[摘要]“渔雁”是辽河入海口区域古已有之的一个特殊生计群体,其口承叙事已列入我国第一批国家级非物质文化遗产保护名录。渔雁生计之路在辽河口的开凿,成就了一个文化与文明的特殊通道,使该区域沉积了异于其他生计文化的文明累层。渔雁文化内隐的实践理性与资源潜能,在“非遗后”被逐步认知和开掘,在区域社会的发展中显现出积极的动能与不可替代的价值。对这一古老文化传统重新审视,剖析其绵延至今的承续动力,解析其从“遗产”到“资源”的实践过程,对于当下我国乡村振兴中认知、开掘传统文化遗产的“杠杆”功能,促进非物质文化遗产的深化与拓展,无疑具有普遍性的启示意义。

[关键词] 渔雁文化;口头传统;承续动力;意义重构

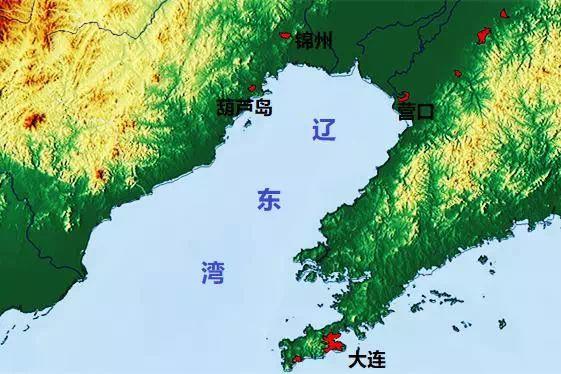

辽东湾是辽河入海口,也是中国纬度最高的渔场,每年冬季渔场都会冻结。辽东湾渔场的地质条件独特,海滩皆为泥质滩涂,肥厚的滩涂特别适合鱼虾和各种蛤类生长,因此自远古以来就吸引着没有深海捕捞能力的人类群体来此赶海捕捞,捡拾蛤类。历史上,每到大地回春,海冰消融之际,一个庞大而又特殊的群体都会顺潮而出,应时在辽河口聚集,开始这种几近捡拾性的捕捞生计,这一群体被当地人俗称为“渔雁”。古往今来,就是这样一个庞大且流动的群体,以其绵延不息的生计传统、文化实物与口承叙事,留下了其在辽河口拼搏的生存足迹和族群记忆,构筑了辽河口文化的历史根基。

辽东湾的地理位置

“渔雁”即赶海的打鱼人,持这一生计的打鱼人没有远海捕捞的实力,只能在沿海水陆边缘随潮流迁徙,在江河入海口的滩涂及浅海捕鱼捞虾,沿袭一种不定居的原始渔猎生计,每年都像大雁一样春来秋往,迁徙于陆路的江河入海口处,繁衍生息。称其“渔雁”,是因为这一群体自远古即已存在,历经漫长岁月,穿越渔猎文明和农耕文明,生生不息。由于生计的特殊性,这一群体在我国历代社会都近乎处于行政辖制的“几不管”状态,文献对其极少记载,其文化的边缘性属性特征明显。

20世纪初,河北省东部乐亭、滦南等地每年都有大批打鱼人从陆路滦河口等地徒步走到辽河口打鱼,俗称“陆雁”。陆雁最多时结帮上千人向辽河口进发,队伍浩浩荡荡。而冀中白洋淀地区养船的人家,多用那种被称为“小燕儿飞”的小木船,由小船载着一家老小十几口人,行水路来辽河口海域打鱼,俗称“水雁”。无论陆雁还是水雁,都只是春夏秋三季在辽河口渔捞为生,靠海吃海,鱼虾七成粮,冬季均返回故里冀中或冀东越冬。

在传统社会,渔雁群体的社会地位处于农耕阶层之下,属于社会底层。渔雁口头传统对此有真实描述:有两人见面后相互发问,“你是干啥活计的?”答:“我干的活死了还没埋。”反问:“你干啥活计的?”答:“我干的活埋了还没死。”周遭人听了,都明白这两人是干什么生计的了:“埋了还没死”——是在地下挖煤的;“死了还没埋”——说的就是渔雁。渔雁在船上捕捞,船小稳定性差,生命随时有危险,死在船上没法埋,只能拉到岸上掩埋。寥寥数语,却道尽了渔雁生计之凶险。历史上,“陆雁”和“水雁”虽是两个群体,但在渔雁群体内部却并无高低之分。

自 20 世纪 30 年代,渔雁生计在我国沿海及世界各海口区域逐渐断行。辽河口二界沟是渔雁聚居之地,当地渔雁定居是在 1931 年。其时,东北三省沦为“伪满洲国”,关内民众被限制往来关外。但即使在这种情况下,仍有一些渔雁为生存所迫,携带家口偷偷爬过长城或者走小道来到辽河口谋生。当然,这部分人在当地落脚后就不能迁徙了。就这样,沿袭千百年来的渔雁迁徙历史,到 1931年结束。

了解渔雁的生活以及历史,就能理解其文化建构为什么具有门类齐全、杂糅并包、各种知识皆自成体系的特点。从宏观上看,渔雁群体具有相对封闭的特点,生计的特殊性使其在文化上形成一个完全自足的体系。然而,从河北的海河口迁徙到辽河口,再沿着海岸线继续往北流动,一代代渔雁接触交往的社会幅面异常开阔。二界沟的渔雁文化传承人刘则亭幼时曾听其外祖父讲过二界沟“四脸仙结拜”的传说,相传有红脸、白脸、黄脸、黑脸的四仙曾在二界沟长发福网铺结拜。还有一些老一辈陆雁也津津乐道夜间出潮回来抬货,在月光下看见过四脸仙在长发福网铺结拜,还传说人一进院,四仙就不见了,说得活灵活现。其实,这类传说的生成应该有一定的现实依据,极有可能脱胎于历史上辽河口曾有过不同国度、不同肤色的渔雁汇集在此的历史记忆。可见,渔雁是一个既带有某种封闭性又带有一定开放性的特殊生计群体。

渔雁生计的规矩和禁忌很多,如在船上不能乱说话;不允许打闹嬉笑,指手画脚,叉腰背手等。这些禁忌不仅与船小空间逼仄限制、捕捞生计不容分散精力有关,还与渔雁群体的一些古老信仰相关联。渔雁俗信,海上的许多生物,小船上的所有设置,都有神灵附着。在神灵面前,人不可指手画脚,必须谦卑,人若高傲,神灵就会降罪。同时,在渔雁文化传统中也不见对巫觋神汉的崇信,渔雁普遍笃信船上不宜举行任何跳神仪式,概因陆上巫觋不谙海上之事,既然这些所谓“通神”者不懂潮性,在靠海为生的渔雁面前也就没有指点生活的权威。

由于生计的特殊性,渔雁口承叙事和一般海岛渔村的口承叙事有很大的不同。其口承叙事带有鲜明的渔雁生计特点和原始渔猎文化遗风,如对渔雁群体的始祖崇拜、海神崇拜、自然崇拜、对渔船网具及捕捞工具发明创造的解释,对该群体的生产生活、习俗传统等,均有全方位反映,富有河海口地域与渔雁生计特色。渔雁口承叙事在形式方面也有其特点,由于海上生产风浪大,船上空间有限,休息时间短暂,渔雁口承叙事多篇幅短小,情节简单,且较少发展和变化。

辽河口渔雁口承叙事具有重要的历史、科学和文化价值,2006 年,渔雁民间故事入选第一批国家级非物质文化遗产名录。

在辽河口渔雁口头传统里,对渔雁人文始祖的想象与渔雁文明起源的解释一脉相承。这类叙事不仅占有一定的比重,而且伴随着历史上一代代渔雁从中原地区向辽河口的迁徙流动。一些原本在中原神话中有深广根基的人文始祖也连同他们的“神绩”在辽河口落地生根,只不过画风有变。这类神话叙事无一不浸染上浓郁的海口之风,散发着渔雁文化的特有气息,体现了渔雁群体特殊的文化想象。此中较有代表性的叙事有《黄帝造渔船》《炎帝造篷》《蚩尤造舵》《伏羲造网》《女娲在船上补天》(女娲用勃蜊牛钉天)等等。

在上述叙事中,一些在中原神话中具有人文始祖属性的人物原型几乎都参与了渔雁文明起源的创制。黄帝造船,炎帝造篷,蚩尤造舵,伏羲造网,女娲在船上补天……可谓各路大神齐显神通,在渔雁文明的起源中扮演重要角色。不言而喻,这些中原神话原型在这里统统被进行了某种重构,其“神绩”已与其在神话原生地拉开了较大的距离。然而,正是依托这些中华人文始祖原型的权威性,通过一代代渔雁的情感演绎,铺排成篇,口耳相传,他们的“神绩”不断被重构、强化,最终定型为稳固的渔雁始祖叙事,积淀为渔雁群体的文化记忆。这些渔雁人文始祖及其文化发明的叙事,作为渔雁群体文化源头的“原生性”记忆,在很大程度上影响了后世该群体民众精神的滋育及其文化建构走向。

渔雁人文始祖叙事的原型本生成于中原内陆文化圈,有关这些中华人文始祖的神话与传说在原生区域可谓家喻户晓,有深广根基。辽河口的渔雁先民主要来自于中原区域,据老一辈渔雁讲述,过去每年循着潮汛迁徙流动到辽河口的渔雁主要来自河北省,尤其是冀中平原的白洋淀地区,辽河口二界沟小镇便有“河北人打底”之说。一代代渔雁春来秋往,一年有三季在辽河口聚居劳作,“其语言风俗一仍旧贯”,而民间叙事作为一种口承文学样式,其基本特征是以人为载体进行传承和流动的,故土原有的一些信仰以其为载体在辽河口得到承继与传播也属自然而然。

从宏观上看,特定的口承叙事总是生成于特定的历史情境,生成于一方水土的口承叙事常常可以将“小区域”与“大社会”联系起来。应该说,渔雁先民对中原本土的原生文化是熟悉的,在中原地区广为流传炎帝和黄帝的大量神话与传说,炎黄二帝已成为公认的中华民族始祖形象,出于对其的爱戴,后世民众纷纷将中华文明史上的许多文化发明创造,诸如车、陶器、井、鼎、音乐、铜镜、鼓等,都归功于黄帝或其臣子的发明;炎帝则教民使用工具,播种五谷,教民医药、制陶、绘画,教民弓箭、猎兽、健身,教民制琴、音乐、舞蹈,还教民智德等。炎黄二帝也因而成为善于发明创造的人文始祖。这些神话原型以人为载体被携至辽河口之后,渔雁先民根据外部生境的变化,自觉调动起原有的文化经验与智慧,根据群体的集体记忆,将原生文化的象征符号及权力话语予以整合,融入生境变迁后的调适性应对,将人文始祖叙事与渔雁文明的起源巧妙对接,重新建构起具有辽河口生境特点与渔雁生计属性的叙事体系,使其成为一代代渔雁认同的文化旗帜。此举无疑带有明显的文化谋略意味。同时,由于渔雁人文始祖叙事充满了情感体验,这类叙事的情感及其象征意蕴已经深深植根于渔雁群体的集体意识之中,故而这类叙事又显现出不同寻常的神圣意味。

特定生境与区域社会是文化传统存在和传承的具体时空,因此,任何传统必然含蕴着与特定生境及区域社会相匹配的文化特质。

在漫长的历史时段中,迁徙游动的渔雁群体无法像定居村落人口那样接受固定的教育,识字的人极少,其文化的建构、知识的传承只能依赖于“口传心授”。由于旧时生产力极其低下,海上讨食随时面对各种凶险和突变,因此渔雁在大自然面前谦卑恭顺,心怀崇敬,甘愿将自己身段降到最低,对大自然永远心怀感恩。在渔雁口头传统中,最丰富的内容即是讲述渔雁生计的文化起源,人文始祖怎样开始最初的捕捞生计,有哪些文化创造,如何发明船、网、篷、舵等生产工具,如何教授先民们捕捞技艺,引领他们实现对各种海洋生物的认知与利用。这些叙事以感性、生动的情节提醒一代代的渔雁,在渔雁文化的源头上,人和自然的关系最初是怎么建立的,在所处生境的生物链上,渔雁如何定位自己的身份与权力。其中一些看似常识的知识,却是历经了一代代渔雁的探索实践才得来的,其中饱含了冲突、苦难和曲折。

法国社会理论学者亨利 • 列斐伏尔曾提出“生产空间”的概念,认为:“任何一个社会,任何一种生产方式,都会生产出自己的空间。社会空间包含着生产关系和再生产关系,并赋予这些关系以合适的场所。”在漫长的历史进程中,渔雁始终没有稳定的居所,生存空间弥漫着挥之不去的漂泊感,生计的异质性,使其与其他群体的融合度极低,婚姻的缔结以及社会关系构建基本上都在群体内部进行。在传统社会里,即使在辽河口这一带有临时寄寓或鲜明过渡意涵的生存空间里,渔雁们也往往抱团而聚,形成“自愿性的隔离区”,在居住空间上与当地其他生计群体脱榫,鲜明地体现着“人以群分”的特点。

上世纪70年代在水上生活的“水雁”

哈布瓦赫(Maurice Halbwachs) 认为,集体记忆 (collective memory) 可用以重建关于过去的意象,在每一个时代,这个意象都是与社会的主导思想相一致的。由于一些记忆让另一些记忆得以重建,因此许多社会活动都是为了强调群体的某些集体记忆,以延续并巩固该群体的凝聚。由此可见,能够加强群体凝聚的集体记忆常常被人们所强调,所以,任何社会群体的历史都是该人群共同体对特定历史情境作出选择性记忆与叙述的结果,而选择的标准通常就是特定社会现实所造成的群体利益需求。

辽河口渔雁先民在创生与传承渔雁始祖叙事之初,未必在主观上即明确以此作为实现群体凝聚和认同的文化策略及手段;在这类叙事的后世承传中,人们也未必清晰意识到这类叙事可以在辽河口区域建构“我群”的边界与历史,在迁徙地的生存博弈中扩大话语权,是做强本群体形象及集体记忆的象征性资源。但是,当这些具有权威性的渔雁始祖形象经世代传承深植人心之后,对于处于主流社会边缘的渔雁们而言,自然而然地就成为具有法力依据的崇信对象,得到普遍认同。事实上,在对中华始祖神话的转化与重构过程中,这些神话原型已成为渔雁群体的文化利器。对中原始祖神话的续码重构,不仅是渔雁群体文化建构的一种策略,其中也内隐着该群体在特殊生境中的生存实践理性。这些叙事不是脱离生活的碎片,而是占据着社会记忆的空间,作为象征物代表着曾经真实存在的“过去”。同一个业缘传承体系的渔雁们由是得以相互认同,形成凝聚力,以对抗来自外部的生存压力。

渔雁群体的口头传统承续表明,在漫长的历史时段中,这一传统的生成与演化并非空穴来风,而是有迹可循,是该群体智慧与生存经验的结晶,隐含着渔雁群体立身行事的基本价值观念。一些优良的传统不仅为该群体确立了人格范例,也以日浸月染的方式为群体形成理想人格提供了基础,具有模塑“一方水土一方人”的以文化人功能。

辽河口渔雁文化具有乡土知识的合理性,其以独特的话语系统合理地解释着自然与生计、社会与历史,是渔雁群体从生活视角展开的一种对区域与族群历史的展演,是从民间生活的视角进入的一种对历史的叙述。

二界沟镇位于辽河入海口的前沿地带,这里有涨潮为海、落潮为滩的“渤海金滩”,自古以来即被誉为辽东湾第一渔镇,是辽东湾的天然渔港之一,周边沿海滩涂栖息着丹顶鹤、黑嘴鸥、天鹅、鸿雁、大苇莺等多种珍禽,有长满红色碱篷草的天下奇观“红海滩”。近年来,红海滩国家风景廊道已正式建成开放,一弯飞桥过海,贯通了二界沟和红海滩风景区,使二界沟小镇成为辽东湾的一颗明珠、驰名遐迩的旅游胜地。

如果说历史上二界沟曾是吸引“渔雁”岁岁年年聚此捕捞的滩涂热土,近些年,“似曾相识燕归来”,当地又接续性迎来一批批新的“渔雁”。与传统的渔雁相比较,新一代渔雁无论人员结构还是生计指向都发生较大变化。

历史上,二界沟的陆雁、水雁多来自河北,仅有少量来自山东、河南两省,这些渔雁“闯关东”,实乃生活所迫,是谋生之计。而近年来涌入辽河口的渔雁们,除河北、山东两省外,更有包括四川、江浙等远道而来的捕捞人。与往昔比较,新一代渔雁的捕捞设备已经“鸟枪换炮”,与传统的渔雁不可同日而语。这些人每年仍沿袭春来秋往的季节性捕捞,其生计指向却与传统的渔雁有本质不同,它已不仅仅是谋生之策,更多的人是奔着到辽河口海域“淘宝”。换言之,推动新一代渔雁汇聚辽河口的驱动力是当代中国经济运行中无形的“市场之手”,也得益于当下中国社会发展的开放之门。在这一潮流带动下,仅二十几年的时间,二界沟便由昔日一个素朴渔村发展为繁华小镇,在辽河口的版图上凸显着重要的经济与文化地位。

素朴渔村既已发展为繁华小镇,无疑为当地政府、相关机构与渔雁民众提供了有所作为的空间。近年来,为使渔雁文化在辽河口区域的发展中发挥更大功用,当地政府、相关机构、企业、媒体以及渔雁群体中的文化精英,已于无形间自觉组构成“多元行动方”,开始合力打造辽河口特色文化,致力于将这一独特的文化遗产转换为更有价值的资源。在渔雁文化的传承与转化、传播与旅游开发的结合方面,当地进行了许多有益的尝试。诸如,二界沟开海仪式是当地一种古老渔俗,民间俗称“开海”“祭海”。过去每年冬去春来,渔雁们都隆重举行开海仪式,以祈求鱼虾满仓,海上作业平安。近几年,当代政府首先引领复原了二界沟渔家“开海节”祈福仪式。再如,二界沟传统的排船(打造木船)技艺已有 180 多年传承历史,这种以手工方式制造的大型木船具有鲜明的“渔雁”生计特点与海口地域特色。古往今来,当地排船多沿袭手工打造与民俗祭祀活动相结合的生产方式,令排船过程充满人情味。近年来,传统排船技艺的大“掌作”张兴华为二界沟辽河口老街的复建,先后复原打造了旧时在辽河渡口上有名有号的“福昌顺”号门锭船、“福永顺”号瓜篓船等一系列古船,在渔雁中形成极大反响,其本人也因此获评“大国工匠”和辽宁省非物质文化遗产代表性传承人之誉。又如,辽河口渔家号子旧时曾唱响辽河港湾,现在虽然已废弃退出了渔捞生产,但经当地文化部门挖掘整理后,由老一代渔雁李子元老人领号,率一众渔雁在当地旅游文化中又复呈现,给来此地旅游或“淘金”的文化“他者”带来惊喜。而辽河口渔家菜经挖掘整理后更是直上层楼,一些菜品直接进入央视媒体“舌尖上的中国”,声名大振。如此等等。这些传统的修复与重建,大大激发了渔雁群体的文化自信与自豪感,使辽河口渔雁文化的影响力得到有效提升。今日二界沟小镇,无论是传统技艺排船的造船厂、补网场,还是码头、鱼市,随处可闻南腔北调混杂的语音方言,可嗅腥咸浓淡胶着的河海气息,可见形同各异而又相互融通的交流方式,可感“渔雁”文化飞地的独特韵味,这一切都在诠释这种古老文化在当代的活态传承。

值得提及的是,在助推渔雁文化从“遗产”到“资源”的转化中,渔雁群体精英的作用至关重要。前述二界沟传统排船掌作张兴华、渔家号子传承人李子元、渔家菜传承人张嵩等均在此列,每人皆有可圈可点的谋划与践行。此中,渔雁文化传承人刘则亭的文化自觉与传承实践更是对此的生动注脚。刘则亭1944年生人,小学四年级文化水平,是渔民出身的文化人、渔雁的后代。刘则亭能讲述1000余则有关渔雁的故事和传说,善于运用生动质朴的语言来增加故事的感染力,在讲述中常常穿插一些渔歌、号子,并习惯运用手势等形体语言,使故事的表现力和感染力大大提升,现为国家级非物质文化遗产项目《渔雁民间故事》的代表性传承人。

刘则亭除了将心力投注到渔雁民间故事的搜集采录与讲述传承之外,早在30多年以前,其便以一人之力开始搜集渔雁生产、生活器物,如旧船、网具、铁锚、海碗等,大到渔雁使用的传统木船、十几吨重五六米长的巨型铁锚,小到大枣一般的石质网具、生活器皿。从开始搜集这些用物至今,已搜集渔雁生产、生活用物千余件,压舱石20多块,老樯木数百根。这些丰富的藏品使渔雁文化与口头传统有了可依托的物质载体。

2006年,在刘则亭的提议下,当地文化部门积极筹划建立了辽河口渔雁民俗博物馆。博物馆就设在刘则亭的家,其家也是二界沟老网铺长发福的遗址,刘家在长发福网铺遗址已居住几十年,繁衍了几代人。长发福网铺遗址现有房屋22间,刘家住5间,剩下的房屋都用来收藏“渔雁”民俗用物。在这个小小的渔雁民俗博物馆中,还有一个“渔雁”文化资料的档案室,内藏经过整理的与渔雁有关的文字资料约1000余卷,记录二界沟渔雁生产与生活的黑白照片资料千余幅。近年来,这个博物馆每年都接待众多来访者,年接待参观者多达千余人。

渔雁群体精英一般都具有如下一些共同特质:熟稔本群体的源流、历史、惯习与传统;对群体文化及其运作机制有清醒的认知与评估;掌握本群体生产与生活领域丰富的知识;对传统的意义开掘及其价值重构有与时俱进的践行能力;在传统的承继与保护方面具有更高的文化自觉;在本群体的日常生活中具有权威性……。

上述情况不仅见诸辽河口,在我国各地的非遗保护实践中,几乎都有地方精英活跃的身影。这些地方精英,一般跻身于当地的政治、经济、文化教育等领域,他们对地方事务不仅掌握有一定的话语权,同时也具备相应的实践执行力,故而在许多地区,地方精英已经成为当地“非遗”保护与开发的领跑者。这一群体对非遗的保护、修复及开发,普遍存在着对原有文化传统予以现实社会语境下的意义重构。此中成功的实践固然广受各界赞誉,而走偏的操作也遭受到各方质疑。诸如,一些地方以经济效益作为对非遗进行保护与传承的衡量指标,将其单一化地视为助推地方工业化、商业化和现代化的资本;或者将非遗保护与认同政治联系在一起,掺杂进很多其他功利性因素,将保护与开发政绩化,演化为政府及职能部门的“面子工程”。

渔雁文化在“非遗后”的承续与转化,表明其作为渔雁群体的历史与文化记忆,在当代辽河口区域的社会生活中仍有其价值与功能,并未全然退出区域民众的生活,更未退出人们的记忆。伴随着社会的发展、文化持有者认知与观念的递进,辽河口区域民众自觉不自觉地依循着文化固有的逻辑,对古老的渔雁传统不断重新建构,使其有机地融入变迁后的社会生境,以调适性应对彰显了文化内蕴的动力机制及策略本质。

结语

(注释与参考文献略去,详参原刊)

文章来源:《民间文化论坛》2019 年第2期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛