摘要:作为非学院派的边疆考察者,庄学本从普通摄影爱好者成长为中国早期民族志摄影的代表人物,与其社会交游圈的构筑密不可分。跨学科、领域的社会交游深刻影响了庄学本在不同时段的身份转换、文本表达和摄影理念。特别是文本书写风格的民族学转向有意忽视、淡化了影像摄制、田野调查的过程记叙。但是摄影对于公众视觉文化的社会意义受到重视和强调。围绕庄学本的社会交游及其对边疆考察影响的讨论,有助于思考民族学视野下摄影与学术、影像与文本之间的相互关系。

关键词:庄学本;社会交游;边疆考察;民族志摄影

作者简介:邹立波,历史学博士,四川大学中国藏学研究所副教授。

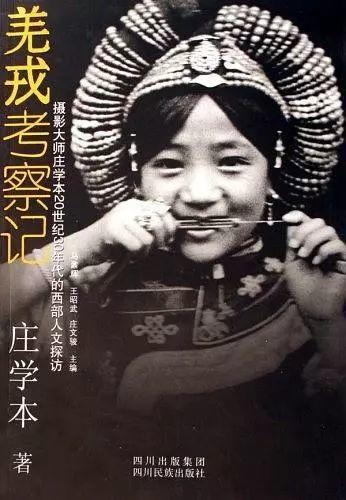

庄学本摄影作品

20世纪30-40年代是国内知识界积极探索、构建边疆知识体系的过渡时期。实地考察、影像摄制逐渐引起知识界的重视、推崇,成为当时边疆知识生产、呈现、传播的重要途径和载体。时值国内摄影艺术、民族学学科初创发展阶段,影像摄制与田野作业的跨“界”结合,遗留下不少民族志摄影的文化遗产。近年来被重新“发现”的摄影家庄学本(1909-1984)无疑是中国早期民族志摄影的代表人物和奠基者。

庄学本的边疆考察风格独特,兼顾摄影艺术、学术研究与纪实报道,与其长期交游于摄影界、民族学界等的人际关系密切相关。社会交游深刻影响庄学本的身份转换、实地考察、摄影理念和文本表达。目前学界研究庄学本的成果丰硕,新见迭出,以影像的阐释分析为主。邓启耀重点探讨庄学本作为拍摄者与被拍摄者之间通过影像构建起的平等关系。李公明则强调庄学本田野考察、摄影的学术价值,折射出20世纪上半叶中国人类学发展的学术思潮。吴雯、吕岩等的研究偏重讨论庄学本摄影对边疆形象的建构作用,以此来引导知识启蒙和民族国家意识的建立。三者大致反映出学界研究庄学本民族志摄影的三种不同取向。但是既往研究对庄学本民族志摄影形成的历史过程缺乏细致梳理,忽视庄学本人际交往关系的重要性,且无意中将其影像摄制与文本书写简单的割裂开来。本文拟从个体生命史、影像和文本关系的角度,着重探讨庄学本的社会交游与身份转换之间的内在关系,及其对不同时段边疆考察风格的影响,以期揭示出20世纪上半叶中国边疆考察、研究的特点。

一、摄影家与民族学家:庄学本社会交游中的身份互构

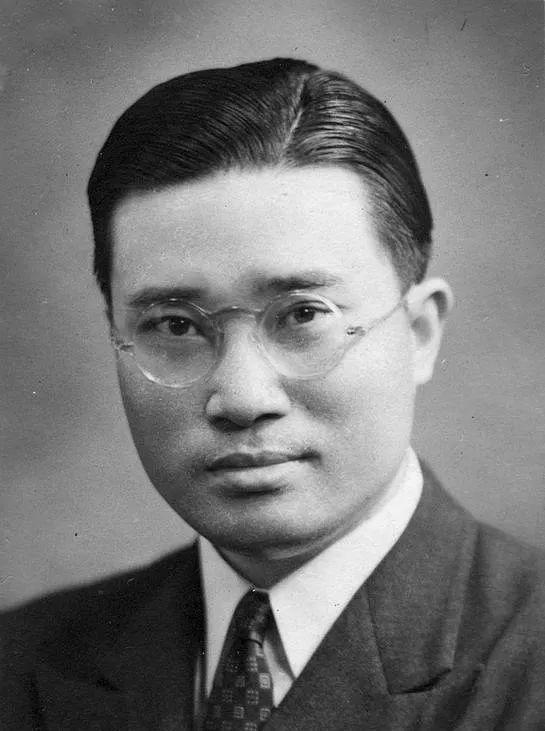

如何理解庄学本从普通的摄影爱好者成长为中国早期民族志摄影的典型代表。社会交游圈的构筑是不容忽视的因素。作为“亲如手足”的友人,民族学家任乃强晚年曾在回忆录中对庄学本的形象、个性评述道,“身体魁伟,健实,善摄影,恂恂厚重,笃于交游”。依据交游侧重与身份转换的关联,庄学本的社会交游大抵分为三个阶段:1929-1933年摄影爱好者时段、1934-1935年初入边疆考察期、1936-1948年摄影与学术并重时期。不同阶段之间难以割裂,与时代背景相结合,展示出庄学本摄影家、民族学家身份互构的变化过程。

庄学本(1909-1984)

出生于上海浦东的庄学本家境并不殷实,1923年就读南洋中学一年半后即因贫辍学,从业谋生。青年时代的庄学本并不安于寂寂无闻的小市民生活,在国民革命期间曾秘密加入国民党,参与组织浦东保卫团,与政界有所交涉,并在闲暇之余接触摄影。1929年庄学本毅然选择远离政治,以南洋中学学生身份参加由华侨青年谢愤生等组织的全国步行团。全国步行团的发起深受当时国内流行的实证主义思潮影响。一行九人计划以五年时间徒步周游全国。西北、东北边疆为重点。步行团宗旨在于“考察全国各省区民情、风俗、教育、实业、政教、文化、历史、地理之现状与沿革,并搜集其证物,以供献社会,作学术上之参考”。实地游历、拍摄照片、问询访谈是考察的主要方式。步行团从上海北站出发,经半年至北平,因时局所迫而中断。但是全国步行团轰动一时,受到政界、学界、摄影界、新闻界等的普遍关注和热烈回应。于右任、蔡元培、胡适、章炳麟、徐悲鸿及知名摄影家郎静山、胡伯翔、王小亭等各界名流受邀出席步行团成立、饯行会。步行团的经历、交游成为庄学本执着于游历考察、影像摄制,正式步入知识界交游圈的前奏和转折。

全面抗战爆发后,因战事无法返乡的庄学本往来、滞留于川康各地,社会交游圈随之发生较大改变。1938年庄学本受聘于西康建省委员会,短暂考察川西北等地后返回成都,“与当地各大学教授及边疆问题专家相探讨者又月余”。11月,在任乃强举荐下,庄学本受刘文辉差派,对大凉山、木里、泸沽湖、康南各地进行近一年半的游历考察。期间,中央研究院历史语言研究所人类学组主任吴定良约定与之合作,开展体质测量工作。考察活动受到胡鉴民、曾昭抡、姜蕴刚、岑家梧等学者的关注和赞许。考察归来的庄学本决定先以摄影作品展示其游历考察的成绩。除《东方画刊》外,1940年“新西康专号”系列摄影作品以特约记者名义在《良友》画报刊登。随后,经刘文辉授意和任乃强支持,庄学本赴成都、重庆等处筹办“西康摄影展览会”(简称“西康影展”)。

时值抗战期间大批高校纷纷内迁,学界精英汇聚成都、重庆,西南边疆研究繁荣一时。学界知名的庄学本得以“与研究边疆问题之学者往从周旋”,交往密切,先后被选聘为中国边疆学会理事、华西协合大学博物馆顾问。据《顾颉刚日记》载,从1940年10月至1941年5月间庄学本出现在日记中多达十余次,与寓居成都的顾颉刚常有饭宴、书函及边情演说、影像展示等交游往来。顾颉刚邀约庄学本参加中国边疆学会的筹备会议和游园、品茗等活动,闻(在)宥、冯汉骥、江应樑、韩儒林、宓贤璋等从事边疆研究者参与其中。不过,与庄学本交际的学术密友应首推任教于金陵大学的民族学家徐益棠。徐益棠在抗战期间倡导边疆研究,呼吁和重视实地调查及搜集、研究边疆民俗标本,故对庄学本“对于民族学颇感兴趣,自学甚勤”的态度,及其游历考察成绩颇为肯定。1941年《西康夷族调查报告》出版伊始,即由徐益棠撰写书评,对书中有违民族学学术规范之处提出许多建设性的修改意见。到1948年,经徐益棠推荐,庄学本被选为中国民族学会候补理事。与学术界的交游联系最终促成庄学本摄影家、民族学家的身份转换、互构。诚如徐益棠在西康影展观感中的评价所言,“庄先生起初仅仅是一位摄影家,后来变成了一位专门的旅行家,现在却已成为边疆的研究者,或者可以说是民族学的研究者了”。

二、摄影与文本:庄学本边疆考察的两个维度

那么,从摄影家、旅行家到研究者,身份互构对庄学本的不同时段边疆考察造成怎样的影响?庄学本如何看待、处理摄影与学术之间的关系?社会交游在影像摄制、文本书写中隐含的变化应是解答这些问题的重要线索。

既往研究往往仅关注影像内涵的分析和诠释。事实上,影像摄制与文本书写均是庄学本民族志摄影的重要组成部分。两者是互为阐释的交织关系。影像具有文本书写无法再现边疆面貌的既视感,能够直观的反映出拍摄者与被拍摄者之间的对视关系。而文本书写是对影像摄制的补充性解释,或补白影像内容,或交代摄影的背景、过程,以及拍摄者与被拍摄者的社会关系。从视觉人类学角度来看,庄学本民族志摄影常为研究者津津乐道的是人性化的拍摄方式,即以平视的心理、姿态,将拍摄者与被拍摄者置于自然、随意和平等的关系层面,突出表现边疆民众优雅、尊严的形象。这种独特的纪实摄影风格在初次边疆考察期间已经初步定型。庄学本日记和《羌戎考察记》以不少篇幅展现了影像摄制是在怎样的个体情感、人物关系和社会情境下实现的。

川边果洛考察是受“开发西北”使命感、个人旅行志趣共同驱使的自发行为。建立互信的交往关系一开始就被庄学本视为旅行考察的首要前提。所以他婉拒地方政府派军队护送的建议,坚称“我是一个简单的旅行者,并不需要军队来点缀我们的旅行队,尤其是我的目的在考察,更不需要威武的军队去隔离土民的感情”。友人的引荐和介绍信是庄学本进入边疆后搭建社会关系网的重要途径,如葛维汉→索囊仁清→金豹卢→卓克基土司索观瀛→中阿坝墨桑土司杨俊扎西→俄洛土官头人等的人际关系链。在旅途中,庄学本并非只是专注于考察、摄影的外来旁观者,而是时常介入边疆社会生活的参与者,如调解墨桑土司和纳摩寺纠纷,与墨桑土司之子结拜,代为转呈致政府或班禅书函,乃至特意留下联络方式,由此颇受当地人的信任和敬重。边疆考察之行令庄学本摈弃传闻成见,坦言边疆民众的“民族性多数是淳朴纯良”,“同他们交友,友谊是永远的”,呼吁“应从速取缔入边的汉民去除轻视和愚弄的习惯”。影像摄制需要得到地方精英友人的引导、沟通和协助,尽量消除被拍摄者的顾虑、猜疑。这些均构成庄学本能够深入边疆,完成考察、摄影的社会关系基础。

影像是拍摄者社会交游状态的延伸和反映。在边疆考察过程中,庄学本处理人际关系有意保持言行谦和、谨慎的态度,降低姿态,将拍摄者与被拍摄者界定为平等、自愿的互动关系。具体的拍摄方式集中体现在日记、《羌戎考察记》描述的多个小故事中。为避免僵硬的摆拍,捕获人物自然的面部表情,拍摄的策略通常是事先征得被拍摄者的同意,顾及被拍摄者的感受,用馈赠礼物、分享照片、邀请被拍摄者参观冲洗照片暗房等方式缓和、沟通和拉近双方的交往关系。作为参与者,庄学本有时会客串角色的出现在与被拍摄者的合影中,以此见证拍摄者与被拍摄者的关系。对于仪式、节庆、欢宴等集体活动场合,影像的摄制常常弱化拍摄者的在场感,试图在不经意间捕捉被拍摄者瞬间的行为状态。除精湛的摄影技术外,庄学本的影像摄制不同于普通旅边者猎奇的剪裁、拼凑做法,力求保持真实、客观和完整,努力捕捉、还原边疆社会的原貌。

川边果洛考察期间的游历日记、《羌戎考察记》属于纪实文学中的游记题材,重在记叙实地考察的过程,对摄影意图、行为有所诠释。这也反映出庄学本作为摄影家最初的文本书写风格,及其对摄影活动的重视。然而,从1937年的青海南道到1938-1939年间的大凉山考察,日记的书写内容逐渐发生变化。考察过程被大幅删减。社会交游情节越来越被忽略,记叙越来越少。人物关系变得模糊起来,经常只是提到姓名。特别是在大凉山考察期间,考察经历时常在日记中被完全省略掉,给阅读者一种“最初的探索激情和‘有温度的写作’却好像淡了许多”的感觉。取而代之的是历史典故、风俗习惯内容的逐步丰富,从寥寥数语的琐碎短句逐步增加到长达数页篇幅的分类描述。拍摄依然是庄学本边疆考察的主要活动,有时要“整日洗相片”。摄影风格也并未发生根本变化。但是摄影活动的描述往往被简写为“照相”“洗相片”,很少出现拍摄者、被拍摄者的互动场景。文本书写对影像摄制的诠释侧重转变为影像内容,而非交代摄影过程。

文本书写内容的改变应是庄学本接触和受到当时民族学影响的结果。从1937年起,庄学本开始仿效撰写、发表《青海土民考察》等调查报告,不再局限于纯粹的游记描述。日记渐渐融入更多民族学田野调查笔记的书写风格。作为初次边疆考察成果,1935年夏撰写的《羌戎考察记》正式出版后,受到新闻界、学术界的赞誉和推崇,被称为“中国第一部关于羌戎人民生活的伟构”。但是旅行游记的书写方式遭到部分学者毫不客气的批评。1938年10月刊载的一篇书评直接声称,《羌戎考察记》“从大体看来,可以说是羌戎区的游览记录,而不能称为‘考察’。因为‘考察’两字,无论用在那一方面,都须有一副专门的知识或技能。而庄君除照相技术而外,其他都谈不上”。所谓“专门的知识或技能”指符合学术规范的民族学、语言学等的常识和方法。时值赴大凉山考察前夕,庄学本事实上已经自觉涉猎和阅读中外民族学论著,粗略掌握田野作业、撰写学术论著的知识和技能。这可以从次年5月发表的一篇撰写于1938年8月的丹巴调查报告得到印证。到1940年撰著民族志代表作《西康夷族调查报告》时,庄学本已能够在旅途中凭借手本抄录、记忆,征引古籍文献,及哈顿(H.C.Haddon)、鸟居龙藏、丁文江、林惠祥等的学术观点。因此,徐益棠的书评中肯地指出,“以前作《羌戎考察记》较之,则已由文艺的描述而入于科学的叙述”,“在抗战的后方能得到这样一本民族学的调查报告,确实难能而可贵”。民族学学科专业倾向导致庄学本的日记文本越来越侧重田野调查的“科学的叙述”。为人诟病的田野考察游记日渐缺载,已然无法同川边果洛考察那样,完整地呈现摄影过程和社会交游面貌。

就在1941年5月《西康夷族调查报告》出版之际,庄学本的西康影展连续在重庆、成都、雅安三地如火如荼地进行。影展以西康省政府名义主办,展出庄学本考察西康省二十三县所摄的二百余帧摄影作品,先后展陈九次,展览三十七日,观众近二十万人次,“举市若狂,连日参观,万人挤挤,极一时之盛,上自政府、社会领袖,下至一般民众,无不一振精神”。影展活动轰动川渝,展期多次延后。各大报刊纷纷追踪报道,刊载时人的评论、观后感。参展照片以登载在《良友》画报“新西康专号”上的摄影作品为基础,加以精心增补、挑选和放大。展陈内容应大体类似专号,辅助统计图表。就专号的设计和布局而言,“内容是顺着系统编下去的”,以专题分类,涉及西康省的军政建设、资源蕴藏、山川地理、民族社会和名胜风景等。图文并茂的专号摄影作品具有鲜明的纪实报道色彩,较大篇幅突出西康建设新动态的主题,注重构图简明、瞬间捕捉。画面、排图处理的艺术感染力强烈。但是从影像表达视角来看,庄学本的摄影作品有侧重的协调了记录与艺术的关系,更多忠实于田野视角下的客观呈现,而非现今民俗传播过程中所采取的艺术代入下的想象拼贴做法。其艺术性实则建立在影像的真实感基础上。同时摄影作品的民族志特征鲜明,民族、民俗照片占有较大比重。照片补白甚至引用丁文江、鸟居龙藏的观点解说。因此,专号、影展的摄影作品往往融合报道、艺术、学术等多种元素于一体。

在抗战建国背景下,边疆摄影展览为内地公众深入认识边疆社会提供新的路径,起到唤醒、凝聚近代民族国家共同体意识的潜在作用。庄学本的西康影展以多元视角捕捉边疆社会的真实感打动、吸引了来自政界、学术界、新闻界、艺术界等的参观者、评论人。筹办、举行西康影展是庄学本与社会各界,特别是学术界人士之间社会交游最为频繁、紧密的时期。但是围绕西康影展,庄学本对摄影的理解、认识和定位有别于文本书写风格的民族学学科转向。应展览方聘请,民族学家徐益棠与顾颉刚、姜蕴刚等学者共同撰文评论西康影展。在评论文章中,徐益棠从学理层面指出摄影是学术问题,“乃为研究民族学者必须的工具”,称赞庄学本所摄“影片有学术背景”,能够“很谨慎地选取若干有价值的典型”,“应用民族学的法则”,“连续地摄取‘一个整套’”,是民族学摄影的典范。影展筹备期间,庄学本与徐益棠、顾颉刚等往来密切,曾提前共同观看过参展作品。顾颉刚在1940年10月25日的日记中写道,“遇学本、徐益棠,到其家谈,并看学本照片”。或许受徐益棠等言论的影响,庄学本力图协调、平衡摄影与学术之间的关系,肯定摄影的学术特性,强调“照片的画面必须美化,方能引起阅读者的欣赏,同时尤须注意照片的内容要有丰富的学术价值”。不过,庄学本所说的“学术”另有一层深意,即摄影对于公众视觉文化的社会意义。他以为“照片的功能比文字为大众化而实际”,最易将考察西康的印象、实情传递给内地公众。恰当的文字补白配合照片,能够“引导和操纵观众的理智和情感,使发生共鸣”,否则“人家看不懂,失去学术的价值”。兼纳摄影作品的多向性、大众化既是庄学本能够与社会各界交游往来的前提,也是其摄影风格、理念趋于成熟的重要表现。当时学术界已经注意到影像摄制是边疆知识生产不容忽视的重要手段。但是通过画报、影展等新兴社会媒介,庄学本的民族志摄影并未拘泥于民族学研究的工具属性,而是将之转化为公众视觉文化的组成部分,成为沟通内地与边疆交往联系的视窗。

三、结语

庄学本民族志摄影形成的过程是20世纪上半叶中国知识界不同学科、领域共同参与、重构边疆知识体系的缩影。在近代民族国家建构背景下,无论是摄影界、新闻界,还是学术界均从各自的认知立场、诠释方式来生产、呈现和传播边疆知识。作为非学院派边疆考察者,庄学本通过社会交游,跨“界”结合影像摄制、田野调查,串联和汲取不同学科、领域的技术、方法。从摄影家到民族学家,庄学本社会身份的转换、互构不断推动其摄影理念、文本表达和边疆考察风格的变化,体现出民族志摄影形成过程中的阶段性差异。

1929-1935年是庄学本边疆摄影纪实风格酝酿和初步形成时期。早年的摄影爱好与全国步行团考察的实证体验为庄学本客观的摄影纪实风格奠定下初步基础。社会交游的态度和拓展则促成1934年川边果洛考察之行,以及互信、平等的人性化摄影方式。拍摄者与被拍摄者的社会交往关系被细致地呈现在《羌戎考察记》、庄学本日记等纪实文学性质的游记文本中。纪实性的摄影、旅行游记文本共同构成庄学本早期民族志摄影的主要内容。

自1935年南京个人影展后,庄学本的影像摄制、文本书写越来越受到民族学田野调查范式的影响。与学术界的频繁接触交往不断促使其社会身份的转换、互构。这导致摄影作品日益注重被拍摄者体质、体貌的多角度展示,民俗仪式活动的连续、整体呈现。文本书写风格随之经历了从纪实文学向田野调查笔记、民族志文本转变的过程。受科学的民族学书写范式影响,影像摄制、田野调查的过程描述逐步被有意忽视、舍弃掉,转而侧重摄影作品内容的补充和说明。因此,理解庄学本的民族志摄影不应忽视文本书写的阐释价值。

1941年西康影展是庄学本民族志摄影理念趋于成熟的集中体现。尽管深受学术界言论的影响,庄学本因其社会身份的多元互构缘故,对于摄影与学术之间的关系形成一套独特的认识和理解。其民族志摄影力图糅合不同学科、领域的理念、风格,链接起摄影艺术、学术研究、公众视觉文化和纪实报道。

总之,影像是民族志摄影的产物。考察影像的生产过程需要将拍摄者的社会活动作为研究对象。早期的游记、日记揭示出庄学本并非仅是客观的观察者,也以活生生的个体,参与边疆社会生活,并与被拍摄者建立密切的社会交游联系。如何界定影像、文本的关系同样受到社会交游的深刻影响。所以民族志摄影并不只是拍摄,而是拍摄者个性表达、社会交游及其与被拍摄者之间关系建构的过程。解读民族志摄影应当见人、见事、见社会。

文章原载于2019年11月《广西民族大学学报》(哲学社会科学版)。注释从略,详见原刊。

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛