摘 要

在某些社会民俗和宗教信仰中,屎溺可能成为一种超验的存在。在非常意识形态情境中,屎溺可能升华为圣物,也可能变成巫术法器。出于某种反传统的观念,屎溺之器可以升格为“艺术”经典。而在不同的文化语境中,对屎溺的认知又有明显的差异。无论是民俗的务实、信仰的玄秘、政治的魔幻,还是文化的创意、认知的差异,在形而下与形而上的纠葛中,屎尿粪堆这类至秽之物,厕所溺器这类形而下之器,却也会成为财富的象征、艺术的素材、社会治理的政绩、宗教信仰的话头,是承载着意识形态、精神文明建设的形而上之道。道和器互为依存,互可转化,互能通达。正如庄子所说,道无所不在,遍在于一切事物中,包括屎溺。

【关键词】屎溺;文化认知;形而下;形而上

【作者简介】邓启耀,广州美术学院视觉文化研究中心主任、教授。

在大雅之堂谈论屎溺之事,大概只有三种人。一是极俗之人(一般俗人还是要看看场合的);二是得道高人,例如那些讲“道在屎溺”“佛是干屎撅”的道者和禅师;三是人类学家,处于不雅不俗或亦雅亦俗之间的那个群体。

我是俗人,也做些和人类学沾边的事,所以对吃喝拉撒这样日常俗事没办法回避。这几年因为做宗教艺术遗产研究项目接触到一些禅道之事,虽然连“问道”“佛系”都算不上,却发现在高大上的领域也出现过一些关于“屎溺”的跨文化和形而上的严肃讨论。

不过,关于“屎溺”的事,即使它是一个日常所“做”的行为,甚至能够成为一个非常可“说”的话题,但要使其可“看”,却是一个反常的想法。我偏偏与视觉人类学有些瓜葛,习惯面对有画面感的事物,所说之事难免会比较具象。这与哲学心理学擅长的抽象思辨有些不称,和探讨“社会治理和认知”这样高雅的论坛相比也有些龃龉。我只有努力从具象中抽象,尽可能把形而下的问题往形而上的方面靠,讨论相对抽象的文化认知问题。如有不适,敬请闭目掩鼻。

一、经验和超验:民俗及信仰中的屎溺

在宋代的中国北方民间过年时,有用棍棒击打粪堆的习俗,即“捶粪求富”。这种奇怪的习俗在《荆楚岁时记》《搜神记》《事物纪原·岁时风俗·捶粪》及南宋诗人范成大《打灰堆词》等作品中都有记述。大致都是讲“北人”过年时,要在除夕之夜和正旦(元月十五日)鸡鸣前,以棍棒或拴有铜钱的手杖击打粪堆和垃圾,以求财运。宋代李昉等《太平御览》引述了《录异记》等相关记载,追溯此俗来源于一次幸运的经历。

昔庐陵邑子瓯明者,从容贾道经彭泽湖,每辄以舡中所有,多少投湖中,云以为礼。积数年后过,见湖中有大道,道上多风尘,有数吏乘车马来候,云是青洪君使要(邀),明知是神,然不敢不往,甚怖,问吏:“恐不得还?”吏曰:“无可怖。青洪君以君前后有礼,故要君必重(谢)。送君者皆勿收,独求如愿尔。”去,果以缯帛送明。辞之,乃求如愿。神大怪明知之意,甚惜,不得已呼如愿使随去。如愿者,青洪婢也,常使之取物。明将如愿归,所欲辄得之,数年大成富人。意渐骄盈,不复爱如愿。岁朝鸡一鸣,呼如愿,如愿不起。明大怒,欲捶之。如愿乃走,明逐之于粪上。粪上有昨日故岁扫除聚薪。如愿乃于此得去。明不知,谓逃在积薪粪中,乃以杖捶使出。女无出者,乃知不能困。曰:“但使我富,不复捶汝。”今世人岁朝鸡鸣时转往捶粪,云使人富也。

对于这个幸运但得富即忘形的家伙,财女如愿当然不会再如其愿回来了。不可思议的是世人看问题的逻辑不是反省这种忘恩负义行为,而是受到了某种不劳而获经验的可能性启示。不问其德,只求其验。既然舍不得往水里扔礼物,那么拿棍棒打粪堆这种无需本钱的事谁都会做。“捶粪索财”的个体经历因之演绎为一种“捶粪求富”的“超验化”群体仪式。“但使我富,不复捶汝”的混账观念和霸道条款,就这样在人群中蔓延开来,内化为一种集体意识,进而固化成世俗社会通行的节祭程序。

所以在一些地区,每到新旧交替的那个特定的时间节点,人们都纷纷去“粪扫堆头打如愿”,希望把遁入粪堆的财女驱赶出来,至少让棍棒杖头沾些黄色的“财运”。有更精明的,还以细绳系偶人充作“如愿”投粪堆中,再拽出来,以此“同构”行为把钻入粪堆的财女拉回来。无论是谁,在粪堆前的祝祷是一致的:“只要我家长富足”。即使新衣沾粪扑灰,也乐此不疲。此俗在宋代的中国北方一度十分流行。这种将屎与黄金铜钱之类物质通过“黄色”建立起的同构关系,仅仅由于商贾瓯明曾有的个人“经验”,而被泛化为一种超验的可能,深刻地影响到人们的集体意识和社会生活。这说明低俗如屎溺这样的形而下之物之事,卑贱像如愿这样的婢女,只要与钱财有涉,就会成为世人的崇拜对象,并在特定的集体意识或意识形态情境中,引发人们文化认知的突变,从而对现实的社会生活产生影响。

其实,屎与黄金铜钱之类物质的同构关系,早已深藏于国人的潜意识中。《周公解梦》《敦煌本梦书》《断梦秘书》《梦林玄解》等古代文献皆认定梦到屎尿污身、上厕粪溢、路上踩到屎、金黄色大便迎面扑来等都是要发财的征兆,预示着有财运和大吉。基于某种超验的认知模式,对超自然的灵异世界,人们往往会把一些具有所谓同构关系的事物对应起来。其中,“视觉系”的同构关系最突出的就是屎与钱财。它们在视觉上的共同之处,仅仅是黄色。

但凡事都有双重性,正如屎溺不仅仅只有黄色一样,粪便和邪秽之灵,厕所和鬼魅,在民间信仰中还是更容易产生不好的联想。厕所藏污纳垢属阴气重的邪秽之地。厕所里的鬼故事就是一种流行很广的故事类型。在室内卫生间还不普及的时代,天黑之后,睡觉之前,那个还没有理由使用便盆的时段,如厕最考验心理素质。女生一般会呼朋唤友,集体行动;男生不好意思约人,独自去时,风声、树影、明灭不定的灯光,都会让人心悸。不能忘了带厕纸,不能东张西望,因为从茅坑里伸出一只手来递纸,隔壁蹲着的人突然消失或是脸变长了的故事,随时会在心里鼓捣。

在中国传统民间信仰中,厕所之所以不登大雅之堂,还与居室风水等形而上的观念有关。现代城市住宅的空间规划中,有很多人在意洗手间放什么方位,这需要经专业风水师指点生克之道。例如,卫生间的门对着卧室、客厅或厨房,视为不吉。调风水的办法是要么打墙改门,要么粘贴某类指定的图符、钱币之类化解。即使风水没有问题,高僧或法师还是会告诫:进入洗手间之时,应该暗念六字真言或其他咒语,因为污秽之地阴气重,易积滞鬼邪之灵,需好言安抚和以咒克之。在我曾下乡的傣族村寨,为了方便偶有内急的路人,按统一规划家庭卫生间都设在院门内左侧,但为了防止陌生人带入不洁之物(这里所指的“不洁”也是超验的),几乎家家院门上都会挂一些辟邪物,如剪纸图符或红布上画的咒语、经过仪式处理的茅草、霸王鞭(仙人掌类植物)之类。在有人随地大小便或乱倒垃圾的地方,我们也可以常常看到一些恶毒诅咒的标语,这种以巫治污的方式在民间很流行。“泼污”不仅是语言的,也是行为的。旧时如有人被怀疑会放蛊惑中了邪,就会被人用屎尿或狗血泼洒。

图1 傣族人家院门上的辟邪物(笔者摄)

图2 傣族人家院门上的辟邪物(笔者摄)

但同样是粪便或便器,其主人如果被奉为圣贤,这些排泄物和脏东西便会具有了圣洁的特性,不再污秽。早在艺术家杜尚之前,便器就已经被升华过了。南唐后主李煜敬佛,将僧侣也视为圣贤。为了表示虔敬,他亲自为僧侣“御制”厕筹,做好了还要放在脸颊上试试,看有没有芒刺。民间传说中,更不乏圣僧或老道搓出身上的腌臜治疗疑难杂症的故事;往前追溯,甚至连人和万物都是神人用污垢造的;往后盘查,以圣者遗物(包括粪便)制作灵丹妙药的习俗,在某些地方依然存在。这类故事和药丸,是不需要检验的东西,信,就可以了。

“信”是一种超验的文化认知传统,它不属于科学认知的范围。它可以是愚昧的迷信,也可能产生大智慧。最著名的故事来自十分形而上的地方,比如佛教禅宗将便器与佛相提并论的“话头”:“僧人问临济义玄:‘如何是无位真人?’玄便答道:‘无位真人是什么干屎橛?’”“僧问云门文偃:‘如何是佛?’文偃答:‘干屎橛’”“僧问归省:‘如何是清净法身?’答:‘厕坑头筹子’”。修行恰如擦拭不洁之物是佛家常用的比喻。厕筹或屎橛虽为至贱之器,却可擦拭至秽之物,而达至上至善之道。禅师以此极端事例告诫求法者,与其向外远求诸佛,不如以身边日用之器,从自己做起,内净身心。

如此,形而下的便器即可成就形而上的禅意觉知。这些“话头”惊世骇俗,一竿子撸到底,直达梵境。果然有料!

二、 常与非常:

屎溺的“意识形态化”社会运动

为清理整治环境,中国政府在20世纪60年代推行爱国卫生运动,主要措施是建厕所、管粪便、除四害,突出对人畜粪便的管理。作为社会平等的一种象征,“宁愿脏一人,换来万家净”的掏粪工时传祥被树为典型,受到了时任党和国家领导人的接见,在社会上也引起了热烈反响,掀起了“背粪热”浪潮。

可惜这种状态没有维持多久,政治“运动”很快把升华的象征打回原地,时传祥也被卷入政治运动中,拉至大街小巷亮相、游斗,没过几年便病逝了。

这是一个把现实中形而下事物“形而上化”的社会运动。无论是善意的升华还是恶意的构陷,都是超常识、非常规的。厕所空间和粪便属性在物质层面没有什么变化,在社会属性、意识形态和精神价值层面却已经发生了质变。一种“人人平等”的社会理想瞬间异化为社会性的闹剧和悲剧。现实的魔幻程度真是超常识、非常规,也是在普通人理解能力和认知范围之外的。

前述掏粪工的个人经历随着中国政局的变化而跌宕起伏,这属于非常意识状态下的超常识、非常规事件,一般不易进入人类学文化认知的视野。人类学更愿意在常识、常规和常态下观察人类的文化认知情况。

回顾一下作为普通人的常态经历,我们其实也有一些超常态的经历。记得1971年我们从边疆农村被招工回城待分配工作的时候,知青全部被安排到企业的农场劳动一个月,视表现决定如何分配工作。大家为了争表现,在和拖拉机比赛速度的时候全用手抓农家肥。记得那是人粪和畜粪混合不久的东西,干稀无定,有时感到抓在手中的就是一坨屎。抓过之后,用肥皂狂洗几遍,手上仍然余味难消。那种近乎疯狂的超越以往经验的行为,既可说是对已经意识形态化的“劳动光荣”的认同,也可说是在特殊时间和特殊的空间,因对命运的未知而近乎变态的强制性自我调适。在更加强大的意识形态压力下,“忠不忠,看行动”“(抓屎的)手虽然脏,心最干净”等流行话语具有强大的心理暗示。虽然人们还是把屎视为“脏”的表象,但对脏臭“本质”的定义已经使用了超日常经验和经济基础的其他标准,把意识形态的“感情”变化与社会结构及阶级位序的变化联系在了一起。

这种超验的认知和思维方式,很容易将形而下的东西在不知不觉间变成了形而上的东西。而且,根据所处的不同文化语境,把常识非常化,给予不同的价值判断。这好像又有些接近超验认知这个形而上学问题了。

三、屎溺的“形而上”认知与文化事件

说来说去,对于屎溺的文化认知大致可分形而下和形而上两种。

在形而下的文化认知中,最直接的就是排泄。虽然这是所有生物都有的生理行为,但似乎只有人类会从文化上来认知和界定屎溺,在生活中将其划入不洁的事物,在心理上也相当排斥。小时候笔者曾经以为仙女是没有鼻孔的,因为经常被鼻涕鼻屎困扰的儿童觉得流鼻涕挖鼻屎这样一个十分不美的面相,是不应该出现在仙女脸上的。

在形而下的文化认知中,除了排泄,大多和性及生殖相联系。公共厕所里的下流留言、淫秽漫画和色情广告曾经是街角社会生活方式和观念形态的一种显现方式。公厕成为传播这种社会意识的特殊空间,也是“扫黄”等社会治理很难对付的边角地带。在有些国家和地区,由于厕所的缺乏,女性在露天方便的时候被强奸风险的加大。而为了让女性能够安全如厕,爱心人士在节假日专门制作了广告牌,把“让厕”上升到“性别平等”的高度。另外,由于缺乏合法的交流空间,公共厕所也一度成为城市同性恋者聚集之地。我又想起那个写在公厕上与生育或性有关的标语。从历史经验和现实情况看,这种奇特的联想并非空穴来风。关于性及生殖的控制,是作为社会治理标志的厕所不得不发挥的一个文化功能。

把屎溺成功转换为“文化”的著名例子是艺术家杜尚。他某天心血来潮,把商店里的小便池签了个化名,标示创作日期,取名“喷泉”,拿到纽约独立艺术家协会参展。这件作品当即被评委以“审美腐败”为理由落选,但后来被现代理论家“理论”之后,居然成为20世纪现代艺术的代表作和著名文化标志,堂而皇之进入了美术馆和美术史。再一个例子是民国名人兼书法家于右任,他家院外僻静处墙脚总是被人当作便溺之地。于老先生忍无可忍,写了几个大字“不可随处小便”贴在那里,不料很快被粉丝揭走,剪贴装裱,成一“小处不可随便”的名家格言集字条幅。

这说明屎溺不仅要讲政治,也要讲文化。这类故事暗喻了一种巧妙的转换;恶作剧的便池,由于是艺术家弄的,无论评价褒贬,都在“审美”等高大上的层面说事。形而下的屎溺,因为和文人雅趣相关,便条也会被弄成作品。由此可见,形而下的低俗之物经过言说和展示空间的转换或句法上的调整,也可能成为文学艺术的审美创意、言行举止的戒约律令和形而上学的奇思妙想。它们都升华了、文化了。

到了网络时代,这类厕所文化更是汹涌澎湃。打开网络,我们轻而易举就可以搜索到成千上万关于厕所及屎溺的“流行文学”“行为艺术”和社会文化事件。在微信上,甚至有把厕所进行大概念改版升级的搞笑创意,把与厕所相关的“科创”大概念开列了一堆,甚至某些著名高校亦拿厕所做实验作品。2019年5月11日,同济大学建筑与城市规划学院2017级本科生举办了建筑物理光环境光影构成作业展“光影新世界+厕所革命的化学反应”,声称“从材料选取的在地化、与周边关系的契合度、与人的行为的关联性,或者是厕所空间的使用属性等各个角度展开设计,创造全新如厕体验”,探讨了“利用光进行空间改造的奇思妙想与我们司空见惯的厕所究竟能碰撞出怎么样的化学反应”等问题。理科生的长句子堆砌了许多关键词,跨了很多学科:物理(光、空间)、化学(化学反应)、社会学或政治与行政管理学(厕所革命)、建筑学与设计学(空间改造、设计)、艺术学或形而上学(奇思妙想)、人类学(在地化、与周边关系的契合度、与人的行为的关联性、创造全新如厕体验)。在作品解说中,则是文学、哲学、心理学、天文学等的跨学科大爆棚。

四、屎溺的文化认知与差异

人们对神圣事物的崇敬和对污秽之物的厌恶本是与生俱来的,但对于洁与不洁的认知却因不同传统的文化认知而有所不同,洁与不洁因之成为人类学的一个经典话题。

在汉语的认知常识和言说语境中,除了做梦和某些象征性仪式把屎与财富联系在一起,现实中的屎就是屎,是不洁的排泄物,甚至是骂人的脏话。但在与其他文化的接触中,我发现不同民族对“屎”的理解其实是有很多差异的。

青海果洛藏族自治州久治县白玉乡的藏族牧民兰则拍过一部纪录片《牛粪》。通过这个“乡村之眼”,我们看到藏族牧民日常生活与牛粪密不可分的关系:做燃料、糊灶、砌畜栏、建狗窝和仓库、做冻桩(冬天拴牛用)、为牲畜治病,甚至小孩的玩具、滑冰的坐鞍等都用牛粪。牧民们用手揉牛粪,像合面一样无障。影片结尾,孩子说:“牛粪好脏哦!”奶奶回答:“不能这么说,牛粪不是脏的东西,牦牛不喝脏的水,也不吃脏的草,对于没有上齿的草食动物来说,粪便这个词在藏语中是没有任何脏的含义的,牦牛不吃杂的,如果没有牛粪,我们藏族人是很难在高原上生活的,知道吗?”不在这个文化情境中的人是很难体会“牛粪不脏”的说法的,但藏族牧民明确地认为,“牛粪这个词在藏语中是没有任何脏的含义的”。拍摄者兰则甚至把牛粪上升为一种诗性的或灵性的存在:“气温在零下40℃的高原上,牛粪是牧民家的温暖,牛粪是没有污染的燃料,是供神煨桑的原料,是驱暗的灯盏;牛粪可以用来建筑家园和围墙,是草原上的天然肥料、是治病的药物、 是除垢的洗涤物,小孩子可以用牛粪做玩具,艺术家可以用牛粪制作佛像。从牛粪可以看出草原的好坏,从牛粪可以判断牦牛的病情。总之,牛粪是我们高原人所不可缺少的。但是我们离没有牛粪的生活越来越近,没有牛粪的日子将是我们自我遗失的日子,是给我们生活带来灾难的日子,也是我们与大自然为敌的日子。到那时,我们的慈悲心与因果观,善良的品性都将离我们远去。”将离开牛粪的日子与“自我遗失”相联系,甚至升华为和“慈悲心”“因果观”及“善良的品性”等的丧失有关,形而下之物已经与形而上观念悄然结合在一起了。对于身处藏传佛教语境中的藏族牧民来说,这种对待“素食者”(牛)粪便的态度已经深深植根于他们的文化和日常生活中。

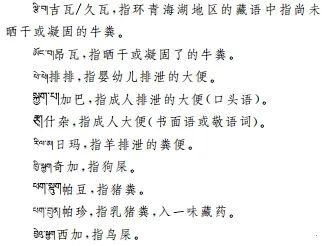

我请教青海的藏族朋友久扎先生藏语的牛粪有几种说法?它和人粪的区别是什么?比如,汉语的屎、粪没有区别,可以在前面加人、牛或任何前缀,藏语可以吗?不同的粪有词意上的差异吗?比如牛粪和人粪的粪是同一个字吗?它们可以交换使用吗?汉语里说牛粪人粪都用“粪”字,藏语可以通用吗?不同词的使用有没有规定的语境?

久扎先生用微信这样回复:

久扎先生说在游牧民族中描述各种动物的粪便的词汇很丰富,因动物种类、粪便状态、言说场合等的不同,都有不同说法。为了便于理解,久扎先生还通过语音留言告诉我:在藏语里,牛粪和人粪的“粪”区别比较大,不能混淆,不能互换通用,而人粪、猪粪和狗粪的“粪”可以混用。此外,干牛粪(藏语叫“昂瓦”)一般和燃料联系在一起。不仅如此,牛粪还有“福禄”(藏语叫“阿央”)的含义。藏族认为,牛粪和羊粪是干净的,可以做祭祀神灵的燃料。比如煨桑敬神只用牛羊粪这些食草动物的粪便,不能用人粪或猪狗鸡这类杂食动物的粪便,它们是不洁的、不干净的。牧民转场时,要在锅里放几块干牛粪并带到新的草场,象征把这里的福禄也带过去了;举行婚礼时,要在为新人准备的一袋牛粪和一罐清水上系哈达,象征生活红火、幸福吉祥;过年要接新水和新火(以牛粪代表),守灵期间在燃烧的牛粪上不断撒青稞面和滴水,以此为死者供食。

据说蒙古族也有用“呼和阿日嘎拉”(指躺在草原上三年已经褪色发灰的牛粪,汉语中没有对应的词)焚香的风俗。蒙古族人认为,历经三年的风霜雨雪,集天地之精华、日月之灵气的“呼和阿日嘎拉”具有消毒驱邪的功能。他们用牛粪烟熏肉以防变质,对于极度劳累而病倒的人和牲畜,先用牛粪烟熏,再击碎髓骨煮在浓茶中,用其蒸气熏。这样一来,患者内外能量被激发,身心很快得到康复。

不仅以牧为业、信仰藏传佛教的藏族、蒙古族视牦牛粪为洁净之物,以农为业信仰南传上座部佛教的傣族也把水牛和黄牛的粪便看作干净的东西。在傣族村寨子,外出见到牛粪,傣族大妈会在牛粪上插一根树枝,说明物有其主。回家时带回,把牛粪捏成圆饼,贴在竹篱笆墙上,晒干了做燃料。用牛粪做农家肥更是首选。傣族甚至有一道名菜叫“撒暼”。宰牛前,先喂它一些香菜香草,待它消化得差不多了,再宰了取出牛胃,将胃中已经变成深绿色黏糊糊的浆状物,加上各种佐料,拌米线吃。一开始插队在傣族村寨的知青把这道菜视为接近牛屎的东西,碰都不碰,后来竟然对这有种奇特苦凉味的东西吃上了瘾,在傣味餐馆聚会时一定要点这道菜。当然,进城的“撒暼”已经省去了请牛加工的程序,直接人工配料制作了。

有趣的是所谓“文化的习得”也是随境而变的。当人们在不同文化空间转换身份的时候,文化认知也随之转换了。在傣族地区,大家已经习惯了关于牛粪不脏的观念,甚至学会把快要接近牛粪的“撒暼”视为美食。和傣族人一样,插队在傣族村寨的知青对人粪十分嫌弃,远远避之,但情境一变,竟然很快又变“回去”了。前述招工回城在企业农场待分配工作时用手抓人粪畜粪混合农家肥的经历,或许可以看作一种超文化的行为。

事实上,无论是牛粪还是人粪,作为排泄物,它们的洁与不洁、程度如何,本来只要用常识或简单的科学实验方法就可以证明的。但在特定的文化语境中,它们却与“因果”、与“善良的品性”“慈悲心”或 “心”的洁净、阶级感情等这样一些科学以外、非客观或者无形世界的事物发生了联系,不可证明也无需证明。

既然提到“科学”,不妨把这个话题再放到“科学”那里看看。2011年9月,我应邀参加了中山大学旅游学院在桂林召开的“人类学与社会学视野中的旅游”学术研讨会。会议期间,一位地理学与遥感科学方面的学者对人类学家庄孔韶教授田野笔记中描写在田野点夜晚如厕时“凉风吹在屁股上”的描述,十分不以为然,质疑这样的感性表达在科学文本中有什么学术价值,人类学家则对自然科学学者群起反诘。

我觉得这个争论本身就很有意思,反映出人们在认知领域的两个切入角度。自然科学学者的认知在求证“个体是否代表群体”的统计学问题,社会科学和人文学者却承认个体以及个体经验在群体中的认知或感知差异及意义。它不仅包括被调查者的个人生命史,也包括调查者的思想感情甚至十分形而下的身体感受。它们引发了一系列关于“知”的问题:如何认知他者?如何认知自我?如何传达“我知”并能够使“你知他知”?有需要屏蔽或忽略某些“知”吗(如关于上厕所的事)?既然说到“视野”,当然就有个怎么“看”或怎么“知”的问题。笔者不免想起另外一个老掉牙的典故——盲人摸象。其实,无论自然科学还是社会科学人文研究都是摸象者,以不同学科不同角度摸到的永远只是局部。人们不能因为自己摸到这个部分就声称自己摸到了真象(相),甚至进而否定别人摸到的那个部分。我们甚至还有“摸”不到但实际存在的东西,如表层皮肤内的循环系统的运作、神经的功能,以及常常被忽略掉的作为“主体”的大象的感受,以及摸象者自身体验内心世界等形而上的东西。人们不能因为自己摸不到就否认它的存在,更不能否认不同摸象者的在场。摸有不同,感知有不同,表述也有不同。用学术化语言表述是“客观主观”“客位主位”“参与观察”“情景融入”之类,用别的语言表述,也许就有人类学家庄孔韶先生关于“凉风吹在屁股上”的书写。笔者的同事常讨论人类学文本如何写得“有温度”,但事实上,谁一这样表述,就会面临质疑,好像必须罗列一些数据术语,引用一些权威语录,板着面孔表述才是“客观”的和“学术”的。说实在话,我对田野文本的这种“客观”表述十分怀疑——为什么所谓“科学”文本要回避个人的现场体验、身体和心理感觉,甚至讳用“我”这样的人称?“我”在现场却要装成隐形人一样高高在上做上帝之“观”,这样的观察“科学”吗?是“客观”还是“伪客观”?

五、余味

把形而下的屎溺转换为形而上的文化认知物象,并升华为集体意识、社会信仰甚至文化象征的,古今不乏其例。在某些社会民俗和宗教信仰中,屎溺可能成为一种超验的存在。在非常意识形态情境中,屎溺可能升华为圣物,也可能变成巫术法器。出于某种反传统的观念,屎溺之器可以升格为“艺术”经典。而在不同的文化语境中,对屎溺的认知又有明显的差异。无论是民俗的务实、信仰的玄秘、政治的魔幻,还是文化的创意,认知的差异,以及在形而下与形而上的纠葛中,屎尿粪堆这类至秽之物,厕所溺器这类形而下之器,却也会成为财富的象征、艺术的素材、社会治理的政绩、宗教修行的话头。

《庄子·知北游》有一段著名的对话:

东郭子问于庄子曰:“所谓道,恶乎在?”庄子曰:“无所不在。”东郭子曰:“期而后可。”庄子曰:“在蝼蚁。”曰:“何其下邪?”曰:“在稊稗。”曰:“何其愈下邪?”曰:“在瓦甓。”曰:“何其愈甚邪?”曰:“在屎溺。”东郭子不应。

东郭子本来是要和庄子讨论“道”这类形而上问题的,不料庄子却以形而下甚至越来越“下”的事物回应,东郭子只好不再说话。其实,庄子已经说得很清楚了,道“无所不在”。东郭子还要继续“东”(昆明话有“不恰当地执着”之意),要实证。道不可见,非要见,庄子只好拿些形而下再而下的东西给他看。

庄子的智慧在于不装,不引经据典说些高大上的废话。几个最形而下的视觉图像,就把最形而上的“道”给意会了。

归纳我们前面所讲,《周易正义》之总结已经相当到位:“是故形而上者谓之道,形而下者谓之器。化而裁之谓之变,推而行之谓之通,举而错(措)之天下民谓之事业。”厕筹屎橛,粪厕之地,是典型的形而下之器(空间)。然而如前所见,就是厕所、屎溺这样最下下的形而下之器物,却也容纳着修身齐家治国平天下的社会治理之道,承载着意识形态、精神文明建设的形而上之道。道和器互为依存、互可转化、互能通达。正如庄子所说,道无所不在,遍在于一切事物中,包括厕所。

或许,这正是具有中国特色的文化认知的一种传统、一种智慧。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《广西民族大学学报》(哲学社会科学版)2020年第1期

图片来源:原文

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛