摘 要

关键词

黄石;民俗社会学;风俗礼制;礼俗改良

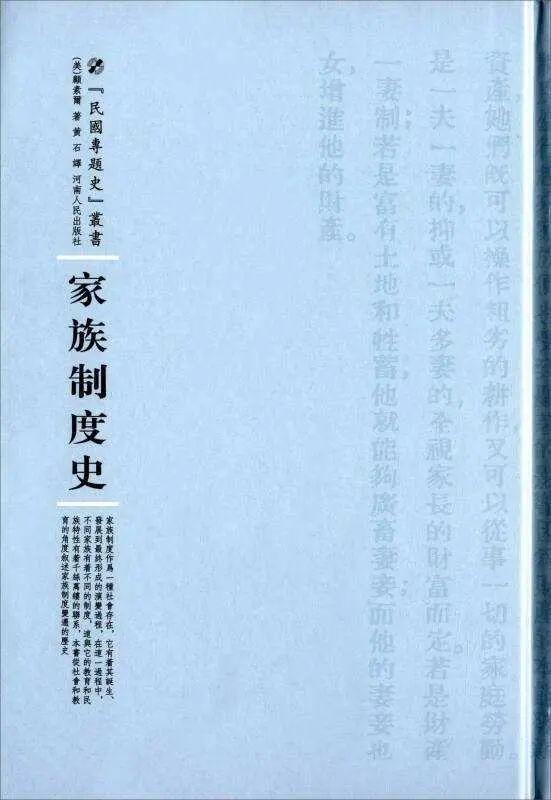

在20世纪中国现代民俗学运动史上,黄石是一位不可忽视的重要学者。作为“当时民俗学运动中比较出类拔萃的人物之一”,黄石运用其造诣颇深的传统治学方法考证诸多民俗事象的起源和演变,且擅长使用社会学、人类学等理论剖析其原因和意义。黄石长年耕耘于民俗学领域,有意识地为民俗学学科正名,特别是他提出的“民俗社会学”这一新概念,颇富学术卓见。

有学者指出,黄石将社会学方法引入民俗学,并从田野调查中搜集资料以为民俗学的理论根据,其学术实践使得当时偏重于文学、史学的民俗学转向社会学视野下的民俗学。黄石的民俗研究涉及礼俗、民间传说、民间语言,其中有关妇女民俗的文章,“代表了当时中国民俗学研究的一流成果”。黄石曾在河北定县调查礼俗和社会组织,“只有黄石的调查,所选的是民俗课题,成为在寥落的北方民俗学研究领域里的一曲独唱,在中国的民俗研究上留下了浓重的一笔”。

遵循上述学者对黄石的研究和评价,本文进一步梳理黄石在民俗学领域的相关研究,按照时间顺序,了解其治学历程及学术意向的转变轨迹,并就“民俗社会学”的定义、理论体系及在礼俗改良的实际应用加以解说。黄石作为中国现代民俗学史上提出“民俗社会学”概念的第一人,虽然诸多想法和实践可能仍处于初始状态且散落在具体研究中,但他试图厘清民俗学萌芽时代含混概念的努力及归纳出的诸多见解,尤其是用社会学的方法来探究民俗本质,促进“社会学中的民俗学”研究和推进民俗社会学化的尝试,不仅在当时具有前瞻性,对于当下民俗学学科建设也具有重要的借鉴意义。

一、学术轨迹与学术交往

二、学科意识与理论渊源

1934年八九月,黄石受瞿同祖《俗礼法三者的关系》一文启发,撰写《民俗社会学的三分法与四分法——论风俗礼制四者的关系》,提出“民俗社会学”,试图厘清民俗学萌芽期的“含混妄滥的积弊”,用一种“新的社会学眼光”来分析民俗。黄石并未给“民俗社会学”下一个明确的概念,而是用“风俗礼制”来对社会中纷繁复杂的民俗现象加以分类和性质上的区分。同时,他构想出“凝结度”“强固度”和“意识的明暗度”三个度量,作为判别“风俗礼制”和改良礼俗的客观标准。当时黄石在河北定县县政建设研究院担任礼俗调查职务,四个分类、三个度量是他在定县多年“实地工作中体悟出来”的工作心得,正因此,李荣贞称黄石“以调查的资料为民俗学理论的根据”。除了以社会调查所获取的资料为基础,黄石自身还具有深厚的传统治学功底,并且对当时的西方社会学理论也有一些融合。综合黄石的学术研究和田野实践来看,他所构拟的“民俗社会学”的四分法自然颇具启发意义。

(一)有关民俗学、民俗社会学定义

和特征的认识

20世纪二三十年代学者出于不同的学术背景和不同的学术诉求来定义民俗学,黄石定义民俗学的出发点在于礼俗改良,他考虑的是礼俗在当时社会变迁过程中的适应性问题,尤其强调民国肇建、新旧交替,社会发生大变革之际,如何移风易俗,以使礼俗与新社会、新环境相适应。为礼俗改良和社会建设的现实关怀,讨论民俗在当时社会的适用性目的,是黄石定义民俗学并提出“民俗社会学”的主旨所在。

黄石在《礼俗改良与民族复兴》一文中详述民俗学是一门研究一个民族、一个社会“共同的、传统的生活方式”的独立学科,对此他加以解释:

世界上任何种族、任何国家,乃至于任何地方的部落或社区,人们的生活,都有一套特殊的传统公同方式,来模铸其生活的典型,来规定其行为的轨范。这一套共同的、传统的生活方式,我们给它一个专名,就叫做“礼俗”。

在黄石看来,民俗是模铸生活、规范行为的生活方式,这种生活方式在民众生活中发挥着重要作用,“民众生活的优劣,大半视礼俗的美恶淳薄而定”。“礼俗的改善,就是生活方式的改善,而生活方式的改善,即是文化的改进。”在此定义下,黄石并不框定民俗为某一特定的群体所独有,大至一个国家,小至任一社区、任一群体都有其相应的民俗,只要符合“社会公同的、传统因袭的”两种特征,即可视为“俗”。民俗无处不在,但层次有别、形式各异。黄石使用“风、俗、礼、制”四个概念,从性质上对社会中的民俗加以分层和归类。四个概念也成为“民俗社会学”的基本框架。

“风、俗、礼、制”作为四个独立的词汇,在中国历代文献中颇为常见,且各自有约定俗成的内涵。黄石在结合中国历代文献和自身理解的基础上加以解释:第一层“风”,为社会中的风气、时尚、嗜好等;第二层“俗”,是一个社会的共同习惯;第三层“礼”,是士大夫阶层将“俗”组织成有条理的规例;第四层“制”,是经过权威公布的成文礼仪。四者的关系,各自独立,又层层递进,简括而言,“俗是风的凝固化,礼是俗的理性化,制是礼俗的系统化”。

黄石认为,第一层“风”,虽然“一时的风气,时起时灭”,不符合民俗“传统因袭”这一特征,但将“风”纳入研究范围,大致出于两方面的考虑,一是,看似很多新鲜、时髦的社会风气,如果从意义和起源上来考究,实则为“遗风”“遗俗”;二来,有些新风气的创制,不仅合乎新环境、新生活,而且是促成礼俗改良的重要途径,“依照礼俗变异的法则原理,最难的一着,在乎风气的造成。只要风气一开,便如开动了发动的机关,礼俗的兴革便水到渠成”。新风气、新民俗随社会环境的不断变动而层出不穷,社会风气不只是“顿起顿灭”,有时日积月累成为一种新习俗,将风气纳入民俗的讨论范围里,既看到了民俗与历史、与过去的相互联系,又是对新民俗的关注和合理解释。

第二层“俗”是核心。黄石试图去了解和解释各类习俗的起源及其因果关系。在他的解释中,民俗是人类社会生活的方式,“为满足个人的欲求,适应社会的环境,营谋顺适的生活”,习俗是集合无数个人的习惯成为“社会习惯”,成为“无意识的行为”来共同遵守。但同时,习俗的产生又是神秘的、是一种迷信心理,“民俗的发展和转变每因缘于民众的迷信和习惯,不能硬断为某人所创设”。流动性是民俗极为重要的特征,民俗因有环境的变化而不失时机地发生改变,这正是古今中外、世界各地习俗相互之间类似但又不完全一致的原因所在,故他总结出民俗变动原则,“须知礼俗是流动性的,每隔若干时,便起或大或小的转变”,“须知一切民俗具不离流动性与多样的统一性的两条原则”。

第三层“礼”是“俗”的理性化,经过士大夫的增删修订,去除掉“俗”中的神秘性、自然力和活力的部分,而固定为一种供社会广泛遵行的标准,“庶民的俗,经过士大夫一番理性的检讨,和义理的说明,就成为‘礼’”。“守礼”是有意识的行为准则、社会规范,“随俗”是无意识的遵守,两者联系紧密但程度有别,在权威性、约束力、制裁力和生活的指导性上,礼均高于俗。

第四层“制”是“俗”的系统化。“制”是“取之于民间现行的习俗,和士大夫借机所传授的礼,从而斟酌损益,使成条理井然的系统”,是民俗发展的最高形式。“制”是经过“正式的公布”的公共行为准则,同样是民俗研究的重要组成部分,“例如研究一个民族或部落的民俗,不能不兼研究其婚姻制度、家庭制度等等”。社会制度作为民俗研究的重要组成部分,与政治、经济、文化等发生关联,这就使得民俗研究不能仅停留于单一事象的探索上,而是通过一种联结方式与其他层面相结合,了解其在社会中所处的位置以及关联程度,从更大范围内来认知社会中的民俗现象。

黄石将“风、俗、礼、制”四个概念作为民俗社会学的理论框架,从社会层面出发,来观察不同性质、不同表现形式的民俗之间的相互关联,强调民俗研究亦需要从整体出发,“我们从民俗学的立场研究一种礼俗,不能单挑出一个项目来观察,却须作整个的、综合的考查,尤其要注意其先后连接的礼节”。在用“风、俗、礼、制”来认识社会中的礼俗并对其进行改良时,同样要考虑礼俗与社会组织、社会环境、社会变迁之间的关系,故黄石指出,“恒常的礼俗,便与整个社会制度、文化体系相连结,相因相应,相属相成,内而与社会意识相谐协,外而与物质环境相适应,一有矛盾,便呈破裂,裂缝一现,崩解随之”。

(二)有关西方社会学、人类学理论

的吸收和发挥

黄石擅长运用西方理论知识来解释民俗事象,是区别于当时其他民俗学者的重要特点之一。黄石对于初民社会习俗的搜集和观点解释中,多有引用人类学家弗雷泽、性学专家霭里斯、社会学家度耳克亥谟(涂尔干)、婚姻制度专家威斯脱马克等观点。但黄石对于“民俗社会学”的理解和发挥,受到美国社会学家孙末楠(William Graham Sumner)和文化人类学功能学派较为直接的影响。

孙末楠是美国教授社会学的第一人,于1876年在耶鲁大学开设社会学课程,1907年当选为美国社会学会会长,其著作《民俗论:论惯例、风度、风俗、德范和精神的社会学意义》(FlokWays:A Stydy of the Sociological Importance Of Usages, Manners,Custome, Mores,and Morals)是当时美国社会学界近二十年来最有价值的著作之一,“读过匈谟湼《民俗论》,没有一个人不佩服那本书的”,顾勒(C.H.Cooley)、蒲其斯(Burges)等美国社会学家对他的理论推崇备至。孙末楠的社会学理论也被翻译到中国社会学界,孙本文、游嘉德、吴景超等有专篇文章介绍,瞿同祖、陶希圣、李安宅等学者亦多有阅读和引用他的观点。

孙末楠指出,“民俗是人类生活唯一最重要的要素,他是支配人类一切的活动的”,“民俗是民众的风俗,是一切行为的标准,他是范围人类种种方面的活动”,“人类不能一刻离民俗,犹之不能一刻离空气”。孙末楠搜集有世界各地初民社会的资料,归纳出民俗的产生和社会进化之途径,总结有个人习惯(habits)、社会风俗(customs)、德型(ethos)、制度(institution)等一系列概念,并对概念的各自特征和相互关系加以解释,来获取对社会学系统的整体认知。孙末楠的学说,在当时美国社会学界和中国社会学界颇受重视,对燕京大学的民俗学和社会学研究亦产生了深远的影响。

黄石视孙末楠为“民俗学者”,较早接触且引用其观点。黄石发表在1929年8月《新女性》杂志上的文章《亲属通婚的禁例》,汇集世界各地有关禁止亲属结婚的习俗惯例,在解释惯例产生的原因时,赞同孙末楠用偶然的“迷信”来解释亲属通婚禁例,并从社会进化史的角度,指出这一禁例是一项比较晚出的制度:

这些迷信代代相传,渐渐地成了相沿成俗的民风或律例。碰巧生理学者又发现亲属通婚有害于种族健康,于是道德家更认为“天经地义”,振振有词,遂由不成文的习俗,变成成文的律法或礼教,而一般人便无条件、无疑问地认为“当然”,于是乎这种禁例,便牢不可破。这便是亲族不婚和乱伦观念的由来。

亲属通婚禁例首先是一种个人的迷信行为,相沿成习,经过“道德家”的解说变为成文的律法和礼教,逐渐定型为一种制度。

他在提到腊八节、纸钱和合卺时亦强调礼俗的变迁过程,“腊八节的风俗更越加开展,腊八粥的材料也越加的杂而不纯了”,“时越降,士大夫趋向采用的越多,至终遂化俗成礼,于是纸钱便成为祭祀死鬼,尤其是丧礼的必需品,无论士庶,一致采用”,“合卺的古礼,经儒者的承认厘定,便成为婚礼中必不可少的仪注”。如果说亲属通婚禁例、腊八节俗等的解释是借鉴孙末楠理论所进行的个案分析,那么,前面提到民俗社会学及“风、俗、礼、制”四个概念,无论是概念体系,还是经由各概念之间的相互关联来解释民俗,都与孙末楠有关民俗论的阐述颇为一致,甚至我们可以理解为,黄石用“风、俗、礼、制”四个中国传统文献所载的词汇来替代“民风”“德型”“精神”等,是对孙末楠民俗学理论本土化的一种尝试。

黄石强调“到民间去”实地观察体验习俗的生长环境,明晰习俗在文化构造、社会结构中的位置,是受到文化功能学派的影响,“此外,我还得到一个了解,就是要透彻认识一种社会或人生的现象,不能站在云端用冷眼观察,非得钻到里面,实地去体验不可”。怎样“到民间去”呢?除了钩稽、搜集调查区域的基本情况外,把自己变成局内人,通过观察、体验、访问、谈话等方式,深入理解民间和民众的心理需求和思维方式,即黄石运用了一种被称为“局内观察法”的田野方法。有学者指出,黄石“在民俗学学科史的意义更主要在于他最早明确主张采用‘局内观察法’进行民间宗教研究”。黄石在河北定县调查长达3年之久,在田野中,不仅收集有民间故事、传说、神话等口头文学,亦广泛抄录当地的碑刻、小册等民间文献资料,与当地人访谈、交流,观察和体验民俗生活,其田野调查的方法应是成熟的。

孙末楠深受斯宾塞的影响,通过对初民社会的研究来了解社会制度的起源,其理论学说可被视为对社会进化理论的阐述。文化功能学派强调社会各部分的有机联系和功能。黄石结合当时在学界颇为流行的两种学说进行民俗研究,这对现代民俗学理论方法的探索和实践而言,有着重要价值。

(三)有关礼俗的测量标准和改良方法

黄石参与定县的礼俗与社会组织调查,主要目的是通过田野调查,了解新旧礼俗的个中利弊,改造旧礼俗、建设新礼俗,以服务于新社会现代化改造的目的,“中华民族在新世纪的劣败,文化各方面的落后,固是显著的原因,而传统生活方式的不良,风俗习惯的窳败,处处不能与开辟以后的新环境相互适应”,因此非得“先扫除封建时代的旧礼俗,创造适合新时代新环境的新礼俗不可”。如何促成礼俗改良?黄石总结有“凝结度”“强固度”和“意识的明暗度”三个度量,作为标准尺度来测量四种不同性质的民俗,找出对应政策。黄石对如何利用四分法和三个度量来改良风俗做了具体的解释:

一分析其凝固度,而归入风俗礼制四类法,这使从事实际改良民俗的人,就更有把握。因为明白了民俗的凝固度,就不啻知道那一类民俗容易改变,那一类民俗容易撼动。第二层测定了民俗的强固度,而分别归类,就等于明白了他们在文化上、在生活上怎样发挥其作用。这样实行起来,假如改良家去推行一种善良的新风俗礼制,或革除一种旧的、恶的,他就晓得从何处着手,用何种手段。比方说有些民俗要运用政治、法律、道德或教育的力量,才建立得起,或改革得掉,有些却只须利用有声望威势的人,造成一种趋尚就得了。这样,要做移风易俗的工作,就不致走岔了道、劳而无功了。

假如我们研究清楚了各民俗的意识度,我们就可以从意识上下指导的功夫,利用心理学的原理去转移人民的步趋,民俗改良和建设岂非更易成功。

黄石强调礼俗研究是礼俗改良的基本。依据三个度量来测量社会中的“风、俗、礼、制”,根据各自特性,找出对应政策,“对症下药”,从物质上、心理上、教育上或政策上加以彻底改造,促成良风美俗的建设,这正是黄石提出的“我以为这不单是理论的问题,在实用上也有许多益处。科学的目的虽非尽为实用,但科学的结果却往往是应用到实际上面去”。瞿同祖曾质疑用一种看似科学的仪器去度量复杂的社会现象的可靠性。社会现象不是有形的物质,这些测量标准本身有个人的主观性,“实际上用以为衡量的标准却极困难”。确实,很难确知这三种维度在礼俗调查和礼俗改良中的可行性和有效性,不过创造一种科学测量的方法来尝试礼俗改良,无疑是黄石的另一种创见。

礼俗改良这一现实关怀在黄石的学术实践中占据十分重要的地位,他希望自己的研究可以为礼俗改良的专家和政策实施者提供意见,“作亲民之官施政的参考”。

三、民俗研究与礼俗改良

四、结语

文章来源:《民俗研究》2020年第6期

图片来源: 网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛