作者:张小军(贵州师范大学特聘教授,清华大学教授)

摘要:

从鬼的文化生态分析入手,探讨了关于生命的鬼文化生态和关于社会的鬼文化生态,进而思考百年的“驯鬼年代”,并尝试在此基础上理解鬼以及相关节日于人类的文化生态学意义。从人类学的角度看,神之于宗教和鬼之于巫术,两者有着某些基本的同构之处。鬼的神化以及一些巫术隐身于宗教,已经使得鬼之破除迷信和神之宗教自由两者之间的界限模糊不清。在某种意义上,虽历经近百年的驯鬼年代并由此引起了文化生态的某些失衡,鬼文化依然通过神文化和诸鬼节文化顽强地存续着,鬼的文化生态也在各种社会调整中不断寻求着新的形式和新的平衡。

关键词:

文化生态;鬼文化;鬼节;巫觋;鬼神

说到鬼,历经百年“驯鬼年代”的国人多会以“迷信”蔑之。然而,鬼文化于人类有着久远的历史,并且至今仍然是许多社会或群体挥之不去的文化情结。之所以如此,乃在于鬼文化无论对于个体生命还是群体社会,都有着不可或缺的文化生态学意义。近代以来,新文化运动提倡科学和民主,破除迷信蔚然成风,特别是破除鬼神迷信已然成为那个年代树立科学的必要前提。随着一个世纪的驯鬼年代,言鬼者和行鬼者似乎见少,然而伴随着现代化、城市化和过度商品化,奢靡颓废、物欲横流的社会风气随着商品大潮有增无减,令文化的生态危机日益严重。这促使我们一方面要认识到鬼文化中的糟粕而弃之,另一方面在祛除“迷信”、“革命”之类的标签之后,静心思考鬼文化于人类生命和社会需要的本真文化生态学意义。

鬼或者巫鬼文化对于人类来说几乎是一种普遍的现象。尽管各个文化中使用的词语不同(鬼灵、鬼魅、鬼魂、鬼怪或妖魔、精灵等),但是大致反映了人类某种共同的生命倾向。关于鬼的研究,在民俗学和民间文学中论述颇多,其中不乏有深度的见解。人类学视角的巫鬼研究有如下方面的关注:

(一)生命逻辑的观点

按照早期的中国哲学思想,鬼是人的造化之身,并没有死/鬼之类的“贬义”。《礼记·外记》:“人之精气曰魂,形体谓之魄。”魂魄两字都有“鬼”部,《黄帝内经·灵枢·天年》有所谓“魂魄毕具,乃成为人”。魂魄是神的分义,即“阳神曰魂,阴神曰魄”。从古代医经对生命的理解,可以知道魂魄是人之神灵,合而孕生,分而得死;魂魄本是人之精气所聚,人死魂魄气散,游走于外,即《正字通·鬼部》“人死魂魄为鬼”。《易传》也有:“精气为物,游魂为变,是故知鬼神之情状。”由此可知,鬼之魂魄表达的是人之生命阴阳互补的本质,是人之神的一面,本身并无贬义。鬼神表达的是一种宇宙观,描述的是生命的一种状态,以人的生命为标准,人死则魂魄重归大自然,魂天魄土,魂乾魄坤,魂阳魄阴,十分自然,甚至有几分科学。带有贬义的鬼怪一类是后来演变的结果。

“鬼”的观念在很多社会中(包括中国很多民族和地区)是与神通名的一种超自然、超现实的力量。依万物有灵论的看法,神灵(鬼灵)成为人们在自然和现实中与之对话的另一个世界,这个神灵(鬼灵)的世界帮助人们去超脱死亡、疾病、灾祸等令人们恐惧或带来不幸的现象。埃文思—普里查德(E.Evans-Pritchard)在对阿赞德人亡灵(ghosts,鬼)的研究中,指出当地人认为“人有两个灵魂,一个是身体-灵魂,一个是精神-灵魂。死亡的时候,身体-灵魂就变成氏族的图腾动物,而精神-灵魂成为亡灵,像影子一样出没在小河的源头”。人类学家研究了许多初民社会,他们多用鬼魂之类界定生活中的危险和疾病。如拉德克利夫—布朗(A.R.Radcliffe-Brown)在《安达曼岛人》中说:“当问到森林和大海精灵从哪里来时,土著一致认为他们是死人的鬼魂。”“除了已经和精灵结交朋友、已具有巫术力量的人之外,其他任何人若与森林、大海精灵或者死人的鬼魂接触都是危险的。土著认为,所有的疾病以及病死都是精灵所致。人在丛林或海边迷路了,无形的精灵就会袭击他,使他生病,而且可能会要他的命。”

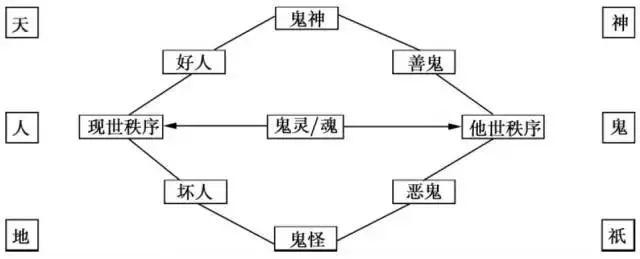

可见,鬼不仅与人的生命起源直接联系,而且参与生命的全过程。生命本身具有自足的本能,自足包括了生命秩序的延续、完整、合理。死亡、疾病和灾祸是对生命秩序的最常见伤害,因此,生命的自足逻辑要求生命的延续和对疾病与灾祸的抵御。鬼文化显示出人类的文化适应和智慧,借虚化实、借阴补阳、借鬼示人。由神灵(鬼灵)界定的他世秩序是对现世秩序的重要补充,从而形成一个完整的关于人类生命的宇宙观。

(二)心理情感的观点

情感是巫鬼文化中的重要方面,却曾经被忽视。许烺光从心理人类学的视角认为批评马林诺斯基认为只有初民社会的人才更相信巫术作用,而在文明社会理性主义者头脑中则是转瞬即逝的看法:

马林诺斯基之所以得出以上错误的结论,是因为他抽象地坚持认为实征或科学知识与超自然魔法(巫术)之间存在着一分为二的界限,而没有将两者放在现实生活中来观察。

一些人类学家至今仍然天真地坚持“原始”民族与“文明社会”中的“农夫们”在接受“魔法”或者说“超自然”的东西时是相似的,而(“文明社会”的)“精英们”相对来说已摆脱了这一“魔法”世界观。

许烺光区分了角色领域和情感领域。前者是社会结构功能的分化,随着工业化而更加复杂;后者则保持着现代化之前的单纯,变化不大。“现代人仍然有着生活在几千年前的祖先们一样的情感:爱、恨、怒、喜、绝望、焦虑、希望、忍耐、宽容、忠诚、背叛等等。”上述对进化论观点的批评,他借用了一句话:“人没有进化,进化的只是武器”,“科学技术拓宽我们的角色领域,使人与人之间的关系变得越来越短暂和缺乏人情味”。

某一行为的情感成分是在社会化和文化适应中形成的。这就是为什么在一些社会中,宗教、种族、共产主义成了带有强烈情感色彩的社会问题,而在另一些社会中却并非如此。“一个人可以在情感上对爱国主义或者鬼魂这样的抽象概念强烈的反应,正如他/她可以对纪念碑和棺材这样的物体作出同样的反应一样。重要的是文化制约(culturally sanctioned)的结合与所讨论的现象之间的联系,而不是来访的人类学家眼中的魔法与科学。”在这个意义上,只要是人类,无论什么时代,超自然的、宗教巫术一类的观念都会存在。他因此认为宗教和科学是人类不可或缺的双胞胎:

科学技术在自然界和人类社会的进一步发展并不意味着宗教将因此消失。相反,宗教魔法(巫术)就像食物和空气一样成为人们生活的必需品,因为人类总会有爱和在爱中失望;我们总会生病和遭受灾难,我们总会犯错误和追求无法达到的目的;我们总要遭遇无法预测的困难;即使我们的科学家和技术专家们征服了整个地球,我们仍然要面对一个不断扩展的宇宙;最后,既然我们生来就要死亡,我们总要生命有其意义。

也就是说,与人们情感需要(与鬼神相关的包括绝望/希望、恐惧/战胜、罪感/摆脱等)密切相关的巫术宗教是人类不可或缺的文化源泉。

(三)象征实践的观点

巫觋仪式是鬼文化象征实践的主要方式。以巫觋仪式为特征的鬼文化是人类学家最有心得的研究领域,埃文思—普里查德的《阿赞德人中的巫术、神谕和魔法》是这方面的代表作。中国传统社会,巫道、佛教仪式中有大量与鬼的交流,换句话说,巫觋的功能与鬼沟通而帮助人们摆脱灾难。巫覡通过“事鬼神”而治病,因为人的许多病因是有鬼附身。通过与鬼沟通,或者驱鬼,达到治病目的。《春秋公羊传·隐公四年》有“钟巫之祭”,何休注:“巫者,事鬼神,禳解以治病求福音也。”如今的很多病,可以说也是鬼——破坏秩序之鬼——附身,需要人们去破解。

图:中国的中元节

节日仪式无论对初民还是在现代社会都是十分普遍的。中国四大鬼节为三月三、清明节、七月十五、十月初一。江淮江南一带称农历三月三为鬼节,人们认为这一天有鬼魂出没,因此人们会在夜晚家中鸣放鞭炮吓走鬼魂,达到驱鬼的目的。至于清明扫墓的习俗由来已久,这天人们寄托哀思,也与祖先之灵进行沟通,送上食物钱币,让祖先享用。七月十五既是民间的鬼节,又是道家的中元节和佛教的盂兰盆节。笔者曾经研究的福建蓝田有兰盆节、即盂兰盆会,蓝田当地俗称做兰盆,是超度亡灵的时间,做兰盆在村东的玉京观,每年从七月十三开始,全村人吃斋五天。在玉京观有道场,搭“蒙山”高台。十五晚上子夜时分,和尚在台上施斋给鬼吃,会有许多小孩子在台下拾斋。同时放灯船迎渡鬼神进来。十六日烧鬼厝,十七日“放水仙”送鬼,“水仙”是一只只小灯船,有几百只,放入龙舞溪,十分壮观。玉京观过去有几亩“兰盆田”,田租用于每年的祭祀开支。马林诺斯基(B.Malinowski)描述过美拉尼西亚的鬼节(milama),鬼节是阴阳两界之人团聚的日子:

一年一度的鬼节,灵都由土马(死后鬼魂去的Tuma岛)回本村来。给他们搭一个特别高的台子,以便坐在上面,临高下望,观望活的亲属在底下的行动与娱乐。食物积聚的很丰富,以使他们喜欢,且以满足活人。这一天,村长的房子与重要富厚人家的房子之前,都将贵重品摆在席上。村中要有许多禁忌,以免伤害了鬼魂。

不难看到,这类仪式与中国的七月十五之鬼节十分相似。

十月初一,谓之“十月朝”,亦称“祭祖节”。人们怕在冥间的祖先缺衣少穿,因此,祭祀时除了食物、香烛、纸钱等一般供物外,在祭祀时,人们还把冥衣焚化给祖先,因此又称为“烧衣节”。

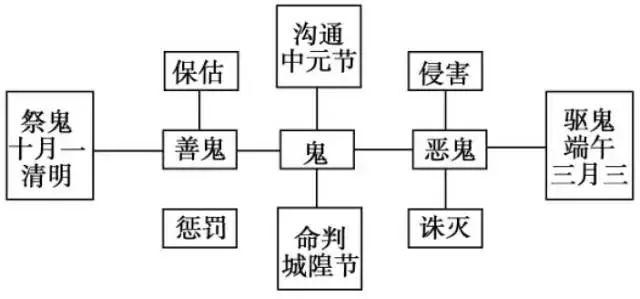

节日的鬼文化充满了象征的意义(参见图1)。与鬼相关的各个节日形成了一个互补的系统。

图1 节日的鬼文化

注:上图仅为示意,各地文化中的节日含义和意义系统并没有一个标准的模式。

(四)社会功能的观点

巫鬼的社会功能是保证社会的集体秩序,史禄国(Sergei.M.Shirokogoroff)在《通古斯人萨满教总论》中曾经称通古斯萨满是氏族的“安全阀”。因为在这些社会中,只有萨满可以统治那些凭依在氏族成员身上的有害精灵,从而安全维持和延续人们的生活秩序。“对氏族成员来说,萨满信仰就是他们的世界观、人生观、生活规范、生活感觉。因此氏族萨满的去世也就是‘安全阀’的破损及最大的危机。”

一位1940年代在西南联大教书的斯图尔特以基督教中心的观点看中国,其中也描述了中元节,他称之为供喂饿鬼的仪式,他接着说道:“就是这些难以理喻的信念长期地奴役着这个民族的绝大部分人”。他还描述了道教与鬼的关系,并论述了道教的种种劣迹:“他们到处散布谎言,指望搅得人心不安,好从中渔利。”他还例举了一个关帝的“拯救令”,大意是说今年七分之一的人要死于天灾。要避灾,就要散发拯救令,散发10份躲过小灾,散发百份躲过大灾,不散发的人要吐血而死。“今年八月到九月间,人要无数地死去,到了十月鸡鸣犬吠声都要消失(据说这些动物要被吓住,平常他们是那么勇敢地和鬼在夜间搏斗)。到半夜十二点,将会听到从各处涌来的无数鬼怪在不停地嚎叫,这时,千万不要作声,以防灾祸降临。”解救的方式就是服用关帝开出的药方,用朱砂写符咒。

这个例子,很像《叫魂》。因为对待到处散布谣言的说法与孔飞力在《叫魂》中描述的国家立场十分相似。换句话说,一个社会越不安定,对谣言的敏感程度越高。谣言能够四起,说明了那个社会中不稳定的因素很多。因此,对于发生在1768年的妖术恐慌,政府十分紧张地将之归为“惑众”。除了显而易见的割辫削发直接有违律法,更深刻的原因是:

一个没落王朝若是失去了天命,其信号便是民间的动乱。反之,一个王朝若属天命所系,其象征便是百姓的安居乐业。在这一意义上来说,妖术可被视为帝王上天崇拜的一种“黑色”对立物。合法的祭祀会使百姓产生国家稳固并会给他们带来好处的信念;同样,妖术会给人造成不稳定会大难临头的印象。

《叫魂》以鬼魂表达了国家与社会秩序的联系。鬼从生命状态的中性表达,变成为社会规范中的恶鬼和地狱中的角色,亦反映出鬼文化的建构过程。人们正在经历的2012年,也早有“2012人类大劫难”的传言风靡全球。之所以风靡,显然与人们对未知的恐惧有关。虽然今天多数人不一定会用巫鬼一类来引导行为,但是哪怕是在玩笑中,仍然不乏祷告和祈福。

(五)生命的鬼文化生态

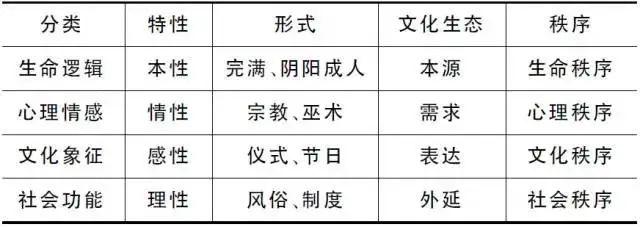

鬼文化的核心是秩序问题。生命逻辑是本源,象征实践是表达,心理情感是需求,社会功能是外延(参见表1)。

表1 鬼的文化生态

生命自足中存在完满的追求,以俗论,死亡和疾病会破坏完满,引起恐惧。如果人们对死亡没有恐惧,或者对生命不追求完满——疾病和危险都可以置之度外。那么,就没有鬼文化的起源问题。完满和恐惧是本能的。

心理情感是对生命自足的需求满足,通过宗教和巫术来解决完满和恐惧。具体来说,宗教和巫术创造了一套关于诸如现世生命平安、生死轮回和来世生命上天堂/入地狱之类的说法,以满足生命自足的需求。情性或情感通过喜怒哀乐、信从望求等心理情感的调整,达到生命对完满和恐惧的调整要求。

象征实践是对宗教巫术的象征表达。通过仪式和节日,借助超自然和神秘的力量,使宗教和巫术的功能得以实现。仪式的感性表达有助于阈限和过渡,以便完成秩序的转换。

社会功能是外延的、集体的,分化出完整的概念系统,并嵌入各种社会功能,形成了鬼的风俗和制度,不仅保证了鬼文化对生命自足的渴望,还创造了各种延伸的文化服务于商业、政治、教育等等,从而形成了一个鬼的社会生态。

鬼文化在多数社会中都会随着社会的分化而产生概念的转移或分化,换句话说,社会功能的分化需求,必然伴随着鬼文化在分化中有大量象征层面的创造,包括借用鬼神来服务于社会。鬼文化的社会分化是一种文化生态的调节现象,是鬼文化对社会秩序的文化适应。分化的过程具有从个人走向社会;从生命走向心理;从感性走向理性、从鬼到神等倾向。

徐华龙以进化论的观点认为,鬼故事的发展经过三种形态的演变:一是原生态,出生于人类早期,主要表现于对自然现象的恐惧,因此这时鬼话中形象大都具有自然界的动植物及其他物体的属性。二是衍生态,产生于阶级出现的前后,主要表现为鬼与神并行于世,也可称鬼,又可称神,或者亦鬼亦神。鬼话与神话难以分别开来。三是再生态,主要指鬼话成为一种独立的艺术形式而出现,已脱离了与神话的关系,主人公大都变成了阴府中的形象,而且这时鬼话领域大为扩展,吸收了佛教、道教的文化因子,形成了新的鬼的观念和地狱之说。徐还认为鬼的概念要早于神的概念。在人类学的文化进化论中,泰勒的万物有灵论观点,“灵”既指鬼灵,也指神灵,神鬼不分。结合前述,刻意分开鬼神并强调鬼先于神的看法或值得商榷。

大致上,可以归纳出如下一些有关社会鬼神分化过程的看法:

1.从自然的植物动物的低级鬼灵走向高级的人形神鬼

马林诺斯基评价弗雷泽区别宗教与巫术主要是看间接乞灵于神物,还是直接控制的作用:“初民是在一切之上要去控制自然以切实用的;然其控制方法,乃是直接去办,是用符咒仪式强迫风与气候以及动物禾稼等遵从自己的旨意。只在时间很久以后,他才见到巫术力量不能偿其所愿,于是有所戒惧或希望,有所祈祷和反抗,于是乞灵于较高能力,乞灵于魔鬼、祖灵或神祇。”上述观点明显带有进化论的色彩,然而,初民的心态是否要控制自然?自然神灵或者鬼灵(山川河流、石头植物)是否要比人形之神灵或鬼灵更加“高级”?人类学在检讨进化论之后的观点十分清晰:任何文化有其自足的文化适应和体系,并无进步/落后的观念之分。至于拟人的鬼神是否必然取代山川河流、动物植物的鬼神,并不一定,而是看那个文化的情形。例如在与农耕狩猎等生产行为相关时,自然神偏多,因为这些人类活动与自然紧密联系;而对于人自身的心理或行为相关的鬼神,则拟人的鬼神偏多,因为要借鬼神喻人。

2.从神/鬼、人/鬼不分与神/鬼、人/鬼分离

《玉篇·鬼部》:“天曰神,地曰祇,人曰鬼,鬼之言归也。”讲了人鬼不分。神鬼不分不仅是万物有灵的观点,在早期中国传统哲学中也十分明晰。包括在藏医的《四部医典·秘诀本集》中,邪病的病因包括:获罪神佛、十恶行为;凄苦独处;冒犯鬼神;不敬神;过度悲伤;天神;阿修罗;天界乐师;龙神;怒神;梵天;罗刹;食肉鬼;饿鬼;吸血鬼;放咒鬼;掏心鬼;僵尸;家神;活佛;神仙;老人;苦修者;鬼邪病患者。其中致病的因素有鬼有神,鬼神佛仙甚至人之年老都可以染上邪病。尽管鬼、神并举,在藏医和传统苯教中,鬼文化更为重要。

李福清(B.riftin)也讨论了台湾泰雅族鬼神不分的概念(utux),当基督教传入后,基督教的上帝(god)和魔鬼(diabol)都称utux。李亦园先生说,“他们泛称所有的超自然存在为utux,而没有生灵、鬼魂、神祇或祖灵之分,更没有分别或特有的神名”,反映出两种信仰的合并。他认为:这样的较为模糊的灵、鬼、神不分的观念,大概是原始思维的特征,如云南佤族的观念中,鬼、神、祖先(灵)不分,尚未出现反映神祇观念的词。不过,佤族的某些鬼具有神圣性和权威性,如创始者“木依吉”就是最大的鬼。类似的情况也发生在台湾的阿美族和排湾族当中。他们都区别善灵和恶灵。

武雅士(A.Wolf)关于神鬼不分的另一种理解是鬼概念的相对性,例如一个死者被自己的家庭视为祖先,但在别的家庭看来,他就是鬼魂,因为所有死者对于这个生者的世界来说都是陌生人和外人,在这里,祖先和鬼的边界模糊了。不过,从另一个视角,也反映出祖先和鬼的区分,在他看来,同是不在世的人,祖先联系到有权利义务分配的亲属关系,其牌位也被后人奉养;鬼则是那些具有潜在危险的祖先,比如早夭的婴孩(这些人死后不能进祖宗的祠堂),或未通过婚姻而进入宗族的女性等。武雅士在此做了两类区分:孤魂野鬼一类死者完全被排除在权利义务关系之外;另一类死者依赖于宗族而得到祭祀,这里的关键是存在一个权利义务的传承体系,其内是祖先,其外则是鬼。

在一些文化中,也有鬼神的结合,如鬼灵文化的世界性以及观念基础也体现在基督教灵恩派的迅速发展中。据罗宾斯(J.Robbns)的研究,在过去100年中,灵恩派基督教拥有5.2亿皈依者,其中2/3居住在非西方的亚、非、拉美和大洋洲。原因之一是因为“它倾向于保留传播地原有灵属世界中有关现实和力量的信仰”。首先肯定灵的存在,而不是否定它或只承认上帝的存在,进而通过一种让当地神灵妖魔化的过程,让信徒去与之对抗,从而更加相信自己的灵属。这既强调了魔鬼的存在,又强化了它与人们归信后生活的联系。这种二元主义颇为有趣:先将本来也许没有善恶之分的地方神灵妖魔化,然后新引进一个善美的神灵上帝,形成一个持久的善恶共存文化的图像,因而被称为“能够进行文化转换的宗教”。其实,这种文化转换正是利用了鬼灵的文化生态。

3.从善恶不分走向善恶分离,甚至鬼成为恶的化身

关于善鬼和恶鬼的区分,弗雷泽(S.J.G.Frazer)在《永生的信仰和对死者的崇拜》中,描述了马绍尔群岛原住民的两种鬼魂观念,令人惧怕的鬼魂统称阿克杰伯(Akejab),包括曾经是人的低级鬼魂和从前不是血肉之躯的高级鬼魂。高级鬼魂可以支配邪恶鬼魂进入人体,偷盗灵魂,因此有法师的驱鬼仪式。另外一种善鬼是森林鬼魂,称为安吉马(Anjinmar),他们是些可爱的“蓝精灵”,他们心地善良,甚至可以与人间婚配。在中国也类似,清代蒲松龄笔下的《聊斋》,虽有恶鬼,但更多的是有情有意的美貌女鬼,鬼不但不可怕,反而十分可爱。甚至人们用鬼表达爱情和理想。《聊斋》作为中国古典小说,是鬼故事集大成者。借鬼喻人,借鬼示人,结论很简单,善良之人能够由鬼成人,邪恶之人由人成鬼。很多美好不在人间,而在鬼世,很多纯洁是在人鬼之间,而非人与人之间。这说明社会对“鬼的需求”改变了。

以善恶界定人死很常见,《礼记·祭义》已说得很明确:“众生必死,死必归土,此之谓鬼。”不过,现世也有“活见鬼”的情况,文化大革命中的“牛鬼蛇神”就是一例,活人在“革命”中变成了“鬼”,让鬼活过来约束活人也是鬼文化的重要特点。

除某些民族地区外,现今中国很多地区的鬼观念中几乎都有恶鬼,惩罚人类。应该这样说,在本来万物有灵的观念中,已经有灵魂信仰和崇拜。对灵的善、恶之分或者鬼神之分,将信仰也区分为崇拜的神和祈求的鬼——崇拜信仰和抚求信仰。对善良鬼神,有崇拜和祈求,但是对恶鬼邪神,则是抚求信仰——安抚和祈求,但是没有崇拜。史景迁的《王氏之死》中,大量使用了蒲松龄的作品,在对1668-1672年山东郯城王氏如何与人私奔最后被丈夫杀死这个它称之为“大历史背后的小人物命运”的悲惨故事中,他写道:

她活着的时候除了用她的言语和行动伤害她的公爹和丈夫,还有可能伤害那个跟她私奔的人以外,没有势力伤害其他任何人。但是她死后的报复意味却是有力和危险的:作为一个饿鬼,她可以在村子里又当好几代,不可能被安抚,不可能被驱赶。……

黄六鸿的决定是:将王氏永好的棺材安葬,埋在她家附近的一块地里;他感到这样做了的话,“他孤独的灵魂才会平静”。为此他一笔批了十两银子,而在类似的事情上他只同意拿三两不到的银子来安葬死者。

王氏肯定是当时伦理规范下的坏人,因此死后成为饿鬼,对其人的不宽容背后,我们看到的是对其鬼的宽容和优抚。因为在超现实的世界,鬼显示的力量更加强大。可以看到,人世中的善恶之分,在鬼的世界中被再次强调,但是对待的方式却完全不同。

4.从人间走向地狱。

例如宋代因为社会紧张,导致鬼魅的频繁,也带来了一些变化:一是从自然精灵变成人鬼;相应地,二是宋代发展出来的地狱观以及神判。首先,“宋代鬼魅对人世间的威胁,正逐渐超越以往的空间界域,从荒郊野冢与山林破庙转移到城镇民居和庙宇;而鬼魅的来源也逐渐从自然精怪演变为人鬼,这其中还包括许多来自官宦家庭的人鬼。”实际上,这样的变化十分明显地表明了“鬼魅进城”的国家化过程———即从乡村庶民进入城市的官僚士大夫之中。第二,“宋代发展出来的地狱观,也大量杂糅了佛、道等宗教的教义与经典在其中。冥间地狱被刻画成为一个必经的涤净过程,每个人的灵魂在死后都必须到地狱的十王殿接受审判,依其在人间所犯的罪行施以严酷的刑罚。……这个震慑人心的地狱图象及因果报应观念,不仅影响着庶民的处世行为,在士人的脑海中,它同样有着一份不可言喻的强大约束力。”在笔者看来,这同样是一个非常国家化的变化,只要想到城隍神中的诸多国家敕封神的面孔,就不难理解国家如何通过阴间命判的城隍系统摄控着庶民的行为观念。

陈原在《释“鬼”——关于语义学、词典学和社会语言学若干现象的考察》中认为:“阴间和阳间构成一个宇宙,在这宇宙间,人与鬼共存——所以在文字上鬼是人的延长。古代中国人用不着天堂,也用不着地狱。有天堂地狱一说,恐怕是佛教传入中国以后才产生的。”佛教带来地狱观念,地狱有十殿阎罗王,负责审判亡魂。所谓中元节的普度也是如此。七月初一开鬼门,七月三十关鬼门,鬼的地狱观已经深入民间。

5.由鬼到神的转变和鬼的普遍存在形态。

鬼节或中元节,祖先在神/鬼之间徘徊。自己的祖先是神,他人的祖先是鬼。对于一个村寨来说,则无疑是神鬼交融的。因此,无论怎样破除迷信,对乡民而言,他们总能找到自己文化生态的平衡。

滨岛敦俊描述了江南信仰中有一个“由鬼向神的转变”。他认为,人死之后是变成鬼还是变成神,主要看三个条件:生前的义行;死后的显灵;国家的敕封。特别是第三个条件,显示了国家在由鬼向神的转变中的重要作用。其实,生前的所谓义行,也是在国家伦理的标准之中的,而显灵的神灵往往就是被国家敕封的对象,无论关帝、妈祖还是城隍。因此,由鬼向神的转变反映出民间信仰国家化的过程。

七月十五本来是祭祖,在佛教盂兰盆会(如目连救母、超度亡灵)、道教中元节(地官赦罪等)的界定中,才有了明确的“鬼节”含义。许多学者对此有过论述,一些学者尤其强调七月十五作为中国本土节日的含义。换句话说,鬼节是一个被建构的过程,从祖先节变为了鬼灵节,这恐怕与当时的社会风气和需求有关,如宋代因为道教地位的上升,导致神鬼信仰风靡,因此鬼魅文化盛行,鬼灵因而成为社会秩序界定中的重要观念。

鬼文化在今天仍然隐于各种节日和仪式之中,如春节也是传统鬼文化的重要载体。徐华龙认为:春节源于鬼节,包含了大量的鬼文化。可见,无论是否直言“鬼”字,鬼文化作为一种文化生态的需要,依然以不同方式保留人间。

陈原认为,甲骨文中的“鬼”字,有点像一个人戴着假面具,这让我们想到傩面,想到巫术仪式中的鬼神表达。钟馗捉鬼的故事脍炙人口,在敦煌民间信仰中就有钟馗驱傩的风俗,如敦煌唐写本《除夕钟馗驱傩文》就有“感称我是钟馗,捉取江游浪鬼”句。在驯鬼年代的今天,傩面仪式舞蹈已经在多省地(如云、贵、藏、吉等)、多民族(如藏、纳西、满、汉等)中作为国家的非物质文化遗产而获得保护,其中蕴涵的鬼文化传统,依旧对文化生态的调节和平衡起着不可或缺的作用(参见图2所示意)。

图2 鬼的文化生态系统

晚清以来,特别是新文化运动“赛先生”的启蒙,开启了近代国家主导和民众参与的驯鬼年代。然国家以鬼驯人的历史其实十分悠久,国家与鬼的紧密联系已然凝固于历史长河之中。《礼记·祭法》说:“庶人庶士无庙,死曰鬼。”鬼已经在国家礼制中被国家定义为庶人的死后身份。其实,鬼并非仅仅对应庶士之亡称,它还包括所有不能在庙、祧、坛、墠得到祭祀的王、诸侯、大夫和适士。可见,鬼代表的是不在国家正统之人。《论语》有:“子不语怪、力、乱、神。”清楚表明儒家对鬼神的态度。还有所谓“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣”,则反映了儒家专治理疏宗教的思想。这一思想也多少影响到历朝历代国家废淫祠淫庙的行为。

历史上,国家对巫鬼之事一直处于矛盾之中。礼乐制度中,乐的仪式就具有通鬼神的功能。早期帝国盛行巫觋风气,甲骨文便是语言工具。这样的传统一直延续。王章伟的研究指出:宋朝政府改变了以前各朝的成规,废太卜署,官方祭祀中不再任用巫觋,巫觋从此完全没入民间。在缺乏官方制度及宗教组织的支持下,为何巫风依然大盛?有“南下说”认为:从巫觋信仰传播的地域空间而言,北宋除了北方七路外,全国三分之二的界地均盛行巫风;宋室南渡后,黄河以北的广大土地沦亡于女真人的统治,江左政权治下的南方诸路尽是尚巫右鬼之地,巫觋信仰寖然成为全国的风俗。王章伟对“南下说”质疑,提出了“民间化”的看法:观宋代巫风寖成全国之俗,除了流播地域广及全国外,巫觋活动的社会空间深入城乡村里的每一个角落、信徒遍布于社会上的每一个阶层,均足以见其盛况。宋代巫觋就是把握了民间宗教的中心——丛祠私社的祭祀,时人称他们为“村巫社觋”,是这个观点的最好注脚。巫觋这种不为统治精英认同的民间造神运动,至为活跃,使两宋民间巫风依然。

不过,民间何以在国家废太卜署,官方祭祀中不再任用巫觋的情况下开始了巫觋之风?难道是来自官方巫觋文化的民间沉降?这样一种“国家深入民间”的说法令人生疑。廖咸惠指出宋代地方神祇的兴盛以及世人对鬼魅的深信,乃因这些神祇具有庶民背景的特点。至于为何宋代会有如此的现象,她则论证了科举考生寻求神助、死后世界的想象等原因。这或可称之为“民间需求说”。问题是,民间需求只是在科举或者宋代科举中才能够兴起吗?

笔者的观点可以称为“泛起说”,即民间的巫觋制度和风气在文治复兴的启蒙中“沉渣泛起”。巫觋文化不是官文化的民间化,而是相反——民间文化的某种士人化甚至官方化——表面上遭到政府和儒家士大夫的反对。华南宋代地域性的巫觋盛行,与国家废太卜署无关,一个国家机构的废除,是否能够引起民间巫觋的爆发?笔者以为需要慎思。实际上,宋代民间信仰的兴起,与地方社会的重整有关,而士人的参与,一方面是因为他们作为地方精英,必然参与到地方社会的重整;另一方面,士人多数本来就来自民间,通过科举而成为士人,因此并没有与民间太大的分离。笔者更愿意这样提出问题:“本来就在民间盛行的巫觋风气,是如何在国家废太卜署后仍然被激发起来?在《文治复兴与礼制变革》一文中,笔者曾经指出了文治复兴对华南的宗族创造和民间信仰的兴起有着至关重要的作用。例如福建作为新儒家和理学的发源地和大本营,也是宗族创造和民间信仰兴起最为重点的地区。民间礼仪的国家化——在此表现为民间巫觋上升到士人之中——体现了巫觋并非从国家沉入民间,而是相反,由民间抬升到士人的层面。一方面,这一过程反映出宋代的民间信仰也被“启蒙”,被动员起来,而且与祠关系密切。另一方面,巫觋和官方的对立,反映出基层社会的不稳定的“叫魂”。不但巫风盛行,佛道也盛行,国家正统意识形态缺失,儒家并没有奠定地位。“文治复兴”中的士大夫政治文化,或是将民间信仰中的巫觋风气泛起的重要原因。

驱鬼亦纵鬼。对于宋代的驱鬼,廖咸惠讨论了宋代士人如何对付鬼魅的方式,“从哲学的层面反驳鬼魅的存在,运用世俗的政权对之进行压制,透过专家的除魅和安抚仪式,对鬼魅进行抵抗和怀柔的动作。……而士人对鬼魅的认识,相信他们具有一种无所不在的力量,以及仰仗专家和各种仪式来进行驱鬼的动作,不但直接认证与强化鬼魅的存在,同时也为当时诸多的宗教仪式、专家和灵媒的存在,提供一个正当性的基础”。可见,国家在某种意义上是在强化和释放着民间的鬼魅信仰,换句话说,国家也会借用鬼魅文化来与民间对话,并引导和操控民间社会。华琛关于“神的标准化”以及科大卫和刘志伟关于“正统化”的讨论或许能够对此有一个清楚的回答。

“鬼”的国家话语常常有意无意地侵入民间。清严如熤《苗防备览·风俗考》:“苗中以‘做鬼’为重事,或一年、三年一次,费至百金,或数十金。贫无力者,卖产质衣为之。此习为苗中最耗财之事,亦苗中致穷之一端也。近日,革去此俗,苗中称便。”上述清人对苗人“做鬼”的描述,被认为存在着误解,编著者在注释中说:此处所说的“做鬼”应当是指凌纯声、芮逸夫所著《湘西苗族调查报告》一书中所称的“打家先”。接着对“打家先”的习俗进行了解释:“打家先”是苗人祭祀自己家族所有去世祖先的盛大祭典。祭祀的目的是把这12年中过世长辈的灵魂交给祖先带走,去和祖先们一道过日子。“从观念上讲,举行‘打家先’一类的节日和庆典活动,用意是为了本家族的繁衍和兴旺,而求得繁衍和兴旺的依赖则是祖宗们的灵魂。因而在这样的活动中必然包含有众多后世繁衍人丁兴旺的内容,甚至还包含有两性关系的仪式表演,这是‘做鬼’当中绝对不会有的内容。”可见,对本来并无“做鬼”意味的仪式,却在严如熤的笔下变成了“做鬼”的仪式,《苗防备览·风俗考》中尽显出这类对苗民的排贬,我们或可以说是“被做鬼”。显示出国家使用“鬼”名来界定社会,区隔族群的做法。

欧洲也是如此,在罗宾的《与巫为邻——欧洲巫术的社会和文化语境》中,讲述了发生在欧洲某些地方的14-17世纪的“猎巫运动”中,传统的半夜拜鬼仪式如何被夸大和变成革命的对象,很多巫师被严刑拷打和逼供,很多冤案是在逼供中招出在半夜拜鬼仪式中见到某某:

1906-1611年,对巫术的恐慌在法国和西班牙的纳瓦拉王国制造了许多关于拜鬼仪式的耸人听闻的证词,其影响非常持久。“在欧洲,如果以在夜晚谋划阴谋、使用黑魔法、谋杀儿童、淫乱或者举行不正常的宗教仪式的罪名指控女巫,那是一点也不奇怪的。这些罪名曾经被用来对付早期的基督徒,后来又被用来对付异教徒、犹太人和麻风病患者。……这一套模式说白了很简单,它主要由与社会积极认同的价值观相反的东西构成,通常加上一些耸人听闻地细节,然后再把构成的这些乌七八糟的东西全都加在他们选定的牺牲者身上”。在社会革命中,“鬼”成为了一种革命的文化工具,“如果某人因为别人声称在拜鬼仪式上看到过他而被指控,则这种指控很可能是因为声称看到他的那个人和他有私仇”。

这类冤鬼文化让我想起福建阳村土改中的一位老人,曾经担任过国民党县党部的委员,也参加过共产党的工作,解放初期在福州被一个同村的人认出而遭到告发,最后被抓住枪毙了。

近代以来,关于鬼神的争论一直伴随着社会的革命。康有为的鬼神观偏于保守:“鬼、神、巫、祝之俗,盖天理之自然也。”(《康子内外篇》)“太古多鬼、中古少神,人愈智,则鬼神愈少,固由造化,然其实终不可灭也。”(《中庸注》)如今也是如此,在反对迷信之中大概“人愈智,则鬼神愈少”,但是鬼文化似乎没有灭绝的迹象,反而在改革开放后愈多,此时人也好像愈发“不智”,奢靡腐败之气重新兴起。近代代表革命思潮的孙中山则反对鬼神,他在《上李鸿章书》中说:“我中国之民,俗尚鬼神,年中迎神赛会之举,化帛烧纸之资,全国计之,每年当在数千万。……此冥冥一大漏卮,其数较鸦片尤为甚,亦有国者所当并禁也。”从近代新文化运动以来,科学之风渐盛,鬼神风气受到“迷信”的指责。一个百年的驯鬼年代由此开始。

在1949年之后,鬼文化在“破四旧、立四新”中几乎丧失殆尽,但是却发生了一个有趣的现象,即由国家造鬼——因革命而“鬼”的情况,如“文革”中的“牛鬼蛇神”,在“破四旧”中,鬼被国家的革命利用,这是因为革命需要其对立面的“牛鬼蛇神”来衬托。驯鬼年代反而造就了“文革”中的牛鬼蛇神。

无鬼神的年代,人以为可以掌控一切,人成为没有约束的一群,也因此酿成文化的理解误区,人的欲望无限张扬,导致社会秩序和文化生态的破坏。缪格勒(Erik Mueggler)的《野鬼的时代》一书颇为精彩,他讨论了改革开放以后,伴随着国家对“封建迷信”活动控制的松懈,生活在云南的直菹人的社会里开始出现一系列针对驱除野鬼的仪式活动。到了1990年代,这种传统仪式的恢复过程加剧,仪式活动不减反增。原来,直菹人的社区在这个阶段不断出现社区成员生病、死于非命等事件,在直菹人看来这是由于自经历了1950年代以来一系列革命运动之后,国家仪式性地将伙头制度杀死,于是那些在土改初期被枪毙的地主和“大跃进”运动中大量被饿死的人们的灵魂无法得到安慰,无法使自己通过伙头制度举行的仪式将其灵魂送到“地下世界”,于是转变成为野鬼来寻找和报复杀死自己的仇人,从而招致了那些非常的事件。谬格勒考察了这些驱鬼仪式背后的运作逻辑,认为集体化运动结束以后,直菹社区依旧生活在野鬼报复的困扰下,并且危机日益强化。在野鬼横行报复的过程中,野鬼们也伤害了自己的后代,以致出现了社区当中的不幸事件。他采集了大量关于野鬼的故事和去除野鬼的仪式来例证这一时期直菹人社区中充斥着的焦虑心态。在此,国家被看作是野鬼的掠夺官僚,是被那些在饥荒中死去的极度愤怒和憎恨的野鬼所控制的。由此出现了所谓“野鬼的时代”。《野鬼的时代》大致上讲了传统鬼生态的破坏所相关的社会秩序紊乱和人们心理秩序的紊乱,结果是野鬼四出,不是鬼少了,而是鬼更加多了。与野鬼时代类似,国家参与的驯鬼年代,从封建迷信的定义开始,鬼就被不断进行着革命的驯化。

李亦园曾从社会生态的角度思考迷信,他在论述了“理信”与迷信的关系之后,讨论了迷信的不理性行为,但是“我们却很难用‘纯理性’的办法来处理社会现象,特别是有关信仰的问题,更不是那样直截了当就可以处理了事的。……我们在取缔禁绝那些迷信之前应该考虑到有没有可以更‘合理’的方法可以代替转移之,有没有更合理的办法来作为他们心理需要上的凭藉,有没有更合理的办法可以作为他们整合群体的象征,在这些更合理的方法不能肯定之前而要禁绝传统的宗教迷信活动,其间所引起的社会问题恐要比其本身的问题更为严重”。鬼文化在驯鬼年代被斥为迷信,且不论“迷信”之定义是否可以推敲,即便如此,从生态的角度,其社会作用尚有不可取代之处,更何况人们还可以驯鬼抑贪、驯鬼抑腐。

鬼的文化生态被破坏,结果是许多人被病鬼缠身。因为由鬼所约束的秩序和惩罚没有了,人们肆无忌惮地挥霍消费、纵欲泻情。今天的社会,驯鬼依然在继续,不是国家之驯,而是商业化之驯。就鬼而言,如果说“文革”是牛鬼年代,现在恐怕是商鬼年代。旅游中的鬼城、鬼屋,鬼片、生活中的鬼话成灾,只要能赚钱,什么鬼都能被拿来。利用驯鬼来赚钱牟利,乃是将现世的钱文化注入他世的鬼文化。这种借鬼赚钱让鬼也没有了脾气。对鬼神的商业驯化比政治驯化或许更加刻骨,这种鬼商文化彻底打通了现世和他世的秩序。因此,作为与鬼对话和沟通的鬼节便衰落了。固然,借鬼增权牟利的做法表面上让鬼重新活跃起来,实际上,被用来帮人赚钱的“商鬼”只能更加促进商业化和欲望消费,对文化生态的破坏反而加剧了。

无论怎样,人们面对疾病、死亡、生活异常、社会危机等偶然现象采取的行为必然符合当地人的文化传统和社会习俗。面对危机,经过文化适应的世代累积的经验,人们开辟了超自然和超现实的空间。通过超自然的观念,人们赋予了社会和自身生命以秩序的意义。在这个意义上,超自然、超现实的世界是人类不可或缺的——鬼神文化因此而将永远伴随人类。

本文从鬼的文化生态分析入手,探讨了关于生命的鬼文化生态和关于社会的鬼文化生态,在此基础上理解鬼以及相关节日于人类的文化生态学意义,进而检讨了驯鬼年代引起的文化生态的某些失衡,并希望由此引起人们对更加广泛意义上的文化生态保护的重视。

鬼,本来是另类界定人及其生命的中性概念,作为人之生命的另类超现实状态(可比较神的超自然状态),与现实中的人进行对话,进而解决现实中人们的困惑、疑虑、恐惧以及各种疾病,让人生的生命秩序更加圆满。初民的宇宙观是天神、地祇、人鬼二元世界的互补,形成完整的世界和人生。换句话说,人本来就是在自然和超自然、现实和超现实、今世和来世中达到生命之圆满的。但是后来的鬼文化逐渐走向为世俗现世服务的“恶灵文化”,演变成界定生命秩序(生死、疾病等)和社会秩序(行善/作恶、地狱惩罚等)的文化工具。驯鬼年代,以“迷信”对鬼问罪,已令鬼文化几近瓦解。然而,无鬼年代的社会问题有目共睹,没有鬼神约束的贪婪、物欲、金钱至上等现象令人担忧。今天的社会,鬼文化生态的深层蕴含依然有益,人们抑或需要以鬼邪作祟来对人类的贪婪、狂饮、过劳、紊乱、纵欲、嫉妒、犯罪等等进行界定,并因此发起新时代的驱鬼运动。贪婪鬼、贪淫鬼、饿鬼大约属于人类的“老鬼”;过饱鬼、腐败鬼、浪费鬼、过度消费鬼等则属于新鬼。这些鬼与过往一样,破坏着人类的良性秩序。这些鬼魂可能以某些看起来正统合理的方式与人类结缘。因此,即便在这个科学的时代,依然需要以“鬼”抑欲、以“鬼”善人的文化生态,需要新的驱鬼节日和仪式,如果有哪个城乡鬼节举行驱逐贪婪鬼、腐败鬼、过饱鬼、浪费鬼之类的节日仪式,这个社会肯定会充满更多人类学的深刻。

随着驯鬼年代,人们逐渐放弃鬼文化之糟粕,这是值得肯定的。但是鬼作为超现实的力量和观念依然以不同方式存续着,包括傩的艺术化,鬼的神化以及宗教化等。从人类学的角度,神之于宗教和鬼之于巫术,两者有着某些基本的同构之处。本文的分析指出:鬼的神化以及一些巫术隐身于宗教,已经使得鬼之破除迷信和神之宗教自由两者之间的界限模糊不清。在某种意义上,虽历经近百年的驯鬼年代并由此引起了文化生态的某些失衡,鬼文化依然通过神文化和诸鬼节文化顽强地存续着——虽然具像的鬼可能会改变,而在中国民间信仰或者民间宗教中,这种鬼神同构的文化历史却更加久远深厚,因此,民间宗教的神文化亦将更多运行着传统鬼文化的功能。鬼的文化生态也在各种社会调整中不断寻求着新的形式和新的平衡。

(注释从略,详参原刊)

本文来源:《民俗研究》2013年第1期

图片来源于网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛