原始艺术、民间口头文学、民间艺术是人类社会广大成员的三大精神活动现象,割裂或舍弃其中之一,就是难于全面和正确认识人类艺术的两大系统一一民间创作和专业创作。在这种情况下我在《民间文学论坛》上写了《整体研究要义》一文。此文所论得到学界同仁的肯定。台湾秀威资讯科技公司出版了以《民间文学的整体研究》为书名的拙著。

——刘锡诚

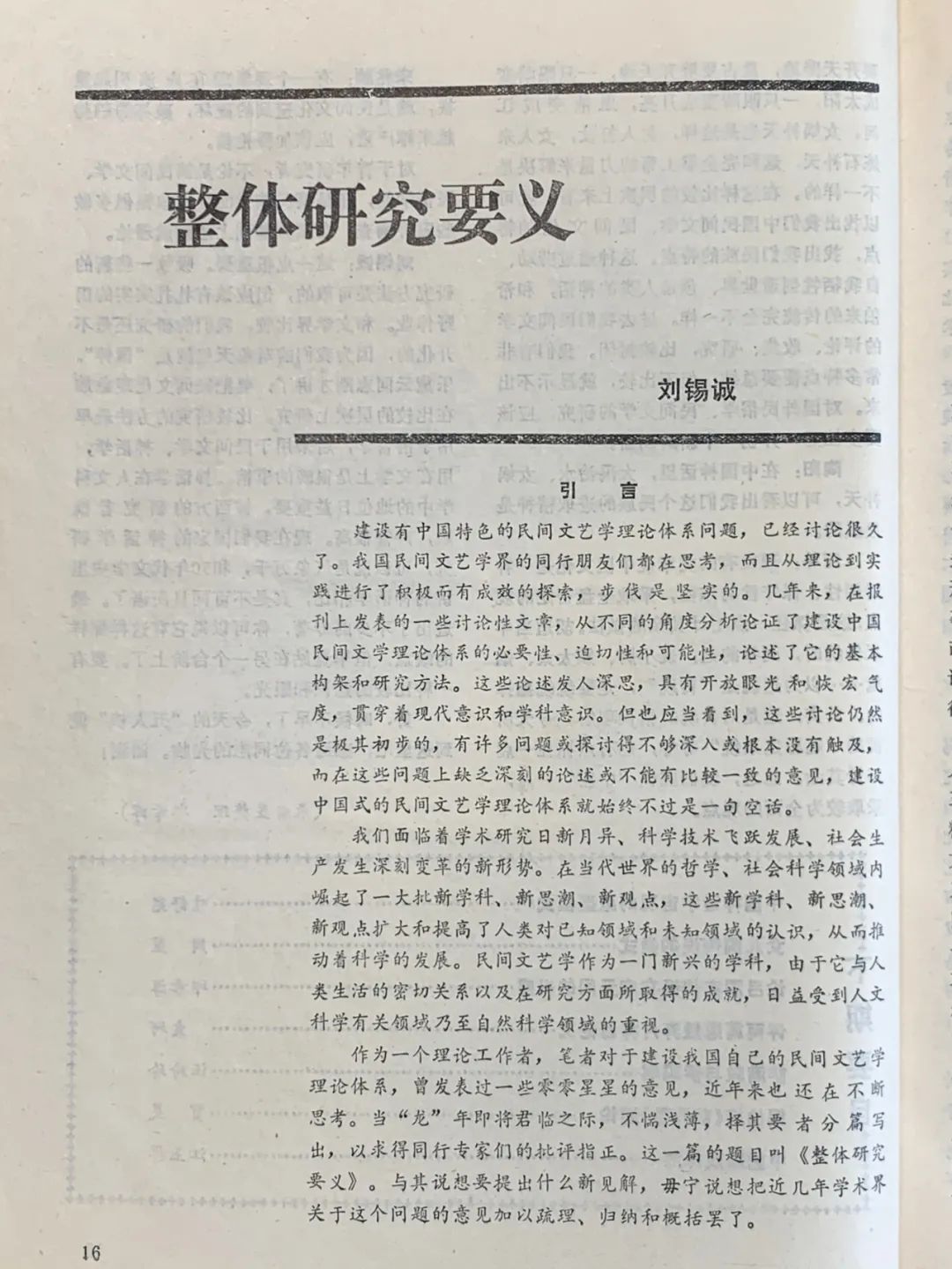

引言

建设有中国特色的民间文艺学理论体系问题,已经讨论很久了。我国民间文艺学界的同行朋友们都在思考,而且从理论到实践进行了积极而有成效的探索,步伐是坚实的。几年来在报刊上发表的一些讨论性文章,从不同角度分析论证了建设中国民间文学理论体系的必要性、迫切性和可能性,论述了它的基本构架和研究方法。这些论述发人深思,具有开放眼光和恢弘气度,贯穿着现代意识和学科意识。但也要看到,这些讨论仍然是极其初步的,有许多问题或讨论得不够深入或根本没有触及,而在这些问题上缺乏深刻的论述或不能有比较一致的意见,建设中国式的民间文艺学理论体系就始终不过是一句空话。

我国面临着学术研究日新月异、科学技术飞速发展、社会生产发生深刻变革的新形势。在当代世界,哲学、社会科学领域内崛起了一大批新学科、新思潮、新观点,这些新学科、新思潮、新观点扩大和提高了人类对已知领域和未知领域的认识,从而推动着学科的发展。民间文艺学作为一门新兴的学科,由于它与人类生活的密切关系以及在研究方面所取得的成就,日益受到人文科学有关领域乃至自然科学领域的重视。

作为一个理论工作者,笔者对于建设我国自己的民间文艺学理论体系,曾发表过一些零零星星的意见,近年来也还在不断思考。当“龙”年(1988)即将君临之际,不揣浅薄,择其要者分篇写出来,以求得同行专家们的批评指正。这一篇的题目叫《整体研究要义》。与其说想要提出什么新见解,毋宁说想把近几年学术界关于这个问题的意见加以梳理、归纳和概括罢了。

整体研究第一义

整体研究是前人早就提出来的一种研究方法。整体研究其实就是在事物的联系中对事物外在特征和内在本质的研究。我们所以提出要在民间文学领域里实行整体研究,是因为我国民间文艺学长期受到封闭的孤立主义思想的影响,无论在学科建设上,还是对某种现象的研究上,都程度不等地存在着割裂事物之间联系的倾向。比如对民间口头创作的研究,由于这种倾向的存在,就不仅放弃了渊源的研究,致使学术界关于原始艺术、艺术的起源与民间口头创作之间的历史联系的意识薄弱,停留在民间口头创作的描述这一浅层次上;同时对民间口头创作与其他相关领域(比如它的孪生兄弟民间艺术)的关系,也表示了不可容忍的冷淡,更谈不上在形态学和功能学上的理论概括了。这种割断事物联系的状况应当得到改正,这种状况不改正,对民间口头创作本质及特征的认识,进而对原始艺术和民间艺术的本质及特征的认识,也就是不全面、不科学的。

由于历史的久远,资料的匮乏,对于原始艺术,今天难于窥见其真实面貌。但是,研究者们还是根据考古发掘的古代文化遗存(如新石器时代的彩陶、青铜器上的纹样)和把保存在丛山或深洞里的岩壁画、洞穴画,根据古籍中记载的原始歌谣、神话、传说、祭典礼仪等点滴材料,根据世界各地现存原始民族中间记录下的口碑材料——歌谣,神话,传说——和观察所得的人体装饰(文身、项圈、手镯、耳环、唇塞)以及氏族图腾、神偶等,得出了一些结论。比如:原始先民的艺术具有明显的实用功能;艺术因素与实用物品(武器、工具等)的制作、与技术的发展交织在一起,相吻合;艺术地掌握客观世界的混合性。原始艺术的实用—功利性是为人本身的需要所决定的:生产的需要(为工具和武器的顺手而绘制的图案,为保证狩猎和战争的胜利而举行的仪式中先民表演的舞蹈与哑剧,岩画中所表现的动物和人具有的祭祀含义,等等)和人类自身蕃衍的需要(对火的获得、对生殖的崇拜,等等)原始艺术的混合性是原始思维能力和思维方式所决定的;由于原始先民的思维是一种被法国原始学家列维—布留尔(Lévy-Brühl,Lucién,1857——1939)称为不同于文明时代人类逻辑思维的“原逻辑思维” ,他们对主客体的认识往往收到“互渗律”的支配,不能区分物质和精神、自然和人、生产和思想意识、现实和幻想、实践和想象。对于那些创造者来说,原始艺术不能说是现代意义上的艺术构思,而是对真正发生的、或正在发生的事情的描述与模仿。

整体研究第二义

任何一件原始艺术作品、民间口头创作和民间艺术作品,作为文化的一个小小的因素,都不是孤立存在的,而是与一定的文化环境相联系的。当我们研究这些作品时,只有把所要研究的作品放到它原初的生存环境中去,才能真正了解它、阐明它。这就是我在篇文章中所要说的“整体研究”的第二义。

我们在这里关心的,不是每个故事怎样一套一套地说,乃是社会的关系。说法本身自然十分重要,但若没有社会关系作上下文,作布景,便是死的东西。我们已经知道,有了讲故事的姿态,于是故事的兴趣也可提高,故事的本质也可明了。讲述人的表演,有声有色,听众的反应,有动有静,在土人看来,都是与故事本身同样重要的。社会学家也该自土人之间寻找线索。讲述人的表演也当放到适当的布景以内——那就是一天的某一时,一年的某一季,以及出了苗的园子候着将来的工作,童话的讲述可有略微影响丰收的巫力等背景。我们也不要忘记这种引人发噱的故事的私有制,社会功能与文化使命等社会布景。这一切素质都是同样有关系的,要在故事的文本以外加以研究。故事乃是活在土人生活里面,而不是活在纸上的;一个将它写在纸上而不能使人明了故事所流行的生命围氛,便只是将实体割裂了一小块给我们。

马林诺夫斯基在这里描绘了土人讲述民间故事的社会文化环境,令人信服地指出:“故事乃是活在土人的生活里面,而不是活在纸上的;一个将它写在纸上而不能使人明了故事所流行的生命围氛,便是只将实体割裂了一小块给我们。”研究老百姓讲述的故事,必须将在什么场合、什么季节(时刻)、当着什么听众(男、女、老、少)、听众反应情况、有无巫力、当地风俗习惯与文化传统等多种因素加以综合考虑,进行整体性的研究。如果置上述诸文化因素于不顾,只将记录下来的故事文本进行一般文艺学的研究,那就会使人无法了解故事文本背后的深层意义,甚至带来错误的印象,因此是绝对不可取的。

卡西尔在这里就神话与(原始宗教的)仪式的结构所发的议论,从一个角度指明了对神话进行整体研究的重要性。不同时研究表达原始人的感情和情绪的“具体而直接的方式”,就无由发觉神话与原始宗教的结构,从而也就无由了解神话的意义。美国当代神话学家阿兰·邓迪斯(Alan Dundes,1934—2005 )也发表了类似的见解。他在为西奥多·H·加斯特尔的《神话和故事》一文所作的评点中说:“就其鼓励文学家研究神话的口头文本而言,神话-宗教仪式的解释,对神话研究具有有益的效果。神话研究的目的,不只在其本身,而在于它们存在于其中的文化的其他方面的材料。”

整体研究的第三义

研究原始艺术现象、民间口头创作作品和民间艺术作品,必须超越作品表面所提供的信息,把目光投注到中国文化的深处,投注到相关学科所提供的丰富的资料和方法,才能全面地把握住所要研究的对象的整体。民间口头创作同原始艺术一样,是漫长历史时代中多层文化因子的积淀,在同一件作品或同一主题情节的作品上面,同时可见到不同历史时代的文化因子:宗教(神话)观念、象征形象(符号)、比喻等。离开对历史深处的文化形态的洞悉,就无法进行文化积层的剥离研究,无法分辨何种宗教观念是在何种时期形成又为何能承继下来,何种象征形象(符号)是在什么条件下出现又象征何种意义,无法弄清不同的观念、不同的象征何以能兼容并存(如道、儒、释的若干观念),等等。河南大学中原神话考察中发现《铁鞭打黄河》(又叫《大禹导黄河》)和《女娲补天》等神话,一种说法是大禹和女娲的故事,另一种说法是老子李耳的故事。这两种神话并存的现象,表明了深厚的中国文化传统对民间作品的影响,民间作品中既保存着大禹、女娲等上古神话的原始形象及其观念,也有在后世历史发展中被强有力的道教观念异化的表现。这样复杂的问题,任何简单化的研究都是不能奏效的。在民间故事研究中,所以出现一些非此即彼的简单化的结论,盖因未能从文化传统深层着眼,对其形成、发展作整体研究所致。民间故事的结构中分为稳性结构和非稳性结构两个组成部分,稳性结构包括基本情节和基本人物,非稳性结构包括观念和语言。在发展过程中稳性结构变化较慢、较小,或基本不变,而非稳性结构则随着社会生活、社会关系、风尚的变化而发生着或快或慢的变迁。孟姜女传说的演变就是一个典型的例子。1300多年来,这个传说的基本情节和人物构成的核心部分并没有多大的变化,这种稳固性也透露出了中国文化传统的稳固性的一些信息;但观念的变化、语言的变化,又是何等的惊人呀!要剖析孟姜女传说,就不能不从整体性意识出发研究这1300多年的文化发展,不能不采取层层剥离的办法,把积淀在这个传说上的种种观念进行解析。

图文来源:微信公众号“中国民间文艺家协会”2020-06-12

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛