点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

摘 要

中国民间叙事中包含着大量报恩故事,其中的女性形象大致经历了由“神(或妖)”到“人”的转变过程,报恩行为呈现出纯粹的报恩回馈和主动追求婚恋两种形式,这些皆借报恩女性的身体来实现。此类故事中女性身体的不同形态和功能反映了民间文化对女性身体的集体性理解,彰显出逐渐觉醒的女性主体意识。这一自觉、独立的进程相较于女性觉醒的常见过程呈现出特定的内容和主体性的异位。

关 键 词

民间叙事;报恩母题;性别角色

报恩是民间叙事的重要母题,动物报恩是其常见形式之一。关于动物报恩的母题研究,民间文学领域的代表性成果主要有:20世纪20年代,钟敬文指出中国文学中动物报恩故事非常发达,并研究了一些代表性传说、故事;丁乃通在《中国民间故事类型索引》中将动物报恩故事列为AT160型;90年代末,德国学者艾伯华的《中国民间故事类型》在国内出版,该书在“动物或精灵与男人或女人结婚”一节中追溯了多种类型的动物报恩故事的源流;刘守华的《中国民间故事史》梳理了多种动物报恩故事的历史发展过程,例如“‘蛇妻’与《白蛇传》”。此外,苏兴、徐迪南、刘魁立、赵云芳等都对民间文学中的动物报恩母题进行了研究。这些研究大多集中在故事形态的发展、动植物变身的功能、报恩观念的社会衍生和价值等方面,对于多数报恩主体除却自然身份(动物)之外的女性社会身份则关注较少。出现在叙事中的动物、植物和神仙往往化身为女性,以报答某一男性的施恩行为,因而女性总是处于被男性拯救的从属地位。报恩母题作为一个常见概念,“不能只是关键词,还需要追寻概念在不同学术语境中的运行轨辙,考察概念是怎样在不同时段和侧面被运用和建构的”。本文以民间传说和民间故事为研究对象(不作书面形式与口头形式的区分),从社会性别视角对中国民间文学中的报恩母题进行解读。此类故事中,婚姻是女性报恩的主要形式,这种以报恩为表象的身体实践隐喻着当时社会对女性身体的集体性理解,女性身体与社会道德秩序形成不言自明的微妙关系,并在无形中继续生产着此种集体性理解的文化符号。

一、报恩故事中的女性形象

中国民间叙事中的报恩女性形象呈现为神、半人半妖、神人合一、人这四种不同的形态,显示了不同历史时期人们对女性,以及对性、爱情、婚姻的认知和心理预期。作为中华民族传统伦理的重要组成部分,报恩意识在先秦时期已经成为一种社会共识。中国民间叙事中也较早地出现了女性报恩故事,比如影响广泛的螺女、白蛇、龙女报恩等。

较早类型化的女性报恩故事是螺女型,在公元5世纪已有记录。德国学者艾伯华的《中国民间故事类型》和刘守华的《中国民间故事类型研究》都将魏晋时期《搜神后记》中的《白水素女》作为螺女故事的代表,“早期的表现形式是《搜神后记》中的《白水素女》;因此这一类型可以追溯到公元5世纪”。刘魁立将螺女故事分为“A系统”(以西晋《发蒙记》文本为代表)和“B系统”(以唐《原化记》文本为代表的复线型式和以宋《夷坚志》文本为代表的单线型式)。

在刘魁立区分的“A系统”(包括《发蒙记》《搜神后记》《述异记》)中,虽未明确出现螺女报恩的文字,但已显示出螺女作为中介,以婚姻形式替天帝施恩于谢端的象征意义。“天帝哀卿少孤,恭慎自守,故使我权为守舍炊烹。十年之中,使卿居富得妇,自当还去。”可见,早期的螺女故事是天帝感念谢端的美好品质,通过螺女施恩于他。此时,螺女行为不涉及两性情感,充满神性,故“端为立神座,时节祭祀”,“今道中素女祠是也”。直至今日,在很多少数民族民间故事中,报恩女性作为中介,替世间的主宰者(一般为天帝、天公、太子老母等)施恩于男子的情节依然存在。在苗族民间故事《阿桑和阿瑙》中,穷苦孤儿阿桑勤劳忠厚,神鸟阿瑙下凡以结为夫妻的形式帮助他:“我原是神鸟下凡。天公看你勤劳忠厚,单身一人,日子艰难,才派我下凡帮你过日子。”在回族民间故事《阿里和他的白鸽子》中,鸽仙阿西娅帮善良忠厚的阿里做饭、做家务,并与之成亲:“太子老母知你为人忠实,又有学问,特派我下凡相伴终身。”在布依族民间故事《九羽衫》中,七仙女明确表示:“王母娘娘在天上见你不怕风吹雨打,天天上山打柴射雀鸟来孝敬阿妈,她很同情你,就叫我下凡来和你成亲做一家。”此类故事发展至B系统后,螺女的报恩意识更加明显,多为男子偶然拾得田螺,不忍杀之,好心蓄养;田螺为报不杀、蓄养之恩,化为女子为男子做家务,二人相爱生子。宁波流传的《田螺姑娘》,田螺化身女子“以报答牛哥的相救之恩”;布依族的《螺蛳姑娘》中,螺蛳化身女子报恩:“两次遇难,都被你搭救,不知道怎样做才能报答你的恩情。看到你很忙,我就帮你煮煮饭,这算不了什么。”“螺女作为奉命下凡的神圣天女形象的宗教色彩已被淡化”,即神性逐渐淡化,凡人属性逐渐增强,女主人公以“人”的形象显现。

“白蛇传”是中国四大传说之一,在各地都流传着许多异文。无论是唐代《博异志》中的《李黄》,近代的弹词、宝卷,还是现代民间艺人口述的传说,白蛇为报恩而觅得许仙,并通过婚姻的方式偿还恩情的情节都是故事的重要组成部分。在“白蛇传”的历史演变过程中,白蛇的形象经历了由“半人半妖”向“神人合一”的转化。“白蛇传”的源头与中国广为传播的蛇妻传说有关,唐宋典籍中已大量出现蛇妻传说,白衣女子(白蛇)以报恩为借口,作祟害人。故事中的白蛇是妖,残害男子,不具备人性。《西湖三塔记》承袭了这类故事的性质,故事中的“白衣女子”(白蛇)依然毫无人性。直至明末冯梦龙的《白娘子永镇雷峰塔》、清代方成培的《雷峰塔传奇》,白蛇方显示为“神人合一”的形象,妖性几乎消失。从“白蛇传”传说的演变过程来看,报恩的情节主要出现在后期的文本中。

龙女报恩属于典型的女性报恩故事,该故事类型在全国各地都有流传,主要情节有:某人救了海龙王的儿子或女儿;海龙王要报答他,请他来到水晶宫;他听从海龙王的一个仆人或孩子的建议,向海龙王要了某种赠物;他得到一个漂亮的妻子(海龙王的女儿)或者得到许多财宝。在龙女报恩型故事的流传过程中,报恩的角色逐渐固定为龙女,龙女的形象也发生了从“性格单一的神”到“神人合一”的形象转变,唐传奇《柳毅传》在这个转变的过程中发挥了重要的作用。在龙女报恩故事中,受恩的不一定是龙女,“有时候,和龙女有关的人,如龙女的亲族(龙子、龙王等)也都可以替换龙女,成为主人公的施恩对象”。例如内蒙古鄂托克民间故事《莎吉哈莫日根汗》,龙王为报答孤儿伊玛沁呼救了龙子的性命,将龙女嫁与他为妻;德钦民间故事《祥巴和龙女》,祥巴救了龙子,龙王为报恩将龙女嫁与他;盐池民间故事《毛二打野》,毛二救了龙子,龙王为报恩将龙女许配他。即使受恩者不是龙女,龙女也依然是报恩的主体,报恩的母题没变。龙女报恩故事并非中国土生土长,而是与佛经有密切关系,最具代表性的是《经律异相》卷四三从《僧祗律》第三十二卷中摘编的《商人驱牛以赎龙女得金奉亲》。在这个故事中,龙女报恩的形式是赠送商人八柄龙金,而不是与之成亲;但在中国民间流传(包括书面和口头)的龙女报恩故事中,报恩的主要形式是成婚。这说明在中国古代文化中,婚姻是“报恩”与“女性”实现有效衔接的重要形式。

螺女、白蛇、龙女报恩都不是单一的故事,其中的报恩女性也呈现出不同的形象变迁过程,例如螺女由“神”到“人”的转变,白蛇从“半人半妖”向“神人合一”的转变,龙女从“神”向“神人合一”的转变。除却这三种典型的故事,民间叙事中还有很多由动、植物幻化成人的报恩女性。例如蒙古族民间故事《石公鸡》,仙鹤为报答男子天福的救命之恩,化为平凡女子主动嫁给天福;满族民间故事《蝈蝈绿宝石》,小金鱼(东海龙王的小女儿)为报答爱新觉罗阿哥,与之结为夫妇,变成平凡的女子;土家族民间故事《鱼精坝》,鱼姑娘化身平凡女性,为报恩嫁给周勇。民间叙事中的报恩女性总体呈现出从“神(或妖)”向“人”的变化趋势,即神性或妖性消失,人性凸显。实施报恩行为的前提是报恩女性必须褪去自身的自然属性,具备人性。报恩女性中不乏神的形象,但这种神同时又是动物神,不可避免地带有自然属性。促使这一转变形成的文化语境是对女性身体自然性和人性双重属性的理解。男权话语预设了女性身体的自然属性,又本能地对之排斥和恐惧。这也可以解释为何此类故事中一些报恩女性因为身体的自然性显露而被男子恐惧或嘲笑,最终决然离开。

二、女性报恩故事中的角色和功能

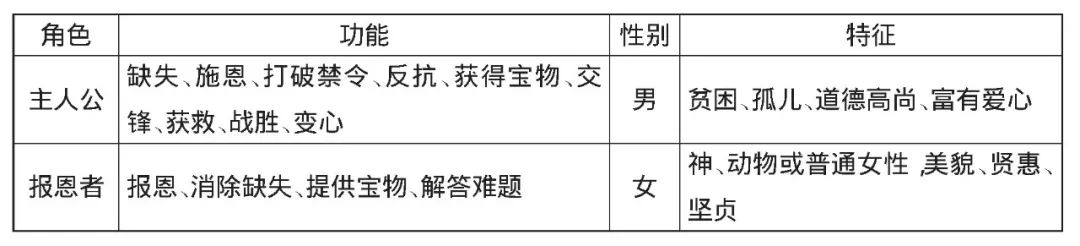

在表达同一主题的民间故事中,同一类角色往往发挥着同样的功能。功能是俄国民俗学家普罗普创立的民间故事形态分析的理论术语,普罗普对功能的定义为:“功能指的是从其对于行动过程意义角度定义的角色行为。”角色、行为、功能之间常常相互对应。中国民间叙事中女性报恩故事的角色、功能与性别之间也形成恒定关系,如表一所示:

表一女性报恩故事的角色、功能与性别

由表一可以看出,女性报恩故事中角色与功能之间存在稳定的结构关系。富有人性的施恩男子与自然性的报恩女子在性质上是相异的:自然化身的报恩女性象征道德能力、理性的薄弱,与道德丰盈的男子形成反差;施恩男子物质上的缺乏与道德上的丰盈构成互补。

中国民间叙事中的女性报恩故事,始于主人公(某男子)的一种缺乏状态。故事中的男子多是孤儿,贫寒无妻,但道德高尚、勤劳善良。螺女故事关于男子的介绍大同小异,“少丧父母,无有亲属”,“恭谨自守,不履非法”;“常州义兴县,有鳏夫吴堪。少孤,无兄弟。为县吏,性恭顺”;“昔闽人谢端有淑行,居室寒素”。朝鲜族民间故事《善良的拔卫》开头即为:“从前,有个穷孩子,名叫拔卫。三岁死了爹,十岁没了娘,只给他留下了三文钱。”但拔卫乐于助人,善良勤劳。纳西族民间故事《四灵破宝的故事》中施恩男子弟弟一无所有,但“弟弟是个憨厚的人,他诚实得凡是不经过自己流汗水兑换的东西,他不愿沾一丝一毫”。瑶族民间故事《李郎与金鱼》中的李郎“从小失去父亲”,“家里很穷”。在女性报恩故事中,施恩男性多为孤儿,面临着少孤、家贫、无妻等缺乏(一种或几种,必有“无妻”之缺乏),主人公(男子)的这些缺乏以及道德上的充实为女性提供了报恩的可能性以及道德合理性,这也使得大多数女性以身报恩的行为带有一定的功利色彩。部分螺女、龙女报恩故事以及“白蛇传”的后期发展对报恩的功利色彩有所突破,报恩女性展现出积极捍卫爱情、婚姻的顽强精神,这突出表现在含有“对手向主人公提出难题,主人公得到帮助,解决难题,战胜对手”情节的复合型故事中。在此类故事中,县官、土司、皇帝、龙王等向男子提出诘难,报恩女性利用宝物或自身法力帮助男子战胜他们。例如水族民间故事《樵夫与龙女》,善良的樵夫救了被官兵围堵逼婚的龙女,龙女为报恩与之结婚,并利用法力战胜了要抢夺自己的官兵和县老爷,积极捍卫自己的婚姻;满族民间故事《妮雅岛》,姓常的满洲小伙子救了化身为大雁后跌伤腿的龙女,龙女与之结婚,并与化身为老鹰的二哥勇敢战斗,捍卫自己的爱情;达斡尔族民间故事《罕力毛和鹿姑娘》,青年猎人罕力毛心存善念,不仅没有杀掉被自己猎犬捕获的梅花鹿,而且精心饲养,梅花鹿化身少女帮青年收拾房屋、做饭、喂家畜,与之结婚,利用法术帮助罕力毛变出一百只小鹿应对王爷的诘难,并帮助罕力毛除掉兔子精和野鸡精……大部分女性报恩故事情节集中于“施恩”“报恩”两个母题,女性自主意识并不明显,如羌族民间故事《木姐珠和斗安珠》、白族民间故事《岛枝除魔鸟》、彝族民间故事《十只金鸡》等。

“中国式的报恩,是讲究施与报的平衡的”,报恩“实际上是利益交换的完成和过程,这里面支出和收益应是大体相等的”。从某种意义上说,女性以身报恩正是对施恩男性嘉言懿行的报答,是“滴水之恩当涌泉相报”这一伦理道德对施恩男性的一种回应,“施恩”“报恩”两种功能是对立的,但在“道”和“德”的价值体系中实现统一。“民间龙女故事在具体的报恩行为之上,高悬着‘道’‘德’‘孝’等形而上的价值标准,报恩行为必须与这些价值标准相统一。”换言之,当施恩男性不具备这些优良的品质时,女性的报恩行为便戛然而止。以螺女故事为例,品德优良、富有爱心的男子捡到田螺(或大螺、白螺),不忍食之或丢弃,蓄而养之,螺女感恩于男子的恩德,化为少女,为男子洗衣、做饭,并与之成亲,生儿育女。但是当男子后期表现出对其动物身份的好奇或轻蔑时(一般表现为“偷看”“泄露秘密”),螺女会毫不犹豫地选择离开。例如,在浙江温州所收录的《田螺女》中,男子起初是“开头几年对田螺女挺好”,“平时挑水、砍柴、做饭各种家务事他都抢着做”。原本朴实善良、勤劳体贴的男子,后来变成了懒惰嗜赌的人,对田螺女肆意嘲笑:“叮叮叮,你妈田螺精,壳壳壳,你妈田螺壳。”田螺女钻进田螺壳就再也不出来了。在福建寿宁民间故事《田螺娘子》中,男子本是好心善良之人,与田螺娘子结婚生子后,生气时骂孩子是“真正没用的田螺囝”,田螺娘子于是找出田螺壳便离开了。在苗族民间故事《勇耶麻和努甘了》中,以打猎为生的勇耶麻救了翅膀被打断、化身白鹤的仙女努甘了,仙女为报恩与之成亲。男子又去伤害其他动物,仙女说:“我是被人打断手的,幸亏你救了我。我看你忠厚老实,才喜欢,哪晓得你又去打别人,就像打我一样……”仙女开始怀疑自己的报恩行为。在山东济南长清区,段好东口述的传说《有缘千里来相会,无缘对面不相逢》更是体现了女性报恩行为的道德特质,男子让管家宰杀了找到金簪(男子通过金簪展现施恩行为)的猿猴,女子斥责其品质恶劣、心性残忍,并果断在新婚之夜终止报恩行为。在这些故事中,男子丧失良好品质,女性的报恩行为也就同时停止了。

关于女性停止报恩这一行为的原因,已有研究一般归纳为以下几点:其一,男子打破了报恩女性设置的禁忌,如偷看换衣、洗澡等。其二,男子对报恩女性的动物身份加以嘲笑和讽刺,这反映了人与自然之间的不和谐关系,即“人与异类(大自然的象征体)的对立争斗、矛盾之不可调和”。其三,“帝命有程”,即恩德已报,此种原因更能反映女性只是纯粹为了报恩,较少牵涉个人感情。如浙江舟山的《河蚌精报恩》,河蚌精离开的理由是“七年前,是你用砚台水救了我,今生我是来报恩的,我心愿已了”。土家族民间故事《狐狸报恩》:“我是你以前放的狐狸,是来谢恩的。现在,你也有了享不尽的荣华富贵,我该回去了。”土家族民间故事《王小二娶胡妮》:“为了报恩,她才来给王小二做妻子。现在,过了三年,她劫难已过,恩已报了,她必须回去了。”本文认为,除了上述三种外还有一个不可忽略的原因,即一些故事中施恩男子的品行发生逆转,男子不再具备道德上的优势。

女性的报恩行为是对男子优良品质的一种回应,男子的品质是保证“施恩”和“报恩”两种功能共时发生的前提。在传统社会,男性被视为理性以及道德的主体,他们是知识的合法言说主体,规定着知识的范围和规训对象。女性被视为非理性的、道德能力薄弱的主体,因而需要被规范和管束,这种非理性和道德薄弱被认为来源于女性身体的“阴性”特质。“妇女的身体常被儒家诟病为问题之源”,“使其道德能力受到重视同时亦受到忧虑与怀疑”。施恩男子占据道德的至高点,女性的报恩行为是道德能力薄弱的一方对至高道德主体的嘉奖和回馈。在这个过程中,女性匮乏的道德得到补充。报恩行为以身体(婚姻)的形式完成,这反映了民间文化对女性身体的一种集体性理解,即女性可利用的最大资本是自己的身体,身体是女性实现个体道德和参与社会道德的主要方式。

三、报恩女性的身体行为与主体性异位

中国民间叙事中的女性报恩故事有深刻的文化意义,折射了特定的社会文化对女性身体的集体性理解,以及在这种文化语境中女性报恩行为的趋同性、交换性。身体演绎也显示了女性主体精神逐渐显现的过程。在一些故事中,报恩是女性以身体为形式的对爱情的主动追求行为,具有积极的性别意义,报恩中的女性身体呈现出从“被动”向“主动”的转变。

(一)作为自然和物质的身体

中国民间叙事中的报恩女性大多由动、植物化身而成,尤其在早期的民间叙事文学中,女性作为自然物的色彩更为浓厚,以兽性、妖性及其特异功能为表现形式。已有的研究认为,报恩女性的身体呈现为动、植物,与早期先民万物有灵、自然崇拜、动物崇拜等观念有关。“在野蛮时代低级阶段,人类的较高的属性便已开始发展起来了。”“宗教中的对自然力的崇拜,关于人格化的神灵和关于一个主宰神的模糊观念”,“都是这个时期的东西”。动、植物报恩故事中的禁忌情节,即男子打破某种禁忌导致报恩女子离去,如偷看洗澡、换衣,或拿出窝藏的羽衣、狐皮等,显现了随着人类社会向前发展,人与自然之间的矛盾与不和谐。另一种观点认为,人以动、植物的自然形态显现是自然物老而成妖的表现,受到中国道教信仰体系的影响:“在道教信仰体系中,草木虫鱼等等均可成为精灵,精灵不仅能化身为人,学道向善者还可成仙;如果逞凶作恶即成为人们鄙视的妖精或妖怪。”这些观点为动、植物转化为人提供了合理的阐释,但不能解释报恩故事中动、植物的幻化对象主要是女性的原因。

报恩女性与自然物之间的同质异形绝非偶然。相对于积极、活跃、理性的人的生命体,长期以来,自然被看作无生命、被动、本能的存在,“长期以来妇女一直被等同于自然。当讨论到身体问题的时候,人类理性的男性维度更是问题”。女性的身体被看作自然物,是被动、易变、由欲望主导的,与代表恒定、理性的男性气质形成天然对照。报恩女性大多同时具备自然性和人性,其中,自然性是导致道德高尚的男子(理性的代表)对报恩女性厌弃、恐惧的根源。在报恩女性最终离开的故事中,男子所犯禁忌多是亲自见证了报恩女性的自然身体,或是对其身体的自然属性给予嘲讽,女性身体的自然属性导致二者关系破裂。“白蛇传”的后期流变过程中,有“端阳酒变”这一情节,许仙被白蛇酒后现出的蛇身惊吓而死,白蛇求得仙草救了许仙性命,并在后院放一条死蛇打消许仙疑心,如此,夫妻二人才恩爱如初。吓死许仙的不是蛇,而是妻子变成蛇这一事件。女性的身体与自然等同,与欲望、多变、不可控、神秘、恐惧相连。理性必须与身体分离才能取得独立地位,报恩女性的意志无法摆脱自然身体的拖累,这意味着女性与理性气质的隔绝。

报恩女性的身体同时是一种物质载体,“培根经常把物质描写成女人形象,一个‘低等妓女’”。一方面,物质性意味着客观性、被动性、工具性,作为物质的女性是代表理性的男性认识和使用的对象,其神秘、复杂的双重身份始终吸引着男子去“偷窥”(破禁)。另一方面,物质性意味着可交换性,意味着资本。在封建社会,女性可利用的最大资本就是自己的身体,未出阁的女子唯一的任务就是为出嫁做好各种准备,“女子一生的使命即是嫁人”,“嫁人是她最终的归宿”。女性可以参与家庭财产的生产(如刺绣、纺织等),但不参与分配,因此其可利用的财产也是有限的。这些都决定了女性将自己的身体作为最大的资本和财产。本着“滴水之恩当涌泉相报”的传统伦理观念,报恩女性倾向于将自己的身体作为最大价值的物质回馈给男性,完成这一集体无意识的自动选择。女性普遍选择以婚姻作为报恩的形式,即使是拥有足够财富的龙女和能聚集财产的白蛇也不例外,“女性的身体是其最有价值的资本”这一集体性理解是根深蒂固的。

封建社会围绕着父权制形成了一整套礼俗和话语,作为统摄意识形态的“天道”和“德行”本质上构成了一套强有力的话语体系。话语即权力,将女性与自然等同,正是以这套话语体系为运行规则的男权社会对女性的“命名”,而“命名”则意味着施行权力。“与其说蛇妻故事反映了人们对情欲又爱又怕的心理,倒毋宁说它体现了男权社会下的女性观念。”施恩的男性普遍具备美好的德行,德行就是权力。报恩女性将身体作为可供支配的最大资本,这一潜意识是在该话语体系中形成的,报恩女性的身体实践是对男性话语权的回应。

(二)报恩女性的主体性异位

民间文学不同于精英文学,它既在某种程度上与以知识分子为创作主体的精英文学构成互动,又以开放、活跃、大众的姿态游离于精英文学之外,反映了广大民众朴素、真实、多样的思想和意识。女性报恩故事既回应了民间文化对女性身体的集体性理解,又暗含着先进的女性主体性精神,比起常见的“身体觉知/意识觉知——身体觉醒/意识觉醒”的女性觉醒过程,报恩女性主体意识的觉醒存在着异位现象,并伴随着由自然身份带来的理想化色彩。施恩男子往往是功能单一、行动较少的扁平人物,而报恩女性则是形象饱满、占据着“行动场”的主要角色。在复合型的女性报恩故事中,最常见的附加情节是男子和报恩女性战胜了威胁他们婚姻或迫害男主角的恶势力,如皇帝、县官、土司等。男主人公面对恶势力往往束手无策,报恩女性则无所畏惧,总能逢凶化吉,处于绝对的主导地位。

各地的婚丧嫁娶都有一定的礼仪和禁忌,在礼法森严的封建社会,情况更是如此。古代女子结婚必须奉媒妁之言或父母之命,男女之间的结合必须有一定的媒介,否则就是伤风败俗、有辱风化的无耻行为。《诗经·卫风·氓》中有“匪我愆期,子无良媒”,《礼记·曲礼》亦有“男女非有行媒,不相知名”,《孟子·滕文公下》记载:“不待父母之命,媒妁之言”,“则父母国人皆贱之”。男女婚姻必须通过媒人,“主动求婚者不仅被认为是低贱,在许多场合下还是道德败坏”。中国民间叙事中的一部分女性报恩故事,在很大程度上冲破了这一严格规定。

部分报恩女性有形式上或实质的媒介作为与男子结合的依据,如早期螺女故事以天帝为媒介,龙女以钱塘君为媒介,白族民间故事《龙太婆和水晶珠》以龙太婆为媒介,黔北仡佬族民间故事《张打枪》以龙王为媒介,等等。形式上的媒介起不到实质性的作用,即使媒介游说失败,报恩女性依然会勇敢地追求自主婚姻。《柳毅传》中的龙女是这类报恩女性的代表,即使作为媒介的钱塘君游说失败,龙女还是积极主动地寻求与柳毅结合的机会。实质性的媒介是指如果没有此种媒介,就没有女性报恩行为,此时女性大多不是受恩的主体,实是替他人报恩,所以谈不上主观感情的融入和对婚姻自主的追求,例如部分螺女、蛇妻故事的早期文本。再如达斡尔族民间故事《江蚌姑娘》,江蚌为报孤儿救命之恩,为其做饭、洗衣,并与之成亲,情节简单,未涉及江蚌姑娘的感情;广西贝江流域的苗族传说《牛郎织女》,在寒弟弟做的美梦中,寒弟弟用父亲的尸骨治好了龙母的病,龙母为感恩将女儿嫁给他;仫佬族民间故事《九头鸟》,以砍柴、卖柴为生的树直救了变作小鸟、险被老鹰抓走的龙女,龙女直言“回去后我把这事禀告父母,父母要我想法报答你救命之恩”,完全是为报恩而报恩。大部分女性没有直接或间接的媒介,而是接受男子的建议或自己主动以身报恩。此类女性报恩既有回馈施恩行为的意义,也显现出女性大胆冲破礼教约束的意识。

民间叙事中报恩女性追求爱情、婚姻的自觉意识有特定、具体的内容,相较于精英文学或现实生活中的启蒙女性,民间故事中的女性对自己的身体具有更直接或决定性的支配权。报恩女性大部分由动、植物幻化而来,原生家庭关系和社会关系的缺失意味着她们不直接受到以亲属关系为组织形式的纲常伦理的束缚。“中国由家庭生活推演出伦理本位”,家族生活的缺失为报恩女性省却了最沉重的心理负担和文化枷锁,为她们之后自由行动的展开解除了最顽固的羁绊。

民间文学中报恩女性对身体的直接支配权为她们自由地追求爱情、婚姻提供了前提。正因如此,报恩女性的自觉之路带有一定的理想色彩。她们自然变幻的身体以及由之而来的神通、宝物等,使得这种自觉意识和自由行为的理想色彩更加浓厚。白蛇作为修行千年的蛇妖,具有与高僧法海一决高下的至高神通;龙女背后是强势的龙族;螺女故事的典型代表《吴堪》中的螺女能变幻出各种奇兽、怪物。报恩女性具备的神通或拥有的宝物使她们争取和维护爱情、婚姻变得异常容易。这无疑降低了报恩女性为自由婚恋进行抗争的难度,也为其主体意识的觉醒、独立披上了理想化的外衣。

结 语

在女性报恩故事中,女性的形象呈现出从“神(或妖)”到“人”的转变。这反映了民间文化对女性的态度从恐惧、被动到祛魅的过程,女性报恩行为总体上呈现出从纯粹的知恩图报到积极主动追求爱情婚姻的转变。这些转变通过报恩女性的婚姻得以体现,身体的主动性与报恩采取婚姻这一形式之间构成张力,甚至形成悖论。一方面,身体的主动显示了报恩女性冲破礼俗束缚的自主精神;另一方面,报恩采取婚姻这一形式,又说明女性对身体的认知依然停留在男性话语对女性身体价值的界定层面。报恩女性是冲破禁忌、实现婚恋自由的先行者,同时,其以身体为代价的报恩方式又在无形中重复生产了社会文化对女性身体的集体性理解,而社会对于女性身体的规训正是通过身体的文化意义实现的。女性的觉醒与男权社会对女性的规训通过女性身体得以展现,女性身体既是生产桎梏的工具,又是打破桎梏的主体。

尽管如此,中国民间叙事中女性报恩故事体现的女性抗争精神和觉醒意识依然难能可贵。民间文学的大众性和流传区域的广泛性,使得这种精神成为一股颇有活力的清流,为女性漫漫的抗争之路注入不竭的动力。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《民族文学研究》2021年第5期

图片来源:原文&网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛