点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

媒介融合视域下的口头传统研究

王艳

原文载于《民族文学研究》 2021第5期

摘 要

媒介技术的迭代升级使人类的行为方式、思维方式、社会观念,甚至是社会形态都发生了深刻的变革。口头传统进入互联网之后,随之建构起了一种新的时空关系,催生了新的话语体系,给口头传统带来了新的机遇。媒介不仅改变了演述人、文本、受众之间的关系,同时也改变了歌手演述、文本传播和受众接受的方式,形塑出新文学生态与文化样式。在赛博空间中,口头传统具有明显的语境化、空间化和祛魅化倾向,具体表现为:以“交互性”为核心的互动叙事;从零度受众到参与式受众的转变;技术赋权与自由叙事。媒介融合改变了口头传统的书写方式和传播模式,以直观的视觉感受和审美体验再现了人类最古老的信息技术。

关键词

约翰·迈尔斯·弗里;口头传统;互联网;

媒介融合;信息技术

约翰·迈尔斯·弗里(John Miles Foley,1947—2012)作为国际著名的史诗学者、古典学者与口头传统比较研究专家,自20世纪80年代以来,便以“口头程式理论”的当今旗手被世界范围内的读者所熟知。一位杰出的学者往往善于超越其研究领域和专业局限,并致力于创建新的理论体系。弗里的遗作《口头传统与互联网:思维通道》构成其生前主持的“通道项目:口头传统与互联网(The Pathways:Oral Tradition and the Internet)”的有机组成部分,其中对“口头传统与互联网”的分析和比较,为我们更切近地理解人类“思维通道”的规律和特点提供了进一步讨论的理论框架。

正如弗里所言,“电子信息的浏览方式、信息之间的连接‘结点’和信息之间通过‘通道’流动的关系,与口头传统的信息产生方式、组织方式、传递方式乃至存在方式相通。可以由此推论说,以电子方式呈现口头传统,有着难以比拟的优势和便利。”本文仅以弗里《口头传统与互联网:思维通道》为发凡,结合媒介技术的迭代升级来考察口头传统的嬗变,通过对口头传统与互联网的比较分析,试图描摹媒介融合视域下口头传统及其学术研究的未来图景:口头传统如何存续?其生产过程、传播方式、接受习惯有哪些变化?口头传统研究如何应对信息传播技术的发展?

01

口头传统有广义和狭义之分,“广义的口头传统是指人类用声音交流的一切形式,狭义的口头传统特指在传统社会的语言艺术,像歌谣,故事,史诗,叙事诗等等。”加拿大传播学媒介环境学派奠基人哈罗德·伊尼斯(Harold Innis)非常推崇口头传统,尤其是古希腊文明中产生的“荷马史诗”,他认为:口头传统的灵活性“达到了时间偏向和空间偏向相互平衡的理想境界”。这种时空平衡是人类文明发展最理想的境界,人类的原创性思维、创造性思想、哲学性思辩都来自于口头传统的韧性和活力。从口耳相传、文字、印刷术、电子媒介到互联网的媒介演进,知识传播的速度、范围无限地扩大,知识却日益机械化、专门化,进而导致观念和思维的僵化,使得有利于创造性思想的条件受到挤压。所以,伊尼斯认为,有必要弄懂口头传统独有的、与机械化传统相悖的重要东西,进而重新把握其神韵。弗里曾提出过一个“人类媒介纪年表”,以更换时间尺度来说明语言能力和文字技术在人类文明进程中相对的时间节点。如果人类拥有12万年说话的历史,以12个月衡量12万年,“在人类掌握信息传递技术的这过去的12个月中,有11个半月我们完全是靠口传的,在文字发明和使用之后,口头传统也还在扮演重要的角色”。所以说,口头传统作为古老而常新的信息交流方式,发挥着知识传承和文化赓续的作用,是人类文化表达之根。

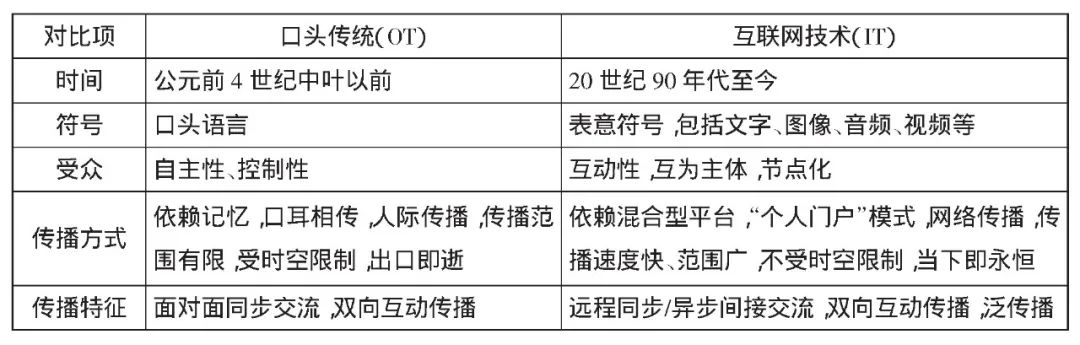

《口头传统与互联网:思维通道》一书的主要目的是探索和展示人类最古老的和最新的信息技术:口头传统和互联网之间的相似之处和互动关系(见表一)。弗里创造性地将古希腊语中的“agora”(集市)一词转换为一个关键性的概念,用以阐明在口头传统和互联网之间存在着微妙的联系和差异。就词义而言,agora意为实体的市场,通常指城市中的交易场所,比如雅典广场是在古希腊城邦建立之后才出现的标志性建筑,曾经是政治、商业、宗教活动的中心,也是雅典城邦繁荣的标志。弗里借用“集市”一词,提出了“语言的集市”(verbal marketplace),用于表示一个知识、艺术和思想共享和交流的公共空间及其纽带。由此,发展出文本集市(the tAgora)、口头集市(the oAgora)和电子集市(the eAgora)三个专用概念,用以描述不同的创造和传播的动力机制。在文本集市中,交换的是书写的、印刷的或屏幕上的信息字节(t Words);在口头集市中,交换的是说的话、听到的话和语词(oWords);在电子集市中交换的是编码的、虚拟的和链接的单词(eWords)。这种基于“集市”的隐喻让我们回到了柏拉图在其《会饮篇》中展示的那种相聚而饮、谈天说地、探讨人生与真理的精神生活。如果把“集市”迁移到互联网上,我们仿佛回到了柏拉图式的“会饮”之中———在这个虚拟的公共空间内,各种知识接踵而至,各种思想交汇碰撞,无论身在何方,都能思接千载、视通万里。弗里将agora一词提取并转化为学术概念,在事实上是指情感的集市、思想的集市,无论是文本集市、口头集市还是电子集市,在互联网空间中都是交流思想和表达情感的符号载体,发挥着文化传承、思想传播、情感共鸣的特定作用。

从口耳相传到文字书写,从泥板、莎草纸、棕榈叶、龟甲、羊皮卷到竹简、丝帛、纸张,当文字从书写媒介中挣脱出来,变成互联网上的符号时,便能瞬间到达地球上的任何地方,这就突破了语言自身的局限性,并拥有了无限的可能性,达到了时间和空间的自由延展。“技术变革以及随之而来的新媒体的发展,正使现代意义上的文学逐渐死亡……如果一方面来说,文学的时代已经要结束(如我开头所说),而且凶兆已出,那么,另一方面,文学或‘文学性’也是普遍的、永恒的”。

表一 口头传统与互联网技术

02

新媒体指基于数字技术、网络技术及其他现代信息技术或通信技术的,具有互动性、融合性的媒介形态和平台。作为一个相对性的概念,现阶段的新媒体主要包括传统互联网和移动互联网,以及其他具有互动性的数字媒介形式。我们现在就正处于这样一个以新媒体为主要传播途径的时代。媒介的形态对社会形态、社会心理有着深刻的影响。“一种新媒介的长处,将导致一种新文明的产生。”新媒体的诞生和演进,不仅给人类社会带来了发展和变革,还介入到人们的日常生活之中,随之建构起了一种新的时空关系,给口头传统及其学术研究也带来了新的机遇。

2020年7月,笔者在西藏自治区拉萨市的一家甜茶馆里拍摄民间艺人演述“格萨尔”史诗的影像民族志。这是一家隐匿在闹市之中的甜茶馆,舞台上挂着格萨尔王的唐卡,民间艺人手持话筒,坐在台上如痴如醉地表演。甜茶馆里坐满了人,坐在笔者旁边的一位藏族阿妈手里举着手机边听边在微信上分享,她说:“我有很多朋友喜欢听‘格萨尔’,但是不能到这里来听,我就用微信发到群里给他们听,每次只能发60秒,所以,我一直拿着手机边录边发。”另外一位年轻的小伙子用手机拍的短视频在抖音中上传分享,吸引粉丝和流量。甜茶馆的老板娘也在端茶倒水之余,用手机拍摄精彩的瞬间在朋友圈分享,与线上的人互动。新媒体是所有人面向所有人的传播,在这个真实的、面对面的传播场域之外存在着一个虚拟的传播网络,甜茶馆里的观众是信息的接受者,当他用手机将说唱艺人演唱的史诗分享到网络空间中时,瞬间转换为信息的发送者。新媒体承载着的音声文本正在深刻地改变着口头传统的生产过程、传播方式和接受习惯。正如朝戈金所言:“过去,口头传统主要以口耳相传的方式在代际之间纵向传承,今天,多媒体承载着音声、文字、影像、超文本链接、云技术等跨越空间横向传播”。从纵向传承到横向传播,不仅仅是从单一的口耳之学变成多元的视听之学,传播的路径也由单向道变成多向道,由人际传播变成网络传播。

目前,民俗学和民间文学领域对口头传统的研究大多关注“活态元素”,其核心往往是由演述人(performer)构成的传承人或传承人群体,如藏族“格萨尔”史诗传承人仲堪,蒙古族“格斯尔”史诗传承人胡尔奇、“江格尔”史诗传承人江格尔奇,柯尔克孜族“玛纳斯”史诗传承人玛纳斯奇,彝族史诗传承人毕摩,等等。诚然,也有许多学者依然倚重“静态元素”,其研究重点往往基于文本(text),包括但不限于手抄本、木刻本、印刷本等。然而,从研究范式来看,不论是“以演述为中心”(performance-centered),还是“以文本为中心”(text-centered),在流通传播与消费接受的文学活动过程中,口头演述与书写文本之间的纽带———媒介往往被忽略了。文学活动是一个动态的、交流的过程,在演述人与受众的互动中“文本”方能生产“意义”;从口头演述到文本写定,从根本上讲,都是为了受众而创作或创编的。正如阿诺德·豪泽尔(Arnold Hauser)所说:“无人阅读的书是不能算存在的,不予演奏或无人听的音乐不能算音乐,仅仅是一些音符而已。一件印刷文本只有被人阅读的时候才会获得美学价值,倘若无人问津,那只是一组文字而已。”文学源于生活,并高于生活,“文学的特殊性在于其‘共时性’特征,不仅要考虑作家、作品与社会背景,同时需要顾及读者接受与媒介因素”。所以,文学媒介是文学活动的第五要素。

随着文化全球化、知识碎片化时代的到来,以新媒介为叙事方式的社交媒体、短视频、直播、游戏小说、网络小说、神话段子、电影、电视等成为主要的文学载体。原本属于印刷文明下的“文学”日益显现出衰微的态势,小说、诗歌、戏剧纯文学作品在现实生活中退守边缘,而在视听文明下以超文本(hypertext)、赛博文本(cybertext)、遍历文学(ergodic literature)、交互性叙事(interactive narrative)、本体互渗(ontolepsis)为标识的数字文学(digital literature)势不可挡。比如,以“玄幻爱情第一IP”《三生三世十里桃花》为例,作者以上古神话为创作背景,《山海经》中的九尾狐、四海八荒的空间概念以及人名、地名、典故等都成为创作的素材。还有《神话二次元》《山海经传说》《巫颂》都可视为对中国古代神话的重述。腾讯开发的手游《尼山萨满》就是根据在满族、赫哲族、达斡尔族、蒙古族等民族中广为流传的民间故事《尼山萨满传》改编的,其中传统的剪纸画风、部落音乐包含着大量萨满文化的内容,玩家在扮演尼山过关的过程中了解满族的信仰文化和历史,通过玩游戏抵达文学世界。这些对传统神话的祛魅型改编和以民间故事为创作素材的网络游戏契合了当下“网络原住民”的思维习惯和审美取向。传统的神话故事受惠于新科技、新媒介取得了新的形式,在超越时空的传播过程中,神话故事的讲述、复述、再创作连接起彼此间的认同和想象,串联起共享的信念与记忆,编织进自己的认知与情感。由此而言,文学并未消亡,而是泛化、通俗化并蔓延到日常生活的各个层面。文学并没有终止,而是随着媒介技术的迭代升级,文学的形式发生了转换,文学的权力发生了位移。

03

媒介融合(media convergence),即“以数字技术为元技术平台,将不同维度上的媒介重新整合为一体,形成一个全球化的、涌动的‘网络社会’,而媒介组织就是这个网络中的一个节点”。媒介进化的法则是“适者生存”,“旧媒介”不会因“新媒介”的冲击而彻底消亡,而是要经历一个转型与融合的过程,在新媒介的外壳中回归。中国是一个多民族、多语言的国家,在55个少数民族之中,53个少数民族都有自己的语言。2007年出版的《中国的语言》一书反映了当时的语言国情:中国境内现有五大语系,130种语言;这个统计并不包括各语种下的方言信息。在中国的版图上各族人民正在使用的语言有130种,其中一半以上的少数民族有语言没有文字。换言之,对于多民族中国而言,文学不仅仅有作家文学这样的个人书写文本,同时包含口头传统、活态文学这样的集体文学实践。

美国媒介环境学派第二代代表人物沃尔特·翁(Walter J.Ong)曾指出:“书面文化的来临致使古人的思维方式产生重大变革,而电子时代与数字时代的到来又促使口语文化凭借新的形态得以复活。”翁极富创见地提出原生口语文化(primary orality)和次生口语文化(secondary orality)两个概念来讨论口语文化和书面文化在人类文明演进史上此消彼长的过程。原生口语文化是“尚未触及文字、毫无印刷术浸染的文化。”而次生口语文化是“电话、广播、电视产生的文化”。按照翁的分类,我们现在正处在“次生口语文化”时代。互联网改变了口头传统的书写方式和传播模式,再现了人类最古老的信息技术。青海省海南州“格萨尔”史诗演述人益西加措讲到:

牧区的生活很单调,小时候放牧的时候,最喜欢听格萨尔王的故事,尤其是霍岭大战。刚开始我把自己说唱“格萨尔”的视频上传到微信朋友圈,有很多朋友给我点赞、留言和转发。后来,学会用快手,一下子有很多人关注我,我觉得非常有意思,没想到有这么多人喜欢我唱“格萨尔”。现在我每天都拍新的视频上传,回复评论区的留言,还有粉丝打赏送礼物,他们的关注和喜欢给了我很大的自信和动力。

益西加措生活在翁所说的“原生口语文化”中,他在社交媒体拍摄上传的小视频使口头传统迁移到了互联网平台上,形成了泛众传播,这个虚拟的社群超越了时间和空间的限制,比原生口语文化中形成的社群要大的多,甚至没有边界、无法想象。“电子时代是‘次生口语文化’构建的虚拟仿真会话,它在一定程度上恢复了原生口语文化的一些特征,如参与的神秘感、社群感的养成,专注当下的一刻甚至套语的使用,但同时也应认识到它是基于文字和印刷术之上的口语文化。”这种虚拟仿真是由语言、声音、图像共同组成的会话,它在虚拟网络中建构起一个跨越时空的文学空间,歌手通过媒介与受众建立了一个交流的世界。在这个世界中,演述人的脚本依赖于“大脑文本”,受众不再受时空的限制和文字的束缚,他们可以是中国乃至世界互联网终端的“任何人”。场域是虚拟的,表达的情感、行为和意义都是真实的,移动网络和物理空间混融创造了新的演述空间。演述人与听众隔着屏幕交流、互动,仿佛回到了原生口语文化中,口头传统中口语化的表述、冗余的语词、对抗性表演、即兴创作、共时反馈、互动叙事等特征在赛博空间中回归、复活。

“未来已来,随着媒介技术的迭代升级,媒介融合实现了人与人、人与信息的链接。在即将到来的5G、4K以及人工智能时代,‘万物互联、万物皆媒’……这将突破时间和空间的制约,甚至消除现实世界和虚拟世界的界限,人类社会所有资源都可以数字化,人们可以通过AR、VR技术‘穿越’到任何时间、任何场景,与过去的声音对话,对未来的读者致辞。”人类社会从远古至今经历了一个部落化、非部落化、重新部落化的过程,电子媒介在全球范围内消除了空间距离和时间差异,使人类结为一体,整个地球变成一个“村落”。电子媒介引发的深度参与使人类回到了部落化时期人与人之间亲密接触的状态,重新进入多样性的虚拟部落中。《2021中国网络视听发展研究报告》统计数据表明,“截至2020年12月,我国网络视听用户规模达9.44亿,2020年网络视听产业规模破6000亿元”。其中,短视频的用户规模达8.73亿,人均单日使用时长超两小时。从“看”到“拍”:视频渐成为网民的表达工具,46.1%用户在过去半年上传过短视频。快手大数据研究院与快手非遗学院联合发布的《2020快手非遗生态报告》显示,截至2020年12月31日,快手中“国家级非物质文化遗产代表性项目”覆盖率达96.3%,列入“国家级非物质文化遗产代表性项目名录”的1372项中,快手涵盖了1321项,其中还有已列入“人类非物质文化遗产代表作名录”的格萨(斯)尔、江格尔、玛纳斯、花儿、蒙古长调民歌等。普通民众“人人参与、人手一快”,小视频集文字、声音、图像于一体,听觉、视觉、触觉重新回到一个整体。口头传统进入互联网之后,催生了新的话语体系并深刻地影响和形塑着人们的日常生活。“短视频+直播”的方式让文学焕发了新的活力,非线性叙事使文本变得更加开放和多元,也让受众成为文本的积极建构者。互联网恢复了口语文化的某些特征,如开放性、交互性、即兴性、参与感等,与此同时,互联网具有信息即时、同步、叠加、互动等特点。这也符合“网络原住民”的交流习惯,信息在不同媒介之间流动,人与人在网络空间中实时对话,人无时不在、无处不在地沉浸于现实与虚拟交融的网络空间中,数字化的传播环境加速了口头传统的转型和融合。

04

埃里克·哈夫洛克(Eric A.Havelock)在《柏拉图导论》一书中谈到:“只要口头文化还没有被字母表的视觉力量的延伸压垮,口头传统和书面传统的相互作用便常常会产生丰富的文化成果。口头文化在我们的电子时代复活了,它和尚存的书面传统和视觉形态建立了一种非常多产的关系。这和字母表出现时的情况是类似的。在20世纪,我们正在‘将磁带倒过来放送’。希腊人从口头走向书面,我们从书面走向口头。他们的‘结局’是分类数据的荒漠,我们的‘结局’是新型的听觉咒语的百科全书。”媒介技术的迭代升级使人类的行为方式、思维方式、社会观念,甚至是社会形态都发生了深刻的变革。媒介不仅改变了演述人、文本、受众之间的关系,同时也改变了演述、文本传播和受众的接受方式,形塑出新文学生态与文化样式。这里,我们不妨从以下几个层面加以进一步归总。

其一,以“交互性”为核心的互动叙事。“任何想要理解诗人的人,都必须进入诗人的国度。”歌德如是说。交互叙事的源头即远古时期围火而坐讲故事的传统。“讲故事”源于人类古老的记忆,蕴含着日常生活的“智慧”“经验”和“真理”,贯穿于整个人类的历史。人们的思维方式和情感模式都以讲故事的方式来呈现,演述人把自己所有的想象力、情感都倾注在演述过程中。瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)在《讲故事的人———尼古拉·列斯科夫作品随想录》一文中悲观地认为:“现代社会中,人们对于‘讲故事’的口头传统不再感兴趣,新兴中产阶级热衷的是从文本形式的小说中获得能满足内在需求的文学内容。”故事的终结意味着灵韵(aura)的消失。在笔者看来,史诗演述人的演述具有灵韵,他们在演述过程中的语音、声调、表情、姿态、动作等非语言符号共同构成了史诗的国度,受众的聆听与反馈又反过来推动演述人的即兴创作。演述人与受众之间构成互动叙事,这种独一无二的感受只有在“演述中的创编”这一动态叙事过程中才能体会。演述人与受众之间的实时互动,共同“编织”着文本;当下,“讲故事”的文学传统已弥散到短视频、直播的影音图文的网络空间中,这让文本变得更加开放和多元。所以,脱离语境的演述是缺乏灵韵的,快餐式的阅读与体味史诗有着云泥之遥,无法真正进入“诗人的国度”。

其二,从零度受众到参与式受众的转变。当陶渊明叹息“知音苟不存,已矣何所悲”时,诗人的愿景得以表达:作者渴望通过语言与受众产生共鸣和相互理解。任何一个“文本”都是开放的,因其总是呼唤受众的参与,以实现审美享受和意义传递。对于受众而言,今天的文学不是文字建构出来的封闭的文本,而是真实的、触手可及的开放的文本,除了阅读文本、理解文本以外,去认识文本背后有血有肉的作者,去接受声情并茂的演述要比知道如何创作来得更为重要。“媒介融合意味着一种文化转换”,其对社会文化层面的影响是带来“跨媒介叙事”和受众转化为生产者的“集体智慧”。文字文本的受众是隐形的、沉默的、不发出任何声音的“零度受众”,融媒体文本的受众是互联网上的一个“节点”,每一个节点可以进行网状扩散,在接受的过程中瞬间转化为文学的创作者。在赛博空间中,数字化生存重新定义了歌手和受众之间的关系,作者与受众之间的身份瞬间转化,互为主体。

其三,技术赋权与自由叙事。在人类历史的长河中,文字是神圣的、权威的、少数人拥有的特权。中国古代“仓颉造字”的神话,古人对“字塚”的崇拜和“敬惜字纸”的传统都体现了文字是权力密码的源头。文字造成了社会阶层的分离,在原生口语文化环境中,口语是一种行为方式,不仅传递信息,还用来叙事、祈祷、诅咒,所以,掌握地方性知识的部落酋长、祭司具有至高无上的权威。而在文字时代,“复杂的文字成为特殊阶级的特权,倾向于支持贵族,它有利于知识垄断和等级制度的形成。”文字成为专门化的技术,掌握文字需要长时间的习得,文字的载体也是昂贵的,因而文字成为划分阶层的工具。如果回到文学“兴、观、群、怨”的基本功能来看,文学本身就是生命的音符、灵魂的诉说、情感的表达,因其不仅仅属于作家文人,也属于每一个生命的个体———也就是说,文学既是生活的表述,也是表述的生活。数字化生存是当代人普遍的生存状态,我们活在双重现实里,屏幕不仅是肉身与精神的屏障,也是现实世界和虚拟世界的界限。互联网技术赋予每个人文学书写的权力,人人都可以通过社交媒体轻而易举地找到受众,媒介化生存赋予了他们新的存在方式和存在感。

文学的未来是“文学的死亡与文学性的弥散,即‘文学’的变形,现存意义上的文学形态会发生泛化和收缩”。事实上,媒介融合为全民自由叙事带来新的体验与机遇,通过技术赋权,全民创作与阅读成为可能,并且成为一种文学生活形态,同时也预示着一个新的文学时代的到来,这不仅为当下乃至未来的口头传统研究增添了新的维度,也给民俗学和民间文学的发展带来了多方面的挑战。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《民族文学研究》 2021第5期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛