点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

主编推介

图为作者(左)在山西省临汾市洪洞县

万安镇南沟村进行田野访谈

本期新青年王尧,女,北京人,北京大学中文系博士,中国社会科学院博士后,中国民俗学会理事,中国俗文学学会理事,现就职于中国社会科学院民族文学研究所,主要从事民族文学、民间文学研究。本文认为民间叙事可以分为三个层级,依据这三个层级确立的规则系统可以派生出许多面貌殊异的叙事。明确了文本系统的名-动词性维度和三个层级之后,我们可以从多种路径重审民间叙事。

民间叙事的层级

与名—动词性二维系统

王尧

原文发表于《广西民族大学学报》

2021年第5期

摘 要

作为口头传统的民间叙事,其分析平台由具体到抽象可分为语言层、文学层、逻辑层。各个层级均可呈现为名词性与动词性成分的有机组合,同一则叙事文本在三个层级的呈现形式具有同位关系。这三个层级共同确立了一个限定性的规则系统。依据这些规则,在逻辑层生成的一个陈述句,可以在文学层派生出许多不同的情节;进而,这些情节又能在语言层派生出更多面貌殊异的叙事。明确了文本系统的名-动词性维度和三个层级之后,我们可从动词性、名词性、动词性与名词性双重标准这三种路径重审民间叙事。名词性成分在韵文叙事和散文叙事中呈现出明显的密度差异。

关键词

名词性;动词性;形态学;

口头诗学;故事学

一、背景:

故事形态学和口头诗学

20世纪的民间散体叙事研究以普罗普的《故事形态学》为典范,相关术语包括共时、功能项、角色等;韵文叙事则以口头诗学为代表,术语如程式、典型场景、故事范型、特性修饰语、传统指涉性等。随着20世纪90年代以来由文本到语境的范式转换,当下民间叙事研究的主流倾向有二:

一方面,注重语境对文本的不断重塑。从前以文本为重心、以提炼叙事规律为目标的民间叙事研究,再与特定的语境条件结合,阐释空间将更为宏阔。例如,口头诗学在提取了形式方面的分析单位之后,将文本还原回具体语境中观察每一次演述的变化限度;而母题、类型、功能项等故事学术语,被广泛应用于跨文化比较、民族志、媒介研究等领域,用以解剖人类思维的共通之处。

另一方面是取消文类壁垒。仍以口头诗学为例,该理论早期的关注核心是史诗的构造法则,在其产生之初就得到跨学科、跨门类的应用。当下对史诗的整体研究离不开故事学的关照,理论资源大都来自类型学、结构主义和形态学等。如口头程式理论提出的“故事范型”,如何理解它的基本成分和组合规则,就需要故事学的形态结构分析。

阿兰·邓迪斯指出:“19世纪的民俗学理论基本上持历时性的研究方法,并主要关注于对以往历史的重构;与之相反,20世纪的理论则倾向于共时性的角度且更多地引入了关于民俗的诸功能及形式的考察。俄国形式主义,以及所谓布拉格语言学派,还有关于民俗类型中的基本结构单元的研究,乃至口头程式理论都堪称是这一共同基本倾向的范例。”“口头程式理论与使普罗普声名鹊起的‘形态学’有着某些相同的理念,即一个结构性的空位是可以被某一相关的系列性填充物来填补上的。”这道出了故事形态研究和口头程式理论的共通之处。

超越文类之别、韵散之隔已成民间叙事研究的主流。故事形态学和口头诗学实际都指向整个口头传统的创编、演述、流布的法则问题。本文就以故事形态学的术语体系为中心,以口头诗学为参照系,从构成叙事文本的名词性与动词性成分出发,尝试搭建一个通用的文本分析平台,融贯散体和韵文叙事,重新审视民间叙事的理论体系和概念范畴。

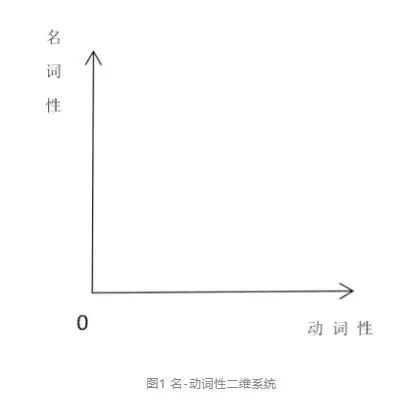

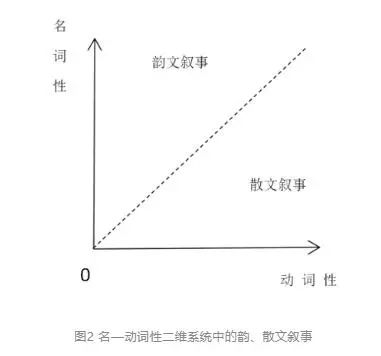

二、名词性与动词性

叙事是一个动态的立体系统,我们可以设立许多观察的维度,比如共时与历时,以及本文将着重阐发的名词性与动词性。名词性和动词性成分的有机组合构成叙事文本的二维系统,这两种维度的坐标轴彼此垂直(图1)。文本之间的关联发生在名词性和动词性两个方面,我们以此为标准整合文本,状如乱麻的材料就可以各归其类,然后研究者再根据目标问题设置分析条件。

以各民族广泛传播的中国四大民间传说之“牛郎织女”叙事为例。在各种资料集中检索牛郎织女传说,“牛郎”“织女”“鹊桥”“七夕”“天仙配”当然是首要的关键词,往往被搜集整理者用作标题。然而,标题中完全不显示相关性的材料,也可能在叙说牛郎织女事:“喜鹊尾巴为什么没毛?”“牛为什么没有上牙?”但这些内容都不是构成牛郎织女传说的主要成分。还有很多材料的情节近似牛郎织女,却未出现上述名词,主人公、故事背景或传说性质也完全相异。如朝鲜族《牧童与仙女》,神奇的助手是小鹿,解释了朝鲜族养鹿的来历。有些材料似是而非,如《哈尼族为什么没有文字》《怒族没有文字的传说》也包含了窥浴、窃衣、成婚、分离等情节,只不过窥浴、窃衣行为双方不是夫妻,而是母子——仙凡婚配所生的小孩去寻母。情节的顺序自然也发生了很大改变。

如果放宽对“牛郎织女”传说的标准,材料的外围边界就会不断拓展,新的问题也随之而来。如果一则文本中与“标准本”相同的情节只有寥寥数语,它还可被视作“牛郎织女”吗?如果只有“窥浴”一项相同呢?若主人公是牛郎织女,情节却完全无关呢?如此一来,几乎每一册民间文学资料集中,都有不少文本包含一两处相关情节,或是模棱两可的人物设置。这还只是“牛郎织女”而已,扩展到四大传说,每一种都包含若干情节单元,假如严格扣紧角色身份,比如“白蛇”,那么,一条白蛇嫁给人类为妻,但是并无白蛇传中的其他经典情节(借伞、盗银、酒变、盗草、镇塔等),是否可称为“白蛇传说”?一条(男)蛇娶了人间女子,又该如何看待?一蛇面对三姐妹呢?若以情节为中心,蛇郎故事后半段常见的姐姐迫害妹妹的三叠式,还经常出现在“灰姑娘”故事里呢!据此,“四大传说”和“两兄弟”“狗耕田”“田螺女”“龙女”“灰姑娘”“蛇郎”“狼外婆”“百鸟衣”等多种叙事均可发生不同程度的勾连,甚至足以绘成十分庞杂的谱系了。况且,以上主题的叙事还有充沛多样的韵文形式呢。

引入名—动词性维度之后,重新审视此类关联性材料,我们可将其大致区别为两种情况。要么是人物相同或相近,都叫作牛郎织女;要么是行动相关,共享一个或多个情节单元。若讨论“窥浴—窃衣—成婚—分离—寻妻—重聚”这一连串情节的稳定性和自由度,就应汇集含有其上全部或部分情节的文本,不管它的主人公姓甚名谁。若是考察负载在“牛郎织女”这组人物之上的是什么动作,这样的人物设置通常用以展现何种故事,就需改换检索条件,纳入所有以“牛郎织女”为主人公的叙事,就连当代新编网络段子也应进入视野。

不仅散文如此,韵文叙事也可以纳入名-动词性维度中考察。以口头诗学的“传统指涉性”(traditional referentiality)为例,“传统指涉性,是说一个特定表达的字面意思与其在特定传统中实际传递的意义之间,对‘他者’而言往往有相当的距离,因其通常用来指涉另外一个意涵,但对于传统中的演述人及其受众而言则彼此心领神会。”在笔者看来,“传统指涉性”的具体表达形式,一类是名词性的,如在南斯拉夫史诗中,短语“黑色布谷鸟”是某个已经失去了丈夫,或者即将失去丈夫的女性。只要冠以这个称呼,歌手就既调用了传统的含义,又强化了人物的整体特征。再如,史诗歌手冉皮勒经常使用一个三行的程式:“无边无际的白色荒原/没有人烟的白色戈壁/漫漫黄沙的沙湾”。它所蕴含的意义通常与下面三个场景中的一个有关:漫长旅程中的歇息地,一个发生战争的场所,或一个让英雄琢磨他下一步该做什么的安静地方。另一类是动词性的,传统指涉性赋予一些动作以特定含义,如“疗救英雄”“狱中哀号”均指引着特定的情节模式、叙事走向。“疗救英雄”从无失败,总能将英雄从濒临死亡的边缘救治过来,并使他立即恢复正常,保证叙事顺利进行。“狱中哀号”预示了英雄一旦从长期囚禁中被释放,就要成功地返回家乡,测试妻子对他的忠诚程度。在路途中他要经历严峻考验;而他的妻子(或未婚妻)则要抵御那些求婚者。歌手一旦开始演唱“狱中哀号”,上述情节就已潜藏在其中了。这种在动作与结果之间的稳固联系反复出现于整个史诗集群,其中隐含的意蕴都比它们的字面含义要复杂得多,歌手以此完成言近旨远的表达。

下面我们将民间叙事的常用术语纳入这一系统的坐标中进行解读。由于这些概念工具分属叙事的不同层级,为表述清晰,有必要先对它们所在的层级进行说明。

三、民间叙事的三个层级

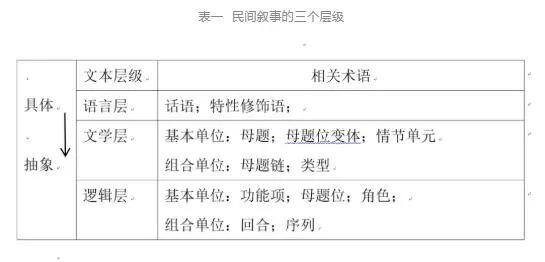

我将叙事作品的分析平台从具体到抽象分为三个层级:语言层、文学层、逻辑层。

语言层指向口头叙事的话语本身,充分体现叙述者和接受者在外部语境中的实际交流过程。文学层并不依赖日常生活世界,而是将语言层的原始素材转换为情节、人物、叙事方式、文类、审美、风格等经验问题。文学层时常呈现为对一则叙事从语言层抽象后的概要,它概括性地陈述题材,阐明所述事件的原因、动机和过程中相互关联的情节,以体现文本的符号和关系等形式上的“文学性”特征。故事学的“母题”“母题链”“情节类型”“情节单元”“母题位变体”等概念均位于这一层级。逻辑层取消了交流、艺术、文类等方面的差异,其目的不在于对单个文本做出解释,而旨在探寻使口头叙事所以然的普遍思维逻辑。该层关注文本的结构要素如何构成有机的系统,即要素组合的逻辑可能。普罗普的“功能项”“回合”与“角色”,邓迪斯的“母题位”等均是基于这一层级的讨论。总之,采用何种概念,就意味着将文本置于何种平台上进行对话。只有进行同等程度抽象的文本,才能开展平行比较、同类归纳。

一则文本从具体到抽象是不间断的动态过程,逻辑层之后仍可以继续抽象下去,三个层级之间也还有许多过渡性的中间地带。在这一持续浓缩的过程中,我选择如上标准提取了三个横截面,将其设置为操作平台。之所以提取此三层级,因其上已有大量的概念汇集、个案累积和思想沉淀,便于展开对话。实际上,三个层级不尽是逐级归并、量的简化等技术处理的结果,还隐含着研究立场和方法论等质的区别,其中涉及的命题已不是本文纯粹的实验式分析法所能容纳的了。研究者当然还可以依据具体的对象和目标,设置其他标准,重新区分层级。

无论在何层级,叙事文本均可析出“名词性”与“动词性”成分的组合,同一则文本在这三个层级上的呈现形式必然具有同位关系,只不过是逐级抽象的。如在中间的文学层简述为“兄弟分家,兄嫂侵占全部家产,弟弟只分得一条狗”,表层的语言可以用大量细节、很长的篇幅铺陈该过程,深层逻辑可凝炼为“主人公面临缺失,得到魔物”。三个层级作为整体,共同确立了一个限定性的规则系统。依据这些规则,在逻辑层生成的一个陈述句,可以在文学层派生出许多不同的情节;进而,这些情节又能在语言层派生出更多风格殊异的叙事。要分析某一成分对叙事的作用,既要观察其能否纵向流入更抽象的层级及其转换形式,也需在各层级内部从要素的相互关系方面考察和把握。

建立了名、动词维度和三个层级之后,我们可以重新阐释故事形态学兼及口头诗学的一些经典概念。

(一)语言层

民间故事的“话语”和史诗的“特性修饰语”均指向文本的语言层。以“特性修饰语”(epithet)为例,这是表示人或事物特征的形容词或短语,它和所修饰的对象均为名词性成分,如“飞毛腿阿喀琉斯”“灰色眼睛的雅典娜”“英名盖世的江格尔汗”“铁臂的萨布尔”。特性修饰语也可以是一组诗句,如江格尔手下“能预测未来九十九年吉凶,追忆过去九十九年祸福”的军师阿拉谭策吉。有时甚至连人名都不必出现,直接用这样的诗行指代,即形容词性质的特性修饰语被用如名词,或者说,它成了名称的一部分。然而,当语言层的文本被抽象后进入文学层,特性修饰语就不再是必备的成分,往往被过滤掉了。

(二)文学层

一个世纪以来,从汤普森在文学层提出母题、类型,到逻辑层的普罗普之功能项、邓迪斯之母题位,故事形态学理论逐渐从具体向抽象发展。汤普森这样描述母题(motif):“绝大多数母题分为三类。其一是一个故事中的角色——众神,或非凡的动物,或巫婆、妖魔、神仙之类的生灵,要么甚至是传统的人物角色,如像受人怜爱的最年幼的孩子,或残忍的后母。第二类母题涉及情节的某种背景——魔术器物,不寻常的习俗,奇特的信仰,如此等等。第三类母题是可以独立存在,因此也可以用于真正的故事类型。显然,为数最多的传统故事类型是由这些单一的母题构成的。”

这些都是在各类叙事文本中高度复现的成分,它们分别承担不同的叙事功能。第一类是人物角色,包括主人公及各种次要人物,是动作的发出者和承受者,本身是静态、名词性的。第二类为背景,也是静态的。汤普森举的几例分属不同情况:魔术器物通常作为对主人公通过考验后的奖赏或神奇助手的道具;对习俗、信仰的解说通常位于文本首尾,将该文本传说化。第三类是可以独立存在、构成故事类型的单一事件,它们能与前两类母题进行组合,构成情节,必然是叙事性的,即动词、动态的。我们可以将第一、二类表述为“名词性母题”,第三类为“动词性母题”。它们都是对大量叙事文本用“重复律”过滤后所得。至于丹·本-阿默思提出以交流中被重复使用的“象征符号”代替“母题”,在语境中辨认故事的基本成分,则是从语言层出发寻找意义单位,而不是在文学层创设分析单位了。母题的阐释力恰恰不在于语言层的文化及意义。无论语境中的“象征符号”(语言层)抑或情节中的“母题”(文学层),都是学者应用于不同层级的概念工具。

刘魁立《民间叙事的生命树》对于叙事的切分也与汤普森一样在文学层进行。当异文之间的差别表现在动词性的情节时,生命树上可以体现;至于异文之间的名词性变化,并不在其考察范围之内。因此,刘魁立使用的“母题”概念主要指向动词性的。

再看汤普森对“类型”的设想。他最倾心关注的实际是前述第三类,即动词性母题。AT分类法根据情节的相似程度排比归纳而成,其所定义的“情节”实为一连串动词的逻辑连缀。“一个完整的故事(类型)怎样由一系列顺序和组合相对固定了的母题来构成……一种类型是一个独立存在的传统故事,可以把它作为完整的叙事作品来讲述,组成它的可以仅仅是一个母题,也可以是多个母题。”

换言之,同一个类型所指向的文本,应具有相同的动词性母题,其排列顺序也是固定的。至于一个类型之下的异文和亚型将在何种程度上发生变化,即归并类型的边界,我们可以设问:假设一个类型由十个动词性母题构成,当其中多少个变化时,我们可以将它认定为异文或亚型?当母题变化达到一定程度时,叙事重心明显转移,如果将它界定为另外一种类型,界限又在哪里?普罗普早就提出类似的问题,他说:

在所有其他成分保持不变的情况下,一个成分的变化提供的是一个新的情节,还是不过是旧情节的一个变体?这显然是个变体。而如果变化的是两个或三个、四个成分呢?或者如果略去或补充一、二、三个成分呢?质的问题就变成了数量的问题。似乎不管我们如何确定“情节”的概念,将情节与变体区分开来都是完全不可能的。在此似乎只有两种观点:或者说每一个变化提供了一个新的情节,或者说所有故事提供的是以不同变体形式存在的一个情节。其实,两种说法表达的是同一个东西:所有神奇故事都应被看作是诸多变体构成的一根链条。

普罗普将所有神奇故事视为一种类型,方法是将其在文学层歧异而逻辑层同一的动词性成分进行归纳,重在强调功能的同一性。他的“功能项”比“情节”更为抽象,因此他实际上并未从文学层就该问题作出针对性的解答。

名词性成分的变化也有各种复杂的情况,有些可以不依赖动词而独立变化,另外一些则往往与动词搭配,整个组合一起转变。名词性成分导致的变异在AT分类法中通常被认为不足以构成新的类型。如前所述,AT分类法的“类型”概念建立在动词性母题所构成的情节基础上,名词被视为动词的依附性、连动性成分。AT“类型”仅是“情节类型”,不能等同于“角色类型”“结构类型”“主题类型”。故,不宜将“AT类型”“情节类型”简称为“类型”。

(三)逻辑层

汤普森将叙事文本看作是一系列依序出现的母题,他去掉某些细节,将文本在文学层中呈现;普罗普的故事形态学则在逻辑层面,将一连串标识了情节进程的动词进一步抽象,在聚合关系上将具有同类功能的动词予以合并,叙事文本被视为一系列功能项的有序组合。逻辑层注重人物行为的逻辑关系,逻辑顺序不同于语言层中故事的自然讲述顺序。

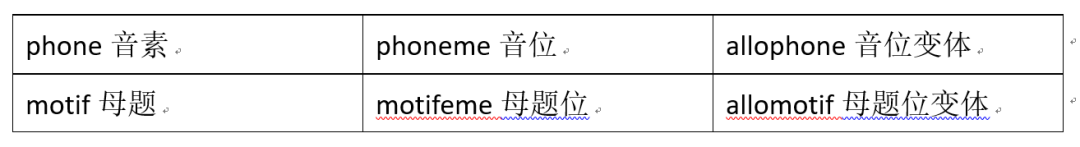

邓迪斯在提炼叙事的深层结构方面,吸收了派克(Kenneth L. Pike)和普罗普的方法,设定以母题位(motifeme)作为表示结构的单位,它等同于普罗普的功能项(function),如此就将“功能项”也纳入“母题”的概念序列了。邓迪斯将常见的印第安故事析为6项母题位的组合(缺乏、缺乏的结束、禁令、违禁、后果、试图逃避后果)。邓迪斯提出的这一组概念,由丁晓辉对应语言学术语翻译如下:

丁晓辉就此组概念的关系论道:

邓迪斯借用派克的motifeme(母题位)代替普罗普的function(功能),表示某个motif(母题)在整个故事结构中具有的功能,以及对应此功能它应该在整个故事序列中所处的位置。……allomotif(母题位变体)指代具有同一功能(motifeme)的所有motif,它们的外在形式(motif)可能大不相同,但本质相同。……一方面,同一motif可以出现在不同位置发挥出不同的功能( motifeme);另一方面,不同的motif也会因为能够放置在同一位置而发挥相同的功能(motifeme)。由于具有同一功能的motif往往不止一个,那么这些同质异形的所有motif就是同一motifeme的allomotif,即motif的变形(变体)。因此,motif、motifeme和allomotif分别代表了民间文学内部结构基本单位的形式、本质与变形(变体)。……具有相同功能(function)的多个motif可归纳为一个motifeme。相应地,一个motifeme中包含的多个motif,是这个motifeme的变体allomotif。

因此,“母题位”(motifeme)指向本文设定的逻辑层;“母题”(motif)和“母题位变体”(allomotif)均位于文学层。

“回合”(move)与“序列”(Sequence)是多个功能项的组合。普罗普在指出神奇故事的31个功能项之后,提出“故事是什么”的问题。他以“回合”作为衡量故事的单位:

从形态学的角度说,任何一个始于加害行为或缺失、经过中间的一些功能项之后终结于婚礼或其他作为结局的功能项的过程,都可以称之为神奇故事。结尾的功能项有时是奖赏、获得所寻之物或者就是消除灾难、从追捕中获救等等。这样的过程我们称之为一个回合。每一次遭受新的加害或损失,每一个新的缺失,都创造出一个新的回合。一个故事里可以有几个回合,因而在分析文本时首先应该确定它是由几个回合构成的。

根据普罗普的看法,故事就是一个及一个以上的回合按不同方式结合的产物。一个回合始于加害或缺失,终于对它们的消除。克洛德·布雷蒙对普罗普的从加害(或缺失)到消除的“回合”进行了简化。在他那里,三个表示事物变化过程的功能项构成“基本序列”(sequenceelementaire),“基本序列”互相结合产生“复合序列”(sequencecomplexe)。构成“基本序列”的单位仍然是普罗普的“功能项”。

无论普罗普的“回合”还是布雷蒙的“序列”,都以功能项为单位,认为一个故事可由多个回合或序列构成。普罗普列举了单一故事中回合的8种基本组合方式,除此8种之外,均为复合故事。布雷蒙举出基本序列构成复合序列的3种常见方式。他们重在展示文本的纵向结构深度和复杂的逻辑可能。在文学层,故事学领域目前尚无与回合或序列对应的概念。

四、名—动词性二维系统

明确了文本系统的名—动词性维度和三个层级之后,我们可从三种路径重新审视民间叙事。

第一种,以动词性成分为标准,对名词性成分无任何限定。动词性成分在不同叙事文本中重复出现、对推动情节起关键性作用,如“射日”“识宝”。程蔷《中国识宝传说研究》以“识宝”这一动词为标准,凡含有这一动作的材料都被纳入,包括西域胡人、回回、江西人、南蛮子、洋人等不同人物作为行为主体,情节亦各不相同。以连续的动词组合为标准,不仅可以在文学层提取“情节类型”,也可在逻辑层归纳“结构类型”。以普罗普提炼的31个功能项为例,若将故事抽象为一系列功能项,功能项及其顺序均相同的故事就共属一个“结构类型”。

第二种与上相反,以名词性成分为中心,不限定动词性成分,可以得到围绕某一人、物、时、地或抽象主旨的全部叙事。它能够不限情节地聚合含有同一名词的全部文本。如顾颉刚的“孟姜女故事研究”系列,凡涉及“孟姜女”的传说、故事、歌谣、说唱材料全都成为他的研究对象,并不要求情节或结构的一致。名词并无直接推进情节的作用,一些重复出现并具有特定意义的名词性成分,如“西湖”“魔戒”“江格尔”之类,其上附着的动作可在一定限度内自由选择,导致含有相同名词的文本可以朝若干不相关的方向延展情节。

施爱东指出:“在中国故事中,著名的故事大多是以主人公的属性和姓名来标识的……而以历史人物或虚拟的历史人物为中心的各类传说,在普罗普的故事形态学中是不合法的。故事形态学不承认‘物’(人物、事物)为中心的传说具有‘类’的特征或‘类’的研究价值。于是,如何对这些具有浓郁中国特色的“物”的故事进行结构分析,就成了中国故事学所面临的一个问题。”如果从名词性的视角看去,恰恰因为传说附着在地方风物或人物这一名词之上,围绕该名词可以有许多不同的叙事,它们以名词为交点,不必非得有动词性成分的重复。

在以动词性为标准的文本体系中,传说与故事均呈现为一连串动词性成分的组合,即便发生人物、历史事件、地方特色等名词性变化,譬如阿凡提变为徐文长,二者仍被视为同一情节或结构类型。而在以名词为中心的文本体系中,这两则就分别属于不同的人物传说。反之,如果名词相同、动词相异,甚至情节全无交集,二者就是由同一名词维系的不同叙事。它们或是围绕同一主题,或是在某种程度上互文,可称为“同名”叙事。当今各地政府为开发旅游新编许多地方传说、导游辞,对某一风物(名词)的解说与当地民间口头流传的说法相距甚远。若以动词为标准,则两种解说未必有关。文本的变异固然有语境的作用,也有文本自身形态的因素。文本在名、动词两个维度上的变化均应被视为异文,一组异文不必有发生学上的联系(同源关系)。

以上两种标准之下的分类结果,内容常有交叉。以牛郎织女传说、董永传说与当代都市题材的网络小说《新牛郎织女》为例,若以“牛郎织女”为取向,那么第一、三种可纳入,而董永传说虽情节近似也不应采纳。若以情节为分类标准,则前两者中的部分文本或属同一类型,《新牛郎织女》则无甚相关。我们既不能用名词性的“牛郎织女”去指称动词性的“窥浴-窃衣-成婚-分离”叙事,亦不能要求“殉情化生”的恋人名字只能是“梁山伯与祝英台”。

由此引出第三种,以动词与名词双重维度进行界定。在《孟姜女故事的稳定性与自由度》一文中,施爱东提出应该定义一个以“物”为中心的故事类名,所以才有“同题故事”。“同题故事”包含两项要求:一是要围绕同一主人公(孟姜女),二是围绕同一标志性事件(含9个节点)。所有具备“为死去的丈夫而哭倒长城”这一“标志性事件”(含9个节点)的孟姜女故事都可以被称为“孟姜女同题故事”。在我看来,这正是以名词(孟姜女)与动词(9个节点)共同作为衡量故事相似度的标准。

我们可以假设一些可能性来推衍“同题故事”的范畴。像施爱东例举的“狼外婆”与“老虎外婆”,在“名”上还是有明显区分的;假如有一则故事,同样包含孟姜女同题故事的9个节点,但是它的主人公名字叫作“孟女”或“姜女”呢?这在少数民族中确实存在!如果说“孟女”“姜女”不过仍是“孟姜女”的变体,那么假如某则“孟女”故事仅包含8个节点,与孟姜女同题故事的节点路线发生偏移呢?再进一步,若又有许许多多的文本,从名称和节点两方面都在发生渐变呢?我们该如何划定对象的边界?换言之,施爱东分析的材料是典型的孟姜女故事,而我例举的情况是“非典型”。从典型向非典型的过渡往往是含混不清的,我们能否找到一种分析工具,对所有文本的衍变作整体性考察?

本文提出的名-动词性二维系统正是基于这一目标的尝试,它与施爱东“同题故事”的关系是:“同题故事”是以“孟姜女名+9个节点”为条件,在名-动词二维坐标的区域内定位所得的集合。标准是研究者根据需要自设的,未必非得像“孟姜女名+9个节点”这样具体,也可以抽象如“异类婚”:人与异类(抽象名词)婚恋(动词)。检索条件越简单、模糊,在坐标系中得到的交点就越多,覆盖的区域也就越宽泛。

此外,名、动词的区隔还有很多功能,比如命名。分类标准亦应体现在命名方式中。按名词归类,就名为“孟姜女型”“牛郎织女型”;按动词分类,则名之以动态词组。因此,情节类型、结构类型的命名只能是动词性的,不宜用名词如“两兄弟型”——“两兄弟”可以生发出许多歧异取向,牛郎织女、狗耕田,抑或《格林童话》里弟弟斩恶龙娶公主、然后兄弟重逢的故事。什么叫“白蛇传”“灰姑娘”“白雪公主”故事?新编网络段子里有很多令人瞠目的离奇情节,但那只是共享同一个主人公。假使几则文本共享某些情节,即便名字有孟姜女、江女与葫芦姑娘的分歧,在动词性视角下依然可以将其认作同一类文本。为避免指代矛盾,较为精准的用法是以“牛郎织女型”指代以此为主人公的任意情节的文本,以动词的连缀表示含有此类情节的、施加于任意名称的主人公之叙事。所以,“牛郎织女”“蛇郎”“七夕”等标示主题或主人公的名词性成分,虽常被用于对自然文本的“经验命名”,却不宜用作“理论命名”。讲述人、记录者或出版方对民间叙事的命名,指代的均是“这一则”自然文本,故个别经典作品、代表性篇目的标题不宜用于指称相关的类型。否则,类型划分将无法排除经典文本的干扰,可能导致标准的错乱混淆。为语义完整而必须出现的附着成分(如“窃衣”的“衣”),应默认它的可变性。

在三个文本层级中,名词性成分也从表示特定人、物的具体名词,逐级凝练为抽象名词。从“放羊娃与龙女”到“凡人男子与动物女性”,再到“人与异类”,限定条件放宽,指涉的范围逐渐扩大;同时,人、物的性格和属性也在空洞化,隐藏在背后的族群、信仰、历史、现实等背景渐趋消泯。仍以普罗普为例,他在逻辑层提取的名词性成分主要是七个角色:加害者(对头)、赠与者(提供者)、相助者、要找的人物(公主)、派遣者、主人公、假冒主人公。角色不同于人物,它一定与功能有关。有些人物在故事结构中没有功能作用,就不能充当角色,在此意义上的人物仅位于文学层、语言层。角色具有结构关系性质,位于逻辑层,而人物的性格在逻辑层已经被剥离了。每个角色其实就是相应功能项的动作发出者:派遣、帮助、加害、赠与……所以,叙事文本的层级越抽象,其中的名词性成分就越稀薄(趋近于0),该层级的叙事表达就越接近纯粹的动词组合(横轴)。

五、名-动词的扩展义

与韵文叙事

如果将名词与动词进一步拓展为以名词性成分为主的静态描述,和以动词性成分为主的动态进程,那么这两类单位还将有助于辨识叙事的文类和风格。

上文主要基于名、动词的基本义。以此为中心将语义向外推衍,在扩展义上,名、动词不只是根据词类属性进行绝对划分的结果,还能够依据主体叙事的行动进程来判断。动词性成分可以被提取为一连串的主体情节,它们动态地衔接、行进。名词性成分则指向那些与意义有关、偏于静态性的内容,其中也可能含有动词,但这些动词并不能推动该文本的主体叙事进程,因此应被视为名词性成分。比如叙事诗中有大量对景物、服饰、人物的描写,此时,主体叙事几乎停滞,这些描写语言尽管也含有具体的动词,但是主要起静态性、修饰性、名词性作用;再如传说结尾常见的“妻子伤心欲绝,变成了望夫石”,虽然也是含有动词谓语的表述,可是相对于主体叙事的情节而言,它明显呈现为以“名”(望夫石)为中心的概述性、交代性的静态背景,因此是名词性的。

扩展义关涉叙事文体的韵散之别。有些口头传统动词性强,如民间故事;有些则名词性强,如抒情歌谣。对比那些讲述了同一主题的史诗和神话,或关于同一地方人物的叙事诗和传说,在散体叙事中,无论言者还是听者,都对情节推进(动词性)有更多关切。散体叙事中名词性成分的密度较低,能够保障叙事时间的连续性。相反,名词性成分在韵文叙事中常有密集分布。韵文叙事往往比散体叙事具有更多静态描述的、修饰性的内容,这些名词性成分延宕叙事,暂时中止了情节进程,有助于人物性格、情感、氛围、风格等方面的具体展现。除了前文提到的特性修饰语,乌·纳钦总结的史诗的“程式意象”也是常见的名词性成分。“程式意象”指的是“程式诗句中聚合传统性美学表象和意义的字或词”,在一次演唱中,某些场景可能极为简洁,而在另一次演唱中,歌手又会竭尽所能、事无巨细地描述同一场景。后一种情况中往往增加了大量程式意象的诗句。如格斯尔史诗“英雄披甲戴盔”的典型场景中,格斯尔可汗披甲戴盔,整装待发,此时的描述从内甲到外甲,从外甲到腰带,从靴子到金银战甲,从胸镜到头盔,从蟒袍到锦旗,从箭筒到神剑……史诗歌手在脑海中储备了大量关于服饰、铠甲、武器等意象的程式诗句,并能够娴熟运用,这些名词性的民族传统审美意象构成了该场景的基本内容。

基于名—动词性成分在叙事文本中的密度差异,韵、散文叙事的相对关系示如下图:

六、结语

符号的组合与聚合是叙事语言的两种根本关系,我们可以设置一些观察维度,比如名词与动词,或共时与历时,对各项基本符号按照相应的规则进行重组。

名-动词性成分的密度问题可上溯到中国文学的抒情与叙事传统。无论韵文还是散体,叙事的节奏、速度、审美风格,均与名—动词性成分的密度直接相关。以史诗为例,名—动词性成分共同构造了史诗语域(register),建构了史诗特有的意义空间,可以作为切入史诗研究的一条路径。以往对韵文叙事的研究多认为其风格受到演唱者、语言、民族、听众、现场其他语境要素等诸多因子的综合影响,我们也可以通过名-动词性维度和三个叙事层级对其进行形态分析,在文本内部追踪其风格的来源。

故事学的名-动词性维度已如前述。名-动词性成分作为特定的表达形式,本身即可被视为文本的形态特征。至于前文尚未述及的共时与历时,无论普罗普的《故事形态学》,还是刘魁立、施爱东、漆凌云等国内学者的系列研究,都在严格限制材料边界的前提下,排除时间、地域、民族、人群等外部因素的干扰,将所有材料视为均质,从而开展纯粹形式的、共时态的内部研究。然而形态学并不必然等同于共时研究。共时只是形态研究常设的条件之一,并非不可改变;条件都是由研究者根据目标问题自行设置的。我们也可仿效之,比如取消共时-历时,代之以名-动词性维度,只要这些条件辐射到所有文本,能够保障材料在相应方面的均质性。我理解的形态学,可以包含所有对材料设置统一条件的纯粹形式研究,包括共时、共地、共民族,或同名、同主题、同情节、同结构等等,最终可以由形式特征指向对意义的表达。

(注释及参考文献见原文)

文章来源:《广西民族大学学报》2021年第5期

图片来源:原文&网络

拓展阅读

225.新青年|朱鹏:大禹传说作为中华正统观念中原叙事的意义——以登封大禹、启母与少姨的传说与信仰为中心

223.新青年|刘思诚:《内蒙古民间文艺搜集整理史研究(1947-1966)》

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛