|

一、20世纪初乡村建设实践的得与失

乡村建设又可称为“村治”或“乡治”。自20世纪20年代始,中国知识分子就开始关注农村问题,许多知识分子都认为中国乡村面临深重危机,存在“愚、穷、弱、私”的问题。继而,他们积极参与到乡村建设的研究与实践中,致力于治理乡村的顽疾,乡村建设一时成为颇有声势的社会改良运动,在理论和实践层面对中国农村的社会问题的提出、研究和解决都产生了重大而深远的积极影响。尤其是晏阳初和梁漱溟的乡村建设的实践,至今仍被认为对新乡村建设有着重要的启示意义。

当然,对于晏阳初和梁漱溟的乡村建设的实践,从一开始就存在着不同的看法,也引发了不同的思考。

晏阳初在河北定县领导的中华平民教育促进会致力于农村的扫盲,试图通过提高农村的识字率治“愚”,提高的农民素质,从而实现对乡村逐步、系统的改革。当时,费孝通对“文字下乡”治“愚”持有怀疑态度,认为不识字是中国面对面乡土社会的特质,文字下行在乡土社会中难以推行的原因在于乡土社会中人和人并不生活在空间和时间阻隔的情境里,文字对于这样的社会是不需要的。他说:“倡导文字下乡的人,必须先考虑到文字和语言的基础,否则开几个乡村学校和使乡下人多识几个字,也许并不能使乡下人‘聪明’起来。”费孝通是把中国农民放在所处的文化上下文里来看待农民的所谓“愚”,并不赞同脱离乡村的文化逻辑来给农民开药方。目前,对于“晏阳初模式”依然有不同的看法。赵旭东认为“晏阳初模式”是把愚、穷、弱、私界定成为一种‘话语’,在影响着没有去过乡村、对乡村人的生活并不了解的城市人的思维;他们大多都会相信这样的界定,进而会支持对于乡村以及农民的进一步改造。即便是今天,延续这类思考的知识分子还是大有人在。他反对知识分子借着优越于社会中其他人群的目光和发表言论的特权,以诊治社会疾病的社会医生的身份来开改革乡村社会的药方。

同样,梁漱溟等人的山东邹平乡村建设的理论与实践影响虽然很大,但也困难重重。梁漱溟认为乡村建设的起因是传统乡村破败—小农经济的瓦解和乡村文化的衰落,想通过一系列的社会改良措施,包括救济乡村、创造新文化等乡村建设实践,来达到建设一个新农村的目的。但是,在实践过程中,大部分农民对基于中国的精英伦理观念进行的乡村建设反应冷淡,梁漱溟也不得不感叹,乡村建设的最大难处是“乡村不动”。问题在哪里呢?贾可卿在《梁漱溟乡村建设实践的文化分析》中指出了几个原因,其中之一是:“梁漱溟夸大了文化在社会改造中的作用,认为通过教育可以化解农村经济、政治等方面的斗争,这只是他理想化的主观愿望。事实表明,如果不改变关键性的土地所有关系,就不能真正代表农民的利益,也就得不到广大农民的支持。”

任何理论与实践都有其产生的历史背景。以晏阳初和梁漱溟为代表的乡村建设理论与实践是基于20世纪20~30年代现代化对传统农村的破坏和压榨,两者的理论与实践虽然有区别,但最终目标是相同的,即通过一系列经济救济、文化建设和组织完善的社会改良措施,防止农村问题进一步恶化,安定农村,避免社会动荡。他们的出发点在今天看来无疑是正确的,其贡献也是值得称道的。如今,中国激进的现代化已经持续近80年,但农村仍存在严重的农民失地、资金流失、青壮年离乡等衰败问题。

本文调查研究云南民国时期20世纪30~40年代间盐村对民间公共资源的利用,认为中国传统的乡村社会中,曾经存在着几百年历史形成的、符合乡村逻辑的对公共资源的设置、使用和调整的制度和习俗,包括了盐村的“公德”“公有资源”“二次分配”“公共选举”“公共教育的投资”,被当地人称为“公甲”平衡制度。这种在乡村中滋养了上百年的“公甲”平衡制度,即传统公平思想形成的公共资源利用,反映了中国传统的农民的逻辑,这种逻辑与同时代的乡村建设工作者对中国农村的诊断即“愚”和“私”并不一致。当时乡村建设工作者包括大多数知识分子,对中国问题的判断基于两点:一是立论以西方社会作为参照系—他们所提倡的“公”是以西方社会的“公民”意识为蓝本,就是梁启超首次提出的“公德”与“私德”划分的涵义,即公德是超越传统小社会的、有国民意识的公德。二是立论以现代化为唯一正确的方向—认为中国几千年的传统是现代化的绊脚石,农村是中国传统的大本营,农村的“顽疾”具有典型意义,对农村进行救治,中国才会有现代化的希望。在这两个前提下,形成了有影响力的批判传统、呼唤现代化的思潮,在当时很少有学者从保守的角度,来调查农村传统的公德、公共领域和公共资源的利用,并给予正面的评价。

通过对民国时期云南盐村的调查发现,中国至少在民国时期以前就有悠久的、符合中国乡村实际和乡下人逻辑的民间组织和一系列在实践中形成的民间制度和习俗。这些民间制度和习俗曾经在农村发挥着倡导社会公德的重要功能,包括维护社会公平、进行社会救济和实现乡村教育。这些由社会草根的力量自发产生的基层组织和民间习俗促进了社会的良性运行,反映出与20世纪20年代乡村建设工作者看到的农村所不同的方面。能从另一方面补充完善乡村建设的理论与实践的不足,反思乡村建设的得失,对今天的新乡村建设具有一定的参考价值。

二、民间公有观念与公共卤权的设置

20世纪20~30年代,乡村建设工作者提出的乡村问题之一,即“私”的问题,引发了中国知识分子的思考,并获得重要的成果。例如,费孝通从“私”与“己”的论述,形成了著名的“差序格局”理论:“所谓‘私’的问题却是个群己,人我的界限怎样划法的问题。我们传统的划法,显然是和西洋的划法不同……我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。”这段著名论述强调了由“己”推演的血缘关系之重要性,公私、群己关系的相对性以及自我中心的伦理价值观。费孝通的“差序格局”理论被认为“是为数极少的超越了政治经济体制而从本土社会文化角度解释中国社会结构的理论概念之一”。然而,费孝通在《云南三村·禄村农田》中,也发现并描述过一个与“私”同时并存的关于“公”的重要问题:他发现在云南禄村农田有高达27%的“公田”,他把“公田”的拥有者称为“团体地主”,这些团体包括了宗族、寺庙等。他的结论是“团体地主”明显地消减了农村的阶级剥削。

在云南盐村的实际调查中,也发现了与费孝通“公田”相似的“公甲卤”。公共卤权的存在,在很大的程度上也具有维护社会公平、调节盐村贫富差距的作用,说明云南民间有悠久的公有观念与设置地方公共资源促进本地公益事业的传统。

(一)云南师井的公共卤权

师井不是晚近开凿的盐井,而是一个古老的盐井。明代《景泰云南图经志书》有在师井设盐课司的记载。《康熙云龙州志》还记载了师井不同井口,从井口的名称可看出至少在康熙年间,师井就专门设置了与云南“公田”类似的公共资源,反映了民间的公有观念,“师井:在石门正北,相距百里,产六井,俱出村下。沿溪一带,一名正井,深七丈,方圆二丈余,日获卤十五背。一名樽节井,距正井三十步,日获卤十五背。一名公卤井,在正井之东,相距一里,日产卤三背。一名公费井,在正井西里许,日产卤三背。一名香火井,距正井六十步,日获卤二背。一名小井,距正井百步,日获卤二背。其香火、小井近溪,夏秋常为溪水冲没。一日之卤十五户按数均分。”师井的六个盐井是按功用来取名的,可以看出盐井的用途。井之一名正井,正井是上缴政府正额盐税的;井之二名樽节井,是用于盐村的节日庆典;井之三名公卤井,设置为公共卤权,用于盐村的公共事务;井之四名公费井,公费与公卤不同,据云南盐业文献记载,公费常常指灶户上缴给盐务机构的费用。井之五名香火井,与庙产相仿,用于民间宗教信仰活动。井之六名小井,小井是补正井盐税之不足的。从《康熙云龙州志》对师井的记载来看,公共卤权与私人卤权是同时出现的,两者都是伴随着卤水的发现和盐井的开凿而发生的。公卤之所以在盐井取名时就能占一定的分量,直接反映了当地人认为盐井在某种程度上是村人共用的。灶户投资很重要,会根据出资的多少占有一定的卤权。但是在盐井的份额中设置公卤,一方面反映灶户和盐务机构承认盐井的存在与村落全体人民的贡献有关,另一方面也反映了公共卤权对盐村的必要性。公卤的起源不是后世才有的,是盐井开掘成功时,就已经通过命名把公卤的部分体现出来,并以名称确定其性质的。

(二)云南盐源井的公共卤权

范成刚在《盐源盐业灶户兴废史实》一文中反映了盐源井也存在着公共卤权。“民国十八年,云南军阀故若玉率军来盐源,为了筹集军饷,提收四大庙业即建在盐井的四川庙、江西庙、陕西庙、湖广庙的班水业权,卖给润井绅商‘天增公’,从此,班井卤权商贾参入管理。班井订业权为六十六条半,其半条为龙王水神供用。”这说明盐源井一直存在着庙卤,这些庙卤和师井的“香火井”“樽节井”是相似的,都是既不属于朝廷,又不属于私人,而是属于盐村的公共卤权。公共财产容易被剥夺,盐源的公共卤权主要是庙卤的形式,数量相当多,被军阀没收,卖给商人筹集军饷。被商人买后进行经营,仍然保留“其半条为龙王水神供用”,也就是说,仍然保留极少的部分支付寺庙的各种费用支出。这说明在云南盐村的公共卤权是普遍存在的,它是云南盐区的一种文化传统,反映了云南盐区的一种公有观念。

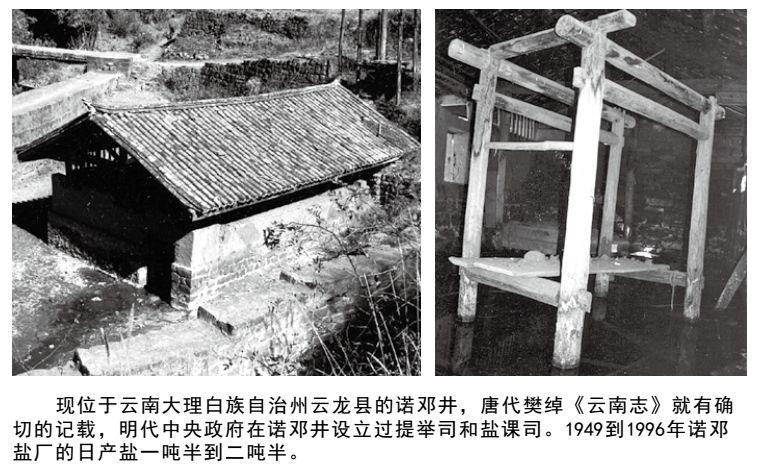

(三)云南诺邓井的公共卤权

据在诺邓井的田野调查,民国时期诺邓井存在被当地人称为“公甲卤”的公共卤权。对于公甲卤的来源,黄金鼎老人说:“公甲卤的来源已经说不清楚了,可能还是一个来源于捐,捐以后就变成公的了。或者是从私卤中抽出一部分来做为公的。”一般认为公甲卤不会多,可能只有一、两角(就一个月煮一、两天)。黄金品老人说:“公甲卤有专人来管,先后有四、五个灶长,都是管井务的人,当地有名望的人。租公卤就要通过灶长分配,才会租给了煮。”公共卤权的作用很大,主要是用于当地的文化公益事业。还有一个习俗是每个月的初一和十五都要给村里的荒户(即没有卤水的农户)发两次卤水,每家一小桶,拎回去煮成盐。所以诺邓无论贫与富都不缺盐,也无需出钱买盐。

以上三个云南盐村公共卤权设置的例子,说明中国社会具有民间自发的悠久的公共资源的利用的传统和习俗,用于满足井地全体人民对于宗教、文化、教育、安全、对外交往等需求,具有重要的社会功能。1954年前后,云南盐村的卤权(包括私卤和公卤)在国有化的过程中被收归国有,村民对民间公共资源的传统利用格局被完全破坏。

三、公共卤权的传统利用及其启示

乡村工作者认为“以组织去私”是治“私”的办法,但是他们所说的组织大概并不包括传承了几千年的村落组织。云南民国时期的盐村,民间组织一直都发挥着积极而重要的作用。众所周知,历代的“盐榷”都属于官营之垄断事业,以资源垄断和行政垄断为主,其中资源垄断表现为朝廷禁止地方和私人擅自对盐业资源进行开发和利用。按垄断的逻辑来说,“民间”应该是与“盐榷”毫无关系的。但是,云南的田野资料却表明,在清末和民国时期,盐村的民间组织非常活跃,灶户组织(被一些学者认为是官方组织)具有很大的自主权力和民间色彩。中央政府在一定程度上是默许地方上拥有私卤和公卤的(非官方团体的卤权)。因此,云南的卤权也像土地所有权一样分为“私”与“公”两个部分,这两部分个人和团体有很大的处置权。

云南盐村的公共卤权长期存在,并形成了三种类型,分别具有不同的功能。一是灶户组织的公共活动基金—如诺邓井的公甲卤,主要是为灶户办公益事业,如修桥补路、修寺庙、办龙王会、救灾、葬无主死亡的人。二是村落庙宇的文化活动基金—如诺邓井、师井和盐源井的庙卤,是维持寺庙的香火、信仰和文化活动的重要经济来源;对庙卤这一公共资源的利用形成了特有的信仰活动仪式,使各种庙会、节庆得以生机勃勃的开展。三是村落办学的教育基金,被当地人称为“学水”—在盐源井灶户按一定比例缴纳给学校缴纳卤水,达到了64担左右。诺邓井的公共卤权于1912年发生重要的变动,全部庙卤和部分“公甲卤”被用于办新式学堂,即第一、二类公共卤权转化“学水”—学校办学基金。新式学堂的创办使女孩子和贫穷的男孩子有了受教育的机会,客观上促进了盐村的教育发展和男女两性的平等。

云南民间盐村对公共卤权的利用,形成了以下几种现象,对今天的新乡村建设仍有启示作用。

(一)公共资源的设置实现了民间基层的公共选举

在诺邓井,灶户组织的灶长是“公推”,至少在清末,民间的基层公共选举就已经实施了。灶长的主要工作不是管灶户“私卤”的生产,而是管井上的公共事务,包括公共卤权的出租、经营和使用;在灶户和国家盐务机构之间上下协调,处理盐村的基础建设,救灾济贫等工作。灶长要按期轮换,到时下台,新灶长又“公推”上任。拿国家薪水的“督卤员”(分配卤水的人员)也是由灶户“公推”出来的,入职首要的要求是具有公正的品格,但不需要经常轮换。督卤员的女儿说:“我爸爸管卤水40年。他又公道,又熟悉情况,都舍不得放他。他就是大公无私,穷也是人,富也是人,都一样看待,卤水分得公公平平的,不会哪个给多,哪个给少的。他说‘穷人富人都一样,桌子抹得一样平’”。盐村对公正精神的倡导源于卤水的分配,只有卤水分配公平了,人与人之间的关系才可能正常。

(二)民间公共资源的设置促进了二次分配和教育投入

在云南盐区的灶户是指有卤权的人家,持有卤权的份额越多,在村落中的社会经济地位越高,是盐村的主体阶层。尤其是大灶户,是盐村的资本家。盐区也有所谓的“荒户”,是指没有卤权的人户。从地方用语对灶户和荒户的划分中可以看出,人们所处的阶层与卤权的占有构成明显的关系,卤权的多少形成了社会阶层的高低和贫富不均的情况。

然而,公共卤权的习俗促进了盐区的二次分配——一是济贫,例如有的盐区每月给没有卤水的荒户发放卤水,荒户不用买盐;二是教育投资,如盐源井灶户是根据拥有卤水的多少,按一定比例缴纳给学校卤水,让盐村的子弟(包括贫寒人家的子弟)读书受教育。诺邓井把所有的公共卤权(包括灶户公积金,庙卤)投入办学。学校有一段时间还给最优秀的学生发奖学金,奖学金是按照卤权份额的多少,从灶户的私卤中来抽出来的,用于奖励前三名优秀生。把少量私卤变为公卤,通过二次分配来用于投资教育。

(三)捐—民间公共资源的设置与“公德”培养

云南盐村的公共卤权的设置有非常悠久的历史,主要是通过私人的捐赠来实现,由灶户把私卤捐给寺庙或学校,使私卤变为公卤。在诺邓井的调查发现,村民对公共事业的捐赠形式是多种多样的。第一种是把若干卤权捐给寺庙,由寺庙去管理;第二种是把卤权捐给寺庙,但是自己仍然生产所捐赠的卤水,相当于捐赠人按期缴租金给寺庙;第三种是只捐一角水(卤水的单位)一年或一月的所得,把所得的盐或钱捐给寺庙。例如,有一种文庙卤,是考取功名后捐赠的,捐赠本月煮的一桶卤的租金作为功德。通过各个时代的积累,使寺庙也有了一些卤权,形成了一大笔民间的公共卤权和资金。1922年,寺庙把它拥有的卤权全部捐赠给学校,办了新式学堂。可以看出,云南盐村人民有捐赠卤权用于公益事业的传统。这种传统教育和培养人们的公德心,使每一个人在某个特定的机会都有可能或多或少以不同方式进行捐赠,使这笔公共文化基金慢慢积累起来。

南斗会是诺邓村具有传承性的民间信仰活动。当地有“南斗主生,北斗管死”的观念,主要是老人拜南斗求寿祈福的活动。

以上三个方面说明,云南盐村的公甲平衡惯制传承久远,它体现着资源公有的观念,倡导了一种社会公正的思想。各井的公共卤权发挥了投资教育、济贫扶困、发展社区的文化事业等重要功能,缓解了盐区贫富之间的差异和矛盾。反映了盐村寻求村落中的人与人之间的公平关系,整合了井地的内部关系,促进人们之间的正常交往,使井地具有感召力和凝聚力。可以说,公共卤权在盐村起着一种保障、调节、平衡的作用,是民间自发的、主动的维护村落整体利益的一种善果,代表着盐区集体的公共利益。

四、余论

1949年后,政府迅速根治中国的“私”。在农村,把农民的私有土地(包括社区的公地)收归国有,并进行了50多年的社会主义思想教育。在云南盐村,1950年前后,公共卤权首先被收归国有,并入当地人称的“公灶”(叫国灶其实更确切),接着灶户的私卤被没收,改建盐厂。打破了上千年上下阶层通过不断磨合形成的传统,即国家、社区和私人对盐业资源占有的格局。云南盐村灶户的私卤和盐村的公共卤权都在乡村的建设发展中有着不同的功能。私卤是灶户的私人财产和家庭生产资料,主要功能是满足家庭和个人的生存和发展的需要,代表着家庭和个人的利益;公共卤权是从事盐村公共事业的基金,用于村落基本设施建设、济贫、投资教育,对于整个村落的发展起着一种保障、调节、平衡的作用,代表着集体的利益。当公田和公甲卤,包括家族的、寺庙、民间组织的公共资源和财产都被国有化,国家就剥夺了社区用于公共事业的基金和物质基础。

从云南盐村的情况来看,1954年后所有依赖公共卤权来实现的公共福利、公共文化活动和民间对教育的投资都没有了。例如诺邓井不再有钱修桥补路,没理由让国家盐场发卤水给村民,盐村人民吃盐也要自已买了。由于公共卤权的消失,学校卤也被没收,教育投资少了,好老师离开了诺邓村。村落文化由于缺乏物质基础的支持,盐村民间组织的公共活动没有了,悠久的公共领域的传统失落了,又受到了主流意识形态的打压—破四旧,寺庙的信仰活动完全停止。1949年后,中国盐业才真正成为了彻底的国家垄断行业,私盐在很长时间里绝迹。国有化的问题是:盐村(包括农村)的公共领域的事业国家能全部包下来吗?地方官员能代表当地人民吗?国有化使盐村(农村)的福利增加了吗?

20世纪80年代,国家在农村实行“包产责任制”,把农田的使用权还给了农民,实际上是一个表面“私有化”的过程。但是,农村的公田,包括族田、庙田却没有了。也就是说农村社区的公共资源配置是缺失的,这个“私有化”比20年代乡村建设工作者看到的中国农村的“私”更加厉害。这种情况不包括盐村,盐村的卤权现在仍然是属于国家,实行国家专卖制度。

1949年后,无论是极端的国有化时期,还是表面上的“私有化”时期(包产责任制),农村的大宗公共资源配置—农村的公共农田(或盐村的公共卤权)都是缺失的。在这种情况下,农村人的公德要如何体现和提高?国有化使所有利益都归国家所有了,农民如何感受国家的公民身份?表面的“私有化”(包产责任制)时期,农民是一盘散沙,公共事业只能依赖国家,而国家又不能满足农村的一些基本的公共事业需求。农民又如何感受国家的公民身份?

对于农村的资源配置,学者们提出的诸如“鼓励社会民众公平、公正地参与公共资源配置全过程,逐步建立和完善公共资源配置制度”的建议是对的,民众应该参与公共资源的配置。但是,我们应该知道,在一些传统村落中,曾经有过或大或小、或强或弱、真正是由民间自发产生、实践了上百年的民间组织及其制度,它倡导含有伦理道德意味的社会公德,在某个特定的区域维护社会公平、进行社会救济和实现乡村教育;而这些主张常常是用农民的逻辑,通过民俗表达和实施的;它是非正式的、有地方性的和有局限性的。也许20世纪20~30年代的乡村工作者可能认为还是不够“公”,因为他们是以西方的社会制度为参照来考虑的。当我们乡村的公有传统被破坏,且破旧未能立新之时,是否应该回望我们失去的传统,看看那些曾发挥过重要功能的草根组织及其习俗惯制,是如何倡导社会公德、协调不同阶层的关系、缓和社会矛盾、避免阶级冲突的?从这些优良传统中能否发现对今天乡村建设有用的东西?中国悠久的公共资源的传统设置和利用是否值得我们借鉴?

注:本文刊载于《社会治理》2015年第4期,注释从略,详见原刊

文章来源:中国民俗学网

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛