作者简介

鞠熙,女,北京师范大学社会学院副教授,研究方向为宗教民俗学、城市民俗学。承担国家社科基金”北京城市空间与民间信仰“、北京市社科基金”北京传统文化与村落社会治理“等项目,在《世界宗教研究》、《民俗研究》等学术期刊上发表学术论文三十余篇,出版专著《数字碑刻民俗志》、合著《北京内城寺庙碑刻志》前四卷、译著《首饰的秘密》等。

摘要

本文以19世纪以后北京市东城区国子监街中的市民组织火神庙商会为研究个案,发现传统北京的社会组织有三大特点:第一,商人在基层社会治理中扮演核心角色;第二,商会不仅是地缘性组织,还首先是商品市场中的经济合作组织,商人与市民是主体;第三,火神庙商会在传统城市社会中既是基层治理的主体,也是经济合作与互助的联盟,以这一组织为纽带,在街区居民之间形成中产阶层联盟,降低了经济风险,有效增强了中下层市民应对社会动荡的能力。

关键词

社会组织 火神庙商会 传统治理结构

中国传统城市中的街区是如何组织起来的?政治史与制度史学者偏重城市保甲制度的研究,而民俗学与人类学者则普遍相信,宗教在组织城市街区中发挥了核心作用。1925年,北京大学研究所国学门的顾颉刚等五人对妙峰山庙会进行实地考察后认为,香会即是从前的“社”会,是古代社祭的变形,本质上是地域性的公众组织。施舟人(Kristofer M. Schipper)提出,在北京城市中,祭拜团体与街区叠合,存在着某种“居住的市民性”(citoyenneté de résidence), 即经由共同居住而形成街区组织,通过共同祭祀来完成自治,并以此为基础组织经济关系、血缘关系、同乡关系等其它人际关系。但也有学者认为,中国传统城市中不存在市民自治组织,只有“农耕者的都市聚落”(Ackerbürgerstä Fdte)。北京历史上各种“会”的情况复杂,是否存在严格意义上的“社区组织”存在争议。例如美国学者韩书瑞认为,虽然香会成员受到原有社会关系(主要是居住和职务关系)的制约,但居住关系并不是唯一的基础关系,“严格说来这些群体不能算作明确的宗教共同体,它们与P. Steven Sangren所说的20世纪初台湾的‘社团’组织更为相像:即为了一年一度的庆典活动松散集结起来的城乡群体”。通过对北京内城金石碑刻的考察,她进一步提出,香会只是一种寺庙捐赠的共同体,没有材料说明这些共同体存在明确的空间边界,也不能证明它们中有街坊公会性质的祭祀组织。赵世瑜认为,东岳庙的香会具有街区性,但并不具有“街坊会社”的性质,也不同于施舟人所设想的模式。本文作者通过对北京寺庙碑刻的长期研究后发现,自18世纪以后,北京内城大量出现基层市民的祭祀组织,其成员相对固定,祭祀活动具有长期性。其中相当一部分的祭祀组织,其成员来自同一街区,共同祭祀的行为实际也是在协调街区关系,不能称之为由于庆典而组成的临时团体,而的确具有街区组织的性质。但这些街区组织是否存在明确的空间边界?其社会功能如何?它们由哪些民众组成?在社会治理中扮演何种角色?

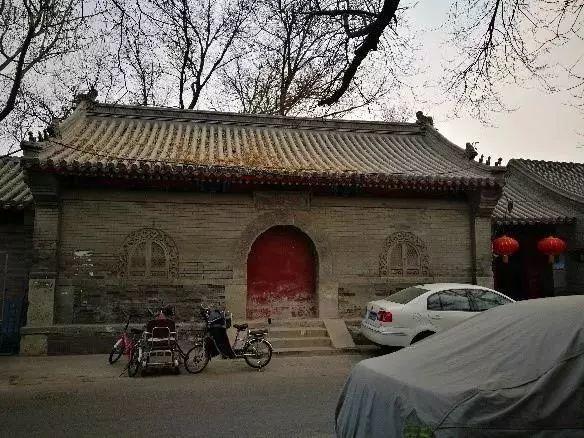

图1(摄于2017年3月)

为了回答上述问题,笔者重点考察了19世纪以后北京市东城区国子监街中的市民组织——火神庙商会。通过碑文、档案与实地调查的相互参照,本文发现,该商会是以国子监街丧葬行业商户为首组成的街区组织,有比较固定的空间边界与内部认同关系,通过寺庙祭祀协调街区合作,实现基层自我治理。城市商人以经济活动为基础,以民俗活动为表象,通过等级明确但又分工合作的街区组织来协调社会关系,以此为基础形成的城市社会结构,兼具网络结构和内部认同两种性质,它以长期居住为基础,但也以市场关系、阶层关系和民俗认同为连结纽带,具有较高的稳定性,能抵御一定程度的社会动荡和外界冲击。直到1950年代末社会主义改造同时摧毁了居住关系、市场关系、阶层关系和民俗认同关系后,这种社会结构才最终退出历史舞台。从这一个案中,我们发现,传统北京的街区组织有三大特点:

第一,商人在基层社会治理中扮演核心角色。传统北京以胡同为基本空间单位,但“麻雀虽小、五脏俱全”,胡同不仅是居住空间,同时也是宗教空间、商业空间与行政空间。与纯粹的居民或通勤职员相比,胡同是街区商人的工作地、居住地与主要社会交往空间,他们因此成为街区组织的中坚力量。

第二,由于商人在街区组织中的重要地位,“火神庙商会”这类街区组织不仅是地缘性组织,它还是商品市场中的经济合作组织。在较小范围的地理空间内,不同行业间结盟,上下阶层间结盟,内部彼此认同、共享市场、经济互助,对外以整体面貌出现,以应对激烈的市场竞争。寺庙祭祀是实现内部凝聚力的重要手段,但神职人员处于相对边缘的地位,商人与市民才是祭祀活动的主体。

第三,以“火神庙商会”为代表的街区组织,在传统城市社会中既是街区治理的主体,也是经济合作与互助的联盟,以这一组织为纽带,街区居民之间,形成了中产阶层联盟,降低了经济风险,有效增强了中下层市民应对社会动荡的能力。中国传统城市长期的稳定性就根源于此。但是,随着社会主义改造的完成,城市经济合作共同体赖以生存的自由经济基础,和阶层合作结构被破坏,与此同时,单位制的兴起使共同体成员的共同居住基础也被破除,这使得这类街区组织最终退出历史舞台。

以下,本文将围绕“火神庙商会”这一19世纪北京国子监街中的街区组织,对上述问题进行详细说明。

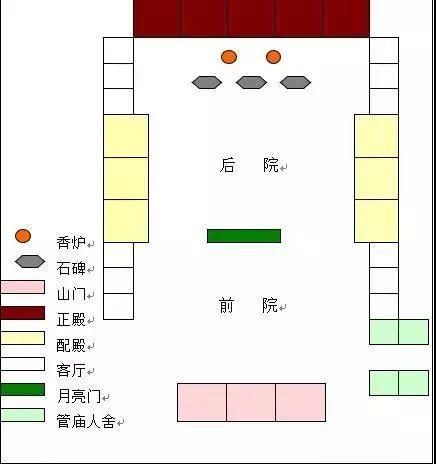

图2(摄于2017年3月)

01 火神庙的历史

火神庙商会围绕修火神庙而形成,寺庙历史就是这一组织的历史。火神庙创建于清嘉庆七年(1802),32名“引善弟子”合力捐资,购买民宅,改建成这处“一方之保障”的圣地。当时供奉的神像包括火神、财神和鲁班三位,他们的功能各自不同:火神是地方神,功能是“是方普济”;财神是商业神,功能是保佑商人财源广进;鲁班是行业祖师,功能是保佑工匠技艺的精湛。清道光十七年(1837),以天源杠房为首的“邻近居士”再次重修火神庙,并立碑纪念此事。这通《重修火神庙碑记》中记载,此时火神庙中的神像已增至最少七位,每到“报祈之期”,庙内来往人数众多。但由于火神庙原址坐北朝南,有悖火神“面离之仪”,因此临近居士募化众方,捐资重修,并扩建了寺庙,为前来祭祀进香的人们提供休息场所。此时,火神庙的住持是清嘉庆七年住持彭教诚的弟子孟永清。此后,清光绪十四年(1888)十月,火神庙商会再次重修寺庙,在庙中添建了六间客厅。到了1929年北平特别市公安局对寺庙进行普查登记时,火神庙仍然完好。1940年5月,火神庙当时的管理者李惠林向社会局呈送了寺庙登记表。表中声称此庙为“火神庙商铺公产”,住持继承或管理惯例是由“各商公推管理”。拥有火神庙的商会没有正式名称,1929年的会首为庆丰泰,到了1940年,会首分别是张朗轩和卢华亭。

20世纪40年代起,火神庙已基本没有香火。管庙人李惠林住在前院的小西跨院,负责收房钱。到了1948年时,火神庙内居民增加到九户,院内只有二十五间房,除去正殿三间供佛,还共住有三十四人。1950年代初,东城区的一个鞋社搬入此庙大殿,将庙内佛像或拉到,或移走。正殿前原来立有石碑,也被埋入地下。鞋社搬走后,房产归房管所所有。

2006年调查时,此庙是民居院落,但除了宋家以外,老住户均已搬走。现存山门三间,红色院门,门上有门环,花纹,上有火神庙三字,四级台阶,但已封死,无法出入。另开偏门,院内现存正殿三间,正殿前的石碑被埋在地下。现在庙内住了十几户人家,2007年重访时,火神庙山门已修葺一新,内部也在重修。

图3 火神庙院落示意图

02 火神庙商会

上述所有资料都表明,火神庙为火神庙商会公产,历来由“各商公推管理”。但这一商会并未在北京市总商会中注册,自1912年至1938年的历次北京市商会登记档案中,均未发现有会址设在国子监街(民国时期名为成贤街)的商会。据此可以推测,这一商会完全是民间性的,甚至是半地下性质的。从寺庙住持和管理人声称火神庙为商会所修这一点来看,民国时期的火神庙商会和清嘉庆年间创修火神庙的众铺户之间存在继承关系。以下,本文将依靠档案与口述资料,尝试还原这一民间组织的情况。

|

1 |

火神庙商会的成员范围 |

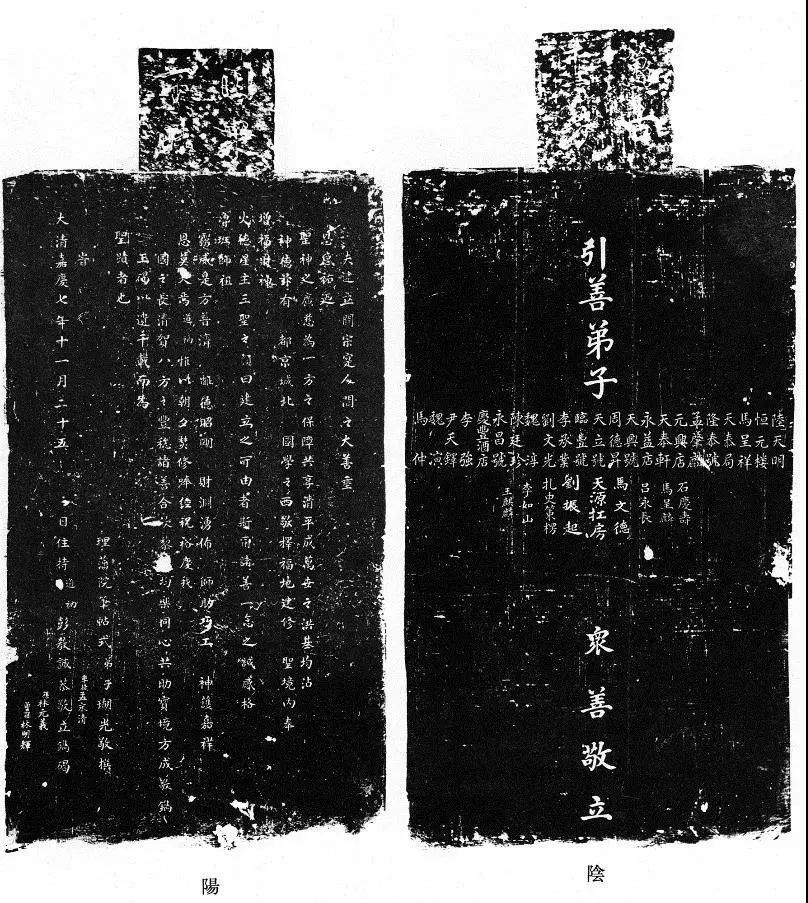

图4 京203《火神庙碑》 清嘉庆七年(1802)

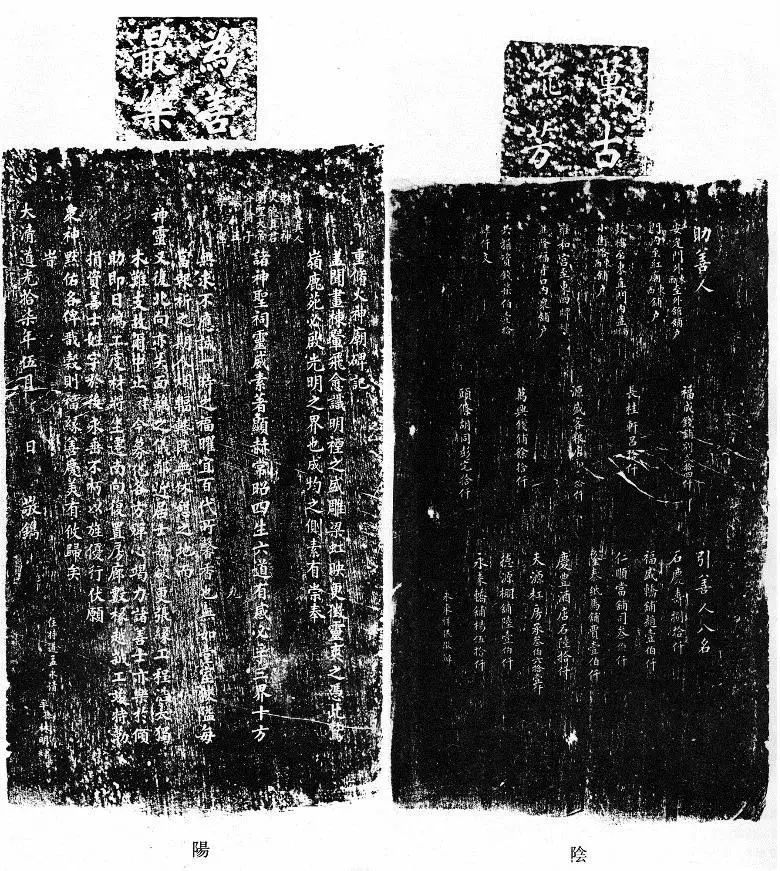

在清嘉庆七年的《火神庙碑》(图4)中,记载了32名捐资修庙的“引善弟子”,其中12名是以商号名义捐资的,包括1家杠房和1家酒店。天源杠房被放在最显要的位置,并用比其他捐资人更大更粗的字体标出,说明了这家商号在捐赠者中的地位。清道光七年的《重修火神庙碑》中,以天源杠房为首的“邻近居士”再次重修火神庙。除了天源杠房之外,八名引善人中还有石庆寿、庆丰酒店的名字也曾经出现在嘉庆七年的火神庙碑上,这表明,火神庙的捐资者——“邻近居士”是一个相对固定的群体,他们在火神庙中共同祭祀,表现出了较高的认同度。除了八名引善人之外,捐资助善人还包括安定门附近的铺户,“引善人”和“助善人”的区别,反映出当时捐资人中,已经有“内部”和“外部”的认同区别。与此同时,火神庙商会也还有较强的生命力,正如档案中所表明的,直到1940年代,这一商会还推举会头,管理火神庙,它是火神庙实际意义上的主人。道光十七年的火神庙碑(图5)中,提到“祥今募化各方,殚心竭力”,“永来祥张敬办”,这说明,出面募资的并不是庙中的住持道衲,而是当时一个字号为“永来祥”的商铺,这个“永来祥”可能就是道光十七年商人会首。虽然无法得知这一商人组织和火神庙的修建孰先孰后,但从碑文来看,他们每隔数年就会重修火神庙,每次重修火神庙的目的都是为了商铺聚会的方便。到了民国时期,他们自称“火神庙商会”,公推会首(或会头)管理火神庙,每年春秋两次在庙中聚会以增进感情,火神庙虽然仍然有管理人,但呈报庙产、更换管理人仍然需要商会会首逐条核实。可以说,火神庙是这一商人组织的标志,也是他们的圣地。

图5 京623《火神庙碑》清道光十七年(1837)

以火神庙为祭祀圣地,是火神庙商会在民俗空间上最重要的特征。除此之外,火神庙商会的成员还具有“核心层——雇佣层——边缘层”的组织结构特征。

清道光十七年(1837)年火神庙捐赠者中的核心层是引善人8名,从碑文中来看,他们都是火神庙周围的临近居士,早就想要修庙,但是“独木难支”。解决经费问题的办法不是增加引善人(核心成员),而是由会员出面募化众方。在这8名引善人中,这个自称为“祥”的字号(或者是个人)承担了主要的募捐任务,并且将自己的名字用小得多的字体写在末尾,根据碑文阅读经验,这种情况往往更加证明了“祥”的特殊地位。这表明,经过30余年的发展,至少在道光年间,这一商人群体已经具有了一定的组织内部分工、结构和认同度,实际上已经具有一般意义上的“社会组织”的品格。

捐赠者结构的雇佣层是焚修道士。清嘉庆七年,也就是火神庙初创之时,焚修道士共有三名,为“住持道衲彭教诚、徒孟永清、孙林元义、曾孙林明辉”。清道光十七年时,彭教诚可能已经去世,接替住持职位的是他的徒弟孟永清,寺中另外还有孟永清的徒孙林明辉。30余年寺庙道众基本未变,保持了创庙时道统的一脉相承。从以往经验来看,北京内城的寺庙买卖、转手是相当普遍的,火神庙的道士变动很少,可能与道士只相当于“看庙人”,不是寺庙实际意义上的主人有关。

捐赠者结构的边缘层是助善人,也就是募化活动中的一般捐赠者,他们的范围仅限于东城区的北部。这说明,当时商人们的实际活动范围并不大。另一方面,按照碑文中的叙述将助善人的范围标注在地图上之后,清楚地发现,这些助善人实际上都集中在东直门内大街、安定门内大街和雍和宫大街,以及东直门内南北小街两侧。这几条大街在清代中期以后都是繁华的商业街,这证明助善人也可能也以商铺为主,可以说,火神庙的修建与维持,基本得益于商人的捐助,或者说,得益于清中期以后北京内城商业的发展和商品经济的发达。根据碑文中提到的捐资人居住地点,我们可以基本绘出火神庙的募资范围示意图(图6)。

图6 1837年火神庙捐资范围示意图

|

2 |

火神庙商会的组织性质 |

虽然火神庙商会缺乏记载,火神庙周围居住的老住户对它的回忆也不多,但结合不多的碑文资料和田野访谈资料,本文认为,火神庙商会应该是基于婚丧行业中,基于市场分工与合作形成的街区性组织。

正如前所说,道光十七年的火神庙碑中记录了邻近的8位主要捐资人,涉及行业包括轿铺、当铺、纸马铺、酒店、杠房和棚铺。至今,火神庙西邻仍然住着一户当年“天源棚户”的后人。正是通过对他们的调查,本文得以了解火神庙商会的组织性质。

天源棚户原位于国子监街80号,即火神庙西邻。据天源棚铺后人赵某回忆,她祖父出生于1847年,至少在1870年便接手天源号,而在她印象中,父亲在世时频繁出入火神庙,是火神庙商会的重要成员,因此火神庙内也供奉着棚匠行的祖师鲁班。关于《火神庙碑》中的“引善人”以及火神庙商会,赵某说:“这都是婚丧口上的,比如说,有丧事不得搭棚吧,他得要棺材吧,得抬杠吧,就这么来往”。换句话说,火神庙商会的核心成员,是由于婚丧行业中商业往来而形成的街区组织。甚至容易被我们所忽略的酒店,实际也与这一行业有着直接联系。用另一位传统婚丧业从业者关某的话来说就是:“你这办事儿没厨子哪儿成啊,对不对” 。据赵某回忆,棚铺与杠房、轿铺等来往甚密,以前他们在火神庙中聚会议事,当火神庙成为大杂院后,各铺铺掌就都在分司厅内的西大院茶馆议事。这说明,婚丧行业的商铺之间,出于市场合作的需要,发展出自己的公共空间,这一空间,以前是作为圣地存在的火神庙,1940年代以后变成茶馆。

19世纪重修火神庙的八家商铺,其确切地址我们如今已经很难知晓。但通过查阅民国时期户口档案和工商档案能发现,从安定门内到东直门内大街这一段距离内,在1940年代左右共有约250家商铺,其中与婚丧业有关的商铺不过10家,与清道光十七年记载的8家相差不远。结合赵某的回忆情况,我们能绘制出1940年代火神庙商会核心成员的分布范围(图7)。

图7 火神庙商会成员分布示意图

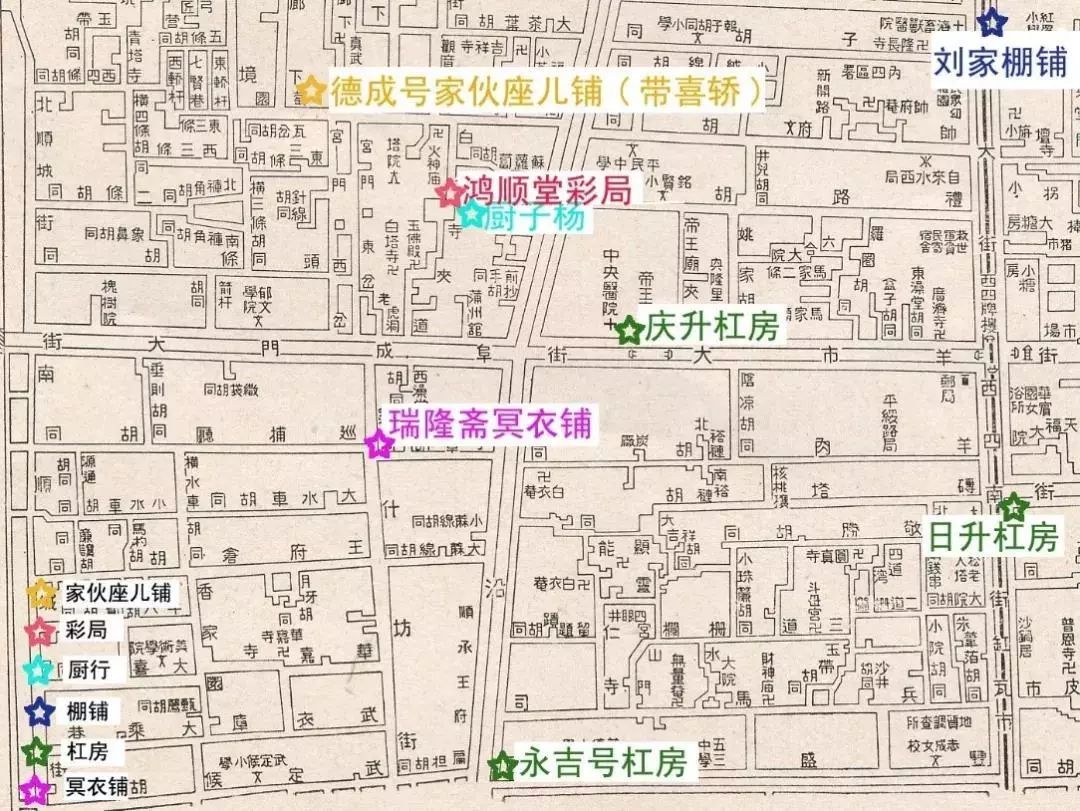

事实上,火神庙商会这样的婚丧行业合作组织并不是特例,在19世纪至20世纪50年代以前的北京城中,存在数个类似的民间组织。西四白塔寺附近的鸿顺堂棚彩就是一例。鸿顺堂棚彩专应佛事(即丧事),用其后人关某的话说,“按现在说法就是一条龙似的,咱们是全都能给办了”,但实际上鸿顺堂经营的主要是彩局和响器,根本无法包揽婚丧仪式的全部,它经营的窍门就在于和其他行业之间的密切关系。在鸿顺堂最兴旺的那几年,和他们长期来往的关系户包括:太平仓刘家棚铺、葡萄园德成号家伙座儿铺、锦什坊街瑞隆斋冥衣铺、厨子杨老头、阜成门内大街庆升号棺材铺带杠房、缸瓦市日升号杠房、丰盛胡同东口永吉号杠房(图8)。

图8 白塔寺地区婚丧业商会成员分布示意图

结合火神庙商会与白塔寺地区婚丧业商会的情况可以看出,传统北京城市中,婚丧行业非常发达,社会分工高度发展,同行内竞争激烈。因此,围绕婚丧业市场,同一街区范围内的不同行业之间相互合作,形成商人组织,使行业合作与市场竞争趋于良性。不同组织之间以地域为单位相对切分市场,在本街区范围内,不仅商会的核心成员之间关系紧密,街区内其他市民也对他们有很高的认同度,从而形成典型的“熟人经济”。这不仅表现为街区居民在消费意愿上主要认同本街区商铺,也表现为街区内的经济互助。

火神庙商会内的经济互助,至少在1900年代左右已经产生,并一直维持到1956年社会主义改造最终完成之前。从某种意义上说,通过经济互助所形成的街区关系,是《火神庙碑》中助善人群体得以存在的基础。

据赵某说,自从她记事起,天源号从附近粮店、油店、肉店等商铺购物,就从来不用现金,而是采取记账的方式。记账的折子一式两份,一份保存在天源号内,另一份保存在店家手中,“肉铺有肉的,菜铺有菜的,粮食有粮食的。”账目以当日价格为准,每年结算一次,结算时间不定,一般是在夏季(棚铺旺季)过后。根据赵某的回忆,当时与天源号棚铺保持这种赊账关系的商铺有粮店、肉店、布店和油盐店(图9)。

图9 国子监街天源号棚铺记账商铺分布示意图

天源号和它们之间的关系,有如下三种特征。

首先,商家之间的这种记账关系,不是1940年代突然兴起的产物,据赵某说,至少从她爷爷开始,就用折子记账了。同时,这种关系主要是针对杠房、棚铺等丧葬行业的,因为它们都无法做到全年盈利。杠房是典型的“十年不开张,开张吃十年”的行业,而棚铺除了应红白喜事之外,夏季凉棚是主要的收入来源,有强烈的季节性,用赵某的话来说就是“比如说冬季我们活儿少,米面一样得吃啊,得生活啊,到时候活儿忙的时候再还上,都有折子。”正是出于这样的原因,火神庙商会中的丧葬行业商铺,往往与这些日常消费类商铺形成合作关系,“账本”或说“折子”,就是这两种不同行业之间形成联盟的象征性标志物。

其次,天源号与记账商铺之间,存在相互选择的过程。用赵某的话来说就是:“它也看你,按现在的说法,看你有没有偿还能力,没有偿还能力人家不给记账。”比如说,火神庙内的东天成棚铺、安定门内大街的耿家福盛永棚铺就没有商铺记账,原因是资本不如天源号雄厚。而在商铺选择天源号的同时,天源号也在选择商铺,选择条件首先是历史形成的认同关系,例如天源号附近有两家粮店,天源号偏偏选择距离自己较远的一家,原因是这家开张早,“一直在那儿买,不能来回换。”其次,天源号选择的条件还有阶层因素,国子监街内有家非常大的布铺,但天源号并不和它来往,相反,和天源号来往的商铺都是中等规模,“鸿三元是两间门脸儿,卖猪肉的也是两间门脸儿。卖菜的自个儿是一个大的菜摊。”这种相互选择造成的结果正是形成中产阶层联盟,一方面降低经营风险,另一方面,其实也是对大商业资本的一种抵抗。

最后,由记账形成的街区经济合作关系,保证了商铺有较强的抗变能力。一方面是消费者可以相对宽松地安排流动资金,另一方面是供应商有稳定的市场和收入来源。正如赵某所回忆的,甚至日本时期(指1937年日本侵略北平以后)粮食困难,粮店、菜摊等还是尽量保证对天源号的供应,“吃喝不愁,日本时期那时候供合面,我们没吃着。我们自己也有粮。我们那时候生活也算很不错,反正比一般的人稍微强点儿。到什么季节准吃什么。”而同时,天源号也对这些商铺格外照顾,粮店、肉铺一到夏天都搭凉棚,天源号一定以最低价给他们搭。这种街区经济合作关系一直维持到了1950年代,国家对粮食、油盐、肉类实行统供统销,大量商铺铺长放弃私营进入工厂,居民们离开家住进单位宿舍之后才宣告瓦解。

最后还要说明的是,通过田野调查了解到,以火神庙商会为代表的商人组织,其内部不是单一、平面化的,而是往往以某一个相对大资本额的商铺为首,聚集起众多底层商人,大资本额商铺在组织中充当社会资源分配者的角色,同时也要承担起维护商业秩序、抗衡外界压力与对外竞争的功能。例如鸿顺堂关家,每到逢年过节,关家常去日升、庆升等大杠房拜年,因为它们能拉到生意,相反,其他行业的商铺往往是来藏经殿拜年。这是因为,权力主要来自于市场,谁能占有市场,谁就在行业联盟中拥有权力。日升、庆升等大杠房,历史悠久,曾应过光绪、慈禧、袁世凯等大丧,并与社会上层人物来往密切,民国时期北京几次大的出殡事件,都由它们应下,再由他们分给其他相关行业的关系户。也因此,关家才得以参与吴佩孚等大人物的丧礼。而另一方面,大杠房也必须得保持与鸿顺堂等商铺的亲密关系,时刻注意以“回礼”的方式维持民俗关系中的平等,因为如果没有大量中下层商铺的鼎力支持,这些上层商铺根本无法做到面面俱到,也无法在激烈的竞争中维持名声。这样,在不断的相互确认民俗关系的活动中形成的阶层关系,与其说是阶级关系,不如说是资源的集中分配,处于金字塔顶端的上层商铺,具有某种“市场代表”的性质,它所代表的不仅是自己,而是处于链条上的各层商铺,它们一荣俱荣,一损俱损。

|

3 |

火神庙商会的消失 |

综上所述,火神庙商会主要是以婚丧行业商户为核心形成的街区性组织。在这一组织中,历史悠久、资本雄厚的商铺处于权力顶端,它们在集中分配市场资源的同时,也必须承担起协调商会成员与街区居民之间关系的责任。街区范围内的婚丧行业在长期的紧密合作中形成商会,它首先是市场分工与经济合作组织,但是因为这一组织深深扎根于城市街区之中,其生存强烈依赖于街区居民的认同与信任,因此也与街区其它商业形式组成了经济互助组织。正是在这样的机制基础上,才会出现国子监街八家婚丧业店铺主要捐资,吸收街区其他捐赠者参与,创建重修火神庙,并使之成为“一方之保障”的历史。一方面是丧葬行业内部的权力集中,另一方面是丧葬业对街区的依赖,丧葬业中的上层商铺因此成为街区秩序的坚定维护者,自觉承担起街区治理的责任。道光十七年的《火神庙碑》显示,天源杠房虽然不是此次修庙行为的主事人,然而它的捐资数目仍然是最多的,从侧面反映出它对自己地位的认识(或者也是其他成员对它应处地位的期待),以及对街区事务的责任感(或者也是其他成员对它应承担责任的期待)。

以火神庙商会为标志的街区组织一直存续到了20世纪年代。至少在1888年时,火神庙商会还将火神庙作为祭祀地点,而最多到了1940年时,火神庙内已经没有烧香祭祀的活动,开始大杂院化。火神庙商会失去了共同祭祀的特征,但仍保留了市场分工与合作的经济联系。从现有材料来看,这种经济联系的崩溃最初起源于公私合营的开始。以天源号为例,1956年公私合营开始后,天源号的铺掌进入北京市第五建筑公司当工人,这对天源号的独立经营是一次不小的打击。但直到其父去世之前,天源号棚铺还与周围的杠房、棺材铺等保持着业务往来关系。伴随着其父的去世,天源号失去了个体经营基础,最终退出婚丧业经济舞台。而某些侥幸从公私合营高潮中生存下来的婚丧业商铺,如鸿顺堂,也在1963年北京市政府明令禁止婚丧业后停业。自此,火神庙商会所反映的婚丧业商人组织,基本彻底退出了北京城市社会。

由于国家对粮、油、米面和肉类等生活必需品的控制,街区经济互助组织面临更多的考验。据赵某等人回忆,早在日伪政府统治时期,政府就控制了米面业、肉业等销售,街区中的相应店铺大多经营不佳,这影响了街区经济互助的能力,但并未对这种街区组织造成致命打击。另一方面,正是由于这种街区经济互助缓冲社会危机,让个体商铺有更好的自我调节能力,社会动荡在某种程度上还强化了经济合作。因此,一直到20世纪50年代,国家实行统供统销政策,打击个体经营形式,大量商铺放弃私营进入工厂,居民离开家住进单位宿舍之后,国子监街的街区经济互助组织才最终消失。

总之,随着社会主义改造的完成,城市经济合作共同体赖以生存的自由经济基础和阶层合作结构被破坏,与此同时,单位制的兴起使共同体成员的共同居住基础也被破坏,主要通过寺庙与共同祭祀而维系的民俗认同关系不复存在,火神庙商会所代表的北京城市传统街区治理结构也最终退出了历史舞台。

本文发表于《社会治理》2017年03期,第81-91页。文中图片出自原文。

注释从略,详见原刊。

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛