摘要:农村“随礼”是村民维系人情往来的重要方式,早已作为一种普遍的社会事实,得到海内外学者的持续关注。本文基于对云南省某彝族村落的田野调查,结合既往人类学、 社会学、传播学的理论方法,试图探讨婚礼这一仪式场合中以礼物作为媒介的交往对社会人际关系网络的建构,以及礼物流动在形式、范围、功能等方面的变化。进而,文章指出村落中随礼的变化实际上也是几十年人际交往实践与社会变迁的二重变奏,少数民族村落在社会转型期与异质文化碰撞融合中形成新的秩序格局,在这一过程中乡村共同体意识逐渐式微。

关键词:“礼簿”;交往;彝族村落;变迁

01

引言

2017年10月27日—11月12日,笔者在云南省楚雄彝族自治州大姚县某乡镇D村进行了为期15天的田野调查。

D村村委会位于大姚县城东北部,蜻蛉河畔,距县城17公里,南永公路从中间穿过,下辖7个村民小组。笔者所在的自然村是离村委会很近的一个村落,距离所属城镇也只有6公里,国土面积7.41平方公里。该村属于半山区,海拔1800米,年平均气温 16.20℃,年降水量788.30毫米,主要种植玉米、水稻、烤烟等农作物。现有耕地333亩,其中人均耕地0.87亩,有林地8198.2亩,其中经济林果地182.40亩,人均经济林果地0.48亩,主要种植核桃、板栗等。

全村有农户94户,乡村人口392人,彝族占全村总人口的98%。户主的姓氏主要是普、吴、白、王、起、郑等,户主最多的姓氏是普、吴和王。在全村392人中,其中农业人口389人,劳动力302人,其中从事第一产业人数176人。

截止2016年底,农民年人均纯收入7249元。农民收入主要以种植烤烟、养殖业、打工经济为主,与大姚县其它乡镇相比,D村所在的乡镇是经济状况较好的一个村落,也是汉彝文化融合较强的一个村落。

在对D村进行问卷调查时,笔者惊讶地发现在人均年收入7000多元的D村,除去盖房子这一重开销,婚丧嫁娶等方面的人情消费占其家庭年支出的20%—40%,金额从3000元—25000元不等。

当笔问到村民是否觉得人情消费是很重的负担时,有的回答很淡定:“都是这种(样)嘛”,有的却表现无奈——“哪有什么办法,别的(人)都给,你不给不行嘛”,也有表示出对人情往来的文化惯性——“礼尚往来嘛,一辈一辈传下来的”。

后来我们有幸被邀请吃松毛宴,并多次观看了当地结婚的录影带,婚礼上的彝族对歌、跳脚舞等民族特色把笔者这位汉族人带入到“他者”文化的想象中。带着对他者文化的好奇,笔者收集了村落中不同年代的婚礼礼簿。每次请求村民拿出礼簿翻看时,一本本尘封已久略微发黄的“人情账单”总是从房间私密的位置被拿出,有的压在床底,有的则跟钱财一起收藏。每一本“人情账单”背后,均有各种各样的故事,这些愈发激发了笔者对彝族婚礼中随礼问题探究的兴趣。

02

文献回顾与研究问题

礼物的研究早已得到了人类学和社会学学者的持续关注,在海内外众多学者关于“礼物”“随礼”的研究论述中,西方学者更多地把礼物和礼物赠与(gift-giving)联系起来作为一种社会交换来理解,将礼物看 作一种自愿给别人而无需回报的东西,或一种赠与的行为、权利和权力,从互惠、交换、关系等视角考察其意义。有关“礼物”的研究最早始于西方人类学,莫斯(2002)是人类学家最早系统研究礼物的学者,他认为礼物的交换具有赠与收的义务性、超越性及不可让渡性。

法国当代社会学家布尔迪厄(2003)继承了莫斯对礼物的研究,并引出场域、惯习等理论,将礼物研究进一步深入。他认为礼物交换时间的不同,给礼物交 换带来了不确定性,形成了“社会法则的概率逻辑”。著名人类学家闫云翔(2000)黑龙江省下岬村作为田野地点考察,把村庄社区的礼物流动看成一种总体的社会制度,并认为人们之间的礼物交换是构建村庄关系网络的主要社会互动形式。美国学者杨美惠(2009)从关系学视角出发,以其独特的局外人身份考察20世纪80年代、90年代中国城市的礼物交换与人际关系网络之间形成的微妙关系。

中国的本土学者则引入了关系、面子、伦理等中国社会特有的概念,通过对覆盖面更为广阔的个案,丰富了“礼物”或“随礼”行为的理论构建。

马春波、李少文(2004)采用定量分析法对村庄的人情消费方式、状况以及人情消费对家庭经济生活的影响进行调查、研究,提出人情消费得以延续的主要原因在于维持 关系网络、信息交流等方面发挥的作用。此外,文化惯性传统也是人情消费得以延续的重要原因。尚会鹏 (1996)在《豫东地区婚礼中的“随礼”现象分析》一文中通过对西村婚礼上四份“礼单”的分析,考察了西村 人际网络的构建。作者指出,村落中的随礼现象具有普遍性、等价性和互助性三个特点。黄鹏进通过对鄂 东南农村一次婚礼礼金数额的分析,考察了亲缘、地缘以及业缘关系中决定所送礼金数额的不同因素与原则,即亲缘关系中,所送礼金多寡依亲疏远近而定,地缘关系中,以是否同属于一个村庄为标准,而在业缘关系中,则遵循经济理性法则。

总体来说,国内关于“礼物”和“随礼”文献不多,一些也停留在对国外理 论进行引介的阶段,未能对国外理论进行吸收并与之对话。关于云南少数民族村落随礼和交换体系的研究少之又少,对民族地区社会关系网络特点和随礼特征研究尚有很大空间。

本文关于礼物流动和社会关系交往的探讨是在婚礼这一重大仪式中展开的。

詹姆斯·凯瑞在《作为文化的传播》一书中从仪式的角度来讨论传播问题,“为中国大陆新闻传播研究开启了一个重要的理论视 角”。在传播的仪式观中,他指出传播一词的原型是“一种以团体或共同身份把人们吸引到一起的神圣典礼”,通过一系列的仪式行为,最后达到一种观念的共享。而传播的最高境界,就是“建构并维系一个有秩序、有意义、能够用来支配和容纳人类行为的文化世界”。

由此,笔者在借鉴前人成果的基础上,将随礼的研究置于人类学、社会学和传播学理论视角中,采取参与观察、深度访谈等方法,试图对以下问题作出探讨:在过去 40 年的时间里,D村的“随礼”从内容到形式发生了怎样的变化?发生变化的原因是什么?“随礼”作为一种维系村落日常秩序方式,又是如何延续着的?

03

40 年“礼簿”上的变化

“礼”作为儒家伦理道德的重要概念,在当代社会关系互动中扮演着重要的角色。《礼记》中提到,“大上贵德,其次务施报。礼尚往来,往而不来,非礼也;来而不往亦非礼也”,可见“礼”和“礼物”都是用来规 范人们日常交往的行为准则。婚礼是人生中最重大的场合,在这一“神圣典礼”中,人们被一种共同的身份 吸引到一起,“我们”更是作为集体的想象参与到礼尚往来中。婚礼当天是个体的社会关系从幕后走到台 前的时间,也是男女双方家庭各自人际关系网络最集中的一天。

笔者在收集和整理资料的过程中,从近40年的礼簿中随机选取了1985年、1996年、2006年、2016年的四份礼簿作为分析对象,结合参与观察和深度访谈的方法,以期考察D村人际关系网络在范围、方式和功能等方面的事实和变化。

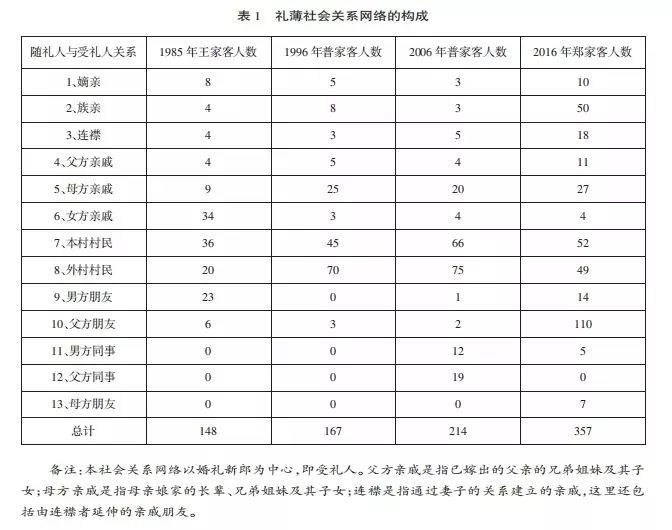

1.从血缘、地缘到业缘扩大的社会关系网络

为了了解四份不同年代礼簿中反映的社会关系,笔者对每户人家进行了走访,因为结婚仪式主要在男方家筹办,送礼者主要来自于新郎方面的亲戚朋友,我们选择新郎这边的两三位知情者进行深度访谈,基于他们自己对其私人关系的界定,型构出一张随礼人与受礼人的关系图纸,得到如下社会关系网络构成表格。

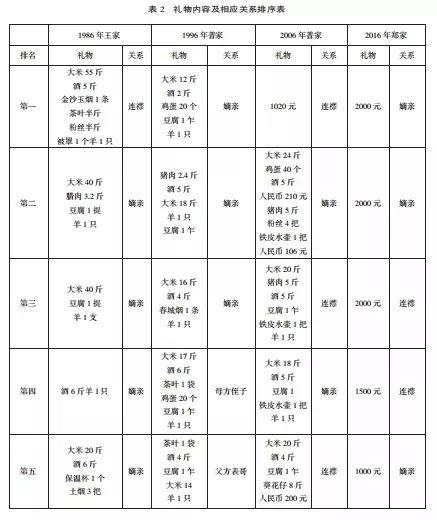

受礼人在查看礼簿时,总是会着重关注礼物的内容和价值,以及是哪位随礼人的礼物。为了更直观地 展示该彝族村落的随礼内容以及最“大方”的人,这里列举了排名前五的礼物馈赠者:

从表2可以看出,除1996年结婚的普家,其余家庭中最大方的馈赠者全部来自于嫡亲和连襟,普家排名第四、第五的亲戚也可以说是母方和父方的嫡亲。所以,亲属关系群体是最慷慨的馈赠者。中国传统的乡村社会结构总是以血缘和地缘为主,正如费孝通先生为人熟知的“差序格局”理论的阐释:“我们的格局就好像一把石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹,每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心 ,以“己”为中心,像石头一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,像水的波纹一样,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄”。

这种传统的差距格局是以自给自足的小农经济为基础的,社会秩序由血缘与作为其“投影”的地缘为纽带为连接,依靠传统的道德观念和伦理纲常。

二十年前的D村尤其验证了这种传统的差序格局,如表1中1985年的王家和1996年的普家,价值大的礼物主要来自于亲属网络,再加上本村的街坊和外村街坊,鲜有同事之说。当时传统的农业生产方式离不开互帮互助,村民依靠亲属和街坊用一种组织化的方式从事生产劳动,加快生产的完工。

较之整个中国农村现代化进程,位置偏远、交通不便、信息闭塞的D村的现代化发展滞后了很多。据村干部介绍,外出务工是在2000年交通便捷之后陆续出现。村民们从“集体埋头”到“各展所长”,在外出务工中依托以亲缘、地缘关系为基础建立起来的社会信息网络,在这一过程中交往范围逐渐扩大。

比如2016年的郑家,由于母亲长期在县城打工,结识了很多工作上的同事和朋友,儿子结婚时很多朋友前来道贺,表2中后序礼物价值第六名第七名皆是母方的朋友,他们的随礼金额都是500元,远远超过排名靠后 的几个嫡亲的随礼金额。

另一方面,国家对教育的重视使村里上学的孩子比以前增多,很多到省外上学的孩子认识了除本村外的更多的人,人际网络更加广泛。2016年郑家的儿子因为中学、大学都在县城和昆明上学,一些同学在结婚时也纷纷发来微信红包。传统的基于村落建立的友情关系常常是不受重视的,然而通过个人努力创造出的“人脉”关系越来越成为个体不可忽视的一部分,这种友情有时跟亲属关系一样重要。这些都展示了D村的社会关系网络从以血缘、地缘为主到业缘关系的逐渐增大。

2.礼物货币化、简单化

表 2 的礼物内容排序表也让我们看到,40 年来村民在不同社会政治经济状况下对随礼中物品的选 择是不同的,笔者将其进一步整理如下:

表3从1986—2006的随礼项目展示了这一彝族村落特色的礼物形式,诸如“羊”“白酒”“茶叶”等。半山区的自然环境使当地的居民具有较长种植包谷和大米的历史,“彝人喜酒”也是众所周知的习俗,酒是彝族表示礼节、联络感情必不可少的饮品,在田野调查中我们发现,村落中的婚丧喜庆、迎接宾客、拜会亲友等场合,均“无酒不成礼、无酒不成欢”。

举办婚礼时,传统的彝人也会身着民族服饰,夜晚时由事先请好的老人吟唱段《梅葛》,中老年人则围在火塘边对唱《采花调》,前来捧场的青年男女围在一起跳左脚 舞。在这些民族特色的仪式往来中,村民的文化心理和价值观念也依附在物质产品中,一代一代传承下去,在资源共享中民族认同得到强化。

“人类的价值观念需求和能力是不能永久保留下来的,必须附着于某种物质形态之上,物质产品实际上是人类文化在时间上的载体;每个民族在特定地理单元内改造的自然环境及所创造的一切取值产品,如服饰、食品、工具、器具等都是这个民族文化的物质部分”。

然而我们在2016年的礼簿中,发现随礼的项目只剩下大米和金钱。据了解,随着该县提倡城乡一体化发展的战略,再加上近些年道路交通条件的改善,好多彝族人民离开大山到城里发展,在办客吃定酒(摆酒席)这一天,主办人喜欢到城里来操办。在市场经济条件下,村民们的现代社会价值观念呈多元化趋势,经济领域的货币化逐渐扩展到文化领域。

人们倾向于用金钱来表达和衡量彼此间的情感关系,也慢慢从繁文缛节中简化仪式,礼物这一媒介的表现形式向货币靠拢。

“20年前的时候,彝族在吃定酒时候,在彩礼问题上面,要求不高,只需要大善(山)羊。现在社会发展咯,大家往经济这方面靠,彩礼就是体现经济(实力)的。” ——对村民P先生的访问;

“以前呢物品,必须 考虑女方家的父母和老人的衣服裤子等实物,必须买,现在就是说彩礼这种(这些)不要了,主要是以钱来 折物。”“彩礼也是按照双方的情况而定,有些1.6万、还有的2.6万和3.6万。”——对村民F先生的访问;

“那些个传统的彝族婚礼、葬礼礼数太多,办理的周期太长,办客(摆酒席)有时要三天到一个星期,连我自 己都烦不得了。”——2016年郑家结婚男方;

需要补充的是,移动互联网时代的到来,使智能手机这一新媒体也开始进入到少数民族群体,尤其是年轻一代的日常生活当中。微信红包也通过网络化的物质形式, 打破了时间和空间的限制,扩大了传统人际关系的传播范围,实现了跨地域跨时空的情感维系和关系网 络的建构。

3.表达性礼物为主,功利性礼物趋势明显

日本学者哈路弥·贝夫(Harumi Befu)在对日本的日常交往活动深入研究之后,根据日本社会在赠礼和互惠的表现,将礼物交换的动机分为表达性礼物和工具性礼物。笔者借鉴这一礼物功能的分法,将表 达性礼物理解为在馈赠礼物时具有天然纯粹的特性,主要传递一种情感和伦理的诉求;工具性礼物则是派生出来的,沾染了世俗的功利与尘埃,希望通过礼物维护自己的脸面,或获得利益与资源。两者总是纠结缠绕在一起,在这里指的是占主导力量的一方。

在一次被邀请去吃酒席的过程中,笔者发现D村谁家里有婚丧嫁娶等事务需要请客,从来都不用正式的发请柬给乡亲,多是通过街坊邻居的日常聊天来实现信息的传播。平时静谧有序的D村,大家聚在一起喝酒聊天吃饭,年底多数设“杀猪饭”来款待乡亲,家里越是客人多,主人越是高兴,也不会刻意追究 吃饭的人是否带了礼物。特别是早期婚礼仪式的人情往来,出于彼此的祝福和感情联系带来心意,也是常有的。

杜威认为,是传播建构了共同体,“在共同(common)、社区(community)和传播(conmmunication)这三个词之间,有一种比字面上更重要的联系。人们通过共同的事物生活在一个社区里:传播即是他们借此拥有共同事物的方法”。在具有地域性的彝族村落D村,人们共享着一种文化,共享着一种生活方式,共享着一种相近的价值信仰。通过婚礼这一仪式性场合中的礼物往来,村民的共同体意识得到了彰显和强化。在“彝族”身份的认同中,“我们”作为集体的想象被“召唤”到乡亲的礼物互动网中,通过频繁的相互依赖和信任的感情,在一定程度上巩固了以血缘和地缘为基础的民族共同体。

然而在文章开头提到,D村婚丧嫁娶等方面的人情消费在其家庭年支出中占有很大比重,从3000元—25000元不等。面对近些年彩礼钱持续上涨的势头,村民们也呈现出不一样的心理。

“平时随(礼)看不出来,亲戚朋友多的,负担还不是大。”——对村民P先生的访谈;

“XXX 这个人我最记得了,当时这家儿子先结婚,我给了他180块钱,但是我儿子结婚呢(的)时候他就给了100块钱。” ——2006年结婚的普家母方;

笔者:“咱们这结婚礼簿上记录这么多,礼钱是不是就收了好大一笔。”

Z 先生:“嘿嘿……这些都不能白收啊,都是要还的。”——与2016年结婚的郑家对话;

这样的礼物往来一方面夹杂了理性计算,一方面包含有偿还与报恩的逻辑。每个人心中都有一杆计算人情和随礼数量的秤,这杆秤早已作为一种隐藏机制存在于个体心中,在合适的时间按照常用的规则保持礼金的平衡性,“心知肚明”却又不方便放在“桌面上”谈起。

同时,赠予者在潜意识里总是抱着受理人回礼的期望,接受者在心理上有着受人恩惠的负担,在这种负担的驱使下,受礼者总是想方设法在原有礼钱基础上增加价值去偿还,如此无休无止,“冤冤相报”,负担越来越难以承受。

“年底呢(的)时候办客吃酒的太多喽,自己家都不消(需要)煮饭,天天去做客,做客还不是要随礼”——1996年结婚的普家母方;

“原先我儿子办事的时候,山上有一家不有来过,他也不参加别家的事情,大家现在见了他都不打招呼。”——2006年结婚的普家母方;

“其实,(人情消费)也是一种面子问题,村里 的人抬头不见低头见,你如果不来,都知道你呢(的)人品,也没脸见人。”——对村民F先生的访谈;

“怕人看不起”“没面子”也是D村随礼的一个重要逻辑,“脸”表示个体根据其所处的社会大环境内所推崇的做人做事的标准。

中国人倾向于将外部的眼光考虑进来,自我行为依赖于外部世界的辐射来形成自己的理解。如果在圈子中不能得到很多人的认可,这将是一桩有损颜面的事情。在随礼时如果不能按照常规的做法,陷入同伴指指点点的境地,个体在集体中显得格格不入,是农民在共同的圈子里所恐惧并极力避免的。

最后,有些农民在给基层权力和社会威望的代表——村干部随礼时,总是给予不一样的待遇,礼物也不乏成为一种谋名获利的工具。“没有门路不好办事”也是心照不宣的处事法则,非制度性的支持总是要通过关系的经营来获得,仪式中礼物的流动成为利益交换和获取资源的媒介。

04

“礼簿”变化深层原因

新中国成立之后,中国农村的土地政策经历了几次较为重大的变化。从最初的社会主义改造到人民 公社化运动再到家庭联产承包责任制,土地都是农民经济收入最重要的来源之一。自80年代后,随着市场经济体制改革的深入发展,社会利益格局的不断调整,农民物质生活的来源和需求更加多元化,精神文化和价值观念的空间也逐渐拓宽。

D村作为云南农村的一个个案,总体上保持着中国农村整体发展的脉络,但是地理区位为西南边疆的一个少数民族村落,在发展的步调整体要缓慢一些,在外来文化和现代文明的冲击中表现出社会文化调适和变迁。

1.生产、生活:转型与融合

云南省楚雄彝族是一个农牧兼营的民族,早期的民居总是散布在山区或者半山区,一般由几十户人家组成,大部分村落依山傍水,传统的房屋有茅草房、土掌房、瓦房、木垛房、麻格房等。村民在小聚居的生活方式中以家庭和家族为基本单位,再借助周围居民进行高劳动强度的山地农牧活动,为自身的生存获取足够的生活资料,同时可以有效抵御其它民族的欺负。

D村由于自身生活的自然环境和地理条件,具有长期种植水稻和玉米的传统,现在留守的老人、妇女仍然从事着这两种农作物的生产,不少人家产出主要供自家食用。除种植水稻和玉米外,放牧牛羊也是延续已久的传统劳作方式,为家庭提供产品和经济来源。

在80年代物质生产资料缺乏的情况下,不管是仪式场合还是非仪式场合中礼物的流动,大多表现为农产品的交换,在经济困难时期可以缓解资源短缺压力,实现生产和生活资料的再分配。同时也可以联络感情,增强民族凝聚力,避免个体在脱离集体后面临的社会和自然危机。

随着2000年以后半山区彝族聚居区交通、通信等现代化基础设施的不断改善,特别是柏油马路的村村通工作实施,不少居民已经从半山区的茅草房、木垛房中搬离出来,转而在靠近马路地方住进新修的瓦房或砖木结构、砖混结构的多屋楼房,与汉族人民不断交往和交流的过程中不断融合。因为没有共同的敌 人需要集体应对,大家庭慢慢转变为小家庭,“子大分家,树大分杈”,以核心家庭为主的家庭结构逐渐取 代了多代同堂的大家族生活。另外,种植业中也增加了核桃、烤烟等经济作物,这些都形成了D村这个彝族村村落生产生活方式、社会结构的新格局。

2.经济、教育:向城镇靠拢

D村在土地改革以后,经历了从初级农业生产合作社到高级农业生产合作的社会主义改造。从1962年4月至1984年6月,实行以生产队为基本核算单位的经营体制,将生产资料、土地全部由高级社转为人民公社所有;种植的粮食蔬菜和草烟,折价或评给一定工分;大牲畜山羊绵羊全部转为公社所有,山林及房前屋后零星果木竹林全部转为公社所有。

在集体化的生产劳动中,村民迫切需要通过互助合作来完成农业生产,这就需要把群体成员之间的友好相处视为信奉的信条。在彝族传统文化中,形成了以血缘和地缘为中心的农业生产和分工方式,从而实现社会资源和劳动力的再分配方式。

党的十一届三中全会以后,经济体制改革从集体经济向市场经济迈进,民族地区的商品经济日趋发达,群众对物质利益的需求更加多元化。不少彝族村民不满足于小农经济和自然经济的模式,纷纷走出大山,去城镇寻找挣钱的门路。尤其是在2000年以后道路、通讯等基础设施的改善,出现了大量剩余劳动力向城市流动的现象。

截止到2015年,全村外出务工收入82.20 万元,在劳动力只有302人的D村,常年外出务工人数116人,在省内务工14人,到省外务工102人。打工经济成为农民收入的重要来源之一。由此,以血缘和地缘为中心的人际交往模式逐渐向业缘关系扩大,经济利益主导的价值观也慢慢渗入到村民的价值体系当中,货币形式的流通日渐取代实物形式的流通,礼物的交换也掺杂了对利益和资源摄取的成分。

经济领域的改变必将投射到教育方面,据村委会原妇女主任介绍,最初D村开始是有自己的小学的,但是一共进行过三次搬迁,当时村里的小学只有2个老师,没有校长。2010年以后,村委会对面的小学被撤并,全村适龄儿童改至乡镇政府旁的中心完小上学,中学生就读到县实验中学。该村距离小学6公里,距离中学16公里。孩子们从农村走出来去城镇上学,不少人也考上了大学留在城市里发展,在城市扎根生活。

3.礼俗、文化:后续乏力

婚俗,是关系到人类种族繁衍、人丁兴旺和社会组成的本能文化。各个民族对于婚姻的缔结都非常重视,并有一套完整的习俗与之相配。新中国成立前,大姚彝族基本都实行民族、支系内婚,很少同其他民族谈恋爱通婚,少数彝族村落更是严格限制在本民族内部通婚,严禁与外族通婚,正所谓“黄牛是黄牛,水牛 是水牛”。最近几十年,各民族之间的交流和交往不断增多,彝族与汉、傈僳、傣、白等种族通婚更是成为常态。

传统的彝族婚礼是非常复杂的,包括说亲、合婚(对八字)、定亲(吃定酒)、通信(择吉日)、搭青棚、送亲、迎亲、跳脚场、回门、报喜等九个阶段。比如搭青棚,娶家和嫁家在接亲的前一天,按事先商量好的规定在院子搭青棚,大门两边立青松,堂屋里撒上青松毛,准备迎接亲人和宾客,取新人新居吉利之意,预祝新婚夫妇长命百岁、白头偕老。

礼俗的接受能够悄然改变人们的文化心理,当人们接受一种礼俗时,这种礼俗就会内化在人们心底并扎根下来,一代一代传承下去。村民在礼俗仪式中以礼物作为媒介进行交往,形成文化认同,对建立共同的归属感和凝聚力起到积极的作用。

但是近些年汉彝文化的融合,彝族的婚礼是也简化了很多,年轻的一代觉得繁琐不堪,耗时间、金钱、精力,除履行一些基本的仪式如通信(择吉日)、吃酒外,有的步骤被省去或者改变。再加上近些年村民向城镇靠拢,选择到县城、省城操办婚礼,传统的彝族婚礼仪式和文化体系难以被后续的力量维持,最终会以新的形式呈现。

语言文化方面,以往居住在山区半山区的彝族,多以彝语为主要交流工具。我们在调查时,老人们只会说彝语,不会写彝文,当地人告诉我们没有彝文。事实上楚雄州的彝文,包括常用字和异体字,约有5万多余个,一般通用字约2000字。只是后来在推广过程中之于汉文呈弱势,真正掌握彝文的人只有少数。在城市上学的新生代,对彝语的使用已显现出退化的趋势。不少青壮年与汉族接触的机会越来越多,能够很好用彝语交流的人也越来越少,表达传统民族符号的习俗和文化逐渐淡化。

05

总结与讨论

本文基于云南某彝族村落婚礼仪式场合中随礼的个案研究,考察礼物这一媒介对于乡村人际关系网络的建构,指出D村在社会政治经济文化格局转型过程中,交往秩序从以血缘、地缘关系为中心到业缘的 扩大,交往媒介的货币化和去“礼”化使得经济理性渗入到村民的价值和思想观念,随礼是夹杂着个人情感、社会道德、功利因素等多重维度的交换行为,其功能呈现出从表达性属性到工具性属性转变的趋势。

无论在任何一个时期,礼物为个体完成群体互动、形成社会交往提供极大的可能性,但在具体的人际表达形式中,时刻受到民族村庄及社会外部文化和规则的影响和制约,是自我的能动意识和社会环境“双重勾连”后的协商表达,村落随礼的变化是几十年人际交往实践与社会变迁的二重变奏。

在数千名的农耕文明中,无论是集体的人民公社还是以核心家庭为单位的联产承包责任制,土地成为人际传播的平台,较为接近的空间距离使得农民的往来相对频繁。然而当市场经济条件下,土地渐渐不 再作为家庭收入的主要来源,以经济利益为导向的观念日益“侵蚀”着朴素的乡土社会。

商品经济的日益繁荣,交通的改善、基础教育和医疗条件的缺乏,以往偏远封闭的民族村庄也不再封闭,大量人群开始逃 离乡村,去城市“开眼看世界”,从第一产业向第二、三产业“进军”,留着老人、妇女在村口守望。年轻一代 外出求学,在传统礼俗、语言文化的后继乏力,彝族与汉族社会长期接触和融合,纯粹的彝族村落已不再 “原汁原味”,“我们”的乡村共同体想象开始式微。

“变迁”一词由来已久,所谓的“变迁”是指既有存在体系被外在力量破坏之后,在内在机理以及一些 外力的作用下再恢复的过程。那么由异质文化传播引起的彝族村落大规模的文化变迁的主要力量是什么呢?瞿明安(2000)分析了社会转型期中的民族文化适应机制,内部接受机制包括“民族传统文化在现实生活中的价值,群体规范对个体行为的控制程度”等;外部传播机制“异质文化对该民族生存发展的客观 现实需要和文化心理需要的满足程度,异质文化与该民族传统文化接触时间的长短、规模大小,两种不同文化相隔距离的远近”等相关因素。

结合以上探讨,彝族乡村在与异质文化距离不断拉近,接触时间越来越长,规模越来越大中,能够解决其自身生存和发展过程中的现实问题,如提高生产力水平,改善生活条件,消除疾病,此时民族文化的变迁就是社会发展的客观要求和必然趋势。再加上在异质文化纷纷涌入时,本民族不能给予牢固的继承本民族传统的认同感,固有的文化模式不能充分满足其现实生活需要,本民族的社会文化变迁就在所难免。

囿于田野调查时间较短,本文的参与式观察和访谈未全面深入开展,只能基于现有的资料和理论进行分析。云南省幅员辽阔、地形复杂,民族和文化的多样性使得“十里不同风,百里不同俗”,彝族群体内部的差异性也非常明显,我们调查团队所在的另外一个彝族村落原生态文化保存就相对完好。这些地区礼物的流动、人际交往格局和社会文化变迁有哪些特征,与本文的探讨有多大区别,都是需要进一步探讨的问题。

文章来源:《云南行政学院学报》2019年第五期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛