编者按

20世纪以来,随着现代学科范式日渐成熟,田野研究在人类学、社会学、民俗学、历史学等学科中被广泛使用。事实上,在田野研究中,研究者应该以何种态度和怎样的方法、视角进入“田野”?这一问题始终是研究者特别是初学者容易感到疑惑的问题。2019年8月17日至22日,由北京大学历史学系赵世瑜教授、文化部李松研究员带队,来自山东大学民俗学研究所、齐鲁师范学院乡村调查与研究中心的部分青年教师、硕博士研究生等一行20余人,先后在鲁中地区的千年古县章丘、莱芜等地,围绕礼俗传统、乡土艺术、家族宗族、民间信仰等问题做了初步的田野调查。应同行师生们的邀请,在山东省济南市章丘区垛庄镇,在田野调查的休息间歇,赵世瑜教授和山东大学文化遗产研究院张士闪教授围绕“我们在田野中寻找什么?”这一话题,做了一场学术漫谈。“山东民俗学”公众号这次为大家独家分享的,就是这场对话的现场录音整理稿。

张士闪:我们共同进入田野时,感觉赵世瑜老师跟我们的关注点非常不一样。他来到田野,头脑中有一根弦——这个地方历史上发生过什么?尤其是国家的制度与地方社会历史的真实脉络怎么样?我们在座这些人——不包括王加华老师,因为他是介于或者说“横跨”历史学和民俗学两者之间——我们民俗学者的视野就相对狭窄一些。我们来到田野之中,最关心的是父老乡亲的当下生活怎么样,衣食住行、婚丧嫁娶、娱乐烦恼等等,从民众生存的角度来考虑。所以我们老去那个地方,跟父老乡亲谈的时间越长越好,我们称之为“深度田野”。

山东省济南市章丘区垛庄镇南明村调查剪影

赵老师就不一样了,他对于地方文献,比如“庙”和“碑”——这是村落精神生活最集中的地方——非常重视。我觉得他不仅对民俗学界,也对整个学界有一个很高的要求,就是在学术研究意义上要有所发现,而不单单把眼前这个事给别人一个解释就完了。其实大家都想知道,你写的这个东西能给整个学界带来什么不一样的东西?你想说什么话?不过,我们可能有种苦恼,就是因为读书少而不清楚学界在这方面已经说了什么话。平时写文章的时候容易急近功利,大家到博硕士论文毕业的时候,时间更是仓促,大多容易凑合。

我们在看赵老师写的东西时,经常会有很多不理解的地方。例如,为什么前面废了那么半天劲儿写一个东西,最后“结语”却就那么两三句话。在他的文章里面,碑、庙和国家制度都是勾连着的,其中当然有大量的猜测,广泛牵扯到地理、民族或族群之间的关系。在一个地方,一些看似微小的事项,可能不仅仅是跟这个村、跟这伙人有关系,也可能与制度史上或者国家向民间贯彻制度的时候,所留下的一些痕迹有关。赵老师看到这些地方文献,他就会猜。这些碑的伟大之处,就在于它们表现了某种社会发展趋势,也表现了地方上的人的文化叙事,就像民间年画一样,从艺术品的角度看水平并不高,却因为数量大、接受面广,因此能够不断地影响生活。

赵世瑜:我们在田野中能寻找什么?虽然可能我们各自受的学术训练、学科训练不太一样,但是关注的东西其实没有什么区别。我觉得这当然也就是我们和传统的那些学者不一样的地方,导致我们不同学科的人,至少关注的切入点都是一样。不管最后的问题,可能因为学科或其他原因,有所差异,但是切入点都是一样。

我们不管是民俗学还是历史学,走进村落关注的第一个问题其实都是同样的,就是我们当今老百姓面对的现实生活,而不是专门只注意历史是什么、碑刻是什么。咱们在座的有几位昨天一起去了章丘的石匣村。村里除了生老病死、衣食住行这些日常生活的东西以外,还有章丘梆子戏班的博物馆,这也是村里人生活的重要组成部分。博物馆里边放了那些包括“梨园神”的祖先唐明皇,这是不是村落现实生活的部分?难道我只有认为它是历史材料时才注意到吗?我认为,它们既是历史的,同时也是现实生活当中的组成部分。

赵世瑜教授等在山东省济南市章丘区石匣村读碑

博物馆里头还放了十来块碑,都是现实存在的东西,是我们今天眼睛看到的。是今天的老百姓把碑搁在那儿的,所以我才关注到了,不仅是因为它是历史资料。这是你们经常对我们这种研究有极大误解的地方。比如说村民准备把断成好多截的碑镶起来,你不能说它就不是一个现实的行为,这实际上都是现实的存在。

我和你们观察的有区别吗?没区别。只不过大家自己在头脑中有不同学科的分类。但这实际上是我们自己犯傻,我们自己按照我们老师教的东西,把它人为地分类——自我设限了。我们需要打破的就是这个东西,我这几十年所做的唯一一件事,就要打破这些东西!因为村里的所有东西,不管它是哪个年代生产出来的东西,只要它现在还活着,都可以当成“现在”的。所以我们不能按照已有的学科分类去做区分,这是过去那种学科式的教育给我们带来的恶果。打破这些框框,那么我们认识问题,可能更全面。

昨天的田野调查我为什么觉得好?当我们坐在村办公室,围着大桌子跟梆子剧团的团长聊天的时候,我当时问了他很多问题,包括剧目的问题——不是说历史上的,而是他现在演的东西——这些东西给我很大的震撼。昨天我是和德增(注:齐鲁师范学院刘德增教授)在交流这个话题,他一开始看剧目里有《燕王扫北》,就很感兴趣,因为他研究移民。山东移民的大背景多是燕王扫北,然后还有什么元明交替。我当时就说,他是从他那个角度去考虑问题,而当时我脑子里也立刻闪现出三个问题:

赵世瑜教授(左一)与刘德增教授(左三)在石匣村与村民交流

第一点,为什么他跟我们讲他们这个叫“大戏”?而且强调与临近的“五音戏”——这类“小戏”是如何不同。说“大戏”突出家国情怀,而小戏都是家长里短、才子佳人。这说明了什么?按道理,老百姓喜欢看的是离生活最近的家长里短、儿女情长、悲欢离合那些东西,这些题材更容易引他们一掬同情之泪。但是为什么这帮人唱这“大戏”?而且平常不唱,只是在他们两个最重要的节日——“春节”和“过半年”才唱。当然他说现在有点变了,有时候会有其他地方请他们去唱。这就说明他们这帮人通过这样的一种戏、这样一种方式来传递他们这种家国理念。

那么这背后是一群什么人?那就得去追踪了,现在可能他们自己都说不清楚,但是我们通过其他文献或其他的资料,可能会发现它的传承脉络。他们虽然说不清它们的来源,但是直到今天的生活还是贯穿这种行为,而且他们依然以讲家国大事作为一种自豪的传统。这说明,社会中的中下层,特别是下层的民众,在一种特定的情况下,总是希望把这些和国家的大事联系起来。它是介乎于国家意识形态和纯粹民间之间,类似于像费孝通先生讲“文字下乡”的那个过程,就是怎么把最上层的意志通过最通俗的方式传递到民间的这样的一种过程,只不过我们刚去,走马观花,也没做深入研究。

石匣村村民收藏的戏曲资料

第二点,就是他讲的这出戏是离我们今天最近的。一般的剧种,大多数是比较古老的故事。 比如薛仁贵征东的故事,或者来自《说岳全传》和《隋唐演义》的比较多,三国戏也比较多。但是他这戏里头,很多事就是用我们现代话来讲的近代史,关于明朝、清朝的,比如他说的燕王扫北,还有一出戏讲的是元末明初的一个真人故事,一个大臣怎么被朱元璋冤枉,后来他的子孙跑到东北还是什么地方的一个黑水国,把人家灭了,然后回来以后又平反昭雪,给他们家带来荣耀,就是讲李文忠的故事。当然这出戏肯定是编的。

还有一个故事,讲吴三桂怎么带清兵入关,主要部分是讲天下本来应该是吴三桂的,只不过清朝把吴三桂给忽悠了,而不是像正史所说的吴三桂是逆臣、汉奸的这种话语系统。其实,这在清朝民间非常普遍,只不过不占主流,因此大家都不知道,但是我们在这戏里头能看出来。这就更能说明,写这些作品的作者实际上是很特殊的一个下层文人群体。我基本上是同意这种观点,因为我写过这段的历史,就是吴三桂当年实际上和多尔衮在入山海关之前达成一个默契。本来吴三桂一直在那等着清兵来救援山海关,他在山海关这边,农民军李自成来攻打,马上就要把山海关攻破了。结果多尔衮的清军在山海关外转悠,就是不进来帮忙,后来吴三桂冒着枪林弹雨连续出去八次,才把两方合作的事情给谈清楚。

我相信一定是双方有了一个协议,这个协议其实就是后来传说的“共治”。后来清朝真入了关,打下北京以后,就不认账了,然后把吴三桂派出去往南方作战。戏曲把这段历史在民间的和主流叙事不一样的东西给写了出来,它讲的这段历史背后是肯定有它当时的原因,因为这个作品产生出来肯定不是最近这几十年,可能是在民国的时候,甚至更早,可能清代就有了。 因此他写的就是当朝的事。这是他这个戏的一个我觉得非常重要的特点。

第三个就是它代表了一种和主流叙事相反的说法。它不是一般地顺着中国人的思维讲什么忠义报国,什么忠孝能不能两全等等这类儒家观念形态的东西。它既贯穿这方面的东西,但是背后还是渗透着一些非常独特的思想。所以我就在想,章丘梆子的源流背后究竟是一个什么样的原因?为什么在这样一个地方出现。因为在那个村,我刚才说变成博物馆的那个地方,它原来是个庙,叫九圣庙。除了观音以外,还有四个其他的本地的神,但是后来在清代中叶改成了佛寺,外边那块碑大概是乾隆或嘉庆年间的。到了后来,不知道是民国还是新中国成立以后,它变成小学了。现在又把小学又变成博物馆,非常有幸的是庙里面的九圣庙碑都在那,里边保留着四个。从这些碑和其他一些资料,我们就基本上可以看出他这个地方的村里的主要的姓氏,是从明朝一直延续下来的,没有断过,不像很多地方来回流动。不可能他们迁出去,过两代又跑又回来了。因此聚落当年在辉煌的时候,如果假设是2000多户人,按照我们一般的测算就是近万的人口,说明这个村落是在一个漫长时间里,是一个相对非常稳定的一个居住地。所以才有可能把这样一个章丘梆子,这样一种非常特殊的东西,一直渗透着这种理念来传承它,并且平时也不多唱。

他们唱戏的那个班子是说是30多个人,这规模是很大的,并且连(非遗)传承人都不是。但是按照他的说法,过去这个东西十分具有所谓的神圣性,你要多演我还不演,这种传播理念的戏达到这种层次,就只在一年内最神圣的两个时间表演。我按照民俗来讲,这就是非遗的东西。

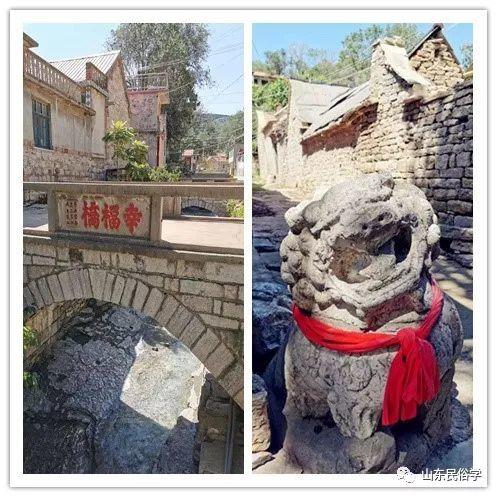

济南市章丘区石匣村一瞥

昨天在石匣村,我们一直沿着村内的河道在走,可以看到那个村落是一个狭长型分布的一个聚落。村里有个话叫“十里九庙”,后来我说这个“十里”指的一定是一个狭长的地带,要不然的话一个村几乎不可能有半径十里那么大。在河的两岸分布着一些民房民居,包括庙宇。他们有一个说法,说这地方的古桥原来有二十四桥之说,咱们昨天没看见,但是白天数的是30多个桥。其中现存有几个古桥中有两个非常大的碑,真是惊人。至少有两米高,因为我就一米八,它比我高,而且字刻得非常漂亮。刻得又深,字写得又好,不需要去涂抹就已经很清楚了。如果不是这个村子当年有相当的经济实力和文化传统,根本不会有我们现在看到的保存下来的这些东西,它们都是一体的,是整个文化氛围孕育下来的一个产物。所以我们若想要理解今天这些东西的存在和它未来的生命的可能性,就要从往前去追溯它的脉络。

石匣村外的寺庙,现在是个尼姑在管着,原来应该是和尚。我们去了以后,一开始先去看了寺前的墓园,里面有大概十来块碑,我们都没时间细看。振华(注:齐鲁师范学院历史系朱振华副教授、民俗学博士)和我就一起读了一下,他的感觉很敏锐,把里面的关键词一句句挑出来读,然后读完了以后就觉得纳闷,奇怪,就瞎猜。因为他先看这些名字,什么周公之墓,什么孟公之墓,反正这肯定不是和尚。这个墓园就在寺的中轴线台阶的正对着下面,这不是僧人墓的墓碑,前面还有一个类似的石供桌,其它碑在两侧,很有规律地排列着。再看有一块碑上就写的什么“出乎三教之列”,说明它既不是佛教也不是道教,当然儒教肯定就更不是了。当时同意振华的猜测,这可能是一个民间教门,而且按照碑上的描述,这些人原来是这周围邻村的人,原来是从哪个山哪个洞到这来修行的,然后形成了那么一个教派。而且他提到那个时候就在兴隆寺的修行。后来我就想,那兴隆寺到底是什么?难道这佛寺是假的吗?结果我们上去那寺庙里一看,里面最早是一块康熙年代的碑,最新的也是光绪年间的碑——它真是个佛寺。那这两种宗教是怎么在这儿共处的?而且大家好像也都也没觉得奇怪。后来在庙里面讨论这事,我说咱别在这儿说,因为佛寺里的姑子就在后边站着,因为我怕一说这底下墓园里是根本不是佛教的东西,不两天他们就把那些全砸了。

所以我就在猜,这可能是因为这里的信仰不是连续的,佛教从康熙、乾隆的时候就有,然后到晚清,中间有一段时段是空缺的。是不是在空缺的阶段里佛寺衰败,正好有一帮不知道怎么组成的一个什么团体,一个姓李的人就鸠占鹊巢把这佛寺利用了;又过些年,不知怎么这个教门也断了,佛教又回来重修,所以到了光绪年又开始有了重修的记载。村里第一书记在叙述这事的时候,说现在当地佛教和当地的势力之间依然存在这一种紧张关系。当然这些就是需要后人去研究。我们听说,当地的土匪也很霸道,有一些很坏的人。以前住着六个不知道是和尚还是姑子的时候,土匪把人家手都打断了,有人在那呆不下去,被那些人给轰走了。现在这尼姑好像是大学毕业生,后来才来了这里就一直坚持了七八年到现在。

这两个建筑是在一个中轴直线上的建筑,就说明从这两个不同群体之间,能形成某种的对应关系,它不是一个孤零零的历史和一个孤零零的现实。这非常有可能,并且带来了很多问题。这些人一直在这定居不动,在如此一个交通那么不便利的山沟里头,能世代相传,靠的是什么?到现在我们刚才分析了这里从前有相当的经济实力,当年这些人那么多钱是怎么来的?他们当时可能处在一个更大的社会经济环境里边——这里毕竟位于鲁中地区的博山、莱芜和章丘的三角中心。在寺里面的碑上,我们知道这个地方历史上也有进士、举人。

他们章丘梆子的剧本是本地的,还是传过来的?团长手里拿出来是一个纸本,原来是他手抄的。昨天我问他了,他说箱子里还有好多老的,不过我们第一次见面不好意思就直接跟人家要来看,起码得先交朋友再说。

再说咱们今天到的这个地方(注:济南市莱芜区独路村),我就在这看、听介绍,发现虽然跟外面间隔几十公里,也不算太远,但却截然不同。这是一个流动性非常强的地方,昨天那个地方显得更为安土重迁。当然改革开放以后全变了,因为这个冲击比历朝历代都大,但是这个地方从历史上有它的延续性。

夜色下的济南市莱芜区独路村村名碑

今天你说这个村子人口外流的多,我一点也不惊讶,因为历史上它就是这样来来回回。振华问了这里有没有族谱,按道理来说我应该最关心这个,为什么我一开始都没问?因为我心里已经有思想准备,像这样的情况根据我们的经验是不可能有族谱的。可是像这样的地方,它也不是没有历史。你看我们看到的核桃树,可能都是几百年的,那我相信一定是早有聚落存在。但是就像今天村里书记说的,说也不知道有文献,他只知道到他这一辈是第七代,到他的孙子是第九代。那么所谓七代也就是一百来年的历史,他们姓赵的家族就是清末来的,而且中间还来回来回迁过。对这样一种情况,我们不是不应该研究,但是好像没有我们熟悉的那些资料。

应该研究的是,为什么这个村是采用了这样一种生活方式。他们平常的那些过年过节仪式性的行为,我们观察好像都不多,但是这也是一种人的生活。但是这个研究对于我们的挑战性就更大,难度更大,因为原来我们借助来研究某种民俗的传承的手段和媒介都不存在了。所以我跟张老师说,咱们也不一定不在这个地方继续看,但是如果要是想继续研究这个地方,就肯定要创造一种全新的方法,可能就得像社会学的研究方法去靠近。因为我们原来所看重的传统,在这里已经很淡了,作为民俗学的一个非常核心的概念——“传统”——对于这些人来讲,它的意义究竟是什么?当然它也不一定非要有意义,这不能那么一概而论,这个是老百姓具体的生存需求所决定。这样的研究挑战性比较大,可能超越了我们念书的时候那些学科训练,需要自己去补充。

这几年,我一直在太湖边上做调查,包括过年的时候,还有前面7月份的时候,我去跑过好几趟。一开始我到那儿一看,庙很多,一个自然村通常最起码一到三个。我去了几次以后,跑下来的岛上一个镇2/3的自然村。但是绝大多数的庙都是新建的,很少老的,而且几乎百分之九十九的庙都没有碑,所以我从一开始就放弃了历史学的调研方法,我要跟张士闪说明白这一点,我就是纯人类学的研究——访谈。你非要说我跟你不一样,能做很多分工,那我就恰恰要打击你一下,碰到没有资料的时候,你不能硬撑着——人家没有,难道你就不能研究吗?就像我们今天看到这个村一样,你得练一个招,当然这招不是一朝一夕能练成的,可能到年纪大了才能稍微成熟一点。但是一开始要有这意识,就好像你们武术有句话叫“见招拆招”。在实战当中不一定有固定的模式,你要变着法的看对方怎么说,看见什么情况,用什么方法。这个方法不行,就换用另外一种方法,甚至别的学科的方法,这都没有一定之规,没有任何限制,没有说我学什么就必须干什么,不要非局限于一个学科。如果非得划分出个学科来,那到最后搞戏曲还是只是戏曲的路数,搞音乐的还是音乐的路数,搞民俗学的只有民俗学路数,搞历史的还是历史学的路数,还只是“各行其是”。

我会把我跑过的村和庙在地图上全标出来,因为大街小巷这些路我都能看得非常清楚,我非常清楚地看到那个岛过去就是一座山。大家如果看文献当中叫什么山的,有很多就是“岛”的意思,千万不要理解成是现在的山,这跟在腹地里面的山不是一种意思。

我们可以看到,那些庙就是分布在沿着山路那一圈的村落里,我再进一步查,它们从明朝一直到现在,每个时期都叫什么村名——这个在地方志里都有的,历代都会记载。其实我是从宋代开始看,当时这里叫吴县,现在叫吴中区,吴中区的这里的地方志。然后再往东北方向扩展,那一块地方就是在我当时住的酒店那条路右手边对面的那块街区,就是一个逐渐围出来的一块新的地方。他们把太湖的水域围出来,逐渐搞养殖,甚至种植一些果树,建立起一些聚落。

济南市垛庄镇北明村田野调查剪影

去看那些聚落时,我跟那里的老百姓访谈,他们讲说这里原来叫“幸福大队”或者什么“光明大队”,这一听这肯定就是新中国成立以后的名字。那么它为什么取这名儿呢?再仔细一问,这里原来生活的都是渔民。然后他们上岸以后,也就是从“水上人”变成“岸上人”之后,建立了一些新的聚落。那边原来有个老的村,在清代地方志里就记载了,叫“潦里”。叫潦里就是围起来的一块水淹了的湿地,其实就类似芦苇荡。现在那里已经全部平了,但是还会有从太湖通过来的水道,他们叫港,还有很多锈了烂了的小船一直堆在那个码头港口。

这就是直到今天我们可以看到的变化过程。而再往后,这里又陆续在周边形成新的聚落,比如旁边有个行政村叫“新潦”。这些地方的庙,就要比原来山路周围那一圈的庙建立的时间要晚,根据这个,我们就可以看到这整个地区是怎么逐步开发的。最初,靠着山边这一圈基本上从宋代就开始住人了,然后到明代就扩展到比较高的区域,再到了后来一步一步扩展,到今天来看这个岛已经和大陆连接起来,变成一个半岛了,原来岛和大陆是断开的,得坐船。现在扩得很大,它的东北部和费孝通先生的老家开弦弓村,只隔着一条窄窄的水道。

原来这条水道是很宽的,因为他们那条村也是圩田,就是修条堤把原来的水面给控起来了。控下来之后就是慢慢地排水,一点一点得把它排成一片可以种植的土地,并且可以从太湖里引进水来灌溉,比如说种稻子或者蚕桑什么的。这个地就渐渐地围得越来越大,它从一条堤逐渐扩展,像费老的老家吴江县那个地方,很多围可以宽到几里地,就是那些堤岸持续慢慢往外扩,并且人口也越来越多,之后又在圩上建起了一个新的村。所以当我看过那里所有的庙,我现在初步的假设,其实过去很多学者研究结论都和我不一样,我认为是这些“水上人”,自从他们上岸之后,开始在最早在圩上建立的这些庙。这些庙非常小,因为过去在渔民的所有生活都在船上,直到今天还有这样的人。我们在洞庭湖、鄱阳湖做田野的时候,都还看到船头会摆点小神像。

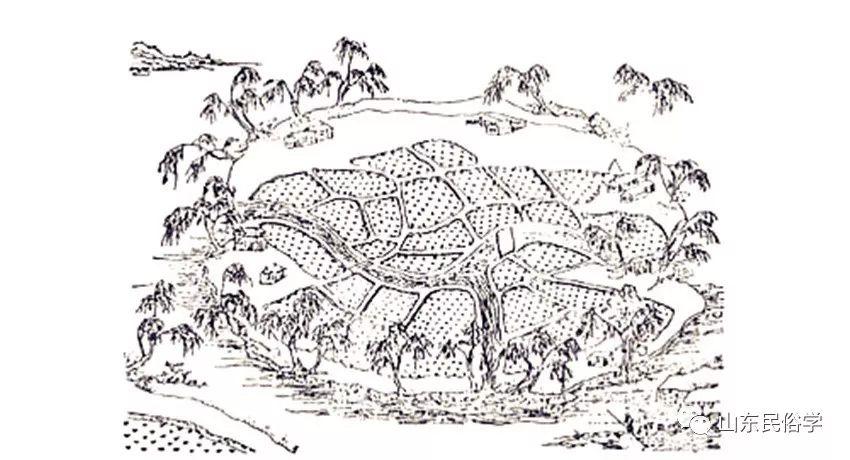

明清时期的江南圩田示意图(图片源自网络)

从政府的管理系统来讲,在明清时代是另外一个管理系统来管理他们,那时候他们的身份低贱,不许上岸,到中华民国以后,到新中国建立,进行了类似于我们土改的“渔改”,这帮人都上岸了,定居了。现在还有大量的渔改档案,没人研究过。我觉得不管是历史研究,还是其他研究,真正需要好好研究的太多了,可很多人实际上在做的研究是垃圾。这么这里进行渔改以后,一般在50年代叫渔民公社,或者是渔民大队。到50年代,变成公社或者大队以后,其实这些渔船还是四面八方跑。今天在江苏的太湖里,明天说不定就进了山东的微山湖了,他们打鱼是跟着鱼走的,并不是在一个地方不动的。到了天黑,就抓几条在船上做饭,吃了睡觉。他们拜神祭祖先都在船上,但是他们一旦定居,把这些神开始弄上岸来以后,只能住岸边,因为内地人还不让他们住。定居岸边以后,他们往往形成一种规模不大的小庙,就把这些神像放到那里面。一开始先是一条船的神像放里面,然后七八条船,十来条船,几十条船,形成一个村子了,你就可以看见一个小庙,里面堆着几十个不高的神像,沿着墙摆一排。这是我们今天看到的。

那么你说我做的是历史研究,还是民俗研究呢?随着逐渐的发展,内地人也慢慢认可他们了,他们的庙就越盖越大。现在我看到这些自然村的庙,有些在新修以后变得比较大了,但是原来的老庙可能是连人都进不去的很矮的那种。这就表现了一批人,从水上人变成陆上人、岸上人,在过渡阶段的这样一个过程。通过看这些东西,基本上可以勾勒出一个很漫长的、逐渐变化到今天的这样一个过程。而这些,都是从我今天眼睛里看到的东西里面读出来的,而不是从纯粹读文献读出来的。因为我在这些地方找不到多少碑刻、契约文书这些东西,一个契约文书都没看见,江苏也被破坏得很厉害。因为江苏从蒋介石搞新生活运动的时候就开始被破坏,破除迷信,民国时期搞“德先生”“赛先生”科学民主的时候,当然针对的就是迷信,这些是与科学相对立的概念。尤其那个时候江苏还是首都所在地,更是重灾区,受到的破坏尤为严重,但是我们依然可以通过现存的,或者是重新复兴建出来的这些东西来观察、研究。

他们主要的游神仪式是正月初三开始,到正月十三这样一个时间,然后不同的村落不同的日子,他们几乎没有一个全镇各个村在一起的大会演,都是各村按照自己的时间来进行。而且在庙门口我们可以看到通知,写着几月几号这个庙游神的路线是从哪一站到哪一站。基本一看我们就可以知道,这里是从某一个时代形成的社区。这一片是几个自然村,另外一片又是几个自然村,它们按照日子排。而且你跟当地人谈,他们说“我们这个神是前山的,他们有七兄弟,然后后山还有山后的七个兄弟”,也就是说它们之间是一个有先后之间的关系,就是先来的居民先搞,后来的居民一来,看着前面的人怎么做,就也跟着搞。因此今天看到的,每一个今天还在做的仪式活动,它和历史上的社区关系实际上是同构的。

他们说农历六月二十四还有一个仪式,很具有特殊性,一些村要抬神去一个叫葑山寺的地方。但是这次和平常非常不同的一点是,在这一天去的时候,有坐船抬着神像去的。因为现在都已经上路了,尤其这几年经济发展、保护生态环境概念的实践,所有的养殖业都不允许干了,原来太湖大闸蟹不许养了,从去年开始就封了,人们都去上班了或者打工,当然这些是后话。

我7月去的时候,他们是从半夜开始的。那天到村里是夜里两点半,去到其中一个村的庙抬神像,他们就在那里停了很长时间。准备了半天,到差不多快四点了,他们的一个老人家开始敲锣打鼓,这个就是通知他们本村的人该起床了。可是当时他们人来的非常少,因为现在都在厂子干活或者到哪里上班去了,没法跟领导请假。因为不像以前,渔民在过去跟农民一样,想几点起就可以几点起,早起了把仪式搞完了,还可以回家睡觉。现在上班就不行了,马克思提的八小时工作制,这就是资本主义大机器工业带来的产物,把好多原来的传统给改了,这些活动都变了,外人来就不知道了。

当然话说回来,他们当时还是带起了一批人,大概四点钟开始坐船出发。据说每年只有六月二十四这天是从水路坐船走,我跟着一条船,就站在神像神轿神椅的背后,一路走,看它走到哪。走到一个什么地方,这些船和神像就开始转,跟着它的那些仪仗船离得远远的,到某一个地方360度转三圈,然后在周围放炮。沿岸的居民半夜天没亮的时候起来,在边上摆个桌,烧香放炮,船就一直在走,一直开到水面上,最后开到那个寺下面的港。其实原来那个寺,在明朝甚至到清朝的时候,就在水的边上,但是现在外边已经有很宽的一片地,都是后来特别是二十世纪以后新拓出来的,当然现在的港还是可以把村落连通到太湖里面去,有机动的小船,小船后面安一个马达,然后就跟着走了。原来都是这些四面八方的渔民,网船会其实已经是很晚的了,原来他们都是去什么苏州的上方山、穹窿山,那些山今天已经到了很里边了。包括著名的范成大,南宋的诗人,他的名字别号叫石湖,石湖原来是跟太湖通着的,可现在已经圈到陆地里面的一个湖了。穹窿山、上方山,你今天上去看还能到,已经到陆地很里面了,但是你看清代地图上,这些山就像五个手指一样,突出在湖里,这一片全都是水,然后这些山就在水里。现在都到陆地里面去了,所以沧海桑田,这几百年变化很大。

所以渔民们原来都去那里,原来那里四面八方都是水路,有很多记载讲这些东西。当然我不管有多少人对那里做过研究,对于一个岛来说,我现在才开始试图去寻找跟岛上的人有关的文献。我一开始的印象,包括我脑海中的这些问题、假设的提出,几乎跟文献无关。不管是传世文献,还是地方的这些文献,我做调查之初也没有想做研究,我根本就是觉得好玩。去看一个地方,对于我研究别的地方而言就又多了一个参照系,对我自己的研究有启发。但是去了几次以后,再对比看看前人相关的研究,我就有点失望,有些解释可能不一定对。有一次做完田野我在朋友圈里说,我当时走到七兄弟中被称为老大的庙,但是坐在那里的妇女说老大平常过年都不抬出来,就在里头,但是老大有个替身可以抬出来。我问替身在哪,他说替身在上山的路上。我就从那镇上往街道走,找了半天找着了,进去一看有两间屋子,左边的里面是老大的替身,后来我就问右边那间房子里边拜的是什么,当地的妇女跟我说了一句方言,我听不懂,反正就是他们本地的话“lao nia”,我就不问是什么了,反正我也听不懂。

我又问那村里人一般是什么时候到这来,然后她说是办丧事,这个我听懂了,指的就是家里死了人来。真的,话音未落,这时候正好进来了三五个妇女,头上垂着白色的孝带,证实这地方是家里死了人来的地方。我恍然大悟,原来她说那“lao nia”是老爷的意思,我才明白是老爷。老爷是谁?百姓一般就是管城隍或东岳叫老爷,我一下就明白了,这一定是城隍,因为管死人的,一个是城隍,一个是东岳,而这个镇上的东岳庙我已经找着了,在镇上的东街,一直走到头,在镇上一个叫殿前的村,现在不叫东岳庙,现在叫东山寺,。现在佛教到处占庙,把所有的原来的神庙就占成他们的。

日本著名东洋史学家滨岛敦俊教授(图片源自网络)

于是我想到一个很重要的问题,研究江南的民间信仰最有名的学者,就是日本的滨岛敦俊,我们的老朋友,80多岁了。他专门研究江南的城隍信仰,他有个重要的看法——我们知道,城隍(庙)一般只有在县城一级以上的城里才有,可是为什么在江南,许多乡镇一级都有城隍庙?他认为是江南地区经济发展,造成市镇的实力扩张,导致人们抬高了等级意识,要和县城竞争。这还是很符合脑海中对江南的历史认识的,但如果从田野实践出发去理解,只要是老百姓生存的地方,总有一个地方要管生老病死的事儿,所以城镇乡村就可能因为这么简单的理由搞个城隍庙或城隍殿的,也可能搞个东岳庙。不管它是什么庙,如果有知识的人,他知道管鬼、管死人的地方是城隍,是东岳,但是不知道的人也可以把他们叫别的。所以它是老百姓的日常生活中一个非常重要的体现,不能在某一个范围内的社区,没有一个专门负责这类的事儿的庙。因此昨天我们看的九圣庙,以及华北大多数地区都存在着的三圣庙、五圣庙、七圣庙,它们都包含有本村人死后“告庙”的职能。

这就给我很大启发,为什么像我们这样做历史的,特别强调做田野。当然我的假设不一定对,我需要去进一步证明它。我最近写另外一个文章,我发现我的很多假设很难去找到相关的材料证明。因为以前过去的人都不这么讲,如果你这样研究,想重新去解释一个地方是很难的。所以这就跟昨天我们的田野作业一样,提供了很鲜明的范例,做历史的人在思考历史问题的时候,或者说在思考历史与现实社会的连接的时候,完全不非得需要从文献出发,从田野当中观察到的现实世界出发,可能是同样重要。因为张老师今天开了这么一个头,他先把学科的分工壁垒强调了一下,又侧重地说我在田野中发现了什么,包括我们昨天经历过的部分,还有我个人经历的两个例子,就这样分享了一下。

其实,在这些背后有一些挑战,我认为主要还是挑战着我们学界以前的研究深度。过去很多人研究就做一个专门的调查,有很多的具体的内容,可能是本地人都不重视的东西,却都是特别特别重要的。80年代到90年代,很多村自己都编过村志,但很多村子对于非常重要的东西,却都语焉不详。我们走过好多地方,跟人家聊天,他们抱怨各种事,比如修祠堂时遇到什么困难,没有力量把它们的价值给发掘出来。当然就像我们今天下午看到的,每个地方这种情况不太一样,后来我在咱们的群里转发了一个我在网上随便搜到一篇文章,也提到我们昨天去的、大家印象那么深刻的石匣村,但就是寥寥数语,是文章中提到的很多有东西的村中最不起眼的之一,但对好多别的村讲了好多东西。所以我说这个乡镇(注:谈话时所在的章丘区垛庄镇)厉害了。如果就按他说的按图索骥,明天先选几个村溜达一圈,也不见得花多少时间,也不见得去找什么领导,自己开车去看看,遇到不知道的就下车问个老人,“听说你们这儿有什么元代的什么明代的,在哪儿啊?还有没有啊?”因为网上写的东西应该还是能找到点什么线索的,因为这一个镇啊,至少我估计有十个村是值得去研究的。反正我一看那记录里,至少有四五个地方我觉得可能给我们带来的欣喜会不亚于昨天石匣村那样的地方。

如果大家都能够做很好的这种个案的研究,你对这个镇的一个整体认识,就可以升华到一个乡镇的层面,不是42个村都研究,哪怕就十个村研究好了,也能大概东南西北各找几个点,镇的面貌直接就出来了,你们想想它的意义会有多大。我觉得这个意义,大概可以告诉我们,在中国的北方,可能能够提出一个东西,因为大家都说有华北的,或者北方的研究,没有一个大家很公认的,一个做得比较彻底的、透彻的,把从中国历史开始一直到今天的结构过程,给梳理得很清楚的这样的范例。

如果有30年的时间,像他们珠江三角洲经过30年的研究一样,30年的时间我们能够做到这个地步。当然有了前贤的经验积累,所以我们可能不要30年,有20年也行,但是绝对不可能一年两年做出来,那样做出的东西都是烂东西。这么丰富的材料,就可以有很多解释。很多东西我都不知道该怎么去解释,都得下很多的功夫,而且我们每个人的各方面精力、能力也不一样,还得凑成团队,每个人还有自己的别的事情。但是慢慢积累积累,能够弄这么一个东西出来,我觉得是非常值得期待。

张士闪:感谢赵老师,这个垛庄镇我觉得真是非常伟大。在石匣村里面,我仔细看了一下,感受到这种激动了,真是需要花费很多精力。刚才我听了赵老师这些话,更加热血沸腾了,下一步可能会花很多精力来研究垛庄。一旦大家选了垛庄,谁做不好就“剁”他的手!而且,我为什么给您出了这样一个题目,因为我最近一直苦恼于咱们的国家出版基金项目《田野中国》丛书的总序该怎么着手。您讲了很多话,我听了以后有点思路了,虽然后面我还得再请教您!

(录音整理:山东省民俗学会秘书处)

图文来源:“山东民俗学”微信公众号 2019-09-26

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛