摘要

《庐江民》是唐代《宣室志》中一则志怪小说。通过历史语境与文本分析,可确定《庐江民》描述的是唐代江淮地区胡人举行祆教仪式“泼寒胡戏”的场景,所记录的仪式细节为祆教研究提供了难得的民俗志资料。《庐江民》也为研究志怪小说、民间文学、宗教仪式历史上复杂的互动关系提供了典型的个案。

关键词

《庐江民》;祆教仪式; “泼寒胡戏” ;民间流言;志怪小说

晚唐张读所撰志怪集《宣室志》中《庐江民》一则,其情节幽隐晦涩,令人费解,也因此引发作者释读兴趣,尝试从该志怪的历史语境出发,阐幽溯隐,发掘文本的意义所在。同时也以该志怪为线索,探寻文人志怪小说、民间传说、宗教仪式三者间的互动关系,以求对中国民间文学与民间文化、作家文学之间的互动关系有更为全面的认识。

一、文本释读:

《庐江民》与江淮民间异闻

张读《宣室志》是中国历史上著名的笔记体志怪集,得名于汉文帝在宣室问贾谊鬼神之事的典故,其书多记神仙鬼怪狐精、佛门休咎故事。现以上海古籍出版社编校的《唐五代笔记小说大观》为据,将《庐江民》原文引出,作为分析的基础:

“贞元中,有庐江郡民因采樵至山,会日暮,忽见一胡人,长丈余,自山崦中出,衣黑衣,执弓矢,民大恐,遽走匿林中窥之。胡人伫望良久,忽东向发一矢。民随望之,见百步外有一物,状类人,举体黄毛数寸,蒙乌巾而立,矢中其腹,辙不动,胡人笑曰:‘果非吾所及!’遂去。又一胡,亦长丈余,魁伟愈于前者,亦执弧矢,东望而射。中其物之胸,亦不动,胡人又曰:‘非将军不可。’又去。俄有胡人数十,衣黑衣,臂弓腰矢,若前驱者;又见一巨人,长数丈,披紫衣,状貌极异,缓步而来。民见之,不觉瞿然。巨胡东望,谓其前驱者曰:‘射其喉!’群胡欲争射之,巨胡诫曰:‘非雄舒莫可。’他胡皆退。有一胡前,引满一发,遂中其喉。其物亦不惧,徐以手拔去三矢,持一巨砾向西而来。胡人皆有惧色,前白巨胡曰:‘事迫矣。不如降之!’巨胡即命呼曰:‘将军愿降!’其物乃投砾于地,自取其巾,状如妇人,无发,至群胡前,尽收夺所执弓矢,皆折之,遂令巨胡跪于地,以手连掌其颊。胡人哀祈,称死罪者数四,方释之。诸胡高拱而立,不敢辄动。其物以巾蒙其首,东望而去。胡人相贺曰:‘赖今日甲子尔;不然,吾辈其死乎!’既而,俱拜于巨胡前,巨胡颔之,良久,遂导而入山崦。时欲昏黑,民雨汗而归,竟不知何物也。”

贞元为唐德宗李适年号,共二十一年,即公元785—805年。庐江郡为古地名,西汉时设,历代或废或置,唐玄宗天宝元年(公元742年)复名庐江郡,治所即今之安徽合肥市,大致包括今皖西南大部与赣北部分地区,即今安徽池州、铜陵、庐江、合肥与江西景德镇、九江、上饶等地。《庐江民》中所记之事,发生于中唐时期的皖西南某地,一位樵夫在山中意外窥探到一群胡人与怪物发生战斗,群胡引弓射之,而怪物无伤,似欲反击,胡人哀戚求免,居然得到怪物原谅,最后胡人与怪物各自离开,樵夫惶恐而归,竟不知胡人为何人、更不知怪物为何物。这一幕怪异场景发生于深山幽林中日暮之时,更增添了几分神秘幽晦的气氛,令人千百年后读之,尚有惕怿之感。所谓“志怪”,据清代纪昀称即“记录异闻”之文体。由此观之,《庐江民》可谓典型的志怪之作,其可足骇怪之处在于:

其一,胡人与怪物身份不明。胡人行为装束不似佛教徒,其域外身份说明其并非华夏传统中的修仙得道之士或巫覡之流,但胡人中有“将军”、众人之别,将军为巨胡、披紫衣,众人则皆穿黑衣、执弓矢为其前驱,群胡地位不一、衣着有别、行动有序、号令分明,似应为某一神秘团体之成员;怪物实为一位“举体黄毛”“蒙乌巾而立”的无发妇人,既非佛道两教神灵、也难以在民间巫妖信仰中考辩其身份。

其二,胡人与怪物的对抗颇具戏剧性,不似现实中的斗战行为。三胡人三次射击的场景,每次皆有相似之处,但紧张程度却层层递进,营构出“三叠式”的叙事层次,令读者有身临其境之感。胡人居西方,皆东向射之,三矢依次射中怪物腹、胸、喉,怪物立而不动,最后也东向离去,这样方位明确、排列有序的行为也不似真实的战斗场景,更像某种戏剧性或仪式性的表演行为。

其三,结局出人意料。怪物被射中三矢,安然无事,似对胡人不利,一转眼间,将军与众胡竟然下跪乞降,自称死罪,甚至被怪物连掌其颊,而“诸胡高拱而立,不敢辙动”,毫无反抗的表现,其情节与人物性格的转折出人意料之外。最后怪物安然离去,胡人方敢起身,隐入山中。从文末“胡人相贺曰:‘赖今日甲子尔;不然,吾辈其死乎!’”一句来看,胡人与怪物日暮之战,应该是按照某种既定日程进行的,只能发生在“甲子”这一特定的时间段内,而战斗的结局也在事先掌控之中,尽管过程惊险,但只要发生在“甲子”中,胡人诸辈就不会有性命之虞。然而甲子究竟有何特殊意义,文中并未说明。整个故事既无因果之叙述,也无明确的主题,仅仅截取了一幅诡异场景,展现于读者眼前,留下释读的空间。

志怪起于秦汉、盛于汉魏六朝至隋唐,宋代以后逐渐成为古代小说体裁之一。但志怪在唐代以前并非单纯的文学创造,鲁迅早已指出:

“中国本信巫,秦汉以来,神仙之说盛行,汉末又大畅巫风,而鬼道愈炽;会小乘佛教亦入中土,渐见流传。凡此,皆张皇鬼神,称道灵异,故自晋讫隋,特多鬼神志怪之书。其书有出于文人者,有出于教徒者。文人之作,虽非如释道二家,意在自神其教,然亦非有意为小说,盖当时以为幽明殊途,而人鬼乃皆实有,故其叙述异事,与记载人间常事,自视无诚妄之别矣。”

如鲁迅所云,文人志怪,非为弘扬释道两教,但也非有意识地进行虚构的文学创作,而是如干宝《搜神记序》中云:“考先志于载籍,收遗逸于当时”,其资料来源或“承于前载”或“采访近世”,抱着搜奇记异、有闻必录的态度,对幽明两界的异事加以自以为客观的描述。张读《庐江民》即鲁迅所云文人搜奇志怪之作。中晚唐时期,文人志怪之风盛行。张读高祖张鷟撰《游仙窟》、祖父张薦撰《灵怪集》、外祖父牛僧儒撰《玄怪录》,皆为唐志怪中重要作品,张读撰写《宣室志》,自有其家学渊源,也可见唐代文人志怪风气之浓厚。《宣室志》“所记二百余条,皆唐事,大凡征应、果报、神仙、僧道、鬼魅、精怪、夜叉、冥曹、梦异、变化、禽兽、珠宝种种神异,几无所不述。大抵系作者亲所闻知,鲜有因袭,即事有别见者,亦自载所闻耳。”可知张读所撰志怪,多来自生活中耳闻目睹,属于“采访近世”范畴。此类“采访近世”所搜集的志怪很多原本就是民间传言,被文人记录改编后成为志怪小说。

张读生于唐文宗大和八年(公元834年),卒于唐僖宗中和年间(公元881—885年)之后,《宣室志》写于唐懿宗咸通四年至十四年间(公元863—873年),距《庐江民》中故事发生的时代,至少已有六十年之遥,张读何以得知六十年前的江淮旧事?张读年少及第后曾于唐宣宗大中十年(公元856年)入宣歙观察使郑薰幕府为僚佐,在宣州为官。宣歙观察使为江南八道之一,领宣、歙、池三州,宣州治所即今安徽宣城县、歙州治所即今安徽歙县、池州治所即今安徽贵池县,大致相当于现代的皖东南地区,与庐江郡相毗邻,所辖池州地更与庐江郡在行政辖地上有先后沿袭的关系。宣歙与庐江郡皆属广义上的江淮地区,两地毗邻且交往密切,张读于宣州为官时,有机会从当地故老耆旧口中得知不少民间怪谭,《庐江民》极可能为张读当时从民间听来的流言异闻,中年以后撰写《宣室志》时,张读将淮南旧闻记录其中,亦在情理之中。已有研究者指出,自汉魏至明清,志怪中的文人作者多为博学之士,所撰志怪小说多非单纯的文学创作,而是一种记录、抄集性质的著述,有似某种小型的“类书”或学人治学时的编撰之作,所“志”之怪,可视为轶事旧闻的记录,而非有意虚构之幻怪。不少志怪还可归类于古代博物志的范畴。因此,志怪可视为某种来自民间的“非正统的社会史料”,甚至具有近似于民族志资料的性质。志怪小说并非传统意义上的虚构文学,而是在古人的世界观与知识框架下具备主观真实性的文化史资料,这一点已经成为学界的共识,因此,重视志怪的历史语境,借志怪文本发掘隐藏其后的古代生活世界与知识视野已成为志怪研究的新方向。在此新趋势的观照下,一旦明了《庐江民》的民间来源,就可以将其作为社会史的资料,参照中晚唐江淮地区的历史语境,分析其隐含的文化与历史内容。

二、语境分析:

《庐江民》与江淮胡人祆教信仰

“胡人”在唐代主要指称来自中亚地区的“粟特人”。《庐江民》中出现的胡人应是当时活跃于中原内地、信仰祆教的粟特胡。唐代与“胡”字相对应的梵文字是“suli”,而“suli”即由 “粟特人”一词衍生而来。粟特人在西方文献中被称为“Sogdiana”(索格底亚那),系指居住于中亚阿姆河(古称“乌浒水”)与锡尔河(古称“药杀水”)之间,分布在泽拉夫善河流域、以撒马尔罕为中心、操独特的粟特语之印欧人种东伊朗分支居民。唐代文献中称粟特各国之人为“昭武九姓胡”,其人有康、安、曹、石、米、何、史、穆、罗等姓。粟特人地处欧亚大陆腹心,以经商见长,从南北朝至隋唐期间,中原与西域的陆上贸易大多掌握于粟特商团之手。粟特人在中国主要分布于河西走廊与黄河北岸灵州、夏州等六胡州之地,[但早在南朝初期粟特胡已在江南出现,南北朝时期,江南地区也多有粟特人居住。唐代更有大量粟特胡商入华,“利之所在,无所不至”,中原与江南地区活跃着大量胡商,甚至还有大批粟特胡人被整体迁徙,安置于中原与江淮之地,如《新唐书》地理志关内道宥州宁朔郡条记:

“调露元年(公元679年)于灵州南界置鲁、丽、含、塞、依、契等六州,以处突厥降户,时人谓之‘六胡州’。……开元十一年(公元723年)康待宾叛乱,克定后,迁其人于河南、江、淮诸州。”

唐开元九年,粟特首领康待宾等起兵反唐,失败后,唐王朝徙“河曲六州残胡五万余口于(江、淮)许、汝、唐、邓、仙、豫等州,始空河南、朔方千里之地”。可知当时江淮一带,有一次多至五万余口的胡人徙居于此。安史之乱后,回鹘牟羽可汗挟协助唐室平乱之功,派遣治下粟特胡商入唐,于长安城、太原府、河南府及长江中下游荆、杨、洪、越等州所在皆有,令粟特胡人在江淮一带更为兴盛,在唐代文学作品中多有扬州识宝胡人的故事,即对此现象的文学记忆。粟特人万里行商,须组成商团集体行动,归附唐室后,多按其部落安置于特定的“胡州”,即使被迁徙至内地,仍聚居于“胡村”中,不与他族相混杂,由其本族首领管辖。其首领多身兼祆教祭司之职,唐人称为“萨宝”,自称为“穆护”,其实来自祆教祭司“麻葛”之转音。粟特人以远行经商为本业,也因此形成喜冒险、尚机敏、好勇武的性格,内附的粟特胡常被征召为士卒,其首领则多被委任为武职军将。因此,《庐江民》中江淮山林间出现武装的胡人团体,武艺精湛、行止有序、号令严整,首领被称为将军,与历史实境无悖谬之处,反而是唐代江淮间胡人生活与行动方式的真实写照。

入华的粟特胡人也将其信奉的祆教传入中国。祆教起源于古雅利安人原始信仰,约三千年前形成于古代波斯地区,其教主张世界本质为光明与黑暗两种元素构成,分别形成善与恶两大势力,世间万物与人类都处于善恶明暗两大神灵力量的永恒斗争中,人类与宇宙的历史就是两大势力不断战斗的历史。因祆教崇拜火之净化与驱魔的威力,又被称为拜火教。故而汉人对于祆教普遍持有神秘怪异的印象,将祆教神灵称为“胡神”或“胡祆神”,认为胡神法力威灵却又行为难测,在唐代志怪中亦有描述祆神威灵怪异的记载。如祆教教义视犬为神圣动物,不许伤害犬类,甚至认为犬可以作为神灵的助手驱逐恶魔、拯救人类灵魂,据《太平广记》引《通幽记》“李哲”条称:“唐贞元四年春,常州录事参军李哲家于丹阳县东郭。……有乳母阿方者,性通鬼神,常见一丈夫,出入随之,或为胡形,须髯伟然,羔裘貂帽,间以朱紫……”此胡神憎恶邻人杀犬食犬,还擅于以犬为助手,李哲家有两犬,为其役使,“自有此妖,不复食,常摇尾(与胡神)戏于空暗处”,凡李哲家中窃议之事,双犬皆告之胡神。后请来淮楚间精于咒术之人,才将其逐出。可知该胡神即为可以役使神犬的祆教之神。又有《原化记》中《楚州人》所云:

“近楚泗之间,有人寄妻及奴婢数人于村落。……村人唯吹笛为乐神曲,殆欲彻曙,忽前舞者为著神下语……神曰:‘我合聘得君妻,可速妆梳,少顷即来迎娶。’……少顷即天明,……乃见一胡神,紫衣多髯,身长丈余,首出墙头,唤曰:‘娘子可发去也。’此子不知所以,其妻于室中仆倒而卒。”

《李哲》、《楚州人》故事发生地在常州丹阳(今江苏常州丹阳)、楚州(今江苏淮安)、泗州(今江苏盱眙),与《庐江民》故事发生地同处于江淮之间,有着相同的社会历史背景,也是中晚唐时期江淮民间对于胡人祆教的文化想象之体现。《李哲》与《楚州人》中的胡神都以身长丈余、紫衣、多须髯的胡人丈夫形象示人,可知此为唐人对胡神的某种固有印象。《庐江民》中身长丈余甚至数丈、披紫衣、状貌极异的巨胡形象与另两则中的胡神相同,是经过渲染加工的超人间形像,也是胡神的化身,《庐江民》中的斗战场景因此也非现实的争斗,而是胡神与怪物之战。结合前文对战斗过程的分析,更可确定《庐江民》中描述的是某种与祆教信仰相关的仪式,具体而言是对仪式的表演场景的记录。

祆教规定,每天日落后到月亮升起的这段时间,是最庄严的崇拜时刻,适合举行各种神圣的祭仪。这大概与祆教崇拜日月天空,而此时间段内日月相并存、辉映于天际有关。而《庐江民》中故事所发生的时间恰好是“会日暮”,结束于“时欲昏黑”,与祆教祭仪的神圣时间相吻合。据文献记载,祆教由粟特胡初传入中国时,亦无祆庙祆寺,也无专门的宗教场所,而是以象征性的祭拜天空日月星辰来表达对祆神的敬畏,如《晋书》卷一百七《石季龙载记》附《石鉴传》记:“龙骧孙伏都、刘铢等结羯士三千伏于胡天。”据历史学家唐长孺考证,即为祆教入华早期的仪式,《魏书》卷一三《皇后列传·灵太后传》记宣武皇后胡氏于北魏孝明帝神龟二年(公元519年)幸嵩山,“从者数百人,升于顶中,废诸淫祀,而胡天神不在其列”,说明当时的祆教徒仍保持在嵩山等高山上祭祀胡天神的习俗。唐代开始虽受到中原文化影响,在长安等地建祆寺,但数量甚少,祆教徒流寓在外者仍保持山野中行祭仪的习俗不足为奇,《庐江民》中众胡在山崦密林中举行仪式,正与祆教教义相符。众胡中除祆神披紫衣外,余众皆身穿黑衣,而祆教中的祭司在中国民间被称为“火正”,身着的道冠与道服皆为黑色,民众拜祭祆神时,也以紫色为尊重,将军与众胡以紫色、黑色为主色,正是祆教徒的特征。

时间、地点与人物形象皆证明《庐江民》中的怪异场景实为当时的粟特胡人及祆教仪式写照,但故事中描述的具体是祆教中的何种仪式,其记载的意义与价值何在,则又需将文本中的行为展演与历史文献中记载的祆教仪式进一步相比较。

三、展演分析:

《庐江民》与“泼寒胡戏”

粟特人信仰的祆教,与古伊朗正统的祆教有所区别,融入很多粟特本土神灵崇拜、仪式乃至巫术成分。粟特人的祆教仪式中以“泼寒胡戏”最为知名,泼寒胡戏为汉人称谓,其本名称“苏摩遮”。《旧唐书·康国传》称:“其人深目高鼻,多须髯,……以十二月为岁首,……至十一月,鼓舞乞寒,以水相泼,盛为戏乐。”《新唐书》卷二二一下《康国》云:“十一月鼓舞乞寒,以水交泼为乐。”《资治通鉴》卷二零八记:“乞寒,本西国外藩康国之乐。……其乐大抵十一月,裸露形体,浇灌衢路,鼓舞跳跃而索寒也。”《文献通考》卷一四二《乐·西戎》记:“泼寒胡戏即乞寒胡戏,本出于胡中西域康国,十一月鼓舞乞寒,以水交泼为乐,武后末年始以季冬为之。”泼寒胡戏在季冬为之,即农历十一、十二月举行,此时天气寒冷,正是阳气微弱之季,何来压阳气、乞寒的需要?其实,这是粟特人来华后,历法发生错讹的结果。粟特人在故乡举行泼寒胡戏,即所谓“十一月鼓舞乞寒”,是按照粟特地区的祆教历法而定。按唐杜佑《通典》卷一五三《康居》引韦杰《西番记》云:“康国人……其人好音声,以六月一日为岁首。”此处六月乃指中原农历之六月,即约公历之七、八月之时。至于新、旧唐书中又称“以十二月为岁首,……十一月鼓舞乞寒,以水交泼为乐。”是指粟特当地祆教历法之月份,岁首即祆教历十二月在农历六月一日,岁末即举行泼水乞寒之祆教历十一月为农历五月,约在公历之6、7月左右。粟特地处中亚内地,每年公历6、7月,正是西南亚热带季风从阿拉伯半岛自西南向西北进发肆虐于中亚内陆之时,粟特地区多为绿洲、沙漠,皆被热风恶浪袭扰,干旱、疾病肆虐,人们希望热风尽快消散,顺利熬过这一段热风肆虐、水源缺乏的日子。待到祆教岁首来临,即华夏农历六、七月之时,正是粟特地区雨季到来,农业进入播种季节之时,粟特人的生活方进入另一阶段。也正以此季节变换、旱季与雨季相交替为背景,泼寒胡戏的举行才有其现实的和心理慰藉的价值。待粟特人入华后,武后不知泼寒胡戏与祆教节令的关系,沉溺于胡戏歌舞带来的耳目之乐,误以为祆教历法中十一月为农历十一月,又兼农历十一月(腊月)恰好是傩戏和岁末百戏上演之时,而下令将泼寒胡戏改在该月举行,徒满足其声色娱乐之好而忘却了泼寒胡戏的本意。

泼寒胡戏在唐代朝野间曾经风行多年,但其“裸身挥水,鼓舞衢路”之状已导致士大夫非议。至唐睿宗时,又有张说上疏称:“乞寒泼胡,未闻典故;裸体跳足,盛德何观;挥水投泥,失容斯甚。”要求禁断此戏。唐玄宗遂于开元元年(公元713年)下《禁断腊月乞寒敕》:

“敕 :腊月乞寒,外蕃所出,渐积成俗,因循已久。至使乘肥衣轻 ,竞矜胡服。阗城溢陌, 深点(玷)华风。 ……自今已后,无问番汉,即宜禁断。开元元年十二月七日。”

至此,在官方层面,泼寒胡戏消失于中原大地。

其实,泼寒胡戏并非徒供戏乐,而是一种祈求平安、驱逐邪恶的仪式活动,其中“裸体跳足”“挥水投泥”等行为都具有宗教上的意义。如唐慧琳《一切经音义》卷四十一云:

“苏莫遮,西戎胡语也。……或作兽面,或像鬼神,假做种种面具形状;或以泥水沾洒行人,或持磨索搭钩,捉人为戏。……土俗相传云:常以此法禳厌,驱趁罗刹恶鬼食啖人民之灾也。”

又据宋代王明清《挥麈前录》卷四云:

“高昌即西州也,……俗多骑射,妇人戴油帽,谓之‘苏莫遮’,用开元七年历,以三月九日为寒食,余二社、冬至,亦然。以金或银俞为筒贮水,激以相射,或以水交泼为戏,谓之‘压阳气’,去病。”

可知泼寒胡戏之意义与中原传统的驱傩仪式其实相近,目的是为了“压阳气去病”“ 以此法禳厌,驱趁罗刹恶鬼食啖人民之灾也”。在胡戏中,人们泼水以驱逐“阳气”——也就是夏季热带季风——赶走象征着热风的罗刹恶鬼,避免疾病灾祸,求得凉爽湿润的天气,也就是所谓的“乞寒”。 胡戏中泼水是最为重要的去病禳厌之法,水也是最重要的武器,这是因为粟特地处亚洲内陆,多沙漠绿洲,气候干旱,水是生命之源、万物之母,珍贵而难得,因此水神在粟特祆教仪式中地位高贵、法力强大。在祆教圣典《阿维斯陀》的精简本《胡尔达·阿维斯陀》中有关于日、月、光、火、水五种神圣物质的赞颂,称为“五颂”,可见水神地位仅次于圣火之后,对水神的颂歌称为《阿雷维德·苏拉·内亚耶什》,祆历八月十日为水神节,每月十日为水神日,都要在江河岸边向水神致祭行礼。泼寒胡戏的本名“苏莫遮”即祆教水神之名,来自粟特语中smwtry’,又称sumdr,其意为“大量的水,水神”,汉文又译为“苏摩遮”或“苏幕遮”。

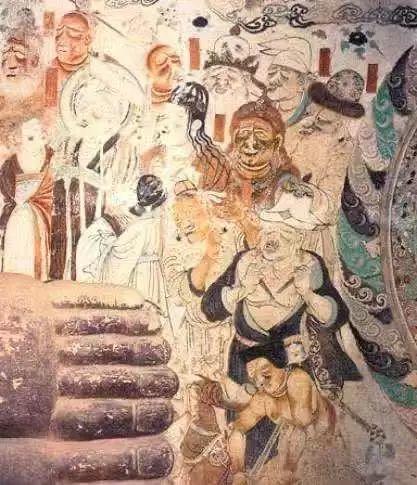

水神苏莫遮的对手“风”也是祆教神灵。祆教风神在古波斯神话中被称为瓦达(vata)女神,又称“巴德”(Bād),掌管自然之风,大地噫气、万窍怒号皆瓦达女神所为。在祆教神祇中亦具有崇高地位,被祆教徒尊称为维斯帕卡(weshpakar),在祆教早期,风神维斯帕卡与火神阿胡拉·马兹达、创世神佐尔万并列为三大主神。祆教圣典《阿维斯陀》中有专章《拉姆·亚什特》颂扬风神威灵,遗憾的是该章内容大部散佚,对风神的信仰与祭仪细节皆难以查找。但风神被认为与印度教主神摩睺罗一样具有双面性,兼具生命与死亡的双重性格,既可以带来风暴和热浪毁灭万物,但和风又可以带来细雨,滋润万物生长。姜伯勤在《中国祆教艺术史研究》中指出新疆克孜尔、库木吐喇石窟劵顶有祆教风神像。神像绘于唐代,有两种类型,一为库木吐喇型:头有两角、两耳、似兽面或鬼神面,右手举一大披风,披风尾部呈下垂状,胸有两乳,下有乌云;一为克孜尔型:秃头、两耳两角,较库木吐喇小,胸前有双乳下垂,背后有环形披风,双手各持其尾部,下半截为云彩。《中国祆教艺术史研究》中有风神石窟绘像照片,但书中未指出绘像的明显特征,即两类型风神头像皆为秃发状,环状披风绕其头部,似乎有遮掩秃发之意。风神面容丑陋,但神像同时却又特意通过袒露双乳与身体姿态来体现其女性的特征。这大概是因为风神具有善恶双重性格,所以在形貌上才表现为头裹披风、相貌丑陋、袒露身体的妇人形象,秃头丑陋之貌喻意其恶的一面,而袒露双乳的女性形象又在暗示其兼具生育、滋润的一面。

在泼寒胡戏中出现了风神的形象。据南朝《宋书》卷四十一《后妃》记:

“上(宋明公)尝宫内大集,而裸妇人观之,以为欢笑。后(明恭王皇后)以扇障面,独无所言。帝怒曰:‘外舍家寒乞,今共为笑乐,何独不视?’后曰:‘为乐之事,其方自多,岂有姑姊妹集聚,而裸妇人形体,以此为乐?’。”

可知胡戏中有女性裸体跳足者,暗示其与风神形象可能存在某种关联。值得注意的是,其人皆戴苏莫遮帽遮掩面目,以便“苏莫遮帽,覆人面首,令诸有情,见即戏弄,老苏莫遮亦复如是,从一城邑,至一城邑。一切众生衰老帽,见即戏弄。”苏莫遮帽即油帽,用羊皮制成,外涂油以防水,宋代高承《事物纪原》释云: “用皂纱若青,全幅连缀于油帽或毡笠之前,以障风尘”。可见泼寒胡戏中裸妇人所戴苏莫遮帽为外表光滑的羊皮帽,下垂黑纱遮体,又称衰老帽或老苏莫遮,知多为老妇所戴。羊皮涂油光滑无毛、衰老者多无发秃头,此裸形、秃头、黑纱遮体的老妇形貌恰与风神形貌一致。此秃头裸体老妇被以水交泼、腾逐喧嚣,加以戏弄,正是仪式中水神战胜风神之暴风热浪的表现,将泼寒胡戏定义为粟特祆教中水与(热)风,即水神与风神之战的祭仪当不为无据。

泼寒胡戏本为粟特人所重视的水神战胜风神之祭仪,虽被唐室禁断,但在民间却未必会完全消失,《庐江民》极可能是胡人于民间秘密举行的、简化后的泼寒胡戏之写照。贞元年间,水旱之灾不断,贞元十九年(公元803年)爆发特大旱灾,“自正月不雨,至于秋七月”,又有“京兆尹嗣道王实务征求以给进奉,言于上曰:‘今岁虽旱而禾苗甚美。’由是租税皆不免,人穷至坏屋卖瓦木、麦苗以输官。”众生流离,民无所安。诗人马异于《贞元旱岁》中写道:“赤地炎都寸草无,百川水沸煮虫鱼;定应燋烂无人救,泪落三篇《古尚书》。”时人面对旱灾,不免乞灵于鬼神,甚至希望如《尚书》中所记“汤祷于桑林,自焚以求雨”那样以极端之法求雨。在此背景下,唐皇室于“贞元十五年四月,以久旱,令摩尼师求雨。”摩尼教与祆教本出同源,汉人民众与皇室皆以自焚、摩尼教之法求雨,流寓于民间的粟特胡人在山林中秘密地以本族泼寒胡戏求雨,也在情理之中。

《庐江民》中之“物”状如妇人,无发、乌巾蒙首,“举体黄毛”说明其是裸身之状,其形貌与泼寒胡戏中的裸妇及风神绘像一致,正是风神的写照。胡神称善射者“非雄舒莫可”。善射胡人为武士,技压群雄,雄当为夸饰之语,故其本名应当为“舒”。西域梵语、粟特语等翻译为汉语时,其多音节名号常被截头去尾取其中二三音节译为汉名。由此观之,则“舒”亦可能为多音节之粟特语转译而成,“苏莫遮”又与“非雄舒莫可”中的“舒”甚或“舒莫可”相近,“舒”可能即“苏莫遮”之转音。巨胡将军与雄舒关系密切,可视为同一神灵的分身,该神灵为身躯雄伟、紫衣多须、持弓矢善射之武士形貌,在水神的多种化身中,就以“俊美的武士”最受虔敬。在流传过程中,水神又常常与雨神蒂尔(Tir)相结合,而蒂尔神与祆教胜利之神瓦赫拉姆都为张弓之武士形貌。泼寒胡戏从最初“以水相泼”发展到“以金或银俞为筒贮水,激以相射”,已有用武器射击风神的暗示;再发展为“坊邑相率为浑脱队, 骏马胡服, 名曰‘苏莫遮’。旗鼓相当,军阵势也;腾逐喧噪, 战争象也”,此时出现武士装扮的胡神水神引弓射之,也是顺理成章之举。在粟特地区的“苏莫遮”祭仪中,泼水乞寒与射箭比武本就是两种重要的活动。《庐江民》中三次仪式感颇强的引弓发矢,当是水神象征性驱逐风神的行动。

《庐江民》中三发未伤此物、反被其持砾逼降、甚至巨胡下跪受其掌颊,众胡围观,是否与泼寒胡戏的主旨相违背呢?泼寒胡戏被唐室禁断,至贞元年间已近百年,虽然在胡人中可能仍隐秘流传,但外人早已不了解胡戏中诸表现的涵义,樵夫无意中偷窥到胡戏的祭仪场景,但却只能从本文化的惯性思维来解读其背后的意义,由此产生文化误读。其实,如结合祆教教义与其他祭仪的记载加以分析,《庐江民》中上述细节恰好是水神与风神之战胜利告终、仪式完满结束的表现。

粟特祆教仪式多有“奇幻变怪,至有出腹决肠,吞刀蹈刃”之举,其目的是为了“就以诅誓,取为信重。”如:

“河南府立德坊及南市西坊皆有胡祆神庙。每岁商胡祈福,……募一胡为祆主,……其祆主取一横刃,利同霜雪,吹毛不过。以刀刺腹,刃出手背,仍扰乱肠肚流血。食顷,喷水咒之,平复如故。此盖西域幻法也。”

可知祈福仪式中以受刃无伤为祈福成功的征兆。《朝野佥载》卷三又记:

“凉州祆神祠,至祈祷日祆主以铁钉从额上钉之,直洞腋下,即出门,身轻若飞,须臾数百里。至西祆神前舞一回即却,至旧祆所乃拔钉,无所损。卧十余日,平复如故。莫知其所以然也。”

可知祈神时亦采此法作为虔诚敬信的表现。另敦煌千佛洞藏本光启元年(公元885年)《沙洲地志》残卷称:

“祆庙中有素书,形象无数。有祆主翟盘陀者,……入朝至京,即下祆神,因以利刃刺腹,左右通过,出腹外截弃其余,以发系其本,手持刀两头,高下绞转,说国家所举,百事皆顺天心,神灵助无不征验。神没之后,僵扑而倒,气息奄奄,七日即平复如旧。”

翟盘陀“即下祆神”,是以自身肉身为祆神化身,可以征应国家命运、百姓祸福,祆神无伤则为吉兆。风神虽具善恶双性,但仍为祆教重要神灵,和风细雨、风调雨顺,正是国泰民安、大旱消退的吉兆,风神的地位与作用始终不可替代。其受三矢无伤,正是暴风热浪退散,和风带来清凉与雨水之兆,也是泼寒胡戏所祈求的结果。

随后的众胡乞降应是“乞寒”之误。风神手持巨砾这一动作实有深意。“砾,小石也”,又有土块之意,如瓦砾等。在泼寒胡戏中,除泼水外,还有另一同样重要的动作即“挥水投泥”,“以泥水沾洒行人”,在驱邪、禳厌的过程中,泥与水起到了同样的作用。泥土象征着大地,在粟特人故乡康国,经过祆历十一月的泼寒胡戏后,进入祆历岁首,即公历6、7月间,雨季来临、土壤肥沃湿润,正是播种农作的开始。祆历第二月即农历七月时,又有另一节日“哭天儿节”,唐代杜佑《通典》卷一九三引韦节《西蕃记》云:

“康国人……以六月一日为岁首,至此日,王及人庶并服新衣,翦发须。……俗事天神,崇敬甚重。云神儿七月死,失骸骨,事神之人每至其月,俱著黑叠衣,徒跣抚胸号哭,涕泪交流。丈夫妇女三五百人散在草野,求天儿骸骨,七日便止。”

据刘宗迪考证,粟特人所哭的“天儿”即起源于古巴比伦文明,流传于西亚、中亚地区的“穆塔兹神”,该神在古巴比伦神话中是水神恩基(Enki)的儿子,是谷神与植物之神,也是土地的象征,在唐代传入中国后,又被称为“泥孩儿”,由此可见其与泥土或土地的关联。在泼寒胡戏中,很有可能是水神向风神泼水,而风神则在其暴风热浪的一面被三矢驱逐后,以和风细雨的善良一面向水神“投泥”,即手持巨砾——大型的土块,也就是天儿骸骨的象征——奔向水神的化身,喻示着旧神风神退下、新神水神上位,将土地的掌控权交给水神,令其主管下一季节的农事,让大地在凉爽湿润的状态中复苏、生长万物,也是“乞寒”之举得到风神正面回应的表现。

众胡高拱而立,巨胡下跪受其掌颊,实为祆教特有礼仪“涂灰”之误。《旧唐书·西域传》记载:“西域诸胡事火祆者,皆谒波斯受法焉。其事神以麝香和苏,涂须点额,及于耳鼻,用以为敬。”又据唐代《酉阳杂俎》记“突厥事祆神,无祠庙,刻毡为形,盛于皮袋,行动之处,以脂酥涂之。”粟特祆教徒祭祀祆神时,要以香料、脂膏和圣火灰烬混合涂于神像之上以表示敬意,也要请祆教祭司“麻噶”将灰烬涂于自身面额、须髯即脸颊之上,以求得好运与佑护。《庐江民》中风神既已将土地之灵交还水神,满足水神与众人乞寒之愿望,水神自然要跪接其祝福,由其涂灰于脸颊须髯,所谓哀祈者,无非和解与祈祷之语耳。届此,泼寒胡戏已近尾声,风神退去,留下水神与众侍者相贺曰:“赖今日甲子尔;不然,吾辈其死乎!”

“甲子”何解?察中国传统农历,每六十年为一甲子,每甲子第一年为甲子年,公元784年为甲子年,但贞元年号由公元785年至805年,与此不符。甲为天干之第一、子为地支之第一,甲于五行中属阳之木,子于五行中属阳之水,甲子之谓,尚有天地更新、时空首开、万物新生之意,对祆教徒而言,也意味着旧的一年过去,新的一年开始,众胡相贺新的季节开始、水神继位、万木复苏,土地更生,生活由此进入新的开端,人们只要遵守祆教中关于众神祭仪的规定,非时不祭、祭必守则,即可永保无碍,这殆为甲子之语的本意。

四、结论

虽然在官方史料中,泼寒胡戏于天宝元年后已消失于中原大地,但结合语境分析与文本细读,从志怪小说中抽丝剥茧,还是可以确定《庐江民》中所描述的正是中晚唐时期江淮胡人所举行的“苏莫遮”或泼寒胡戏之场景,为祆教在中国的流传史又提供了一份新的资料。

宋代流行“打夜胡”之戏,北宋孟元老《东京梦华录》卷十《十二月》:“自入此月,即有贫者三数人为一火,装妇人、神鬼,敲锣击鼓,巡门乞钱,俗呼为打夜胡,亦驱傩之意也。”打夜胡又称为打野胡,学界以为此种仪式为中原古傩仪的变种。但已有学者认识到打夜(野)胡这一名称中“胡”所暗示的与“蛮人文化”的联系。 “夜”与“野”则分别暗示此仪式在夜间与野外所举行的时空特点,“打”即战斗之意。虽然当时具体的驱逐战斗过程在文献中没有提及,但从参与者“装妇人、神鬼”来看,其中有妇人的形象——妇人缺乏驱逐疫鬼邪灵的体力与能力,但自身却可能被视为疫鬼的化身,如浙江绍兴嵊县在民国以前尚保存“月明和尚度柳翠”的傩戏,以一男子扮成女子装束,但是故意化妆得样子粗俗,令人害怕,此女子被称为“柳翠”,是瘟疫的象征,最后被和尚携去,寓意瘟疫被带走——如此,打夜胡极可能以神鬼与妇人之战为内容。尽管缺乏足够的细节为证据,但从仪式结构与人物设定上看,宋代的打夜(野)胡与唐代泼寒胡戏可能存在某种继承关系。

有趣的是,安徽铜陵市贵池区为庐江郡故地,当地傩戏从唐宋延续至今,传承从未间断。在当地傩戏《舞回回》中,头戴回回面具的傩仪演出者唱到来自“西凉府”、”家住库车”、“嗦牛奶”、“鼻梁高”等,凸显其西域背景,回回的面具被涂成棕色,颇似伊朗人肤色,在舞蹈中要“跳土地公婆”,六个回回围绕着土地婆舞蹈嬉闹,虽然这样的安排似乎不合常理,但每年春季必须进行,才能保佑风调雨顺、五谷丰登。在《舞回回》中也不难发现泼寒胡戏中戏弄风神的痕迹,与《庐江民》中众胡与似妇人之物之间的争斗也颇为相近。从唐前期泼寒胡戏——中晚唐《庐江民》——宋代打野胡——贵池《舞回回》中,不难发现粟特祆教仪式在历史浪潮中逐步华夏化的进程。

唐代胡汉文化交流不仅带来众多奇珍异宝,不同的信仰、仪式与习俗也会给双方带来文化震撼(cultural shock),物质文化交流往往易于觉察,而不同精神世界之间的撞击及所带来的影响却较少受到关注。《庐江民》为我们展示了早已消逝的祆教仪式中表演的细节场景,也为祆教信仰融入华夏文化的历史过程勾勒出未被人知的一环。千百年前,江淮山林中的那位樵夫以其“现象学之眼”观照了令其迷惑的仪式过程,仪式的异文化色彩超出了时人的认知范畴,樵夫与他的听众们只能以玄灵精怪的阐释传统对目睹之现象加以分类与解释,异域之人与异域文化才得以在华夏文化认知图式中得到一个合适的位置,此后,又在众口纷纭中成为江淮民间流言、传说的一部分,直到张读将云游江淮时耳闻之传言化为笔下的志怪,从而为我们了解胡汉文化间、宗教仪式与民间流言、民间文学与文人志怪小说间复杂的互动关系,提供了一个精彩的个案。

本文发表于《文化遗产》2019年第1期 ,注释从略,详参原刊

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛