摘要

人物身份转变是明清“白蛇传”传说的重要特征,它折射了婚姻论财、底层男性失婚、官民对寡妇再嫁的不同态度等明清江南生育文化特质,体现了生育文化对传说变迁、传播的重要影响,同时也是传说对民众婚育观的真实反映。

关键词

生育文化;传播;明清时期;“白蛇传”传说

生育文化是指“在生育及相关活动中形成的意识形态和相应的规则制度,即人们在婚姻、家庭、生育、节育活动中形成的价值观念、知识能力、风俗习惯、伦理道德、行为规范等”。其中,婚恋观、生育观是生育文化的核心内涵,它们同属于“隐性人口文化”范畴,是生育文化中最根本的内容,对整个生育文化起有决定性作用。但是,生育观念更多蕴含于民间和民众集体价值观念中,因而无论是断代生育文化研究还是区域生育文化研究,都必须充分利用以民间或非主流形态存在、民众价值观念或民俗心理含量丰富的素材。民间传说是民众用来表达日常生活并传播思想观念的重要途径,它在反映民众日常生活的同时,直接或间接地表达着民众的日常情感诉求和价值观念,民间传说的演变和传播也往往以这些情感价值的实现诉求为动力。而婚育观念的表达乃是民间叙事的题中要义,因而,可以说,民间传说是生育文化传播的重要载体。本文拟从生育文化的视角,梳理“白蛇传”传说在明清时期发生的重要演化,期望从实证性研究入手,思考民间传说在传播生育文化及其变迁上的社会性功能。

一、底层婚姻:

婚姻挤压与传说中的“财色想象”

明清时期,江南生育文化的显著特征之一便是男性婚姻挤压现象十分普遍。据统计,“明代浙江金华府东阳县多鳏寡,浙江金衢之民无妻者半,处州府松阳县有逾四十不能妻者,虽其良族亦率以抢婚为常事;清代浙江温州十人之中,八无家室,福建贫家男子多年逾四五十岁未娶者等。”王跃生对中国第一历史档案馆所藏刑科题本婚姻家庭类档案的个案进行数据提取,表明在十八世纪中后期的中国社会中,全国水平的晚婚比例(以25岁为晚婚低线)为15.37%。其中,“南方的江浙地区明显高于其他地区,均在全国平均水平之上,高于20%。”此外,在对男、女性初婚年龄的分析中,王跃生总结江淮区域男性大于女性比例和男性大于女性10岁以上的比例在全国均处于高水平:“江淮区域71.84%的男性大于女性,男性大于女性10岁以上的比例为33.78%。”男女初婚年龄较大差异的高比例说明男性在婚姻市场上处于不利地位,“一方面许多人不得不将婚姻推迟至25岁之后;另一方面,他们在同龄人中已找不到配偶,只好寻求小于自己七八岁或十来岁的女性为妻。”而这种现象主要存在于底层男性群体。在影响明清时期底层男性失婚现象的诸多因素中,家庭经济状况在很大程度上起着决定性的作用,尤其在婚姻论财风气下,高昂的婚姻费用使得贫困男性因无法承担只能贫不择妻,甚至望“婚”却步。江苏镇江民间广为流传这样的谚语:“没有田,荒滩子是好的;没有老婆,瞎子是好的。” 冯梦龙收录的吴中地区民歌《拜月》也同样表达了底层男性现实中婚姻的困难与理想中对婚姻的渴望:“焚柱香,等待那瑶台月下。对嫦娥深深拜,诉我的凄凉:可怜见小书生没个人相伴。”而在浙江上虞甚至出现了“因嫁女而荡产,缘娶妇而倾家者,以至穷苦小民老死而不能婚”的极端现象。

现实中底层男性的婚姻困难表现在民间传说中便是对婚姻的幻想。经济窘迫的年轻男性幻想从传说中走来一个完美的婚姻对象——年轻、貌美、多金,甚至愿意主动示爱。而这一幻想在现实的伦理框架与婚育观念中无法实现,便自然地转而寄托于异类婚恋传说的变异性表达。“人与异类婚恋的故事数以千计,总体上看,它们有着共同的发展阶段,即相遇、婚恋、结局三个发展阶段。相遇阶段,神仙以异性(大多是女性)的面目出现,往往容貌和举止都很出色,具有很强的性诱惑力;婚恋阶段,性爱是情节的中心,而异类往往是主动的一方;婚恋的结局大多数是悲剧性的,除非双方成为同类(异类转变成人,或人成为异类)。”貌美如仙、自荐枕席的异类女性偏偏眷爱无钱无势的穷小子,并以丰盈的物资与超群的才华帮助男子改变自身命运,实现从底层向上的社会流动,这既是对现实中底层男性婚姻挤压问题的折射,同时也清晰地解释了“白蛇传”传说在此婚育文化背景之下发展、变异的现实缘由。

明清时期是“白蛇传”传说演变史中的重要转折阶段,其演化首先表现为人物身份及其婚姻观念的转变。“白蛇传”传说的叙事空间主要集中在杭州、苏州和镇江三地,正是明清时期底层男性失婚现象较为严重且婚姻论财风气盛行的江南地区,这就不难理解由唐传奇、宋话本中那些已然婚娶的官宦子弟“李黄”、“李琯”、“希宣赞”演变至明清时期已至婚龄却尚未成婚的底层学徒“许宣”(或“许仙”)了。人物身份的转变一方面表明明清时期市民阶层已然是话本小说及城市民间传说的主要接受群体,另一方面人物婚姻关系的变化说明底层民众现实的婚姻需求已经成为社会普遍关注的焦点话题。许宣的职业为杭州生药铺的学徒,家庭背景为父母早亡,寄住在姐姐家中。按照婚姻交换理论的观点,正是属于因无法让婚姻对象通过婚姻行为获取收益最大化的目的,从而成为容易被淘汰出婚姻市场的失利群体。也正是在这样的择偶语境之下,当小青欲为许、白二人做媒成亲之时,许宣回答“身边窘迫,不敢从命”(冯梦龙拟话本《白娘子永镇雷峰塔》)、“一身落魄,囊底萧然,虽承你娘娘雅爱,实难从命”(方成培戏曲本《雷峰塔传奇》)。甚至在一些民间版本中,许仙更是暗自算账:“定亲一百两,完姻三百两,我一年十两薪俸,哎呀,今生今世娶不起妻了!”也因此,才会有白娘子主动取出银两作为成亲费用的情节发展。“白娘子和许仙定亲赠银一事,实际上就是当时买卖婚姻的一种折射反映。名为聘娶,实系买卖”。“白蛇传”传说真实反映了明清时期江南奢侈的论财婚俗。异类女性在传说文本中带着美貌与财富走进贫苦男性的生活空间,让文本接受者在想象中实现理想的“财色”婚姻。传说在此成为生活补偿的一种形式,同时也是对具有现实缺陷的文本接受者的一种心理代偿。

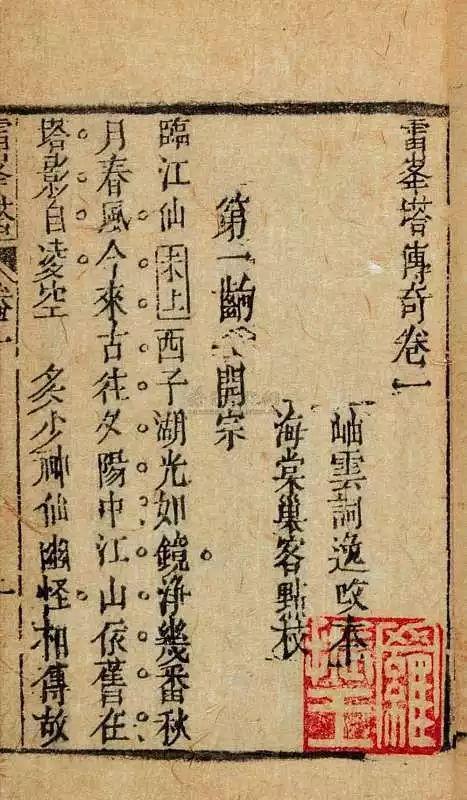

︽白蛇缘起︾许 宣

白娘子赠银定亲的行为还表明了她对人类婚姻关系的坚定追求。细读“冯本”,我们发现,“白娘子寻夫”是传说情节发展的重要线索。“冯本”中,白娘子共有三次寻夫经历,分别是苏州寻夫、镇江寻夫,以及金山寺寻夫。冯本巧用民间传说习见的“三叠式”叙事模式,重点强调的正是白娘子对人类稳定的婚姻关系的渴求。明清之前,文献记载的“白蛇传”传说主要为唐传奇《白蛇记》中的两篇白蛇故事(《李黄》、《李琯》)与宋话本《西湖三塔记》。上述文本中的白蛇以满足自身性欲作为其接触并引诱男性的主要原因,她们与男性的关系充其量只是短暂的“露水夫妻”,一旦有了新的性伴侣,对旧人的处理方法要么是回家后暴毙而亡,要么便是当场“用刀破开肚皮,取出心肝”,给新人“作按酒”。面目狰狞的叙事既是男性对主动投怀送抱的美女的性幻想,也传递了“美女蛇”诱惑背后隐藏的极度危险性,从而实现传播者试图借助传说宣扬家庭性伦理的社会意图。宋末《夷坚志》记载了五则“蛇妻”故事,与《西湖三塔记》不同的是,故事中的蛇女,除去一个与男子是婚外同居关系之外,其余均是夫妻,且十分恩爱。但是,无论是短暂的性伴侣还是稳定的夫妻,明清以前的蛇女们在对待婚姻的态度上有一个共同点,那就是并无积极主动的婚姻追求。《夷坚志》中的“蛇妻”们虽然与男子结为夫妻,处于人类的婚姻关系中,但是,当婚姻遭遇外力阻挡时,她们几乎一致选择了默默离开(或者死去)。

婚姻是人类生育文化的核心主题之一,“冯本”以蛇女对婚姻的坚定维护作为人类文化的特殊符号将这一异类形象逐渐纳入人类现实生活的轨道。这既标志着白娘子形象由沉迷于性欲的“妖性”向追求人类爱情、夫妻婚姻的“人性”的本质性转变,同时,它还以白娘子对婚姻关系的期盼与坚持担负起书写明清时期底层男子对婚姻生活极度渴望的生育文化的传播功能。因而,可以说,对婚姻关系的执着态度是冯本区别于此前版本的核心文化内涵,也是明清时期江南生育文化现状在民间传说中的温柔投射,正是一如白娘子这般的女性对底层男性的无私关爱使得婚姻无处着落的男性对生活充满了希望。

然而,传播不单单是一个信息传递的过程,它更是一个意义生成的过程。“白蛇传”传说在明清时期的演变不仅传递了明清社会显著存在的婚姻问题,而且,它还准确呈现了民众较为普遍的生育观念,从而为我们提供了一条把握“隐性人口文化”的民间传说的路径。传说在传播过程中的变异往往表达的正是传播者试图赋予它的新的文化所指。“传播是文化的内在属性和基本特征,一切文化都是在传播的过程中得以生成和发展的。”明清时期的江南文化正是在江南繁荣的商业传播的背景下借助民间传说、话本小说等民间资源得以呈现。江浙一带较高的教育水平在培养了一批状元、进士的同时,还为当地留下了一大批因科举失意而从事文字工作的底层文人群体。他们以文字为生,从事话本小说的创作、刻印、售卖等相关商业文化活动,从而使得江浙一带成为明清时期话本小说家集聚、刻书事业繁盛的重要地域。其中,苏州与杭州更是明代刻书、卖书的中心地。冯梦龙、凌濛初等均是集话本小说家、出版家、书商于一身的民间地域文化传播者。他们以市井细民作为预设读者,为明清时期通俗文艺、民间传说等民间文化的传播作出了巨大的贡献。而传说传播者的民间性与集体性又必然赋予了传说这一文化能指鲜明的时代精神指向。如果说来历不明的性对象所带来的性诱惑与性恐惧曾经是唐宋异类婚恋传说的文化符号,那么,“婚姻”尤其是底层男性的婚姻可以说是明清时期“白蛇传”传说重要的文化传播信息。民间传说的传播者在把握住民众现实的婚姻需求的同时,将之作为传说演变的重要内容,某种意义上以贴乎民众生育观念的民间形式传播了特定时代,甚或特定地域的生育文化的内涵。

二、寡妇再嫁:

贞节观念与传说的民间立场

在“白蛇传”传说的研究中,白娘子的寡妇身份鲜少得到学者的关注。其实,“白蛇传”传说中的蛇女自一开始便是以寡妇的身份出场:《李黄》中的白衣之姝是“娘子孀居”;《西湖三塔记》中卯奴自称是白衣娘娘的女儿;“冯本”中白娘子向许宣介绍自己是“奴家亡了丈夫”;“方本”中小青声称白娘子“是原任杭州白太守的小姐。先老爷在日,将我家娘娘招赘于此”。所不同的是,唐宋时期“白蛇传”传说中的蛇女虽为寡妇,但并不涉及改嫁。她们与男性之间的关系只是停留在婚外偷情的性欲层面,因而,唐宋版本中的白蛇空有美貌的外形,其内核仍是被自身贪欲所控制的异类,某种意义上,扮演的是勾引男性破坏家庭伦理的不道德的形象。既往研究对此身份的忽视大概是源于担心因此会有损白娘子的贞节形象,甚至后来的一些文人改本与民间异文直接将白娘子改为待字闺中的未嫁女。这在表明不同年代对寡妇身份及其再嫁的不同态度之外,还流露出对宋代以来,尤其是明清时期民间寡妇再嫁较为普遍的婚育现象的缺乏了解。

宋明理学在明清两代得到皇朝的一致推崇并被钦定为正统思想,主要表现为女性贞节观念的盛行成为社会的一大特征。政府具体采取的措施主要为对女性“从一而终”的贞节观念的不遗余力的教化和旌表奖励,以及对女性再嫁的法律限制和舆论压力。洪武元年(1368),朱元璋下诏规定:“民间寡妇三十以前夫亡守制,五十以后不改节者,旌表门闾,除免本家差役。”清朝从顺治四年(1647)开始,每到节庆日必发布“恩诏”,要求地方关注咨访节妇,并规定:“受旌者除政府给银建坊外,还可赈给米粮。”此外,政府还与地方乡绅联合起来,成立旌表节妇、限制寡妇再嫁的相关组织,例如从乾隆时候起,在江南一带陆续出现的“清节堂”、“恤嫠会”、“保节局”等地方组织。这是政府以贞节观为指导思想,自上而下的倡导、传播生育文化的官方途径。然而,民间社会自有一套区别于官方法律、服务于普通民众的地方性“俗例”。“俗例”是习惯法的民间-地方性表达,它基于民间的现实语境,在民间盛行,久而久之,自然成法,官方对此的态度往往是默认。明清之际尽管官方加大力度旌表节妇,宗族组织也以各种形式奖励守节、限制寡妇再嫁,但是,“需要指出的是,《列女传》、《节妇传》里的女性传主,即那些长年累月终身守节、为夫殉节或戕身守节的明清烈女、节妇们,其实只是明清两代的朝廷和官绅士大夫树立起来的典型人物,这些典型在明清时期的女性群体中不过是一小部分而已。”刘翠溶在对明清时期长江中下游地区部分族谱资料进行统计分析之后,得出同样的结论:女子再婚之事,在社会普遍视“寡妇再醮”或“改适”为可耻的价值取向之下,明清时期的一般的族谱编修者,大多也把此类事件视为家丑而不予登录,因此,迄今我们在族谱中发现的相关记载并不多,但是,在这些不多的记载中,还是可以发现明清时期寡妇改嫁比率较高的事实。江苏上海县自清初至同治末的近230年里,以节烈著者至三千余人之多,称得上是个“励节”之乡。尽管如此,仍不能阻止众多的寡妇选择再嫁之途。

探究明清时期寡妇再嫁在民间较为普遍的深层原因,学者们主要从三个方面加以分析:一是较为贫困的生活状况迫使女性再嫁。大量史料表明,明清之际,寡妇再嫁在民间社会尤其在中下层女性之中,较为寻常。很多女性迫于生活压力而不得不选择“恒人事”。吴中地区流行的民歌《孤孀》道出了寡妇再嫁的经济原因:“只为亲戚无依靠,孩儿等不到他大,家私日渐消。只得嫁一个养家的新人也,天!你在重泉不要恼!”二是婚姻市场中可婚配女性资源的短缺。偏高的性别比、一夫多妻制,以及官方对妇女再婚的限制等社会因素客观加剧了底层男性的婚配困难。妇女再婚实质上是对可婚配女性资源的再分配。也正是基于这样的婚配现状,除去部分底层男性因错过最佳婚姻年龄而导致终身失婚之外,还有一些男性只能选择寡妇作为自己的初婚对象。“根据个案,再婚夫妇中有较大比例的妻子为再婚,且多嫁予初婚男子。这一方面表明比较年轻的寡妇中有相当部分会再婚,另一方面说明当时社会中部分男子通过寡妇再婚来解决婚姻问题。”这正与明清时期“白蛇传”传说中白娘子以寡妇的身份与初婚的许宣结为夫妻的情节演变相一致。“冯本”中,当白娘子向许宣提出愿与其结为夫妻的时候,许宣暗自寻思:“真个好一段姻缘。若娶得这个浑家,也不枉了”。“方本”中,许宣与白娘子初次见面,便已倾心,在得知白娘子寡居之后,许宣仍然“愿把誓盟深讲,怎能够双双同效鸾凰?细思之,恐伊家不允,空使我徊惶。”可见,白娘子的寡妇身份似乎丝毫不影响初婚的许宣对其一片倾慕。这一方面是源于白娘子美丽的外形,另一方面也说明了民间社会,初婚男选取再婚女子是较为寻常的事情,不足为怪。此外,不同于现实生活中寡妇再嫁多迫于生活压力,白娘子并非贫困改嫁,她在拥有美貌的女性魅力的同时,还为许宣带来了财富,帮助其有效改变底层学徒的低贱身份,发家致富,实现向上的社会流动。财色双收往往是民间传说对善良的底层男性的补偿与奖赏,更是寒门子弟依托民间传说试图改变人生命运的美好愿望。三是民间舆论对寡妇再嫁的同情。话本(拟话本)小说作为面向城市市民阶层的通俗文艺,明清时期随着江南市民阶层的兴盛,拥有大批市井读者,因而,一定程度上话本小说家掌握了民间舆论的话语权。他们对民间寡妇再嫁有着更多的同情与宽容,甚至部分进步文人还借助话本小说,跳到文本叙事的前台来表达社会对男女再婚持有不同态度的不公现实:“天下事有好些不平的所在!假如男人死了,女人再嫁,便道是失了节、玷了名、污了身子,是个行不得的事,万口訾议。及至男人家丧了妻子,却又凭他续弦再娶,置妾买婢,做出若干的勾当,把死的丢在脑后不提起了,并没人道他薄幸负心,做一场说话。”话本小说家一定程度上掌握了民间舆论的话语权,其对寡妇再嫁的认可说明了民间社会不同于官方的婚恋态度。钱泳在《履园丛话》中指出禁止妇女改嫁乃“道学者误之”,认为对妇女改嫁现象“总看门户之大小,家之贫富,推情揆理,度能量力而行之可也”,一定程度上表明了民间舆论对女性改嫁的宽容。对照“白蛇传”传说,我们发现传说中的其他人物如许宣的姐姐、姐夫,以及许宣在苏州、镇江的亲友对白娘子寡妇再嫁的身份并无任何异言。“方本”中,许宣姐姐得知文君新寡的白娘子喜欢许宣并赠银定亲的时候,十分欢喜:“妙啊,兄弟,你无意中遇此奇缘,岂可错过?”这充分表明当时的江南社会,尤其是底层市井对寡妇再嫁有着相当的宽容度,同时也说明了传说既是现实的婚育生活的书写,同时也是民众婚育文化的曲折表达与心理补偿。

寡妇再嫁在民间的普遍性以及相对宽松的民间舆情与统治者力推的“守节”原则表面上似乎背道而驰,但事实上,这正体现了明清时期江南生育文化强大的内在张力:在一个缺乏起码人性关怀的文化语境中,唯有民众自己才是自然、真切人性追求的守护者。作为从民众中走出去的文人,以他们最善于倾听和同情的感知、最擅长反思和评判的品质,对民众自发式的情感选择采取了人文主义的宽容和认可。生育文化,这一基本的民情、民愿表达,在他们的笔下,成为改变后的各种传说形象,而这些形象所承载的文化所指反过来又得到了民众的认同,并从而形成传说生成、传播和消费的文化生态。传说的民众性在此传播过程中逐渐积聚成底层意识形态的作用力,努力对主流意识形态形成突围,并成为推动历史发展的重要力量。明清时期江南生育文化与“白蛇传”传说传播之间的内在关系,由此可见一斑。

三、“生子得第”:

文人与民间叙事的调

清乾隆三年(1738),戏曲家黄图珌依据“冯本”改编成戏曲《雷峰塔》(以下简称“黄本”),在情节安排上,“黄本”基本是对“冯本”的承袭。二十多年后,伶人陈嘉言父女依据黄本,改写成演出本,俗称“梨园旧抄本”。在此改本中,陈氏父女增加了一个至关重要的转折性情节,即“白娘生子得第”。这一情节的增加遭到黄图珌的坚决否定,“黄本”《自序》态度严正:“有好事者,续白娘生子得第一节,落戏场之窠臼,悦观听之耳目,盛行吴、越,直达燕、赵。嗟乎!戏场非状元不团圆,世之常情,偶一效而为之,我亦未能免俗,独于此剧断不可者维何?白娘,蛇妖也,而入衣冠之列,将置己身于何地耶?”“生子得第”情节在当时的传播为民众所认可,这已经自不待言,而黄图珌作为文人对增设此情节的反对态度更加耐人寻味。

中国古代的文人是一个特殊的社会阶层。从文人的发展看,他们可以通过“立言”得到主流意识形态的认同而成为“士大夫”;从社会地位看,他们介乎士大夫与平民之间;从社会实践的内容和方式看,他们以文化知识的研习为手段,而以参与政治为皓的。总之,对于古代的文人而言,传统儒家文化思想是他们的价值指向,“文以载道”是他们“立言”的基本原则,唯如此,他们才有可能达成社会、政治权力话语的“在场”,其人生价值才能得以实现。因而,文人叙事在思想观念、审美趣味等多方面必然显示出与民间叙事的差异性,这种差异性有时候呈现出鲜明的对立,而有时候则又呈现出某种调和官方与民间的倾向。如果说“冯本”在同情蛇女的同时,坚持的是降妖“劝诫”之“道”,“黄本”力挺“冯本”,反对民间流传的“白娘生子得第”,乃承续此“载道”绪脉,一方面是对人伦“大道”的坚守,一方面则是文人身份优越感使然,所谓“无恒产者而有恒心,惟士为能”(《孟子·梁惠王上》)。如此,也就不难理解,他们与作为地道民间叙事的“梨园旧抄本”在婚姻的“财色”想象和“寡妇再嫁”等环节上能达成一致,而在“生子得第”的情节上却形成了鲜明的对立。“天道远,人道迩”(《左传·昭公十八年》),在天然的人性和人情上,文人叙事选择了认可,而在具有潜在政治意识形态的“得第”上,他们却选择了拒绝。这乃是“白蛇传”传说演变和传播过程中具有文化意味的事件。

然而,似乎是具有永恒性和至上性的“道”,历经明清以降,也发生了变化,尤其是明中叶后,商品经济的形成及市民阶层的兴起,对传统的文人阶层构成了现实而巨大的冲击。所谓“恒产”与“恒心”之间出现了微妙的裂缝。新兴的市民阶层不仅有着别于传统的审美趣味,而且,“恒产”的拥有使得他们对社会地位的改善,甚至,政治权力话语的达成形成了不约而同的预期,正是这种预期的累积,对传统文人的社会地位构成了挑战和冲击。面对如此挑战,文人一方面正视来自市民(民间)的情感诉求,一方面,则通过具有创新性质的“文”来载时兴之“道”——新兴市民的审美趣味、情感价值观念等。从而在文人叙事中,出现了调和官方与民间价值的倾向。

清乾隆三十六年(1771),方成培以坊间盛行的“梨园旧抄本”为原型,改编成剧本《雷峰塔传奇》(以下简称“方本”)。尽管“方本”鄙视现有版本的粗糙,在结构、情节、曲辞,以及宾白上均作了大幅度的改编。但是,“白娘生子得第”的情节不仅得以承续,而且还在“水斗”情节中得到了强化。“方本”与此前的“冯本”、“黄本”同为文人叙事,缘何前后对此情节态度迥异?究其原因,不外乎两点:一是民间传说中文人叙事对民间诉求的妥协。“梨园旧抄本”“盛行吴、越,直达燕、赵”的传播盛况恰恰说明了生育行为正是最为贴合民间现实需求的民众愿望;二是主流价值观念与民众价值观以生育为媒介在传统儒家价值观上的不谋而合。在以“孝”为先的中国传统家庭伦理中,家庭作为人口生产的基本单位,保证子孙繁衍、不绝祖祀是其基本准则。因而,生育又是传统婚姻的至高目的。《礼记·婚义》便将“婚姻”界定为“婚姻者合二姓之好,上以事宗庙,下以继后世”,十分明确地指出了婚姻之“传承子嗣”的重要意义。《孔子家语》亦将“无子”列为“七出”的条件之一。因而,很大程度上,婚姻焦虑其实也是生育焦虑,是传承焦虑。它既是底层民众的现实需求,同样也是儒家价值观的底线。它犹如一座桥梁,在连接人类代际传承的同时,还成功地统合了当下与传统,主流与民间。也正是基于此,“方本”二十五出《水斗》中,许宣问法海“可曾收那妖孽”的时候,法海道:“这孽畜,腹中有孕,不能收取。”在此,儒家知识分子借佛家高僧之口以生育行为的至上权力建构了文人叙事与民间叙事相融合的经典文本,并经由民众阅读或口耳相传等形式,流播于市井民间。

如果说“生子”完成的是家族代际传承的婚姻使命,那么,“得第”则蕴藏了底层民众试图通过合法途径实现向上社会流动的梦想。许士麟以状元郎的身份在“祭塔”行为中一方面实践了家庭伦理的孝道准则,另一方面,还成功演绎了一个底层民众以科举考试实现家族救赎的理想模式。“白蛇传”传说的发生地主要在江浙一带的吴越地区,经济的繁荣为教育的发展提供了夯实的基础。据统计,“中国自隋朝创建科举制度以来,到清朝末年,在近1400年中,共开进士科700多次,吴越地区中科举的情况一直呈上升趋势,到明清时期达到极盛阶段。明清两代状元与进士主要出于吴越地区,以状元为例,明朝共取状元89名,浙江20名,江苏16名。清朝共取状元114名,江苏49名,浙江20名。明清时期江浙两省中状元的人数占全国的一半以上。”如此高的状元比例在说明明清时期,江浙一带较高的教育水平之外,还表明该地区参加科举考试的士子数量之多,从而反映了民众期望通过科举获取功名,最终实现家族救赎、改变家族命运,实现社会流动的根本目的。“方本”问世后,舞台演出基本遵循此本进行,“白娘生子得第”情节由最初的争议到定格为“白蛇传”传说的核心情节,与明清时期民众现实的生育需求、期望养儿防老的生育观念,以及梦想改变家族命运的社会流动的生育文化相一致。因此,可以说,“方本”的成功正在于对民间叙事中充分传递民众生活观念的生育文化的吸收与认可。换言之,在个人价值观念纷呈的明清时期,“白蛇传”传说的流播在很大程度上表达了民众对传统婚育文化的认同,而“白蛇传”传说的文人化及文本的固化和传播,则体现了个人婚育价值观、民众婚育价值观向传统价值观的回归。

传播是一个互动的过程,以往的规范正是通过传播实现主体间的互动,从而在世代相传中以新规范取代旧规范。生育文化作为民众日常生活的中心,其传播离不开民众的积极参与。历代统治者均以法律的形式硬性传播其自上而下的生育政策,甚至通过各种类型的奖励与舆论贬毁试图调控符合其上层思想观念的生育文化。但是,现实的婚育需求并未在统治者强行传播的生育观念的压迫之下有所减弱,生育文化借助民间传说得到了更为真实与广泛的呈现。这一现象让我们更加坚定:民间传说作为贴近民众价值观念的文化资源,拥有不可忽略的生育文化传播的优势。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《民族文学研究》2014年第2期,转载自“文学人类学”公众号 2019-4-21

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛