舞蹈民族志

《感官知识:日本舞踊的具身化传达》导读

摘要

社会科学意义上的“身体转向”,为身体的社会学隐喻带来从“机器”“有机体”向“肉身”“感官”与“经验”敞开的具身化转型。舞蹈民族志在具身化的趋势下,重新接受现象学启蒙,关注锚定在身体中的经验、感受和感动,以更新对自我、文化和世界的认知。与此呼应,《感官知识:日本舞踊的具身化传达》这部舞蹈民族志也尝试从身体幽暗、隐蔽却生生不息的感官界面与及物维度,来切入文化具身过程中那些看似朴素却抱负远大的训练过程,以从中为我们示范一种“可跳的文本”之可能。此外,这部舞蹈民族志还演示出一种不同于部落社会舞蹈研究的方法,将日本舞踊的文化传承放入至异质且弥散的都市空间和感官教学场所,以让我们感受它在其间的游牧和居守。

刘柳,女,1984,艺术人类学博士,中央民族大学舞蹈学院讲师,杜克大学访问学者。研究方向:舞蹈人类学与舞蹈文化研究。学术专著《足尖上的意志:芭蕾舞剧〈红色娘子军〉的表演实践与当代言说》(2019);2018年国家社科基金艺术类项目“20世纪舞蹈人类学理论范式”负责人,近年在核心期刊发表舞蹈人类学理论与民族志的学术文章 。

以掌握目标群体之知识整体性、客观性和本真性著称的现代主义民族志,因死守实证主义传统和理性主义信仰,而使舞蹈研究长期囿限于舞蹈语言的结构层。即便从语言学角度切入舞蹈语境、动作关系及力效的结构主义范式,也无意会掠过只有在活生生的舞动(dancing)中才得以存活的舞蹈之在。诚如西蒂娅·琼(Cythia Jean)与科恩·布尔(Cohen Bull)在《三种舞蹈文化中的感觉、意义与觉知》一文中所言:“将舞动中的舞蹈加以名词化与对象化的民族志操作,丧失的正是对舞蹈而言最为核心的动感过程、情动传达与感性表达。”就此,20世纪80年代末期的舞蹈民族志,也开始尝试承继“身体转向”(body turn)以来对身体本体性的理论关注,以在具身化(embodiment)的道路上,朝着身体动感性(kinesthetic)、感官性(sensational)与情动性(affectional)迈进。

本文将要介绍的这本由韦斯利大学出版社(Wesleyan University Press)2007年出版的《感官知识:日本舞踊的具身化传达》(Sensational Knowledge:Embodying Culture through Japanese Dance),是一部受惠于20世纪80年代“后学”思潮的舞蹈民族志作品。作者汤米·汉恩(Tomie Hanhn)是一位穿梭在高加索文明与东亚文明之间的日裔美国人类学者,美国伦斯勒理工大学(Rensselaer Polytechinic Institute)艺术学院的副教授,同时也是日本东京橘流学园(the Tachibana School)的一名资深舞蹈演员,因其在身体、种族、文化、语言及政治身份上的杂糅优势,而易于成为后现代主义民族志的主力拥趸,选择站在文化反思与批判的后学立场,表现出对同质化想象、刻板化常识及主人叙述的高度谨慎,并反其道而行之地走进日常生活、具身化实践及互动交流这道曲径幽长的林间小路。

还需特别提及的,就是汉恩30年有余的舞蹈经历、感官体验,尤其是亲密且难以背叛的田野关系,也造就出这部围绕日本舞踊教学而展开的舞蹈民族志,能透过感官化知识的微妙传递过程,来呈现舞踊文化“身心合一”与“物我混融”的东方哲思。舞蹈在其间,也恢复了其在智识和感官上的双重能量,而不再隐没于刻板的文化模式或缺乏生机的秩序之下,相反是浮现在生动的、具身化的和以感官交流为特征的感官交流中。

《感官知识:日本舞踊的具身化传达》

Sensational Knowledge:Embodying Culture Through Japanese Dance

作者: 汤米·哈恩(Tomie Hahn)

ISBN:9780819568359

语种: 英语(English)

出版日期:2007-05-01

出版社:Wesleyan University Press

一、感官的世界:

召回舞蹈的感性之迷

20世纪80年代的“身体转向”,使舞动的身体(dancing body)不再被视作一具毫无主体性、意志力及感受的“身躯”。相反,它透过现象学的回潮、本体论的复苏及个体主义方法论之勃兴,而走出文化决定论之阴霾,在“舞动作为一种文化”“舞蹈是一种认知方式”的具身化实践中,点燃充盈着具身化经验、感知觉认知和情动效应的感官之维。关键是,舞蹈研究中的感官化趋向,要尝试摆脱的是象征、文本及阐释学中,那些已然完成了的知识分配与再生产机制。因为,这一趋向不再信任那些假扮阐释者的立法者,以不经反思的概念或通用到滥调的套路,来对待活在舞动中的舞蹈与不可重来的生命经验。就此可以说,舞蹈感官性认知之复苏,让我们得以在被动综合的意义上,注重身体在世界中引发的动感和觉知,以将原本那些被“高处”所低看的微弱之力,那些易逝与不可见的情感(emotions)和感受(senses)都予以活生生地体现。

为此,汉恩将目光从夺目的前台,转入至培养舞踊身体风格、生活习性与审美格调的教学空间中。概因这一孵化身体倾向、惯习和气质的知识空间,能帮助我们捕捉到“感官”同“文化”之间如胶似漆的现象学现场,且透过研究者介入其中的那种既交织着又生长着的时间织体,以及那种因漫长的身体训练而被放慢的时间感受,来与身体一道体会被文化气氛和历史精神所包裹的生命过程。难怪汉恩会出言:对舞蹈教—学过程的关注,能让我们见证文化具身化实现中的多感官过程。易言之,对感官、感性和感受的重视,就是对文化具身化过程的微观介入,以及对自我、身体和世界关系的深层观照。因为,“感官不只是以‘切身’的方式来引导我们的此世之在,它还是我们确证自身的生命参数”。但一个接踵而至的难题是,汉恩如何将“移动的身体”(moving body),更确切地说是“舞动的身体”(dancing body),以及“身体对身体”(body to body)的觉知,毫发无损地嵌入至线性的文字逻辑且传达到读者深度的阅读体验中。

或许是“物之转向”为汉恩提供了灵感。她巧取了舞踊表演中最具点睛之笔的物件——“扇子”(sensu),并以扇子的形式、寓意和美感,来设计全书在知识、审美及阅读感受上的感知觉结构。类似日本的屏风或卷轴,每张扇片都被视作整体中的别处或内部中的异域,且让读者能同时感受19张扇片所共筑的全貌。此外,汉恩还在章节与章节间,精心插入自己的日记、图片及一些极富灵性的身体感悟,以帮助读者在亲近的个体化表述中,领悟舞动中的感觉、感受和感悟。

而挪用“扇子”形制、文化节奏与美学规律,来形塑舞踊民族志视角和书写方式的做法,部分源自“扇子”这一物件在日本文化生活中所占据的位置。俨如书中的权威报道人所言:“舞者依扇子而活!”光是这类倒装的笛卡尔式表述——“扇子在,故舞者在”,就为我们提供了一种有别于主体哲学之思路,即一种从“物之本体”出发来重构自我、文化和世界的原初性关系。另外,它还与汉恩同传统民族志保持的批判性距离有关。情况似乎是,她对那种全景化的语境描述、社会及文化成规的重点交代,包括历史过程的因果性传达等,都失去了整体论上的知识兴致,但却又不辞辛劳地选择以“物”和“身体”的视角,来切入经验空隙中的日常身体伦理,以深挖感官知识在文化实践中的微言大义。

此种流淌在思维和文字中的实验气质,还能在汉恩的成长经历及民族志立场中寻到踪迹。要知道,她除了具备文化身份上的多重属性外,还在经不起敲打的生物学话语——“体征”的意义上具备杂交的显性特质。而这些既属于“文化”又属于“生物”,既关涉“分类”又触及“身体”的杂糅经历,以及由其所引来的关乎歧视、拒绝和被动的“脆弱性时刻”(vulnerable moment),都在冥冥中促使她择取那种看重身体经验、日常生活、物之本然性、个体感受和自我联想的现象学立场。而对民族志书写中的“反身性在场”(reflexive presence)的重视,多是与汉恩对感官书写的野心及善意——即如何将舞动的身体、内在的感受与流动的情感诉诸文字,并最大化地传达给读者的初心有关。因为对汉恩而言,如何用文字语言来将舞蹈仪式的实施,传达给不了解这一传统的人,才是身体实践在知识交流中的硬核。

为让读者能在阅读中逐渐拥有感受舞蹈性的感官能力,汉恩别出心裁地在导论与第二章的接合处,安插了一篇导文——一篇看似在有意延缓读者进驻舞踊世界之速度,好诱使读者将生命中的重要时刻给滞留在语词的身体机关中,以等待被语词之肉点醒、唤出并打通他们的内部世界。这篇题名为“文本中的身体”(the body in text)的文章,在表述上具有很强的私密性,仿如一位身份不明的朋友寄来的一封密信,一种只方便流传在你与他(她)之间的黑色知识。其间,一些文字是启发性的,是为引导读者通过联想、反观和回望的方式,来触及身体秩序、仪式过程、动作语境和具身化经验的。比如:她以喝水的日常仪式为例,启发读者回顾从开启水龙头,到将水灌注杯子,再到送入嘴中的整个身体过程及动作质地。而另一些文字,则又活似一套“咒语”,一套为叫醒那些安盹于冬眠期的感觉末梢才使用的巫术式语言:“当玻璃杯接近时,你的嘴唇会动吗?你的腺体会在预期中做出反应吗?你究竟是怎样把水吸到嘴里,然后再咽下?水流进嘴里时的感觉是怎样的?它冷吗?它的气味、味道或声音是怎样的?而你又是如何调整呼吸,以使它与体内的水流相协调······”更为用心的是,这本书还配有 DVD 的教学光碟,它主要为辅助本书的核心章节——第四章:揭露课程——传播模式:视觉 、触 觉 、口 头/听 觉 及 媒体(revealing lesson—modes of transmission:visual, tactile, oral/aural,and media)的教学内容而来,主要摄录了舞踊教学过程中的不同个案,来帮助没有太多舞蹈经验的读者,能更细致地观察到舞踊知识在交流过程中,是如何透过感性的身体交流,来实现舞蹈知识的重生和其延异的。

二、流动的心性:

日本舞踊的历史结构与流变

汉恩在作品开篇,就明确指出对舞踊历史的线形爬梳并非其作之志,但对舞踊在史中留下的且依旧在今日舞踊实践中沉积的魅影,特别是那些带着事件感且构成话语效力的历史事件都着力给予插图式回播。这或许是由于这些既是历史的又是隐喻的舞踊谱系,一直都在不同舞踊社群的实践中变着花样地出没。是故,著述一本有关舞踊传习内容的著作,便无法摆脱舞踊传习所倚赖的历史脉络,特别是支撑舞踊传统延异的传统社会组织和文化建制。

同许多讲述艺术起源的语言秩序相仿,汉恩选取以舞蹈起源神话作为其历史叙述的开场,以渐次揭开缠绕在舞踊身上的历史面纱。或许是开端只能以神话的方式来追溯,至少是一开始,日本舞蹈的诞生是被这样表述的:日神被地狱神羞辱后,径直逃入洞穴,而与世隔绝。从此,天地陷入混沌,万物漆荒。危急之际,天神集团决议委派一位地位不高的女神到日神隐居的山洞旁起舞。为引神出洞,女神跳了不少滑稽的情色舞蹈来娱乐诸神,直至众神畅快淋漓之际,深居洞中的日神才被诸神无度的笑声引出洞穴。为长期地留住日神,诸神还特意在洞口放了一面镜子,好让日神能目睹自己的俊美而留在人世。

可以说,这则有关日本舞蹈的起源神话,为我们步入舞踊的历史剧场,铺设了一块通天入地的魔毯。随后,它又将我们带入一则流传甚广的女祭司传说中:那是一则发生在战国时代(16世纪末)末期的故事。当时的社会充满厌战的气氛,百姓迫切需要从娱乐活动中得到慰藉。适逢其时,一位名叫“国”(Okuni)的女祭司自愿走出庙堂,在闹市街头搭建了临时舞台,以为民众表演一种从佛教舞蹈变革而来的民间舞。有趣的是,这类舞蹈与信仰甚远,而这就让它的题材与表现方式,能进一步贴近流俗且触及情色。此外,由于女祭司当时的装束怪异且风格反常,而被当时的人们称作“kabuki”(歌舞伎)——即一种专门形容野性、先锋和不同寻常的语言表达。之后,“ka-bu-ki”又被切分为不同的日本汉字,分别是歌曲(ka)、舞蹈(bu)与伎艺(ki),且渐渐被流传开来。

还需补充的是,在“kabuki”(歌舞伎)的历史中,还出现过“性别”与“阶层”意义上的结构性变革。这主要表现为:早期被视作有伤风化而被逐出主流社会的“女歌舞伎”(onna kabuki),在德川时期政府的介入与调控下又流变为“若众歌舞伎”(wakashu kabuki)——即一种由青年男性扮演的歌舞伎。直至 1652 年之后,曾兴盛一时的“若众歌舞伎”,因涉嫌对政府而言避之唯恐的同性恋问题而再度被宵禁,但却又促成了以男性为主的戏剧流派和“女形”(onnagata)传统之留存。基于此,汉恩指出日本舞蹈在渊源和流变中的杂交性,使其即便在德川政府严禁之际,也依然能在日本社会的各处角落发现女歌舞伎实践的各种痕迹。其中较为突出的是那些来自中产家庭的贵妇,她们愿意投入大部分精力来专注于“艺妓”(geisha)这门艺术,以求收获与其阶级身份、礼仪修养及社会期待所相称的身体形象。难怪 18 世纪中叶的日本社会,会冒出不少除读写课外还附加舞蹈礼仪课的社区学校,来打造日本女性身体美学之正统与德性之正当。而有意思的是,这样的现象到了富商当道的江户时期,还顺理成章地成为富贾之女提升文化资本的技艺,并在一时间酿成19世纪中期女子舞蹈学校之流行。可即便如此,当时表演歌舞伎的合法身份依旧为男性。于是,女歌舞伎的实践便转到隐蔽的“地下”,且不可思议地为明治时代的歌舞伎风格带去致远的影响。

不必说以上那难以缕清的历史流变了,在语言形式上我们似乎也很难为日本舞踊(nihon buyo)锁定一个边界清晰且无可辩驳的边界。因为不论是历史过程中的文化隐喻,还是神话阐释中的历史现实,都显示出舞踊与其他日本艺术在语言形式上的缠绕性。即便在外国舞种还未引进日本之际,日本社会也仍未出现一个通用意义上的“舞蹈”称谓,但在事实上却存有两种用来形容舞蹈美学的区分性概念:其中一种是形容身体风格含蓄、优雅且富于表达的“mai”(舞);另一种是形容形式上活泼、动作轻快且充满活力的“odori”(踊)。类似所有文化实践都有因地制宜的可能性,这两个概念也在历史实践中,嵌入并交织在不同的城市空间和生活美学中,而渐次成为某些区域风格的具身化代表。例如:“mai”与关西(Kansai)性格的贴近,“odori”同东京(Tokyo)精神之契合。正是以上两种动作样式——即“舞”(mai)和“踊”(odori),连同歌舞伎中的哑剧姿态(furi),被认为是构成舞踊文化所不可分割的三种元素。

随着20世纪日本社会的现代化转型,日本舞蹈也遭遇到外国舞种及其文化的强烈挑战,“同化性”问题也随即而来。毋庸置疑,这必然会引来不少日本知识分子的高度忧思,从而使一种建构日本传统艺术的民族主义诉求相应而生。1907年,第一次使用“舞踊”(nihon buyo)称谓的日本批评家——坪内逍遥(tsubouchi shoyo),颇有远见地提出以连接现代与传统理念的方式,来构建一个国家戏剧流派的想法。而此种视“现代”和“传统”并行不悖的思想,可以说很深地影响了舞踊的现代化历程。但更为复杂的是,舞踊传承背后的组织形式和文化传统,却使舞踊在现代化的发展进程中,呈现出学派、学统及学风上“和而不同”的多样化性状。

而之所以如此,多是由于舞踊传承机制所倚赖的“家元制”(iemoto system)结构。因为“家元制”,单是在词源学上就可拆分为两个日本汉字,即“ie”(家宅、家庭、家户)与“moto”(基础、源头、开端)。此外,它还指代拥有校长头衔的个体及教学系统自身。而有意思的是,这一建制还与深受中国儒教影响的德川幕府时期之歌舞伎传统有深厚渊源——即都是一种依“家宅—学统”关系而建立的知识集团,其创始人及现行执行者(宗家:舞蹈教派的创立者)在舞踊传统中享有不可颠覆的至高地位,并在知识传承、培训、评判和授权中占据绝对的支配权。关键是,此种权力上的等级关系,默不作声地转换到了舞踊具身化教学的感性过程中,且在长期的教学互动中,渗入至学员的日常生活和终其一生的关系网络中。难怪舞踊的师傅对学生就像家长一样,而师傅自己的孩子也将他们的父母视作自己的师傅。但凡校长难以找到可胜任其位的继承人时,便会在自己培养的学生中选拔出最优秀的一位来替代。而此处所涉及的选拔制,正是一种与舞踊传统之沿袭力和对家族学校之忠诚度有关的考核制。由此可见,舞踊的家族学校是一个高度依赖学员忠诚度且伴随学员终生的关系网络。故其在格栅(grid)和群体(group)的意义上,就有着强烈的边界感和内在的统一性。

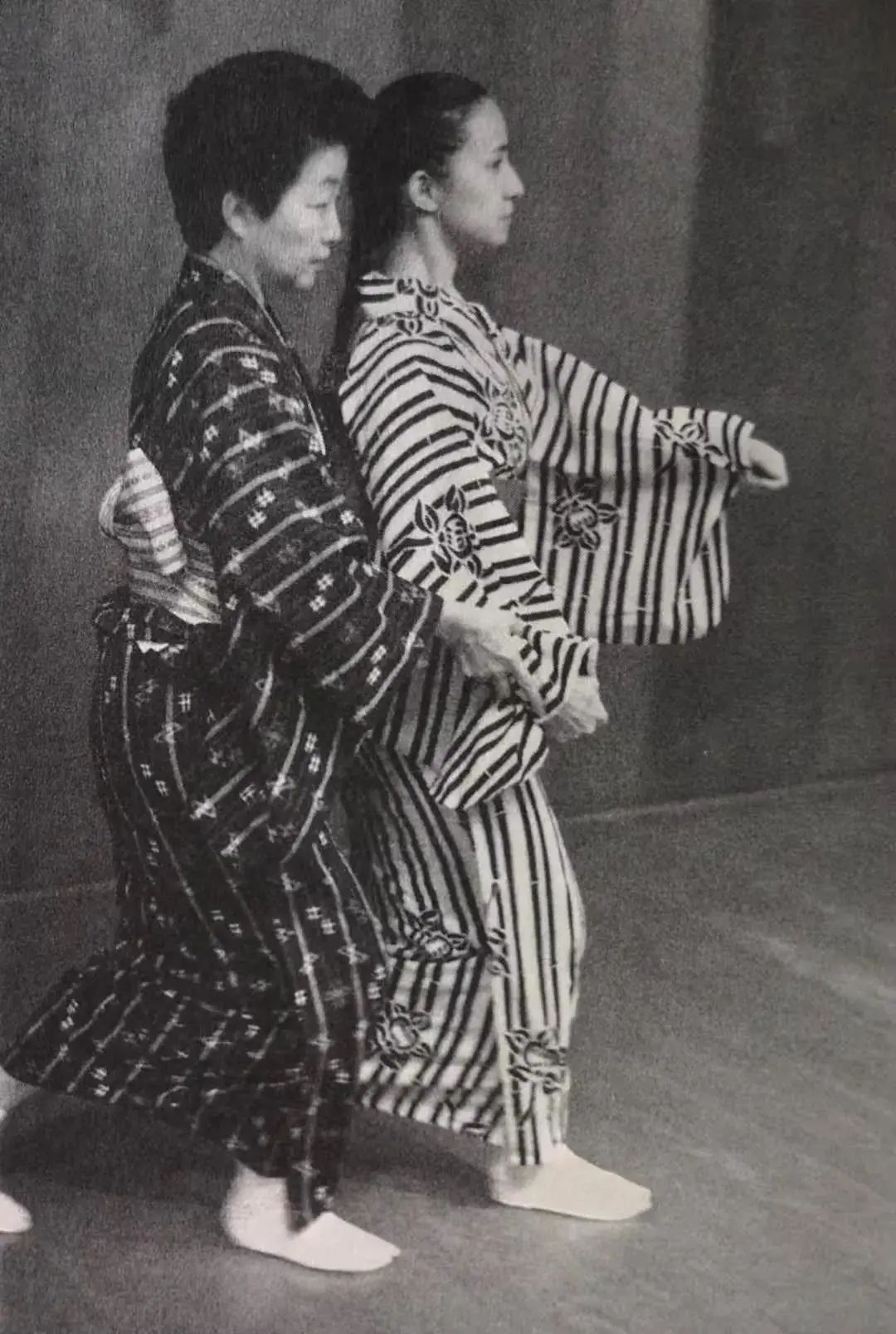

日本舞踊

举贝壳。左为汤米.汉娜,右为橘芳慧(TachibanaYochie)

摄影:沃尔特.汉恩

而有趣的是,汉恩自小所见习的舞蹈学校,也是她研究的唯一田野点——“ 橘流学园 ”(Tachibana School)在教学上有着突出的独特风格。具体表现为:(1)舞蹈编创鼓励“传统”和“当代”的并驾齐驱;(2)用传统的身体语法,处理当代生活经验;(3)守卫传统舞踊的内部延续性,拒不引用西方的舞蹈语汇。可接下来的问题是,以橘流学园为研究舞踊感官知识生产的唯一田野点,必然会同时为汉恩的研究带去便利与局限:一方面,以家宅—学园为建制的舞踊学校,向来重视舞踊传统的内部延续性与统一度,这无疑对自小就取得该校艺名资格的汉恩而言,带去了其他研究者可望而不可及的先在交往优势;另一方面,等级化的家元制所具有的封闭集团意识及学园之间的激烈竞争,也会让汉恩不得不背负集团义务的身份之重,而放弃掉在学园间进行价值无涉的比较性研究。但即便如此,在这看似等级森严的学园系统中,依旧存有建立在文化亲密性(cultural intimacy)及个体能动性上的自由度。例如,在汉恩调研期间,还仍旧参与教学的宗家(Soke)及其女儿(现任校长)就分别指出各自在教学过程和剧目理解中,那难以抹除且无需抹除的个人风格。

此外,橘流学园还在北美开设了几所跨国分校,故在传承对象的身份考究上,就显得较其他学园要更为开放。以汉恩为例,橘流学园从校长到老师都从未因她的混血身份而在知识上有所保留,而是一视同仁地对她的学习与生活照顾有加。由此看来,结构舞踊生活世界的家元制,这种渗透至每位学员价值观乃至生活方式的等级网络,在等级苛严的表象下,还蕴藏着某种由审美间距所调度出的关系艺术——它能让绑在每个人身上的责任和义务,在善美的具身化实践和高度信任的情感组织中,化作神圣情感共同体的内在支撑物,并将微弱的个体嵌入至一个由礼节和美德所共奏的生命乐章中。

三、身心合一:

舞踊之道与审美秘籍

在描摹舞踊文化身体之道的部分,汉恩十分强调“规范”和“重复”对舞踊身体感知觉塑造的重要性,其中就包含了身体气息、能量、意识及形态训练的内在化面向。然而,这个内在化的过程,同时还是汉恩舞蹈练习与觉知的自我生成过程。这无疑在提示我们,舞蹈民族志所召唤的体验式参与,绝对不同于概念先行和置身世外的研究,它似乎需要研究者尽乎一生的献出,才有可能进入间性混融的研究佳境。诚如汉恩所言:待到那刻来临之际,你才可能了悟地板刮痕中所流淌的回忆,倾听到扇子的私语及其所暗示的界限,或是幸于得知屋宅中的那道长廊,与那不起眼却极为别致的角落同舞蹈精神间的隐蔽关系······显然,这是从“物的视角”来感受舞蹈生命存在的美学练习,它提示着我们只有心无旁骛地专注舞蹈的在世之肉,才可能绕过语言积习对身体觉知的拦堵,而径直入驻到由身体感知觉所打开的“场”中。宛如舞踊权威人士所言及的那般:若想体现舞踊的精气神,就得将整个生命都浸泡在时间无痕的淘洗中,以让身体能在一遍遍“化生为熟”的训练中,逼近身心协和的自由之境。这无疑道出了舞踊传统中的程式化技术(kata)与心性(kokoro)之间的时差关系,以及辛勤练习(keiko)及耕耘对求得舞踊心性的关键意义。简言之,身体只有在具体的技术性纲领中,接受日积月累的训练和传统原则的内在化,才有可能逼近舞踊精神的具身样式和艺术转换性时刻之到来。

还需补充的是,以上所言及的身体练习“keiko”(practice),不同于西方那类单纯和机械的身体训练(training),因为它是一种专门针对某种技艺的反复练习。更确切地说,是一种为达至身心合一的自由之境而努力的“自修”(self-cultivation)练习。显然,此种从“苦行”和“沉思”之中修出正果的思路,似乎还与佛教哲学有着或明或暗的内在联系。仿如汉恩在书中的概括:“这类日本艺术在审美的通常意义上,还具有形式上简约(simplicity)、非常(irregularity),且好用暗示(suggestion)来传达无常感(impermanence)的特点。”此外,汉恩还交代了舞踊身体观及运用的别致之处,并以“入地之身”(grounding body)来对其加以形容。而这样的命名,还很容易让人联想到日本战后先锋艺术——“舞踏”(butoh)。这或许是因二者都倾向将经受身体深度训练而获得的“形变”和“转换”(dance as transformation)都视作舞蹈自身。所以,此处汉恩想要点明的是日本哲学中的“身体”,绝非西方文化中的“有机体”,相反它是同能量(energy)、力量(power)和“气”(ki, chi or qi)之流动有关的自修练习。在讨论日本舞踊的气息之道方面,汉恩引介了汤浅康夫(Yuasa Yasuo)在《身体、自修和气—力》(The body,Self-Cultivation,and Ki-energy)的研究,并结合她自身的民族志感受而写下:“气觉(ki awareness)只有在循序渐进的自修与觉知中才可获得。”

由于舞踊身体的“大地”性质需要大量气息来填入,于是一个源源不断的气息之泉,一个专门运作气息和气力的“丹田”(hara)就显得尤为重要。而“丹田”——这个处在腹内塌往深渊的部位,类似一个能吸取宇宙精气和集聚能量的吸盘,一个能酿造、交换和储存能量的矿藏,以及一个能确保身体稳扎地面且自由转换的生命营地。总之,这个十分玄妙的身体部位,几乎无法用解剖学的手术刀去触及,而只能通过日积月累的自修练习来感触它的存在及力道。难怪舞踊的基本站姿十分强调“双脚”要如植被般稳扎于地,还有带觉知的膝盖要如避雷针一般,以懂得在弯曲和震颤的波幅中,调整尾椎骨、胯部同地面之间那微弱却致命的水平。可即便分析到这步,对汉恩这位自称是女性主义的学者而言,还必然会顾及“性别关系”在舞踊身体哲学中的潜伏。例如,身体“向内”(女性)与“向外”(男性)之动态力效,以及灌注在不同身体部位——如脖子、手、躯干和肩膀中的阴性情调。

而除了关注到舞踊的身体观、使用方式与性别隐喻 ,汉恩还发现那不易察觉的“ 袜子”(tabi)——这一“贴身”却又因处在洁净低端的卑微出身而易于被人忽视的“物件”,竟在舞踊的感官世界中发挥着不可小觑的力量。这多是因为跳舞时的那双“袜子”,是以亲在于世的方式来与舞动时的其他觉知来相交和相处的。这其中就包括重心的转换、身体方向的确认和舞动之间的连接在整体过程的展开。在此意义上,我们似乎可以说——当我们谈论“袜子”时,我们就是在谈论作为“身体”的袜子,或是说作为“觉知”的袜子,而绝非作为“对象”的袜子。这显然不只是一种对物件的具身化觉知,它还是一种关联主义的现象学哲思在民族志实践中的显影。于是,我们便也了悟了,为何汉恩在言说舞蹈时,并未将舞蹈囿于单一的“动作”,而是将舞动的觉知所带来的“深度”及不可见的世界之血肉都充分囊括在内。

四、感官世界:

舞踊教学中的感性交流与实践

将“舞动的身体”(dancing body)看作一套具身化的文化系统及意义世界的肉身索引,可以说是结构主义身体范式的惯常作态。可问题是,对汉恩这位既是表演者又是研究者,既是舞者又是音乐家的主体而言,“跳舞”(dancing)这件事几乎很难以体系的面目或索引的功倍来将其招架。因为,不论是学习舞蹈的“过程”,还是表演舞蹈的“时刻”,“跳舞”所让人体会到的力量,更贴近炼金术所释放出的能量。故选择以一种感官的方式进入田野,体验舞踊文化的内部世界,便不外是以“身体的方式返回身体”的勇敢尝试。只不过此处所强调的“返回身体”,并非是一种倒退式的简化论,同样,它也不是形而上学的实体论。相反,它是为挣脱范畴之网和意义惯性对身体的绑缚,而让身体得以在世界之中的方式来收获其丰富的道门。

为此,汉恩还同时启用了知觉现象学的方法,置身其间地描述身体处在空间中的感受及空间给予身体的整体感受:从东京地铁站Hatchobori走出,就能放眼望见位处中心区的一栋日式楼房,而那正是汉恩的田野点——一栋综合了舞蹈工作室及生活区的橘流学园(Tachibana School)。从学园的入口穿入前厅,走进舞蹈工作室,再爬往楼上的家庭居所,就如同在进行一个流动的通过仪式。其中,前门的蜂鸣器与屋子内的各式布局,都在不动声色地发出有关延缓、限制、隔离与禁止的身体号令,且默不作声地拨弄人人关系中的差序性礼仪。而位于楼房心脏处的那间舞蹈工作室(keikoba),其醒目的日本古风式装修,似乎是在有意地与邻壁那间被现代化气息所整装的更衣室在抗衡些什么。门外那张传统式样的榻榻米,呼和着由原木装成的墙面、地板、屋顶及挂在墙面上的镜子,它们共同构成了一个既是内在又是异域的魔性空间。

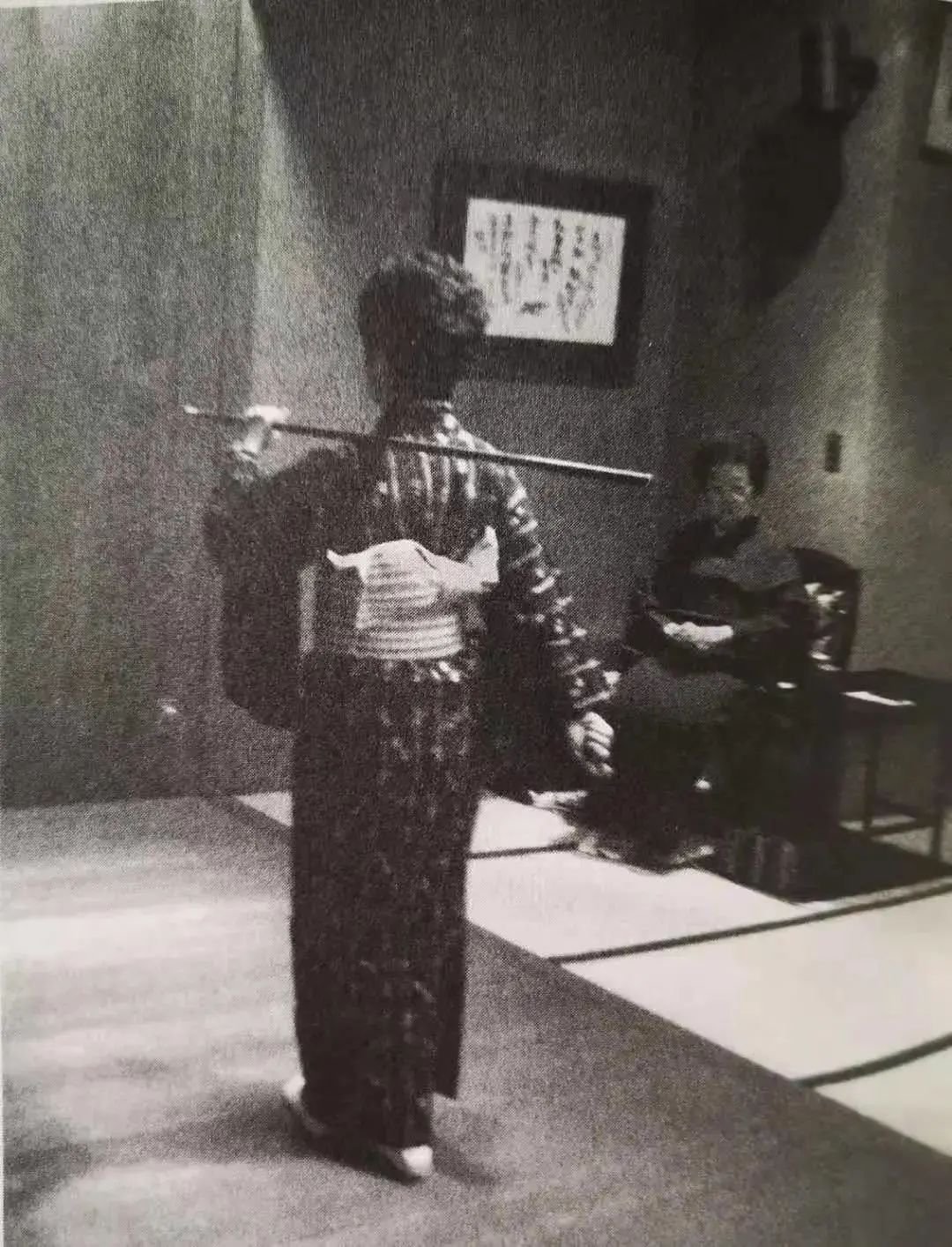

而走进(entering)这个空间的汉恩,一开始就捕捉到了木板的具身化质地,连同配合着这类质地所生出的感知。她如是写道:“舞蹈教室的木地板弹性极高,每每跺脚似乎都能撞出同整个身体相拥入怀的感触。”此外,还有室内所设的各式“物件”——比如被安置在角落处的木质音响柜、竹制的板凳及专为退休校长所定制的红木凳子等等······它们都在默默形塑着室内身体的等级关系,以及由“坐态”和正坐(seize style)的“跪态”所组成的目光等级。此外,还有每次在教室中央静坐起舞时,都必会撞见的那几幅挂于高墙上的学园创始者之黑白照。关键是,这些黑白照连同坐在凳子上的导师们的模式化凝视,似乎在拟构一出由目光、体态和物件所共同组成的,对宇宙秩序及社会等级的微缩式戏仿。而身体在其间的每次造访、迂绕与停留,都使其在不知不觉及日复一日的渗入中,渐渐长出一副舞踊式的身体模样来。

学生视角。左为橘芳慧(Tachibana Yoshie),右为宗家橘裕代 (Tachibana Hiroyo) 拍摄:汤米.汉恩

但模样终归是模样,若想真正把握舞踊之道,还得针对从“身体本体”(body itself)而延伸出的一整套生活礼仪,尤其是那“一对一”的感官交流过程。这是因为舞踊教学是在“口传身授”的形式下,让学徒一步一个脚印地跟着师傅长期学习。而这一漫长的过程还同时是一种基于私人关系的“亲肤式”(touched)承继,它常委派寄生于肉身中的“通灵之物”,来传达文化在感官上的整体质地。这既是说,汉恩在追求现象学还原的同时,并未真要放弃“文化建构论”的立场,只是她强调要在“通感”的意义上,旁触身体不同官感之间的间涉性,尤其是那些外行易于无视,但却对舞蹈而言极为关键的协调性、气场及将世界传输给身体的不同媒介。例如,在对视觉的分析中,汉恩侧重描述对舞踊的各类观看之道,尤其是视觉与动觉同情间的复杂关系;另外,在“触觉”的体悟上,汉恩则力主将“接触”这件离开了“亲肤”便难以完成的行动,放置在“自我—他者”及“多感官”的视阈中;最后,在对付“听觉”这一有着“无器官身体”之禀赋的官能方面,她还展开了有关“声景”(soundscape)、“音声事件”(sonic event)、音声、意象、口语、口诀及音声设备等具身维度的生动描述。

可以说,以上这些围绕舞蹈多感官交流过程的洞见,都是为舞踊身体破茧成蝶的那刻准备。但除此之外,不容忽视的还有一些贯穿于舞踊身体内外的诸种技艺。比如,妆容、装扮、舞姿和神态上的精心设计等,都可以说是将寂寥中的我们投掷到某个摇摇晃晃的门槛处,以撞见那道见光的裂口以重生一回。关键是,这个裂口所引发出来的“转换”,及其这个转换所撑开的“裂口”,同时还是想象性变革及弱者抵抗的案场。它能取消行动和象征之间的区隔,并代之以切身的行动来为主体之困厄提供僭越与逆袭的机遇,俨如日本女性在舞踊表演中所赢得的那种象征性抵抗。作为日本男权社会内部的“绝对她者”,日本女性正是在学习和表演舞踊的过程中,或是说在实践对不同人、物和景观的模拟、叙述与表达中,来实现对现实结构的层层突围。可悖谬的是,汉恩并不将以“变形”为矢量的舞踊表演,特别是过程中那非同寻常的转换,视作外在于个体经验及日常生活的异物。相反,她认为日常生活中的生命体验,对舞踊艺术的转换性实现是极为重要的。就像权威舞踊报道人所言说的那般:“没有体验的生活便是没有个性的存在,这会让你在舞蹈中消失,且无法跳出舞蹈的灵魂来……但若如你能在复杂的生命经验中,争夺生出一个丰富的自我,那么你也能游刃有余地在不同的角色间——女人、男孩或长者间自由往来。”

基于此,汉恩认为日本的传统舞蹈没有脱离日本人的生活,而是对日本人生活及心性的另类洞彻。只不过在日常生活中所体验到的编码是建立在社会、伦理和道德情境中的,个人必须在其之中自发地进行交互;而舞蹈表演则是一种编排好了的,浓缩化的艺术实践过程。是故,身份的文化边界常以隐喻的方式来结构、协商并跨越我们日常身份之边界,并重新定位自我之方向的。就此而言,舞踊的表演实践便具备了授予不同文化主体,特别是日本女性在社会秩序中获取意义协商的能耐。而这或许正是具有双重文化和种族身份的汉恩,能在舞踊实践中所体验到的自由与挣扎。

结 语

The end

自布尔迪厄“惯习”理论问世以来,一种以具身化方式切入并理解社会生活的研究便开始广泛展开。而这类方式之所以被称作是“具身化”的,概是因“惯习”理论意在打通结构与实践、程式与即兴、图式与表达间的辩证关系。特别在文化和身体的关系上,具身化理论极为强调身体之构思、使用与体验,能着实反映外部环境(自然、社会和政治)中那些实际的与象征的结构。此外,惯习理论所铆接的“性情”(disposition)一词,也直戳“身体”同整个象征系统和文化环境间的间性效果。

就此看来,汉恩明显承继了布尔迪厄的具身化视角和相关理论问题,特别是习性与练习、范式与个性、程式与表达,以及身体习性之养成方面。只不过在文化具体化的研究中,汉恩还将这一身体的、感官的和审美的空间实践,从课堂延展至外部的生活世界,以构成一套环绕舞踊实践而来的生活文化图景。而最让人为之敬佩的是,汉恩在审美实践的具身化路径上,还意图探讨舞蹈身体的感性书写何以可能,“舞蹈”这一另类的感性知识如何诉诸文字,以及读者的具身化阅读又该如何建立······正是这些难以给出定见和解决方案的部分,或许才是汉恩在这篇题为“感官知识”的民族志中所埋下的终极抱负。

另外,在追求呈现舞蹈美感的具身化过程中,汉恩似乎有意选取了不易被关注到的感性交流空间——舞蹈课堂,这一颇具肉身(corporeality)特质的另类知识场,以拉开同那些有意悬置身体蛮生性、模糊性与不可还原性,而沉迷在符号系统、文化隐喻及权力关系这类知识论范畴之研究的距离。对此,汉恩在知识论的范畴中添进了新本体论维度。这主要表现在舞踊教学的具身实践部分,汉恩赋予了身体交流某种感知觉意义上的现象学还原,以使研究超越那些以为盯准了“动作”(movement)及其编排法则,就可锁住舞蹈之本体的传统研究。因为事实上,不论是从舞蹈的感性知识出发,还是从“舞动的身体”着眼,对汉恩而言,“身体”首先是觉知着世界的身体,是用感官交流方式来将世界请入其间的存在。是故,我们不应将“身体”仅视作意义的受力者、媒介或是工具。因为就舞蹈现象学而言,“身体”还有着不可被意义所全面垄断的丰富层次,包括无法被语法编辑所全权支配的身体之真实。就此而言,“舞动的身体”(dancing body)其本体并非仅是“动作”自身,而是活生生地交织在世界中的不可见之力,它让我们在世界中舞蹈,并以舞蹈的方式据有这个世界。

最后,在具身化书写的实现条件和技术方面,汉恩还示范出一种“跨界式体验”的书写样式。此样式既具备现象学那种追随事件而蔓生的过程感,又携带民族志那种将自我嵌入他者,以求在互动中生成觉知的广博。关键是,这二者的实现都需将身体的感受和想象,一同带进研究、反思及书写之中。就此而言,具身化的写作同时就是“身体着的研究”与“反思着的行动”,因它总是以研究者那“置身其中”的身体——即一个同时在田野、思考和书写空间中存在及生成着的“身体”来兑现自身,且还呈现为由研究者、观察者、参与者、体验者、表演者及书写者所共存的那个“身体”来。或许唯有如此,舞蹈事件中那些超出言表的震颤,才有望被带入文字所重构的感知觉现场,并传达至文本之外的读者身上。

(原文载于《民族艺术》2021年第1期,注释和参考文献从略,详见原刊。)

文章来源:微信公众号”民族艺术杂志社” 2021-03-24

图片来源:作者提供

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛