摘要

1990 年代中后期以来,以“口头程式理论”为核心的口头诗学被系统引入中国学界,推动了中国口头传统研究的蓬勃发展,特别是促进了史诗观念的转变和史诗研究的范式转型。尹虎彬对口头程式理论的译介,以及他立足本土口头史诗传统的研究,是学科革新、重构过程中不可或缺的重要一环。

关键词

尹虎彬;口头诗学;口头程式理论;

帕里—洛德学说;中国史诗研究

一、尹虎彬对帕里—洛德学说的译介和理解

尹虎彬对帕里—洛德学说的译介工作,始于1994 年哈佛访学期间。当时他在哈佛大学燕京学社做访问学者,有机会聆听纳吉(Gregory Nagy)为博士生开设的“比较口头传统的理论与方法”选修课程,对口头程式理论有了更加清晰的认知和理解。次年,朝戈金也成为哈佛燕京学社访问学者。尹虎彬访学的研究计划是中国东北少数民族的萨满教和口头传统研究,朝戈金的研究计划为蒙古史诗研究和一般史诗理论研究,受哈佛大学深厚的口头传统研究学术氛围的影响,且有感于国内史诗研究的局限,两位学者都产生了把相关理论引入国内的想法。据朝戈金回忆:“一次,在哈佛旁边的灯塔街(Beacon street)的公寓,我和尹虎彬在那儿聊天喝酒,聊到有哪几个理论介绍到国内是最有用的,我们俩一致想到了口头程式理论,所以引介这套理论到中国来,我们是有策划的,不是随机生发的。”

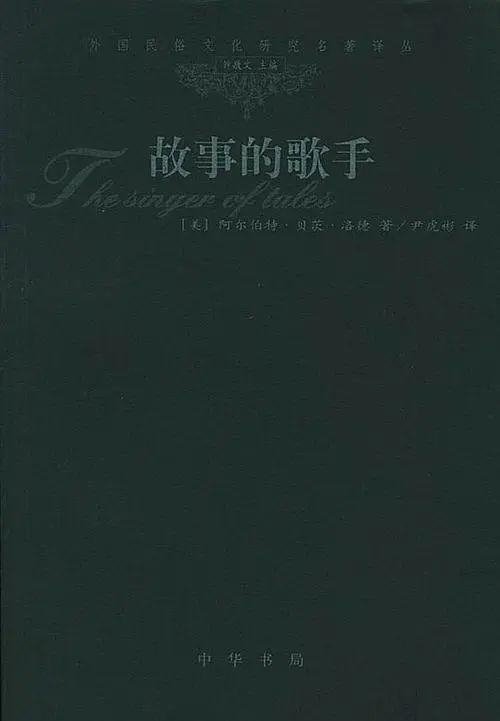

“策划”很快就变成了现实:2000 年,朝戈金翻译的《口头诗学:帕里—洛德理论》出版;2002 年,尹虎彬的专著《古代经典与口头传统》出版;2004 年,尹虎彬翻译的《故事的歌手》出版。这三本著作,再加上巴莫曲布嫫翻译的《荷马诸问题》(2008 年),如今都成了史诗研究、口头传统研究的必备参考书。

尹虎彬翻译的《故事的歌手》,是洛德的代表作。此书初版于1960 年,被誉为口头传统研究的“圣经”,用弗里的话来说,“正是因为《故事歌手》的面世,口头理论不仅仅是一种方法,而且逐渐成为一门学科,我们也因此可以在今天评估和历数那些受到其影响的诸多传统”。译介此书的意义不言而喻,故被列入“十五”国家重点图书出版规划,还被收入钟敬文主编的“外国民俗文化研究名著译丛”。尹虎彬的译本准确、流畅,获“第七届(2007 年)中国社会科学院科研成果奖”译著类三等奖;因中译本封面设计为暗绿色,被学界称为“绿宝书”。

尹虎彬另一部讨论帕里—洛德学说的专著《古代经典与口头传统》,获2004 年中国民间文艺“山花奖”专著类二等奖。这是一部以专题讨论为主的评述性著作,作者在梳理欧洲民俗学历史、口头传承研究历史和美国民俗学百年历史的基础上,详细介绍了帕里—洛德学说的基本概念、研究方法和学科形成过程,同时还立足本土,初步思考了口头诗学对中国学界特别是史诗研究的可能启示和发展潜力。全书正文共八章:总论;古代经典与口头传统;口头诗学与民族志;歌手:表演者和创作者;程式与口头诗歌的语言;主题与故事模式;口头诗学的文本概念;帕里、洛德与民俗学。这样的章节设置,当与书中内容大多曾以论文形式在期刊发表有关,优点是便于读者了解帕里—洛德学说的主要观点和核心范畴,缺点是各章论述有重复之嫌。

同样是对帕里—洛德学说的评述之作,通过比较弗里的《口头诗学:帕里—洛德理论》(以下简称《口头诗学》),我们更能看出尹著的特点所在。

弗里的《口头诗学》是一部关于口头程式理论的学术简史。全书共五章:第一章介绍口头程式理论的语文学、人类学和“荷马问题”来源;第二、三章概述帕里、洛德学术上的开拓性贡献;第四章以帕里—洛德学说在古希腊、古英语和其他传统中的拓展和回应为例,概述两位学者开辟新学科并确立其规范的成就;第五章介绍口头理论的近期新成果,同时还探讨了这一重要理论的未来发展走向以及可能面临的困难和挑战。

弗里《口头诗学》的优点在于系统地梳理了口头程式理论的学术背景、发展过程、主要观点和学术影响,它大致以时间为序,论述简明扼要、连贯生动,很适合用作口头诗学与口头程式理论的基础教科书。它“旨在成为一部导论性历史”,希望读者“最好从头至尾进行通读。此后,带着一些平行研究的知识去考察其他传统,便能进一步深化个人相关领域的工作”。这句话应放在这一背景中加以理解:《口头诗学》出版的1988 年,帕里—洛德学说已被西方学界广泛接受,并在美国民俗学教科书中得到了普遍体现。但国内情况很不一样,如前所述,中国学界对帕里—洛德学说的系统译介,是1990 年代中后期才开始的。从1994 年开始着手翻译《故事的歌手》,到1996 年发表第一篇介绍帕里—洛德学说的论文,尹虎彬的读者大多没有相关基础知识,一切都要从零开始,他译介工作的重心自然就落在了梳理新理论的学术史、辨析新理论的核心概念上,而这些努力的最终成果体现为专题论文也就不足为怪了。

前面已经提到尹著《古代经典与口头传统》各章论述有重复之嫌,这种“重复”大多表现为对学术史的重复和强调,所谓“辨章学术,考镜源流”,尹著的每个专题讨论都会不厌其烦地介绍帕里—洛德学说的学术渊源,指出他们在学术史中承上启下的地位,说明他们方法论上所受的俄国形式主义和结构主义的影响。重视学术史,是尹虎彬治学的一贯特点。直到2014 年,他还谦虚地说,“如我们熟悉的表演理论、口头程式学说、民族志诗学,这些理论,我们好像懂了,好多地方还是不好理解,因为我们的知识背景不是西方哲学的知识背景”,因此,在他看来,梳理中西学术史就成了当务之急,不管哪门学科都不能离开学术史来谈,如民间文学,“Folklore 在俄罗斯人眼中就是民间文学,Folklore在德国人眼中就是另一个对象”。

除了重视厘清一门学科自身的学术史以外,尹著《古代经典与口头传统》的另一个突出特点是详细介绍、辨析了帕里—洛德学说的核心概念。这方面的内容,在弗里《口头诗学》中是相当简略的。例如“主题(theme)”这个概念,《口头诗学》只用了一页多的篇幅加以介绍,而尹著第六章“主题与故事模式”共四节内容,其中就用了三节来讲“主题”:第一节“洛德对主题的界定”,介绍了从1930 年代到1990 年代洛德对这一概念的思考和修正,以及古英语学界如弗赖、民俗学界弗里和纳吉等人的不同观点;第二节“‘兴’和主题概念的关联”,介绍了王靖献(杨牧)、陈世骧在口头程式理论影响下对《诗经》之“兴”的理解,以及中国古代文论对“兴”的探讨;第三节“主题与其他民俗学概念的关联”,讨论了洛德的“主题”概念与“类型”“功能”“母题”“神话素”等概念的关系。这里,值得注意的是,这并不是尹著第一次提及《诗经》,第五章“程式与口头诗歌的语言”也曾专设一节来讲《诗经》中的“套语”问题。从尹虎彬的相关评述可以看出,他已意识到了帕里—洛德关于书面/口头二元划分的局限,他认为,在口头和书面文学之间有一个过渡性的阶段,故此口头与书面的二元划分不能过于简单化,“就文本而言,至少应该区别口头的、模仿口头的、书面的不同文本”。

尹虎彬说:“我们在使用基本术语的时候,实际上有大量的误用。在错误使用一两个基本术语的时候,进一步的思想就无法再提炼了,思想也就无从架构。就像大飞机的零件一样,很多细节性的东西出现了问题,大的发动机就会熄火。实际上还没等飞起来,就已经趴在地上了。”详细介绍并辨析一门新理论的核心概念,对于该理论的传播和应用无疑至关重要,《古代经典与口头传统》对“程式”“主题”“文本”“故事模式”“表演中的创作”等核心概念和命题的反复辨析,今天也还有重要的参考价值。

到概念辨析,这里有必要提及尹虎彬对口头程式理论、帕里—洛德学说/理论、口头诗学这几个术语的理解。尹虎彬认为,帕里—洛德的口头程式理论属于口头诗学的范畴,用“口头诗学”来概括或指称帕里—洛德学说是一个更为恰当的说法,因为“帕里—洛德理论,它不仅是一种理论和方法,它揭示了口头传统的一个活态的现实”,“帕里和洛德为了研究荷马问题而研究口头诗歌,他们尝试运用了许多的理论。他们的研究并非为了建立某个理论,而毋宁说是一个过程,或者说是一个学术的范例。而且帕里的学说已经超越理论的阶段,他们提供的是一个口述世界的现实”。既然口头程式理论属于口头诗学的范畴,用“口头诗学”来指称这个理论就不完全适当;但基于尹虎彬的看法,本文尽量使用“帕里—洛德学说”一词,而不是“帕里—洛德理论”。“学说”“理论”的英文均作theory,但在中文世界里仍有细微差别。

从一开始,尹虎彬对帕里—洛德学说的译介,就有明确的本土意识和学科自觉。他认为,我国史诗虽然蕴藏丰富,但研究起步较晚,1980 年代中期才开始较为系统的研究,理论基础相对薄弱,学科建设相对滞后,国际学术影响不大,学者的知识背景和研究方法深受马克思主义美学和文艺学观念的影响,大多侧重于史诗的历史、社会和文化的外部研究,“这种研究还不是史诗学意义上的学科自觉,表现在少数学者没有将口传史诗作为口头传承的民俗事象来研究,而是从经典的教条出发,学术研究和民族意识、国家意识形态相互混淆,作家文学研究和口头传承研究相互混淆”,故此,“我们有必要对现在国际通行的民俗学方法论和理论,进行全面的介绍和研究,建立新的概念体系,有效利用新的方法,进行规范的学术研究”。

与此同时,就像钟敬文所说:“我们翻译、学习外国理论著作,不是为了翻译而翻译,为了学习而学习,而是要借他人之梯,登自己之峰,发展自己的学术思想,这样才能创造与国际一流学者平等竞争的局面。”翻译本身不是目的,而是要把外来理论本土化,从中国的材料、中国的经验出发, 解决中国史诗研究的问题,建设中国的史诗学体系,同时与世界史诗研究进行对话。对此,尹虎彬有清醒的认识。他认为,虽然口头诗学能够解决“我们的一些操作层面上的问题”,虽然我们应该“争取在田野作业的操作程序,材料的搜集整理、编目和归档, 学术研究的概念运用和问题意识上与国际通行法则接轨”,但我们决不能照搬和套用西方理论,因为我们的研究不是为某种现成的理论提供证据,而是要“从中国的材料出发, 解决中国的问题”,同时还要充分利用中国多民族丰富多元的口头传统,“修正或抛弃”西方口头诗学中的某些概念,最终建立自己的阐释学模式,建立中国本土的史诗学传统。

二 、尹虎彬对作为口头传统的中国史诗的研究

众所周知,中国社会科学院民族文学研究所朝戈金、尹虎彬、巴莫曲布嫫等学者的工作,已在史诗学界、民俗学界结出了丰硕成果,不仅促进了史诗研究的“范式转型”,更为建立史诗研究的“中国学派”奠定了坚实基础。中国的史诗和史诗研究现已成为国际史诗研究不可或缺的一部分。

在这个学科革新、重构的过程中,在稳步建设本土史诗学体系的过程中,尹虎彬的学术活动大致可以概括为中国少数民族口头传统的数字化建设、中国史诗研究两个方面。

就口头传统资料库的数字化建设而言,尹虎彬主持了中国社会科学院创新工程研究项目“中国少数民族口头传统音影图文档案库”(2014 年)等课题的研究工作。这个课题以“口头传统田野研究基地”为依托,利用新时代的数字化技术,采用能与国际接轨的、科学的采录和分类方法,对面临消亡的中国少数民族口头传统(包括少数民族语言、民间文艺和杰出艺人)进行了抢救性的搜集和保护工作。这些珍贵的音影图文资料,除了作为国内外口头传统研究者可资利用的第一手的鲜活资料外,也是人类的共同文化遗产,其价值和意义自不待言。

就史诗研究而言,尹虎彬浸淫该领域多年,长期为《中国文学年鉴》撰写年度“少数民族文学研究综述”“史诗研究概述”,对学科发展前沿和存在的问题熟稔于心。他与朝戈金、巴莫曲布嫫合作撰写的长文《史诗》,被收入刘守华、陈建宪主编的《民间文学教程》。2002 年—2008 年,他还主持完成了中国社会科学院A 类重大课题“中国史诗类型学研究”。该课题以类型学研究为中心,“从史诗形式的分析深入到史诗文本背后的文化史意义的原型解剖”,探讨了中国史诗传统的独特性;方法论上,则立足本土和地方性的民间叙事传统,坚持民族志田野作业的技术路线,综合了口头程式理论、表演理论和民族志诗学,“实现了以口头诗学、民族文化和地方传统为旨归的史诗观念和史诗研究的突破”。

从现有成果看,尹虎彬的中国史诗研究主要集中在新世纪的第一个十年。期间,他撰写了多篇论文,内容涉及史诗研究学术史、史诗学理论、学科建设、中国少数民族史诗研究的新成果和未来发展前景等方面。

《史诗观念与史诗研究范式转移》系统梳理了中西史诗观念和史诗研究的发展变化。首先,文章评述了近200 年来的西方民俗学,特别是20 世纪的口头传统研究——英国古典学家鲍勒(C. M.Bowra,1898—1971)扩大了史诗的范围,1930—1960 年代帕里、洛德确立了严密的口头诗学分析方法,1970 年代表演理论、民族志诗学的兴起,20 世纪末芬兰民俗学家劳里·航柯(Lauri Olavi Honko,1932—2002)对史诗观念的拓展——如何从不同角度改变了以亚里士多德诗学为基础的西方古典学的史诗观念和史诗研究范例,断言“21 世纪的史诗研究将是多元化的。以往那种以荷马史诗为范例,取例西方的史诗研究范式,将逐渐成为历史”,“正所谓言史诗不必称希腊和罗马”。其次,文章梳理了整个20 世纪中国学界史诗观念的演变过程:20 世纪初比附中国古代经典从“文人文学”的角度看待史诗,1950 年代以来立足于马克思主义美学和文艺学观念从“民间文艺样式”的角度研究史诗,1980 年代受人类学派启发开始把史诗作为民俗学的一种样式来研究,1990 年代中后期开始把史诗纳入口头传统范畴进行研究,指出今后的发展方向:“中国少数民族的史诗主要是活形态的史诗, 这一点也是中国史诗学科建设的生长点。”

《中国少数民族史诗研究三十年》《中国史诗的多元传统与史诗研究的多重维度》二文概述了中国少数民族史诗研究的重要成果、中国史诗学学科建设过程中的重要事件,指出中国各民族史诗蕴藏丰富,数量在1000 种以上,横跨五个语系,含纳了几十个民族的文化传统,其样式之繁复、形态之多样、传承之悠久,在当今世界上都是少有的,这种丰富性“必将对世界范围内的史诗研究提供一系列新的范例”,“具有世界文学意义的比较口头传统研究还远没有到来”。文章呼吁中国史诗研究者“从多元文化的历史和现实出发, 加强中国各民族史诗的类型或形态研究, 描绘中国史诗分布类型图谱”,在建立科学的资料学基础上,树立多重维度的研究视域,深化史诗理论研究。

在尹虎彬的史诗研究中,《作为体裁的史诗以及史诗传统存在的先决条件》是一篇极为特别的文章。他的很多著述本就偏重理论层面,但这篇文章几乎可以说是高度抽象的理论思辨,文中像“纯粹的文学创造出它自己的客观性”“一个长篇形式要靠其他力量来生存”“体裁的本体力量来自于人类的精神世界”这样决断的表述比比皆是,理解起来有一定难度。无论如何,文章主要讨论了如何定义史诗体裁的问题。确实,从现象层面看,史诗并非孤立的体裁,与它密切相关的体裁主要有诗歌和散文形式的叙事类文学,如神话、传说、故事、长篇叙事诗,以及后来的小说等;从形式主义的角度看,内容和篇幅长短也不是判定史诗体裁的必要条件。那么,什么才是“决定史诗成为史诗的唯一的、先在的、绝对的条件”?尹虎彬认为,决定史诗体裁力量的先决条件涉及三个层面:一是语言层面,史诗的语言是专门化的特殊的语言,即歌手“专门化的有声语言”;二是精神层面,史诗具备精神超越性,是关于天地万物本原、关于人类社会和神灵世界的宏大叙事,它叙述的这个世界“具有伟大、崇高、绝对、不可质疑的特征”,尹虎彬借鉴了沃尔夫冈·凯塞尔的术语“全部世界的叙述”和劳里·航柯的术语“超级故事”,认为史诗是宗经载道的“大言”,而不是“尽男女琐碎之闲谈”的“小说”;三是意义生成层面,正是由于史诗对族群共同体丰富多样的事象的叙述与史诗受众个人经验之间的交流互动、心灵沟通,才使得“史诗的文化意义大大超越了某一个史诗文本的局限”,因此,“在纯粹的形式和对象化的史诗作品之间,创造性的叙述者和受众是必要的前提,它是史诗传统作为历史过程得以延续的不可或缺的条件”。此外,文章还围绕史诗的“作者身份”这个重要问题,讨论了传统与个人对体裁的作用,反思了浪漫主义关于民间创作“集体性”的观念。文章这一部分的论述相对简略,作者不像定义史诗体裁时那样“决断”,似乎只是坦然接受了当代文艺学某些派别关于“人们必须想象一个创作者的存在”的看法。其实,“作者身份”问题、传统与个人才能的问题,无论是在口头传统研究领域,还是在早期书面文本研究领域,都还有深入探讨的必要。

吕微对尹虎彬近几年来研究路径的变化的观察是准确的。这种转变,简言之,就是主张“从‘科学的民俗研究’到‘实践的民俗学’”,即从关注理论和方法论,转向伦理问题和价值论,关注人的现实生活世界,关注民间文化的主体“民众”。实际上,《作为体裁的史诗以及史诗传统存在的先决条件》也是这种转变的结果,尹虎彬在文中说:“那些建立在经验实证基础上的文学和民俗学的教条都只是一把尺子,它对于揭示像史诗这样的充满超越性意义的事物,往往成为自身的桎梏。”写下这段话的人,已经不是多年以前的那个人了。

我们知道,尹虎彬的口头诗学译介工作和史诗研究,从一开始就特别强调“科学”“实证”,他认为,“史诗学研究是一个科学研究的求真过程”,应当“坚持史诗研究的实证主义路线”,用“科学的解释”取代“人们对于史诗产生和发展的神话式的、传说式的、意识形态的解释”。帕里—洛德学说最吸引他的地方,也在于他们提供了一种“严密的口头诗学分析方法”。但是,从某种程度上说,他从“科学”到“实践”的转向,也是有理路可循的。早在2005 年,他就这样说道:“离开了口传文学的文化上下文,我们得到的只是一张皮。只有在老百姓的日常生活里,我们才会深刻地领悟一些口传文学的真正含义。他们创造的文学就是他们的生活。”此后,应该是在扩充修订出版博士论文的过程中,他对民俗学有了新的认识和理解,对身为民俗学者的时代使命感和现实责任感有了更强烈的自觉意识。他说,“民俗学是现在学”,应当参与当代中国的社会转型,“要探讨中国正在进行的现代化如何保持我们的历史传统,如何实现新旧结合,如何借助于我们的多样文化实现现代性,这些是我们这个时代的重大命题。我们面临的是在全球化过程中如何重新塑造我们的人文精神、价值观念。我们需要具备社会动员力、文化软实力和提升我们的精神价值。这些,单靠社会科学是远远不够的”。可见,尹虎彬学术思想的转向,既是他长期田野工作(这不禁让人想到帕里—洛德所说的口头诗歌的“经验的现实”)的结果,也是民俗学界共同体思想交锋的结果,还是时代思潮和学术发展相摩相荡的结果,正所谓“文变染乎世情,兴废系乎时序”。

《作为体裁的史诗以及史诗传统存在的先决条件》这篇部分论述尚未充分展开的重要的史诗理论研究文章,因作者的遽然离世,再也没有充分展开的机会了。不过,就像他在解释“口头传统”这个词的含义时所说的那样,“它指的是一个过程,其次,它指的是这个过程的产物”,尹虎彬的学术轨迹和学术成就,也为中国口头传统研究工作留下了一个有意义的“过程”,可以想见的是,未来只要谈到中国口头传统研究的“这个过程”和“这个过程的产物”,我们都会一次又一次地提到他的名字和他留下的文字。

文章来源:《民间文化论坛》2020年第6期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛