摘要

长久以来,对大众娱乐现象的研究多放置于文化工业、消费社会或亚文化研究范式中,以偶像符号或粉丝群体作为研究对象进行考察,忽略了作为更为普遍的娱乐消费者大众群体(非粉丝群体)的存在。本研究通过网络观察和深度访谈的方式,采用洛文塔尔社会心理学接受理论的分析视角,以公众的反应与接受态度为切入点,从社会的制约因素和个体接受的社会心理因素方面对当下偶像“被嘲”现象进行释读。研究发现,新一代有闲阶级的崛起已摆脱以往对追星盲目热情和非理性的状态,公众对只提供“表层审美”的流水线模式下的造星工业也渐露审美疲劳之态,这两者构成新的时代特征为偶像“被嘲”埋下了伏笔;公众心理层面,偶像人设营销、夸大吹捧等运作方式招致公众对“真实”“完美”等设定的反感与麻木,“苦饭圈久已”的网络舆论境遇激发公众对偶像幻象再戳破的快感享受。在娱乐工业朝向规模化、标准化、产业化迈进的新阶段,“嘲笑”“出圈儿”等偶发现象将大众文化突破“饭圈”放置于更广泛的社会层面,是大众给予当今工业化造星模式的提醒,也是双方进行对话的契机与可能。

关键词

嘲笑; 出圈儿; 洛文塔尔; 接受理论; 文艺传播研究;

01

问题的提出

“仅仅在二十年前,娱乐界人士在传记作品中的角色还是微不足道的,而现在,从数量上看,他们是最大的群体。”这是美国著名文学社会学家、传播理论家利奥·洛文塔尔(Leo Lowenthal)在分析了20世纪头20年与之后20年美国流行杂志中传记主体的内容之后得出的结论,并将之视为“生产偶像”向“消费偶像”的转变。以此考察我国当今的大众娱乐现象,有过之而无不及。自2005年《超级女声》开启选秀之风后,追星、偶像等话题便成为日常生活的兴趣中心,无孔不入地进入人们的休闲领域,作为自组织的、且在助推偶像出道的过程中显现出强有力力量的群体也以粉丝的名义出现在公众面前。随着社会心理和传播媒介的发展变化,“造星工业”再次向前迈进,2018年《偶像练习生》和《创造营101》的到来先后宣告“养成系偶像”时代的到来,人们已不再满足偶像(明星)高高在上的距离感,反客为主“供养型”的路径暗合了年轻一代追求“亲民、共同成长”的情感因素,在一次次的投票、打榜、应援等活动中,粉丝的价值得到进一步彰显,偶像(明星)也如洛文塔尔所言一样,沦为不再提供新思想和新观念、鼓舞人们去创造、发现和奋斗的精神信仰,而仅仅是以展现私生活的方式来满足公众羡慕、好奇和满足的“被看”对象,是承接公众梦想和寄托一种消费品。

综上,当下的研究依然多处于“偶像-粉丝”的考察模式中,分别以二者为研究对象或以其之间的相互关系为主体进行分析,但作为消费对象的偶像和出于资本收益的考虑,偶像的价值不仅体现在“圈内”的号召力,在后续的发展中更要考量国民度(“路人”的知晓和认可程度)的提升。作为《偶像练习生》C位出道的队长蔡徐坤,仅用三个月时间便赶超“归国四子”之一的当红小生鹿晗的流量,10给人以“出道即巅峰”的感觉,但就国民度而言,即使有众多粉丝的疯狂崇拜,甚至因为种种原因各路粉丝已然在“圈内”大打出手,可作为普通“路人”的大众却仍然罕有知道蔡徐坤的名字。偶像“出圈儿”——即偶像的影响力不再仅仅只局限于其粉丝的内部圈层中,更多的被非追星族的社会大众所知晓的问题成为此类标准化、模式化生产出的偶像及资本方后续需面临的挑战。杨盈龙、冯应谦虽考虑了作为第三方观众的存在,但在考虑对偶像的助推作用时,仍是以粉丝为主导,忽视了普通大众尤其是具备一定舆论引导能力和文本生产能力的意见领袖(如某些娱乐博主、UP主等)的力量,更未对其主动参与非自身偶像的文本再创作工作(常自嘲为“数字劳工”)的社会心理进行深入研究。值得注意的是,这些“数字劳工”的作品虽然在结果上造成了偶像“出圈儿”的效果,但仔细考察文本不难发现其所生产的内容多为“嘲笑”“恶搞”等形式(如蔡徐坤“花式篮球”“鸡你太美”、吴亦凡“大碗宽面”等被玩梗儿视频)。为此,本研究将视角对准非粉丝尤其生产或传播偶像“出圈儿”内容的“数字劳工”这一人群,试图探究他们为何以“嘲笑”的方式主动参与偶像生产过程的社会心理机制,并以此为基础,反观普通公众对当下“养成式”造星模式的态度及行业的发展状态和弊端。

02

理论视角与研究设计

一

洛文塔尔社会心理学视野中的接受理论

严格来讲,接受理论(又称接受美学)是由德国康士坦茨大学的沃尔夫冈·伊塞尔和汉斯·姚斯等几位教授于1960年代提出的,强调受众在文本生产中的作用,认为作品的价值由读者而定,创作时应考虑读者,但就个人的理论兴趣和研究的开创性来看,他们的研究都比洛文塔尔的要晚几十年。与洛文塔尔的研究出发点不同,接受理论虽要求作者考虑读者的“期待视野”来创作,但作为其理论的核心概念之一,“‘期待视野’是阅读一部作品时读者的文学阅读经验构成的思维定向或先在结构”,也就是说,对受众接受问题的研究仅局限在读者以往的文学经验范围内,而未曾考虑更广泛的社会心理因素。王鍾陵在批判其理论时就明确指出,“‘期待系统’概念的提出,就是为了避免‘心理学的可怕陷阱’”,并认为姚斯的立足点仍是作品本位,是一种主体的理解美学。在传播学中,文化研究学派和法兰克福学派都对“能动的受众”有过相关的研究,斯图亚特·霍尔在《编码/解码》一文中指出,受众在解码过程中可能有三种解读方式:主导—霸权模式、协调(妥协)的模式和对抗的模式,认为“大众文化是由大众而不是文化工业促成的”,并提出“外置”的概念,“凭借它,被支配者可以从宰制性体制所提供的资源和商品中,创造出自己的文化,而这正是大众文化的关键处”。约翰·费斯克虽对法兰克福学派早先的“文化工业”理念的批判,但仍没有逃脱收编模式的范畴,并陷入“即便真诚也是自欺欺人的乐观主义”陷阱之中。

作为法兰克福学派的核心成员之一,洛文塔尔继承了该学派一以贯之的批判理论,但又敏锐地察觉到传播技术及社会转型变迁对大众文化带来的影响,创造性地将“传播”引入文艺研究之中,提出“传播力场”和“理解力场”两个基本理论范畴,形成独具特色的文艺传播理论,揭开了西方文艺研究的传播学转向的序幕。在洛文塔尔的研究生平中,他更像是以平静的社会学家的心态将大众文化放置历史变迁、社会特征及受众心理的语境中进行考察,在批判文化工业堕落的同时,保持了自己较温和的看法,最终避免走向阿多诺等人的“悲观主义”结局。洛文塔尔认为,机械化的复制生产使得生产和评判艺术作品的社会结构发生了根本性的变化,同时,阅读大众的出现,尤其“阅读公众的本质和组织的改变”对文学产生着决定性的改变,即从传播者和接受者之间关系的角度看,其实质是从私人捐赠和有限的受众转向公众捐赠和潜在的无限的受众两种截然不同的消费模式,而“传播力场”———不仅包括传播主体、传播内容、传播渠道、接受者、传播效果等基本传播要素,更暗含传播体系与社会系统之间的互动的改变,则是导致历史变迁和文艺转型的根本原因。

值得一提的是,洛文塔尔的理论构建中并不抛弃实证主义的色彩,对阅读大众力量的看重和对“读者反应批评”的涉猎便是最好的证明。在分析陀思妥耶夫斯基的作品为何超越其他作家赢得当时众多德国接受者这一问题上,洛文塔尔摒弃先前对作者个人和作品本身的分析,转而对大众对陀氏作品的评论进行分析,从中揭示了其被接受的社会特征和社会心理。他认为,文学接受环节是文学成就的重要影响因素,而文学成就又包含社会决定因素和个体以自己特有的方式对文学的接受,两者相互作用、互为因果。陀思妥耶夫斯基的成功恰好在于其作品可以使得当时特殊社会背景下的德国中产阶级的某种心理模式获得高度满足。虽然洛文塔尔自己没有系统地提出过接受理论的概念,但“洛文塔尔的方法论靠的是承认艺术和通俗文化的不同角色……对于艺术使用的阐释和对大众文化的阐释分别有赖于社会的社会心理和个人的社会心理。他早期的著作显示的倾向是接受和效果理论”,是“首开社会心理学的文学接受理论之先河”。如今的大众文化不再仅局限于文学领域,进入了新的电子工业时代,但对文艺作品的接受研究、作品与读者之间的关系研究仍成为业界学界有待继续深入的课题。本研究秉承此方法论,从公众的反应与接受态度出发,着重在社会的制约因素和个体接受的社会心理因素方面对当下“造星”工业和偶像“被嘲”现象进行解读分析,为大众文化与公众的关系构建与对话的可能提供参考。

二

研究设计

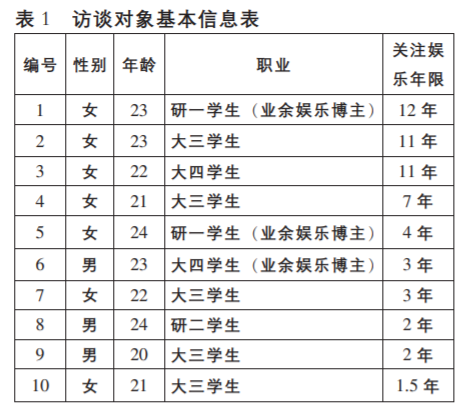

随着互联网尤其移动互联网技术的发展与成熟,社交媒体及短视频平台为娱乐工业的进一步生长提供了优渥的土壤,社交媒体及短视频平台中的内容成为当下娱乐业生存状态和审美价值取向的折射,用户反馈也在一定程度上反映了社会对该行业的接纳程度及彼此的认知偏差。本研究首先通过网络参与式观察的方法对现今大众娱乐现象尤其造星产业进行观察,长期深入虎扑、微博、B站等媒体平台,重点对用户对消费偶像尤其对其“被嘲”“出圈儿”内容的态度和反应进行文本记录与分析。其次,年轻用户尤其大学生这一群体对追星或娱乐话题有浓厚兴趣,作为网络的资深使用者及娱乐文化的主要消费者,同时又是高等教育的洗礼者,考察大学生对“消费偶像”的观感对行业的良性发展及社会精神面貌的建设具有积极意义,因此,本研究采用深入访谈法对在社交媒体中经常参与追星、娱乐等话题内容的10位“95后”大学生用户进行深度访谈,以半结构式的问题方式深入了解该群体的心理态度。为最大限度地提高样本的代表性及与研究目的的适配性,研究采用“目的性抽样”与“滚雪球抽样”的方式来获取访谈对象。最初确定的访谈对象是研究者通过对其“朋友圈”中的人员进行观察进而招募而来的志愿者,是在社交媒体中对偶像“出圈儿”等话题发表态度较多的年轻女大学生(业余娱乐博主),对其编号为1,然后以访谈对象所提供的人脉资源作为继续抽样的依据,保证访谈对象的质量及对此研究的贡献。最终确定访谈对象共计10名,出生区间为1996—2000年,平均年龄22.3岁,各访谈对象的基本情况见表1。

03

“嘲笑”即礼遇:

洛文塔尔社会心理学解读

一

社会制约:新一代有闲阶级的崛起

美国经济学家凡勃仑提出了有闲阶级论并注意到了其“炫耀性消费”现象。在他看来,超出了生存的基本需要的消费均属于有闲阶级,而超越了实用目的之外的消费,则属于炫耀性消费。这对解释消费社会尤其对解释以消费符号价值而非商品单纯的使用价值的消费行为无疑具有充分的借鉴价值。但需要注意的是,凡勃仑是以业务分化和经济特权为标准进行的划分,认为这种消费“在财产私有制度下,由于金钱财富成为取得荣誉和博得尊敬的基础,它也就成为评价一切事物的标准,无论是宗教、美感、实用性还是对美物的占有,都是以显示金钱为目的。”

出生于物质生活极大丰富的一代,对金钱的崇尚已极度消减,取而代之的是对个人感官与享受的追求,同时,与上一代“追星族”不同,偶像对于他们而言也不再是高高在上具有某种特殊意义的精神信仰,而更多的是平等、娱乐的休闲消遣,尤其在投票打榜成为偶像出道评判标准的今天,甚至给人以“是我供养他们”的错觉,成就感和话语权油然而生。“我们这一代确实没有怎么经历过生活之苦,从小父母对我们的教导也多以我们的兴趣为主。我不反对追星,但也不崇拜他们,他们有些年龄还没有我大呢,要说精神上的指引肯定谈不上,更多的是作为一种娱乐和陪伴吧。”(1号受访者)对于如何定位自己与偶像之间的关系这一问题,很多人坦言是“一起成长的同龄人、互相鼓励和欣赏的关系”(3、10号受访者),甚至直接有人定义为“素昧谋面的朋友”(9号受访者),从“同龄人”“朋友”等这些称呼中即可看出他们与偶像之间已不存在依恋关系,随处不在的互联网和漫天遍地的娱乐信息使偶像的神圣感和神秘感骤减,“杨丽娟”式的极端行为更不可能发生。对当今偶像盛行的现象他们也都坦然接受且能形成自己较理智的思考。“与上一代明星相比,现在的偶像更像是商业生产流水线上的商品,一切都在被粉丝消费,粉丝的消费行为非理性因素更多,也更加集群产业化,不像以前追星那样纯粹。”(3号受访者)“流量本身就是依托互联网产兴起的词语,即使我们知道有些偶像唱跳实力明显不行,若以以往的标准肯定就得‘糊’,但现在有那么多人追星,好像有数据统计只要有五千个真粉就能养活一个偶像,就是长尾理论嘛,虽然不知道真假,但这个道理也是有的,现在的粉丝真的是太疯狂了。”(4、7号受访者)成长于物质条件富足且接受过良好教育的新一代有闲青年,他们享受这个时代给予他们的种种文明和潮流,但对于追星等行为,一些人显然已摆脱了盲目和非理性的热情,褪去“神性”光环的偶像明星也更多维度的暴露在公众面前以新的标准重新接受公众的审视,这些都为今后抵制“强捧”或偶像“被嘲”埋下了伏笔。

二

机械生产:流水线下的审美疲劳

以2005年为界,大众偶像的选拔至今已走过十五个年头。若说以往的选秀节目带有一定的“草根化”“接地气”等大众文化色彩,现今的造星模式则是标准的、虚伪的、完全取媚于消费者的商品。受韩国娱乐体系的影响,近年来“养成系”偶像生产模式强势进军我国娱乐市场,并在资本的裹挟中掀起不小浪花。2018年由爱奇艺打造的中国首档偶像男团竞演养成类真人秀《偶像练习生》上线,首播1小时破亿,刷新了网络综艺播放纪录。#偶像练习生#这一话题迅速登上了新浪微博话题榜TOP1、实时榜-网综榜TOP1,引起全网热议,阅读量近12亿。爱奇艺更夸下豪言,要以此节目“开启中国偶像元年”。如果说这是大众对“新奇和轰动”本能反应,那么随着视觉快感的退却和之后清一色“复制粘贴”款的出现,公众对所谓的“青春”“亲民”“活力”等营销式的包装便不再买账。被称为“《偶像练习生》第二季”的同为男团竞演类节目的《青春有你》开播便遭到种种质疑,口碑和观众期待明显下滑。“毕竟男团、女团在我国还属于新的形式,谁不喜欢年轻漂亮的人呢,看他们在台上笑一下都会觉得生活充满了阳光。但有时候一看就是包装过度,统一的校园制服、磨皮滤镜、标准的笑容和编舞,有些成员甚至已经是在韩国经历过一段时间的培训又回来的二次出道,工业化生产痕迹太重。而且营销套路也在模式化,组CP、炒作团员之间姐妹/兄弟情深或者谁和谁不和,刻意制造邻家弟弟/妹妹的感觉,给观众以幻想。他们是美的,这个我承认,但全部都是‘冷白皮’的时候,也就分不出美不美了。节目组以为我们会喜欢看这些,但其实不是。所以这些招数用一次还好,用多了大家也就都疲了。”对娱乐行业有多年观察经验且自身为业余娱乐博主的5号受访者如是说。当美的事物无处不在时,美原本具有的那种令人震憾和难以企及的独特品质,便在不断的复制过程中消解了,更可悲的是,“由于商品借助技术增值……结果不再是需要产生产品,而是产品产生需要,欲望取代激情,制作取代创作,过剩的消费、过剩的产品,都纷纷以过剩的‘美’的形象纷纷出笼……审美的劣质化达到前所未有的地步,甚至成为美的泛滥、美的过剩、美的垃圾……”由此可见,仅仅停留在“表层审美”的事物是无法永远深入人心的。

三

公众心理:幻象再戳破的过程快感

(1) 人设营销引发对“真实”反感。

纵观近年来的网络综艺,多数都打着明星真人秀的噱头进行,利用观众窥私的心理,以明星的“私下一面”吸引大众的眼球。选秀类和舞台竞技类节目也是如此,制作公司和经纪公司似乎深谙此道,若要在竞争激烈的舞台和娱乐圈中获得一席生存之地,要么靠实力,要么靠“人设”(根据人物性格而进行的角色设定),节目制作方为了更好的综艺效果也会放大角色性格,引导观众强化这种标签记忆。早前就有大型音乐评论真人秀节目《中国好声音》第一季的冠军梁博透露节目是有剧本的,且节目编导提出要求需要“按照剧本念”。知乎平台中也有一位显示为综艺编导的博主根据自己多年的工作经验将当下造星类节目如《偶像练习生》《创造101》《明日之子》等之中的人设塑造的类型进行了盘点梳理,从侧面承认了“套路”“编剧”的存在,且从节目制作的角度认为,“一旦这个人物被记住了,人设就立住了,编剧们的心血也就成功了一大半”。

以《偶像练习生》中的选手陈立农为例,一出场便以多次展示其“治愈系笑容”的方式对其进行“糖果系派”“冰淇淋系派”“可爱”“害羞”等人物性格设定,作为评委之一的程潇也在其首次表演之后表示笑容有给舞蹈加分,但对于练习时长只有6个月、学舞蹈时间只有两个月的陈立农来说,专业水准并不如同期某些其他选手,而之后却凭着该人设收揽大波粉丝进而成功出道。该博主在文中也不避讳表示:“所以除了陈立农,基本上我没再看到第二个如他一样幸运得如此彻底的选手……这不就证明人设的设立很成功吗?……农农(陈立农的昵称)的follow PD(跟镜导演)应该开心死了吧,哈哈哈哈。”但是很快,关于陈立农的争议和“黑料”随之而来,网友对节目的包装和人设的过度营销越来越反感和不满:“这个清纯人设也太过了吧……不要说他可爱,说实话他的可爱看起来太假,要不然也不会那么多人diss(网络用语,有批判、诋毁之意)他装吧。”“可以说现在的偶像成于人设,也败于人设,在初次出现在公众面前时,偶像需要这样的一个标签来让人们迅速记住他,这一点我们可以理解,可是我们反感的是节目刻意用这种方式来让我们强行接受。现在的观众很聪明,哪怕一个表情、一个动作都能够分辨得出哪个是真的哪个是表演的,对节目组很无语。而且如果明显能看出偶像是在配合剧本演出的话,也会觉得偶像不善良,反而丧失了刻意营销出来的的那种清纯、简单的感觉。”(4号受访者)

洛文塔尔在对现实主义文学的论述中有精辟的描述:“忠实于生活的描写很容易变得单调乏味……有两种方法可以确保吸引受众的兴趣,一个极端是对敏感脆弱的情感进行详细细致的描绘,另一个极端则是对侵略、暴力或恐怖场景给予逼真细致的描写。”这也就解释了为什么在偶像们能力竞技之外还要上演种种“温情”或“不睦”戏码,但最后,洛文塔尔也给出自己的担忧:“如雪崩一般扑面而来的大众产品不但难以满足读者的需求,而且更无法满足作家的要求,文学世界正在进入一个平庸的时期,这难道不是一个非常现实的威胁吗?”

(2) 夸大吹捧招致对“完美”的嘲讽。

除了对人设营销的反感,偶像“被嘲”还有很重要的一个原因是自身业务能力确实不足,存在“德不配位”的严重反差。一方面偶像凭借节目的播出瞬间坐拥千万级粉丝,之后在“流量即王道”的市场规则下商业活动、综艺节目、产品代言等层出不穷,一方面却不求业务精进,在时间的淬火中让人渐露失望的神色。最典型的是例子就是偶像歌手、演员吴亦凡,作为较早一批赴韩培训的男团偶像、EXO前队长,凭借着精致的颜值和团队较成熟的运作体系,吴亦凡归国时可以用“资源逆天”来形容,首个作品便作为徐静蕾导演电影的男主角出现在荧幕中,之后受邀冯小刚、周星驰、徐克等知名导演出演其作品中的重要角色,此外还先后担任Burberry、Louis Vuitton等高奢品牌代言人,一时间可谓风光无两。可随着时间的推移,吴亦凡在观众的认知中并未再有新的突破,几档参与的综艺也反响平平,尤其在参加综艺节目《七十二层奇楼》时,作为一个说唱节目评委和之前组合中的Rapper担当,在被现场顾客邀请互动时,却只能交出“你看这个面它又扁又长,就像这个碗它又大又圆……”的答卷,引起网友群嘲,很长一段时间内,“你会freestyle吗?”“来一碗大碗宽面?”成为吴亦凡的标签,B站中以此为梗的鬼畜视频接连不断,吴亦凡“完美偶像”的形象大跌。“观众的包容度是有一点限度的,虽然偶像的形象是很重要的加分点,但偶像最终能否走的长远还是要以实力说话,尤其在这个偶像辈出、更新迭代迅速的年代,人们的新奇体验很难保持很久。”(5号受访者)

还有一种现象是对“圈地自萌”的守护。受后现代主义思潮的影响,人性化、自由化已经成为人们的普遍追求,互联网又为人们以趣缘为纽带进行社会交往提供了广阔的空间,并在此基础上衍生出诸多圈层和亚文化。偶像虽然在“饭圈”风生水起,一旦进入其他领域也会出现“水土不服”招致“被嘲”现象。2019年1月18日,NBA官方发出新春贺岁宣传片,并发布声明,宣布蔡徐坤成为首位NBA新春贺岁形象大使,这无疑成为粉丝们争相炫耀的资本,然而却激起了NBA球迷的一致反抗。仅在官宣三天后,在NBA球迷最大聚集地虎扑平台便聚集了一项五万多人的投票,其中显示仅有4000多人选择了“蔡徐坤合适”,而其他人则选择了不合适,甚至有近4万人选择了“我选择Dead”。球迷反对蔡徐坤担任形象大使的原因除了蔡徐坤舞台形象偏阴柔,与NBA硬汉球员的形象完全不符之外,很多球迷认为,大使这个身份一定是要在这个领域有说服力的人才可以担当,而蔡徐坤显然不具备这样的能力,这也就是为什么其“花式篮球”的视频在B站中“经久不衰”的原因。从视频弹幕和评论中也可以看出,这已经超出了“恶搞”“嘲笑”的范畴,更有“自家神圣领土”被侵犯之后的不满和宣泄意味。同为男生且为NBA球迷的8号受访者对此深有感触:“虽然偶像在他们粉丝的眼中是完美的,但不代表所有的领域都必须要接受这样的偶像光环,尤其我们男生。每个圈儿都有每个圈儿的规则和文化,谁也不欠谁的,硬闯进来的人如果没有什么真本事是很难被认可的。”

(3) “苦饭圈久已”享受对“幻象”戳破的快感。

作为大众娱乐的产物,偶像本质上是一种物化的形象,一方面,偶像作为“体现了大众的梦想,并且建构了生活的幻象”的价值实体,鼓舞平凡者的奋斗意志;另一方面,偶像作为商业载体和形象符号,供大众娱乐消费,满足人们的理想与幻想。40但随着“饭圈儿”的崛起和粉丝力量的聚集,以“维护偶像”的名义出现的非理智行为越来越多。前有蔡徐坤和周杰伦“史诗级battle”,后有肖战粉丝偷袭AO3网站事件,网路舆论生态一度崩坏,很多人叫苦不迭,宣称“苦饭圈久已”。作为娱乐博主的6号受访者深有体会,“本来就是自己娱乐,平时没事发发明星的照片、偶尔写一些评论什么的,自己免费当‘数字劳工’给他们偶像做宣传就已经很辛苦了,现在连说一句话都必须得小心翼翼,一点儿偶像的负面都不能说,稍有不慎就会遭到‘围攻’,评论直接沦陷,现在粉丝的力量真的是太恐怖了……”勒庞在其《乌合之众》一书中对此现象也有描述:“在某些既定的条件下,并且只有在这些条件下,一群人会表现出新的特点,它非常不同于组成这一群体的个人所具有的特点。聚集成群的人,他们的感情和思想全都采取同一个方向……它形成了一种独特的存在,受群体精神统一定律的支配。”

偶像的完美幻象为粉丝提供了疯狂的基础,加之互联网为粉丝的情感宣泄和组织动员提供了便捷的渠道,群体力量一激便起。吕鹏、张原在分析“饭圈”文化时表示“饭圈”已经形成具有应援部门、打投部门、反黑部门、宣传部门、公益部门等职能完善的组织结构,且已然组织化、规模化。“尤其反黑和控评,已经超出了对自家粉丝的消费,有时候为了转移目光或为偶像宣传,粉丝就会把目光对向别家的idol(偶像),一点点事都要小题大做,活在自身对偶像的幻想和为偶像献身的自我感动中。”(3号受访者)“其实我们也知道粉丝行为不能上升至‘正主’,可有时候恰恰就是这些粉丝在为自己的偶像招黑,他们采取不正当和疯狂的手段维护自己的偶像,本来就已经侵犯了他人的利益,很容易激起人们的逆反心理,你越维护自己的偶像越觉得自己的偶像是完美的、没有缺点的,我们就越要打破你这种幻想。我们其实对这些偶像没有什么敌意,但就是不爽,然后在看他们偶像‘被嘲’视频的时候就会觉得很开心,会有‘看吧原来这就是你们心中的完美偶像’或者‘活该你们也有今天’的心理。”(1号受访者)由此可见,粉丝无疑是偶像事业的基石,但若缺乏行业自律和理智行为也会成为偶像成长路上的绊脚石。对于活在当下以自我为中心的大部分非粉丝大众来说,规制和束缚是他们最不能忍受的状态,而“嘲笑”偶像的方式则成为他们对粉丝带来的压制最强有力的宣告和回应,并在一次次戳破粉丝对偶像的“完美幻象”中享受这一过程的快感。

04

出圈儿:公众的观感与接受态度

无论是刻意营销还是偶然的“被嘲”出圈儿,不可否认的是,这都在一定程度上加大了偶像的曝光率,让更多的人知晓了其存在。对于偶像出圈儿后是否存在态度改观这一问题,十位受访者中有七位表示“无感”和“吃瓜”的态度,仅仅是因为这些内容有趣并且适时的表达了他们的心理因而在更广泛的人群中得以流传。“如果该偶像并非是我所喜欢的,其出圈与否我也较少去关注,毕竟跟我没多大关系,一般是一种‘吃瓜’和无感的心态。‘吃瓜’已经是现在人们的天性,一些明星的业务能力没有那么强,似乎和普通人没有区别,出丑是很正常的。而且从传播的角度来看,这些视频也太搞笑了,偶像‘被嘲’和被‘玩梗’让他们的某一个特质被放大,反而又是一种‘标签化’的过程,这种单一特质的传播相比偶像更加复杂的完整人格特质来说更容易,也更容易被人记住,毕竟有些偶像确实没有足够的专业水平啊,只能这样了(笑)。”(2、3、9号等受访者)

还有两位表示乐观和支持的态度:“总体上支持吧,因为偶像绝不能仅仅停留在‘圈地自萌’的阶段,出圈儿带来的是更多人的关注和名气大涨的可能。”但同时他们也表示:“虽然出圈儿作品会导致该偶像的流量在短期内迅速上涨,但是知晓并不代表就能被人们记住,记住也不代表就能被大家喜欢,最终偶像是否能够长期立足于市场还是取决于偶像自身的作品和人品。”(1、5号受访者)只有一位受访者也表示出担忧:“希望不是另一种的网络暴力,作为娱乐尚可,但若涉及到人身攻击还是存在不妥的地方。”(8号受访者)

此外,多数受访者还提及了偶像的处理方式是否得当也是考验偶像能否接住这波“红利”很关键的因素,例如吴亦凡在被“群嘲”之后没有采取与网友正面冲突的强硬手段,反而以自嘲的方式迅速进行化解并依此创作了个人单曲《大碗宽面》,狠狠收割了一波“路人缘”,《大碗宽面》也因此成了吴亦凡的代表作在其演唱会及各综艺晚会不断演绎,持续赚取热度。反观蔡徐坤在其“花式篮球”和“鸡你太美”这些“热梗”在B站持续发酵之后,一纸诉状将B站告向法院,警告其尽快下架相关“恶意”剪辑视频。不可否认,这是蔡徐坤维权的正确路径,然而网友似乎却并不买单,以“蔡徐坤律师函”为关键词的视频反而更多涌现,“蔡徐坤“反黑”没错,但这个公关只能打‘0分’……在恶搞蔡徐坤的UP主中,制作视频多是出于娱乐,任何过于正式或者严肃的回应都会将这种情绪推向极致,消解‘恶意’最好的方法其实是‘以毒攻毒’式的‘自黑’……在这样一个娱乐至上的时代,如果你连恶搞和调侃都接受不了的话,建议也别当偶像了……”。虽然网友的观点有失偏颇,对于塑造向善向美的舆论空间并不提倡,但也从侧面显露了公众潜意识中对偶像的另一种期待———敢于自嘲、善于“接梗”,能和普罗大众“玩儿”到一起去。

05

结语

洛文塔尔在分析18世纪上半叶的戏剧和小说的内容转向时,发现新阅读阶层的兴起带来的新的社会特征和阅读心理期待是其主要原因,并认为作家“将无法再仅仅依靠书本知识进行创作,他必须成为他周围世界和人物的机敏的观察者。如果他犯错误,每一个‘普通读者’都将发现。”从2005年算起,我国造星工业已完成其探索期正在向如今的规模化、标准化、产业化迈进,这是大众娱乐的胜利。但随着时代的进步和文明的发展,受众的审美要求和心理状态也在不断发生变化,作为娱乐的普遍消费者,偶像这一符号所蕴涵的价值和随之而来的“礼遇”也在新的时代特征下有所改变。“嘲笑”即是大众给予当今工业化造星模式的提醒,“出圈儿”则是以一种偶发的状态将大众文化突破“饭圈”放置于更广泛的社会层面去讨论。任何不符合时代特征和社会心理的闭门造车和盲目发展,都将被敏锐的公众所察觉,这恰是一次双方对话的契机与可能,也为今后娱乐工业健康、有序的发展指明了一些探索方向。

原文标题:“嘲笑”即礼遇:偶像“出圈”的传播研究——基于洛文塔尔社会心理学接受理论的分析视角

来源:《新闻界》 2020年第8期。注释从略,详见原刊。

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛