摘要

摘 要:从南宋楼璹《耕织图》始,我国历史上先后创绘了几十套体系化的耕织图,而它们基本上又是以“江南”为具体描绘区域的。这种情况的出现,与唐宋以后“江南”的重要地位及其象征意义直接相关的。首先,农业经济的发达使“江南”成为重农、劝农的“示范”之地;其次,浓厚的文化艺术氛围,加之创作者心目中的江南情怀与意识,促进了“江南”场景的表现与传播;再次,作为王朝统治合法性的重要隐喻与象征,使“江南”受到历代统治者的高度重视。这一现象背后,深刻体现出古人的地域意识与观念。

作者简介:

王加华 (1978—),男, 山东新泰人,历史学博士,山东大学儒学高等研究院教授、博士生导师,主要研究领域为农业史、乡村社会史与村落民俗学。

一、引言

作为一种空间形式, “地域”是具有差异性的。大体言之, 这种差异性主要表现在两个方面:一个是自然的, 具体如地形地貌、土壤质地、气候环境、植被覆盖等;一个是人文的, 具体如经济发展、社会传统、人文艺术、政治制度等。与一个地区的自然地理环境与社会人文景观相适应,针对一个特定的地区或区域, 人们通常会产生一定的地域认知与观念意识, 如对当下我国各个省份的不同认知及由此产生的刻板地域评价甚或地域歧视等 (如蒙古人会骑马、山东人会开挖掘机) 。而作为一种意识与观念, 这种关于地域的认知必定是充满主观性、情感性的, 这其中最为典型的就是我们每个人所固有的家乡情结。正是这种主观性, 会使人们对一地产生不认同甚或是完全负面的评价,如南北朝时期南北方之间的“岛夷”与“索虏”之争。而之所以如此,是与不同地域间人们的思想情感、族群认同、经济发展、政治倾向等紧密相关的。

不过,虽然因具体情境之不同而产生的地域认知与观念意识是主观的、充满地域性的,但就一个国家或更大的区域范围而言, 其下的各个区域在人们的观念中却并非是完全“等同”的, 而是总会有那么一两个“区域”备受人们的青睐与称誉, 如西汉时期的关中地区、今天的长三角地区等。“江南”, 作为我国历史上经济最为发达、文化最为繁荣的地区之一,虽其指称范围屡有变动,但唐宋以来尤其是明清时期一直是个令人神往的诗意之地,并由此产生了一种明显的“江南意象”。这一意象, 可通过很多方面体现出来, 如诗歌、绘画、舆图等。正如王明辉所说的那样:“江南, 一个令人神往的字眼……在漫长的岁月中, 吸引了无数企望的目光自四面八方聚拢来, 从舆图的墨色中, 从心绪的流动中, 从诗词的隽永中, 聚拢来。”基于此,本文就以中国古代的一种特殊图绘形式——耕织图为具体切入点,看其中体现出的中国古人关于“江南”的地域意识与观念问题。事实上, 绘画作为一种在一定的地域空间中展开的艺术形式, 不可避免会受到特定地域环境与地域观念意识的影响。反过来,绘画自然亦具有反映地域意识与观念的功用。因此,以绘画为切入点展开对民众地域意识与观念问题的分析是完全可行的。

地域意识与观念在我国很早就已产生,如秦汉之前的“山东”与“山西”认知、秦汉之后的南北观念等。对此问题, 许多学者曾从不同角度做了梳理与研究,对不同时期的东西、南北等地域观念的由来、表现与变迁等问题做了相关探讨。具体到本文所要探讨的江南地区,作为唐宋以来经济发达、文化繁荣、令人神往的诗意之地,围绕其所展开的历史研究已成为一门显学, 中外学者多有关注, 可谓成果累累、汗牛充栋。至于“江南”地域的历史认知与观念意识问题亦是多有探讨,具体如江南区域的历史变迁、江南意象的形塑与流变、江南意象的具体内涵、表现与影响、江南的政治含义及其对王朝国家政治建构的重要意义与价值等。不过这些研究,主要是从文学、审美、经济或政治等角度展开进行的,而从绘画角度展开的却很少见。有鉴于此,本文将在已有研究的基础上,以中国古代体系化耕织图为具体研究对象,对其中所体现出的中国古人对于“江南”的具体认知, 及其背后所再现出的创作者思想情感、地域经济与文化发展、重农劝农实践、不同王朝的政治理念与运作等问题略作讨论与分析。关于中国古代耕织图,目前虽已有大量研究成果存在,但综而观之,从地域意识与观念角度展开的研究却基本付之阙如。

二、图中江南时时观

耕织图, 就是以农事耕作与丝棉纺织等为题材的绘画图像。具体来说, 其又有广义与狭义之分。广义的耕织图, 即指所有与“耕”“织”相关的图像资料, 其源头目前最早可追溯至战国时期, 如河南辉县琉璃阁出土的“采桑纹铜壶”盖上的“采桑图”、四川百花潭出土的“宴乐射猎采桑纹铜壶”上的“采桑图”。这些图像, 往往只是对某一耕织环节的简单描绘, 仍停留在分散表达的阶段, 还没有对整体工作流程的系列描画。狭义的耕织图, 则指呈系统化的耕织图, 即通过成系列的绘画形式将耕与织的具体环节完整呈现出来, 并且配有诗歌等对图画作以说明。据现有资料记载, 可知此类图像最早出现于北宋仁宗宝元年间(1038-1040) 。南宋李心传《建炎以来系年要录》载宋高宗话语说:“朕见令禁中养蚕, 庶使知稼穑艰难。祖宗时于延春阁两壁, 画农家养蚕织绢甚详。”对此, 王应麟云:“祖宗时于延春阁两壁画农家亲蚕甚详, 元符间因改山水”, “仁宗宝元初, 图农家耕织于延春阁”。王潮生认为, 延春阁耕织图绘, “是目前所知我国最早出现的系列的《耕织图》”。只是此图早已亡逸, 亦基本不为后人所知。相比之下, 真正“声名显赫”并对后世产生巨大影响的为南宋楼璹《耕织图》——虽然此图亦已亡逸, 是为我国体系化、系列化耕织图的真正开创者。楼图之后, 历经宋、元、明、清,又先后创作绘制了至少几十套体系化耕织图。但这些图册, 基本都是以楼璹《耕织图》为蓝本绘制的, 正如清人钱陈群所云:“虽题署不同, 其出蓝于璹一也。”本文所云之耕织图, 主要是就狭义、即体系化耕织图而言的。

在空间表现上, 与早期的单一耕织图相比, 宋之后出现的体系化耕织图开始具有了明显的空间性表达意向。具体来说,耕织图的空间表现主要有两个,即与“耕”及“织”相对应的田野与庭院。不过这主要是就每幅图片所表现的狭小空间而言的, 就耕织图所要表现的更大的区域空间而言, 从南宋楼璹《耕织图》起, 则基本都以“江南”为具体的坐标描绘区域, 而这又在“耕图”的“田野”景观描绘中体现得最为明显。

先看作为我国体系化耕织图真正开创者的南宋楼璹《耕织图》。此图创作的确切时间, 目前学界的认识并不统一, 一说在1133-1135年间, 一说为1145年, 但南宋初年的时间段却是可以确定的。而其之所以在南宋初年被创制出来, 是由多种因素共同促动的结果, 比如北宋以后人们对绘画认知的变化、南宋初年风雨飘摇的社会政治形势以及创作者楼璹的个人心性等。对于此一《耕织图》的创作, 楼璹之侄楼钥曰:

高宗皇帝身济大业, 绍开中兴, 出入兵间, 勤劳百为, 栉风沐雨, 备知民瘼, 尤以百姓之心为心, 未遑它务, 下务农之诏, 躬耕耤之勤。伯父时为临安於潜令, 笃意民事, 慨念农夫蚕妇之作苦, 究访始末, 为耕、织二图。耕自浸种以至入仓, 凡二十一事。织自浴蚕以至剪帛, 凡二十四事, 事为之图, 系以五言诗一章, 章八句。农桑之务, 曲尽情状。虽四方习俗间有不同, 其大略不外于此, 见者固已韪之。

据此记述可知, 当时身为於潜县县令的楼璹, 通过在於潜的实地考察, 根据农夫、蚕妇的劳作场景创绘了《耕织图》。从“农桑之务, 曲尽情状。虽四方习俗间有不同, 其大略不外于此, 见者固已韪之”的评价可知, 此图比较真实地反映了当时的实际劳作场景。

於潜县, 西汉武帝元封二年 (前109) 置。南宋时属临安府, 即当时都城的下辖之县, 治所即今杭州市临安区於潜镇。按对“江南”的界定与认知 (详见下文之论述) , 於潜属于名副其实的江南区域。但是, 与绝大多数人心目中典型的江南平原水乡景观不同的是, 於潜为多山、少水之地, 且直到清末仍以麦类作物种植为主。对此, 嘉庆《於潜县志》记载说:“潜为山国, 冈峦盘错”;“潜在万山中, 天目竦峙尊雄, 邑踞其麓”;“潜邑山多田寡, 水行乎两山间。凡濒溪低平之地, 皆有田, 俗所谓大源田也。外则倚山历级而上, 水皆无。及其所资以灌溉者, 浅涧断溜而已。岁雨时若, 其收亚于大源, 一有旱暵, 拱手待槁, 所藉以为民命者, 惟大源田”;“杭属九邑之田, 惟潜最墝埆, 春常患水, 夏常患涸”;“近溪涧曰畈田, 岁收八……邑中之田艺麦者居多”。18不过, 楼璹据此所描绘之《耕织图》, 呈现的却并非重峦叠嶂、以麦为主的自然与农业景观, 而是平整的水田、桑园及水稻种植景观。也就是说, 其景观描绘仍旧是比较典型“江南化”的。

之所以楼璹《耕织图》的景观描绘仍旧是“江南化”的, 与楼璹所依据之田为“濒溪低平之地”的大源田有直接关系。大源田, 又名畈田, 意即水源充足、以稻为主的平整之田。据说, 楼璹所引以为据的为於潜县治十二乡周边的南门畈、横山畈、方元畈、祈祥畈、对石畈、竹亭畈、敖干畈等大畈。楼璹《耕织图》创作完成后, 进呈给高宗皇帝, 高宗将其中的“织图”部分命院画家做了临摹, 并由吴皇后做了亲笔题注, 即《蚕织图》。今楼之原图已逸, 只有吴皇后题注之《蚕织图》尚在, 现存黑龙江省博物馆。不过, 由于楼图的临摹本多有存世, 如元程棨《耕织图》——不论在画幅还是画目上均与楼璹《耕织图》完全一致, 因此通过程棨《耕织图》就可以看到楼图的基本原貌。事实上, 我们今天所看到的江南地区非常规整的农田景观, 是20世纪50-70年代统一农田方格化运动的产物, 这一运动使传统的江南圩田景观被大大改变, 即平整化取代了传统的高高低低。江南传统农田景观约形成于唐代末年, 此后经过宋元时期的农田水利开发及作物种植的发展而最终定型。其特色在于高高低低的微地貌、高出田面且被作为道路的高厚圩岸、野草与树木、田地池相错综、稻田与桑林等。这种农田景观受到了文人士大夫的赞美与讴歌,成为凸显“江南美”的重要表现。而所有这些传统江南农田景观的特点与构成元素, 在楼璹《耕织图》中我们都可以发现。也就是说, 虽然楼璹所据以描绘耕织图的於潜县并非江南的代表性区域, 但其图中所呈现的却是比较典型的传统江南之景观。

楼璹《耕织图》之后, 在其影响下, 后世又出现了诸多以“耕”与“织”为题材的图绘作品。据目前资料记载可知, 仅在南宋时期就至少出现了8套与耕织相关的绘画作品, 即《蚕织图》 (吴皇后题注版) 、马远的《丝纶图》与《耕获图》、现存上海博物馆而不知作者为谁的《耕织图》、梁凯《耕织图》、刘松年《耕织图》、汪纲《耕织图》、李嵩《服田图》。此后的元、明、清时代, 亦不断有耕织图被刊刻或创绘出来。比较重要或著名的, 如元代的程棨《耕织图》 (图1、图2) 、杨叔谦《农桑图》、忽哥赤《耕稼图》;明代的宋宗鲁《耕织图》、邝璠《便民图纂》本《耕织图》 (图3) 、仇英《耕织图》 (图4) ;清代的康熙《御制耕织图》 (图5) 、冷枚《耕织图》、雍正《耕织图》与《耕织图》刻石、陈枚《耕织图》, 另外还有《御制棉花图》 (乾隆) 、《授衣广训》 (嘉庆) 、光绪木刻《桑织图》与《蚕桑图》、王素 (王小某) 《耕织图》、何太青《耕织图》, 等等。总之, 楼璹《耕织图》之后, 目前有确切资料记载的耕织图, 不下几十套。这些耕织图, 有绘本、拓本、木刻、石刻等多种形式。各图的收藏单位, 以中国大陆、台湾地区、日本、美国等国家与地区最为集中。

据相关文献之记载, 或将收藏在各地的《耕织图》与楼璹《耕织图》相对比, 我们可以发现, 已知的南宋以来先后创作的各种形式的耕织图, 不论在图画内容还是画幅上, 绝大部分都与楼图相类同。这是因为它们要么是据楼图临摹、刊刻或再创作而成, 要么是据楼图临摹、创作本的再创作。具体如南宋汪纲《耕织图》:“后六十余载 (即楼璹创作《耕织图》后六十余年——笔者注) , 诸孙虑其岁久湮没, 欲刻诸石……后二十年, 新安汪纲, 洊蒙上恩, 叨守会稽, 始得其图而观之……于是命工重图, 以锓诸梓。”元代程棨《耕织图》, 更是直接据楼图摹绘而成, 被认为是最接近楼璹原作的图绘作品。据日本东京大学东洋文化研究所户田研究室所收藏的程棨《耕织图》照片, 可发现其画幅、画目与楼图完全一致。元代忽哥赤《耕稼图》, 为忽哥赤任职司农司时于江南访求而来, 现存纽约大都会艺术博物馆, 从其画面内容可知, 完全是据楼图而来。明代《便民图纂》本《耕织图》则是增删、改动楼图的结果, “宋楼璹旧制《耕织图》, 大抵与吴俗少异, 其为诗又非愚夫愚妇之所易晓, 因更易数事, 系以吴歌”。宋宗鲁《耕织图》:“宋公宗鲁《耕织图》一卷, 可谓有关于世教者矣。图乃宋参知政事楼钥伯父寿玉所作, 每图之以诗。历世既久, 旧本残缺。宋公重加考订, 寿诸梓以传。”康熙《御制耕织图》 (图5) , 由宫廷画师焦秉贞绘制而成, 其依据则是康熙二十八年 (1689) 南巡时江南士人进程的南宋楼璹《耕织图》残本。只是康熙图并非完全照搬楼图, 而是在内容上稍有增删, 如“耕”图部分增加了“初秧”“祭神”;“织”图部分删去了“下蚕”“喂蚕”“一眠”三幅, 增加了“染色”“成衣”二幅。康熙《耕织图》之后, “厥后每帝仍之拟绘, 朝夕披览, 借无忘古帝王重农桑之本意也”。这也成为清代大部分官作《耕织图》的“母图”, 如雍正《耕织图》就是据康熙图而来, 只是排列顺序稍有改动;乾隆亦曾令陈枚据康熙《御制耕织图》绘《耕织图》;嘉庆年间於潜县令何太青所作之《耕织图》, 亦是据康熙图而绘。此外, 乾隆还曾命画院据画家蒋溥所呈元程棨《耕织图》而作《耕织图》。

图1 [元]程棨《耕织图·一耘》

资料来源:采自王红谊主编《中国古代耕织图》, (北京) 红旗出版社, 2009年, 第82页。

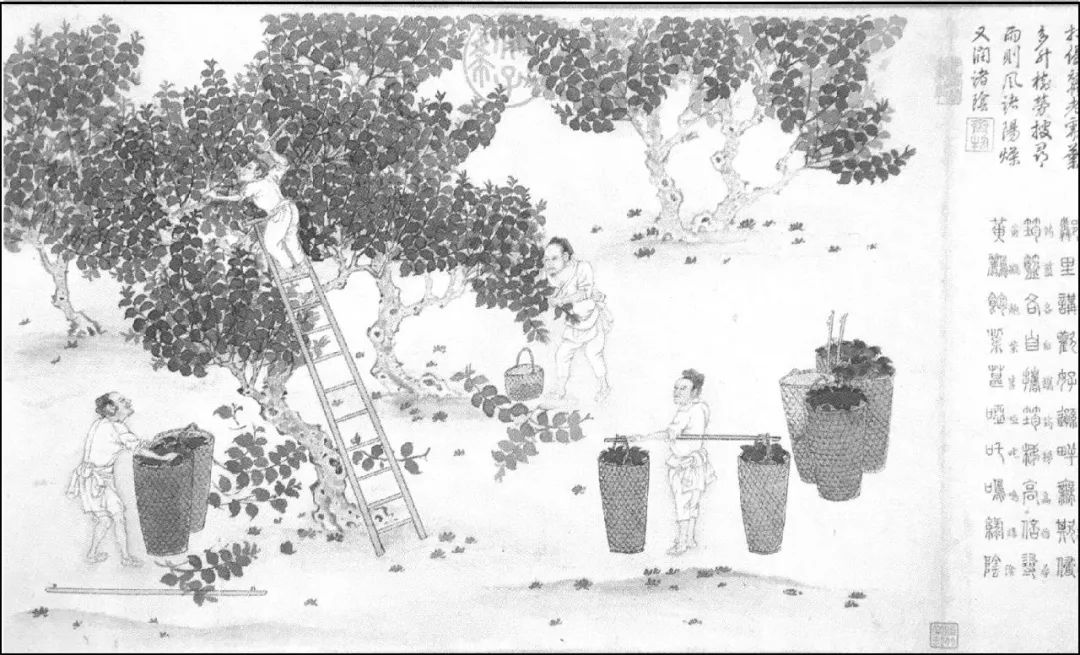

图2 [元]程棨《耕织图·采桑》

资料来源:采自王红谊主编《中国古代耕织图》, (北京) 红旗出版社, 2009年, 第93页。

图3 [明]邝璠《便民图纂·耕织图·耘田》

资料来源:采自王红谊主编《中国古代耕织图》, (北京) 红旗出版社, 2009年, 第395页。

楼璹之后创绘的《耕织图》, 由于绝大部分都是直接或间接地依据楼图而来, 而楼图的描绘背景区域为“江南”, 因此这些《耕织图》亦是以“江南”为描绘区域的。尤其需要注意的是, 时代越往后推, 受画面及画法等因素的影响, “江南”景观亦表现得越明显。楼璹《耕织图》及直接据其摹绘而来的程棨《耕织图》, 受散点透视画法及主要针对一块稻田或桑园展开方式的影响, 使我们无法看到相对更大“范围”的场景呈现, 因此相对“江南”特色不是那么非常明显。相比较而言, 明清时期创作的耕织图, 比如仇英《耕织图》、邝璠《便民图纂·耕织图》及清代诸耕织图, 由于描绘场景增大及焦点透视画法 (清康熙《御制耕织图》首次采用) 的运用, “江南特色”亦是越来越明显。此外, 还有一些耕织图虽非据楼图而来, 但描绘区域亦是“江南”。如光绪木刻《桑织图》, 是由下层官员兼地方士绅以《豳风广义》 (作于乾隆年间) 为蓝本绘制的, 目的在于在关中地区宣传推广此地早已失传的蚕桑养殖与丝织生产。将此图与康熙《御制耕织图》相对照, 可发现其地域描绘具有明显的“江南”特色与风格。

图4 [明]仇英《耕织图·插秧》

资料来源:采自王红谊主编《中国古代耕织图》, (北京) 红旗出版社, 2009年, 第124页。

当然,并非所有耕织图都是以“江南”为描绘区域的, 只是数量相对非常少。概而言之, 据现有资料及已知之耕织图, 清代乾隆年间之前, 除一个特例外, 所有图绘都是直接或间接以楼璹《耕织图》为依据进行创作的, 因此也都是以“江南”为具体描绘区域的。这唯一的例外, 即元代杨叔谦《农桑图》。对于此图的创作过程, 赵孟言之曰:

延祐五年四月廿七日, 上御嘉禧殿, 集贤大学士臣邦宁、大司徒臣源进呈《农桑图》。上披览再三, 问作诗者何人?对曰翰林承旨臣赵孟;作图者何人?对曰诸色人将提举臣杨叔谦……此图实臣源建意, 令臣叔谦因大都风俗, 随十有二月, 分农桑为廿有四图, 因其图像作廿有四诗, 正《豳风》因时纪事之义, 又俾翰林承旨臣阿怜怗木儿, 用畏吾尔文字译于左方, 以便御览。

图5 [清]康熙《御制耕织图·浸种》

资料来源:《御制耕织图》, (上海) 华东师范大学出版社, 2010年。原书无页码

由此记述可知, 《农桑图》是“因大都风俗”绘制而成的, 也就是说其是以“华北”而非“江南”为描绘区域的。另外在具体画目安排上, 《农桑图》采用的是“月令式”体例, 即“随十有二月”, 而非如楼璹《耕织图》那样按耕织程序进行的。可惜此图在国内外至今尚未发现, 只有赵孟所作二十四首诗歌尚存, 其中的图绘究竟何样, 我们不得而知。

杨叔谦《农桑图》外,清乾隆年间以后, 以“非江南”区域为描绘对象的耕织图开始增多, 这其中最为典型的即是《棉花图》。《棉花图》是楼璹《耕织图》体系外的一种新型耕织图, 其最早由清乾隆年间的直隶总督方观承绘制并进呈于乾隆帝。乾隆三十年 (1765) , “高宗南巡, 观承迎驾……四月, 条举木棉事十六则, 绘图说以进”。对方观承之举, 乾隆皇帝大加赞赏, 并亲为之题诗, 所以《棉花图》又名《御题棉花图》。方观承, 字遐谷, 号雨亭, 安徽桐城人, 曾任直隶总督二十年, “尤勤于民事”, 十分重视农业生产, 认为棉花有“衣被天下之利”。功用不在五谷之下, 故主持绘制了《棉花图》并上呈乾隆皇帝。只是如今此图之原图已逸, 只有刻石仍存, 现藏河北省博物馆。嘉庆十三年 (1808) , 嘉庆帝命大学士董诰等据乾隆《御题棉花图》编订并在内廷刻版16幅《棉花图》 (又名《授衣广训》) , 画目及画面内容与乾隆《棉花图》基本相同。《棉花图》的绘制与明代以后棉花在人们生活中的作用日益提高直接相关。明代初年朱元璋在全国推广种植棉花后, 到明代中叶, 已是“地无南北皆宜之, 人无贫富皆赖之”。不过, 虽说“地无南北皆宜之”, 但实际上最主要的种植地在北方的河北、山东一带。如在河北, “三辅 (直隶) ……种棉之地, 约居什之二三。岁恒充羡, 输溉四方”。直隶为我国产棉大省, 《棉花图》又是由时任直隶总督的方观承负责绘制的, 因此可以想见, 此图像的描绘区域是“华北”而非“江南”。《棉花图》外, 还有光绪《蚕桑图》, 其绘制的目的在于在湖北地区推广蚕桑生产。从具体图绘中层峦叠嶂的高山来看, 其描绘区域应该不是“江南”地区。此外还有1978年在河南省博爱县一户农家墙壁上发现的《耕织图》, 此图约创作于光绪八年 (1882) , 具体描绘的是北方旱地种稻与棉花种植, 具有明显的北方特色。

三、只因最美是江南

以上我们对南宋以来我国体系化耕织图中的地域呈现问题做了简要分析, 从中可以发现, 在目前已知的耕织图中, 除极少部分外, 都是以“江南”为具体描绘区域的, 正可谓“图中江南时时现”。那么我们接下来要追问的是:为何是“江南”呢?即为什么“江南”会受到如此重视呢?

从直观的角度来看, “江南”之所以会受到历代耕织图创作或刊刻者的重视, 与后世图绘绝大部分都以楼璹《耕织图》为蓝本有直接关系。由于楼图以江南为描绘区域, 于是据之而成的其他图绘自然也就呈现的是江南景观了。也就是说, 这首先是一个艺术创作的问题。不过, 这其中仍有诸多问题需要追问, 比如为何作为后世体系化耕织图开创者的楼璹《耕织图》诞生在“江南”地区?为何楼璹会忽视於潜多山、以麦为主的主流景观而描绘的是比较典型的“江南”景观呢?假设楼璹《耕织图》诞生在非江南以外的其他地区, 这一套图册还会受到如此重视而被广泛临摹、刊刻吗?这一点, 我们可以和以“华北”为描绘区域的元代杨叔谦《农桑图》及清代《棉花图》做一个比较。为何它们也在受到皇帝重视与褒奖的情况下, 未被广泛临摹、刊刻呢?不得不说的是, 之所以会出现这种差异性,地域因素在其中起了很大的作用。而“江南”之所以会受到如此重视, 归根结底, 是与“江南”在唐宋以后的重要地位与象征隐喻直接相关的。

何处是江南?单就字面意义而言, 江南即指长江以南地区。但事实是, 历史上“江南”的地域范围一直是变动不居的。总体言之, 从春秋到明清, 江南不论是指称的自然地理范围, 还是行政区域, 都有一个由大到小、由西向东、由泛指到特指的变化过程, 而这一过程又是与江南的经济开发、文化发展等紧密相关的。而学术研究中所指称的“江南”, 地域范围究竟为何, 许多学者都从不同角度做过探讨与界定, 并未有统一的认识:大可包括苏皖南部、浙江全部及江西大部, 小则仅为太湖东部平原之一角, 中则为苏南、浙北与上海地区。38但“江南”又不仅仅只是一个地域概念, 其还有着更为丰富的内涵。对于中国人来说, 江南是一个繁荣富庶、充满诗意、令人向往的美好之地。“江南, 一个令人神往的字眼, 一个熟悉而又陌生的概念, 其意义已经不仅限于地理学科、文学艺术、社会文化或者其他任何一个单独的领域。她是一个中国人心中的渴慕情结, 一个关于梦和美的想象载体, 一种温柔蕴藉的文化品格。”由此, 国人产生了一种深切的江南意象与江南认同感。当然, 江南认同是长期历史发展的结果, 有一个从单纯地域认同向政治认同、从政治认同向文化认同转变的过程。而江南意象与认同背后的根本推动力, 则在于江南经济的日渐富庶与文化的日渐昌盛。正如周振鹤说的那样:“江南不但是一个地域概念——这一概念随着人们地理知识的扩大而变易, 而且还有经济意义——代表一个先进的经济区, 同时又是一个文化概念——透视出一个文化发达区的 (原文为‘取得’, 疑为字误——笔者注) 范围。”除此之外, 建基于经济的发达与文化的繁荣, “江南”还具有深刻的政治象征意义, 是王朝国家寻求政治认同与统治合法性的重要标志。总之, “江南”不仅仅只是一个地域上的概念, 更是一个经济、文化与政治的概念, 故杨念群认为, “江南”并非是一个具有明确地理界限的实体, 而更是一种存在于人们脑海中的观念与意象。而富庶的经济、繁荣的文化与强烈的政治象征意义, 正是导致以“江南”为描绘区域的耕织图被广泛创作、临摹与刊刻的最主要原因。

首先, 经济的富庶与发达, 使“江南”成为重农、劝农的“示范”之地, 而耕织图被创作的重要目的之一即在于教化劝农, 这促使了以“江南”为描绘区域的耕织图被大量描绘与创作。

虽然江南地区的文明起源与农业出现的时间亦很早, 但在很长一段时间内, 其经济发展却远落后于北方地区。到秦汉时期, 据司马迁《史记·货殖列传》所载, 仍是“江南卑湿, 丈夫早夭”, “地广人稀”, “火耕而水耨”。为此, 北方人多视之为“畏途”。东汉以后, 随着北方大量人口的南迁及先进生产技术的传入与传播, 经过三国、晋、南朝及隋唐五六百年的发展, 江南地区农业经济开始逐渐走向繁荣与兴盛。据李伯重之研究, 唐代中叶以后, 江南地区不论在生产技术、集约化稻作农业、农村副业、农民劳动生产率等方面都取得了长足发展, 已赶上并超过中原农业, 并自此之后走在了中国各地的最前面。也就是说, 他认为在唐代已实现了经济重心的南移。虽然目前关于中国经济重心何时开始南移、何时完成南移的问题, 学界目前并无统一认识, 但唐代中叶之后江南经济已趋繁荣却是不争的事实, “天宝之后, 中原释耒, 辇越而衣, 漕吴而食”, “当今赋出于天下, 江南居十九”, 就是最好的说明。宋代, 江南农业经济较之唐代又获得了更大的发展, 到南宋初期出现了“苏湖熟, 天下足”的说法, 足以证实当时江南地区农业经济之发达。此后历经元、明、清三朝, 江南地区经济发展始终居于全国领先地位, 成为整个国家的命脉所系。这一点文献中多有描绘,诸如:“元都于燕, 去江南极远, 而百司庶府之繁, 卫士编民之众, 无不仰给于江南”, “韩愈谓‘赋出天下, 而江南居十九。’以今观之, 浙东西又居江南十九, 而苏、松、常、嘉、湖五郡, 又居两浙十九也”“天下之有吴、会, 犹富室之有仓库匮箧也”。

作为传统时代最为主要的经济部门, 农业是江南经济发达的最主要体现。而在江南发达的农业经济中,稻米种植与蚕桑生产又是最为主要的部类,成为满足人们“食”与“衣”等基本生活要求的象征与代表——虽然明以后棉布越来越成为人们的主要衣料。由此我们也就可以明白, 为何楼璹会以“江南”为描绘区域、以稻作与蚕桑生产为描绘主题来创作《耕织图》了。正如白馥兰所说的那样:“江南的稻作农业在宋代迅速成为高效生产的象征符号”, 由此“南方的稻田景观被感知为一种自然资源、取代了基于粟米的北方农业, 变成了象征着产出丰富而且社会和谐的理想景观”, 而“它们既是经济上的现实, 也是政治上的理想”。

中国自古以农立国, 农业是国民经济的最主要部门与民众衣食之源, 直接关涉着王朝的稳定与社会的长治久安,因此历史上很早就形成了“农为天下之大本”与“重农劝农”的理念。而“劝农”更是成为中国古代“政府的哲学理念和治理技巧的核心所在”, “一直是‘经世济民’当中需要从政者主动去虑及的问题, 同时关涉到仪式因素与实用因素”。而劝农,最好要有“榜样”与“示范”, 而既为之“榜样”, 则最好的选择自然是经济最为发达之地了。于是作为唐代以后我国农业经济最为先进、发达的区域,“江南”地区被选作“示范”之地也就顺理成章了。事实上, 早在南宋时期, 很多地方官所颁布的劝农文, 就是以江南地区为示范的, 如陈造在房龄劝农、陈傅良在桂阳军劝农、高斯得在宁国府劝农、黄震在抚州劝农等。兹以黄震在抚州所颁布劝农文为例说明之:

每岁二月, 朝廷命郡太守劝农于郊, 以民生性命在农, 国家根本在农, 天下事莫重于农, 故切切然, 以此为第一事。近来反因岁岁讲行, 上下习熟, 视为文具。今太守是浙间贫士人, 生长田里, 亲曾种田, 备知艰苦。见抚州农民与浙间多有不同, 为之惊怪, 真诚痛告, 实非文具, 愿尔农今年亦莫作文具看也。浙间无寸土不耕, 田垄之上又种桑、种菜。今抚州多有荒野不耕, 桑麻、菜蔬之属皆少, 不知何故。浙间才无雨便车水, 全家大小日夜不歇。去年太守到郊外看水, 见百姓有水处亦不车, 各人在门前闲坐, 甚至到九井祈雨。行大溪边, 见溪水拍岸, 岸上田皆焦枯坼裂, 更无人车水, 不知何故。浙间三遍耘田, 次第转折, 不曾停歇。抚州勤力者, 耘得一两遍, 懒者全不耘。太守曾亲行田间, 见苗间野草反多于苗, 不知何故。浙间终年备办粪土, 春间、夏间常常浇壅。抚州勤力者, 斫得些少柴草在田, 懒者全然不管, 不知何故。浙间秋收后便耕田, 春二月又再耕, 名曰耕田。抚州收稻了田便荒版, 去年见五月间方有人耕荒田, 尽被荒草抽了地力, 不知何故。虽曰千里不同风, 抚州不可以浙间为比, 毕竟农种以勤为本。

在文中, 黄震从各个方面将江南与抚州做了对比, 以江南农业耕作之精细与民众之辛劳为参照, 劝导抚州民众勤于农作。虽然黄震在文中用的是“浙间”一词, 但从其为两浙东路慈溪人及具体的技术呈现来看, 具体所指就是浙西、浙东的“江南”地区。

重农、劝农是传统王朝的重要理念, 而耕织图之所以被不断创作出来, 其主要目的即在于劝诫与教化劝农——非如传统主流观点那样, 认为其主要功用在于推广先进农业生产技术。具体来说, 这种劝诫与教化又可分为上下两个层面, 即对上劝诫皇帝与为政者要重农、爱民, 对下则教化民众勤于耕作, 从而达到天下安定的目的。正如明代人王增祐在为宋宗鲁《耕织图》所做的题记中说的那样:

使居上者观之, 则知稼穑之艰难, 必思节用而不殚其财, 时使而不夺其力, 清俭寡欲之心油然而生, 富贵奢侈之念可以因之而惩创矣。在下者观之, 则知农桑为衣食之本, 可以裕于身而足于家, 必思尽力于所事而不辞其劳, 去其放僻邪侈之为而安于仰事俯育之乐矣。民生由是而富庶, 财帛由是而蕃阜。使天下皆然, 则风俗可厚, 礼义可兴, 而刑罚可以无用矣。

正是这种劝诫与教化劝农的功用, 使楼璹《耕织图》在后世被不断临摹、刊刻与创绘。因此, 正是鉴于江南农业经济的发达与强烈“示范”作用, 于是以描绘“江南”耕织的图绘作为工具与媒介, 来传达教化与劝农理念也就顺理成章了。而既然主要目的在于传达一种理念并彰显其象征意义, 而非传播实际的农业生产技术, 则何必再费工夫去重绘一套图案呢?于是只需对已有图像重新进行临摹或刊刻就可以了。与此相伴随的, 自然是“江南”场景的一次次出现。

其次, 江南地区浓厚的文化艺术氛围, 使耕织图被大量创作与绘制成为可能, 加之创作者心中的江南情怀与意识, 促进了“江南”场景的表现与传播。

与江南地区的经济发展逐步走向发达相关联, 江南地区的文化发展亦经历了一个渐次走向繁荣与兴盛的过程。具体来说, 江南文化发轫于商周以前, 成型于春秋战国, 至隋唐时期趋于繁荣与兴盛, 宋以后走向成熟与稳定, 至明清时期形成一个以艺文、图书、兴学、隐读为地域特色的文化型社会。江南文化的发达表现在诸多方面, 如文学、诗歌、戏曲、书法等, 而绘画亦是一个重要体现。宋代之前, 我国绘画艺术的重心在北方地区。当然, 这一时段的江南也并非绘画的“沙漠”之地, 正如唐人张彦远所评论的那样:“江南地润无尘, 人多精艺, 三吴之迹, 八绝之名, 逸少右军, 长康散骑, 书画之能, 其来尚矣。”南宋初年, 随着高宗南渡, 江南成为全国的政治中心所在地。此后, 随着南宋宫廷画院的建立及大量原北宋绘画名家的南渡, 江南一跃成为全国的绘画中心。受惠于经济发展与浓厚绘画氛围的影响, 江南本土画家亦大量涌现。如赵振宇通过对南宋画家籍贯分布的研究发现, 宋室南渡后, 南方11路中有4路画家的人数有所增加, 这其中尤为明显的又是两浙路 (即“江南”所在地) , 约占南宋有籍贯可考画家人数的43.72%。而在两浙路中, 又以临安府、平江府 (今苏州) 、常州府、镇江府、湖州府、嘉兴府占绝对主流, 在126名籍贯可考的画家中, 出自这六府的为108名, 其中临安一府更是达84人。总之, 宋室南渡之后, 江南绘画重心的地位就一直确立不移, 江南绘画亦确立了其在此后绘画史上的经典地位。

“江南人”画“江南”事。江南地区绘画艺术的发达与绘画名家的众多——刘松年、马远、梁凯、李嵩、程棨、仇英等一干画家全为江南人, 为耕织图的创绘造就了先天优势条件, 进而间接促进了“江南”场景的描绘与传播。至于江南人为何要画江南事, 这在一定程度上应该与他们自身作为江南人所具有的那种江南情怀有关。而这种江南情怀, 又与他们因经济发达、文化昌盛所生发的自信与地域认同有直接关系。正如文徵明所豪言的那样:“吾吴为东南望郡, 而山川之秀, 亦惟东南之望。其浑沦磅礴之声, 钟而为人, 形而为文章、为事业, 而发之为物产, 盖举天下莫之于京。故天下之言人伦、物产、文章、政业者, 必首吾吴;而言山川之秀, 亦必以吴为盛。”事实上, 江南的地域环境与社会文化意识在画家的笔下也确实多有反映。具体而言,如董源“一片江南”的“真山真水”:“董源平淡天真多……峰峦出没, 云雾显晦, 不装巧趣, 皆得天真;岚色郁苍, 枝干劲挺, 咸有生意;溪桥渔浦, 洲渚掩映, 一片江南也。”再如元四家的绘画作品, “江南意识”亦是多有体现。不过, 这其中有一个需要解决的问题是, 为何江南地区众多的书画名家中曾绘制过耕织图的却又相对不多见呢?这在很大程度上与宋以来对具象艺术的轻视有关。“从苏轼开始至董其昌以至当前的艺术理论, 所有关于中国绘画的批评立场都以这一模式为准绳, 模拟现实的具象艺术在其中被置于绝对的低等地位。”而耕织图, 作为描绘“真实”耕织场景的图像, 自然会被界定为“具象艺术”, 被认为属于“图”而非“画”——只有写意并直抒胸臆的山水等才被认定为“画”。因此, 那些有名望的画家尤其是文人画家, 都不会画此类的作品。只有职业画家——他们通常被贬称为“画工”, 如南宋院画家与明代的仇英, 或者那些不太知名的画家, 如程棨等, 才更有可能从事此类作品的创作。

再次, 发达的经济、昌盛的文化使江南成为彰显政治认同与王朝统治合法性的重要隐喻与象征, 于是以“江南”为描绘区域的耕织图, 受到了帝王的褒奖与提倡, 间或亦被贬抑与排斥。

江南地区的政治地位, 在我国历史上有一个由低到高的发展、变化过程。大体言之, 六朝之前, 江南是中原王朝心目中的异域地区;六朝时期, 江南成为中原之外的另一个政治中心, 是为南北对峙的象征之地;隋唐以后, 则一直都是极受王朝重视的统治之地 (尤其是明清时期) , 但又多持一种“戒备”甚或“忌恨”之心态。而作为南宋首都所在的核心之地, “江南”自然在南宋王朝的政治统治中具有极为重要的象征意义。以“江南”场景为描绘对象的楼璹《耕织图》, 之所以会受到高宗皇帝的重视, 就因其符合了高宗及南宋王朝的多方面政治需要。事实上, 《耕织图》外, 高宗还赞助了诸多特定主题的绘画, 以作为其巩固皇权与确立王朝正统地位的重要手段。而在各种“政治需要”中, 彰显南宋王朝相对于金王朝的正统性又是一个重要方面。虽然相较于金, 南宋没有更广阔的统治区域, 没有强大的军事力量, 甚至还要向金称臣纳贡, 但作为一个由“华夏”建立的国家, 南宋却有发达的农业生产, 这是金这样一个由“蛮夷”建立的国家所无法比拟的, 而农业正是立国之基与满足人们生活的根本保障。正如高居翰所评论的那样:“对于高宗来说, 这些绘画作品都是为了维护其相对于金朝而言的英明的政治统治。金人虽然采取汉人的统治方式, 但仍有游牧背景, 因而能否承担农民的利益颇可怀疑。高宗在用这些视觉修辞手段时就像是一个政客, 农民要求遵守古老、稳定和保守的价值观, 同时指控其政敌不理解农民所关心的事情。”既然要向“敌国”凸显自己农业的发达与重农理念及由此而来的王朝正统性, 则以农业最为发达的“江南”之地作为代表也就再合适不过了。

前已述及, 地域意识作为一种观念表征, 具有强烈的主观性, 往往会因立场的不同而产生差异。江南, 作为南宋王朝的统治中心与荣耀所在, 自然具有崇高之地位。但在元人眼里, 同一块江南地区, 却具有完全不同的象征与意义。江南作为曾经敌国的统治中心所在, 同时又对蒙古人“蛮夷”身份与统治合法性不断进行大肆攻击与质疑的地区, 于是蒙古统治者对其采取了压制与防范的政策, 四等人制即是一个典型体现。这一政策,虽然“并没有系统地正式宣布过”, 但“确实具有法律的效力, 一直到一个世纪之后元朝灭亡为止”。即使是向汉法明显倾斜的元英宗, 也曾专门下诏“敕四宿卫、兴圣宫及诸王部勿用南人”。事实上, 对于汉人之文化, 元朝多数皇帝都是持不认同态度的, 正如忽必烈所认为的那样, “采纳文言文意味着文化上对汉人的屈从”, 而“江南”又恰是“汉人”文化的最主要代表区域。因此, 对“江南”的不认同, 正是导致杨叔谦《农桑图》不以“江南”而以“大都”为描绘区域的最主要原因——相对于南宋之与“江南”, 大都才是元王朝的荣耀之地。

作为同样由汉人眼中“蛮夷”所建立的王朝, 清王朝对“江南”却采取了完全不同的态度与策略, 即要处处设防, 又要时时拉拢, 而“拉拢”又是其中的主要面向。之所以如此, 与“江南”对清王朝统治正统性与合法性建构的巨大作用直接相关。正如杨念群所说的那样:“过去是对中原地区的占有, 具有象征的含义, 而对清朝而言, 对中原土地的据有显然已不足以确立其合法性, 对江南的情感征服才是真正建立合法性的基石”, 因为“凡是在满人眼里最具汉人特征的东西均与‘江南’这个地区符号有着密不可分的关联”,因此“如何使江南士人真正从心理上臣服, 绝不是简单的区域征服和制度安排的问题”。事实上, “满清王朝的权力与统治策略, 因为无法规避与汉文化核心地带的博弈互动, 因而实际上是经由对‘江南’的定义与再定义、建构与再建构而进行的”。于是, 为收服江南士人之心, 清初帝王采取了一系列措施, 而绘制以“江南”为描绘区域的耕织图就是一个重要体现。这些耕织图的绘制, 在于表达清廷对“江南”及“农业发展”的重视, 以摆脱江南士人对其“夷狄”身份的非议与批评, 宣扬自己王朝统治的合法性与正统性。这正是为何清代所绘制与刊刻的耕织图, 绝大多数都以“江南”为描绘区域的最主要原因。

四、结语

以上我们对中国古代耕织图中的地域呈现问题做了相关分析与讨论, 从中我们可以发现, 除元仁宗时期创作的《农桑图》及清代乾隆年间以后创作的《棉花图》等少量耕织图外, 绝大多数耕织图都是以“江南”为描绘区域的。之所以如此, 有艺术传统的原因——后世绝大多数耕织图都以楼璹《耕织图》为母图绘制而来, 但更主要的是“江南”地域因素的影响。首先, 作为唐宋以来我国经济最为发达的地区, 以水稻种植与蚕桑养殖为基础的发达农业经济, 使“江南”成为重农、劝农的示范之地, 于是促进了以“江南”为描绘区域的耕织图的大量创作与传播。其次, 江南地区浓厚的文化艺术氛围, 使耕织图被大量创作与绘制成为可能, 加之创作者心目中的江南情怀与意识, “江南人”绘“江南”事, 于是促进了“江南”场景的表现与传播。再次,发达的经济与繁荣的文化, 使“江南”成为彰显政治认同与王朝统治合法性的重要隐喻与象征, 于是以“江南”为描绘区域的耕织图, 受到诸多帝王的褒奖与提倡——虽然也有帝王对其持贬抑心态。总之, 正是“江南”的重要地位与象征隐喻作用, 使历代耕织图描绘显现出“处处是江南”的场景特点。

“江南”的重要地位及其在耕织图中的时时呈现, 深刻体现出中国古人的地域意识与观念问题。首先, 各个地域之间并非是完全均质、等同的, 而是有着高下、等级之分。事实上, 这一“江南意象”, 不仅仅只是对中国本土, 甚至对朝鲜等周边邻国都产生了重要影响。当然, 一方面, 地域的等级及其在帝王、民众心目中的意象并不是与生俱来、固定不变的, 而是有一个动态变化的过程。在中国历史发展的早期, 居“高位”之区域为中原地区, 并且其时的地域观念主要是东西之分。东汉末年, 随着南方地区的开发, 中国人的南北观念开始出现。伴随着南北观念的出现, 江南的重要性开始日渐凸显, 历经三国、东晋, 至南北朝时期, 随着江南地区的日渐开发, 江南认同意识开始形成。另一方面, 不同时代、不同地域, 基于不同的判断与评价标准, 这种针对不同地域而有不同观念意识的现象都是普遍存在的, 正如岳永逸对近代北京内城与外城“上体”与“下体”特征的描述、梁永佳对今天云南大理喜洲基于神灵信仰而产生的地域等级划分的探讨等。其次,对同一个“地域”, 不同的人或群体基于不同的立场, 其认知可能是完全不同的, 如元代统治者对于“江南”的评价与认定。而这一品评背后, 实际上反映出来的是不同的政治经济利益与立场。正如美国社会学家卡斯特说的那样:“空间就是社会, 空间的形式与过程是由整体社会的动态所塑造的, 这其中包括了依据社会结构中的位置而享有其利益的行动者之间相互冲突的价值与策略所导致的矛盾趋势。”

针对“江南”地区而产生的地域观念与意识, 体现出人类所生存空间 (地域本质上是一种空间) 的一个重要特点, 即社会性, 对此我们可称之为空间的社会性。所谓空间的社会性, 是相对于空间的自然属性而言的, 指空间在原有自然属性的基础上而被赋予了社会含义与属性,从而使空间成为一种社会性的存在。与自然或物理属性的空间相比, 社会空间凸显的是“社会”与“人”的因素, 强调社会与人在空间创造过程中的作用与影响。正如涂尔干所说的那样:“空间本没有左右、上下、南北之分。很显然, 所有这些区别都来源于这个事实:即各个地区具有不同的情感价值。既然单一文明中的所有人都以同样的方式来表现空间, 那么显而易见的, 这种划分形式及其所依据的情感价值也必然是同样普遍的, 这在很大程度上意味着, 它们起源于社会。”因此, “社会空间总是社会的产物”, “空间在其本身也许是原始赐予的, 但空间的组织和意义却是社会变化、社会转型和社会经验的产物”。而在空间的社会性属性中, 政治性又是其中的一个重要面向, 所谓“空间是政治性的、意识形态性的。它是一种完全充斥着意识形态的表现”。所有这些关于空间社会性的讨论, 虽然在列斐伏尔、福柯、哈维等空间社会学代表性人物看来, 都是伴随着现代性而兴起的、主要是针对当下城市与资本主义社会而言的, 但从以上我们对于“江南”观念与意识的讨论中可以发现, 其实在传统社会中, 这种空间的社会性特点亦是同样存在的, 如基于不同的情感认知而产生了不同的江南意象、“江南”本身所体现出的政治隐喻与象征等。而这对于我们理解传统时期的地域及地域意识与观念等问题, 提供了一种新的视角与方法。

文章原发表于《中国历史地理论丛》2019年第3期。注释从略,详见原刊。

文章来源:微信公众号 史学研究

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛