槟榔在中国历史上曾以药品、果品、食品、瘾品等多重角色交替出现,瘴气、瘟疫与成瘾是牵涉槟榔角色演变的三个关键历史符号。槟榔食俗基于瘴气、瘟疫与成瘾的传播、演化与重构,本质是勾连了中国不同历史时期的地方社会与国家进程的互动关系。槟榔食俗在中国历史上经历数次演化,使槟榔既是一种串联中心与边缘的重要载体,也是一种反映药食同源的传统理念,还是一种见证地方社会变迁的异域商品,更是一种体现中西方社会差异的文化符号。

地方社会;槟榔食俗;互动逻辑

槟榔又名仁频、宾门、橄榄子、大腹子等。根据考古学和人类学的研究,槟榔和槟榔文化的发源地在马来半岛和印尼群岛一带,然后向西传播至南亚和东南亚大陆,并逐渐扩散至中国。槟榔最初传入中国的时间应在西汉时期,公元前112年汉武帝征南粤后将大量南方植物带回长安扶荔宫,《上林赋》载“所得奇草异木……龙眼、荔枝、槟榔、橄榄、千岁子、甘桔皆百余本”

1928年,杨成志先生从广州前往云南做田野调查,途经越南时便专门对当地盛行的槟榔风俗起源作过介绍和考证。目前,关于中国槟榔食俗的代表性研究大致分为三类:一是对广东、海南、闽台等传统槟榔食区的习俗进行综合介绍;二是对特定历史时期中国槟榔食俗的历史演化和地理分布进行具体分析;三是对新兴槟榔食区的习俗起源、原因及其社会文化意义进行深入阐释。纵观以往关于中国槟榔食俗的研究脉络,早已摆脱了对习俗本身的探讨,转而关注槟榔食俗与中国社会的历史进程、经济活动、文化变迁之间的内在联系,也展示了对当代槟榔成瘾等现实问题的人文关怀。

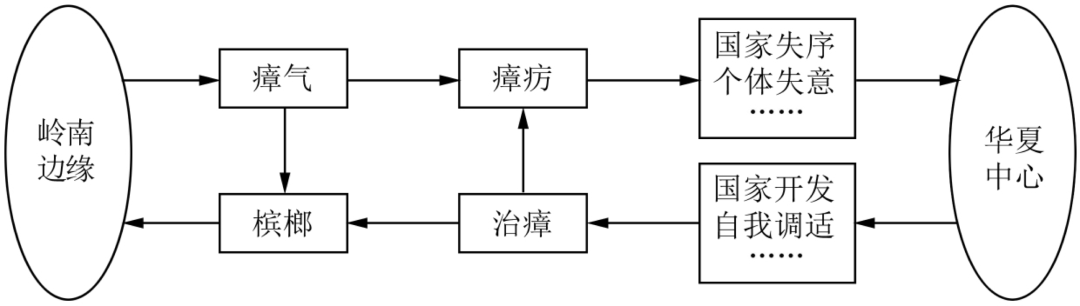

基于前人研究基础,本文认为槟榔在中国不同历史时期曾以药品、果品、食品、瘾品等多重角色交替出现,瘴气、瘟疫与成瘾是牵涉槟榔角色演变的三个关键历史符号。槟榔食俗基于瘴气、瘟疫与成瘾的传播、演化与重构,本质是勾连了中国不同历史时期的地方社会与国家进程的互动关系,如唐宋时期槟榔是伴随中央政权开发岭南的除瘴工具,清民时期槟榔是见证近代中国商贸网络发展与地方社会变迁的治瘟药材,清晚期之后槟榔又成为了反映中国社会受西方观念影响下的新型瘾品等。

以饮食来透视地方社会与国家进程的互动关系,一直是人类学关注的话题。如斯科特(JamesC.Scott)通过对食物谱系的划分,探讨了早期国家利用稻米、小麦、大麦等“集权主义作物”来实现地方治理的政治逻辑。周大鸣探讨了中国改革开放后饮食结构变化与边疆地区少数民族饮酒激增的联系,即从饮酒的人际关系、人生礼仪、权力手段等文化阐释,论述了饮酒加速内化到少数民族文化中的进程。舒瑜则通过对云南诺邓盐业的历史考察,阐释了诺邓通过等级性象征符号的构建,与帝国道德宇宙观的贯通以及与文明体系的联结。总之,以往研究为本文提供了较好的理论借鉴意义。槟榔并非传统意义上的中国本土食品,它在中国数千年的传播,先后经历了多重角色的演化过程。那么,槟榔在中国的历次重要演化,是如何体现地方社会与国家进程的互动关系?这些是本文将要探讨的核心问题。

“瘴”是东汉才有的概念。瘴气说源于中国传统医学的“邪气”理论,表面指南方常见的潮湿雾气,实际上是对南方地理和气候条件下所患疾病的概括。作为南方异物的槟榔,最早见于西汉《上林赋》,在六朝时逐渐演化为中医“药食同源”的珍贵果品,既为南方士人所嗜好,也是后世中医用以治瘴的新工具。隋代《诸病源候论》“此(瘴)病生于岭南”,开启了唐诗宋词的咏瘴高潮。伴随唐宋中央政权对岭南的开发,“瘴”成为阻碍中央王朝实现大一统的重要屏障,槟榔则一跃成为人尽皆知的“洗瘴丹”。

(一)从边缘到中心的串联

历史上的岭南泛指五岭以南的地区,包括今广东、海南、广西和越南北部。唐代贞观至开元年间,福建曾一度划入“岭南道”治下。岭南作为中国传统历史上的边缘地带,直至宋代之后,适宜农业生产的岭南才逐渐被整合为华夏民族一部分。六朝以降,岭南即便不是蛮荒之地,也被定义为瘴疠之所,如唐代的韩愈提到“恶溪瘴毒聚,雷电常汹汹”,南宋的韩元吉提到“岭南号瘴地,西境尤阔远,民病皆饮水而无药饵”。即便到明代,大学士高拱也认为“岭南绝徼,僻在一隅,声闻既不通于四方,动静尤难达于朝著”可见,岭南在中国历史上曾被长期视作一个相对独立、隔绝的地理单元,人们非常强调其文化的异质性。

岭南山川之气独钟于物而不钟于人,与地理空间、政治地位的边缘相对应的是岭南异物的书写传统。槟榔是岭南特有果品之一,作为“异域”的岭南和作为“异物”的槟榔,在中国历史上常被表述为一组相互衬映的关联符号,以东汉南海郡人杨孚《异物志》中对槟榔详细介绍为起点,之后六朝关于岭南槟榔的记载增多,包括三国吴万震的《南州异物志》,西晋嵇含的《南方草木状》,晋代张勃的《吴录地理志》、郭义恭的《广志》、顾微的《广州记》、裴渊的《广州记》等文本均提到了槟榔,其内容与杨孚《异物志》大致相同。还有类似“天蛮不下雪,地蛮不落叶,人蛮口吐血(嚼槟榔)”的民间谚语,均凸显了岭南与槟榔作为他者的“异”与“奇”。

唐以降,唐人对岭南的印象,仍普遍停留在蛮烟瘴雨的层面,如《全唐诗》中含“瘴”诗有287首,其中与岭南相关约200余首。其时,唐代文人尤其是南贬官员极热衷于咏“瘴”,其作品大致包含三层隐喻:一是岭南作为边缘的隐喻,如韩翃“前临瘴海无人过,却望衡阳少雁飞”等诗文,多描述岭南人烟稀少、气候恶劣、山川险阻等特点;二是个体作为他者的隐喻,如李绅“瘴江昏雾连天合,欲作家书更断肠”等诗文,多抒发个人在政治上遭排斥、身体上受疾痛的忧愁;三是“国身通一”的隐喻,如宋之问“处处山川同瘴疠,自怜能得几人归”等诗文,多借助个体的仕途失意和疾病来暗示国家和社会的失序,均可见唐人惧瘴之心的普遍和强烈。

“岭南瘴毒”的说法兴于隋代巢元方《诸病源候论》,“此病生于岭南,带山瘴之气,其状发寒热,休作有时,皆由山溪源岭嶂湿毒气故也,其病重于伤暑之疟”。虽然直至唐初,槟榔与“瘴”仍无关联,如唐官修《本草》记载,其药效主要为“消谷、逐水、除痰癖、杀三虫、去伏尸、疗寸白”。但随着中央政权加速开发岭南,如何治疗瘴病、消除瘴气恐惧成为难题。传统中医强调自然万物相生相克,而岭南民间在长期御瘴的实践中,“槟榔除瘴”的理念恰好为中医治瘴提供了理论依据。因此,在唐中后期的治瘴处方中便逐渐出现了槟榔,如王焘《外台秘要》“山瘴疟方”中“凡跋涉江山、防诸瘴疠及蛊毒等,常服木香犀角丸方(含槟榔十分)”。刘恂《岭表录异》中“交州地温,不食此(槟榔)无以祛其瘴疠”。唐末侯宁极在《药谱》中更是将槟榔直接称作“洗瘴丹”,为后世形成槟榔除瘴的认知奠定了基础。

至宋代,统治中心南移使中央政权加速了对岭南的开发,宋人惧瘴之心明显减弱,如《全宋诗》中关于岭南的“瘴诗”明显减少,但槟榔除瘴的诗文及药典则明显增多,如罗大经《鹤林玉露》中“岭南人以槟榔代茶,且谓可以御瘴”,周去非《岭外代答》中“何为酷嗜如此?答曰:辟瘴,下气,消食”,苏轼《食槟榔》中“瘴风作坚顽,导利时有补”等。可见,宋人对槟榔除瘴的认知已普遍形成,但也更为理性和辩证地看待槟榔与瘴气的关系。如《岭外代答》中“常欲啖槟榔以降气,实无益于瘴,彼病瘴纷然,非不食槟榔也”,提出槟榔对反复发作的瘴疟并无显著效果,而《岭南卫生方》中“峤南地热食槟榔,故藏气疏泄。若一旦病瘴,当攻发则虚羸而不能堪”,更是提出食槟榔是导致南方民众肌黄瘦弱的原因之一。

综上,中国民间关于岭南瘴气的认知,在唐宋时期发生了明显转变,而槟榔在中央加速开发岭南的进程中,又无形中演化为一种既能治瘴又能串联中心与边缘的载体。一方面,瘴气涉域广阔,既是中央王朝用兵难以深入的障碍,也是地方民众用来抵抗官兵征剿的武器,而唐末“洗瘴丹”的出现,适时地成为了中央政权在岭南御瘴、治瘴的有效工具;另一方面,瘴毒影响深远,所谓的瘴气与瘴病本质是中原汉文化对南方的地域偏见与族群歧视之反映。人们普遍的惧瘴之心既源于对异域的未知和恐惧,也源于被贬官员和流放罪人不适应异乡水土而导致的身心疾病,但伴随中央政权对岭南的加速开发,唐宋诗文的风格也呈现出从“叹瘴气”到“咏槟榔”的转变,作为“异物”的槟榔逐渐成为中原汉民族探索异域、抵御恐惧和调适自我的“佳物”。

(二)从药品到食品的交替

在中国古代有很多食物既可食用也可药用,两者很难严格区分。《黄帝内经太素》中“空腹食之为食物,患者食之为药物”,反映的就是中医“药食同源”的思想。槟榔在广义上属于药食同源的食品之一,早期主要以药材出现在中原汉文化中,如东汉长沙太守张仲景在“四时加减柴胡饮子方”中使用大腹槟榔四枚用来退五脏虚热。还有三国时李当之的《药录》、吴普的《吴普本草》、西晋嵇含的《南方草木状》、东晋葛洪的《肘后备急方》、北魏贾思勰的《齐民要术》、南朝陶弘景的《名医别录》等文献,均提到槟榔的下气、消谷、逐水、除痰、杀虫、去伏尸、治脚气、疗寸白等功效,可见槟榔在六朝时已是一味较常见的中药。

槟榔的食俗历史同样悠久,但早期多以南方“珍果”存在于各类异物志中,如东汉杨孚的《异物志》中“以扶留、古贲灰并食,下气及宿食、白虫、消谷。饮啖设为口实”,介绍了槟榔食用方法、功效和饮食均搭的特点。西晋嵇含的《南方草木状》中“以扶留藤古贲灰并食,则滑美下气消谷。出林邑。彼人以为贵,婚族客必先进,若邂逅不设,用相嫌恨。一名宾门药饯”,既介绍了槟榔食用方法和口感功效,还提到南方民众在待客、婚嫁、社交中惯食槟榔的习俗。西晋张载的《瓜赋》中“若乃槟榔椰实,龙眼荔枝,徒以希珍,难致为奇”,将槟榔与椰子、龙眼、荔枝等归入珍奇水果行列。直至唐代,槟榔仍被归入果类中,如《艺文类聚·果部下》“槟榔,果也,似螺可食……滑美下气及宿食消谷……土人以为贵,婚族客必先进”。

槟榔食俗在六朝曾一度内化为“吴俗”,如北魏杨衒之的《洛阳伽蓝记》云“吴人之鬼,住居建康,小作冠帽,短制衣裳。自呼阿侬,语则阿傍。菰稗为饭,茗饮作浆。呷啜鳟羹,唼嗍蟹黄。手把豆蔻,口嚼槟榔”,说明槟榔当时已和茗饮、鳟羹、蟹黄等并列成为长江中下游地区的流行食品。但槟榔的生物特性决定了其向北传播的困难,东晋俞益期在交州曾亲测槟榔树的高矮、粗细、形态,得出“性不耐霜,不得北植”的结论。加上槟榔鲜果难以储存,唐代《新修本草》云“停数日便烂,今人北来者,皆先灰汁煮熟,仍火薰使干,始堪停久”。说明直至唐代,槟榔在北方多以“干果”出现,这也为“岭南人取扶留叶合槟榔(鲜果)食”的南方食俗向北传播制造了障碍。

作为食品的槟榔,最初是以具有药膳功能的珍果在南方皇室、贵族和士人中流行的,如南朝刘穆之记载:“好往妻兄家乞食,每为妻兄弟所辱,穆之不为耻。一日,往妻家食毕,求槟榔,江氏兄弟戏之曰:‘槟榔本以消食,君常饥,何忽须此物?’后穆之来为宋武佐命,及为丹阳尹,乃召妻兄弟,设盛馔,劝酒令醉,言语致欢。座席将毕,令府人以金柈贮槟榔一斛,曰:‘此日以为口实。’客因此而退。”南朝任遥“本性重槟榔,以为常饵,临终尝求之,剖百许口,不得好者,昉亦所嗜好,深以为恨,遂终身不尝槟榔”,还有沈约“谢赐臣交州槟榔千口”、陆倕“谢安成王赐槟榔一千”等典故,均说明槟榔在南北朝时已为南方士人社会所嗜好,“金柈贮槟榔”也足见其珍贵。

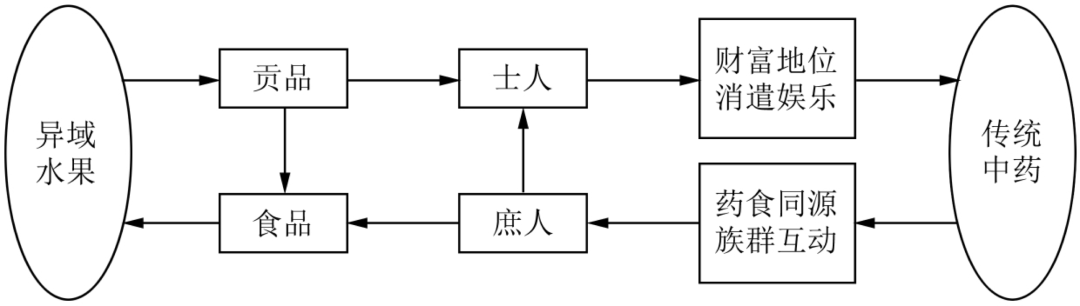

槟榔食俗的快速传播应在宋代,标志是槟榔实现了从士人到庶人、从贡品到食品、从岭南到外省的扩散。如南宋“自福建下四川与广东、西路,皆食槟榔者。客至不设茶,惟以槟榔为礼……唯广州为甚,不以贫富、长幼、男女,自朝至暮,宁不食饭,唯嗜槟榔。富者以银为盘置之,贫者以锡为之。昼则就盘更啖,夜则置盘枕旁,觉即啖之。中下细民,一日费槟榔钱百余”。还有南宋“(泉州)闾里朋友,吉凶庆吊,皆以槟榔为礼……《方舆胜览》谓’槟榔消瘴’,今宾客相见,必设此为重。俗之婚聘,亦借此以贽焉”。事实上,正是宋代航运交通的快速发展,促进了槟榔的快速传播,如北宋泉州设市舶司后,便出现“琼人以槟榔为命,岁过闽广者不知其几千百万也。又市舶门曰,非槟榔之利不能此一州也”,泉舶“岁杪或正月发舟,五六月间回舶,若载鲜槟榔搀先,则四月至”的景观。

至明清时期,岭南已不再是严格意义上的边缘,槟榔的除瘴功效已很少再被提及,嚼食槟榔逐渐演变为一种地方性的食俗文化。除广东、海南、闽台等传统食区外,云南元江、广西玉林、福建泉州、湖南湘潭等地均出现了槟榔食俗的记载。槟榔甚至一度传播至北京等地,如清末《北京民间风俗百图》中便描绘了槟榔商贩用柜笼装着槟榔沿街售卖的日常情景,当时的“北京虽只有干槟榔,但种类很多,所谓甜槟榔、碱槟榔、胡槟榔……豫丰号以售槟榔而出名,历史悠久,最低价格为三毛一两,消耗不亚于抽烟喝酒”。然而,至民国时期,广东、福建等地的槟榔食俗逐渐式微,除海南、台湾等原产地仍保留其传统食俗外,只有湖南湘潭逐渐成为了延续槟榔异俗的“飞地”。

综上,槟榔最初曾在南方士人社会的流行,虽然存在彰显身份和财富的炫耀心理,但其传播主要还是受当时社会环境与中医文化的影响。一方面,五胡乱华后,晋代皇室和北方黄河流域的汉人大量迁往南方的长江流域,为南、北不同区域间的族群互动和文化交流创造了有利条件。作为南方珍果的槟榔,在晋代以降的朝贡体系和君臣互动等文献中频现,如南朝梁代君王常用槟榔赏赐朝臣,《全梁文》中记载了沈约、陆任、庾肩吾、王孺等人谢赐槟榔的表启,无形中加速了槟榔在南方士人中的传播;另一方面,《黄帝内经》“不治已病治未病”的医食同源思想,强调通过天然食物的五味四气,预先调节人体的脏腑平衡来对抗疾病。南朝的陶弘景对槟榔的下气、消食、逐水、除痰、杀虫等药效大加介绍,进一步推动了后世中医对槟榔的重视,如孙思邈《千金要方》便沿用了其观点。至宋代,槟榔“一曰醒能使之醉,盖每食之则熏然颊赤,若饮酒然。二曰醉能使之醒,盖酒后嚼之,则宽气下疾,余醒顿解。三曰饥能使之饱,盖饥而食之,则充然气盛,若有饱意。四曰饱能使之饥,盖食后进之,则饮食消化,不至停积”,体现了槟榔既为药也为食的双重功效,为其从士人到庶人、从贡品到食品的快速传播奠定了基础。

宋元时期的医学家多遵瘴气说。至明代,《本草纲目》已将“瘴疠”归入“瘟疫”类,提倡用槟榔、乌梅等物治瘟。明末吴有性的《瘟疫论》进一步论证了瘴气与瘟疫的关系,即“伤寒与中暑,感天地之常气;疫者,感天地之疠气。在岁有多寡,在方隅有厚薄,在四时有盛衰。此气之来,无论老少强弱,触之者即病。邪自口鼻而入”,提出天分常气和疠气,疠气一来即为瘟。由于槟榔既可除伏邪,又可治岭南瘴气,于是吴氏的达原饮、三消饮、槟芍顺气汤、芍药汤等药方中均使用了槟榔治瘟。

至清代,随着《瘟疫论》流传和清代温病学派的形成,清乾隆之后的医籍多认为瘟疫由“气”传播,槟榔在各类的治瘟药典中开始频现,而中国民间最著名的个案当属湘潭的“槟榔治瘟传说”,其槟榔食俗也一直延续至今。明清时期,极具边缘隐喻的“瘴气”伴随国家进程一体化而消散,瘟疫论逐渐兴起。清代的广州成为南方经济中心后,湘潭一跃成为联结广州与中国内陆的贸易中枢,其地方社会的经济、文化发生变迁。作为南方异俗的槟榔借助广州的贸易网络,曾一度在全国多地传播,但唯独在湘潭实现了长盛不衰以及“在地化”,而“瘟疫论的建构”最终成为槟榔在湘潭实现从“异俗”到“食俗”演化的关键。

(一)异俗传播的前提

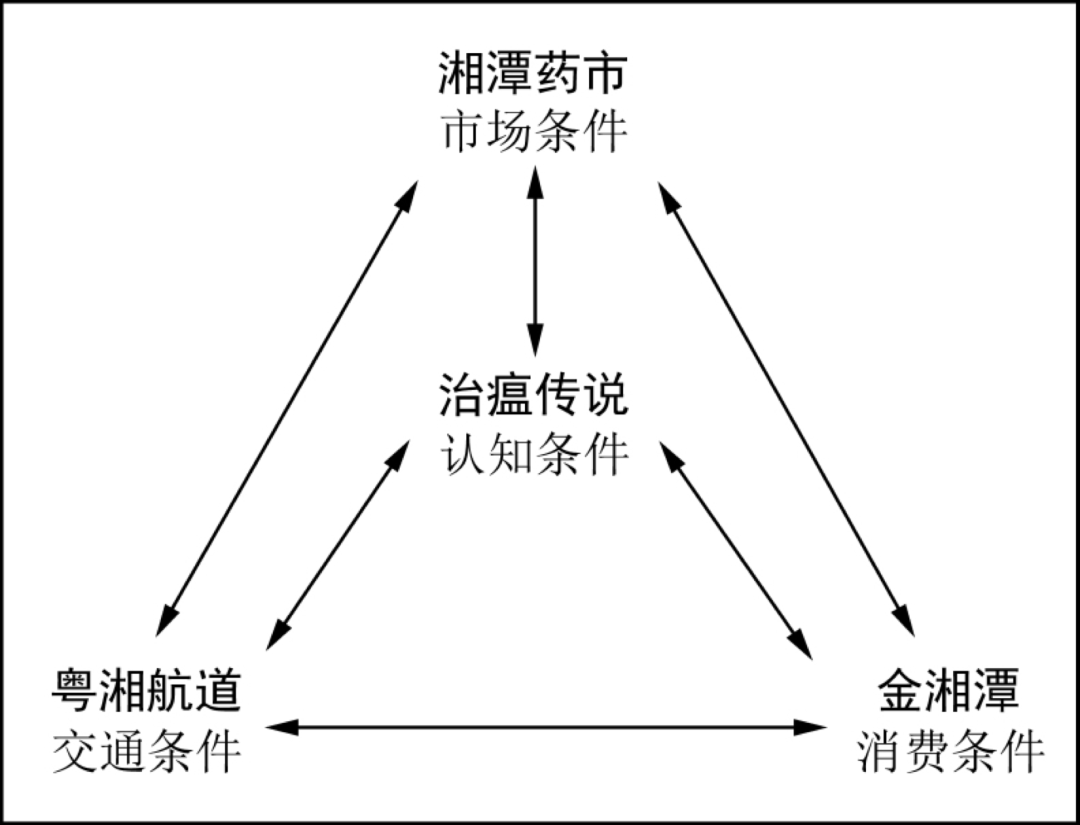

外来的槟榔食俗之所以为湘潭人广泛接受,绝非机缘偶然。无论食槟榔起源传说真伪与否,本质是需将湘潭置于明清时期中国社会的大背景下加以考察。槟榔食俗在湘潭真正传播之前,是因为具备了三个重要的前提条件。一是明末“江西填湖广”的跨省移民促进了湘潭“药都”的形成,为四大南药之首的槟榔传播提供了市场渠道;二是清代广州成为唯一通商口岸后的跨省贸易促进了湘潭“贸易中枢”的形成,为热带珍果槟榔的传播创造了运输条件;三是清代湘潭一跃成为“湖南第一大码头”和“天下第一壮县”后,富饶的地方经济为广东槟榔食俗的传播提供了消费基础。

首先,江西药商的迁入。湘潭外来移民中属江西籍最多,“历朝鼎革,荼毒生灵,惟元明之际为惨。湘潭土著仅存数户,后之人多自豫章来”,而江西移民中多以药商为主,明崇祯十七年(1644)江西清江县黄姓药商在湘潭城区开设药材行栈,是外地人来潭开设的首家药行。清乾隆四年(1739),江西新余、清江、新淦等县药商纷纷来潭,设立崇谊、崇福、崇庆等八堂,从业者400余人。清道光二十年(1840)后,湘潭药行、批发商、零贸商增至百余家。“四川桂枝、云南当归、广西陈皮、北方羚角,各地种药材应有尽有,无美不备。”广西全、柳、梧、桂,广东清远、肇庆所产药材以及东南亚的进口药材,穿南岭后顺湘江入湘潭,各行省药商莫不辐辏湘潭,其“药都”地位一举奠立。可见,江西药商的迁入促进了湘潭药市的形成与发展,为包括槟榔在内的两广及东南亚药材的流通创造了市场条件。

其次,广州口岸的垄断。清乾隆二十二年(1757),粤海关(广州)成为唯一通商口岸后,出现“五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行”的盛况。而紧邻广东的湖南成为联结广州与中国内陆的中枢省,湘江成为主要贸易航道。由于湘江在湘潭附近环绕而成的天然河曲更利于帆船停泊,省府长沙则“湘水迅疾直流,遇风浪无停泊之所”,因此无论广州北上还是汉口南下,湘潭都是主要货运集散地而非长沙。容闳曾形容“湘潭亦中国内地商埠之巨者,凡外国运来货物,至广东上岸后,必先集湘潭,由湘潭再分运至内地。又非独进口货为然,中国丝茶之运往外国者,必先在湘潭装箱,然后再运广东放洋。以故湘潭及广州间,商务异常繁盛”。全汉昇也提到清代广东商人以湘潭为根据地来开展与北方各地的贸易。当时连接广州与湘潭的航道有两条:主道是走珠江流域的西江入广西漓江接灵渠至永州,入湘江出洞庭而连长江;次道是走珠江流域的北江后经陆路穿南岭至郴州,接耒水入湘江出洞庭而连长江。“舟楫至汉口,风水便利,恒数日可往返”,说明当时湘江航道运输效率之高,能有效保障鲜果槟榔等易腐商品的快速运输,为广东槟榔食俗传播创造了有利的交通条件。

再者,“金湘潭”的繁荣。清代湘潭经济的快速腾飞,兴于1757年广州成为唯一通商口岸,衰于1840年中英签订《南京条约》后开放上海、宁波等通商口岸。在近百年时间中,湘潭依托天然的航道优势和湘粤贸易的兴盛,很快形成众多全国闻名的地方产业:一是米市,“湘潭名为繁嚣,本起于漕”,可见漕粮贸易对湘潭经济的贡献。湖南各州县与洞庭湖区所产稻米均汇集湘潭后再销往全国各地,年交易额常达四五百万石,湘潭也与无锡、芜湖、九江并驱为“四大米市”之一;二是盐市,湘潭曾是湘江流域淮盐的转销中心,淮盐由汉口输入湖南后,经湘江流域入基层市集与乡村,其贸易以“米谷第一,盐利第二”著称;三是药市,民间素有“药不到湘潭不灵,药不到湘潭不齐”的说法,道光二十九年(1849)湘潭成为湖南最大药材集散市场,购销银两“岁可八百万”。因此,湘潭在当时“富饶为湖南第一,凡捐摊皆倍列县”,地方经济的腾飞促进了民间消费娱乐的兴盛,出现“十里楼台皆傍岸,碧波灯火彻通宵”的盛况,为奢侈果品槟榔的传播创造了消费条件。

(二)异俗传播的曲折

槟榔在湘潭的早期传播并非一帆风顺。清代嘉庆年间,外省商贸移民的大量迁入促进了湘潭经济的繁盛以及地方社会的变迁,同时也出现了大规模的族群冲突,尤其是本地人与江西人间的矛盾频发,土客冲突引发了当时清政府的官场争斗,在嘉庆帝亲自主导以及清政府的制度干涉下,湘潭的族群冲突才逐渐平息。在此之后,湘潭本地人与外省人之间的商业合作、土客通婚日益普遍,以外来食品为代表的槟榔行业开始在湘潭快速发展,形成了广东人、江西人、湘潭人共同经营、相互配合、各取所需的商业格局。

湘潭经济在乾隆年间得以快速发展后,当地聚集了大量来自江西、广东、浙江、江苏、福建及北五省(山西、山东、陕西、河南、甘肃)的商业移民,与本地商人合称“七帮”,其中江西帮势力最大,建有会馆13所,商业竞争也使得江西脚夫与本地箩工之间长期存在利益冲突。嘉庆二十四年(1819)五月,“江西优人演戏火神祠,操土音,土人哗笑之,江西人以为大辱……江西商复设剧诱观者,闭门举械杀数十人……县人大愤,结四厂断津渡,日夜寻斗,江西客民滥死者亦无数”。

湘潭土客械斗后来发展为以江西籍吴邦庆为首的湖南巡抚与湘潭籍周系英为首的京官间互告御状,嘉庆帝对该事件所发上谕多达11件,最终处理结果以土著失利而告终,周系英罢官回长沙。这场土客冲突给湘潭社会造成了较深刻的影响,湖南官府开始严禁集资聚众,并对湘潭所有行工和箩工实施腰牌准入制。另外,“福寿堂”等民间共同议事组织出现,功能是为各商帮议事协调,“颇能排难解纷,故禀官处理之案,日形其少”。该组织的出现意味着湘潭民间社会形成了一个能有效协调各地域和利益群体关系的权力中心,以及国家与民间社会之间的中间体。

土客族群矛盾的缓解加上湘潭商业的繁盛,为外来食品槟榔的销售创造了便利。嘉庆二十三年(1818)版的《湘潭县志》是最早对槟榔食俗进行介绍的官方文献,“湖湘间,宾客燕集,供鱼清羹,则众皆退,所谓鱼来酒止也。今则不然,士大夫燕客,米取精细,酒重酻娘,珍错交罗,竞为丰腆。一食费至数金,而婚丧为尤甚,至槟榔蔫叶,所抂酷嗜”。这段文字反映了湘潭最初仍沿用了“取扶留叶合槟榔食”的广东传统食法,多在士人阶层中盛行且耗资巨大,但由于鲜果槟榔“停数日便烂”,商家在远离原产地的湘潭大量销售并不现实。因此,槟榔商借鉴药用槟榔的储存方法对鲜果进行了改造,“皆先灰汁煮熟,仍火薰使干,始堪停久”,即将鲜果煮熟、熏干后,添加石灰水与饴糖熬制的卤料,制成初期的“石灰槟榔”,俗称“白壳子”,再用中药铡刀切口贩卖。直至今日,湘潭摊贩手切槟榔的工具仍为改良版的铡刀。

槟榔在湘潭最初的加工过程中,至少涉及了三个关键群体,一是供应槟榔原材料的广东商人,二是拥有药材加工技术的江西药商,三是依赖新的槟榔行业生存的本地小商贩,因此湘潭槟榔的行业结构也是由三者组成。首先为字号,经营者最早为广东人,称“广帮”,资金最多,将海南槟榔运至湘潭后开盘作价,大宗销售;其次为店铺,由江西人主营,称“西帮”,资金不及广帮,向字号进货,整批零拆;然后是胪陈店(俗称六成铺子),多为江西人经营,从店铺批货后开口自制,零售为主,有的经营进口批发;最后为摊贩,以本地人最多,称“本帮”,资金缺乏,从店铺进货后临街设摊或提篮叫卖。

至咸丰年间,作为外来食品的槟榔已从士人阶层普及到了民间社会,但花销仍十分巨大,如“盖潭人之于槟榔,虽孩童时用咀嚼。尝闻之人云,其壮盛时日需百钱,而一家终岁之费,常在二三十缗,不亦傎乎”。据光绪版《湘潭县志》记载,“咸丰时……槟榔为大家,日剖数十口,店行倍蓰焉。计城市街衢三重,长十五里,三乘之四十五里。里三百步,率五步一桌子卖之,合面相向,计每桌日得百钱之利,日当糜钱五六百万,如此岁费钱二百余万万。而百谷总集易俗场者才略相等,本末均衡,为费甚矣”,湘潭槟榔业在当时已达米市贸易规格,说明其民间消费已完全普及,王闿运也曾说“槟榔之费,拟埒稻粱”。

咸丰八年(1858),“五口开,汉口、九江建夷馆,县市遂衰”,湘潭经济在汉口、九江成为通商口岸后迅速衰落。光绪二十三年(1897),湖南开辟内河轮船航运,长沙河道不易泊船的问题解决,长沙成为湖南货运集散中心,“金湘潭”昔日盛况不再。湘潭经济的快速衰落导致“广帮”势衰,进而导致湘潭槟榔业的衰落。至光绪晚期,广帮经营的字号仅剩怡和祥一家,资金不过万,槟榔贸易“不敌前十之一”。广帮逐渐退出湘潭槟榔市场后,槟榔业转由西帮、本帮经营,此时槟榔年销量不上万担。湘潭槟榔业的衰落一方面源于地方经济下行时民众消费力下降,另一方面则是由于传统石灰槟榔卤碱性太重,咀嚼起来满口起泡,外地人吃不惯,只有本地人能吃。

民国初年,湘潭仅剩13家槟榔店铺,其中广帮2家、西帮7家、本帮4家,店铺逐渐取代字号。经济萧条和行业衰落,激发了西帮和本帮对槟榔技艺进行升级改进。1937年抗日战争爆发后,湘潭槟榔原料的来源受阻,槟榔商只能组织人力到靠近广东沦陷区接壤地带冒险采购。战争中做生意以快为好,槟榔批发由过去一五一十地数改为论斤卖,制作方法改为敞口、发糖、点卤、粘心,改良槟榔嚼起来不再碱口起泡,而是香甜可口,外地人和小孩均可食用。

1938年长沙大火,疏散来潭的人口激增,湘潭槟榔店铺迅速增至27家,其中西帮15家、本帮12家、广帮1家,胪陈店百余家,小商贩达五六百人,用箩筐蔑篓挑着走街串巷或深入农村集镇,年销量超万担,改良后的湘潭槟榔逐渐传入周边地市。例如,长沙人以前惯用“纸包宾啖(冰糖)”待客,湘潭槟榔传入后,长沙人在年关、婚庆时改用四方红绿小纸将槟榔与桂子、甘草等配料包成银锭状,也称为“纸包宾啖(槟榔)”,解放前后的长沙街头已到处是“改良槟榔”的广告。至此,作为外来食品的槟榔,虽然在民国时期的湘潭已形成了较成熟的本土技术、行业体系以及消费群体,但仍缺乏一个使其真正演化为“湘潭槟榔”的理由,即非原产地湘潭的民间社会对外来槟榔的文化认同。

(三)异俗演化的关键

目前在湘潭民间社会广泛流传的槟榔食俗起源传说主要有两个,均与清代湘潭的瘟疫有关。一是清军屠城说。清顺治六年(1649)清兵屠城九日后湘潭爆发大疫,安徽商人程某来潭,得老和尚口嚼槟榔避疫之法收尸净城,槟榔食俗便延续下来;二是县令治病说。清乾隆四十四年(1779)湘潭大疫,居民普患臌胀病,县令白璟以药用槟榔劝患者嚼之,臌胀消失,尔后嚼之者众,久而成习。两个传说既符合清代中医惯用槟榔治瘟的时代背景,也符合湘潭的地方瘟疫史,甚至传说中的关键人物在地方史中亦有明确出处,因此湘潭民众对槟榔自然会产生较广泛的民间认同基础,这也是槟榔在湘潭最终实现从“异俗”到“食俗”演化的关键。

第一种“清军屠城说”与亲历者的记叙不符。顺治六年,汪辉、黄克念、程奭等人全程见证了湘潭被清军屠城和城内大疫的历史。安徽休宁人汪辉在《湘上痴脱难杂录》记载,清军在湘潭屠城九日,城内亦发大疫,“湘中人烟甫集,瘟疫又行,一乡传染一乡,十人病倒九人。无药无医,甚至一门瘟绝,竟无人收拾……大黄、羌活、黄苓俱卖绝,乌梅二三分一两,雪梨二三两一个,葱姜药引二三分一剂,人参十五六换”。作为商人的汪辉尤其关注了城中药价的情况,但唯独未见槟榔。巧合的是,汪辉亦不幸染上瘟疫,并记录其逃离湘潭后的康复过程,“甫登舟而疾已染身矣,过湘乡虽发狂,幸心神还把捉得定。惟令舟人将小渔舱打满水,置身于内略得清凉,乃入仓安睡……将白水煮豆腐食之,病已减半,至侧水而病愈七八分。原拟赴邵阳,因止永丰调治。除食粥外,惟将水煮豆腐为药,竟得性命回湘”。文中明确记载了汪辉用水煮豆腐抗瘟的食法,如果槟榔治瘟真实有效,其作为亲历者不可能未关注。

另外,清军屠城说中的关键人物,徽州盐商黄克念(字希倩)与程奭(字青来)也从未提及槟榔治瘟一事。两人于顺治六年到达湘潭后发现“白骨积如坵山,朱门尽皆瓦砾”,于是“次日爰谋之西禅寺、关圣殿诸僧,沿途寻拾,盛以竹篓,置地葬埋”。两人在顺治七年合撰《白骨冢碑记》,讲述了建冢的前因后果:“己丑之岁,湘潭白骨遍野,有数僧发慈悲心,负畚荷锸,早出晚归,将聚而焚之,予(黄、程)两人来游于此,目击心伤,喟然叹曰:‘火焚何若土埋。’……爰卜之斯地,用竹篓盛载,分冢埋葬,约而计之,三百零一冢,不啻数万骸云。”从清军屠城至两人在僧人协助下埋骨净城,历时约大半年,如僧人传授槟榔治瘟一事属实,两人不可能只字不提。因此,根据汪辉、黄克念、程奭等亲历者的记叙,清军屠城后的槟榔治瘟传说还有待商榷。

然而,考诸史料也无法寻找到与“县令医病”有关的记载。民间传说,白璟为广东人,谙医术、明药性,赴任时将带来的药用槟榔分给患者嚼之以除疫。白璟确有其人,字希宋,号璞斋,奉天(今沈阳)镶白旗人,举人,为清乾隆四十一年(1776)、四十五年(1780)、四十七年(1782)的三任湘潭知县。且据嘉庆版《湘潭县志》卷四十《灾祥》记载,乾隆四十四年湘潭确发大疫,恰巧发生在白璟任内。不过,民间传说与白璟真实籍贯不符,疫后的白璟作于乾隆四十五年的《燕喜亭碑记》和主修于乾隆四十六年的《湘潭县志》,均未提及他本人治瘟一事。灾后一年,狄如焕所作的《白公渡泛舟记》、刘元熙所作的《白公渡碑记》,以及后世所修的光绪版《湘潭县志》卷五《官师·白璟传》,对其人其事作过详细介绍,也不曾提及槟榔治瘟一事。因此,即使白璟本人不愿对外宣扬其功劳,但后世官修和民撰的文本均未记录知县的“功绩”,实在不合常理。

虽然“槟榔除疫”只是传说,但民国时期的湘潭槟榔包装上已出现“固齿排诸秽,防身免疫灾”等广告语,一定程度反映了该时期的槟榔作为“治瘟药物”的形象已得到湘潭民众较广泛的认同。事实上,在槟榔传入当地之前,湘潭虽已具备可供“异俗”传播的三个重要条件,但当地民众对外来食品槟榔仍缺乏广泛的民间认知基础。因此,湘潭槟榔治瘟传说的建构,与其说是促成其食俗传播的前因,不如说是多个历史条件共同作用后的必然结果,这也较好地解释了为何清代湖南仅湘潭独兴槟榔的食俗现象。至此,槟榔起源传说的真假与否已不重要,无论是作为前因还是后果,均折射出外来的槟榔在湘潭已具备了从“异俗”演化为“食俗”的广泛民间基础。

(四)本土的槟榔食俗

据容媛考证,广州的槟榔之风在清代逐渐成为一种遗俗,但从广州传入湘潭的槟榔之风却逐渐融入湘潭民众的日常生活中,演化为地方性的传统食俗。这表现在如下三个方面:一是社交娱乐的必需品。湘潭人必以槟榔待客,民谚曰“槟榔越嚼越出劲,这口出来那口进,交朋结友打栾台(和事),辟瘟开胃解油腥”。人们在街头相遇亲朋,必互邀至槟榔摊前,各敬一口;或随身携带一袋,亲朋见面互敬槟榔;客人进门落座,主人必以槟榔相敬。民谚曰“养妻活崽,柴米油盐;接人待客,槟榔为先”。人们常将槟榔数十至百口,用纸包好后贴上红笺,作为相互馈赠的礼物。民间娱乐亦常见槟榔,如清代《潭州竹枝词》就有“风流妙剧话情长,艳姿娇容雅擅扬,一串珠喉歌宛转,有人台下掷槟榔”的记载。

二是节庆活动的必需品。湘潭有拜闹年的习惯,左邻右舍常三五成群,挨家进门送“恭喜”,打个拱手就走。对这些客人不须特别招待,但一定要敬槟榔一口,叫做“拿财”或“采宝”,因槟榔形似银锭,喻作财宝,祝客人财宝归身,又云“拜年客人到我家,一口槟榔三碗茶”。湘潭春节有一种“赞土地”的人,自称“阳春”,用竹片在小锣上打拍节,口唱长篇押韵的赞词挨家挨户讨钱,一直赞到被赞者掏钱为止。被赞者给其一口槟榔,他也会很欢喜地答谢说:“多谢了,又受承,老板(类似尊称)是个财帛星,府上堆金又积玉,拿锭元宝赏阳春,阳春道谢少陪你,三星高照贵府门。”

三是重要仪式的必需品。湘潭民间结婚闹新房,新娘对来客必敬槟榔两口,一口用红纸包裹,内放桂子五粒;一口用绿纸包,放桂子两粒,俗称“贵子槟榔”,取五男二女,七子团圆之意。闹新房还有抬槟榔的节目,新郎新娘用筷子或纸煝同时夹起一口槟榔抬起敬客,客人即赞“槟榔翘起像条船,今晚花开月也圆,郎撑篙来妹掌舵,百年和合好姻缘”。民间请春客、做寿、办搬家酒、做圆垛酒(新房落成)、办白喜事、小孩做三朝或周岁等仪式,客人进门和离席都要敬槟榔。办酒席借用别家碗筷桌凳,也要用纸包些槟榔一道送去,以表谢意。

自晚清后从西方输入的卫生学等科学知识,对中国传统的瘟疫说产生了较大冲击,既更新了中国民众的身体观和疾病观,也推动了槟榔从药品、食品到瘾品的转变。成瘾最初作为疾病的概念,是伴随西方工业革命的发展而形成的,中国近现代也沿用了西方的“成瘾”解释,即积久成癖的嗜好,如烟瘾、酒瘾、槟榔瘾等。尤其是19世纪西方鸦片的大量输入,使得国人对“成瘾”形成了较广泛的认识,如林则徐认为戒鸦片“欲去其瘾,先去其枪”。然而,以西方资本主义和工业革命为基础建立的成瘾经验,可能并不太适合用来直接解释中国近代社会以农业生产为基础的身体生成脉络。例如,槟榔作为一种已在中国传播两千余年的“外来食品”,其广泛传播在现代社会中常被重构为是一种“成瘾现象”,但现有的成瘾概念又多是关注其“滥用”引发的健康问题,强调槟榔成瘾的生理机制和心理机制,而容易忽略槟榔作为一种长期在中国传播的食俗可能蕴含的文化逻辑、历史记忆与社会环境。

(一)槟榔的行业属性

槟榔曾在中国不同历史时期的特定行业或族群中颇为流行。岭南地区的疍民便曾普嗜槟榔,强调“食槟榔以除污秽,故黑齿”。在其婚嫁习俗中的定婚、聘婚、看日、完聘、回礼等程序中均需槟榔作礼,如《珠江棹歌词》中“两两鸳鸯同水宿,聘钱几口是槟榔”。疍民的生计虽以捕鱼为主业,但早在宋代,海南疍民便已参与到兴旺的槟榔贸易中,如赵汝适在《诸蕃志》中提到“琼山、澄迈、临高、文昌、乐会皆有市舶。于舶舟之中分三等,上等为舶,中等为包头,下等名疍舶……本州官吏兵卒仰此以赡”。疍民也有槟榔待客的传统,如清人黄钊在《六篷船四十四韵》中云“髻簪鱼卵绿,唇嚼蛎灰红”,钱澄之在《南海竹枝词》中云“客到有茶通不啜,一盘蒌叶裹槟榔”。

湘江流域的渔民、船夫亦普嗜槟榔。解放前湘潭的渔民、船民、挑夫和流动人口没有条件饮用自来水,只能就地取材食用河水,因此他们在烧开水后都有嚼食湘潭石灰槟榔的习惯,因为渔民认为石灰、槟榔均有消杀血吸虫的功效。缺钱少药的渔民和底层民众极善于用简单的“土药方”进行自我治疗,湘潭渔民常用槟榔、仓榔子、勾藤来煎汤,治疗常见的头痛、伤风、风湿等疾病。船夫、脚夫则用自制的冻疮膏来抵御寒冷,配方中有木香、槟榔、硫磺、吴萸、姜黄等常见药材,辅以麻油涂抹即可。另外,渔民食用槟榔也有禁忌,由于切口后的槟榔形似小船,因此渔船上的槟榔、碗、碟、匙羹、杯等都须口朝上而忌口朝下,行船前若发现犯忌则视为翻船之兆,只能停船后等次日再开。

解放前的惠州,由于船上生活常遭雨淋,加上船民在夜间捕鱼天籁地静,精神无以寄托,因此常以酒、烟、槟榔来暖身和提神,有“槟榔解闷烟解愁”之谣。近年来,“槟榔提神”的说法在司机尤其是长途司机、出租车司机中颇为盛行,他们为缓解开车疲劳,在车上常备香烟、槟榔和功能饮料。很多长途司机都有抽烟的习惯,但中途的加油站由于环境特殊不准抽烟,因此司机在加油时一般会以嚼槟榔替代。嚼槟榔的行业习惯最初应是由湖南籍司机传播至全国各地的,如笔者在广州遇到的大多数湖南籍出租车司机都有嚼槟榔的习惯,一些夜班司机甚至每晚要嚼掉三至四包槟榔。

(二)槟榔的宗教属性

槟榔作为一种多元的宗教食品,在中国的道教、佛教以及万物有灵信仰中较常见。在道教谱系中,瘴气和瘟疫常被视为鬼神作怪或阴阳失调所致,而常用来治疗瘴疫的槟榔便被赋予了一定的宗教色彩。如前文提到的葛洪、陶弘景、孙思邈等人,既是历史上著名的医药学家,也是道教炼丹家,他们药单中便常用槟榔。宋代朱熹的《次秀野杂诗韵·槟榔》中“蠲疾收殊效,修真录异功”和黄庭坚的《几道复觅槟榔》中“蛮烟雨里红千树,逐水排痰肘后方”(形容道教葛洪的仙丹)等诗文,均反映了槟榔在道教中的重要地位。在广东,人们过去“拜祀鬼神,如七夕拜七姐,必以槟榔七口祀之;盂兰节相饷以槟榔;平时请巫祀鬼,也必须以槟榔果酒奉之”。又如清人屈大均《广东新语》载,“十四祭先祠厉为盂兰会,相饷龙眼、槟榔,曰结圆”。

佛教虽戒五辛,但不戒槟榔,槟榔在佛典中常以药品、祭品、贡品的形式出现,僧人可用其除口气和治病。南朝陈宣帝时期,吏部尚书毛喜与智顗大师的书信中提到“今奉寄笺香二片,熏陆香二斤,槟榔三百子,不能得多,示表心,勿责也”。唐代的玄奘大师在印度摩揭陀国那烂陀寺时,每日所受供养中也包括“槟榔子20颗”。还有北宋谢逸在《送惠洪上人》诗文中提到惠洪大师将“六月赤脚登大庾,黄茆瘴里餐槟榔”,可见中国古代的僧人便常食槟榔。另外,据公元836年一则关于唐代敦煌寺院供养物的文献记载:比丘法昭为亡过和尚,请为念诵的施物有“榆树三根,槟榔五颗”;女弟子无名为慈母舍化,请为念诵的施物有“芹子一斤,槟榔一颗”。这说明当时槟榔在西北佛教中亦是常见的祭品。在云南,傣族南传佛教寺庙常栽种的“五树六花”中也有槟榔树。

湘潭“老和尚教众人嚼槟榔以避瘟”的民间传说,间接反映了当地宗教与槟榔的联系。直至今日,湘潭民间信仰中也常见槟榔的身影。各地佛寺、道馆和宗教人士,只对烟、酒明令禁止而不禁槟榔,很多神职人员有长期嚼槟榔的习惯。笔者曾多次在湘潭民间信仰的占卜、祭祀仪式中看到师公边嚼槟榔边做法事的场景,其解释是嚼槟榔能让他们更快地进入无我的状态,以达到与鬼神沟通的目的。这种解释类似于本尼迪克特(Ruth Benedict)将追求迷幻的Kwakiutl人归入酒神型文化,世界各地民间信仰也多有借助烈酒、烟草、槟榔甚至毒品等来达到致幻或癫狂目的的宗教案例。另外,在湘潭佛寺中,以药签治病的民俗疗法也很常见,槟榔便是签方中最常见的药材之一。总之,槟榔之所以能成为较流行的宗教食品,除了它是一种天然的药物和植物外,也与其能给人们带来“如醺如醉”的身体体验分不开。

(三)槟榔的情爱属性

槟榔成熟的果实色泽赤红,寓意热情红火;槟榔树枝繁果盛,象征多子多福,因此槟榔在民间男女情爱、婚嫁各环节中常作为情果、礼果出现,成为一种首选的定情物和婚庆物,在民间婚俗中具有十分重要的地位。在广东,“蒌与槟榔,有夫妻相须之象,故粤人以为聘果。寻常相赠,亦以代芍药。予诗:‘欢作槟门花,侬作扶留叶。欲得两成甘,花叶长相接。’又云:‘赠子槟榔花,杂以相思叶。二物合成甘,有如郎与妾’”。

槟榔还有明确的性隐喻。苏东坡曾用“暗麝着人簪茉莉,红潮登颊醉槟榔”来表达这种含蓄。在《红楼梦》第六十四回,便有描述贾琏和尤二姐以槟榔调情的文字,“贾琏道:槟榔荷包也忘记了带了来,妹妹有槟榔,赏我一口吃。二姐道:槟榔倒有,就只是我的槟榔从来不给人吃”。清代苏州的歌女和花船,姑娘们随身应带物品中便有粉盒和槟榔盒,槟榔盒里装着些槟榔、豆蔻等物,客人在饭后可以随便取食。清人张对墀的《潮州竹枝词》云“疍船无数大江中,疍妇如花倩倚风。多嚼槟榔当户立,一笑一迎玉齿红”,描绘了潮州韩江六篷船上的疍家妇女惯用槟榔来红齿、红唇的审美理念,这种槟榔时尚在西双版纳的傣族妇女中也很流行。

即便是当代的台湾社会,“槟榔西施”也常因打扮显眼而备受关注,槟榔因此被贴上了情色的标签。湘潭也有与槟榔有关的民间荤歌,如“情姐住在大路边,一卖槟榔二卖烟。哪位哥哥进屋坐,槟榔纸烟不要钱,只要哥哥共枕眠”等。事实上,槟榔的情欲属性是中国文化中“天人合一”理念的体现,中国农耕文明强调人是自然的产物,男欢女爱常寓情于山水、树木、花果等,如《诗经》中吟诵的桑林、柴薪、巫山、云雨等词,便常与人们婚姻生活息息相关。而枝繁叶茂的槟榔,在古代社会中自然成了男女传情的媒介,反映农耕文明中人们生活源于自然、与天地和谐共处的理念。

(四)槟榔的阶层属性

人类学家薇拉·鲁宾(Vera Rubin)曾发现大麻在农民、渔民、工匠及粗劳力等社会底层被频繁使用,并称之为“大麻情结”(Marijuana complex)。槟榔也有类似属性,清代中后期,槟榔曾作为组织暗语或象征符号在底层民众和民间会党中广泛流行。道光年间,五口通商后,上海取代广州成为新的贸易中心,湘粤传统航道发生变更,迅速波及湘潭、郴州、永州等城市,以商道为生的底层人民大量失业,湘潭民谚“饥寒交迫莫奈何,长兴桥上打飞脚”,便反映了当时成千上万脚夫因无人雇佣,为驱寒“打飞脚”的情景。这些生活难以为继的底层人口,以行业或地域为纽带,逐渐形成了对抗清政府的民间组织。如道光二十一年(1841),湖南宜章县人(今郴州)王萧氏纠集湘粤两省乞丐140人组建“沙包会”,该会规定遇事需商量时,便包封槟榔5个,封面上书写首领姓名,作为传人赴约之暗号,称为“码子”。

嘉庆至道光年间,天地会已有较完善的结盟仪式、组织机构和一系列的隐语暗号,槟榔在其体系中便很常见。如天地会结盟时,仪式台面上需有三牲、酒礼、槟榔、茶、烟和七星灯等。每个“洪花亭”必有洪斗一个,洪斗诸物中需有槟榔、槟榔叶等。在天地会的隐语中,内有杂话七十二样叫法,“主公”谓之槟榔,洪家暗语中的“太子”亦谓之槟榔。主公、太子在天地会的组织结构中应属较重要的角色,但用槟榔指代的依据已无从考证。另外,天地会内部亦流传着多版的《槟榔诗》,如“海南(或他省)原是我祖宗,五湖四海尽皆通。相逢不识亲兄弟,朋友相交尽姓洪”,还有“谁人失(识)得我本色,青白入门便是洪”等,这些《槟榔诗》既通俗易懂又颇具感染力,往往能轻易挑动底层民众的情绪。

总之,清代中晚期的槟榔之所以受到底层民众的青睐,一方面是以天地会为代表的民间会党组织多分布在两广、两湖、云贵及南洋等地,这些地区多是槟榔的原产地以及南方传统食区,具有较广泛的民间基础;另一方面则是底层民众将作为药材的槟榔期待为“治愈”晚清社会失序的象征符号,正如天地会结盟仪式中必备的算盘、厘戥、秤尺等物,亦是象征当时民众追求社会公平的普遍期望。

基于槟榔在中国历史上的数次演化过程,我们可以发现,槟榔既是一种串联中心与边缘的重要载体,也是一种反映药食同源的传统理念,还是一种见证地方社会变迁的异域商品,更是一种体现中西方社会差异的文化符号。

首先,唐宋时期岭南的边缘社会变迁。中国槟榔食俗的早期传播,反映了历代中央王朝在不断加速开发岭南的进程中,象征族群歧视和地域歧视的瘴气不断消散,而代表华夏边缘的岭南药食文化不断逆向传播的动态过程。随着广州在全国经济地位的快速提升以及从“边缘”到“中心”的地缘转换,槟榔更是借助其快速发展的商贸网络传播至了全国各地。

其次,清民时期湘潭的地方社会变迁。槟榔异俗在湘潭的“在地化”演变,反映了伴随国家大一统进程的实现,瘟疫逐渐取代瘴气的疾疫发展史。清民时期,在国家主导和世界体系影响下的湘粤商贸兴起,槟榔在湘潭迅速形成本土化的商业体系、加工技艺与消费人群,但作为外来食品仍缺乏民间社会的文化认同,瘟疫论的建构是槟榔在湘潭从“异俗”成功演化为“食俗”的关键。

最后,清晚期后中国的整体社会变迁。槟榔在中国作为“瘾品”的流行,本质是人们对西方工业体系和消费体系所形成的普遍依赖,如烟、酒、咖啡乃至麦当劳快餐的全球流行,都具有典型的资本主义经济运营特征。然而,麦当劳在东亚的“本土化”运作也说明西方体系的推广不能单纯地脱离“地方性”文化。因此,本文从行业、宗教、情爱、阶层等属性,对中国槟榔“成瘾”背后可能蕴含的文化逻辑、历史记忆以及族群想象作了进一步阐释。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《民俗研究》2021年第1期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛