摘 要:田野即日常生活世界,既是人类总体行为发生的空间,也是人类知识的本原。下田野,即学者走进民众日常生活,以具体的人和事为研究对象,发现其背后的“人情世故”的过程。中国礼俗传统是田野考察的核心,应特别注意三个方面:一、关注地方社会围绕中国文化核心价值而衍生的礼俗话语及价值理念,发掘中国文化的民间表达形式与传承机制,归纳中国社会的礼俗互动传统样态。二、以中国社会历史脉络特别是其近现代变迁为基础,关注礼俗传统在乡土社会中的传承形态与调适机制,理解个体在社会情境中的文化创造。三、在国家进程、精英作为与民众生活的互动实践中建立分析框架,理解中华文明内部自我制衡、调适的文化政治智慧,探索礼俗传统在当代中国的传承创新转化机制。

关键词:礼俗传统;田野考察;文化阐释;日常生活;中国原理

近年来学界劲吹“田野风”,行走田野成为时尚。田野考察并不专属哪一学科,讲究的是深入民间,以参与式观察获得实证材料,当下能有红火气象,诚然可喜。田野考察在我国有着悠久传统,早在西周时期就已有“问俗知政”的制度,当时专设负责采风的官员即“行人”,要定期到各地民间搜集歌谣,供当政者了解风俗民情,考察政治得失。据说《诗经》中《国风》和《小雅》的部分诗篇,其由来便与此有关。“礼失求诸野”这句话是否真为孔子所说,尚存争议,但它为“田野”赋予的那种沉甸甸的神圣感,至今仍能感受到。

不过,“田野”究竟意味着什么呢?这是一直萦绕我心的问题。

一

所谓“田野”,即民众日常生活世界,既是人类总体行为发生的空间,也是人类知识的本原。套用柯林伍德的话来说,就是生活是“自我—授权的”。如果仅依据书面材料分析人性乃至人类,就既高估了人类的理性能力,也低估了日常生活世界的复杂程度。一言以蔽之,从田野维度出发的考察与研究是必须的。

日常生活是琐碎多变、模糊难辨的,它当然也会受到国家制度的巨大影响,虽然后者并不见得总是直接发挥作用。人人都在日常生活中,视听言行皆为日常,但在传统学术中却往往被选择性地赋予不同价值,致使绝大多数人的“日常”遭到忽视甚或漠视。田野研究作为方法,首要之义,就是要警觉与反思人之常情在学术研究中的缺失。

在现代西方文化转向中,日常生活被提升到空前高度予以关注。胡塞尔强调的对“生活世界”的回归,海德格尔的“日常”“共在”观念,维特根斯坦的“生活形式”分析,福柯关于“规训”的微观性权力的分析等,都是产生了巨大影响的思想。晚近的布迪厄则以人的“习性”为关键性概念,通过对其历史养成与现实运用的观察,试图理解日常生活实践。在布迪厄看来,“习性”研究的特别意义,在于它代表了一种相对稳定的社会行为规范,在日常生活与社会运行之间提供了一条便捷的阐释路径。

古今中外,许多著名思想家都惊叹于日常生活力量的不可低估,并做了精彩表达。例如黄遵宪说:

风俗之端,始于至微,搏之而无物,察之而无形,听之而无声,然一二人倡之,千百人和之,人与人相接,人与人相续,又踵而行之。及其既成,虽其极陋甚弊者,举国之人,习以为然,上智所不能察,大力所不能挽,严刑峻法所不能变。夫事有是有非,有美有恶,旁观者或一览而知之,而彼国称之为礼,沿之为俗,乃至举国之人,辗转沈锢于其中,而莫能少越,则习之囿人也大矣!

詹姆斯·C.斯科特也说:

正如成千上万的珊瑚虫杂乱无章地形成的珊瑚礁一样,成千上万的以个体形式出现的不服从与逃避行为构建了其自身的政治或经济屏障……当国家的航船搁浅在这些礁石上时,人们的注意力被典型地吸引到船只失事本身,而不会看到正是这些细微活动的大量聚集才是造成失事的原因。

显然,在黄遵宪看来,民众“习俗”是自行其是的,因此以“习之囿人也大”推导其变法维新思想的合法性,而斯科特则关注“细微活动的大量聚集”对于国家权力的侵蚀,认为应从日常生活政治理解社会变迁。二人的共同之处,则是都将日常生活与国家命运相提并论。类似思想,其实早在两千多年前的《史记》中即有表达:

鲁公伯禽之初受封之鲁,三年而后报政周公。周公曰:“何迟也?”伯禽曰:“变其俗,革其礼,丧三年然后除之,故迟。”太公亦封于齐,五月而报政周公。周公曰:“何疾也?”曰:“吾简其君臣礼,从其俗为也。”及后闻伯禽报政迟,乃叹曰:“呜呼,鲁后世其北面事齐矣!夫政不简不易,民不有近;平易近民,民必归之。”

在这则案例中,君王对于民众日常生活的态度(或者说“民俗政策”),对于王朝命运的影响是如此巨大而直接,难怪被后世视为治国之鉴。其中反复述及的“礼”“俗”话语,既是对当时中国社会形态的化约表述,又表征着颇富弹性的中国传统政治模式。源远流长的中国传统政治,绝非近代以来西方学者所谓“东方专制主义”一语所能盖棺论定。

二

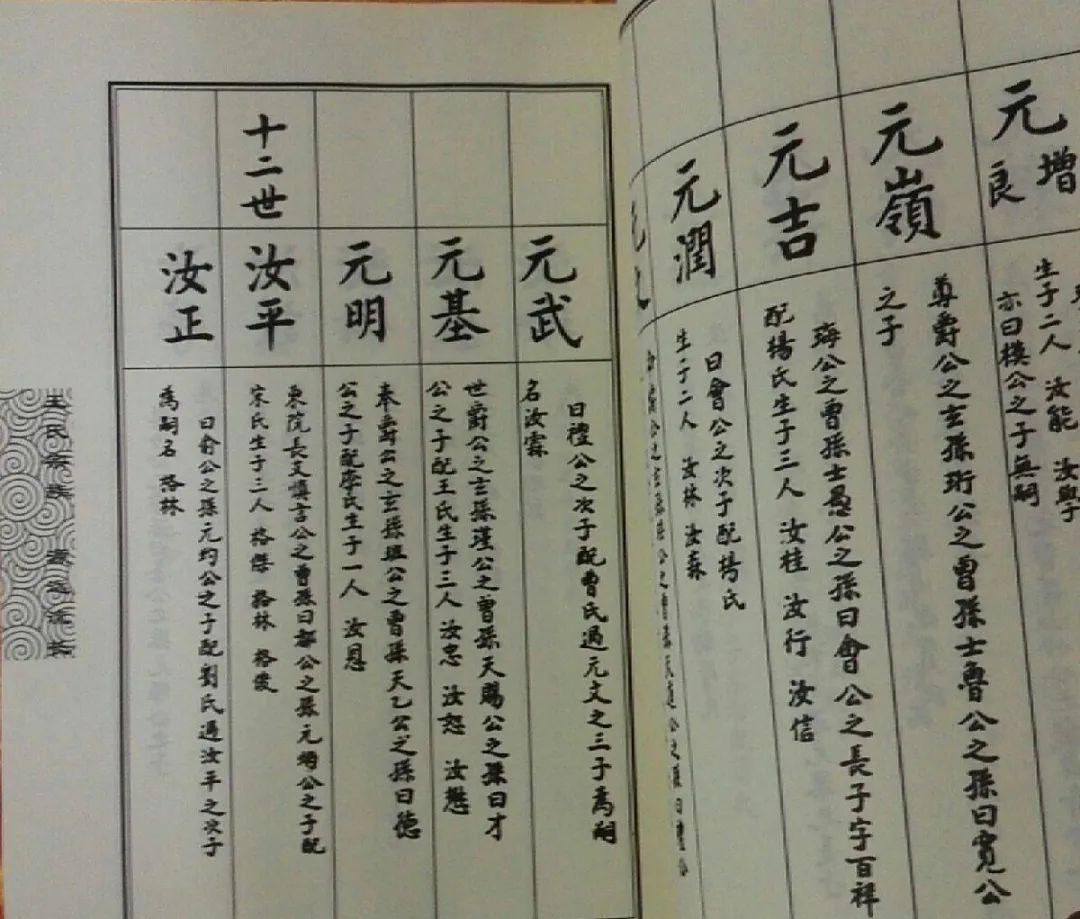

在鲁中山区洼子村,村民至今有讲礼论俗的传统。村里老人也知道,他们的生活本身是“民俗”,却在分家、葬礼等一些重要场合,依然拿“礼”或“老礼”说事。面对业已发生或潜在的世俗纠纷,“礼”(而非“理”)是管用的。再看几乎遍布全国各地的庙会节庆、冠婚丧祭、编志修谱、游艺传统等活动,在看似不同的文化表达中,都体现出“礼治社会”的共同特征,比如民间祭祀中“天地君亲师”牌位的摆设,乡村游神时“普天同庆”“天下太平”等旗号的彰显,庙碑家谱中“礼曰”“诗云”的征引,民间口头传统中“圣人言”“老人言”“老礼”“老话”的强调,等等,都在借用国家权威(礼)而建立地方秩序,却在持续的仪式活动实践中,经由形式模仿而逐渐嵌套于国家政治格局,形成了各地同中有异的“家国一体化”传统。我们意识到,民间之“礼”固然是含混的,但这正是民众参与国家礼制建构所留下的文化印迹,并已成为中国传统文化完整谱系中不可或缺的部分。

笔者还注意到,为各地民众所运用的许多“礼”“俗”话语,既与国家历史进程中的精英教化实践有关,也因应乡村日常生活本身的复杂性而不断调适。在乡村社会中,乡绅之家也会出现家庭内部的分化或分工的问题。兄长可能是讲究礼仪、在乡里素有声望的人士,瞧不上“时俗”,弟弟却喜好参与地方信仰仪式、节庆游艺之类的热闹活动。当国家致力于“礼仪下行”之时,对这类家族造成的就可能是分裂,最终在地方社会中形成既有分治又有整合的状态。每逢灾乱年头,民众挣扎于生存底线,也会使地方社会中“礼”与“俗” 的裂缝加大,国家行政难以贯彻基层。这就是每逢大的社会灾乱过后,历代王朝总要“整顿风俗” 的根本原因,而以此为表征的“礼俗互动”政治实践,也就成为中华文明自我建构、整合和传承的有机部分。即便在朝代更易之际,中国传统社会也总能迅速恢复正常运转状态,其奥秘就在于礼俗互动政治传统的深入人心。在国家政治层面,倡导“为政必先究风俗”“居官以正风俗为先”等民俗政治原则,注重因俗制礼与以礼化俗相结合的社会实践。落实在社会治理层面,国家讲究礼制而不至脱离俗情,民众则以贴近国家正统为正途。因为“礼俗互动”所体现出来的文化政治智慧,是冀望通过礼仪教化达至礼俗融合的社会理想状态,以最小代价消除社会隐患。

于是,我们在田野考察中发现,村民的讲礼论俗,与国家制度或精英典籍中的礼俗话语并不一致,亦不见得是要谋求上层社会的支持,而重在以王朝或国家的名义自立权威,进而强调传统伦理、动员公益事务或化解民间纠纷等。但更重要的是,这种民间之“礼”虽与国家礼制有异,却又惯常以贴近国家礼仪正统自命,并自觉调适于国家一统进程中。村民为什么要将自身“民俗”的一部分界定为“礼”?他们在援引“礼”的话语时,如何确信就是(或符合)国家之“礼”?面对这类问题,就到了田野考察一展身手的时候了。

田野考察的一大优势,是可以直接碰触已在地方社会中存在久远、至今仍在发挥作用的一些知识和思想,无论它们是以怎样的形式存在(比如村志、族谱、庙碑、俗语、节庆、礼仪等),还可以持续观察它们为民众继续使用的过程与样态。这些知识和思想并不见得就完全属于地方民众,而是在长期复杂的社会流动中所形成的民间积存,因而与一般意义上的“中国原理”相联系。长期行走田野的学者,都曾有类似经历:有时候偶然听到一两句俗语,突然间就对国家一统进程中所伴生的某种地方民众心态心领神会。正如哈布瓦赫所言,“言语的习俗构成了集体记忆最基本同时又是最稳定的框架”,而为民众所频繁使用的俗语,就可以成为理解地方社会生活的一种捷径。总的说来,重要历史事件和影响较大的社会观念,总会在民众俗语中有所表达,例如在我国许多地区流行的“先有庙,后有村”“无庙不成村”等俗语中,就隐含着民众借神圣立村、纳入国家系统的普遍心态。也就是说,当人们聚居某地,并非意味着村落的自然生成,惟有借助兴修庙宇,建立起以神鬼所象征的天地时空秩序与终极价值系统,才可能被周边乡土社会公认是独立完整的生活共同体。而更重要的是,村民欲借此与国家政治系统建立联系,使自己成为有明确归属的“化内之民”。此外,一些流行更广泛的俗语,如“不经一事,不长一 智”“谋事在人,成事在天”等等,则代表了中华民族更普遍的文化心性。“不经一事,不长一智”的说法,是强调人类个体的“成人”过程离不开社会历练,而“谋事在人,成事在天”一语则在激发一种积极有为精神的同时,并不否认社会条件的制约性。

何谓“下田野”?下田野,是学者直接走进民众日常生活,以具体的人和事为研究对象,发现其背后的“人情世故”的过程。古往今来,无论是古代知识精英的“采风问俗”活动,还是现代史上知识分子发去的“向民间去”的社会运动,都具有某种“下田野”的色彩。遗憾的是,这些活动多是在扮演某种政治工具的角色,经常忽视民众的自我表达,因而难以对民众日常生活有充分认知。我以为,田野考察在本质上是一种特定的人际交往方式和文化互动实践。民众口述所表达的知识(田野资料),与口述本身所代表的交流行为(田野关系),其实都是具有学术意义的素材。比如同一位村民讲同一件事,不仅在不同时期会有不同表述,在面对不同听众时的表述也会有所不同。因为不同的社会交流语境,影响着每一个人的知识表达。

田野考察既以民众日常生活为研究对象,首先就要关注“野”,即探究以人与自然的互动为基础而形成的人地关系,类似某种“非社会”的状态。人总是宿命般地存在于自然环境之中,自然环境是人与社会的共同起点。自然环境凭借其物质构成,不仅为人们提供生计资源,还是人类情感、意志及广泛意义上的价值行为的投射对象,并以意象的方式参与人类心智结构的发育。自然环境通过人的生计劳动,转化为合乎人需要的物,而富有人文气息的“田野”亦由此生成,这也是更具广泛意义上的“文化”的发生过程。譬如,那些以凤凰、凤翅、龙头、卧龙、回龙等命名的地理地貌或人工建筑,便是各地人们通过附会宏大历史或赋予吉祥寓意,所营造出来的族群认同符号。人与自然环境之间的交互作用看似微不足道,却坚韧地影响着整体社会系统的运行与变迁。因此,马克思曾将“市民社会”界定为“物质的生活关系的总和”,并认为它是“全部历史的真正发源地和舞台”。

按照C.赖特·米尔斯的说法,社会科学应“探讨个人生活历程、历史和它们在社会结构中交织的问题”,这就需要研究者首先要贴近日常生活,体察民众感受,并以田野的眼光理解个人所处的社会结构与历史传统。虽然,生活总如流水般不断流逝,但承载流水的河床还在,田野考察便有章可循。

三

田野考察的学术共识,应该是从地方生活细节入手,在民间与国家的相互建构中理解中国政治传统。如果说“地方性知识”是人类文化的起点与载体,那么我们常说的“文化传统”无非是稳定化了的文化,而“传统文化”则是做大做强了的“文化传统”。文化的意义在于为生活提供价值,但对于文化的价值判断,却长期来自由极少数人组成的政治系统、学术系统,而非占据人类绝大多数的芸芸众生的生活系统,诚为咄咄怪事。久而久之,人们甚至会淡忘“生活是文化之根”的常识,以至于需要一种“眼光向下”的学问,长期在田野 中观察民众生活系统,做相关的价值辨别及清理工作,提醒整个社会不要忽略或淡忘来自民众生活系统的文化判断。

中华民族是众多族群的集合,中华传统文化是在对多元地方文化的融汇、提炼中形成的,而与礼俗相关的话语形式与社会实践,涉及中华民族自古及今持续的思想构成与社会运作,因之成为理解这一过程的重要路径。历经波澜起伏的近现代社会变迁,礼俗传统的精髓仍在当今社会生活中潜在传承。近年来,已有不少学者以田野考察为基础,对国家之“礼”与民间之“俗”之间复杂的互动关系进行研究,显示出“在田野中理解中国”的广阔前景。

长期在中国大陆田野考察的科大卫,将地方宗教、祖先祭祀、社区节诞、民众文字传统、庙宇建筑等视作“有意义的礼仪标签”,试图以此“重建地方社会整合到中华帝国的过程”。他在新近研究中,提出“国家对地方社会的影响,不一定是控制,也可以是地方社会很主动、很巧妙地把国家制度引入来处理地方上的问题。所谓地方整合到国家,就是一种认同的过程”,因为“我们在田野考察的基础上注意到,这种认同跟地方社会与国家机构打交道的形式很有关系”。在他看来,国家政治建构与地方社会发展之间的互动过程,即是“形成中国的历史”,而在这一互动过程中形成的“礼仪标签”,就是“理解中国”的关键。无独有偶,在历代王朝“礼下庶人”的教化过程中,刘志伟、孙歌却看到了“礼俗互动”的基层政治实践,“读书人在民间推行士人之‘礼’的过程,常常是通过把原来民间社会秩序中的‘俗’纳入‘礼’的体系之中来实现的……礼教在民间的渗透推广,并不是一个自上而下的过程,而是读书人和士大夫阶层自觉地把民间的社会秩序之‘俗’纳入礼的规范中来的过程”。或许正鉴于此,郑振满将历史人类学的研究范式,归结为“注重民间文献,注重田野调查,力求回到历史现场,从民俗研究历史”,笔者相信这一理念也适用于更多的学科。

如此,以田野的眼光看文献,以历史的眼光看民俗,就在“礼”“俗”之间看到了“俗化之礼”“礼化之俗”等所谓“礼俗相交”的社会状态。其实,南宋思想家吕祖谦本来就说得很是清楚:“礼俗不可分为两事……盖制而用之谓之礼,习而安之谓之俗。”历代县志中常见的“俗成民化”之说,是地方官普遍设定的社会治理目标,“俗成”即社会风气明显好转,“民化”则指民众经由教化达至“礼仪自觉”,彻底成为“化内之民”。

再看国家之“礼”,也并非成于一时、定于一尊,其本身即是屡经重建、多元复合的产物。在不同的历史时期,所谓“礼制”并未由儒学所垄断,佛道之学对于“礼”的建构也各有绵延传统。譬如在春秋战国时期,有楚礼也有夷礼,礼的相对性极为明显。在元朝时期,全真教曾力压儒、佛而以“国家之礼”自居,一度在众多地区担当起社会教化与组织的作用,成为沟通王朝政治与地方社会的重要方式。时过境迁,历史上国家礼制的多元建构却依然会对地方社会持续发生影响。我们在田野中见到的多种民间文献,例如族谱、碑刻、契约文书、诉讼文书、日用类书、民间礼仪本、宗教科仪书、宝卷、善书、唱本、剧本、账本、杂记等,就生动地显示出这一点。

赵世瑜曾为这类田野考察树立了这样一个宏大的学术目标:

我们要研究的,不只是中国文化的“大一统”的结构本身,而是形成其结构的复杂历史过程,尤其需要对不同地域历史演变作比较的研究。不同于以法律为核心的欧洲社会,中国社会秩序是以“礼仪”为核心,建筑形式、行政制度、产权代表、武装力量等都是礼仪的表征,因此“礼仪”可以作为理解统一性的切入点。

当然,这需要无数田野个案的长期累积和以小见大的层进拓展,而对于礼俗传统的田野考察与文化阐释则至为关键。

四

在笔者看来,一个当代学者最应具备的乃是一种“多疑”品格:不盲从历代正史里的白纸黑字,而应转向基层乡村去寻找家谱、村志、地契、文书等民间文献;不盲从民间文献的记录,而应视作一种经过选择的表达,于是长住乡村,观察民众生活中的衣食住行、节庆仪式、人情往来甚至纠纷;不轻信自己的亲眼所见或亲耳听闻,而是把诸多见闻分门别类做成资料系统,从个人生活史、地方社会格局和国家时政等多维框架中反复斟酌。说到底,学者之间也应“互不相信”,而应不断地相互质疑,有“打破砂锅问到底”“到了黄河心不死”的劲头。的确,人类社会古往今来处处有奥秘,正宜以“多疑”眼光视之。

然而,田野工作不仅要“多疑”,更要“无疑”。行走田野之上,会经常发现与传统定论相左的现象,或许就潜藏着一份生活之真或历史之实。对此应当“无疑”,勇于接纳。当然,更多时候是“田野发现”与“书上得来”的相互印证,此时要做的工作就绝不是“执其两端用其中”那么简单。田野考察,不仅为诸多学科提供民众口述资料,还应该为整个社会提供来自民众生活的真确记录与价值呈现,从大众生活的角度检视国家既有的社会制度与文化制度之不足。

在田野中遭逢的一切,既是现实,也是历史,足可展开绵密而深邃的思考。中国民俗学泰斗钟敬文说“一滴水的意义是不能低估的”,罗志田则说“历史的共性完全可以展现在个人的经历和体验之中”,都说的是田野个案研究之所长。不过,现实的多重面相与人性纠结需要辨析,历史的杂乱堆积与回环嵌套也需要厘清,因而抱持一种谦卑心态是必要的,因为“历史留给后人的本来就不可能是一个完整的图像,本来就都是些‘碎片’,关键在于人们如何发现它们之间的联系及其意义,把它们连缀起来”。在田野中搜集“碎片”的工作固然辛苦,而在纷然“碎片”中发现和建立关联则更尤费斟酌,这需要有足够的想象力。2017年,笔者曾试图这样概括笔者的田野考察思路:

一是注重人地互动的关系,从人与自然之间长时段的相互塑造关系来理解民俗传统;二是注重中国社会发展进程中礼俗互动的关系,从乡村生活实践中观察整个社会的礼俗互动态势,梳理其价值演化的脉络、机制与逻辑;三是关注田野调查中的人际互动关系,将田野访谈视作一种特定的人际交往方式和文化互动实践。

这样的表达并不完整,而是有感而发,意在提醒诸位田野同道应兼顾多维思考。就上述三种互动关系而论,任何一维的些许变化又都会影响其他,并在复杂联动中将这一微变放大或削弱,从而影响整个社会系统的运行和演化。比如,人际关系固然是在人地关系的基础上发展起来,但既同为社会性的存在,人地关系又可视为人际关系的延伸,并连同在长期礼俗互动中凝结而成的社会结构,一起汇作我们当下正在观察的社会关系整体。

笔者相信,就学术方法而言,唯有置身于田野之中,才能真正理解一种地方传统的约定俗成,并在更长时段、更广阔区域被传承,乃至与国家政治形成因应互动的关系。换句话说,当我们在田野中亲密接触一个个活生生的人,体会“芸芸众生”内部的千差万别,内心就有了五味杂陈:原本一直认定的神圣,乍然显露世俗真身,从此有了斑驳模样;邂逅于街头巷尾的凡夫俗子,每每瞬间显现神奇,却又迅即复归平淡。在田野故事多种版本的背后,映照的恰是人情世故众生相。田野考察是凸显“人的实践”的研究模式,贯穿于整个工作过程的,应是那种持之以恒地探究个体日常生活的好奇心。萧凤霞曾说过:

我着力研究在田野考察过程中碰到的一个个人,我探讨某些事物为什么对他们那么重要,尝试了解他们的选择和取向,是经过一个怎样复杂的历史过程而形成的……像中国这样庞大的政治实体,不论在帝国时期还是在现代,有那么大的地区文化差异,又经过那么繁复的兴衰周期,它是怎样维系着人民共同的想象的呢?

这席话,是对田野考察目标的绝好概括。我们在田野中所接触的民众生活文化,与长期高居庙堂的儒家经义,以及道、法、墨等百家之学,同是秉承于中华民族古老的精神血脉,而各有损益,多元相通,并非势同水火,因此才会有“礼失求诸野”的说法。

中国领土广袤,历史悠久,不同的地方社会普遍存在着以“礼”“俗”为表征的不同话语流向,并呈现出多元主体之间交互建构的特征。这一现象,其实是与国家大一统历史进程中的两大特征有关,即国家政治的“地方化”与地方社会的“国家化”,特别是二者在不同地区的交错发生,使得整体意义上的中国礼俗传统呈现出同中有异、异质同构的关系。一方面,作为一种国家政治模式的礼俗互动,涉及国家礼仪制度、精英教化实践与民众日常生活的交互关系,既是中国社会内部谐调、制衡的一种实践机制,又是中国传统文化核心要素的表征。另一方面,作为地方传统的礼俗,在不同时空有着多元表达与多义衍生,共同呈现出国家一统进程中民间礼俗传统构建、传承与变迁的完整过程。要想对此做出阐释,亟须田野个案的累积与以小见大的拓展,需要一大批学者俯下身去,长年坚持田野调查,在田野中理解中国。诚然,中国礼俗传统是田野考察的核心,如下三个方面或许应予特别注意:

(1)在田野考察层面,关注地方社会围绕中国文化核心价值而衍生的礼俗形式及价值理念,比如家风家教、乡贤美德、邻里互助、节日庆典、口述历史、仪式表演、礼尚往来、环保意识等,发掘中国文化的民间表达形式与传承机制,归纳中国文化的礼俗互动传统样态。

(2)在田野理解层面,以中国历史脉络特别是近现代变迁为基础,关注礼俗传统在乡土社会中的传承形态与调适机制,再结合个人生活史的细致梳理,理解人在社会情境中的文化创造。

(3)在田野研究层面,在国家进程、精英作为与民众生活的互动实践中建立分析框架,提炼理论话语,提炼中华文明内部自我制衡、调适的传统政治智慧,探索中国礼俗传统的当代传承创新转化机制。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《民族艺术》2020年06期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛