摘要

本文从文学人类学理论出发,以“神话观念决定论”为指导,结合玉文化与蝉文化,将商代玉蝉和蝉纹玉器整合为一个符号整体,透视其所表现的神话观念。然后剖析蝉的生理特征如何在神话观念作用下,衍生出蝉联之义,成为国人理想的神话动物和神圣生命,进而由此通观鸮、熊、蛙、鱼等动物再生神话的文化内涵以及在文化中的神圣编码。

关键词

玉蝉;蝉文化;蝉联;动物再生神话

一、商代玉蝉与蝉纹的分类解说

玉蝉是商代动物形玉器中的重要一类,据学者统计各地出土玉蝉数量,经专业发掘和著录的总计有30多件。若加上刻划有蝉纹的器物,则数量更多。仅殷墟妇好墓一座大墓,就发掘出土玉石蝉和蝉纹玉器约20件。笔者将其分为五种类型,并分别加以举例说明。第一和第二类型为单蝉类,或为系挂佩戴用,或为葬礼时用于口琀。第三至第五类型为多蝉类,这三类均属于玉器表面的蝉纹饰类型,而在符号象征意义上有所不同。第一类为佩蝉型,即可以系挂在佩玉者身上的玉蝉。商代玉蝉的多数均为此类。判断一件玉蝉是否作为玉佩之用,主要的工艺标志是穿孔。一般有穿孔的玉蝉可以系绳佩戴在身上。佩戴方式一般为蝉头向上,蝉尾向下。其神话寓意观念是给佩玉者带来蝉那样旺盛的生命原力即“精”,换成当今人熟悉的说法就是“正能量”,以便发挥对佩玉人的生命感应和神力保佑作用。如果一件玉蝉在出土的墓葬或遗址中具体位置不明,也可以按照玉蝉有无穿孔情况,大致推定其为佩蝉。如江西新干大洋洲商墓出土绿松石蝉(图1),就被命名为蝉形佩。这件玉蝉按照全写实雕刻法,刻划得惟妙惟肖,在头下有一穿孔,直通腹部,显然便于系挂佩戴。还有殷墟妇好墓出土的玉蝉(图2)、绿松石蝉蛙合体、孔雀石蝉、安阳白家坟商墓出土玉蝉,山东滕州前掌大4号墓、13号墓、18号墓、128号墓、205号墓出土玉蝉形佩等。

图1 江西新干大洋洲商墓出土绿松石蝉形佩,

引自《中国出土玉器全集·江西卷》

图2 殷墟妇好墓出土玉蝉,

引自《妇好墓玉器》

如此众多的玉蝉佩,乃至蝉蛙合体玉佩,对于商代贵族社会中的佩玉者而言,究竟意味着什么呢?文学人类学派解答此类疑问的最好方式是“激活”无言的出土文物,而迄今所知最有效的“激活”技术,是诉诸于人类学和民俗学方面的旁证,即所谓“第三重证据”。这里拟引用江苏南通保留巫术文化信仰教多的民间说唱文学僮子书中的唱词,看看佩玉的礼俗对于信仰者而言,意味着什么。

由施汉如搜集的僮子书《玉带记》,全名为《白马驮尸刘文英还魂玉带记》,讲述进京赶考的书生刘文英,在半路上经过宝山时,被土匪打劫并遭关押。匪首女儿青莲暗中帮他逃离,还赠他三件宝物。其中第三件宝物最为神奇:

第三送你碧玉带,也是无价宝和珍。

病人系了病就好,死人系了转还魂。

老人系了年转少,少人系了长精神。

三件宝贝送了你,送你白马长精神。

你若到了疑难处,他可能救你当身。

佳人无意来说出,此事后来果然真。

一条碧玉带,如同曹雪芹构思的“通灵宝玉”,治病辟邪和保佑护身,是其一般的功能。至于返老还童和死后还魂的功能,就不是小说家曹雪芹所敢描写的了。为什么《玉带记》要说“死人系了转还魂”呢?其中的道理,需要熟悉民间宗教的专业人士来解释。荷兰汉学家高挺所著《中国的宗教系统》第八章“死后复活”,将复活的方式分类为二种,即死者因自身灵魂附体而复活,死者因他人灵魂附体而复活。高挺在《太平广记》中搜集到127个故事,讲述死者在逝世后几天或在墓中几年后的复活故事。看到古籍中如此丰富的死而复活之实例,他终于明白了一个让西方传教士们一直困惑不已的问题:

通过这些10世纪之前的论据(指《太平广记》127个死者还魂复生故事),中国的福音传道者会了解耶稣复活在中国文人阶层中影响甚微的原因,因为在这些文人眼中该奇迹只是一件非常普通的事情。正史中甚至以年代顺序排列这些死后复生的例子。

面对生时身佩玉蝉,死则口含玉蝉的古代中国士大夫而言,外国人来讲授什么耶稣复活的事迹,不会有班门弄斧或关公面前耍大刀的嫌疑吗?

西学东渐以来,科学昌明,现代化的教育早已经在我国得到普及。但是不能忘记,至今的中国民间百姓,依然信奉着“人养玉玉养人”的本土玉教信仰之教义,至于佩玉能够的保佑、辟邪、驱魔以及挡灾之说,依然是众口一词的说法,虽然是人云亦云,却照旧信仰坚定。而中药材中蝉兑一项,也依然是不可或缺的药用佳品。

商代玉蝉和蝉纹的第二类为口琀型。作为口琀之用的工艺标志主要是不穿孔。这类玉蝉属于冥器,即专为死者葬礼上使用的随葬品,并非墓主人生前的用品,所以也就无需在蝉体上钻孔。根据文化大传统新知识,我们如今知道:玉口琀作为古代丧葬礼俗,始见于长三角地区崧泽文化,距今约6000年。发展到商代的玉蝉口琀,已经有两千多年的积累。再过一千多年后的汉代,则形成口琀玉蝉普及流行的高峰。从商代晚期都城殷墟的发掘情况看,1953年安阳大司空村发掘的两座商墓,即M289和M233,出土玉蝉的位置都在墓主人口中,是口琀无疑。不过此类玉蝉在整个商代出土玉蝉中还毕竟属于少数。

第三类为多蝉向上型,表现的是春天惊蛰时分众蝉破土而出的向上攀爬状,旨在显示生命复苏和蓬勃向上的神力。此类蝉形多为玉坠之类玉器表面的刻划造型。如湖北黄陂盘龙城楼子湾出土商代早期四蝉纹玉柄形器(残)(图3),殷墟妇好墓出土的多件四蝉纹玉坠(图4),玉箍形器,以及台北故宫藏商代晚期四蝉形玉琮等,多为此类。

图3 湖北黄陂盘龙城楼子湾出土

商代早期四蝉纹玉柄形器(残),

引自《中国出土玉器全集·湖北卷》

图4 妇好墓出土四蝉纹玉坠,

引自《妇好墓玉器》

第四类为蝉联型。此类也是以刻划多蝉为特色,并要使众蝉排成整齐连续之系列,首尾相连构成一个整体,突出其生命力生生不息的信仰内涵。例如江西新干大洋州出土的多蝉形玉柄形器(图5),将近乎扁方形的器体分为三节,每一节的四角都刻画出一对蝉纹,每一节共有8个蝉纹,三节共有24个蝉纹,好像是对应一年四季的二十四节气,其创意想象之表现十分罕见。从柄形器外表看,四边的每一个边上都由6个蝉纹联成一线。又如殷墟妇好墓出土的一件白玉箍形器(1976AXTM5:1004),在一端的边缘处,沿着圆形展开的箍面刻画7只首尾相接的蝉纹(图6),形成一幅动感十足的蝉行图。再比如殷墟妇好墓出土玉匕(1976AXTM5:572)上的蝉联图像,数量没有那么多,只在玉匕的一个表面上刻划出五只蝉,排成一线,其中有4只蝉,彼此之间呈现为首尾相接的完整队列,另一只蝉则在远端,对着这4只蝉的队列(图7)。

图5 江西新干大洋洲商墓出土蝉联纹玉柄形器,

引自《中国出土玉器全集·江西卷》

图6 殷墟妇好墓出土七蝉纹白玉箍,

引自《妇好墓玉器》

图7 殷墟妇好墓出蝉联纹玉匕,

引自《妇好墓玉器》

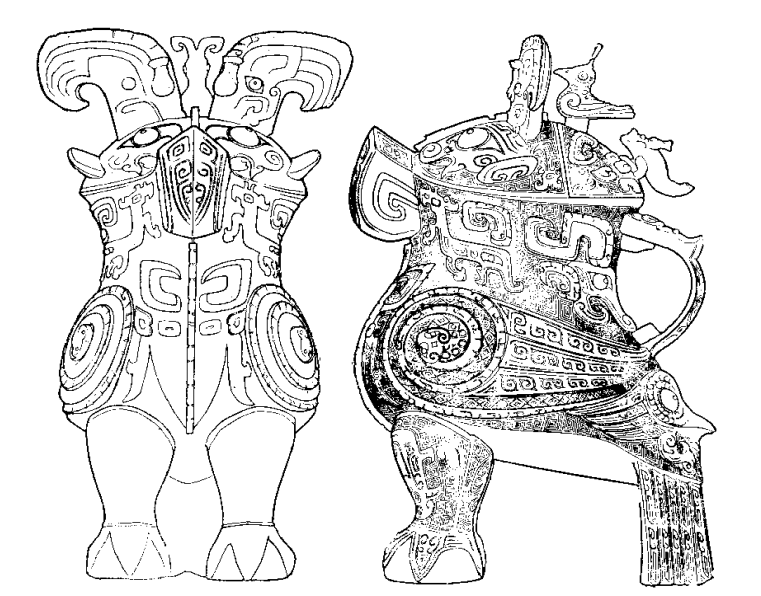

第五类为升天入地型。多蝉形成上下相对的造型模式。这又分为两种表现,蝉头向内相对的和蝉头朝外、蝉尾相对的,如新干大洋州和妇好墓出土的。此类蝉形符号的省略或简化形式为入地型,即只刻划出头向下方,尾部向上的蝉形,不刻划头向上的蝉形。换言之,尾对尾的对蝉表现被省略一半。不表现升天,只表现入地。其寓意或在于生命力的冬藏或回归大地母体,以准备再生。此类入地型蝉纹饰也不仅是玉雕工艺的特征,在妇好墓出土的青铜礼器上也有同类的表现,如该墓出土的铜觯器身中央部位,有头向下方的8只蝉列为一圈(图9)。在神话幻想笼罩下的先民们,一定对这种既能飞升上天又能深入地下的虫类青睐有加,将各种贯通天地鬼神的法术功能,移情或投射到蝉虫身上。地下世界,通常被设想为土地之神即后土所支配。后土,在夏商周的时代不只是一种祭祀和崇拜的概念,也能以人格化形式出现在信仰者的心目中,并催生出后土神福佑或作祟生人的故事。

图8 江西新干大洋洲商墓出土对称蝉纹玉琮,

引自《中国出土玉器全集·江西卷》

图9 妇好墓铜觯上的蝉纹,笔者摄

除了以上五类型之外,还有其他个别的情况,即难以归类的玉石蝉。如妇好墓出土石雕蝉(图10),体量较大,既无穿孔,也不适合作口琀,应属石雕动物形摆件。还有妇好墓出土玉铲形器的兽面纹蝉纹组合图像等,不再一一罗列。

商代玉蝉和蝉纹器物,对源远流长的中国蝉文化起到承上启下的重要作用。下文拟从蝉文化视角加以引申,并结合古代文献记载展开讨论。首先要说明的是,蝉文化何以在中国文化史上“风景这边独好”的问题。

图10 妇好墓出土石雕蝉,

引自《殷墟妇好墓》

从认知语言学的视角看,一个民族或族群,其常用的词汇系统就能够典型地揭示该族群的认知关注点和文化特质。比如爱斯基摩人词汇中,就有上百个有关雪的词汇。以法国专家组编撰的一部大书《世界文化象征辞典》为例,仅从其所收录的各个词条内容和篇幅看,就能大致了解西方文化对各种象征性事物的关注程度。该书中译本第85页写到“蝉”这个条目,仅有区区几行字,显得十分单薄。而在“大地”词条下,则写有四页篇幅的文章;在数字“三”这个词条下,更有篇幅多达六页的论文。即使像“蟾蜍”这样的小动物词条,也有二页的内容。至于中国文化中十分突出的小动物“蚕”,则干脆没有列入到该辞典1200个词条中!这就充分表明,中外先民在观察小动物特别是昆虫方面,显然是各有侧重的。而一个象征对象,其基于仿生学的神话想象谱系,也就自然会表现出很大差异。下面先列举《世界文化象征辞典》中蝉的条目:

蝉在夜间保持安静,在烈日下尖声鸣叫,因而成为光明-黑暗互补的象征。古希腊人将蝉奉献给太阳神阿波罗。

后来,它变成了思想不畅的蹩脚诗人的象征。它也是不拘小节,缺乏远见的形象写照。

在西方学者的出版物中,一些著名的史前神话象征研究专著,如神话考古学家金芭塔丝的《女神的语言》《活着的女神》和以色列的象征学专家高兰教授大著《史前宗教》等,都没有涉及到蝉的内容。反观我们中国的古汉语工具书,情况有明显不同。先举清代著名字典《康熙字典》为例,其对“蝉”字的释义如下:

《扬子·方言》蝉,楚谓之蜩。《古今注》齐王后忿死,尸变为蝉。登庭时嘒唳而鸣,王悔恨,故世名蝉曰齐女也。《大戴礼》蝉饮而不食。《酉阳杂俎》蝉未蜕時名复育。《蠡海集》蝉近阳,依于木,以阴而为声。

又《后汉·舆服志》侍中中常侍黃金珰,附蝉为文,貂尾为饰。《古今注》貂者,取其有文采而不炳煥。蝉,取其清虛识变也。

又蝉嫣,连也。《前汉·扬雄传》有周氏之蝉嫣兮,或鼻祖于汾隅。

又《扬子·方言》蝉,毒也。

又车名。《盐铁论》推车之蝉攫,负子之敎《注》许慎曰:蝉攫,车类也。

又人名。《大戴礼》颛顼产穷蝉。

又与婵通。《成公绥·啸赋》荫修竹之蝉蜎。

又《集韵》财仙切,音钱。同,虫名。

《康熙字典》给出的八个意义项及印证文献表明,蝉这个汉字(词)在古汉语中的繁复变化情况,甚至被当做车名和人名,可见其受重视的程度非同一般。若从各种方言的别称别名现象着眼,不难看出蝉之称谓的复杂多样。现代人俗称 蝉为知了,将三伏天的蝉俗称“三伏蝉”。先秦的《诗经》中则称蜩(tiáo),秋天之蝉则称为螀(jiāng),即所谓“寒蝉”。体形大的蝉叫蝒(mián),体形小的蝉叫螗(táng);北方的蝉,叫蝘(yǎn),又谓胡蜩。因蝉与猴一样擅攀树,各地百姓又习惯用“蛣蟟猴”“蝉猴”等比喻的称呼。蝉既然在我们汉语中有如此多样化的名称,显然其受到华夏先民关注的程度是相当可观的。从比较文化视角看,这一点异常明显。

由于蝉兑是中医中药中的常见药用成分,仅这个名词在古汉语中就留下一大批相关的同义词,从认知语言学视角看,其数量惊人,其语义变化也是非常有趣的:蝉衣,蝉皮,楛蝉,蝉退,蝉肚,蜩虫壳,虫蜕,虫退,蜩甲,蝉壳,蝉蜕壳,蝉退壳,金牛儿,催米虫壳,唧唧猴皮,唧唧皮,唧猴皮,唧了皮,唧燎皮,知了皮,麻儿鸟皮,麻蜘燎皮,麻唧燎皮,爬儿猴皮,热皮,黑蚱皮,蚱蝉皮,鸣蜩壳,緬壳,马壳,崂壳,鸣蝉壳,秋蝉壳,蝴燎皮,蚱燎皮,土蝉衣,齐女衣,仙人衣,虫衣,点儿猴皮,点燎子皮,麻了皮,雷震子,枯蝉,伏蜻,蜩燎退皮。

蝉兑的这些民间别称,居然多达46个。这充分体现出这种一年四季中只在夏季活跃一时的小生命体,在我国先民的精神世界中占据着怎样的突出位置。明代的官修类书《渊鉴类函》,在第四百四十五卷的虫豸部下列出“蝉”部,引用的相关文献和诗赋类作品就多达数十首,总计一万余字,包括孔子、庄子、荀子、屈原、蔡邑、王充、恒宽、刘安、曹大家、曹植、郭璞、晋明帝、陆士龙、孙楚、颜延之、梁简文帝、梁昭明太子萧统、沈约、唐太宗、虞世南、李白、白居易、元稹、李商隐、骆宾王、张九龄、苏轼、欧阳修等,几乎可以构成一部咏蝉主题的文学史,堪称中国文化的一种旷世奇观。也就是在这样的文化编码特色背景下,我们审视商代玉蝉这样的美术史对象,才有可能有效地把握住局部对象与文化总体的关联。

二、蝉联之梦

三、蝉、鸮、熊、蛙、鱼:

再生神话通观

图文来源:微信公众号“神话研究院”

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛