2020年10月17日至21日,北京师范大学社会学院与中山大学历史人类学中心联合举办“进京找庙”田野工作坊,十二位来自不同领域的学者踏访三山五顶、寻迹内城胡同,从寺庙活动及其遗迹中理解元明清王朝中心的社会历史。

本期田野工作坊分为五个主题进行:“五顶与香会”“古道与朝山”“水边的寺庙”“寺庙与日常礼仪生活”,以及“从皇僧到艺僧”。工作坊成员每天考察一个主题,在田野现场展开讨论,并不断地与中国其他地区的研究经验互相比较,站在日下之中思考中国社会,也从街巷角落反观王朝历史。

10月17日上午:中顶庙

自上世纪90年代以来,北京的五顶日益引起研究者的重视。20世纪末的研究者如韩书瑞相信五顶是五岳式宇宙观的缩微,而赵世瑜则强调京师各顶说法不一,它们都与东岳庙有一定联系,但作为祭祀圣地的“五顶”是由香会的历史活动所造就的。时过境迁,历史上曾经存在过的各处“五顶”中,今天仍然有香火的寺庙并不多,本次工作坊就重点考察了位于今丰台区右安门外的中顶与海淀区蓝靛厂的西顶。

北京现存四座“五顶”庙

17日上午,工作坊一行首先来到俗称“中顶庙”的“护国中顶岱岳普济宫”。《帝京景物略》卷三记:“右安门外草桥,唐时有万佛寺,寺废而桥存,天启间建碧霞元君庙其北。”《日下旧闻考》卷九十记:“碧霞元君庙在桥北数十武,士人呼为中顶。乾隆三十六年发帑重修。前殿奉碧霞元君,额曰资生溥化,中殿奉东岳,额曰大德曰生,俱皇上御书。庙有康熙中大学士王熙、李天馥二碑。”今日之中顶庙,仅存山门一座、正殿三间,均于2003年重修,两侧配殿为2011年增修。原有康熙二碑今已不见,正殿前立碑石二通,西为康熙三十五年《中顶普济宫百子胜会碑》(俗称“百子会碑”)、东为乾隆三十一年京都顺天府大宛二县三关内外都察院众善所立《甲子老会碑》。2015年在中顶庙北出土一通清乾隆二十一年《放生老会碑》、2016年在庙内出土宣武门内太仆寺街会众所立碑,惜碑文全泐,碑石现在庙内后院。

读《甲子老会碑》

赵世瑜曾在《国家正祀与民间信仰的互动——以明清京师的“顶”与东岳庙为个案》中指出,在作为王朝中心的北京,民间信仰对国家信仰的顺从是相当突出的特征,然而即使在天子脚下,民间社会的力量仍然不可小觑。此次赵老师与诸位同仁再次重读《甲子老会碑》,他强调立碑者自称都察院众善,可能的确由院内某些下级官员所主导,但这并不意味着会众都是同侪,而更可能是住在“都察院”附近的居民。事实上,在清代北京,都察院也的确有用作地名的情况,即今建国门南大街附近。同时,碑名题为“甲子老会”,意味着会众集体祭祀已有至少六十年历史了,这表明这一香会组织的长期性与相对稳定性。在赵老师介绍的基础上,工作坊同仁们提出的问题集中于香会成员的旗民身份,主要有三个:第一,“三关内外”的三关是什么?崇文门税关为我们所熟知,是否在康熙年间作为内外城分界的前三门(崇文门、正阳门与宣武门)全都有类似的关卡?第二,“大宛二县”是否对内城旗人有管辖权?如果大宛二县不能管辖内城旗人的话,那么他们为何自称“二县众善”?第三,无论是作为衙署还是作为地名的“都察院”,都位于康熙时期旗人的专属居住地——内城之中,如果香会成员的确住在都察院附近的话,这是否意味他们大多以旗人为主呢?那他们为何不辞辛苦、六十年如一日赴右安门外中顶庙进香,而不选择距离更近的西顶、东顶呢?抑或他们同时也在其他各顶进香,中顶庙只是他们的圣地之一?由于此碑缺少碑阴题名,这些问题无法从碑文中得到回答,而只能寄希望于更多资料的发现。

读《中顶普济宫百子胜会碑》

《百子会碑》也是赵世瑜曾深入研究过的碑刻,并收录于《北京东岳庙与北京泰山信仰碑刻辑录》一书中。这通碑由正阳门外猪市口百子老会所立,赵老师发现,其碑阴题名有正、副会首各若干人、司房管事若干人,还有某门某氏妇女140人左右,是一个普通的社区性香会组织,但却有大学士张廷玉纂额,翰林院官吏撰文正书,可见民间信仰仍需要相当的官方色彩作为支持。刘志伟和郑振满注意到,正阳门猪市口和前碑都察院离中顶庙的距离不算近(步行三小时左右),这一情况与南方似乎有所不同。广东福建的香会多以庙为中心,由寺庙周围的邻里居民所构成。用郑振满的话来说,庙是主人。但赵世瑜强调,事实上,北京寺庙内祭祀的香会仍然还是带有邻里性质,例如东岳庙的香会就主要分布在朝阳门前后一带。中顶庙有其历史发展过程,最初它也只是本村的村庙,由本村村民祭祀。随着士大夫参与的增多,它在疏通上层关系的同时,其影响力也慢慢扩大,最终成为今天我们看到的在京城内享有盛誉的五顶之一,同时也就吸引了村落之外的香会进香。

《百子会碑》上的百子浮雕也引起了大家注意。碑身周围浮雕形态各异的婴孩,是这通碑石在形制上的突出特色。碑文中说:“其会岁以四月十八日戒坛设供、悬灯施食,延黄冠之士,拜青词之表,搏土像婴儿百数,以贡之神。”“举会以来神之福我者硕矣,无子者有子,有子者多子。”清初顺治康熙年间,北京人口的死亡量很大,百子会所做的施食度亡、贡神求子的仪式,应该放在这个背景下去理解。而进入中顶庙正殿后我们发现,直到今天,庙内最重要(甚至几乎是唯一)的仪式,还是俗称“拴娃娃”的求子仪式。

读《百子会碑》

读后院内卧碑

2016年出土的太仆寺街会众所立会碑,至今仍倒卧在庙内后院中。虽然无法看到碑阴部分,但会众来自于内城太仆寺街,又提及大宛二县,则很有可能是旗人与民人交织的香会。值得注意的是,此碑因为长期被埋在土里,较好的保留了原有的表面材质,可以看出其石质上佳。赵世瑜介绍,北京城的汉白玉等石材多取自房山大石窝,这里从金代开始就负责紫禁城内汉白玉的生产,至今可以在京城各处看到大石窝的石制品,有的还留下了房山石匠的姓名。

中顶村“一统万年大鼓老会”

与西铁营“馨春开路会”

临近中午,工作坊成员与中顶庙附近两档香会的会首进行了座谈。会首们介绍了中顶庙庙会的兴衰复建,香会的历史、组织及其活动等情况。

与中顶庙香会会头们座谈

工作坊众人最关心的问题有三个:

1.武会与军队

北京的香会有“文会”“武会”之分,前者以施舍慈善为主、后者主要是武术表演。大鼓会与开道会都属于“武会”,而中顶庙另有一档“德清鲜花圣会”则是文会。值得注意的是,在当地的口述传说中,大鼓会与开道会都与明代军营有关。据说大鼓是明朝军队带来的,原本是军中所用战鼓,鼓曲有十几套,如今已仅剩五套。开道会表演的飞叉,过去也是属于铁制兵器的一种。其所在的西铁营,原名铁匠营,是专门为兵营打铁的铁匠住地。如果说历史上,文会的会首需要有较强的号召力,能号召街坊邻居、亲友同好捐资舍财为香客提供服务的话,那么武会则带有地方团练的性质,打架械斗不仅是常事,甚至可能就是它的基本功能。这类武会是从村落或邻里中“自然”长出的青壮年武力团体吗?还是与北京地区驻扎的多种军队有关?这一问题似乎目前的香会研究还尚未涉及。

2.本村在地与远道而来

作为五顶之一,中顶庙不仅有自己本村的香会,也吸引远道而来的香客们。大鼓会是本村在地的香会,其成员都是中顶村民。“我们这儿的鼓,外村人不会打,过去也绝不外传,中顶村的就是中顶村的”。相应的,开道会是西铁营村自己的香会、鲜花圣会则为释迦寺村所有。它们之所以都把自己视为中顶庙的香会,是因为这中顶、释迦与西铁营三个自然村,目前都属于西铁营大队,而中顶庙由大队负责管理。每届庙会之时(清代是四月十八,现在是六月初一),其它各处香会纷至沓来,其中在神前表演的武会多为其它村落的“本村在地”之会。据说历史上丰台十八村共有十八档有名的武会,中顶庙会时他们各自代表本村在娘娘面前表演比武。然而郑振满特别强调,《甲子会碑》《百子会碑》与太仆寺会碑所呈现的香会却与这类武会有显著不同。以百子圣会为例,它重在设醮进贡,会众人数众多且多为女性,显然不一定来自于某一小范围的街区或村落。文会与武会的区别不仅在于进香祭祀的仪式方式不同,还在于其内在组织机制和空间结构亦不相同。

3.庙的空间界限

文武香会的空间结构,可能也与中顶庙的空间界限有关。

寺庙大殿与院落是举行仪式的主要空间,我们有理由相信,例如百子会所做的戒坛设供、悬灯施食,延黄冠之士、拜青词之表的仪式,是在庙内大殿及其前院中进行的。在民国时期,庙内空间由道士负责,可惜“小老道”抽大烟,卖掉了大量庙产,造成了中顶庙的衰败。

山门的空地每届庙会之期便成为市场,不仅本村村民摆摊卖东西,“赶趟儿的”(北京话称呼专门赶庙会做买卖的商人)也闻风而来,捏糖人儿、卖玩意儿的挤满了庙外的大街。这块地方与寺庙一起,共同构成了“庙会”的空间。本村的“老都管”是这一空间的负责人,庙会期间进香收钱、香会管饭,安排表演秩序、协调摆摊地点等诸多事宜,都由老都管出面组织协调。

然而寺庙空间的界限却还不仅限于此,会头们介绍,在中顶庙南(今铁道南)、北(祖家庄)原来有一座回香亭,距离中顶庙大约一里地左右,旧时烧香人先在中顶庙进香,走时要在回香亭再烧一次香。两座回香亭与中顶庙所形成的这片三角形区域,围出了中顶庙作为圣地的空间界限,也就是通过巡游系统而形成的空间范围,其内部会有种种利益纠葛。但这一空间界限从何而来?它的意义何在?会头们似乎也无法回答,但或许正提醒了我们某些更深层次的问题。

10月17日下午:西顶庙

午饭后,工作坊同仁乘车前往海淀区的西顶庙。西顶庙旧址为明正德朝创建的嘉祥观,万历年间更名为“护国洪慈宫”,清康熙五十一年更名广仁宫。数年前,西顶庙重修后恢复为宗教活动场所,大致仍保留原有的三进格局,前殿建筑虽存,但尚未维修,现在产权与西顶庙分开。大殿基本维持原状,殿前石碑两通。大殿后新建会议室,重修时从地下掘出的数通石碑,有的立在后殿殿前,有的趺座与碑首置于竹林之中。

时值九月初一,但西顶庙内香客游人都很少,工作坊诸人在读碑之余,借庙内一方静地畅聊讨论。

西顶庙内的讨论

太监、旗人与女性

碑刻题名仍然是众人关注的焦点。大家注意到,明代西顶庙捐资题名者中太监众多,这也是明代北京寺庙的典型特征。以往学者已经注意到,太监这一群体在现实社会系统中没有位置,尤其是缺乏后人祭祀,因此只能在信仰系统中才能找到归属,这是太监热衷于修庙的重要原因。而明代太监修庙可能还有与清代不一样的地方。明代太监并非都是来自社会底层,例如安南、朝鲜都有宗室在明为质子,后成为太监首领。这些位高权重的太监与高级道士和官僚私交甚密,他们所修的寺庙不仅是养老之地与死后寄托,更是社会交往与权力交易的中心。与之相比,清代碑刻上则明显多有旗人与女性的题名。以数字为名是典型的旗人命名特征,对此现象有几种不同的解释。邱源媛提醒大家,即使碑阴题名看似完全是汉人名字,也不能证明所记名者不是旗人。绝大部分汉军旗人都是汉人名字,此外,她从清代档案中还发现,不少旗人有两个名字,在旗籍登记时用旗名,但需要处理社会性事务时则常使用汉名,这样便于身份转移,获得旗-民两方面的利益。女性信众的大量出现也是清代西顶庙碑的一大特色,这或许与清代旗人女性在家庭中的地位较高有关,邱源媛说,清代户口册中有相当数量的户主就是家里的年长女性。鞠熙指出,或许这一现象也与旗人婚姻制度有关,当时民人女子可以嫁给旗人,但旗人女子不能嫁给民人,加上选秀进入内廷与王府的宫女要25岁才能出宫离府,这都造成大量旗人女性难以出嫁。无法出嫁的女性和没有后代的太监一样,在伦理制度中没有一席之地,寺庙也为她们提供了归宿与慰藉。因此,北京不仅多有女性住持的“家庙”,也多有女性组成香会长途进香。无论是成为尼僧,还是进香成功,女性的社会身份都会因此有一定的提升,从此可以用类似于男子的身份处理社会性事务。

宫廷与寺庙

明清两代的京城寺庙常见太监活动的身影,这从侧面反映出皇室内廷与城市寺庙的密切联系。鞠熙提到,明代晚期和清代前期在北京大行其道的宝卷中,很多与皇宫后妃与太监有关,甚至有学者发现有的宝卷就是在内经厂刊印发行的。诸如西大乘教、弘阳教与明代宫廷的关系也已有不少研究。除此之外,明代皇家替僧与香火院的制度都使得皇室成员及太监成为修建与捐赠寺庙的主要力量,这到了清代逐渐演化成《红楼梦》里所说的“家庙”。邱源媛补充了清代的情况,清代旗人不许经商,但内务府情况不同,云贵的铜、锡、林木,长芦等大型盐场,恰克图的皮毛,新疆的玉石,这些贸易活动中都有内务府的投资与经营。北京寺庙也是内务府投资之一,例如北京城里、承德避暑山庄的佛像,每隔几年就由六部出钱,内务府负责镀金。中顶庙所在地区就曾归内务府奉宸苑管理,这意味着康熙与乾隆时期的修庙之举可能同时也是内务府经营寺庙的一部分。西顶也许也有类似情况。内务府负责修庙时,如果钱从六部出,就很有可能存在将国家的钱转移到皇帝腰包的行为,或者通过寺庙来连接各种力量。

“社”与“会”

西顶庙碑现在已知的石碑大约有近二十通,其中绝大部分是香会立碑。香客们为何要组成香会?如果仅仅是为了求神保佑的话,他们为何要采取这种组织化的形式,并努力维持这一组织的长期稳定性?郑振满提醒我们,一定要思考“会”的内在逻辑,是否正是通过组成香会并共同进香,人们形成了稳定的社会组织,于是有能力处理在地性的社区事务。用顾颉刚先生在1928年《妙峰山的香会》一文中提出的概念来说,就是“固定的社”与“流动的会”之间是什么关系?鞠熙以自己对北京内城碑刻的研究经验来说,在内城寺庙中捐资立碑的香会中,几乎看不到类似台南土地公会、泉州铺境或南方社庙一类有明确边界的邻里祭祀组织。这些香会有一定的地域性,但边界不明显。其成员间除了共同捐资并举行仪式外,常见同行、同僚甚至金融关系(在固定钱铺中换钱并交税的商人联盟),反而比较少见专门协调处理社区公共事务如防火、治安的香会。

郑振满强调,康熙九年《西顶会碑》中说:京城香会甲天下,西顶的会又是整个北京城中最兴盛的。这句话大有文章,至少表明进香走会是北京市民非常重要的生活方式,而这种香会是流动性而不是在地性的。一个流动的香会长期坚持下去,完成一个周期后就有资格立碑,把长期走会的成员名字刻在上面,表示他们获得一种资格和身份,那么这个身份的意义到底是什么?也许是群众可以通过这种方式寻租?香会是一个平台,通过走会与立碑,香客们可以和方方面面掌握各种权力的人建立联系,不仅是同一个香会里的成员,也包括寺庙中活动着的其他人。归根到底,中国社会科学研究中最重要的两个概念,一个是“社”,一个是“会”。我们在北京香会碑上常见的是跨地域的联合,即使有地域范围,这个范围也相对很广。并且不是该地区所有人都参加,而只有一个地区的若干代表参与,这与“社”的逻辑是不同的。刘志伟补充到,南方的“社”很明显,而北方则看到很多的“会”,但实际上两种组织形式在南北方都是并存的。这种情况何时出现?又如何影响社会公共事务的处理?这都是需要大量基础工作才能解决的问题。

手机阅读时代的“同读一通碑”

10月18日:西海沿岸寺庙

历史上,北京城址几经变迁,最终定于永定河冲击平原的古高粱河道上。金代修筑闸河,将高粱河水流截断,形成了北海、中海这一片水域。金世宗在水边营造宫殿苑囿,这奠定了北京城内水景的基础轮廓,并成为后来元大都选址与城市设计的重要依据。元代郭守敬引玉泉水以通舟,积水潭一带“汪洋如海”,故称“海子”,这也是都城内的漕运码头,围绕码头形成了元大都主要的商业中心。到通惠河建设完工后,海子的漕运功能逐步被取代,明初时完全被废弃,由此形成了我们今日所见的西海与什刹海。

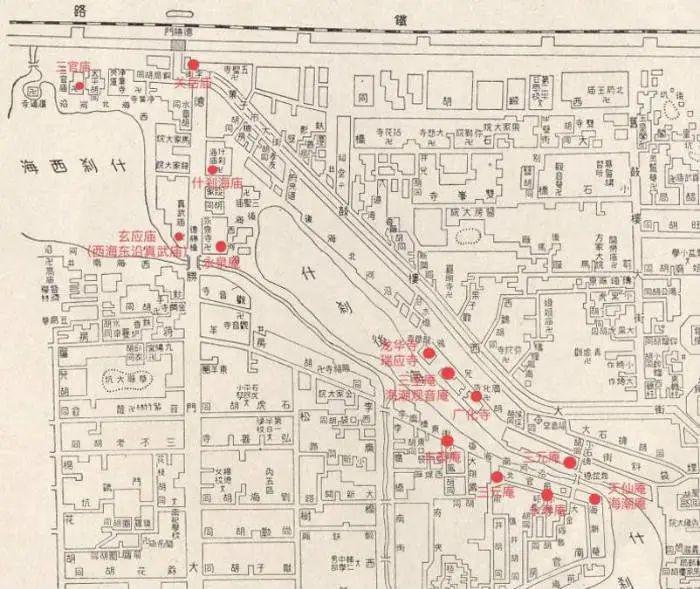

明清时期,西海与什刹海地区是北京内城唯一一处位于宫苑之外的大规模水体,水边寺庙林立、形态丰富,“什刹”之名正是这一情况的反映。本次调研沿西海河沿环形一圈,大体路线如下:上午沿三官庙——玄应庙(西海东沿真武庙)——永泉庵——十刹海庙——关岳庙——龙华寺——瑞应寺——三圣庵——海潮观音庵——广化寺线路走访;下午探寻三元庵——天仙庵——海潮庵——永寿庵——三元庵——丰泰庵一线。这些寺庙今日大多已成民居,不仅建筑面目全非,居住者亦已屡次腾换变迁。在一一探访这些寺庙遗迹的过程中,工作坊成员们讨论了如下问题。

10月18日探访寺庙(以1937年北京城图为底图)

10月18日探访寺庙(以2020年遥感卫星图为底图)

送亡仪式与孤魂野鬼

西海沿岸曾是北京市民葬礼中最重要的“送三”之处。常人春回忆,民国时期北京内城的送亡焚库处,大多集中在什刹海、积水潭附近。这不仅因为“黄泉”被认为由水道入口,也因为西海沿岸在清代民国时野意盎然而少有人烟。此次踏访的三官庙、玄应庙、永泉庵、十刹海庙、广化寺等多座寺庙,都有停灵暂厝、度亡送葬的功能。尤其是什刹海庙,纪昀在《阅微草堂笔记》中记载了他在庙内亲历闹鬼之事。众人讨论,明代厉坛的官方制度,在清代北京已经完全废弛,如何处理尚在人间的孤魂野鬼就成为问题。明代西海附近以私人园林而闻名,但清代以后却出现大量寺庙与祭亡地,也许就与这一变化有关。这些寺庙因此而产生和承担的社会功能也值得注意。

寺庙的接管及其档案

最令工作坊学者们惊讶的是,与南方寺庙或多或少尚有香火不同,昔日“什刹”之海畔多样且丰富的寺庙,今日仅剩广化寺一枝独秀。如此多的寺庙建筑成为大杂院,这暗示了京城中怎样的国家-社会关系?要考虑这一问题可以有很多切入点,其中寺庙产权与管理权的变动可能是重要方向。例如,由明入清、清帝逊位后寺庙产权如何处理?赵世瑜提到,明代很多宦官所修寺庙在清代继续由宦官接管,但从清代到民国却产生了新的重要变化,民国北平市政府社会局大量介入寺庙管理,包括对寺庙产权的控制。新中国成立后,这一职能转入民政系统与宗教系统共同负责。北京市档案馆和北京市佛教、道教协会中保存了丰富的寺庙档案,可以为寺庙接管的问题提供基础资料来源。

正在拆迁腾退的三官庙

王府的祠堂与家庙

如果说自明入清直至当下,西海岸边有什么是始终未变的,那首先应该提到水边聚集的宅邸与园林。此次探访的寺庙中,关岳庙、龙华寺、瑞应寺、广化寺都曾经是王府祠堂或家庙。所谓家庙,指的是“一家所有”之庙,通常是由某一富裕家庭出资兴建并维持香火的寺庙。例如广化寺在清道光年间还是禅宗十方禅林,但由于与恭亲王府过从甚密,得到王府捐赠十一顷香火地并重修全庙,清末时也被称为恭亲王府家庙。工作坊专家们更感兴趣的是醇亲王府祠堂,即关岳庙。它始建于清光绪十七年,是年光绪帝生父醇亲王奕譞薨,但据《道咸以来朝野杂记》所记,其神主始终并未入祠,直至北洋政府时期改为关岳庙,合祀关帝、岳飞二神。大家讨论的问题焦点在于,作为光绪帝生父,此祠堂在设计时规制如何、如何奉祀神主、其祖宗牌位又该如何处理?或许正是因为奕譞身份的复杂,才导致多年来祠堂始终空置而最终改为神庙。

调查途中排队买烧饼

图文来源:微信公众号“澎湃私家历史” 2020-11-27

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛