摘要:中国古代,重重衣饰束缚着女性身体和行动,暗喻妇者雌伏的社会心理。清末民初“礼崩乐坏”,服装逾制。女性以服饰为道具和工具,一反其长期扮演的次要角色和失语地位,史无前例地参与到社会变革中,服饰变革与社会变革呈现出复杂多维的历史关系。一方面,女性服饰变革从动于社会变革:在“兴国强民”的时代语境下,放女足首先从清末京沪开放城市兴起,而后风行全国,蔚为大观,这一变革追随社会达尔文主义思潮,客观上被攫升到复兴民族的历史高度去认知和实践,女性服饰变革是为社会变革之“影”。拟男服饰和早期旗袍流行一时,响应女权主义思潮,女性扮演同等国民,女性服饰变革是为社会变革之“镜”。另一方面,女性服饰变革能动于社会变革:反叛传统的“服妖”和趋于极端的裸体运动划开了服饰禁忌的口子,解放了囿于服饰的人性,引发激烈争议,女性服饰变革是为社会变革之“剑”。女学生着文明新装,引领文明生活先声;名媛影星穿改良旗袍,展示女性时代风貌。这些代表性群体的服饰行为塑造了摩登女性形象,推动了社会文明进步,女性服饰变革是为社会变革之“轮”。

关键词:20世纪初;中国女性;服饰变革;社会变革;从动;能动

布罗代尔认为,当社会秩序发生急剧变化时,服饰会发生重大变革。服饰变化揭示着社会对抗的剧烈程度。历史动荡时期中的服饰现象值得特殊关注。艾琳·里贝罗的《法国大革命的时尚》关注大革命时期的服装时尚现象,重点阐释社会变革对于服饰发展带来的冲击以及服饰在社会构建中的作用。可以说,正是大变革这样的特殊时期,服饰与社会的关系才如此不可割裂。在已有的服饰变革研究中,一般认为清末民初的服饰行为是把握生活变迁脉络的钥匙,服饰及其所承载的礼俗观念,反映着社会变迁的形态。《浮世衣潮之评论卷》钩沉了近代以来的服饰演变概貌,其中不乏有以服饰看历史潮流,由社会变迁看服饰变革的论述。周松芳的《民国衣裳——旧制度与新时尚》试图阐述民国服饰文化与社会政治的关系。吴昊的《中国妇女服饰与身体革命(1911-1935)》梳理了社会大变局对于妇女服饰的巨大冲击。安东篱以全球化的角度审视中国服饰近代化历程,考察了女性如何被纳入民族国家的叙述中。但这些研究更关注于服饰如何受到社会变革的影响,鲜少发掘服饰在社会变革中的积极能动作用。本文聚焦于清末民初社会剧烈变革时期,尝试站在服饰的视角,从有代表性的服饰变革史例出发,探讨女性服饰的重大变革是如何受到当时社会变革的影响的,同时又是如何影响社会变革的。

# 民国女子旗袍

中国古代以衣冠而治,女性服饰通常是次要的,是谓“妇随夫色”。服以荆礼,上行下效,底层社会民众和女性群体遵制而服,没有话语权。“一个理想的中国女子”是这样的,重重的衣饰下,身形纤小,弱不禁风。“璎珞垂肩,挖云缕月”的衣饰好比锦绳绣带,将身体和心理束缚得紧紧的。尽管朝代更迭变换,但以衣冠划分等级的封建社会秩序一直保持稳定。清末,风雨飘摇,社会动荡。朝廷未改,服已逾制。等级伦理的社会一反常态,缄默不语的服饰发了声,服饰行为成为女性表达态度和诉求的直接途径,比宣之于口更有力,比诉诸笔端更生动。一时间洋服东渐,女扮男装,无论满汉,难以名状。

# 民国女扮男装照片

清末民初社会变革是在民族复兴和妇女解放背景下发生的。维新运动的失败令士人们意识到自上而下的改革踟蹰难行,兴国先要强民。女性身体解放被纳入“强国强种”的进化语境中,传统女性衣饰被视为“国民之母”的桎梏。以严格的衣冠制度所捍卫的政体之治不得不变,以夷夏论文野的服饰理念难以维系。社会变革须力求彻底,务变衣除冠而革政改体。革除传统服饰所承载的封建制度和陈腐理念,成为实现民族复兴的进路和载体。辛亥革命推翻了千年帝制,但共和民主并未实现,民族复兴仍是要务,精英女性开始争权问政。至新文化时期,妇女解放问题上升为知识界的热点话题,更多女性开始自主参与到社会变革中。当发动革命与争取人权的局势纷繁错综,服饰遂出现背离传统模式的剧烈变化。在这一千年大变局的特定历史时期,服饰负笈千钧,一抖身轻,却对于社会变革发挥了始料未及的历史性作用,可谓风头遒劲,得果将巨。

一、 女性服饰变革从动于社会变革

服饰虽为器物,却在中国社会被赋予了诸多含义。李鸿章在与日本公使森有礼的会谈中,曾对日本改策易服表示异见。他认为,衣服旧制葆有民族独立之精神,寄有追怀祖先之遗志,不可轻改。而到戊戌时期,礼仪之大、服章之美的历史传统变成了“衣冠之族侪于蛮貉”的现实忧虑,宽衣博带、长裙雅步的女性被视为不宜生产,有碍进化。当千年未变的社会风云投射于女性服饰,三寸弓鞋由凄美之俗转变成丑弱之态,遂之因势而变。西方的平权思潮引入中国社会,天下兴亡,匹妇有责,女权运动循着民族复兴而萌发。鞋履改制唤起女性意识,平权思想催化衣冠之变,辛亥时期和北伐前夕的女性服饰应着革命实践和争权之愿,如影相随,因变而变。

三寸金莲

(一) 女性服饰变革是为社会变革之“影”

近代女性服饰变革始于鞋履。“女子自从放足以后,在鞋袜上,可称一大革命。”由弓鞋到放足鞋和高跟皮鞋,鞋履之变首现于沪京等开放城市。放松足弓后,鞋样遂发生变化,半大脚女性多穿放足鞋。虽未脱离小脚尖、大脚跟的形制,但较弓鞋长了许多。“当然也不用行缠,无须袜套了。”女性得以自主选择鞋袜,自由行走街巷。1906年《顺天时报》刊载的鞋履广告显示,放足坤鞋、苏式女鞋、西式皂鞋、海式缎鞋等各式新鞋,任由选购。这些弓底弧度较平缓的鞋子穿着舒适便利,易于行走。行动自由遂生出进学需求,1907年广告又添女学生鞋。废除弓鞋不仅解禁行动束缚,也是借助强体实用的衣饰理念以易人心。《上海妇女之新装束》描述了放足前后女性鞋履及其理念之变:当日缠足风盛时,履必自制,“双弓藏诸裙底,往往不使人见”;自提倡放足后,常购履肆中,女性“渐臻大方,无此羞涩之风”。1910年左右,高跟皮鞋已风靡沪上,“行来短巷复长街,革履声喧橐橐皆”。彼时,高跟革履的女性潇洒自信,傲视旧俗大众,诗云:“皮鞋黑袜天然足,笑彼金莲最可羞。”鞋履之变带来的是女性由身到心的解放,由表及里的彻变。然而变革并非易事,放足废弓鞋事关服饰体统,更是社会层面的移风易俗。同一时期,在风俗强悍的江苏沐阳,自躬放足的胡仿兰为翁姑不喜,被逼殒命。在当地看来,放足不合族规,谬种流传,必至祸延孙子。改易风俗始自足端:缠足关乎德行,体现着社会对女性的规训。弓鞋约束行动,表征着女性从属于家庭。

回溯服饰生变的脉络,可见社会层面的端倪和因由。早在19世纪末,缠足被传教士们称作是恶俗,是积弱之源,“国本在家,家本在女,欲观国中教化之盛衰,必以家中女人之贤愚为定格”,若不从根本上释放女人,则决不能化弱为强。继而被士人们认为是国耻,是害种之事,“最骇笑取辱者,莫如妇女裹足一事”,缠足女性必生育孱弱国民,是复兴民族的首害。受启于社会达尔文主义思想,有人指出:“女子为制造人种机器……为女子者,亦当研究卫生,保养肢体,以求进种改良之术。”改良人士们希望变一统垂裳之法,培养自强自立的“新国民”,以期与列国竞争,与他民竞争,“今者欲救国,先救种,欲救种,先去其害种者而已。夫害种之事,孰有如缠足乎?”梁启超进一步阐述,国民的改良应从改良“国民之母”的女性着手:“欲强国本必储人才,欲植人才,必开幼学,欲端幼学,必禀母仪,欲正母仪,必由女教。”戒缠足以进女学,改良女性资质,生养优良国民,国家方可富强。戊戌士人呼吁变衣冠,诉诸进化论,放足废弓鞋由此成为女性服饰变革的第一步,寄望于民族复兴的期许之下,成为强国强民的重要路径。

20世纪初,众多进步报刊以“挽祖国之危亡”“振爱国之精神”动员女性放足。《女子世界》发刊词云:“女子者国民之母也。欲新中国,必新女子,欲强中国,必强女子。”女性之于国家的生育功能被关注和强调,放足成为国民改造的便捷通道,女性身体解放上升到家国叙事的政治层面。在士人的倡议和推动下,放足废弓鞋得到了当政者的首肯和支持。在辛亥之际的山西,阎锡山发布严禁缠足条例。凡有制造、售卖木底的商人,穿着饰以木底的弓鞋女性,以及为缠足女做媒者一律处罚金。在自上而下的社会变革中,缠足女被视为冥顽不灵的保守者,弓鞋被视为陈腐落后的标的物,女性鞋式革命成为官方倡导推动的社会气象改革。在民族复兴的历史语境下,女性身体不仅仅从属于家庭,更从属于国家,女性鞋饰不再是衡量德行的标准。女性鞋履之变始于解放天足的运动,源于生育角色的强调,成为民族复兴背景下的社会变革之“影”。

放足废弓鞋得以推行和实施,深受社会达尔文主义思潮的影响。进化优生的内在逻辑是借由解放女性身体、培养生育良种的“国民之母”,一代一代地改造国民,进而以新的优良国民群体实现增强国力的目的。然而,天足无法改变基因,不能实现遗传变异,放足并非实现优生良种的要件。士人和官方将社会达尔文主义转借为民族复兴的价值工具,过分夸大了女性身体之于国家命运的角色和功能。严复忧虑地谈道:女性的身体解放将会带来智力解放,激发包括生育自主在内的平权意识,这与进化论优生是相悖离的。此言可谓一语成谶。胡仿兰曾在绝笔书中自述死因“为放足及想入学二事”。上海天足会及江苏教育总会对其案高度关注,一致强调文明教育与社会进化的密切关联,“望女教育之进步,以默化缠足者之脑筋,而变为天足思想之感觉”,由身体和衣饰,到思想和觉悟,继而推进女性自身的解放。在官方督促下,学堂在沐阳得以创建,胡仿兰们由身体解放到行动自由的启蒙夙愿总算没有落空。随着女性获得进学的行动自由,女性主体和女权意识空前觉醒,社会心理也因之进化。近代女性不再囿于传宗接代、生儿育女的传统角色,生育观顿变,生育权转身,“国民之母”之期冀悄然落空,这不知是意外收获还是逻辑使然。放足废弓鞋虽然不是由女性始发和主导,但却在社会变革的洪流中唤醒了近代女性的民智,为后来的女权主义思潮埋下了启蒙的种子。

女性鞋履是社会变革的投射之影。戊戌时期,受侵而衰的清末中国已到了生死存亡的历史关头,国运问题投射于因缠足而禁锢的女性群体上。“强国强种”“进化国民”的复兴期盼,转映于解放身体后的“国民之母”上。在强制放足的过程中,女性服饰和身体是不能自主,受人操控的。然而如同摆脱了禁锢自由的铁锁链,女性脱下削足适履的弓鞋,穿上便捷舒适的新鞋履,由此获得行动自由和社会自由,继而主动投身于民族复兴和妇女解放运动中去。此后,女性衣冠服饰便具有了主体意识,更加主动有为,蜕变成为变革力量。

(二) 女性服饰变革是为社会变革之“镜”

《礼记·内则》言:“男女不通衣裳。”中国古代,社会性别截然,服饰性别复又加以强化。性别伦理不可混淆,服饰规制不可僭越。举凡社会动荡,时有女性借易服转换性别角色。魏晋南北朝时,木兰扮男装替父从军,英台伪男装为己游学。这些女性以变装易服之行为,或履行男性的国家义务,或争取平等的受教育权,是对社会性别下不公待遇的假面反抗。拟男服饰俨然是中国女性服饰中的异曲,在近代社会反复回响,折射着性别演绎的镜像,见证着妇女解放的进程。

# 秋瑾

清末,一些女杰们颠覆传统女性服饰规制,穿男性衣饰诉女权主张。秋瑾在日本留学时,被其师松本龟次郎形容为小脚缠足,莲步蹒跚。归国后,直言:“算弓鞋三寸太无为,宜改革。”在传世照片中,肥大的裤脚下露出一双男式宽头皮鞋,向外界彰显解放的双足。访新友时,她作男装而拥髻,被馆役形容:一位梳头的爷们,长身玉立,双眸炯然,风度异于庸流。参与光复会时,她着玄青色湖绉长袍,梳辫,系玄青辫穗,放脚,穿黑色缎靴,同行呼之“秋先生”。秋瑾希望扮男装而等同男性,进而具备男性一样的坚强意志,由此可窥其革命救国和妇女解放理想。她在沪创办《中国女报》时言:“余日顶香拜祝女子脱奴隶之范围,作自由舞台之女杰、女英雄、女豪杰……祈余二万万女同胞无负此国民责任也。”劝励女性同胞摆脱依附男性的盲目状态,彻底改造妇者雌伏的社会心理,积极参与社会革命,与男性国民尽同等义务。她把推翻清廷、扫尽“胡氛”视为国民责任,要求争取“男女平权”的妇女解放。张竹君是医者,亦是妇女活动家,她在粤省行医济世,每日往返医院,出入城中,“恒西服革履……意态凌然,路人为之侧目”。她认为实现女权应当摆脱雌伏之社会心理,打破女性“依赖之根性”,以学问谋取自立,争取“与男子立同等之地位”。与秋瑾的等同于男性国民、以男性的目标为目标的女权主张不同,张竹君并不重视性别角色,而是以自己的医术学问来争取平等权利。主张依靠女性个人能力和专业才能,在贡献国家的过程中争得女权。两人尽管观点相异,但在拟男服饰的选择上却别无二致。女性穿男装既为出入社交场合提供了出行便利,更是国民权利的一种形式化表达与公开性诉求。借服饰假面扮演同等国民角色,女革命者们的男装行为呈现当时社会变革的历史镜像。

清末女权思潮渐已萌芽,而至辛亥,不爱红妆爱武装的拟男主张更加直白和明朗。林宗雪常身穿军装,佩带腰刀,姿态英武,不亚于男子,带领女国民军参加攻克南京的战斗。南京光复后,女子军队获孙中山阅视赞赏:“此次革命,女界亦与有功。”在历史存照中,女子军队乘盾为荣,盛装肃穆,武气毕露。沈佩贞身着戎服,组建女子尚武会,并作序言志,将尽革命义务和实现女权相联系:“愿为我祖国尽一分之义务,组织一女子尚武会,以求我女同胞得一日之自由。”以女子军戎之装可窥民权革命历程。在清帝退位下诏一周年的纪念展中,台湾诗人连横记载道:“会之一室恭挂诸先烈之像,其外则整陈诸物……沈佩贞之戎服,使人感念不置,而叹此庄严之民国,固非一蹶可就也。”民权革命已然开战,与之蝉联跗萼的女权革命便被提上日程。“战争未息,则进而荷戈于军队之间,共和告成,则进而效力于政客之列。”拟定临时约法之初,唐群英等向参议院请愿参政权,声称:“欲弭社会革命之惨剧,必先求社会之平等;欲求社会之平等,必先求男女之平权;欲求男女之平权,非先与女子以参政权不可。”然而,在那个年代,穿衣着装并不是自主随意、简单易行,争取人权谈何容易?女权主义的潮起潮落、一波三折也就不足为奇。这些衷心国事、尚武争权的“英雌”形象是在救亡图存语境之下建构起来的,却也囿于特殊的时代背景,影响有限,命运不济。女子军队在南北和谈结束前后,相继被勒令解散。临时约法并未规定男女平等之权利,沈佩贞、唐群英等以激进武力的方式大闹参议院,亦未如愿。此时武装参与革命运动的群体大多是中上流贵族阶级,参政权等权利只是在小群体中高呼,没有影响到妇女大众,也没有从根本上改变女性社会地位。她们的激进理想和未经审视的拟男行为成为女权运动之累,但仍不失为打破万马齐喑的启蒙先声。民初女杰戎装革命现象与法国女权运动有着类似之处。在欧洲社会,服装被视作宗教规制下的性别区隔符号,不可混同,女性着装必须合乎其性别的谦卑。法国大革命时期,女革命者梅里古常穿红皮长裤,脚蹬黑鞋,将自己装扮成“亚马逊女战士”,并认为打扮得像个男人,是为了避开作为一个女性应该具备的谦卑。不同阶层的女性穿上男装,化身为她们所崇尚的骑士形象,和男性一样拿起武器保卫国家。无论法国妇女,抑或辛亥女杰,以参与大革命的方式发起女权运动,都是女性意识觉醒下的自主行动。向来失语的女性一旦发声,沿袭千年的女性服饰僵局随即打破,反常服饰就会不邀而至。

20年代初,兴起拟男旗袍之风尚。早期旗袍严冷方正,宽肥平直,与清末的旗女之袍差别不是很大。时人评述:拟男旗袍使得女性由“红裙金莲的遗孽之感”转为具有男子长衫的英爽之气。1926年,妇女着袍之风渐盛,“腰身概取宽松,袖长及腕,身长在足踝以上。因其近似男装,当时只有时髦的妇女勇于尝试”。而到了北伐,旗袍已然风行,下摆渐缩短,马甲改出袖装。在粤穿长衫者,通衢大道,触目皆是。“三一八”运动中牺牲的刘和珍“穿着一件布的旗袍,带着素淡而朴质的情调”。在当时,剪短发、穿朴素旗袍的女学生屡见于街市,她们号召广大女性争取自主权,参与民族解放运动。张爱玲认为,近代女性采用拟男旗袍是因受西方文化熏陶,醉心于男女平权,激愤于社会现状与行权理想之差距,进而排斥女性化的一切,有意模仿男子,革去了裙、裳。关于旗袍兴起的缘由,已然无法确切考证。但进步女青年们穿朴素旗袍的服饰行为反映出她们渴望人格独立,从思想和外形上与传统女性决裂的心理诉求。外抗强权,内惩国贼,铮铮之音,栩栩如生,刘和珍及身后者的服饰表达和革命行动,是有着其社会思想根源的。新文化运动以来,人性解放思潮疾风劲吹,易卜生笔下“娜拉的出走”发出了女性人格独立的呐喊,女性议题受到世人瞩目。周作人译介《贞操论》,严辞驳斥了贞操即道德的观点。也有人发文称,装饰是妇者雌伏的标的物,有碍于独立人格的养成。“女不言外、无才是德”的旧道德急需彻变,女性“长裙拖地、红裳束胸”的旧形象亟待革新。打破男女服饰区分,成了革除旧道德、伪贞操的有效路径。许地山说,过去女性在家中时,服饰是无妨碍的,如今恐不便于工作。第一次世界大战之后,“好些男子的事业都要女子帮忙”,欧洲女性便剪发易服,去裙着裤,故而提倡男女服饰应当是一样的。以服饰区别社会分工原本深植于社会规范之中,近代女性开始以男性特质定义自身价值,穿上拟男服饰,将自己扮演粗犷,流露出刚强性格,去做男子做的事。相较于辛亥,这一时期的女性群体有了更明晰更深刻的女权认识,女权主义不再拘泥于通过参与民权进而获取女权的迂回途径,更关注于如何直接向国家要求权利。女性为获取择业自由、同工同酬等权利而游行抗议,城市女工的加入使得妇女运动由知识妇女的参政运动转变成普遍的解放运动。风行一时的拟男旗袍折射出女性群体广泛参与民族复兴和妇女解放的社会镜像。

反思戊戌变法、辛亥革命和新文化运动以来,在几次三番的拟男服饰潮流中,女性借易装扮演男性社会角色,一方面是以男性特质为理想,另一方面是对女性“侈焉而博物”旧形象下所有诱惑可能性的绝弃。有人认为,着了长衫,从服饰上雌雄莫辨,便不会再对男性生出诱惑了。拟男服饰不仅是同等国民的扮演,亦是对传统女性角色的否定,这便行至另一个极端了。需要指出的是,社会性别中的“男女有别”,本不因服饰之别而愈深,名为绝弃女性服饰,实为否定女性特质的假面革命之举,终不是诠释女性权利之真道理,也不是实现自由解放的好途径。

20世纪30年代左右,脱离拟男之气的旗袍开始具有性别意识,旗袍“当比身而裁衣,显露女子之曲线美,即所以表现女子之个性,女子之所以为女子”。使遮挡女子美象的束胸小马甲也逐渐失去了市场。凸显女性特征的服饰变化印证着女性自我认同,自我表达的愿望。人们认识到,不是把外形扮作男性,就能成为男性。不是把女权主张穿在身上,就能获取真正的女权。开始关注有别于男性的“女性自我”。北伐以来妇女解放运动如火如荼,女性在从业机会和平权方面比此前有了较大提升和长足改善。“现在的巾帼英雄、女权论者、妇人运动家中的她们,其活动范围,并不比男子逊色”,借拟男服饰扮演男性角色变得不再必要。

女性服饰是社会变革的写实之镜。20世纪初,一些革命女杰借由去性别化的拟男服饰扮演同等国民,意在贡献民族和国家。当时的女权运动刚刚兴起,服饰行为未能在其他群体中生起波澜。五四运动之后,更多女性以男性特质定义自身价值,将衣服与社会角色和地位相等同,穿上拟男之气的旗袍,意欲扮男子之角,担男子之责,司男子之事。民族复兴需要女性参与,妇女解放呼吁女性行权,不同的社会变革主题下,女性服饰的选择却如出一辙,跟随社会变革的风潮,亦步亦趋,因变从动。

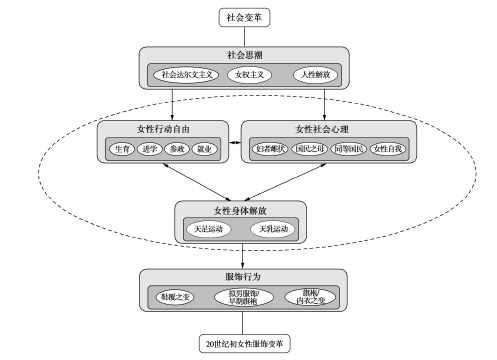

综上,女性服饰变革始自于鞋履之变。戊戌士人推行天足运动,民初官方政府严令废除弓鞋。受社会达尔文主义所倡导的国民进化思想的深刻影响,女性作为“国民之母”的生育职责得到特殊强调,女性进学自由被广泛倡建。20世纪初,一些女杰借由拟男服饰表达女权主张,扮演“同等国民”。通过参与社会革命的方式发起女权运动,争取女性参政权。20年代,颇有拟男之气的早期旗袍风行一时,更多女性开始崇尚男性特质,绝弃服饰装饰,直接向国家要求参政和就业权。20年代末,旗袍和内衣向修身适体转变,服饰复归性别色彩。受启于新文化运动中的人性解放思潮,女性开始追求独立人格,“女性自我”的社会心理初步显现。在此过程中,“女性身体解放”“女性行动自由”“女性社会心理”两相激励,互动发展,成为社会变革之于服饰变革的中间变量和中坚力量。以上便是清末民初服饰变革从动于社会变革的逻辑脉络。

20世纪初女性服饰变革与社会变革的从动关系

二、女性服饰变革能动于社会变革

中国近代,服饰卸下作为王权礼制的工具身份,裹挟着近代女性的诉求,站到了时代的前沿。在民族复兴的语境下,服饰变革上升到前所未有的高度。一般而言,社会思潮是变革的先驱,是社会行动的先导。然而,在大变革时代情形为之一变,女性服饰史无前例地登上了历史舞台,女性和女性服饰身在其中,靓在其中,并与其他社会力量一起,积极参与时政话题和社会运动,跃升为社会变革的引领者。服饰行为开启了社会思潮之先声,其生动炽烈的展示方式,充分体现了近代女性的形象和思想变化,成为推动妇女解放乃至社会变革的能动力量。

(一) 女性服饰变革是为社会变革之“剑”

如果说社会变革时期的服饰行为关乎性别权利、社会心理的角色扮演,那么由服饰展示方式所引发的则是一场关乎文明秩序的论争,有人奇装异服高调出征,亦有人脱掉衣服表白心声。“服妖”和裸体运动作为服饰展示的奇异形式,有时凸显自我、异装自我,有时结伴政治、示众街头。或反叛传统,或趋于极端。女性服饰变革犹如一把双刃剑,借解放衣饰撕开了封建传统的口子,以裸游乱象打破了性别伦理的禁忌,引发社会舆论的关注和热议。

在衣冠之治的古代,“服妖”预示着天有异象,灾祸将至。“貌之不恭,是谓不肃,厥咎狂,厥罚恒雨,厥极恶。时则有服妖……”被视为社会异端,为礼法所不容,“作淫声、异服……以疑众,杀”。在中国近代,“服妖”所代表的反传统服饰标志着社会秩序的急剧变化,粤女之裤便是一个显例。妇女之裤,是为亵衣,常置于裙内,不使人见,而今却“短衣及腰”“两裤露股”。清末时人评之:古今中外无有“短衣无裙者”,这样的欧洲男子服饰如何能为女子穿着?“岂止不文,几近服妖矣!”女着裤装归为不文明之举,甚至寓示着异象。此处的所谓“文明”,是封建语境下的礼乐服章。清末的粤女乡民裤管不束,是为了便于劳作。至民初更盛,“广东妇女,裙不及胫,自谓文明”。此时的“文明”之谓,是适应社会发展的文明,是着装之人自主定义的文明。由此可见,粤女不按照男女的服饰礼仪而穿着,是借不“文明”的异服扯掉了旧日的文明假面。剑锋所指,是延续两千年的封建礼制传统,标新立异,激起涟漪,掀起风潮。

民初沪上女学生也开始外穿“露肌之裤”,时人嗟叹未来的“国民之母”竟“如是如是”。女校每设操课,学生必着操衣,外裤适之。因以带绑束的裤子宜于行走和体育活动,便有在校常穿者,外出亦不更换。到新文化时期,女生裤装已近日常,这不啻是对戊戌以降“国民之母”秩序的无声反抗和行为反叛。粤女和学生的裤装,更便于劳作和运动,一革女服素之长裙翩翩的社会定规,正是这反常和自决的因子,打破了既有的文明秩序。从穿裤的自决到文明的自谓,一向束缚在礼制之下的服饰似乎拥有了关于文明的崭新的定义方式。

从服妖群体的着装嬗变,也可看出社会秩序的杂乱。沪妓是晚清女性的衣饰领袖,常为博耳目一新,作新潮装扮。《清稗类钞》记载:“身若束薪,袖短露肘。”沪妓身着裸露服饰,或出游为尚,不遍洋场不返家;或徒步街市,展示于酒楼茶肆。妓者本以色悦人,为张扬性感,服饰妖冶些也不足为奇。然而,沪妓却引领着晚清乃至民初的风尚,闺阁竞相效仿,衣饰之大胆裸露,无不相似。引发社会舆论的嗟叹:拿服装来说,良家与娼家没什么分别。1918年《申报》载文称,时下有一种妖冶之服,始自妓女,现兴于沪上闺秀,尽露肌肤,“冶容诲淫,女教沦亡”。在这些舆论口中,裸露肌肤的衣饰,不论搭配美丑,穿者是何身份,皆被视为服妖。值得注意的是,至1927年服饰引领者已悄然易主,“闺阁名媛不避服妖之目,高门贵妇时有惹目之衣”。有人认为,此风一反效娼之辱,是以美的眼光创造服饰长足的进步。更有人说:“‘妖’,遂没药可医。”在那个时代,从妓女到闺阁,尽管服妖的主导群体变了,服饰的“妖名”依然如故。其实,服妖是传统社会定规教育和影响下的舆论之妖,服饰本身并不是妖,无需药物来医治。装饰具有鲜明社会意义,女性通过独特的穿着方式来表现社会态度。“服妖”的称谓显示出女性作为性客体的工具特性,这一对传统旧俗和礼制秩序的反叛行为,即使有剑走偏锋之嫌,其破俗之功也不可小觑。

那个年代,对服妖行为的社会舆论大致可归为两类:一类是根据服饰群体的不同,美丑对立、云泥立判。这类依职业身份的二元论评价,是旧礼制下等级论文明的产物。将上行下效当作文明进步的标尺,有失公允,不值辩驳。另一类是将裸露肌肤的女性服饰,一律视作吸引男性兴趣的尤物。勾栏之女既以媚惑为业,追新逾制的修饰便是谋业的手段。闺阁之女的服饰行为或是追求时尚的出众心理,或是担忧落伍的不甘心态,不需苛责,无可厚非。人们“一见短袖子,立刻想到白臂膊,立刻想到全裸体……”,或许见“衣”思迁的联想才是真正之妖。社会舆论对这类服饰的妖名化,大抵出于服饰遮羞的刻板印象,是误做文明秩序判官的心理在作祟。女性只有从性别禁忌的服饰中挣脱出来,撕下旧文明的假面,打破旧秩序的定规,才能获得真正的服饰自由和人性解放。从这个意义来讲,先破继而复立,服妖于文明秩序的重建是有缘、有为、有功的。素来喜欢奇装异服的张爱玲认为,男装不比穿红着绿的女装自由,仅凭这个不自由,更愿意做一个女子。在她看来,服饰是私人领地,成了“不足挂齿的小事”。“服妖”似乎顶着妖名,却无伤大雅,也无关文明。

由穿上到脱下,从遮掩至暴露,女性裸体运动走到了历史的前台。1929年武汉妇女发生裸体运动,前一次有两人,后一次有八人,“皆一律裸体,惟自肩部挂薄纱一层,笼罩全身,游行时绝叫‘打破羞耻’之口号”。此间不赞同者居多,一派认为衣裳是要紧的。俗语曰:人靠衣装,佛靠金装。衣裳显示人品,英雄豪杰之仪表堂堂多半是借由衣裳装饰起来的。而“赤条条一丝不挂”会显得异样和不妥。还有一派认为衣服是必要的,无论当下还是将来,将裸体公开展示都是不被理解的。裸体运动是思想乖谬之人的无知胡闹,“真不异百鬼画行之世界矣”。是不合正道的乱象,“遗害社会,于是乎世风日下”。在这些议论中,服饰对于身体禁忌的遮掩似乎是重要且必要的。追溯禁忌的源头,需将视野放得更远一些。近代裸体运动最早流行于德国,源自于近代哲学的主张,即人类原本是裸体动物,裸体意味着本质和真实。据此,裸体运动倡导者认为,无需借衣冠掩饰本真,也无需以原本不存在的羞耻观念束缚人类。很多衣冠堂皇者怀有邪念,也有不修边幅者天真坦荡。可见,服饰与羞耻、禁忌并不直接相关。性别禁忌和遮掩羞耻是人们附加给服饰的,不是服饰原本就有的。在这类人群眼中,脱下服饰的裸体运动并不会更加损害社会风气。

裸露身体的服饰既不是妖,那么“裸装”的称谓更恰当些。西洋民族流行裸装历史悠久,希腊以裸体为美,崇尚的是自然和真美。文艺复兴时期,欧洲由神权至上复归人性解放,不再以衣饰遮掩为美,再次流行裸装。中国古代,服饰的主要功能是遮羞和守礼,东方民族尚衣冠之礼制亦久。唐代曾有过显露人体为美的服饰时尚,但只是昙花一现。清代女性身体和性别已经完全藏匿于宽袍大袖的故国风度中。至近代中国,女性服饰生出一种反叛因子,反长袖而短袖露肘,反严袍而袒胸束腰。李寓一认为,这种服饰变化有利于打破虚伪矫饰,或许是服饰去礼制,转向裸装的契机。然而,服饰所承载的礼制文化不是一时所能消减的。服饰展示为表,文化根基为里,服饰一时之变难撼千年文化之基。这个契机是否能持续发挥影响,进而重新定义服饰文明,助力社会文明构建,在当时来看是未可知的。但思想之辩已然发声,服饰功能这个曾经讳莫如深、视为禁忌的社会话题,借由服饰解放浮出水面,遂成为社会热点话题。有人反思服饰与性别之间的传统关系,男女之别实为自然构造之异,为何非要在人工的装饰下用力分辨呢?有人质疑服饰的遮羞功能,裸体是自然的,性别不是禁忌,以服饰遮掩性别,凭添禁忌,实非装饰之正轨。

从“服妖”到裸装,再到裸体游行,这场关于近代社会的文明秩序之战已然打响。20世纪30年代,裸体运动盛行于世界各地,有人认为有助于强健身体,是文明进步之举。也有人认为需视情况而论:我们崇尚裸体的真实之美,却不宜一味追求裸装,沪上妇女若冬天穿丝袜而患冻疾,是不合时宜的。我们倡导强健体魄的裸游,也不应不分场合地裸行于市。近代女性独特的服饰展示形式,到底是文明还是乱象,解放抑或禁忌舆论颇有争议。以今天的眼光看待,当时中国的服饰“乱象”所引发的关于服饰与性别的争议,裸体运动之于服饰社会功能的审视,有启迪思想的价值。从那时起,服饰功能开始归位于修饰和表现人体,衣服不是为衣服,而为“与身体合成一气”。“现在要紧的是人……革命前的装饰却反之,人属次要。”将性别从服饰遮盖和束缚下解放出来,从“人受制于服式”的削足适履到“以人体为服式”的以人为本,借由服饰遮羞功能和守礼功能的消解,促进了人性解放思潮的进化。正如袁仄所评述:“穿,原本应是在人体上进行包装、美化,但最终却导致对人体的束缚。而脱的历史,则一开始就从人类自己罗织的樊笼中解放人体。”

黄觉寺认为,近代女性以皓臂粉腿呈露在公众之前,是将以前认为羞耻而隐藏着的,一一打破,进而解放出来。裸装开创了服饰的另类格局,女人不再受服式约束。裸游使人们重新辨析服饰的功能,重新认识服饰和性别的关系,具有特定的历史进步意义。女性服饰变革是破规之剑,划破了陈规,扯下了禁忌的遮羞布,成为破除旧秩序的有生力量。

(二) 女性服饰变革是为社会变革之“轮”

“服妖”“裸装”,引发了人们对于回归本真、解放人性的反思,激起了服饰功能的思想之辩。但什么样的服饰是文明的,什么样的着装方式才是文明的,由此引出了服饰的文明议题。

近代社会变革是文明进化的过程。胡适称:“新文明之势,遮天挟风而来;吾之旧文明,如败叶遇疾风。”一向以华夷论文野的中国士人承认近代西方是文明,而自认野蛮,开始留学之旅。20世纪10年代起,传自留学东洋女学生的素衣长裙成为女性流行服饰,时称“文明新装”。“当时流行的衣衫是既窄且长,裙上也无绣文。”有人对这舶来的“文明”不以为然,暗讽洋服东渐的“乱象”,“文明装束好,满城开遍自由花”。但赞成者更著,文明新装赢得了官方认可和民众欢迎。教育司规训女学生“裙用黑色,丝织布制,均无不可”,以示文明。而穿这种装束的学生被社会看作是具有文明思想的女性,“那时候称新妇女,大都在日留学,身着短衣、长裙、革履,梳东洋高髻……呼之为洋学生、女国民”。文明之风,风行草堰,北里效学堂。女学生是民初女界知识分子,亦是女性服饰的引领者,受到曾为清末服饰先锋的妓女群体的效仿追随。效仿者动机有二:其一是出于虚荣,学生受社会尊重,装扮成学生可以赢得同样的尊重;其二是追逐时尚,作学生装赶时髦。文明新装无关乎着装人的文明,但兴起了文明的着装方式。黑裙比百褶裙更便于工作,窄衣较宽袍更趋于实用。既简约朴素,一绝过去的繁缛装饰,又显风雅大方,一改以往的矜弱形象。

衣领的演变体现着人们对于文明服饰的再认识和再定义。上古至明末,衣服皆有护领,到清季,袍服外另填硬领。护领和袍领是可以拆卸的,前者为了清洁方便,后者是礼仪专用。清末民初女服盛行元宝领,领高耸过耳,高约四五寸,因显颈部纤长,“愈高愈为美观”,但不便于颈部活动,无法拆卸,容易藏匿污垢,类似文艺复兴时期欧洲的拉夫领。五四学潮以后,近代女性思想积极,觉悟提升,“慷慨的提倡穿没领衣服了”。1915-1925年《妇女杂志》所刊图片和周锡保《中国古代服饰史》图谱中,清晰地展示出文明新装渐短的衣领变化脉络。之后当衣领再次升高时,时人批判:“如竹筒一样,失顾盼之自由,高硬而不易清洁,实乃领之罪也。”由此可见,舒适实用、便利清洁,成为了衡量衣领是否文明的新标准。衣袖缩短是另一佐证,20世纪20年代中期起,短袖收腰的改良旗袍逐渐流行,成为文明新装之后的流行服饰,首见于受西学影响深的学生群体,后期以名媛影星为时尚代表。30年代受西洋影响,袖子缩小变短,便于女学生自如的活动跑跳,至1938年袖子全部取消,“光光的玉臂,正象征了近代女子的健康美”,成了适体实用的文明服饰。1939年《永安月刊》刊载两腋生风的无袖旗袍作为封面图片,亦可看到这种服饰的主流倡导方向。

文明演进的历程需要更多的批判和思考。新文化运动以来,一批知识分子与旧传统决裂,尝试以西方标尺重新评估中国旧文明。陈独秀则认为,在质疑旧文明之外,对于西洋文明应当有所反思,文明的本土化变得重要且必要。民初服饰以西洋为尚,“舶来品常常不分青红皂白的接受”,在十九年度海关报告中,衣品类进口占比26.09%,高于食品、日用品等。留洋归国的林语堂认为,西服之所以为近代女性青睐,是源自于其赫赫远扬的文物之名,全盘照搬好比东施效颦,与审美不符,与习惯不适。中西之间关于服饰与人的看法素不相同,西服旨在表现,中装意为遮掩。有人认为,喇叭状袖口和圆弧形衣摆是文明新装本土化改造的标志,将其拆开平摊,两袖和衣身四片呼应一致,可见有序和谐传统的审美观始终体现在文明演化之进程中。改良旗袍一方面吸收西方立体剪裁方式,逐渐收腰,趋于合身;一方面用衣料包裹和遮盖身体。有人言:“改良旗袍的妙处,在于其特别的长度,将全身紧紧裹住”,呈现出含而不露、卓而不妖的文明之美。20世纪20年代的倒大袖渐渐窄,更有利于女性行动便利。自20世纪30年代,旗袍下摆逶迤,开衩高低不居,是人们对于美观简洁和便于行走之间平衡点的尝试。从拿来主义的外来文明到自成一派的本土文明,透过服饰审美和习惯的社会评价,可窥探人们的思想变化与社会递进。

由文明服饰的重新定义到文明社会的重新塑造,人是极其重要的一环。文明不是一蹴而就的,应该从思想改造和人性解放开始。改造作为社会重要组分的个人,整个社会的秩序便有望重建。罗素夫人在游访沪上女校时,见到女学生们穿着短裤竞技网球,称赞她们有精神勃勃的面貌,作种种的竞技,不再追求衣饰之类西洋,不失男性的活泼气质,具有中国女性之特色。又称“穿着蓝布衫黑绸裙,宛然像一种制服”的女学生为近代妇女先驱形象。“裙尚短,然不过短”,裤不遮膝,具“武气矣”,学生下装愈加便于体育活动。进步女性穿着文明服饰加入男女集合的团体,于公众前演说,对时事问题发表议论,进而关注自身表面之外的价值。服装虽是身体的饰物,却呈现出女性形貌、生活方式、文明觉悟的变化。由服饰的文明到人的文明,窄衣短裙之下,近代女性不再是传统的乖顺女人,变得活泼强健、独立自主。服饰的功能性转变体现着当时女性新的生活气象,也即接受文明新知的“德育”形象、逐渐独立思辨的“智育”形象、具有尚武之气的“体育”形象。彭学海称:“这些新形象实际上就是西方知识女性的形象。”新文化运动以青年学生为中坚势力,女学生也占得一席。她们争取与男校同等的教育经费,以短衫长裙上街游行,服饰宽窄宜而短修合,身体力行地参与到民主运动的前沿。身着文明新装的女学生,通过团体游行活动实现民主自治,进而改造新生活,具有进步的意义。

# 电影《三个摩登女性》剧照

20世纪30年代推崇国货,出于对效仿西方、物质至上的警惕,以及对西方消费主义的批判,时兴装束者被社会舆论称作有负面意涵的“摩登女性”。然而在杂志和影视作品中却是另一番解读。《玲珑》和《良友》常常以摩登女性照片作为封面,此举虽有吸引读者之嫌,但使得女性形象出离于闺阁,见诸于大众,有助于开阔女性的公共空间。著名影星阮玲玉斜倚门沿,顾盼生辉;社交名媛梁佩琴身段优雅,姿容秀丽;名校女杰陈美珥目光灼灼,端庄沉静。这些封面女郎大多穿改良旗袍,腰部修身,展示着自信大方的女性形象。登上《时代周刊》封面的宋美龄在美国国会礼堂演说时身着婉约得体的黑色旗袍,风采卓然,几乎一度改变了美国人对华人的刻板印象。这些影星、女杰、名媛不仅是衣饰翘楚,更是摩登女性的典型。在电影《母性之光》中,林小梅穿上外国女明星时装,将旧旗袍丢给了女仆,嫁于南洋富商之子,是珠光艳舞、追名逐利的假摩登。后深恶资产阶级的纨绔腐败,最终“成为一个于社会有用的女性”。在电影《三个摩登女性》中,周淑珍穿上干净、朴素的蓝布旗袍,在绮罗锦绣的众人中,显得与众不同。她投身劳苦大众事业,为工人阶级争取利益,领导人权罢工,是独立自主、忧国忧民的真摩登。借由服饰这一文化符号的塑造,摩登不再仅仅是走在时代尖端的女性,而是在思想上、革命行动上先进的妇女,是“努力于社会变革的女工”,从事社会改革以获得女性彻底的解放。这一时期的摩登女性在打破性别角色分工、扩大自主择业等方面进行了不懈尝试,是回归女性自我、参与社会变革的中国式娜拉。通过杂志与荧幕中的摩登女性形象,近代女性发出了时代呐喊,表现出鲜明的自醒意识和强烈的社会救赎意识。

在服饰的文明之旅中,女性服饰不再是取悦他人的面具和道具,而成为追求自我展现和个性解放的载体。女性不再是妇者雌伏的第二性,而具有了女性自我意识,这正是女权主义思潮的高阶含义。民初女学生穿文明新装,是为了与身份相称。名媛影星穿改良旗袍,是为了彰显自我魅力。这两种服饰的演变鲜明地体现出女性对于服饰便利性、美观性、功能性的着力追求。通过对服饰的选择性改造,女性诠释着文明服饰和摩登女性的新定义。服饰变革首先体现在女性对于服饰的自主选择上。近代女性的思想内涵变化必然地影响其服饰行为的选择,这种装束不仅有力地塑造了文明进步的女性形象,进而强化她们的思想和心理认知。由人的文明到社会的文明,穿着文明服饰的女性主动投身到社会改造进程中,这就是服饰变革的进步意义所在。

女性服饰变革是前进之“轮”,是革命工具,也是推动力量。女性服饰完成了自身进化,也能动地参与到文明进程之中。在社会评论者口中,文明新装渐短的领和海派旗袍取消的袖是得体便利的文明。在外国访华者眼中,衣饰翩翩、精神勃勃的女学生是引领时代的文明。在期刊作者心中,活跃于大众空间,示范在时尚云端的名媛影星,是近代女性效仿的典范。在影剧作者笔下,穿着合体、思想先进的女性角色是构建摩登文明的化身。近代女性服饰行为的变革历程,一方面展现出服饰更趋于美观和方便的发展走势,推动着服饰功能的拓展进化;一方面表达了女性自我的意义,寓示着女性独立自主的深度转变。

20世纪初,以“服妖”和裸体运动为代表的服饰展示形式的重大变化,引起社会各界的非议,掀起了文明之谓的舆论争辩,改变了人们对服饰功能的认知与看法,有力地推动了人性解放思潮与女权主义思潮。以文明新装和改良旗袍为旗帜的服饰行为的重大变革,塑造了以女学生为标杆、名媛影星为榜样的文明女性的新社会形象,进一步深化了妇女解放和新文化运动。双源合流,两轨合一,女性服饰跻身于近代社会变革之中,能动地影响了社会思潮的走向,服饰变革遂成为社会变革的重要历史力量。

20世纪初女性服饰变革与社会变革的能动关系

三、结 语

清末民初女性服饰趋新善变又倔强反复,英气豪放又摩登文明。女性服饰的社会行为取决于潜在的社会心理,体现在历史的主体建构过程之中。旧女性“伏”于人下,侍奉家中,故而削足适履,穿凿不入。当女性作为“强国强种”的“母”之职责上升到国家和社会高度之时,放足废弓鞋便成了手段和途径,适体便行的鞋履随即因需而生。当女性主张拥有与男性相当之“民”的权利之时,去性别化的服饰成为了扮演男性角色的道具。服饰变革是为社会变革的投射之“影”和写实之“镜”,镌刻着民族复兴的烙印,记载着妇女解放的历程。

在讨论服饰变革对社会变革的影响时,服饰与人的关系显得格外重要。从“借服饰遮掩的人”到“以服饰修饰的人”,近代女性通过自己的服饰行为对服饰功能重新分辨,解放服饰下的人性,向拥有独立人格之“我”进化。放足、放乳,而后毁衣裂裳。进学、求职,于是素裙革履。“服妖”、裸变,尝试解放人体。适体、尚美,复归人性自由。由身体解放到服饰变革,由行动自由到观念革新,大有不破不立、革故鼎新之势。服饰变革作为社会变革的破规之“剑”和前进之“轮”,划破了传统礼制的秩序,加速了文明女性的进化。

服饰的社会功能不是孤立的话题,在社会深刻变革的特定历史阶段,服饰不是沉默者,也不只是追随者,而是社会变革的能动者,甚或引领者。在衣冠之治时期,服饰是礼仪工具。在大变革时代,服饰变革是充溢表情、富有色彩、广泛参与的革命工具,同时也是终结自身历史的埋葬者。在革命落幕之际,服饰复归装饰工具,服饰社会功能的历史变迁值得深入探讨。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《民俗研究》2020年第5期

图片来源:原文&网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛