摘要:对一个学者最好的纪念,就是对他学术心路的追忆、对其作品的肯定和对其衣钵的传承,这应当是作为研究者的一种追求和共识。对于已逝的乔健先生依然,我们在这里开纪念会来纪念他,其目的也在于此。如果从中国的海外民族志、《印第安人的诵歌》、乔健的学术遗产及其当代意义三个方面观察乔健先生的研究,可以在怀念乔先生、激励后来者继承传统的同时,进一步加强海外民族志研究,进一步推进中国人类学的发展和学科建设。

关键词:乔健;海外民族志;学术遗产;《印第安人的诵歌》

▲ 乔健

一、乔健和早期中国的海外民族志

近年来,随着人类学学科在我国的发展,越来越多的研究者走向国外,开展对异文化的研究,出现了大量被冠以“海外民族志”的作品。于西方人类学而言,民族志从发迹之初,大都是一种“海外”的民族志,因为是与殖民传统相涉的发家史,使得人类学在早期西方传统中,都是以“异”于自身的殖民地为研究对象的,自然就不存在所谓的“海外民族志”。于中国则大不相同,中国的人类学发迹以来,大都以“本土”研究为中心,加之最初与社会学之间的模糊关系,使得本土研究中,增添了区域研究的成分。因而在此谈及“海外民族志”,尽管已有许多定义和回顾,但为更进一步加深对此领域的研究和探讨,有必要对此进行说明。

在已有的研究中,各种观点对“海外民族志”的定义略有不同。高丙中指出:“海外民族志,是指一国的人类学学子到国外(境外)的具体社区进行长期的实地调查而撰写的研究报告。这种实地调查应该符合人类学田野作业的规范,需要以参与观察为主,需要采用当地人的语言进行交流,并且需要持续至少一年的周期。”王铭铭认为:“所谓‘海外民族志’,乃是一种以中国为处境,以汉语为学术语言的研究与论述方法,这种民族志所描述的人、事、物,主要存在于中国之外。”包智明则将海外民族志界定为:“中国人类学对于海外社会文化所进行的规范的民族志研究及其成果。”尽管这三位研究者对海外民族志给出了不同的定义,但基本上囊括了对已有研究的总结和对未来研究的指向,并对海外民族志的研究在某种程度上给出了一种视野和展望,而这些,是与以往中国传统人类学研究有别的。

时至当下,人类学传入中国已逾百年,在这百余年的发展中,我们产生了许多本土研究的经典著作,而且在发展过程中,当下所提及的海外民族志,在20世纪初期中国人类学的研究中已初见端倪。早期的研究有1927年吴泽霖的博士论文《美国人对黑人、犹太人和东方人的态度》、李安宅对祖尼人的研究、费孝通通过随笔和杂文对美国和美国人的访学记录、田汝康的《沙捞越华人社区组织的调查报告》、许烺光于1963年出版了《宗族、种族与社团》、乔健的《拿瓦侯传统的延续》等,这些著作都是这一时期的典型代表。尽管大都是用非“汉语”写作,从内容上进一步细分,部分可能也并不符合前面有关海外民族志的定义,但仍是早期中国人类学家对“异文化”的一种表述和具有前瞻性的研究,放置在整个发展脉络中,我们依旧可以视其为中国早期的海外民族志作品。而乔健先生的《拿瓦侯传统的延续》,在对异文化研究的同时,也进行了跨文化的比较,这种视野是不容忽视的。

因为有了之前这些研究的积淀,虽然在其后的一段时期内,人类学学科出现了短暂的“停滞”,但相关的研究依旧在脉络中缓慢发展。随着我国改革开放政策的推行,到20世纪80年代及以后,海外民族志的研究迎来了春天。在此时期出现了许多作品,如乐梅对美国的研究,贺霆对法国的研究,项飚对印度的研究等。除这些研究以外,许多高校和科研单位也相继增设机构,培养人才,进一步加大对海外民族志研究的支持力度,推进海外民族志的研究。如北京大学、中国社会科学院、中山大学、中央民族大学和云南大学等高校和科研机构,都在推进海外民族志研究方面做了许多工作。

随着高校和科研机构的推动,产生了一些海外民族志作品,这些作品涉及对海外华人的研究,对异文化的研究,对跨国问题的研究以及对宗教、族群等问题的关注。之所以要在这里回顾和强调这些海外民族志的研究,是因为,在笔者看来,这些研究为我们当下进一步推进海外民族志研究和人类学学科建设提供了更多的可能。进一步言之,“中国近些年所倡导的海外研究,则是顺应中国积极融入世界发展体系,与全球各国实现共同发展、共同繁荣的发展趋势,其目的是为各国互相理解、和谐相处奠定文化基础,是关系人类命运共同体的人类学研究。中国的海外民族志研究,同时也是中国人类学突破自身社会与民族文化的界限,走到全球社会中反观自身的有效形式,是面对全球文化转型的文化自觉表现”。因而,无论是早期以英文为书写手段的“海外民族志”,还是当下用汉语写作的文本,无疑作为“部分”,这些都是海外民族志这一“整体”中不可缺少的。在众多的研究中,乔健先生对拿瓦侯的研究应该被提及。

二、乔健与《印第安人的诵歌》

2004年广西师范大学出版社出版了由乔健先生编著、张叔宁翻译(部分)的《印第安人的诵歌:中国人类学家对拿瓦侯、祖尼、玛雅等北美原住民的研究》一书。该书共由两部分组成。第1部分以“美洲与亚洲文化的远古关联”为主题,收录了5篇文章,其中乔健先生的3篇(《美亚文化关联初探:一些个人的回忆、假设与推论》《拿瓦侯沙画与藏族曼荼罗之初步比较》《藏族〈格萨尔〉史诗诵唱者与拿瓦侯族祭仪诵唱者的比较研究》),李安宅先生的《祖尼人:一些观察与质疑》,还有一篇张光直先生的《连续与破裂:一个文明起源新说的草稿》。第2部分则是乔健先生的博士论文《拿瓦侯传统的延续》。

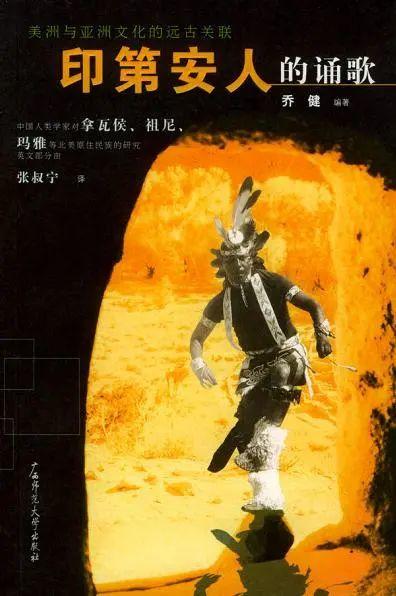

▲ 《印第安人的诵歌》

在《美亚文化关联初探:一些个人的回忆、假设与推论》一文中,乔健介绍了3位中国人类学家(乔健、李安宅、张光直)对北美印第安人比较研究的5种论著,作者认为,其已经构成“一个对美亚文化关联作有系统性的探讨并进而求证其源起的基础”。与此同时,“去重新研究分析拿瓦侯诵唱者的祭仪,不只可以探讨拿瓦侯与中国的文化关联甚至历史源头,更可以较全面地认识古代巫文化,对上古典籍也可提供一种新的诠释”。而通过对拿瓦侯族和中国山岳概念的比较,则可以从中发现二者之间是何其的相似,“几乎不在需要进一步来证明他们来自共同源头了。只要我们记住这个世界是‘巫’的世界而不是政治的版图,而这个‘巫’的世界在远古便已存在于亚美两洲了”。在《拿瓦侯沙画与藏族曼荼罗之初步比较》一文中,作者则集中对拿瓦侯沙画和藏族的曼荼罗进行了比较,指出“拿瓦侯沙画与藏族曼荼罗都是某些祭仪的组成部分。当祭仪做完之后,图画即被擦除。沙子被堆起来运走。拿瓦侯人与藏族人都喜欢把沙子丢弃在附近的河里或者洗衣处”。而两者之间的“相似之处不能说是一种偶然的巧合”。进言之,“沙画也许是源于亚洲的说法或许距离真理不太遥远”。在对沙画和曼荼罗做了比较之后,乔健先生又比较了拿瓦侯诵唱者与藏族《格萨尔》史诗诵唱者,作者对两者的传承方式进行了较为细致地分析,并在社会角色、社会功能、社会地位等三方面进行了比较后指出,拿瓦侯祭仪诵唱传统的传承与藏族的格萨尔史诗传统的传承,符合泰勒对文化定义中所讲的是“由一个人以社会分子的身份获得的”这个经典定义,“而我们也在这定义中找到两者的共同点”。至此,我们从这3篇文章中可以看到,乔健先生通过自己的田野调查,以比较的视野在进行跨文化比较的同时,在更宏大的议题上,关涉的是对亚美文化之间关联性问题的探讨,其中不仅涉及对藏族和拿瓦侯的比较,还涉及对知识和身体之间关系的讨论。

李安宅先生的《祖尼人:一些观察与质疑》,则是作者出于两个目的而进行的研究。正如作者所言:“我之所以对研究祖尼人产生兴趣,源于两个目的:一是想通过研究一种陌生的异族文化,使自己获得一种文化洞察力;二是可以学习美国人类学家的田野调查技术。”因而作者从宗教、领导、丈夫和妻子三大板块进行分析,通过自己的田野,对已有研究中的观点进行修正和反思,并在研究中提出许多问题,其“本意在于追求真理”。

张光直先生则在《连续与破裂:一个文明起源心说的草稿》一文中指出,中国文明是一种“连续性”文明,即“人类与动物之间的连续、地与天之间的连续、文化与自然之间的连续”。而西方的文明形态“实在是个例外”,是一种“破裂性”的形态,两者相比,“社会科学的21世纪应该是中国的世纪”。

以上所述的这5篇文章作为该书的第1部分。正如其标题“美洲与亚洲文化的远古关联”那样,这5篇文章中有4篇是讨论这个主题的,即在比较的视野下,探讨的是亚美文化之间的关联与区别,李安宅先生的研究虽然对此涉及不深,但在文本中依旧比较了中国人和美国人对同一件事的看法和态度。

作为该书的第2部分——《拿瓦侯传统的延续》,则是乔健先生的博士论文,其英文版出版于1971年。如乔先生所言:“本书主要源于我的博士论文,一份旨在探讨祭(ceremonialism)在拿瓦侯社会中与儒家在中国文化中是如何得以延续的比较研究报告。”而“我的目标是:以田野调查为基础,建立一个这种过程模式(models of the process),借以反映在不同的社会与经济发展阶段,传统或者文化是如何得以延续的”。全书共由7部分组成,即序、导言、拿瓦侯族及其传统、传承、施授、认知、延续与中断。除序和导言外,在其余5部分的讨论中,作者既对拿瓦侯族的传统进行了细致呈现,也相应地提及中国传统文化,在分析中进行两者之间的比较,指出“在传承或使用传统知识的过程中,每一种文化都有一系列关于个人对传统的拥(personal possession),以及对其履行各种角色(role)——老师、施授者、学生、授受者等——的资格(qualification)的概念和看法。这一系列的概念和看法,在人们适应所处社会文化方式的过程中起着重要的作用,它支配着所有参与继承传统的人们的举止行为,因此,它将影响着传统延续的方式”。“然而本书作者却没有忘了人类学家的职责是既要树也要林,对单一文化作深入的研究调查固然重要,但也要有人类整体文化的视野,所以他先以他宽广丰富的跨文化经验提出他对美亚远古文化关联的论题,然后再以他对拿瓦侯单—文化深入理解的资料作为补充支持,可以说是林与树都兼顾的安排,这也是本书最大的特点。”

至此,笔者对《印第安人的诵歌》这本书中所涉研究进行了简单的介绍,在这里,我们可以看到老一辈中国人类学者的研究特点和关怀,他们没有就田野而田野,而是有一个宏大的视角和关怀,这也正是我们所要学习的。乔健先生的研究远远不止于此,因而接下来笔者想大概谈一谈乔健先生的其他研究。

三、乔健的学术遗产和当代意义

回顾乔健先生的一生,我们可以看到他不仅在学术上有很高的造诣,而且在学科建设方面,也做出了极大的努力。如乔先生在香港中文大学创建人类学系,并担任系主任长达12年(1980~1991),为东华大学创建了族群关系与文化研究所并担任所长6年(1995~2000),并在东华大学校内成立“民族学苑筹备处”并担任主任4年(1997~2000),继而又积极推动原住民民族学院的筹设。

纵观乔先生的研究,除上文所提及的对美国印第安人中的拿瓦侯族研究之外(在本部分中不再赘述),乔先生的研究还涉及中国台湾原住民中的卑南族的研究、西南地区瑶族的研究以及对底层社会(山西省的“乐户”)的研究。笔者认为,有必要对这些研究作出简单的回顾和归纳,以便更好地理解乔先生的学术心路。

第一,族群研究。除对拿瓦侯族进行研究以外,乔先生还对台湾南岛民族——卑南族进行过长达40年之久的关注。1956年春,乔先生跟随凌纯声和卫惠林两位老师做田野调查,1960年又以卑南族吕家社为田野点,进行了为期4月之久的田野调查,先后发表了《卑南族吕家社的社会组织》《卑南族吕家社祖家制度的研究》和《文化变迁的基本形式:以卑南族吕家社百年经验为例》等文章,“总的来说,笔者对卑南族的研究有两项特色:第一是固定在一个点上,这个点便是卑南族知本社群的吕家社,也即现在台东县卑南乡的利嘉村;第二是实际调查的时间虽然不足半年,对比传统人类学的一般的田野工作,这是不够长的,不过却跨越了四十余年的岁月。这两项特色可以合并为一项,那就是对一个固定的点断断续续作了四十余年的观察。”除笔者所列举的这几篇文章外,关于乔先生对台湾南岛民族的研究,可以参考李亦园先生的文章中所列举的参考文献。除对卑南族的研究以外,乔先生还对大陆的瑶族进行了田野调查和研究,编著了《瑶族研究论文集:1986年瑶族研究国际研讨会》和多篇文章。在这些研究中,我们可以看到,乔先生不仅具有跨文化的视野,而且在研究中还能不断地进行“自我创新”,“确实是国内族群与社会文化研究的先驱与领航者”。

第二,对中国传统文化的研究。按李亦园先生的总结,乔健先生对中国传统文化的研究可以分为两大类,即对民间文化的研究和对“计策行为”的研究。在民间文化研究方面,乔先生除对香港地区的“打小人”、石祭、渔民家庭神祇研究以外,还对大陆华南地区的婚姻制度和妇女地位等问题进行了研究,对“不落夫家”的探讨深得两岸学界的注意。而“计策行为的研究是极少受人注意的项目,但又不能不说也是中国传统文化中很独特的一个面向,而乔健兄确能有这种灼见把它挖出来作为探讨的对象,补足其一向被忽视的缺陷,尤其是在当前政治、社会以及工商业界盛行尔虞我诈的环境之下,这种计策行为的研究,实在极为难得”。

第三,对中国传统底边社会的研究。所谓“‘底边社会’(Base and marginalized society)是指传统社会中为人们作娱乐表演或贴身服务的行业,包括卖艺、杂耍、优伶、发匠、修脚、娼妓、乞丐以至‘乐户’。这些行业群在传统社会中地位极低下,且被视为‘贱业’,或称为‘下九流’的群体,而其处境也都在主流社会的边缘,所以称他们为‘底边阶级’”。而“他们”所形成的社会则为“底边社会”。乔健先生对此的研究始发于其对山西151户乐户的调查,在此基础上出版了《乐户:田野调查与历史追踪》一书。通过研究,乔先生指出:“底边阶级是传统中国社会的一部分,而且是构成中国传统社会阶级体系的重要基础,不了解他们,便不能了解传统中国社会的全貌、不同阶级间的互动及整个社会的运作机制。”因而作为“整体”的社会,不仅只要一般意义上的“大传统”和“小传统”,还有更次一级的“底边阶级”,而这些都应该被纳入“整体”进行讨论。同时,乔健先生对大陆民间文化研究提出了几点建议。他说:“费老在他临终的时候念念不忘的是,叫大家一定要重视求知,我觉得现在对于年轻人来讲,田野工作还是没有受到足够的重视,很少人愿意能够真正下到田野,并且至少要拿一年的时间在那里,这方面我希望得到改变,这是第一点。第二点,我希望现在年轻的学者尽量阅读外文的原著,不要靠翻译……所以我认为一定要读原文,读全篇,尽量不要依赖二手资料。第三点,就是多看一点真正的异文化。不能只看到中国,我们一定要了解一点其他文化。要提倡跨文化的比较研究。不只是开阔视野,还可以增加你解释的深度和宽度。”这些建议时至今日,依旧是我们应当关注和落实的。

第四,对人类学学科建设和研究方法的一些讨论。纵观乔健先生的一生,在植根于田野调查研究的同时,对人类学学科的发展和建设也投入了很大的精力,并书写了多篇文章来讨论如何在中国更好地开展人类学研究。早在1986年,乔先生应云南省社会科学院之邀,在昆明做了以《从西方人类学的演变说到中国学术的发展》为题的学术报告。在报告中,乔先生回述了西方人类学的发展脉络,并对台湾人类学的研究进行了概括,对大陆的人类学则基于自己参加彝族学术谈论会的经验,指出了一些研究中存在的问题。1994年的文章就“人类学、主要是社会——文化人类学是怎样传播到中国,又是怎样得以推广的?人类学家如何适应中国社会?中国社会对这一相对年轻的学科是怎样作出反应的?”的问题作了具体的分析和呈现。1995年发表的《中国人类学发展的困境与前景》中指出,中国人类学的困境在于没有明确的地位(且在民族学和人类学的界定上尚未达成共识),在于“功利主义的压力”和“现有人类学的方法不足以有效地研究中国社会”。在对困境论述后,乔先生提出中国人类学发展的前景,这种前景的基础在于,中国传统文化下的共性和差异以及丰富的地域性特点,而这些特点会为之前无法进入大陆的研究者提供极其丰富的资料;第二个前景在于,中国有着大量的用文字记载的历史文献;第三个前景则基于“中国是一个多民族的国家这一事实之上”,因而中国人类学的发展困境与前景并存,而“我不知道有什么巧妙的办法能迅速解除困境,让美好前景早日实现。但我觉得最要紧的是诚实、团结与有信心。只要所有关心与研究中国的人类学者实事求是地认清当前的困境,团结起来,一起尽力去克服。困境终会逐步消除的。另一方面我们对前景要有信心,各人按自己的兴趣与能力,一点一滴地去争取,那么美好的前景,一定会早日实现的”。当然,乔先生对中国人类学学科建设和发展的相关文章,并不止于笔者所提及的这几篇,鉴于篇幅问题,在此不提及其他相关论述。从这些文章中,我们可以看出乔先生对中国人类学发展所给予的关怀和做出的贡献。

以上笔者所提及的这四个方面,也是笔者对乔健先生学术心史的大致概括和回溯,在这一过程中,我们可以看到乔健先生在多方面的建树,这些都是乔健先生的学术遗产,于我们而言,这将是一笔“学术财富”,当下我们在积极推进海外民族志研究、人类学学科建设和全面发展的同时,也应当对乔健先生研究中提及的“计策行为”“底边社会”等研究投入应有的关注,使之作为中国人类学研究中国社会这一整体中的一“部分”。同时我们也应该提及,老一辈人类学研究者虽然离去,但他们的学术遗产在当下依旧具有意义且没有过时,对我们当下的研究依然具有借鉴和指导意义,后来者在继承的同时,应该继往开来,勇于创新,继续推进研究,使人类学在为中国研究做出贡献的同时,为全世界人类学学科的发展做出贡献。

▲ 乔健

四、结语

在《漂泊中的永恒:人类学田野调查笔记》一书中,乔先生这样写道:“我并不曾将自己永远关在冷门里,也常常和冷门外的同学接触,但反而感到寂寞。我曾独自奔波于山地,却与万物同有欣欣向荣之感。然而在大学里却觉得单调与沉闷。虽然大自然依然有声有色,大学生却已经缄默了,似一片无风的沙漠,无声无息。”这种对大自然的领悟,孕育了乔先生后来的人类学之路,于是在大二从历史系转入人类学系后,乔健先生的人类学之旅就从此开启了,直至他生命终止,但他的学术遗产将因继承者的传承而走向更远。

我们以会议的形式来纪念乔健先生,笔者想这对于一个从事人文学科的研究者而言,意义是重大的,这种“意义”不仅在于对其学术贡献的肯定,而且还在于对其衣钵的传承。乔先生从事人类学研究的一生,从国外到台湾再到大陆,始终把田野调查和宏大的关怀关联在一起,于我们而言,这是值得我们学习和传承的。就像先生在《拿瓦侯传统的延续》中所提及的那样,“传承过程使传统在一个社会中得以保存,而施授过程则使传统的好处在一个社会中得以利用。这两者对于传统的延续都是必不可少的。隐藏于每一种文化的传承与施授过程的背后,是一系列关于个人对传统的拥有,以及对于个人履行各种角色——老师、学生、施授者、授受者等——应该具备的资格的概念和看法”。因而我们肩负着如同拿瓦侯人一样的责任——传承,与此同时,要以更加宏观的视野,从事我们的研究。“无论是中国研究还是他者或者异文化的研究,永恒的追求并非只是一国、一族、一乡、一地的研究,而是探索人类思想与行为的基本规律与结构,这才是真正的人类学视野:理解人类之永恒。”

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《思想战线》2020年第6期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛