摘要:中国神话学将考察的对象局限于古代遗留下来的神话文本,并且认定神话只存在于人类的童年时期,从而导致神话学和神话研究的没落。西方学者开启了重新认识神话的学术视野,颠覆了固有的神话樊篱。神话是关于世界和人类本原问题的探询,宣扬了立足于信仰的永恒的精神境界。神话叙事意味着我们认知世界的努力。神话从远古一直向我们走来,进入到我们的生活世界。传统神话以崭新的形式呈现出来,而现代神话则成为奇迹创造和另类叙事。

关键词:神话;神话学;文本;叙述;生活世界

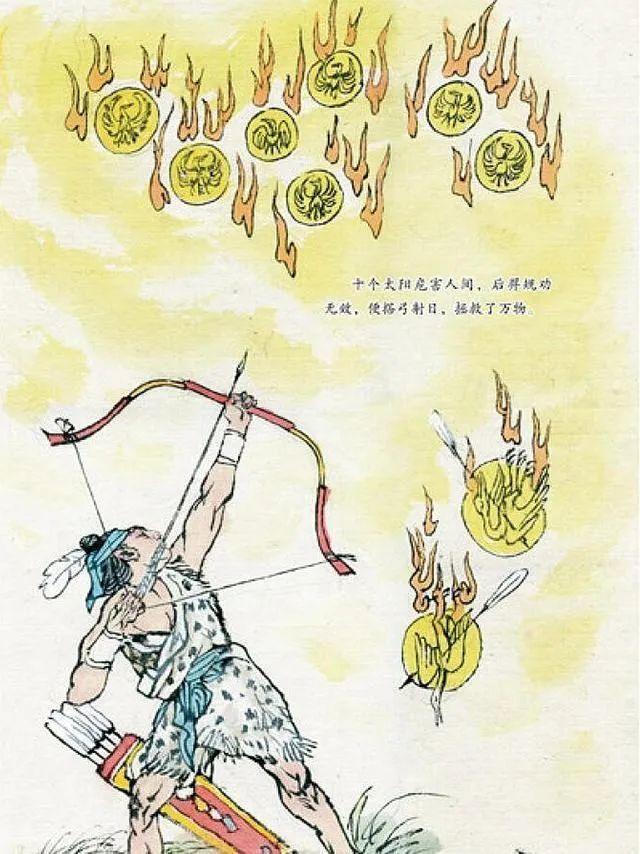

▲ 后羿射日神话

一提及神话,人们自然就会想到上古时代的神话文本。目前,似乎只有神话学学者在面对这些神话文本,神话文本的价值似乎只是神话学的研究对象。既然神话是一个民族古老的百科全书,是一个民族各类学科知识乃至精神及思想的源泉,那么,神话就不应该只是学术的或者说知识的,不应该只是远古的,更应该是现代的,是社会现实和现实生活的。也就是说,神话需要不断叙述。这里的“叙述”指的是神话在现代社会的延续和呈现。

一、神话不等于神话文本

迄今为止,中国神话学仍以古代典籍中的神话文本为关照对象,这些神话文本成为神话的同义语。神话学的目的似乎只是解释神话,陷入了解释神话学的窠臼。其实,神话的意义主要不是研究的,不在于相关的文章和著述,文章和著述对神话本身没有丝毫影响,而在于获得新的生机。既然我们认定民间文学是“活态”的文学,民间文学记录文本是民间文学,但民间文学不等于民间文学记录文本,那么,神话就不能是例外,神话同样不等于上古的神话文本。《山海经》不等于神话,《淮南子》不等于神话,《离骚》不等于神话。神话既是远古的,也是现代的,是当下的。

然而,我们需要面对的神话事实是:神话传承中的文字化、文本化问题。一旦人们接受和宽容了这一神话事实,人们就认定神话已失去了继续发展的可能性。这是学者们固执的学术偏见。的确,袁珂先生编写的《中国古代神话传说》中的神话,早已极少在口头流传了;我们都是炎黄子孙,但很少口耳相传炎黄的故事。当今人们将远古神话视为可供阅读的文本,只是强调一些神话原型仍在释放无意识的力量,以及强化神话作为“起源”的意义,这是神话的贬值。就神话形态而言,神话是一种综合的文化遗留物,它所蕴含的意义非常丰富。单就其所演述的方式来说,主要的形态就有口头的、仪式的及实物的,以信仰的尊严来组织社会与文化生产,以禁忌的教化来传播神谕和神的言行,神话因此必然是神圣的。如果我们只停留于文本化的接受和解读之中,神话的内在精神会丧失,神话的传承也会大受影响。

神话的实质是传统的、古老的,然而,其呈现的方式则应该是当下的或说是现代的。上古神话不能被复制,却可以得到延续。可以说,神话资源转化从中所延续的,正是对简单的阅读神话文本的一种修正与补充。神话的意义存在于其存在,而主要不是意义的解释。神话的意义存在于神话叙事的不断延续。在口传时代,神话叙事的形式是单一的,至少那时流传下来的神话形式是单一的。人们认定上古神话作品就是神话的全部。

由于汉民族远古神话与史诗的分离,其地位很难像古希腊神话那样成为衍生出多种叙事形态的元叙事。中国远古神话埋葬于文字,这些神话的意义在人们的反复阅读中早已固定下来,书面叙事的形式很难激发上古神话的复兴。这就需要我们以开阔的视野对上古神话资源作出研究,并以多元形式去重新阐释、重新发掘上古神话的形态与意义,在现代神话学的语境中为上古神话寻找新的时代价值。

中国的神话学者几乎都将神话存在的时间限定于上古。在整个中古时期,由于人们的思想为“不语怪力乱神”的儒家所统治,神话失去了生存的土壤,完全退出了中国文化系统。但在西方现代神话学的视野中,中国神话状况并非如此。英国学者凯伦•阿姆斯特朗(Karen Armstrong)在《神话简史》一书中是这样论述中国中古神话的:“中国没有正式的神殿、没有创世说、也没有神人同形同性的神祇。同时,各城乡都没有保护神,也缺少崇拜仪式。但这并不意味着中国古代社会没有神话基础。中国最重要的神话仪式是祖先崇拜,它指向一个先于人类世界而存在的先验世界。” 接下来,凯伦•阿姆斯特朗又描述了一条贯穿整个中国古代社会的神话主题:

中国的“昊天上帝”跟其他神话体系的“天空之神”命运不同,它不仅没有随着时间的推移凋敝退隐,反而越发强盛起来。在商朝(约公元前1766—公元前1122年),皇帝即“天子”的正统性和合法性来源于他是惟一有权祭祀天帝的人,而且,根据永恒哲学,天子就是上帝在尘世中的“副本”——在1911年辛亥革命之前,这一天人对应的神话在中国长盛不衰。

西方学者的观点为我们重述中国古代神话开启了一扇大门。中国神话并非就是上古神话,中国神话史需要在更为开阔的视野下重新书写。如此,才能将中国神话真正纳入世界现代神话话语体系之中。

另外,上古神话要获取新的话语地位,也需要寻求当代性的发展空间。在《神话学》(Mythologies)一书中,法国思想大师罗兰•巴特(Roland Barthes)将“流行”视为神话,将符号学诠释为神话学,构建了现代社会神话的知识谱系,为“陈旧”的神话学注入了旺盛的生命活力。罗兰•巴特说“神话是一种言谈”,任何打破神话既定生存状态的行为,都可能促使神话之再生“神话”。热衷于形象表现的上古神话,其生命的复活大概也在于立体、直观的展示。譬如,就最近已进入开放阶段的武汉大禹治水神话园而论,借助于大量的雕塑作品来展示大禹治水的事迹与伟大功德,作为一种神话资源转化的举措,很可能成为一个成功的范例。

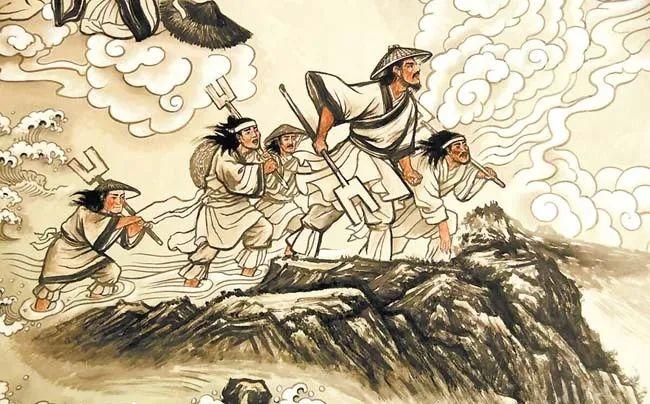

图 |大禹治水神话

神话是一种叙事的言谈,叙事是没有风险的,而评论、判断及对意蕴的探询都可能失之偏颇。罗兰•巴特说:“神话并不否认事件,相反地,它的功能是谈论它们;它简直是纯化它们,它使它们无知,它给予它们一种清晰度,那不是解释的清晰,而是事实叙述的清晰。如果我叙述法国帝国性的事实状态而不解释它,我将发现它是自然的而且毋庸多言的:就会消除疑虑。……它建设了一种极为幸福的明晰状况:事件似乎是自动意味着什么。”上古神话的魅力正在于其叙事性。上古神话是纯粹的叙事,马林诺夫斯基也断言:“神话不是因为哲学的趣意而产生的野蛮人对于事物起源的冥想。它也不是对于自然界而加以思辨的结果, 不是标记自然律底甚么表象。它乃是一劳永逸地证明了某种巫术底真理的几件事件之一所得到的历史陈述。……神话不过说明巫术怎样到一个族,一个地方,或一个部落底手里的叙述。然在任何时候,神话都是巫术真理的保障,是巫术团体底谱系……而主要的神话不过是叙述巫术底荒古奇迹罢了。”在这里,马林诺夫斯基指明神话不是哲学上的“冥想”、自然界中的“思辨结果”、自然规律的“表现”,而是一种“历史陈述”,荒古奇迹的“叙述”。

然而,在早熟的知识分子手里,一旦受到“历史”和“文学”的掠夺,加上学者们自以为是的推波助澜,上古神话叙事便无情地中断了。这种中断并不在于《中国古代神话传说》中的神话没有得到继续讲述,而在于这些神话不再成为人们生活的有机部分。我们早已习惯了对神话肃然起敬和敬而远之,一味地颂扬神话的崇高与神圣,致使神话高高在上而终究未能回归现实大地,神话世界与生活世界之间高耸起一道难以逾越的屏障。

二、传统神话回归生活世界

回归生活世界是现代哲学的重要趋势,也应该是现代神话学努力的方向。这里的生活世界并非胡塞尔通过回归前科学和前逻辑的生活世界而重建的意义世界和价值世界,而是指我们现在正在经营和实践的文化与生活的世界。传统神话回归生活世界,就是进入我们的生活和文化领域。

神话,尤其是创世神话,属于宏大叙事,是向宇宙万物发出最神圣的追问。上古神话专注于全人类、全部落、全民族的根本问题,其功能是解释最基本的概念和事实,如宇宙、太阳、人类的起源等。在原始民族中,神话并不像我们理解的那样,只是一种古老的故事或者说是可以结束的故事。在他们看来,神话包含的不仅是古老的故事(且多看成历史故事),而且是有关事物起源的道理,不可动摇的信念及言行的规矩等等。“神话思想不关心明确的 开端和结束,因此,不走完整的行程:它总是留下一点未完成的东西。像仪式一样,神话也是‘不可终止的’。”然而,本身不会中断的中国神话叙事却被神话学者无情地框定在最遥远的历史顶端。随着社会的发展,神话学逐渐演变为神话哲学,使用上古神话表现为超越时代生活的抽象的、思辨的理性活动,神话哲学内化为现实生活世界的上层建筑。

古往今来,似乎能够享用神话的精英们不厌其烦地、过度地解释着神话,似乎只有他们理解了神话的真谛和价值。并断言,神话思维和神话叙事只能产生于人类的初始社会。于是,神话在中国学者们的操弄之下,越来越远离现实社会,成为一门纯粹的学问,神话作品早已成为遥远的故事。中国文人和学者沉溺于解读和诠释神话文本,却忘却了对神话叙事的继续经营。学者和文人在一再感叹中国神话没有得到充分发育的同时,却无心给予神话新的滋养,视而不见当下生活中的神话叙事。上古神话资源的再利用似乎成为天方夜谭。

既然神话是原始族民共同的文化创造,是百科全书,关涉到所有的人类,就不应该变成少数神话学家的学术独白,神话的本质就决定其本身具有回归现实生活和大众的强烈要求。

由于神话解释的是世界本原问题,而这些问题实际上没有可以接受的一元实证的终极答案,人类一直在寻求关于这些问题的新的解释。所以,神话叙事并不会终结,只是在发生不断的变化。结构主义大师克劳德•列维—斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)指出:“我们知道,神话本身是变化的。这些变化——同一个神话从一种变体到另一种变体,从一个神话到另一个神话,相同的或不同的神话从一个社会到另一个社会——有时影响构架,有时影响代码,有时则与神话的寓意有关,但它本身并未消亡。因此,这些变化遵循一种神话素材的保存原 则,按照这条原则,任何一个神话永远可以产生于另一个神话。”不同的时代有不同的神话世界。在后世的演变过程中,上古神话不断地迎合“当下”的叙事策略而调整叙述方式和内容。

神话从一种变体到另一种变体,其实就是利用原有的神话资源构建新的神话世界。而这种利用的依据恰恰是神话思维。西方文人和艺术家们一直在努力继续着神话叙事。远古神话的变形法则演绎成《哈里波特》《指环王》、卡夫卡的《变形记》、T.S.艾略特的《荒原》、乔伊斯的《尤利西斯》以及毕加索画笔下的《格尔尼卡》。这些“后上古神话”产品令秉承了神话思维的当下人如醉如痴。电影《金刚》把原始叙事与现代叙事紧紧连接了起来。借助大众传媒,神话叙事突破了远古时期的单一形态,变异为千姿百态的符号系统,震撼着现代人的神经。

在中国后世一些经典性的口头叙事中,同样直接再现了神话的变形法则,体现了万物有灵、物我化一的观念。例如,中国神话中的炎帝之女——女娃,“游于东海、溺而不返”,化作精卫鸟,“常衔西山之木石,以堙(因)于东海”;大禹在治水时,也曾化为一头熊。而这种变形手法,在后世的民间叙事中也得到运用,譬如,在梁山伯与祝英台的传说中,他们死后就化作一对飞蝶;有嫂在山中找姑姑,饿死后幻化为叫声是“找姑!找姑”的找姑鸟。这是人化为禽兽的传说。在传说和民间故事中,还有禽兽变人的诸多实例,如在《白蛇传》中,白蛇和青蛇变成娘子和丫鬟,天鹅处女型故事中的天鹅化人。传说和民间故事中的这种神、人、物互化的变形手法,是对神话的直接继承。从思维的层面考察,两者完全通达。

远古的神话叙事和神话思维其实早已深深嵌入现代人的心理,演绎为神话的思维定势。后世民间传说所叙述的事物同神话一样,都有着久远、巨大的时空特征。例如,神话中的盘古,身长九万里,夸父与日竞走,一口喝干黄河渭水两条河;普罗米修斯因盗火给人类被绑在高加索山上,宙斯派鹰每天啄食他的肚脏,吃多少长多少,这个处罚是永久的。民间传说中能看到类似的描写:牛郎织女银河分开,孟姜女万里送寒衣,白娘子永镇雷峰塔,久久无终期。可见,民间传说表现时空的夸张叙事是对神话幻想的借鉴和移植,它以空间的宏大或遥远,以时间的久长和无限来叙述不可能存在的人物和事件。16世纪以后,人们普遍深信只有逻各斯才能将人类引向真理,科学已将神话打入了深渊。“人们试图用理性的言辞来重新诠释神话,但这是一项注定要蒙受失败的新事业,因为神话从来和永远都不是在陈述事实。”

当代神话学家温蒂•朵妮吉说:“在宗教史中,神话所以可能出现,是因为神话首先是被相信的故事,被信以为真,是因为尽管有时大量证据表明它其实是一个谎话,人们还是照样相信它。”精卫填海,大禹化熊治水,牛郎织女银河分开,孟姜女万里送寒衣等等,显然是“谎话”,人们之所以津津乐道并坚信不疑,在于这些叙述都表现了无限、永恒、壮烈、崇高和伟大,以及对生命价值的执著追求,其间充溢着悲剧精神。而这些,提升了我们的生活境界,是我们的生活世界永远不能缺少的。

然而,在中国,传统神话回归生活世界似乎更多表现在民间口头叙事之中,文字叙事、影视叙事、图像叙事、大众传媒及建筑、服饰、绘画等则很少展示神话叙事的想象魅力。神话资源被学者们高高悬搁起来之后,要重新回到生活大地就必须重构神话思维。被现代一些学者断言为缺乏想象力的“我们”,应该像我们的祖先一样,展开想象的翅膀,让神话叙事全面进入我们的生活。否则,我们可能仍热衷于观赏缺乏想象力的韩剧,而且“看了又看”。

三、现代神话的另类叙事

上述神话的现代表达,是远古神话在现代的自然延续。神话还有另一种表达形式,即富有时代特色的现代神话。现代神话学家之所以很难给神话下定义,一个重要原因是存在着与上古神话形态迥异的现代神话。神话学开始转向阅读现代化进程中的都市神话。

温蒂•朵妮吉说:“我不希望把神话限定为涉及超自然生命的故事(虽然许多神话确实如此),而且,尽管在神话与史诗、传说、历史、电影之间存在着重要差异,但在很多方面我认为这些文本发挥类似功能,所以应该放在一起研究。我的确不愿把神话限定于书写的文本,更不用说仅限定为古代的书写文本;神话可能是书面的,也可能是口头的,可能是古代的,也可能是当代的。”影星、歌星和体育明星层出不穷,近些年还出现了文化之星,他们成为社会的热点,成为庞大人群追捧的目标。社会以各种不同的方式,口传、报刊、电视、网络等等共同讲述着他们的事迹和精彩。他们的扬名及扬名的运作过程正是现代神话。他们神“化”的过程,与我们祖先的神话制造过程一脉相承。期间同样充满了想象、夸张、神奇和信仰。如果说远古神话是永恒的话,那么,现代神话则是有限的言谈。这些人物“变成暂时性神话言谈的牺牲品,然后就消失了,其他的则取而代之,并且获得神话地位。”

罗兰•巴特把对现代神话的解释及意义的征询定义为《神话学》。这部书中的文章,是以法国时事为主题的感言。面对大众文化产品的不断涌现,罗兰•巴特试图定期就法国社会所蕴涵的一些(流行)神话进行反省。他在《神话学》一书的初版序言中说:“一开始,神话的概念对我而言,似乎就是要解释这些冒牌事实(fausses évidences)的几件事例。在当时,我仍然使用传统意义上的‘神话’(myth)这个字眼,但我也已确信一个事实,也是我稍后试图归纳所有结果的依据,那就是:神话是一种语言(mythe est un langage)。……然而,只能在探测、研究一系列的现代社会现象以后,我才决定试以有条不紊的风格,来定义所谓现代神话(流行)。”神话语言自然是叙事的语言,也是流行的语言,人们共同使用的叙事语言,便构成现代神话文本。

图 |罗兰•巴特《神话学》

罗兰•巴特对现代神话的解读十分广博,流行即为神话。沙滩上的旗帜、标语、广告牌、衣服、甚至日晒赤褐的皮肤,对他而言都是讯息,都需要解释。《神话学》一书的第一部分“流行神话”,所叙述的对象在现代都市司空见惯,诸如“摔角世界”“玩具”“肥皂粉与清洁剂”“葡萄酒与牛奶”“脱衣舞”等等。这些神话“至少有双重的意义,它或者是古典或人类学意义下的一篇叙事(récit),甚至也可以是一种文类(比如‘摔角’和‘环法自行赛’)或者它指的是一种程序、一种功能,这时它意谓着‘神话化程序’(mystification)。”尤其是现代传媒,它本身就是神话,同时它又在快捷而迅速地制造成批神话。在现代社会,神话不是一个形容词,而是一种客观的社会体裁。如果说,远古神话是关于祖先起源的叙事,那么,现代神话则是关于神话自身的叙事。

辽宁沈阳有一种名酒叫“道光二十五”,流行整个东北。这种酒从无到有,从无名到有名,也就数年时间。“道光二十五”,多么响亮的名称,酒的名称与清王朝联系起来了,与一百多年前的宣宗联系起来了。它在炫耀自己悠久的历史与辉煌的起源。尤其是“道光二十五”的地下发掘,更是为这种酒建立了非凡起源的谱系。它已不是一般的白酒,经过了精心的装饰以后,表现出超然于物质之外的社会功用。其散发出来的酒香,洋溢着东北满族人特有的历史荣耀。“道光二十五”不仅是一种酒的品牌,也是一种现象、一个过程,是现代社会的元叙事。

图 |“道光二十五”

“道光二十五”及其成名的过程就是现代神话。这则神话是如何被讲述的,谁参与了这则神话的制作,是如何制作出来的,参与制作的各种因素是如何达成协议并共同进行运作的?所有的品牌及影星、歌星都有其形成的规律和机制,透视出强烈的社会动机。“每个神话都有它的历史和它的地理;每个神话事实上是另一个神话的符号:神话因为扩散而成熟。”对神话还应该进行社会地理学研究。“只要我们缺乏报纸媒体的分析社会学,神话的社会地理,就仍然难以追踪。”所有这些,都是罗兰•巴特所定义的“神话学”应该解释的问题。

罗兰•巴特是这样认识法国玩具的:“法国玩具完全预示成人世界功能的事实,必然使孩子准备接受这些东西,将他依次组成,甚至在他能够思考之前,个性便已消失成为军人、邮差和伟士牌机车。玩具在这里展示了成人不觉得奇怪的东西:战争、官僚体系、丑陋、火星人等等。”罗兰•巴特就是这样运用他自己的“神话学”来解释所面对的各种讯息,努力探询所指、能指与物体本身之间的关系。正是由于他能够发现讯息和产品的深层意义,才有了再生神话的冲动与信心。

当然,纳入现代神话的并不只是这些社会的宠儿。罗兰•巴特说,“每件事情都可以是神话吗?是的,我相信如此,因为宇宙的启示是无限丰沛的。世界上的每一种物体,都可以从一个封闭、寂静的存在,衍生到一个口头说明的状态,可供社会使用,无论自然与否,没有法律禁止谈论事物。”另外,神话作为一种言谈,并不限于口头语言系统。“它可以包含写作或者描绘:不只是写出来的论文,还有照片、电影、报告、运动、表演和宣传,这些都可以作为神话言谈的支援。”

当代社会所传承的神话,其神圣性渐趋淡化,神话已演变为一种讯息、一种精神、一种符号及一种意义构成方式。神话要复兴时代的活力,需要重新经历“神话化程序”,即重新建构可供人们想象的神话空间。也就是说,我们有必要认识神话的时代性过程,正如我们所知的上古神话的历史演变一样,每一个时代的神话都被注入了时代的因素,数个世纪以后,这种时代性转化为神话内部的一种因素。而对时代来说,神话则是其活力的来源之一。当一个时代能够为神话的再现提供充分的空间和时间,那么,无疑便孕育了强烈的民族意识和进取动机。一定程度上,通过神话资源的转化,人类文化的总体精神与诗性智慧得以传承和理解,人类的本质意义得到维护与强调。

神话沉迷于自身的叙事,远离了所有的论证。尽管中国上古神话的情节后世没有得到有效的延续,但神话叙事一直没有终止。“人和神话的关系并非建立在真理,而是在使用上:他们根据需要将其去政治化。”我们的生活离不开叙事,惟有叙事能够将古代口头传统延续至今。远古神话叙事是取之不尽的叙事资源。人们在通过大众传媒进行神话叙事的同时,也会激活处于休眠状态的上古神话客体。黄帝、炎帝、伏羲、颛顼等三皇五帝的故事并没有讲完,它们不止是原型、不止是崇高、不止是精神,不是陈旧、过时了的文化符号,它们必将重新开启“神话化程序”,而步入社会生活,融入各种叙述形态而复活自身的叙事。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《北京师范大学学报(社会科学版)》2009 年第1期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛