摘要:“和佛”是听卷者参与宝卷演唱的一种形式。其方式是唱词句尾,宣卷人将末字拖腔,听卷者齐声接唱并和唱佛号。“和佛”来源于佛教俗讲中的唱念佛号,并深受中国古代“相和”演唱方式和净土五会念佛的影响。最能代表宝卷“和佛”特点的是“诗赞和佛”和“小曲和佛”。它们是各地宝卷文化传统和音乐实践相结合的产物,其音乐价值不容忽视。“和佛”是宝卷演唱和其他说唱文艺最根本的区别,它使得宗教信仰在仪式活动中得到展现,充分发挥了宝卷的信仰与娱乐功能。

关键词:宝卷;“和佛”;相和;诗赞体;板腔体

“和佛”,又称“搭佛”或“接佛”,是听卷者参与宝卷演唱的一种形式,其具体的表演方式是在唱词句尾,由宣卷人将末字拖腔做提示,听卷者齐声接唱并和唱佛号。“和佛”是宣卷的一个重要组成部分,但一般不标注在宝卷文本之中,即使标注,与实际表演也差距甚大。这种文本记录上的先天缺陷使得宝卷“和佛”研究既不被重视又难以展开。虽然一些学者在田野调查的过程中,将“和佛”作为音乐资料进行了记谱和整理,但又很难将之放入宝卷文化系统中进行考量。近现代的宝卷研究中也没有对“和佛”的专门研究,只有在《中国宝卷研究》一书的不同专题中有所涉及;本文在此研究的基础上,对宝卷“和佛”继续做一点探讨。

一 “和佛”的起源

“和佛”的来源不明,但念唱佛名由来已久。念唱佛名既是信众表达信仰的一种方式,也是修行的一种方式。正如北魏昙鸾在《略论安乐净土义》中所云:“若念佛名字,若念佛相好,若念佛光明,若念佛神力,若念佛功德,若念佛智慧,若念佛本愿。”念唱佛名被广泛地使用在佛教法事之中。宝卷源出于佛教,“和佛”与佛教法事中的念唱佛名有一定的关系。

(一)佛教法事中的念唱佛名

南朝梁慧皎的《高僧传》认为念唱佛名始于佛法初传之时:“昔佛法初传,于时齐集,止宣唱佛名,依文致礼。”又载八关斋时信众唱佛:“于是阖众倾心,举堂恻怆。五体输席,碎首陈哀。各各弹指,人人唱佛。”唐代俗讲中唱念佛名之处甚多,例如敦煌遗书P.3849和S.4417所载“念菩萨”“念佛”。日僧圆仁《入唐求法巡礼行记》记载了登州赤山院的讲经仪式,在打钟后“讲师上堂,登高座间,大众同音称叹佛名”;又载新罗的讲经仪式“大众先入列坐,讲师、读师入堂之会,大众同称叹佛名、长引”。这种“大众同音”“大众同叹”具有与会众人齐声和唱(念)的特点。

当然,念唱佛名远非与会众人齐声和唱(念)那样简单。唐代敦煌文献中标注唱(念)的方式有三种,而且唱(念)的内容也不限于佛、菩萨的名号。第一种是在文中直接提示举行仪式时需大众念唱佛名,如上文P.3849、S.4417以及《入唐求法巡礼行记》所记。第二种是用“唱将来”提示接下来请“能者”演唱,“能者”应该指都讲,可能还有寺属音声人。对“能者”的提示有四个方面。一是请其唱经题名目,例如《太子成道经》“能者严心合掌着,经题名目唱将来”。二是请“能者”念佛号,如《佛说阿弥陀经押座文》“能者高声念阿弥陀佛,讲下时开《阿弥陀经》”。三是请“能者”唱经,如“能者虔恭合掌着,清凉高调唱将来”后写“此下唱经”。四是提示“能者”唱下一段偈文,《长兴四年中兴殿应圣节讲经文》“愿赞金言资圣寿,永同金石唱将来”。第三种是用“佛子”“称佛子”“菩萨佛子”“念菩萨佛子”“佛子,佛子”“称佛名”“念一切佛”“念佛三五声”“念佛”“观世音菩萨”之类小字注出,请大众同声念唱,这种情况最为普遍。如《佛说阿弥陀经讲经文(二)》“门徒弟子,受此三归,能不能?愿不愿”后用小字注出“称佛名,佛子”。再如《破魔变》在偈文“更见老人腰背曲,驱驱犹自为妻儿”后用小字注出“观世音菩萨”。在经文之后、经文讲解之后、散说之后、偈文段末、偈文中间都有小字注出的“佛子”“称佛子”之类,不胜枚举。

如果对上文所列举的唐代敦煌文献中标注唱(念)的三种方式进行探究,就不难发现,除了提示“能者”唱“经题名目”和下一段偈颂之外,其他情况的念唱方式都应该是——“相和”。

(二)“相和”应用于佛事活动中

相和是一种非常古老的演唱方式,从战国时期宋玉《对楚王问》中“国中属而和者数千人”的记载来看,相和的歌唱方式在楚国已经非常流行了。后来汉代民间流行的相和歌(即“汉世街陌讴谣”)被采入宫廷,经过乐官的加工整理上升为宫廷俗乐的代表;魏晋时期,相和俗乐又被升格雅化为清商乐,所谓“清商正声,相和五调伎”。晋室南渡之后,统治阶层沉迷于由吴声、西曲为代表的江南民间音乐雅化而来的清商新声,清商旧乐迅速衰落。但相和的表演方式却长盛不衰,从战国时期“属而和”的人声相和到汉代“丝竹更相和,执节者歌”的人声与器乐相和,再到六朝清商新声中和声、送声的高度艺术化,历代对相和的酷爱热烈而又持久,相和的艺术水平也在不断提高。

清商新声中的和声将民间和声进行了改造加工,达到了高度艺术化的程度。王运熙推测和声的位置“应在每句之末尾”,“和声的作用在使一人唱,多人和,增加音调上的强度”。具体来说和声两大优点:“第一,其句法比较参差多变化,能增加歌词句调上的繁复性;第二,因为由许多人和歌,能增加歌词音调上的强烈性。由于这两大优点,和送声在曲调中就显得非常突出,也可以说,它们构成了曲子的主要声调。”这里,笔者再补充一点,清商新曲是齐言歌辞,齐言歌辞的配乐不够灵活,加入和声,正好可以调节声辞关系,在齐言的整齐和乐句的参差之间找到平衡,这也是齐言歌辞偏好搭配和声的音乐原因。

民间流行的属而和之的相和方式,清商新声中艺术化了的和声,这两种相和方式在唐五代均极为流行,而且和声被广泛地使用在各种场合。杨荫浏指出:“中国的佛教音乐,一开始就取材于民间,因而获得了本乡本土上发芽生根的机会。”不管是呗赞还是转读,它们都是中梵结合的产物。梵音入华后深受中土音乐的影响是不言而喻的。那么,将相和用于佛教法事之中就不足为怪了。

佛教说法极重音声,依据与音乐关系的远近,可将佛乐的音声关系大致分为吟诵和乐曲两类。唐代敦煌文献中标注唱(念)佛名之类,亦有吟诵和乐曲之分。大致来看,偈赞中的唱(念)佛名之类更可能是和乐而歌,讲说中的唱(念)佛名之类则为吟诵的可能性较大。而且,应用在佛教法事中的相和方式,既有民间流行的属而和之的简单相和方式,又有六朝清商新声中艺术化了的和声方式。

(三)唐代净土五会念佛与后世“和佛”

唐代佛教音乐的世俗化和艺术化程度都非常高。当年那些有音乐天赋且精通音律的僧人在“念佛”上进行了深入的钻研。开创净土五会念佛的法照(约747—821),就是这样一位伟大的僧人。法照是净土宗第四祖,大历年间他在衡州首创净土五会念佛,他与其门人关于五会念佛的仪轨记录和赞文收入《净土五会念佛诵经观行仪》《净土五会念佛略法事仪赞》中,另外,敦煌文献中还有法照师徒所作《净士五会赞文》69种。

所谓“五会”是指念佛的五种音声:“五者会是数,会者集会。彼五种音声,从缓至急,唯念佛法僧,更无杂念,念则无念。”具体为:“第一会平声缓念‘南无阿弥陀佛’,第二会平上声缓念‘南无阿弥陀佛’,第三会非缓非急念‘南无阿弥陀佛’,第四会渐急念‘南无阿弥陀佛’,第五会四字转急念‘阿弥陀佛’。”

法照五会念佛的音乐性是极强的。最引人注意的是,在法照及其弟子所创制的各种五会赞文中,和声被大量使用。据张先堂统计,净土五会赞文普遍运用的和声辞有十余种,“如‘净土乐’(如《净土乐赞》)、‘愿往生,无量乐’(如《般舟赞》)、‘道场乐’(如《道场乐赞》)、‘西方乐’(如《西方乐赞》等)。和声辞中运用最多的是‘弥陀佛’(如《宝鸟赞》《五会赞》),‘阿弥陀佛、南无阿弥陀佛’(如《观经十六观赞》《阿弥陀经赞》《依无量寿观经赞》《依阿弥陀经赞》)。”法照的五会念佛对一些和唱的次数和音声也做了详细的规定:“在《散华乐赞》每句赞请文的和辞‘散华乐’后分别注明‘一唱’‘二唱’‘三唱’,也即规定和声唱诵的次数。”法照还对和声辞的念诵音声作出规定,“如广本卷下(P.2250)篇首云:‘此下一卷赞,从第八赞佛得益门分出,众等尽须用第三会念佛和之。’这是规定广本卷下所载20篇赞文全部用‘非缓非急’的声调念‘阿弥陀佛、南无阿弥陀佛’作为和声。”再如《净土乐赞》在第一段偈文最后一个和声“净土乐”之后用小字标注“此后渐急诵”,即是用第三会的非缓非急的音声来和唱“净土乐”。

五会念佛是极具感染力的,如张先堂所言:“可以想象,当五会道场中众多净土信徒在赞文领诵者引导下,按照规定的声调念诵‘弥陀佛’‘阿弥陀佛’‘南无阿弥陀佛’‘净土乐’‘西方乐’‘愿往生’等和声辞时,将使他们对阿弥陀佛及其西方净土的礼敬、赞叹、皈依之情表现得淋漓尽致,同时也使净土五会赞文获得抑扬顿挫、起伏和谐、悦耳动听的艺术效果。”法照所创立的五会念佛,随着法照与其门人的传法活动流布于北方各地,并随着净土宗地位的不断上升,在民间的影响越来越大。

总之,受本土流行音乐的影响,唐代佛教法事中的和唱(念)佛名等采用了相和的方式;法照的净土五会念佛又吸收了印度的呗赞音律,在和声的技术上和艺术上取得了突破性的进展;由此而形成的“和佛”的雏形,为后世的“和佛”创立了一个基本模式。

二 宝卷“和佛”的早期记载和宝卷的和佛人

宝卷源出佛教,在佛教宝卷时期,宣卷其实就是一种民间的佛事活动;所以可以从唐代敦煌文献中的和声推想——有了宝卷就有了“和佛”。不过,宝卷文本很少标注和佛,现存的早期佛教宝卷中都不标“和佛”。明中叶的宝卷文本开始注明“和佛”,但它们标注的是小曲中的“和佛”,如明刻本《普明如来无为了义宝卷》、明刻本《佛说杨氏鬼绣红罗化仙哥宝卷》、清康熙刻本《平天仙姑宝卷》中的【哭五更】都有“我的佛”或“我的佛爷”之类衬字。清代的部分刻本宝卷标有简单的“和佛”,例如清乾隆三十八年(1773)杭州昭庆大字经房刊本《香山宝卷》、清光绪二年(1876)杭州玛瑙明台经房刊本《雪山宝卷》、清光绪己卯(1879)常郡培本堂善书局刊本《杏花宝卷》都有诸如“和佛”“南无观世音菩萨”“南无阿弥陀佛”之类“和佛”的标示。民间抄本宝卷一般也不标出“和佛”,仅偶有注出,例如山西永济艺人展祯祥抄写于1984年的一批宝卷中标有小曲“和佛”,其中【莲花落令】的“和佛”词是“一溜一溜莲花,莲花佛儿呀,佛儿呀。南无弥陀佛儿呀,佛儿呀”。不过,标注在文本中的“和佛”是不可靠的,在实际表演中要复杂得多。

今存最早关于“和佛”的记录见于《金瓶梅词话》。《金瓶梅词话》第三十九回宣《五祖黄梅宝卷》时有这样的描述:“大师父说了一回,该王姑子接偈。月娘、李娇儿、孟玉楼、潘金莲、孙雪娥、李瓶儿、西门大姐并玉箫,多齐声接佛。”又第五十一回宣唱《金刚科仪》时有“和佛”的说明:“薛姑子和王姑子两个一对坐,妙趣、妙凤两个徒弟立在两边,接念佛号”。清初丁耀亢《续金瓶梅》中也有对“和佛”的描写,法师参放之后“八个尼僧,齐齐合掌,下得公座来,朝上问讯,禀法师说:‘众生初学佛道,不识堂头和尚深微佛法,请宣法卷,略破愚迷。’齐声和起一声‘南无阿弥陀佛’,堂上堂下一齐接着念佛”。

除了上述这些资料,也找不出更多的史料来勾勒“和佛”的历史了。今天所见的南北各地的宣卷中的“和佛”,仍与《金瓶梅词话》《续金瓶梅》所记有很多相似之处,由此推想“和佛”的发展应该是比较稳定的。“礼失而求诸野”,本文对“和佛”的研究主要建立在1949年之后田野调查的基础上。以下我们先来了解“和佛”人。

宣卷的“和佛”人有两种,一种是普通听众,一种是专门“和佛”者。普通听众的“和佛”比较简单,技术要求不高,只要跟着提示“和佛”即可。专门“和佛”者类似唐代俗讲中的都讲或净土五会念佛中的“副座”和“好声解者”。唐代俗讲中是法师主讲,都讲、副座起辅助法师的作用,一般负责“唱”的部分,包括自身“和佛”和提醒信众“和佛”,“好声解者”应是在音声方面超越普遍信众的专门“和佛”人。这种习惯在宝卷“和佛”中得到了保留。上文所举《金瓶梅词话》中的宣卷就是薛姑子做主讲,王姑子相当于都讲或副座,负责接偈,妙趣、妙凤相当于“好声解者”接念佛号,月娘、李娇儿等听众则齐声接念佛号。

大致来说,南北宣卷中的专门“和佛”人与《金瓶梅词话》所载大致相似,或兼具都讲(或副座)和“好声解者”,或仅有其一。甘肃酒泉的情况比较复杂。有时是既有唱韵文(兼提醒“和佛”)的专门“和佛”人,也有“好声解者”的专门“和佛”人——“韵文部分一人唱,众人和,散文部分由念卷人一人宣读或讲解;通常要找一个或几个“和佛”人坐在念卷人旁边“和佛”(也有所有听卷人一起“和佛”的)”。有时没有专门“和佛”人,“一人念卷,他一个人承担所有宝卷说唱演出”。有时只有负责韵文念唱(兼提醒“和佛”)的专门“和佛”人,“一个人念诵散文部分,而吟唱部分则由另外一个人领唱,其他人当听众,也可以给领唱做简单的伴唱”。山西介休念卷时有专门的“搭佛”人,不负责念唱韵文,只管搭佛。吴方言区的一般是“好声解者”型的专门“和佛”人。车锡伦在江苏靖江调查做会讲经时发现靖江“和佛的6人或8人”“该地讲经夜间一般前半夜唱‘小卷’——俗文学故事卷,由男性和佛;后半夜做各种仪式,由女性和佛”。江苏常熟和无锡的“和佛”人一般是中老年女性。江苏无锡“‘念佛’仪式中的‘和佛’者,多是50岁以上中老年妇女,她们是由佛头组织而来的执仪者,与佛头一同围坐经桌。和佛者一般不少于8人——即8位‘和佛’者加上佛头、领钟人各一,总人数10人,不足十人不成仪式。”当然,因为和佛是积福的事,所以“和佛的妇人不一定都是搭班(即不领取报酬)……义务的‘和佛’亦可为和佛人达到保家、保太平的功能。”

从上面南北宣卷中的“和佛”人来看,专门“和佛”人的存在是至关重要的。他们是宣卷先生和信众之间的枢纽,经由他们的提示、引导,才能达到“满堂大众齐声和”的效果;而且专门“和佛”人的存在表明“和佛”是有技术含量的,“和佛”的技术水平对宣卷的艺术性有一定影响。

三 宝卷“和佛”的分类和方式

文本记录的“和佛”是不可靠的,但远远比不上实际表演中“和佛”的复杂。“和佛”一般出现在宝卷中这样一些位置上:一是开卷仪式(如【举香赞】后)的“和佛”,由于南北各地宝卷的开卷仪式不太相同,繁简差别很大,本文暂不作探讨;二是出现在白文散说之后、十字句或七字句唱词之前的“和佛”,上文提到的刻本《香山宝卷》《雪山宝卷》《杏花宝卷》都在这个位置上,不过现在南北宣卷都已经不在这个位置上“和佛”了;三是七字句、十字句诗赞的“和佛”;四是宝卷中插唱小曲的“和佛”。最能代表宝卷“和佛”特点的是诗赞“和佛”和小曲“和佛”,以下对二者做具体分析。

(一)诗赞“和佛”

诗赞“和佛”指宝卷中七字句、十字句诗赞体唱词的“和佛”。笔者对介休、永济、涞水、张掖、无锡、靖江六地诗赞“和佛”的基本情况做了统计,发现问题比较复杂。从音声特征上来说,介休、涞水的“和佛”最单纯,是吟诵;无锡、靖江次之,近宣唱;永济、张掖最为复杂,是有节奏、有旋律、某些还有乐器伴奏的歌唱。下举张掖和无锡二地“和佛”来做说明。

先看张掖的诗赞“和佛”。七字句“和佛”比较简单,通常是四句一和。如《救劫宝卷》“人人都说出门难,前行三步一重天。走了一站又一站,走的浑身直打颤”四个七字句后和“南无佛,走的浑身直打颤”。而十字句“和佛”要复杂得多,简单来说,十字句“和佛”有单句和、双句和、多句和三种。单句和有上下句“和佛”相同和不相同两种情况。上下句“和佛”相同,如《绣龙灯宝卷》“王小花坐小房自思自想,思想起想当年身由自转”这两句每一句后面都和“喇嘛佛,阿弥陀也佛,弥陀佛”;上下句“和佛”不同,如《绣龙灯宝卷》“唐王爷坐长安风调雨顺(和:阿弥陀也佛也),洛阳县有一个第一财东(和:喇嘛,阿弥陀也佛)”。双句和一般是每两个十字句(上下句)后和“阿弥陀佛呀”,如《救劫宝卷》“自混沌盘古氏开天辟地,天地人三才立各掌职分”后和“阿弥陀佛呀”。多句和一般是四个十字句后“和佛”,如《救劫宝卷》“革命军起了义南讨北征,出了个新圣人中山先生。除帝制造民国劳苦功高,现在的军和民把他纪念”后接和唱“一溜莲花呀,现在的军和民把他纪念,一溜莲花呀”。张掖宝卷的“和佛”不仅灵活,而且七字句、十字句唱段都是用曲牌来演唱的。上面的《救劫宝卷》是用【十字符】、【七字符】来演唱的,《绣龙灯宝卷》的十字句唱段用【哭音调】、【腊头子调】和两种【十字调】演唱。也就是说诗赞体的七字句、十字句用了乐曲系的表达方法。此点下文细谈。

再看无锡的诗赞“和佛”。李萍《无锡宣卷仪式音声研究》将无锡宝卷的“和佛”分为“一句一和”“二句一和”与“多句一和”,每种都配有谱例。一句一和如《香山宝卷》“观音原住古灵台,慈悲念重降世来。不问回回并达达,闻声菩萨笑盈腮”这四句的“和佛”依次为“古灵台,南无”“降世来,南无”“并达达啊,阿弥陀佛”“南无阿弥陀佛”。两句一和如《灶王卷》“真人当时来收拾,带了宝火见帝君”后接“南无阿弥陀佛弥陀佛呀,消灾延寿保长生”。多句一和如《延寿宝卷》“一切凶星多解退,斋主虔诚地冲星。潜骨痛苦星奉请,解晨星君来化解”后接“弥陀佛,弥陀佛,阿弥陀佛,弥陀佛”。李萍对无锡“和佛”的规律从音乐上作了总结:“和佛的旋律也较有规则:和佛上句以‘1 2’或者在其基础上的扩展旋律最为常见,下句和佛总落在”,“佛头与‘和佛’者之间即使素不相识,却也能配合自如。在佛头和‘和佛’者之间,已经达成了某种默契———固定的落音、模式化的‘和佛’旋律,为众多信众参与其中提供便利”。

总之,南北各地的诗赞“和佛”功能相同而又各有特点。为了增强听众的参与意识,“和佛”必须既简单易学又成效显著,简单易学必然音声单纯,成效显著又需错综变化。所以各地的诗赞“和佛”虽然音声有别、繁简各异,但都循着简约和变化两个原则。各地“和佛”的词句都是固定的,又大多数都有单句和、双句和、多句和的变化,达到了热烈而不沉闷的效果。当然,各地的“和佛”都是当地的宝卷文化传统和音乐实践相结合的产物。

(二)小曲“和佛”

小曲“和佛”有两种,一是将流行小曲的衬腔衬词改换为佛教色彩浓厚的衬腔衬词。在上文中已提到明刻本《普明如来无为了义宝卷》、明刻本《佛说杨氏鬼绣红罗化仙哥宝卷》、清康熙刻本《平天仙姑宝卷》中的【哭五更】都有“我的佛”或“我的佛爷”之类衬字。二是通过加“和佛”将齐言歌辞填入小曲之中。这在南北宝卷中都有,下面列举二例。

例一,江苏靖江讲经的【挂金锁】。【挂金锁】又称【摇铃腔】,用木鱼、铃鱼伴奏,唱四个五字句或七字句。如“白马去出征,犬儿看大门,骆驼会相面,麒麟送子孙”,其后的“和佛”是“弥陀佛,弥陀佛,阿弥陀佛弥陀佛,南无佛,阿弥陀佛”。【挂金锁】本为北曲曲牌,是明清民间教派宝卷中常用的小曲,唱词定格与北曲曲牌不同。靖江讲经中只袭用这一曲调名,它的唱腔、辞格与北曲曲牌和明代小曲均无关系。

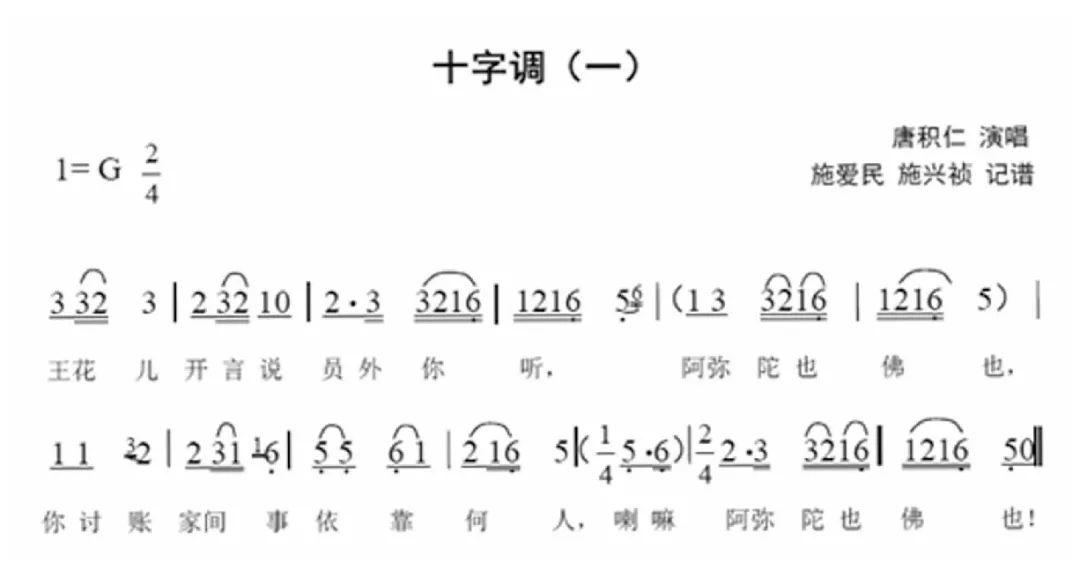

例二,甘肃张掖《绣龙灯宝卷》中的【浪淘沙】。甘肃省张掖地区文化处1990年编印的《中国曲艺志·中国曲艺音乐集成·甘肃卷·张掖分卷》中收有《绣龙灯宝卷》,可贵的是对这部宝卷的整理没有停留在文字录入上,而是标出各唱段的曲牌名并配上简谱。该卷从“朝中官员来看灯”到“日后也许天下名”这一段七字句唱段是用【浪淘沙】来演唱的。每四个七字句后和一个“阿弥陀也佛”,构成一曲【浪淘沙】(图1)。

这种通过加“和佛”将齐言歌辞填入小曲之中就是所谓的曲牌体的板腔化。这种情况不仅出现在小曲“和佛”中,在上文所举的张掖宝卷的诗赞“和佛”中也有。

(三)宝卷和佛与曲牌体的板腔化

我国戏曲音乐从音乐结构上分为曲牌体和板腔体两大类别,但二者之间也并非壁垒分明,常常会出现交融的情况。南北宝卷中都有用曲牌来演唱诗赞的现象,这其中的关键就是通过加入“和佛”调节声辞关系,实现曲牌体的板腔化。

张掖宝卷乐曲化的程度较高,这也是张掖念卷的传统。上文所提到的《绣龙灯宝卷》十字句的唱段常用【哭音调】、【腊头子调】、【十字调一】(图2)、【十字调二】,七字句则常用【浪淘沙】演唱。

观察曲谱可以发现,通过“和佛”可以把乐句进行整合。一个乐句可以塞不同的词(五言、七言、十言),字少了加衬词,字多了紧着唱。再者,这几种曲调都是由两个稍有变化的上下十字句构成一个主体乐句,且提示“和佛”的落音都很清楚,非常方便“和佛”。这些“和佛”都很有规律,技巧和规则不难掌握,音乐性好的人,两三遍就可以跟得上。

不仅张掖,山西永济、河北涞水的宣卷也有相似的特点。山西永济韩阳镇宝卷就是通过“和佛”和家俱(当地艺人对伴奏乐器演奏部分的俗称)来调节声辞关系,把齐言歌辞配入【莲花落令】【海创令】之类小曲之中。河北涞水宣卷的“阿口”也起着相似的作用:“阿口使吟诵的歌词适应了曲牌规定的曲调和节奏,它可以填补音乐上的结构空位。”民间艺人的演唱有较大的随意性,也会跟着当地流行的民间音乐走,也不一定就看到诗赞就吟诵,一看曲牌就唱歌。而“和佛”“家俱”“阿口”为他们的自由演唱提供了技术上的支持。

这样一来,“和佛”解决了两个难题。一是通过“和佛”把齐言歌辞配入曲牌体的乐曲之中,二是通过“和佛”仍然保持着齐言对仗整齐的文学特点和音乐特点。前者与当地的音乐实践有关,后者则是要保持宝卷传统中齐言对仗整齐的文学特点和音乐特点。叶德均把传统说唱艺术分为乐曲系和诗赞系两大系统,诗赞体所对应的唱腔是吟诵调和板腔体,从吟诵调到板腔体的发展也是一种历时的、从低级到高级的过程。宝卷是使用吟诵调的诗赞体,它的唱词以七字句和“三三四”结构的十字句为主。这是由于宝卷源出佛教的讲经、俗讲之类,受佛经偈赞的影响,形成了使用齐言歌辞的传统。显然,作为佛事活动的早期宝卷是要化俗的,齐言吟诵更简单明了、易于俗众的接受和吸收;而且宝卷生长于民间,在音乐方面并没有很高的要求。再者,作为佛事活动的早期宝卷也是宣给神佛听的,它具有神圣性,“和佛”不仅和给人听也和给佛听,“和佛”正是宝卷神佛信仰特质的直接体现。从技术层面来说,齐言可以更好地“和佛”;杂言长短不一,确实不好“和佛”。不管宝卷用不用曲牌,它的齐言和“和佛”都顽固地保留着。它的音乐形式可以发生改变,但它的信仰特质所规定的音乐特质并不随着音乐形式的改变而改变。齐言、杂言对音乐的控制是不一样的,把适用于杂言的音乐“切割”得符合齐言,再将各式“和佛”灵活地点缀其间,齐言对仗整齐的文学特点和音乐特点得到保留,“和佛”所传达的信仰的神圣庄严不仅得到保留,且更增加了艺术性和娱乐性。

结语

从技术层面上来说,“和佛”调和了声辞关系,是促成曲牌体板腔化的重要手段。从信仰传统和功能上来说,宝卷“和佛”沿袭的是佛教讲经唱“和佛”名的传统,浸润着浓烈的信仰色彩,信众由于参与其中,很容易就达到“个个弹指,人人唱佛”的群情激动的效果。宝卷是各种讲唱形式中唯一能让听众参与的一种形式,而“和佛”是宝卷演唱和其他说唱最根本的区别。“宝卷中加入听众的‘和佛’,使曲调带上宗教色彩,所以也称这类唱法为‘十字佛’‘七字佛’,说明它同民间词话的唱腔应有差别。”“和佛”在强化宝卷信仰功能的同时也极大地发挥了宝卷的娱乐作用。“这种听唱者当场参与演唱的形式,在其他民间说唱文艺中是没有的。它使听卷众人同宣卷先生的演唱密切配合,精神亦处于兴奋状态;听卷人的心灵同宝卷故事人物的悲欢离合融为一体,身心得到充分愉悦。”“和佛”使得宗教信仰在仪式活动中得到展现,宣卷人与受众融为一体,充分地发挥了宝卷信仰和娱乐的功能。不过,在近现代社会的变迁之中,民众对宝卷的信仰虽仍有实际需求但也发生了质的改变,而且随着宣卷日益舞台化,宝卷“和佛”的仪式效力之减弱和信仰功能之淡化是不可避免的。

(注释从略,详见原刊)

本文刊载于《民族文学研究》2020年第3期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛