摘 要

程式是口头传统叙事的讲述技巧和思维模式,也是口头传统叙事的本质特征。程式的建构向来遵循特定的逻辑。程式一方面属于文化传统的范畴,是讲述传统的世代积累和代际呈现;另一方面,程式又体现为个性的应用,是讲述者的文化喜好和叙述个性的外化彰显。何钧佑锡伯族长篇叙事程式的建构是缓慢而不断完善的过程,是族群的文化传统与讲述者的个性讲述在双向互构中的“累积”成势。

关键词

何钧佑;锡伯族长篇叙事;程式;建构逻辑

程式是口头传统创造和表演的常用技巧,也是口头传统叙事的本质特征。在口头传统的展演和实践中,这些不断重复出现的词语、段落、甚至是结构的程式模式是如何建构起来的?帕里、洛德在对南斯拉夫史诗歌手进行大量的田野调查后,一致认为,程式的形成是歌手记忆传统与表演创新相结合的结果,这就向我们明确提出了程式的传统性与个性相结合的双重建构模式。

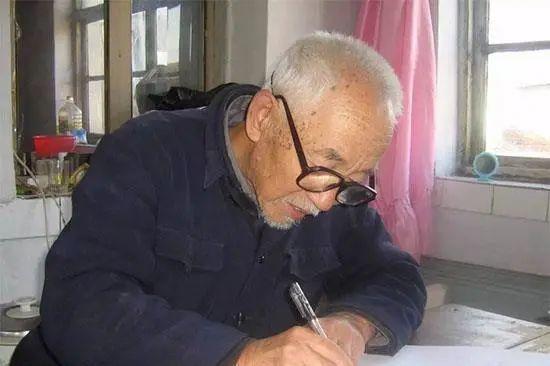

何钧佑(1924-2012),男,辽宁省沈阳市于洪区马三家街道东甸子村人,国家级非物质文化遗产“锡伯族民间故事”代表性传承人。自2008年始,辽宁省沈阳市于洪区文广局对何钧佑讲述的故事开展了系统性地保护和采录工作,现已整理并公开出版了《喜利妈妈西征英雄传奇》《乌初勒西漫游记》《檀石槐统一鲜卑》《勃合大神传奇》《海尔堪大神传奇》《黄柯氏神医传奇》和《石刀石锥历险记》等多部长篇叙事。因何钧佑讲述的故事内容篇幅较长,且均以锡伯族早期英雄人物的成长经历为主,反映的多是锡伯族先民鲜卑人的部落生活和历史。故何钧佑长篇叙事具有非常鲜明的史诗气势和文化价值,堪称流传于锡伯族民众口中的“活态”的族群文化史。本文以何钧佑锡伯族长篇叙事中的多种程式运用为切入点,结合何钧佑个人的口述历史和访谈材料,深入剖析口头传统叙事中程式的建构要素与建构逻辑。

▲何钧佑

一、程式属于传统的范畴,

是史诗讲唱人世代共同积累的结果

程式属于传统的范畴可以从两个层面来理解,一是指史诗讲述传统,二是指族群历史与文化传统。

首先,对史诗讲述传统而言,讲唱者必须完成一个学习的过程。按照帕里的解释,史诗歌手要大量听歌并沉浸其中,正是在聆听、学习的过程中,无意识地形成了节拍、模式及其相关的词语,把握了史诗的韵律与词语的关系,发现了史诗语言中的特殊“语法”,即所谓的程式。对一位利用特殊的语法进行创作的故事歌手而言,他并不是有意“记下”程式,而是从别的歌手的演唱中学会了这些程式,这些程式经过反复的使用,逐渐成为他的歌的一部分。这个从别的歌手处学来的程式恰恰是传统的重要组成部分。

锡伯族自古就有“讲古”习俗,许多老人、孩子都是听着本民族的传说故事成长起来的。就当前搜集到的锡伯族口头叙事而言,其蕴藏量相当丰富,既有原居大兴安岭的早期古老神话、传说,也有南迁盛京之后的近世传说故事。何钧佑长篇叙事就是在这种口头叙事传统盛行的文化背景下产生的。

从传承脉络来看,何钧佑长篇叙事具有强烈的家族传承特点,追溯其叙事传承的主要来源即何钧佑的爷爷——何明秀。何明秀1836年出生,1934年去世,享年98岁。清代后期,何明秀任职骁骑校,负责重要官书的地方通讯和联络工作。何明秀不仅能讲述很多驿站途中所见所听的奇闻异事,还能讲述长篇的锡伯祖先在鲜卑时期的英雄故事。据何钧佑回忆,孩提时代,自己很受祖父的疼爱。白天,祖父在盛京衙门当差,晚上茶余饭后,常把何钧佑抱在膝上,给他讲鲜卑祖先的故事,仅一部《喜利妈妈西征传奇》,祖父就断断续续讲了一年之久。在何明秀讲喜利妈妈的故事时,锡伯族人当时已经开始大范围地使用汉语。何明秀讲鲜卑祖先故事多是锡伯语与汉语并用,而且边讲边唱。通常,交代叙事情节发展的讲述部分是汉语和锡伯语兼用,且以汉语居多,而在抒发感情的演唱部分则完整地使用流传下来的锡伯语。何钧佑年幼时往往痴迷故事情节的进展,对祖父讲述中唱的内容既听不懂,也不感兴趣,经常催促祖父尽快往下讲,以致这些作品中用锡伯语演唱的内容都没有承继下来。而这些古老的“郭尔敏朱伯”传承到何钧佑父亲这一代,全部使用汉语讲述,且少有演唱的形式,但故事中仍保存有大量的锡伯族语汇。何钧佑讲述的长篇叙事基本上延袭其父亲的讲述风格与特征,多数使用汉语,较少部分保留锡伯族语,叙事通篇散发着浓郁的北方民族特色和渔猎生计特色。此外,何钧佑的二伯父也是何钧佑叙事来源的主要讲述人。

何钧佑具有多数叙事讲述人都具备的优秀品质,他天资聪颖,博闻强记,喜欢听故事,更喜欢讲故事。就在一次次听祖父、父亲、二伯父等人的叙事讲述过程中,何钧佑掌握了口头传统的基本讲述逻辑与程式。例如,对数字3、情节重复、结构平行、人物设置等程式的建构和应用完全借鉴于口头传统的讲述程式与套路。

▲何钧佑向村民讲述锡伯族民间故事

其次,对于史诗内容而言,史诗是特定族群历史与文化的呈现,是特定族群成长发展的心理进化史。从这一角度看,程式的建构亦是族群历史与文化传统积淀的结果。

何钧佑长篇叙事作为锡伯族及其先民在特定历史时期和社会背景下的族群记忆和集体意识的留存,多侧面地呈现出锡伯族普通民众及早期先民的历史活动和族群社会的发展细节,是锡伯族早期部落时代生活与历史的记录。从叙事内容上看,何钧佑长篇叙事堪称锡伯族历史文化的“活化石”。仅以《喜利妈妈西征英雄传奇》为例,古老而富有传奇性的情节展示了鲜卑社会时期珍贵的历史及大量古俗,不仅包括族群服饰、饮食、婚姻、岁时、祭祀等风俗民情,还包括肉干、马奶酒、彩靴、鱼皮甲、口袋洞房等鲜卑古迹古俗。

与此同时,如此生态意蕴突出、民族特色浓郁的族群历史与文化更塑造了何钧佑长篇叙事中一些特殊的程式建构。例如,模糊性的时间程式、应用“步”“庹”等古代计量单位的距离程式、以时间代距离的距离程式、没有“万”概念的传统数量计算程式、以及通过听觉、触觉确定空间程式等,都充分体现了锡伯族早期的历史文化及山林生计特色。对以捕鱼、狩猎、畜牧为生计的民族而言,对地理方位、自然生态及时空距离的正确认知不仅是一个合格的捕鱼人、猎手、放牧者必须具备的素质,也是这一族群生存发展的必备绝技,故在何钧佑叙事中此类程式设置和使用较为突出。

二、程式属于个性的应用,是讲述者

文化喜好与每一次表演的特定呈现

程式属于个性的应用也包含两个方面的含义:1.程式的建构与讲述者个人的文化背景、喜好密切相关;2.程式的建构是讲述者每一次表演的特定呈现。

第一,不同的讲述者积累的程式不同。个人的文化背景、喜好、经历、方言、词汇运用等特征都会反映在程式的建构中。何钧佑是典型的知识型口头传统传承人,从小家境较好,祖父、父亲皆在朝廷做官,可谓书香门第出身。青年时期受过大学教育,主修哲学,后来远赴日本、苏联留学,广泛接触了中国少数民族传统文化的相关研究成果。作为锡伯族的一员,何钧佑具有强烈的民族情感,对自己的锡伯族族属身份非常认同,对锡伯族的历史族源也有独到的个人见解。尤其是在锡伯族传统文化日渐濒危的当下,何钧佑更是忧心忡忡。秉承着对本族群文化传承的强大历史责任感和使命感,何钧佑在80岁之后,开始动笔记录自己的讲述作品。在其去世之前,共记录九本底稿,约五六十万字。这种具备较高文化素养和较强民族使命感的个人背景,决定了何钧佑长篇叙事在结构和程式设置上表现出一定的独特性。这点主要表现在以下三个方面:

首先,何钧佑长篇叙事写实性较强,神话色彩淡化。何钧佑长篇叙事多以锡伯族早期祖先和英雄人物为描述对象,在对这些距离现世生活较远久的人物经历进行讲述时,何钧佑故意淡化叙事中的神话色彩,突出情节的真实性和史料价值。试图用叙事结构的设计打破神话叙事的时代局限性,突出叙事服务于后世的社会功能性。

我从小就有这种观念,咱们说的话、讲的故事都是留给后人,能推动社会,不是看热闹。所有的神都是人。我听我爷爷讲的故事,我把它升华了,我读了这些书,走了这些路,我讲的不会那么像神话了。故事全靠结构,我在结构上升华了。

我爷爷讲的故事很像神话,因为我爷爷的年代有限制,对全世界的宗教理解少。我结合了全世界的宗教,适合绝大多数人,能够接受。崇拜偶像是错误的。

其次,在对叙述情节的强弱地位处理上,重讲述主题的突出,轻铺排细节的刻画。在其他族群的史诗讲述传统中,史诗艺人在进行程式设置及表演时,常常有一些共同关注的场景,如英雄的整装待发、骑马出征、战斗、杀敌、求婚、婚礼等。这些史诗讲唱中经常重复出现的细节都是史诗讲唱人不惜花重笔墨去塑造和描述的,围绕这些场景生发出相应的“大词”,讲唱艺人根据不同的讲述场合对“大词”进行再处理与再谋划。而在何钧佑长篇叙事中,这些原本激烈而危险、曲折而生动的具备可以升华为“大词”潜质的场景,都被平淡且常态化地加以处理。

以《勃合大神传奇》中天堂国攻打黄金国的战役为例,何钧佑的描述非常简单,“没过三天,巴里哥就打败了黄金国的先锋乌力克,乌力克被俘,降兵有十千多人。这时,阿丰和托木可四十千骑兵正围剿黄金国的左、右翼。黄金国的那立、扎朵战败。黄金国的勒伊三十千人紧接着想支援,结果中了尤尔赫和英鄂二十千人的埋伏,不到一只烧野猪的时间,十千多黄金国大军都投降了。”《喜利妈妈西征传奇》中喜利大军攻打牛人围子的战争描述得更是轻描淡写,“后来门打开了,一打开,‘呼啦’一下子兵都进去了,进去了就点火。这回比上回还顺利,剩下的兵就越过河,顺西门进去了。牛人围子是两个营,到两个营把人抓起来以后就没人抵抗了。那时兵都睡觉呢,军队刀枪都扔一头,起来了都现抓。黢黑的,一乱套的工夫就都投降了。”“不到一只烧野猪时间”、“一乱套的工夫”等时间程式的运用,使何钧佑对原本宏大的战争场景处理得平淡简略。此外,对于英雄打虎的壮举也常是“三下两下就把虎打死了”,较少有过多的心理情绪描写。可见,何钧佑的叙事风格一贯简略淳朴,很少雕琢。叙事侧重情节推进,较少有对人物心理活动的刻画,英雄无脸谱化程式的出现也说明其对英雄人物形象上的塑造并不重视。

何钧佑既然不关注重要场景和人物形象的描述,那他的叙事中着力刻画的是什么呢?是叙述主题,这与他较高的文化背景有极密切关系。他的叙事之所以神话色彩淡化、写史色彩深厚,正如他自己所讲,要将有用的东西流传给后人。在何钧佑看来,所谓“有用的东西”即是叙事中展现出来的做人、治国的哲学和智慧。何钧佑正是想通过这些长篇叙事将他本人对于人生、政治的哲学态度和思考主题传达给听众。所以,但凡与主题无关的,他都会适当地略去,而与主题有关的情节,如勃合建立天堂国的想法,乌初勒西给穷人看病不要钱等,他都会不惜余力地一遍遍重复,形成大量的结构和情节重复套路,留下最想告诉后人的生活哲理。这与其本人主修哲学、热爱锡伯族历史、担忧锡伯族现状的人文背景有着直接的关联。

再次,擅长用方位标识强化叙事的记忆和讲述脉络。何钧佑早年学习绘画,有较深的绘画功底,在哈尔滨监狱服刑期间,还向同监狱的狱友学习点画法。在他记录故事的本子上,有很多自己描绘的地形图。他在这些插图上标记叙事中提到的各个部落的地理位置,以及山脉河流的地形情况等。此外,他还潜心研究锡伯族历史,尤其是对锡伯族的早期历史做过考证,结合历史资料与叙事所讲,他曾亲手绘制锡伯祖先及英雄的游走路线等。这种对历史的研读考证,对方位的精准记忆,极大地促成了他对叙事时间程式、空间程式的设置,例如“历史朝代名称/黄柯氏几代传承人+公元纪年”的时间程式、“方位词(东、南、西、北)+动词/名词”的空间程式等,都是其文化素养和个人喜好的体现。

第二,程式的建构是每一次个性表演的特定呈现。在口头传统的表演过程中,听众与表演者共同构成一个交流互动的表演场景,听众的背景、爱好、现场的即时互动等都会或隐或显地影响到传承人的表演。注重语境研究的表演理论尤其强调表演的即时性与创造性。帕里-洛德口头程式理论在这一问题上也有论述,他们认为,对史诗诗歌形式的演唱产生最重要影响的是听众的可变性和不确定性。听众的不确定性要求歌手要有全神贯注的能力,以便自己能够演唱:这也能考查出他的戏剧性的应变能力、能够抓住听众注意力的叙述技术。对于程式而言,程式内化于歌手的表演传统中,在他的表演过程中不断地生产。在史诗中,最稳定的程式有表示角色的名字,主要的行为、时间、地点,表示动作的动词等。歌手会根据演唱的情境,对程式做出适应自己需要的调整,他会在自己拥有的程式模式中进行词语的替换。

何钧佑长篇叙事具有明显的家族传承特点,何钧佑凭着记忆将祖父、父亲讲述的锡伯族早期祖先叙事记录下来,积累了长达五六十万字的书稿。在相关文化部门采录故事时,八十多岁的何钧佑一边查看自己的手稿,一边向大家讲述。随着讲述内容的推进,何钧佑还时常对手稿进行修改,有时甚至脱离手稿的记录即性发挥。程式的建构也恰恰是在具体的表演中得以呈现。

三、程式建构是缓慢的进程,是族群的文

化传统与讲述人的个性讲述的“累积”成势

按照帕里、洛德的研究所得,史诗歌手在表演过程中,要么记忆既有的程式模式,要么根据基本的程式模式,用类比的方法创造新词语。只有记忆或者创新的短语固定在脑海,并且为歌手惯常使用,一个歌手的基本的程式模式才真正诞生。换言之,程式,是从记忆他人的程式,转化成为自己惯常使用的程式。实际上,歌手的程式的建构过程是悄然进行的,不可见的,缓慢的。

何钧佑长篇叙事多是源自其爷爷――何明秀的讲述,前文已述,何明秀讲这些锡伯族早期长篇叙事时,多是锡伯族语和汉语并用,且有大量锡伯语唱段,叙事的神话色彩也非常浓郁。到了何钧佑的讲述中,在情节、语言和讲述方式上都进行了符合自己讲述意图的处理,尤其是对情节结构程式的设置与重复是何钧佑在一次次讲述过程中逐渐实践完成的。可见,程式的建构与重复并不是陈词滥调,而是传承人在长期的聆听、学习、表演的过程中自觉形成的,既具有深厚的口头传统积淀,又融入鲜明的歌手个人体验,是两者的缓慢融合与不断完善的过程。

在程式建构这个悄然进行而又缓慢实践的过程中,讲述人的历史记忆及个性创新起很大作用。然而,讲述人的这种历史记忆又缘何而起,讲述人的个性创新又缘何能被听众所接受?究其原因,文化传统与历代听众的审美汰选可以说是长篇叙事程式建构的主要形成动因。

综观何钧佑的几部长篇叙事,无论是在叙事主题、叙述人物抑或是叙述方式等方面,都形成固定的叙事类型。如果将何钧佑长篇叙事视为锡伯族群的一种集体记忆表达形式,毋庸置疑,何钧佑几部长篇叙事已经以其特定的内容与形式创造出一种叙事程式,或者可以称为一种叙事传统。这种叙事传统是由本族群社会中像何钧佑的祖父、父亲以及何钧佑本人这样的文化精英与民间讲述者为保存本族群的历史记忆而创造出来的,是这些文化精英与民间讲述者、听众一起共同完成的,是整个锡伯族群体以口承形式保存的珍贵历史记忆,而非哪一位作家文人的个人创造或者讲述者的率意讲述。何钧佑讲述的几部具有史诗性质的长篇叙事虽被命名为“何钧佑长篇叙事”,但这些长篇叙事的意义与价值已经超越了讲述者的个人创造成果,多部长篇叙事所蕴含的内容及艺术表现力也非一般的民间故事作品可比拟。这些长篇叙事的独特属性在于它们都紧紧依附于一个充满活力的、有着雄厚根基的族群集体共同建构和传承的文化传统。

▲何钧佑锡伯族长篇故事

所谓文化传统是“围绕人类的不同活动领域而形成的代代相传的行事方式,是一种对社会行为具有规范作用和道德感召力的文化力量,同时也是人类在历史长河中的创造性想像的积淀。”对于锡伯族而言,在族群早期漫长的发展进程中,涌现出许多可歌可泣、立下丰功伟业的英雄人物和民族祖先。锡伯族民众怀着对英雄祖先们的感恩及钦佩之情运用多种方法对这些早期历史进行记录和感悟。在无文字社会,口头讲述成为记忆历史卓赋成效的一种方法。这些长篇口承叙事经历文化精英、民间讲述者的不断打磨积累而逐渐形成一种叙事文化传统。这种文化传统一旦形成,就会在所属的文化群体中不断被沿袭和再现,并伴随该群体历史的延伸代代相传。何钧佑长篇叙事的程式特征不只显现在叙事文本的内容与形式层面,它更多地体现为对族群历史进行记录、书写的文化传统的精神内核,它既体现着北方民族的文化传统,也彰显出北方民族叙事传统“累积”成势的建构逻辑与过程。

(注释从略,详见原刊)

本文载于《文化遗产》2020年第4期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛