摘要:耕织图,就是有关“耕”与“织”的图像资料。从宋至清,我国至少问世了数十套系统化的耕织图像。对于这些耕织图,传统主流观点认为起到了传播先进农业生产技术的作用,但实际情况却并非如此。事实上,耕织图的主要作用在于宣扬“农为天下之大本”的重农理念并教化劝农,并往往以皇帝或中央政令的形式而被提倡、刊刻与推广。因此,《耕织图》的创作与推广是中国传统道德化行政的一种重要体现。其根本目的,在于宣扬、创造并维持一种各安其业、各担其责的和平安定的稳定社会秩序,具有深远的象征与社会治理意义。

关键词:耕织图;教化;农本主义;社会秩序

长期以来,中国一直是一个以农为本的国度,农业不仅是国民经济的主要命脉,亦是广大民众的最主要衣食之源。因此,从中国历史的早期开始,上至帝王,中至地方官员与士绅,下至普通平民百姓,都对农业生产极为重视。由此在几千年的历史发展过程中,形成了大量与农事活动相关的资料记载,如各种劝农文、农书、农事政令等。不过检诸相关记载我们可以发现,这些资料基本都是以文字为介质的,相比之下,作为人类把握有形世界重要方式的“图像”资料却甚为少见,——实际上这也是中国传统文献记载的一大特点。但事实上,不论对社会发展还是学术研究而言,“图”都是极为重要的。正如南宋郑樵所说的那样:“图谱之学,学术之大者”;“天下之事,不务行而务说,不用图谱可也。若欲成天下之事业,未有无图谱而可行于世者”。之所以如此,是因为“图,经也;书,纬也。一经一纬相错而成文”;“见书不见图,闻其声不见其形;见图不见书,见其人不闻其语。图,至约也;书,至博也。即图而求,易;即书而求,难”;“非图,不能举要”;“非图,无以通要”;“非图,无以别要”。

不过,虽然相比于文字记载相对较少,但并不是说就没有有关农事活动的图像资料流传于世,比如《王祯农书·农器图谱》,就是非常著名的农事图像资料。此外,还有许多以绘画形式保存下来的农事图像资料,这其中最为著名的非耕织图莫属了。简言之,耕织图就是以农事耕作与丝棉纺织等为主题的绘画图像。耕织图在我国有着悠久的历史,其起始可以追溯到战国时期的采桑铜纹壶,此后经汉至唐,又不断充实丰富,至宋代最终形成为完整的耕织图体系,此后历经元明清而延续下来。具体来说,耕织图有广义与狭义之分。广义的耕织图是指所有与“耕”“织”相关的图像资料,如铜器或瓷器上的纹样、画像石图像、墓室壁画等。狭义的耕织图则仅指宋代以来呈系统化的耕织图像,如南宋楼璹《耕织图》、元代程棨《耕织图》、清康熙《御制耕织图》等,通过系列的绘画形式将耕与织的具体环节完整呈现出来,并且配有诗歌对图画略作说明。相比之下,宋之前的耕织图总还是停留在分散表达的阶段,往往只是对某一个环节的简单描画。从南宋楼璹《耕织图》开始并以之作为基本蓝本,历经元明清七百多年,我国至少出现了数十套不同版本与内容的呈系统化的耕织图。有些耕织图还东传日本与朝鲜,并对两国绘画、农学发展等产生了很大影响。

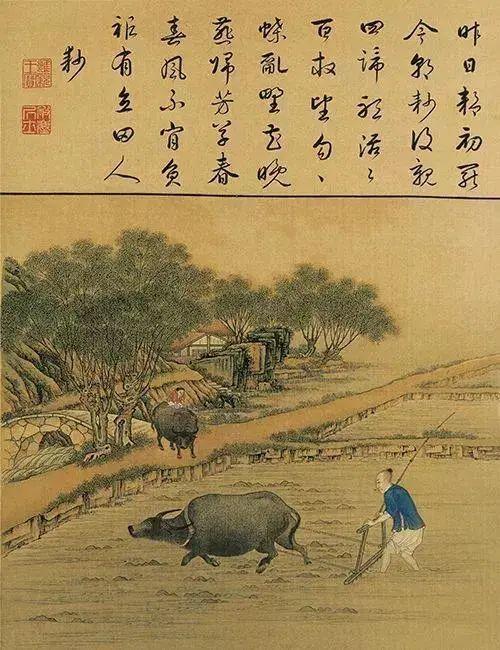

▲南宋楼璹《耕织图》

那么中国古人为何要创绘一系列的体系化耕织图像呢?耕织图的创作又发挥了什么作用与意义呢?传统主流观点认为,由于耕织图比较真切地反映了当时的具体农业生产技术与劳作场景,因此其目的与意义主要在于推广农业生产技术。如国内研究耕织图的集大成者王潮生就认为:“图与诗的结合提供农民仿效操作的范例,其目的是为发展农业生产服务的,是一种社会化、大众化的科普著作。”因此,在具体定性上,传统主流观点也基本将耕织图作为农学著作来看待,如作为我国系统化耕织图“母图”的南宋楼璹《耕织图》就被称为是“我国第一部图文并茂的农学著作”。《中国农学史》《中国农学书录》《中国古代农书评介》《中国农业科技发展史略》《中国古代农业科技史图说》《中国农学遗产文献综录》等农学与农书著作,均对耕织图有著录。但事实果真如此吗?笔者通过对历代耕织图的研读后发现,总体而言,耕织图的教化意义远大于技术推广意义,象征意义远大于实际意义,其主要目的在于教化劝农,而并非为推广农业生产技术——虽然我们不能说耕织图就完全没有技术推广的意义。尽管已有学者注意到了这个问题,却只是简单涉及。下面我们就主要以南宋以来系统化的耕织图为研究对象,采取“映现”与“再现”相结合并以“再现”为主的研究思路,对历代耕织图的创作者及创作背景、原因、目的与实际意义等作具体探讨与分析。

一、耕织图由谁而作、为何而作

“图像解读,首先是对图像记录者的解读,即了解这些图像是谁的想象。”那么,古代创作耕织图的都是何人?他们为何要创作耕织图这种图像形式呢?具体说来,不同时代、不同的创作者,其具体动机可能各有不同。正如张仲葛所说的那样:“这些古代农业图像,就其形成之动机言,绝不一致。”

目前发现的战国时期与耕织相关的图像主要是青铜器上的图画,如四川成都百花潭出土的“宴乐射猎采桑纹铜壶”上的“采桑图”、河南辉县琉璃阁出土的“采桑铜纹壶”盖上的“采桑图”等,但其明显是出于装饰的考虑。秦汉之后以至隋唐,在画像石、画像砖及墓室壁画、石窟壁画中,也能发现大量与耕织相关的图像,如牛耕图、耙地图、播种图、采桑图等。有学者认为,这些图像的“主要作用是宣传和推广当时先进的耕作技术,具体来说就是铁犁牛耕”。不过这更多只是一种想当然的认识,因为这些画像主要是在墓室中发现的,也就是说并不会为当时人所见,那试问其是如何发挥推广耕作技术的功能的呢?其实大量有关画像石、画像砖的研究已经证明,这些图像的主要作用在于装饰美化与营造氛围。如蒋英炬认为:“这些画像在一定程度上所起的作用,就是随葬品的代替、扩展与延伸。”杨爱国也认为:“其实不只墓室画像石如此,墓室壁画和画像砖的内容也同样有此功能。这些墓室建筑装饰与墓中的随葬品一起共同营造了一个当时人认为理想的死后世界。”

与前代相比,宋之后出现的耕织图日渐系统化,开始注重细节的描画,也不再被封闭于幽暗的墓室之中,那其创作者又是出于何种具体动机呢?先看南宋楼璹《耕织图》,这是我国现今有确切证据并有摹本留存下来的第一部体系化耕织图。楼璹,字寿玉,浙江鄞县人,生于北宋元祐五年(1090),卒于南宋绍兴三十二年(1162)。楼璹之所以要创作此《耕织图》,主要是出于一个地方官员对皇帝“务农之诏”的响应。对此,楼璹之侄楼钥为《耕织图》所作的题跋曾言:“高宗皇帝身济大业,绍开中兴,出入兵间,勤劳百为,栉风沐雨,备知民瘼,尤以百姓之心为心,未遑它务,下务农之诏,躬耕耤之勤。伯父时为临安於潜令,笃意民事,慨念农夫蚕妇之作苦,究访始末,为耕、织二图。耕自浸种以至入仓,凡二十一事。织自浴蚕以至剪帛,凡二十四事,事为之图,系以五言诗一章,章八句。农桑之务,曲尽情状。虽四方习俗间有不同,其大略不外于此,见者固已韪之。未及,朝廷遣使循行郡邑,以课最闻。”对此,明代宋濂亦云:“宋高宗既即位江南,乃下劝农之诏,郡国翕然,思有以灵承上意。四明楼璹,字寿玉,时为杭之於潜令,乃绘作《耕织图》。”当然,这其中楼璹个人的悯农、重农情怀也应是一个重要原因。若说皇帝的提倡是“外因”的话,则楼璹个人的重农、悯农情怀应是其创作《耕织图》的“内因”。史载,楼璹是一个对民众疾苦十分关心的人。如早在其担任婺州幕府期间,当得知“州岁贡素罗数颇多,民不能输”时,他就积极向上级申请以减轻民众负担,“为州将作奏,自诣行在所,具言利害,朝廷为损其数”;看到“州县输纳至者,多不省轻重,予夺在吏”的情形时,他又“以其多寡所当出者,大书揭之”,由此“民甚悦”。事实上,重农、悯农意识是中国古代文人所固有的一种人文情怀,历史上、尤其是中唐以后,出于对普通百姓艰辛劳作与困苦生活的同情而创作了大量诗词歌赋与文学作品,这其中最为大家所熟悉的就是李绅的《悯农》诗了。

除此之外,据楼钥所载,楼璹创作《耕织图》可能还有更为实用的目的,即出于考课的需要。中国古代有定期对地方官员进行巡查考课的行政制度,以对官员“政绩”进行评定,而农桑垦殖、水利兴修等又是考课的最重要内容之一。如据《宋史·职官志》所载:“以四善、三最考守令:德义有闻、清谨明著、公平可称、恪勤匪懈为四善;狱讼无冤、催科不扰为治事之最;农桑垦殖、水利兴修为劝课之最;屏除奸盗、人获安处、振恤困穷、不致流移为抚养之最……凡内外官,计在官之日,满一岁为一考,三考为一任。”因此,楼钥将《耕织图》的创作完成与楼璹的“以课最闻”并述,应是以《耕织图》证其劝课农桑之绩,尤其是考虑到楼璹所任职的地方又是都城临安下属的县份。而《耕织图》的创作,也确实为楼璹后来的一系列升迁打下了坚实基础,“初除行在审计司,后历广闽舶使,漕湖北、湖南、淮东,摄长沙,帅维扬,麾节十有余载,所至多著声绩,实基于此”。事实上,有一种观点认为,楼璹《耕织图》为代笔之作,并非由其亲自绘制而成,而是他让人按自己意图绘制而成后再进呈给宋高宗的,就如同宋初开宝年间权臣孙四皓让寓居画家高益绘制《搜山图》并进献给皇帝一样。若果真如此的话,则响应皇帝号召并证明自己劝课农桑之绩的意图也就更为明显了。

元代程棨《耕织图》,现藏美国华盛顿佛利尔美术馆。据乾隆三十四年(1769)《耕织图》刻石题识中称:“《耕图》卷后姚氏跋云:耕织图二卷,文简程公曾孙棨仪甫绘而篆之。织图卷后赵子俊跋,亦云每节小篆,皆随斋手题。今两卷押缝皆有仪甫、随斋二印,其为程棨摹楼璹图本,并书其诗无疑。”由此记载可知,此《耕织图》为程棨据南宋楼璹《耕织图》临摹而成。程棨,生平事迹不详,现只知其为程琳(9851054,谥号文简)的曾孙,字仪甫,号随斋,安徽休宁人,系当时书画名家,人称“博雅君子”。另据元陶宗仪《南村辍耕录》,可知程棨曾著有《三柳轩杂识》一书。程棨临摹楼璹《耕织图》的具体动机为何,受资料记载所限我们不得而知,但由其为书画名家的身份推断,可能主要是出于对《耕织图》的喜爱而临摹之,其本意绝非为推广农业生产技术。事实上,临摹楼璹《耕织图》或据其再创作是一种常有之举,如仅在南宋就至少出现了6套与之相关的耕织图作品,如梁凯《耕织图》、刘松年《耕织图》等。程棨《耕织图》外,元代还有由诸色人匠提举杨叔谦所作的《农桑图》,并由赵孟奉懿旨作诗二十四首。

延祐五年四月廿七日,上御嘉禧殿,集贤大学士臣邦宁、大司徒臣源进呈《农桑图》。上披览再三,问作诗者何人?对曰翰林承旨臣赵孟;作图者何人?对曰诸色人匠提举臣杨叔谦……钦惟皇上以至仁之资,躬无为之治,异宝珠玉锦绣之物,不至于前,维以贤士、丰年为上瑞,尝命作《七月图》,以赐东宫。又屡降旨,设劝农之官,其于王业之艰难,盖已深知所本矣,何待远引《诗》《书》以裨圣明。此图实臣源建意,令臣叔谦因大都风俗,随十有二月,分农桑为廿有四图,因其图像作廿有四诗,正《豳风》因时纪事之义,又俾翰林承旨臣阿怜怗木儿,用畏吾尔文字译于左方,以便御览。

从上述记载可知,此图主要是为进呈皇帝以示劝农、重农之意而作的。邦宁,即李邦宁,其本为南宋宫廷的一名小太监,宋亡后随瀛国公(端宗赵昰)入元廷,后受元世祖重用,累官至集贤大学士,《元史》有传。大司徒源,不知为何人。杨叔谦,元代著名宫廷画家,潘天寿称其善画“田园风俗”。另,与楼璹、程棨《耕织图》不同的是,此图反映的是大都(今北京)而非江南一带的农作与蚕桑情形。可惜此图在国内外至今尚未发现,只有赵孟所作二十四首诗歌尚存。

明《便民图纂》耕织图。《便民图纂》由《便民纂》加楼璹《耕织图》合编而成,只是图有增删、改动,并非完全照搬。《便民图纂》编者一般认为是邝璠,“字廷瑞,任丘人,进士,弘治七年知吴县,听察勤政,无绩不兴,久任民和,循良称最”。邝氏虽为今河北人,但因在吴县为官,对太湖流域的农村与农业生产均颇为熟悉,故书的内容是以江南地区为主编写而成的,涉及耕获、蚕织、树艺、杂占、祈禳、起居、牧养、制造等多个方面。之所以要加入楼璹《耕织图》并稍作改动,目的在于使民众更易理解,正所谓“即图而求,易;即书而求,难”。对此,邝璠自云:“宋楼璹旧制《耕织图》,大抵与吴俗少异,其为诗又非愚夫愚妇之所易晓,因更易数事,系以吴歌。其事既易知,其言亦易入,用劝于民,则从厥攸好,容有所感发而兴起焉。”从“用劝于民,则从厥攸好,容有所感发而兴起焉”来看,作为地方官的邝璠借用此图仍有教化劝民的目的,故同治《苏州府志》称其“循良称最”。

清代是制作耕织图的高峰期,既有宫廷御制,也有地方自制;有综合描绘耕织的,也有专门宣传蚕桑和棉业的;既有绘画作品,也有石刻、木刻等,可谓丰富多彩。清代耕织图的兴盛是与帝王的重视和提倡分不开的,其中的第一部即是康熙《耕织图》。康熙二十八年(1689),康熙帝南巡时有江南士人进呈南宋楼璹《耕织图》残本,带回京城后,遂命宫廷画师焦秉贞依图重绘,于康熙三十八年(1699)刊行。由于由康熙帝亲撰序文并题诗,故名御制《耕织图》。不过此图虽是据楼图而绘,但却并非完全照搬,而是分别有所增减。作画人焦秉贞,“济宁人,钦天监五官正。工人物,其位置之自近而远,由大及小,不爽毫毛,盖西洋法也。康熙中祗候内廷,圣祖御制《耕织图》四十六幅,秉贞奉诏所作。村落风景、田家作苦,曲尽其致,深契圣衷,锡赉甚厚,璇镂板印赐臣工”。康熙帝为何要命焦秉贞重绘《耕织图》呢?宣扬“农为天下之大本”及其爱民、劝民之意,应是最主要用意,这在其所作的《御制耕织图·序》中表达得一览无余:

朕早夜勤毖,研求治理,念生民之本,以衣食为天。尝读《豳风》《无逸》诸篇,其言稼穑蚕桑,纤悉具备,昔人以此被之管弦,列于典诰,有天下国家者,洵不可不留连三复于其际也。西汉诏令,最为近古,其言曰:“农事伤,则饥之本也;女红害,则寒之原也。”又曰:“老耆以寿终,幼孤得遂长”,欲臻斯理者,舍本务其曷以哉?朕每巡省风谣,乐观农事,于南北土疆之性,黍稌播种之宜,节候早晚之殊,蝗蝻捕治之法,素爱咨询,知此甚晰,听政时恒与诸臣工言之……古人有言:“衣帛当思织女之寒,食粟当念农夫之苦”,朕惓惓于此,至深且切也。爰绘耕织图各二十三幅,朕于每幅制诗一章,以吟咏其勤苦而书之于图。自始事迄终事,农人胼手胝足之劳,蚕女茧丝机杼之瘁,咸备极其情状。复命镂板流传,用以示子孙臣庶,俾知粒食维艰,授衣匪易。书曰:“惟土物爱,厥心臧”,庶于斯图有所感发焉。且欲令寰宇之内,皆敦崇本业,勤以谋之,俭以积之,衣食丰饶,以共跻于安和富寿之域,斯则朕嘉惠元元之意也夫!

康熙《耕织图》之后,“厥后每帝仍之拟绘,朝夕披览,借无忘古帝王重农桑之本意也”。雍正朝图,由“雍正帝袭旧章命院工绘拟”,共52幅。此图究系何人所绘,不得而知。现存图册分耕、织两部分各23幅,画面、画目与康熙焦秉贞图基本相同,只是排列顺序稍有改动,并删掉了楼璹原题的五言诗,增加了雍正御题的五言诗。乾隆《耕织图》是由乾隆命画院据画家蒋溥所呈元程棨《耕织图》摹本而作,不论在画幅、画目还是画面内容均与程图相一致,后刻石存于圆明园内。此外乾隆还曾令陈枚据康熙《御制耕织图》绘《耕织图》46幅,每幅图均有乾隆御笔行书题其所和康熙皇帝原韵诗一首。这几部耕织图均是沿袭康熙旧制而作,亦是为彰显农为国之本以及教化劝农之意。此后嘉庆帝也曾补刊乾隆《耕织图》,对于自己的动机,他亦曾言:“朕续有题咏,应补行编载,原书篇页内余幅甚宽……以示朕祗遹成谟重民务本至意。”总之,清代自康熙朝以至嘉庆朝,均有《耕织图》问世,其目的在于“借以宣传农业在国民经济中的重要地位,劝民努力本业,从而巩固封建政权”。

与前代相比,清代不仅耕织图数量多,且有新型耕织图——《棉花图》《桑织图》的创作。乾隆三十年(1765),“高宗南巡,观承迎驾……四月,条举木棉事十六则,绘图以进”。对方观承之举,乾隆皇帝极为赞赏,并亲为之题诗,所以《棉花图》又名《御题棉花图》。方观承,字遐谷,号雨亭,安徽桐城人,曾任直隶总督二十年,“尤勤于民事”,十分重视农业生产,认为棉花有“衣被天下之利”的作用,功用不在五谷之下,故主持绘制了《棉花图》并上呈乾隆皇帝。因此,方观承绘制《棉花图》一定程度上可能与楼璹的动机相类似,既是重农与劝农的表现,也是凸显其个人“政绩”的一种表现。嘉庆十三年(1808),嘉庆帝命大学士董诰等据乾隆《御题棉花图》编订并在内廷刻版16幅《棉花图》(又名《授衣广训》),画目与画面内容与乾隆《棉花图》基本相同。董诰,字雅伦,一字西京,浙江富阳人,乾隆进士,累官至东阁大学士,工诗文,善画。《清史稿·董诰传》称其“尚书邦达子……邦达善画,受高宗知。诰承家学,继为侍从,书画亦被宸赏,尤以奉职恪勤为上所眷注”。嘉庆帝之所以命作此图,亦应是出于继承祖制与教化劝农的目的。

光绪木刻《桑织图》刻于清光绪十五年(1889),原图24幅,册首图上有“种桑歌”,尾有跋语。其中作者在跋语中讲述了创作该图册的目的和过程:

桑蚕为秦中故物,历代皆有,不知何时废弃,竟有西北不宜之说。是未悉豳风为今邠州,岐周为今岐山,皆西北高原地,岂古宜而今不宜耶?历奉上宪兴办,遵信者皆著成效,惟废久失传,多不如法,不成,中止。奉发《蚕桑辑要》《豳风广义》,或以文繁不能猝识……因取《豳风广义》诸图仿之,无者补之,绘图作画,刻印广布,俾乡民一目了然,以代家喻户晓,庶人皆知:务地利,复其固有。衣食足而礼义生,豳风再见今日,所厚望焉!是举也,书者为甘肃候补州判邑人张集贤,绘者为候选从九品邑人郝子雅。时光绪十五年岁次乙丑,冬十一月吉日刻,板存三原县永远蚕桑局。

由此跋语可知,这一木刻《桑织图》是由下层官员兼地方士绅以《豳风广义》(作于乾隆年间)为蓝本绘制的,这与清代《耕织图》多由帝王倡导有所不同。而绘图的目的,则是在关中地区宣传推广此地早已失传的蚕桑养殖与丝织生产。因此,与前述诸《耕织图》不同的是,此《桑织图》具有强烈的劝导及技术推广意味。光绪《蚕桑图》,作于光绪十六年(1890),由浙江钱塘人(今杭州)宗承烈据宗景藩(曾于同治年间任湖北蒲圻知县)所撰《蚕桑说略》,请当时著名画家吴家猷配图而来,故名《蚕桑图说》。编著此书的目的,宗承烈在序言中说:“蚕桑者,衣之源,民之命也”,“植桑养蚕之法,浙民为善”,而“楚地却耕而不桑”,他认为这是“未谙其法”所导致的。序文的最后说:

唯种植饲缫之法,恐不能家喻户晓,爰检朝议公《蚕桑说略》,倩名手分绘图说,付诸石印,分给诸屯读书之士,转相传阅,俾习者了然心目,诚能如法,讲求勤劳树畜,则多一桑即多一桑之利,多一蚕妇即多一养蚕之利……衣食由此而足也。

从序言中可知,作者创作此图、编著此书的目的,则是在不事蚕桑的楚地宣传、推广浙江等地的蚕桑养殖技术,因此与光绪木刻《桑织图》相同,亦具有劝导及强烈的技术推广目的。

除上述耕织图外,1978年在河南省博爱县一农家门楼墙壁上,还发现了20幅估计是作于清光绪年间的石刻《耕织图》,展现了清代晚期豫北人民男耕女织的劳动景象。但此图作者为谁,又为何而作,现均不得而知,故在此不作赘述。

二、耕织图为谁而作、影响如何

出于各自的不同目的——至少是创作者自己言说的目的,中国古人创作了《耕织图》《棉花图》等诸多与农事、纺织生产相关的图像。那这些图像又是为谁而作呢?创作出来之后又发挥了何种实际功效或影响力呢?楼璹《耕织图》的创作,很大程度上是为当世皇帝而作的,既是对其重农之策的响应,也是为了让皇帝形象而具体地知晓民众稼穑之艰难,以进一步引起其对下层民众与农业生产的重视。正如楼璹之侄楼钥所说的那样:

周家以农事开国,《生民》之尊祖,《思文》之配天,后稷以来世守其业。公刘之厚于民,太王之于疆于理,以致文武成康之盛。周公《无逸》之书,切切然欲君子知稼穑之艰难。至《七月》之陈王业,则又首言授衣,与夫“无衣无褐,何以卒岁”,“条桑”“载绩”,又兼女工而言之,是知农桑为天下之本。孟子备陈王道之始,由于黎民不饥不寒,而百亩之田,墙下之桑,言之至于再三,而天子三推,皇后亲蚕,遂为万世法……呜呼,士大夫饱食暖衣,犹有不知耕织者,而况万乘主乎?累朝仁厚,抚民最深,恐亦未必尽知幽隐。此图此诗,诚为有补于世。夫沾体涂足,农之劳至矣,而粟不饱其腹;蚕缫织纴,女之劳至矣,而衣不蔽其身。使尽如二图之详,劳非敢惮,又必无兵革力役以夺其时,无汙吏暴胥以肆其毒,人事既尽,而天时不可必。旱涝螟螣既有以害吾之农夫,桑遭雨而叶不可食,蚕有变而坏于垂成。此实斯民之困苦,上之人尤不可以不知,此又图之所不能述也。

事实上,《耕织图》创作完成后不久,也确实很快就引起宋高宗的注意,“未及,朝廷遣使循行郡邑,以课最闻。寻又有近臣之荐,赐对之日,遂以进呈。即蒙玉音嘉奖,宣示后宫,书姓名屏间”。正因为此,其后楼璹的官职也不断得以升迁——从这个角度来说,《耕织图》又是为其自己所作,以证其劝课农桑之绩。此后理宗朝时,程珌亦曾借进呈《耕织图》之机,劝导帝王重视生产、关心民生:

臣近因进读三朝宝训,内农穑门一段云:“太宗朝,有同州民李元真者献《养蚕经》,太宗留其书于宫中,赐钱一万。”臣读毕奏云:“绍兴间有於潜令楼璹尝进《耕织图》,耕则自初浸谷以至舂入廪,织则自初浴蚕以至机杼剪帛,各有图画,纤悉备具,如在郊野目击田家。高宗嘉奖,宣示后宫,擢置六院。绍兴帅臣汪纲近开板于郡治。臣旦夕当缴进一本,以备宴览,玉音嘉纳之。臣今已装背成帙谨以进呈,伏望陛下置之坐隅,时赐睿览,一则知稼穑之艰难而崇节俭之化,二则念民生之不易而轻租赋之敛,则高宗称赏其图之意,迨今犹一日也,天下幸甚。”

楼璹将《耕织图》进呈之后,受到了南宋宫廷的极大重视。高宗吴皇后在《织图》摹本《蚕织图》每幅图画下部亲笔楷书题注:“今观此卷,盖所谓织图也,逐段之下,有宪圣慈烈皇后题字。皇后姓吴,配高宗,其书绝相类。岂进图之后,或命翰林待诏重摹,而后遂题之耶。”之所以《织图》会由皇后题注,因古代有“皇后亲蚕,以仪范天下”的传统。另据元代虞集所言:“前代郡县所治大门,东西壁皆画耕织图,使民得而观之。”其实,宋代一直有于墙壁上画农桑图以提醒当政者注意农耕的传统。据《建炎以来系年要录》记载,宋高宗说:“朕见令禁中养蚕,庶使知稼穑艰难。祖宗时于延春阁两壁,画农家养蚕织绢甚详。”而宋高宗之所以对《耕织图》如此重视,是因为此图正契合了其重农、劝农的政策。当是时,南宋王朝于江南初定,外有金朝威胁,内则急于社会的稳定,故宋高宗“未遑它务,下务农之诏”,发展农业生产,以增强国力、安抚百姓。

程棨之所以摹楼璹《耕织图》,或许只是出于一个书画名家对前人书画的爱好之意。此图在元代的流传情况,受资料所限我们不得而知,但其为后世帝王所重却是确定的。清高宗乾隆就曾在此图上“兼用楼韵题图隙”,并将图保存于圆明园多稼轩以北的贵织山堂,乾隆三十四年(1769)还命画院双钩临摹刻石。杨叔谦《农桑图》,从赵孟所作《农桑图》序来看,明显是为当世皇帝而作,目的在于劝导皇帝重视农耕,这在赵孟所作二十四首诗中体现得特别明显。诗作通过题咏田家一年耕作之事,劝诫农夫蚕妇要循时令,习勤劳,以获取丰收,上报皇天,同时也慨叹田家之不易,因此劝导帝王要重稼穑、珍民生。而之所以这样做,又与元代定鼎中原后对农业生产的重视有极大关系。元朝是由蒙古游牧民族南下中原建立的王朝,其初期并不重农桑并意欲将农地变为牧业用地,加之战乱冲击,由此对农业生产造成了巨大破坏,直到忽必烈时期才开始施行重视农耕之策。元仁宗时期,延祐二年(1315)刊印《农桑辑要》万部并颁降有司,以劝导农耕。一系列劝农文的发布,显示了政府的重农之策。可能邦宁等人深知朝廷对农政的重视,故特令绘制《农桑图》以进献仁宗。而在这一系列劝农政策的促进下,元代农业也确实获得了很大发展,正如虞集所言:

我国家既定中原,以民久失业,置十道劝农使,总于大司农,慎择老成重厚之君子而命之。皆亲历原野,安辑而教训之。今桑麻之效遍天下,齐鲁尤盛。其后功成,省专使之任,以归宪司。宪司置四佥事,其二则劝农之所分也。至今耕桑之事,宪犹上之大农。天下守令,皆以农事系衔矣。

《便民图纂》耕织图即是为了配合《便民纂》的传播而作。作为明代“通书”类型的一部农书,《便民图纂》的主要目的在于供给一般民众日常生活所需的技术知识,其“便民”名称便是明证,故邝璠借用并删改楼璹《耕织图》有向民众介绍、推广生产知识的目的,这与前代《耕织图》主要用于“教化劝民”有所不同,“今民间传农、圃、医、卜书,未有若《便民图纂》,识本末轻重,言备而指要也。务农、女红,有图、有词,以形其具,以作其气。有耕获、蚕织,以尽其事”。由于《便民图纂》的设定对象主要是普通民众,因此邝璠借用楼璹《耕织图》亦主要是面向普通大众的,这与楼图、杨叔谦图最初主要是为帝王而作有很大不同——虽然这些图册最终也可能会因帝王的提倡而被推向民间。与图相配的为民间形式的吴歌——竹枝词,读起来朗朗上口,浅显易懂,这必然会增强传播的效果。由于知识门类齐全、通俗易懂,《便民图纂》也确实获得了广泛传播,时任云南布政使的吕经(字九川)就曾在云南地区大力推广《便民图纂》:

民生一日不能已者,皆精择而彪分昭列焉,故它书可缺,此书似不可缺。况滇国之于此书,尤不可缺,是岂可一例禁邪?盖上之惩病民之弊,正所以为利民之图耳,岂拘拘而为之者哉?经所以将顺而干冒为之。匠用公役,梓用往年试录及历日板可者,或闻之亦悦,遂布诸民。

出于“令寰宇之内,皆敦崇本业”的劝诫农耕的目的,康熙帝命焦秉贞绘制了耕织图。那《御制耕织图》主要是作给谁看的呢?从康熙帝在《御制耕织图·序》中所说的“复命镂板流传,用以示子孙臣庶,俾知粒食维艰,授衣匪易”来看,主要是为“子孙臣庶”而作,以提醒他们“衣帛当思织女之寒,食粟当念农夫之苦”。在此,“子孙”应主要指皇家子孙,后世雍正、乾隆等朝《耕织图》的绘制与创作,一定程度上就是对这一祖训的回应。“臣”即各级政府官员,他们既是被教化者,又是教化者。一方面,“臣”是皇帝的“附属”与“助手”,因此首先要在他们内心树立起爱民、重农的观念,才能真正将各项劝农政策落到实处;另一方面,作为皇权在各地的“代理”,“臣”是皇帝“牧民”与政策推行的具体执行者,因此相对于“庶”,他们又是教化者。“庶”是平民百姓,是教化施行的最终目标主体。

康熙帝是中国历史上一位颇有作为的皇帝,勤于政事,对农业生产也极为重视,正如他在《御制耕织图·序》中所说的那样:“朕每巡省风谣,乐观农事,于南北土疆之性,黍稌播种之宜,节候早晚之殊,蝗蝻捕治之法,素爱咨询,知此甚晰,听政时恒与诸臣工言之。”那他为何要在1696年命焦秉贞绘《耕织图》呢?1689年他南巡而得宋楼璹《耕织图》残本应是一个直接诱因,而当时的社会环境则是最主要原因。1644年清军入关,开始实行圈地运动,大量民田被侵占,此后与残明势力的战争又持续了十数年,加之清入关之前农民军与明军的多年战争,致使社会经济遭受严重破坏,人口大量流徙死亡。如一直到康熙十年(1671),四川等省仍旧是“有可耕之田,而无耕田之民”。于是安抚民众、恢复并发展农业生产,成为清政府的首要任务。1669年康熙铲除鳌拜集团并亲政后,先是下诏停止圈地,又先后平定三藩之乱(1681)、收复台湾(1683)、击败沙俄侵略(1686)与平定噶尔丹叛乱(1690),终于实现了国家的和平与安定,由此“经济发展”便成为重中之重。于是,绘制具有象征意义的《耕织图》并以示“子孙臣庶”也就自然而然了。同理,雍正、乾隆朝创作《耕织图》,也都有以经济发展为重、稳定社会秩序的意思在里面。故白馥兰评价说:“清朝三代帝王在18世纪下令重新绘制了新的耕织图,并亲自题诗赞扬农民的辛勤劳碌。这不是在更新技术细节,而是在重申——在另一个长期的冲突和道德无常的周期过去后,农民和皇权国家的物质繁荣和按照宇宙法则建立秩序之间必然存在有机的联系。”

▲ 御制耕织图四十六卷 清刻本

虽然实质上亦是为重农、劝农而作,但雍正《耕织图》的直接目的可能是为讨好康熙皇帝而作。此图具体创作年代不详,但根据画上“雍亲王宝”与“破尘居士”的印章来看,应是创作于康熙四十八年(1709)之后、雍正登基(1722)之前。由于是为讨好康熙而作,所以雍正《耕织图》的画面布局与康熙《御制耕织图》完全相同。此外,每图除雍正帝配诗一首外,并未添加楼璹之诗,主要是因为此图是为进呈康熙之用,因此题楼璹诗也就没有必要了。清代所有皇帝中,以乾隆朝《耕织图》作品最为丰富,不仅摹刻了大量康熙《御制耕织图》、雍正《耕织图》书画作品,还新创作了以棉花与棉纺织为主题的《棉花图》,并且摹刻了前代的耕织图像。除图像、石刻外,乾隆帝还命人在颐和园的清漪园创建了一个以耕织为主题的、有江南风韵的田园景观,体现了其对农桑之本的重视与耕织之道的宣教。乾隆命人摹刻《耕织图》,既有对先祖传统的延续,以显示其重农之道,同时一定程度上也应该与其对古代书画的喜爱有很大关系。因此,这些作品,既是为自己所作,也是为天下臣工与百姓而作,同时也可能有讨好的意味在里面,因其和康熙原韵的46首《耕织图》诗也是创作于其为皇子之时。

由直隶总督方观承所主持绘制的《棉花图》,从其创作完成即进呈乾隆皇帝来看,似是专为乾隆皇帝而作,其目的可能在于引起皇帝对棉花种植及棉纺织生产的重视。在进呈的奏文中,他如是说:

太子太保、直隶总督臣方观承谨奏为恭,进《棉花图》册,仰祈圣鉴。事窃惟五十非帛不暖,王政首重夫蚕桑,一女不织则寒,妇功莫亟于丝枲,然民用未能以遍给,斯地利因之而日开。惟棉种别菅麻,功同菽粟,根阳和而得气,苞大,素以含章有质有文,即花即实。先之以耰锄袯襫,春种夏耘,继之以纺绩组纴,晨机夜杼。盖一物而兼耕织之务,亦终岁而集妇子之功,日用尤切于生民,衣被独周乎天下。仰惟我皇上,深仁煦育,久道化成,巡芳甸以劝农,播薰风而阜物。揽此嘉生之蕃殖,同于宝稼之资昌。臣不揣鄙陋,条举棉事十六则,绘图列说,装潢成册,恭呈御览。夙在深宫之咨度授衣,时咏《豳风》,冀邀睿藻,以品题《博物》,增编《尔雅》,为此恭折具奏,伏祈圣鉴。

并且,为了能引起乾隆帝重视,方观承还将康熙御制《木棉赋》一并上呈。嘉庆年间,嘉庆帝又命董诰重刊乾隆《棉花图》,并更名为《授衣广训》,以彰显其继承祖训及爱民之意。正如他在上谕中所言:

朕勤求民事,念切授衣,编氓御寒所需,惟棉之用最广。其种植纴纺,务兼耕织。从前圣祖仁皇帝曾制《木棉赋》,迨乾隆年间直隶总督方观承恭绘《棉花图》,撰说进呈。皇考高宗纯皇帝嘉览之余,按其图说十六事,亲制诗章,体物抒吟,功用悉备。朕绍衣先烈,轸念民依,近于几暇。敬依皇考圣制原韵作诗十六首,诚以衣被之原,讲求宜切,生民日用所系,实与稼穑、蚕桑并崇本业。著交文颖馆,敬谨辑为一书,命名《授衣广训》。

《棉花图》的创作,源于棉花在人们生活中重要性的日益突出。虽然棉花早在东汉时业已传入中国,但长期以来,受棉花加工技术的限制,一直未能得到全面推广,只在西北及西南地区有少量种植。直到元代,黄道婆改进棉纺织技术后才大大促进了棉花在中国的种植,其后明太祖更是通过政令在全国推行棉花种植,“凡民田五亩至十亩者,栽桑、麻、木棉各半亩,十亩以上倍之。……不种桑,出绢一匹。不种麻及木棉,出麻布、棉布各一匹”,大大促进了棉花在我国的种植。至明代中叶以后,棉花已是“地无南北皆宜之,人无贫富皆赖之”。至清代中叶,棉花更成为“衣被天下”的重要之物,“三辅(直隶)……种棉之地,约居什之二、三。岁恒充羡,输溉四方”。正是在此大背景下,乾隆三十年(1765)直隶总督方观承以直隶一带棉花种植与棉纺织情况为参照,主持绘制了《棉花图》。

清代中前期创作的耕织图(含《棉花图》在内),或由皇帝发起而作,或由大臣所作再进呈于皇帝。这些图册完成之后,由于其本意在于教化劝农,因此并没有收藏于内宫密不外传,而是进行了大量刊刻并向民间推广。从著述形式来看,清代内府所藏耕织图主要分为四类,即书法、绘本、刻本与拓本。通常先有宫廷画师绘制耕织图画册,再由帝王御笔题诗,再由工匠将御制诗文装裱于画作之上,最后再以之为底本进行版刻。或将耕织图刻于石上,再据石刻做成拓本传世。这其中对民间影响最深的是刻本,具体如乾隆二年(1737)与嘉庆十三年(1808)的《钦定授时通考》本以及嘉庆十三年的《授衣广训》等。这几种刻本流传广泛,流布到民间后又经民间书坊大量翻刻,普通市面上多有售卖流传,许多还流传海外。这必然会使耕织图在民间发挥诸多的影响力,“流传到民间之后,第一次使帝王敕修的农业文献用通俗易懂的形式在民间呈现,使极难窥见的宫廷艺术在民间传播,是连接上下层社会的桥梁。它以特有的通俗易懂的图说形式被官方发行,被民间所接受,故其西洋新画风得以在宫廷与民间两个阵营流传,同时官方赋予的农本务实思想在民间以耕织图各种艺术变体的形式呈现”。

光绪木刻《桑织图》与《蚕桑图》均创作于19世纪晚期,而之所以要在此一时期推广蚕桑生产,与当时的社会经济环境有极大关系。第一次鸦片战争后,随着中国沿海港口的迭次开放,大量机织棉纺织品进入中国市场,加之19世纪70年代之后中国本土城市轻纺工厂的纷纷建立,传统乡村棉纺织生产遭受严重冲击,先是纺纱、继而是手织布日益走下坡路。加之一系列战争赔款的赔付与太平天国等战事的冲击,使中国经济呈现一片破败之象。但与这一趋势相反的是,五口通商之后,江浙一带的蚕桑生产却因出口增加而获得迅速发展并出现了“辑里丝”(湖州南浔)等在国际上享有盛誉的名优产品,由此植桑养蚕收益丰厚,成为地方民众收入的最重要来源。如在吴兴,“民国十年前后,蚕桑产销最盛时代,吴兴农户,蚕桑与种稻比较,蚕桑收入占七成,种稻收入占三成”。正因为如此,所以广大人民“对于其他农作物,多不重视,地虽肥美,每年禾稻,仅一熟而已”。一直到20世纪20年代末、30年代初,在日本生丝及人造丝、尤其是资本主义世界经济危机的冲击下,这种盛况才告结束。正是看到了江浙一带蚕桑生产的高收益,人们才萌生了在各地推广蚕桑的动议,《桑织图》与《蚕桑图》正是因应此背景而被创作的。

《桑织图》与《蚕桑图》的创作目的在于推广蚕桑生产,因此其推广受众是推广地的广大民众。为了实现此一目的,两图都曾被刊刻并加以推广,“绘图作画,刻印广布,俾乡民一目了然”,“分绘图说,付诸石印,分给诸屯读书之士,转相传阅,俾习者了然心目……择人指授机宜,当可尽得其法”。不过虽然创作之人做了一系列努力,但从实际效果来看却并不理想。历史上,关中地区曾是我国著名的蚕桑盛地。但唐代之后,受气候及行政中心转移等因素的影响,关中蚕桑业日益衰落。此后到清乾隆年间,杨双山著《豳风广义》,以图重振关中蚕桑业,也确实出现了短暂的回光返照,但却只是昙花一现。此后关中一带的蚕桑生产就再未获得实质性发展,以至于到新中国成立后几十年,仍有人在极力呼吁重振关中蚕桑业。至于《桑织图》的刊刻,也是未产生任何实际效果。而《蚕桑图》的推广效果,我们不得而知。王潮生认为,“《蚕桑图说》在传播推广蚕桑生产的先进经验方面一定起过有效的作用”,因为“《蚕桑图说》画面内容丰富,绘制精当,以文解说,以图示意,图文并茂”,但这更多只是理想与臆断之词,并无真凭实据。实际上,一项技术能否在一地推广,并不是简单说教就能成功的,也并不是有高收益民众就一定会接受的。因为技术传播不单单只是一个技术问题,更是一个社会问题,与当地的自然环境、社会条件、传统惯习、民众心态等都有直接关系,正如二次大战后杂交玉米在法国西南部的推广所显示的那样。

三、耕织图的意义究竟何在

“讨论图像其实很大程度上就是讨论图像与人的关系,不可能有脱离人而有存在价值的图像,也不可能有图像可以脱离人而有价值”,“因为大多数图像是由人为了某些个人的或集体的某种(宣传的、信息的、宗教的、教育的,总之是意识形态的)目的而制造出来的”。因此,对耕织图的解读也必须要将其放到具体的社会情境中去才能真正加以理解。

长期以来,中国一直是一个“以农为本”的国家,农业在上自国家政治、下至民众生活中占有极其重要的地位。“与其他近代帝国一样,中华帝国是以农业为经济支柱的。大约早在公元前5世纪的孔子时期,‘以农为本’的农业帝国宇宙论和政治原则,就已经在早期中国建立起来了,并一直延续到19世纪……因此,‘促耕’是统治阶级的首要任务,从皇帝的宫廷到地方官的府衙,无一例外。”为了“促耕”,从早期中国开始就建立起一套有关农业生产的仪式或礼仪活动,如郊祀、社稷之祀、大雩礼、籍田礼、先蚕礼等,以祈求神灵保佑风调雨顺、五谷丰登,或显示统治阶层对农业的重视,意在劝民力田。与一般的农祭仪式不同的是,这些祭仪活动都被纳入国家正式祀典之中,是为国家之“礼”。

耕织图的创作与推广,应该也是古代“重农”之礼的一种体现,也可看作是一种重要的仪式性活动,虽然其并没有被列为正式的、常规性的国家之“礼”。耕织图的创作者,或为地方官员与士绅,如南宋楼璹、元代杨叔谦、明代邝璠、清代方观承等;或由皇帝命宫廷画师而作,清代各朝耕织图基本均如此。尽管创作主体多样,但在流传、推广过程中却都受到了最高统治者——皇帝的重视,并往往以皇帝或中央政令的形式被推向民间。因此从这个角度来说,耕织图的创作与推广就是一种国家之“礼”。只是这一“礼”在内容上是以非常“俗”的形式体现出来的,即看似最普遍、最平淡无奇的农桑活动。俗,即大众的、普遍流行的风俗传统、行为习惯等。因此,作为基本技术体系的耕织活动,如同衣食住行等,应该是传统中国社会最普通、最常见的“俗”了。只是虽然耕织之“俗”极为普通与常见,地位却极为重要,不仅关乎人们的衣食温饱,还直接决定着整个社会与国家秩序的稳定与否,于是以平常之“俗”来践行国家之“礼”也就顺理成章了。因此,耕织图创作与推广的技术推广意义可能并不大,而更主要体现出的是一种隐喻或象征意义。

绘画作品一般都有作品内容本身所表达的意义与作品在具体语境中所表达的意义之分:作品本身内容表达的意义是固定的、唯一的,而具体语境中的意义却是随语境变化而变化的。对于绘画在不同语境中的意义表达,范美霞称之为“绘画中的隐喻”。她认为,绘画是否使用隐喻以及使用何种具体的隐喻手法与绘画履行的功能密切相关,而绘画功能的表达又是由绘画隐喻的行为主体决定的。绘画隐喻的行为主体是多元的,可以是画家本人,可以是绘画创作的赞助者,还可以是绘画的使用者与鉴赏者等。就耕织图而言,历代虽多有绘制,由于基本都是以楼璹《耕织图》为“母本”的,因此在作品本身内容上基本保持不变,但由于所处时代及行为主体的多元性,使得历代耕织图在具体的创作原因或动机上各有不同,也就是说具体的“绘画隐喻”有所不同:有的为响应帝王号召、凸显个人政绩(如楼璹《耕织图》);有的意在劝谏皇帝重视农桑(如杨叔谦《耕织图》);有的则在于劝诫臣庶重视农桑(如康熙《御制耕织图》);有的是为了讨好老皇帝(雍正《耕织图》);有的在于遵从祖制(如嘉庆《耕织图》);有的则重在宣传、推广某项技术知识(如光绪《桑织图》)。但不管具体动机如何千差万别,其最终目的或者说功能却是一致的,即宣扬“农为天下之大本”的重农理念并劝课农桑。具体来说,又可分为三个层面:彰显最高统治者重农耕、尚蚕织的统治理念,体现帝王对农业、农民的重视与关心;鞭策、劝诫各级官员重视农业生产、永怀悯农与爱农之心;教化百姓专于本业、勤于耕织。

“非图,不能举要”;“非图,无以通要”;“非图,无以别要”。在传播知识与表达意义方面,图像具有文字不可替代的重要功用与价值,“它们能够传播意义、陈述力量、规定位置”。尤其是考虑到传统时代,民众识字率低下,因此直观的图像更是有极大的“用武之地”。如在基督教的传播过程中,为了使绝大多数不识字的穷人得到教诲,教会就曾发行了许多图画本的《圣经》,即“穷人的圣经”,或在修道院、大小教堂的墙壁上画满有关基督教的图画,均发挥了极其重要的作用。正是考虑到图像所具有的重要意义,历代王朝都将其作为一种施行教化规鉴的重要媒介与手段来加以应用与推广。这种教化规鉴作用,又可具体分为几个方面,如对帝王的规鉴讽谏,对属僚功臣的“旌表”,对吏民百姓“劝善戒恶”的教化作用,等等。这其中对吏民百姓的“劝善戒恶”又是最为主要的作用。以此相对照,中国古代耕织图以普通民众的日常生产与生活实践为基本主题,以图像为基本载体,用诗歌以达其志,通过国家仪式与政府行政的方式加以创作与推广,根本上体现出“官”对“民”的“教化”“爱护”与“认同”(虽然也有臣下对帝王的规鉴意义)。正所谓“夫画者,成教化,助人伦”。而这样做的根本目的,则在于宣扬、创造并维持一种各安其业、各担其责的和平安定的稳定社会秩序。故康熙在《御制耕织图·序》中说:“庶于斯图有所感发焉,且欲令寰宇之内,皆敦崇本业,勤以谋之,俭以积之,衣食丰饶,以共跻于安和富寿之域。”而对这种社会秩序,康熙帝在其亲撰的《农桑论》中亦曾有过明确表达,“尝躬行三推以率天下农矣,而敦实崇俭之令绳督有司,靡不加意”,希望做到“薄海以内,袯襫之众比肩于野,杼轴之声相闻于里,庶几古初淳朴之风”,“使天下之民咸知贵五谷,尊布帛,服勤戒奢,力田孝悌而又德以道之,教以匡之,礼以一之,乐以和之,将比户可封而跻斯世于仁寿之域”。

事实上,保持并维护社会的稳定,一直是中国传统社会控制体系的基本目标。中国传统社会,农业生产是整个国家的经济命脉,农民大众为最主要的社会主体与生产主体;农民往上,是人数较少但却占统治地位的官僚阶层与高高在上的皇帝,他们及整个国家机器要依赖于农民的供养才能生存与运转。在这一社会分层下,农民的职责在于安于生产、服务上层并聆听教化,皇帝及官僚阶层则应勤政爱民,行“善政”,承担好自己“保护者”与“教化者”的角色。只有民众安于耕织,才能衣食有保、安居乐业,才会不易为匪,进而利于国家的编户齐民与理想社会建设;统治阶层只有爱民、怜民并时时表现出对“农”的重视,才能得到下层民众的爱戴与认同。因此,耕织图的绘制与推广,具有维护道德准则与社会秩序的深层意义,有利于国家大一统观念的贯彻,同时兼具文化认同与社会治理的作用。而这才是历代耕织图之所以创作不停的最根本原因。正如白馥兰在谈到楼璹《耕织图》时所说的那样:“楼璹的绘图流行的原因并不在于它所包含的实践讯息,而在于其所反映的道德准则和社会秩序。”

传统中国是一个非常强调道德伦常的社会,反映在社会控制上,虽然传统中国有着发达、成熟的行政官僚体系与制度,但在具体的行政管理过程中,道德教化却发挥着至关重要的作用。实际上,支撑中国官僚体系运转的不是关于职业化管理的系统知识,而是发达的伦理道德:道德是官员任命的依据,推行道德或实施道德教化是为公共管理的具体内容,在复杂精细的公共管理结构中,充斥着的是道德知识和践行道德的要求。这一传统在中国有着悠久的历史,正如黄仁宇所言:“以抽象的道德代替工作的效率,以仪礼算为实际的行政,都有两千年以上的历史作根据。”而历代耕织图的绘制与推行,目的即在于对民众施行道德教化,故而就本质而言,其正是传统中国这一道德化行政的一种体现。虽然这一行为本身并不能如中央政令那样发挥直接的行政功用,但却具有丰富的象征意味。正如格尔茨对巴厘“剧场国家”的研究所展示的那样:“国家藉由演出一套秩序的意象来规范社会,这组意象对旁观者而言是一个模范,它内在于国家本身,亦是国家据以自鉴的典型。”所以,历代体系化耕织图的编绘,并不只是发行一册图画那么简单,也不单纯是为了推广先进农业生产技术,而是具有深远的象征与社会治理意义。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《文史哲》2018年第3期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛