中国近现代以来与科学建构密切相联的是关于破除“迷信”的表述及实践。自晚清以来“迷信”一词在中国经历了概念的译介、思想的论争之后,1920年代开始有知识分子对迷信问题进行学科化的探讨和专业研究。他们试图以一种“知识”的方式介入中国现代反迷信的文化政治,其中尤以江绍原的迷信研究为代表。江绍原通过改写和挪用20世纪前后英美比较宗教学学科话语,确立了对迷信的认知和定义,并且以其学科知识重新结构和发明了中国所谓的迷信“传统”。他的迷信研究不仅关乎到科学思想史、学科史和知识史的建构与勾连,而且其中所涉及到的中西跨文化的话语实践,对于重新反思中国现代的科学启蒙话语具有重要意义。

江绍原;迷信研究;比较宗教学;跨文化实践

一、反迷信实践的“知识化”:

迷信作为研究对象

中国近现代以来有关“科学”的思想与实践一直是中国现代性研究的重要问题,与之相关的思想史、概念史以及文化史研究成果也已出现了不少。而当我们追溯中国现代科学建构的历史脉络时,同时也无法忽视伴随科学话语出现的另一概念表述,即“迷信”或“反迷信”。清末以来,中国知识分子通过借鉴日语汉字对英文“superstition”的翻译确立了现代汉语“迷信”一词,主要用以指涉非实证性的、对超验界阈的信仰,由此与中国古典文献中的“迷信”语词相区别。而“迷信”语词的翻译传播,旋即带来的是知识分子关于“反迷信”的思想论争,破除迷信的表述不仅可以直接用以批判鬼神宗教,并且与理性、道德、民主、改革、启蒙等现代政治文化诉求联系在一起,由此形成网络交织的现代启蒙话语。但“迷信”究竟具体指向哪些对象?被知识分子批判为迷信的“种种事神之仪式” 在中国传统或民间社会中具体表现为怎样的习惯与信仰?这些社会化与历史化的问题对于清末民初活跃于思想界的知识分子来说,似乎显得并未如此重要;而到了提倡“德先生”与“赛先生”的五四前后,从《东方杂志》到《新潮》《新青年》,现代知识分子在不同的案例语境中提倡破除迷信,“迷信”或“反迷信”的讲法更呼应着新文化改革的风潮几乎成为一种“时尚”。

正是从此历史脉络出发,本文特别强调江绍原在科学启蒙思想史中的独特性。不同于概念的译介阐释和思想性的论争,他将破除迷信的历史实践缝合进一种现代学科知识的建构之中,由此形成的是反迷信实践的“知识化”。尽管江绍原文章著作数目庞杂,又与鲁迅、周作人、胡适等众多著名人士来往密切,但他至今却依然没有引起中国现代思想史、文化史研究者的充分注意,目前学界仅有的几篇对他的研究或介绍性文章,也只是将之定位为一位专业的民俗学、人类学学者,仅仅从学科内部的角度出发分析其学术方法。但江绍原的迷信研究不仅仅关乎中国某一现代学科自身的专业发展,其更重要的意义在于,他以知识化、专业化的学科话语方式介入中国现代以来关于破除迷信的启蒙论述,由此带来的是学科史、知识史和思想史的交叉互动,也意味着中国现代反迷信的政治实践将要与“知识”范畴联结在一起,形成学科话语/文化政治的现代性运作场域。

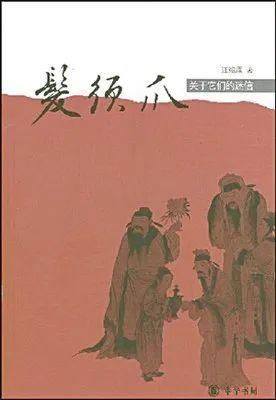

1923年在美国修读完比较宗教学和哲学的江绍原回到中国,他写作了各类有关宗教和迷信问题的研究著述,分散发表在《语丝》《晨报副刊》《新女性》《文学周报》《猛进》等各杂志报刊上,既有篇幅较短的“小品”,也有以“礼部文件”之名与周作人相互应和的“中品”之文,后来江绍原最为著名的著作之一《发须爪——关于它们的迷信》正是以其中的《礼部文件之九:发、须、爪》为底本增改扩写而成。除了各类文章和《发须爪》外,江其他关于礼俗迷信的研究还集中体现在专著《中国古代旅行之研究》和王文宝根据其课程大纲整理的《中国礼俗迷信》。江绍原在1927年和1929年分别在中山大学和北京大学开设了“迷信研究”与“礼俗迷信研究”两门课程,这两门课程的开设也意味着迷信研究正式与现代学院派的学科机制相结合,迷信真正成为被中国现代学科话语所论述的对象。

其实,江绍原并不是1920年代唯一一位将迷信问题予以知识化的学者。例如在其发展迷信研究的大概同一时期,一批专门探讨迷信的现代出版物就十分引人注目,其中较为重要的著作有颂久等《迷信与科学》(1923),陈大齐《迷信与心理》(1923),容肇祖《迷信与传说》(1929),费鸿年《迷信》(1931)等。它们都属于当时重要的新文化丛书系列,包括商务印书馆推出的“东方文库”、王云五主编的“百科小丛书”,北京大学出版社出版的“新潮”丛书等。这些丛书在当时尝试引介西方现代学科前沿并向大众普及教育,整体展现出1920年代以后中国初步探索、建构、推广现代“新知”的文化图景。如果仔细考察,就会发现上述这些著作的观点多少都与19世纪末20世纪初西方(主要是英美)民俗学和文化人类学学科有关。如其中的《迷信与科学》,该书将迷信分为“文明人”与“野蛮人”的迷信,又广泛列举模拟世界各地的民族部落,重点介绍了作为野蛮人迷信的“魔术”“预知术”“祈祷”“禁厌”等现象。这种“文明”与“野蛮”的归类论述方式与19世纪后期以英国泰勒(Edward Tylor)等为代表的古典进化论派人类学十分相似,而书中也确实引用了泰勒的相关研究。应当说,其时大众出版业下西方人类学新知的引介以及现代大学相关学科专业的发展,是中国反迷信话语被知识化的总体历史语境。

江绍原的迷信研究正是浮现于1920年代这一脉络潮流之中,同样与英美文化人类学话语无法脱离关联,确切说是与文化人类学密切相关的比较宗教学。江既是在当时同领域的人类学、宗教学学者中最积极倡导破除迷信的新文化启蒙人士,同时也是利用这一学科背景最为系统化、专业化进行迷信研究、并真正将之确立为一门学院派学科的学者。无论是文章专著还是课程讲义,他广泛论及了中国传统中关于婚姻、生育、血、发须爪、吐沫、天葵、痘疮疾病、占卜辟邪、育儿及儿童、古代成人礼、古代衅礼、新婚闹房等各种风俗信仰,将之归为“前科学时代生理智识尚未发达的人们” 的迷信。他认为正是这种迷信思想或旧礼教习俗的流行才阻碍了中国迎来一个“科学昌明的时代”,因此要用现代科学的方法对之进行整理研究。“只怕无论怎样古的礼,若不要我们的科学知识、道德标准和艺术兴趣好好提炼一番、改造一番,决不能合我们今人之用。”

但江绍原所指的“科学”的知识或方法究竟是什么?又如何定义“迷信”?这根本上涉及到江的迷信观,而其迷信观念的形成,其实又涉及到一场跨文化的学科话语旅行。江绍原正是通过借鉴、挪用英美比较宗教学学科思想,重新发明了对“迷信”的认知和表述。

二、借来的学科话语:

江绍原的迷信观与英美比较宗教学

江绍原曾在长文《礼俗迷信之研究概说》中对“迷信”做过一番最为系统的定义与解释,该文是他为中山大学的迷信研究课程所撰写的讲义。在文中,他将迷信定义为“宗教”和“法术”:“一切与近代科学相冲突的意念、信念以及与它们并存的行止,我们皆称为迷信,其中有一部分(或许是一大部分)普通常用宗教、法术两个名词去包括。”江接着以大量篇幅详细解释了什么是宗教和法术,指出宗教“由一个原指某种心灵状态的名词变为包举或兼包举与这状态并见的或由它而生的观念,思辨和对于神灵的想象和思想(神话、教条、神学),侍奉神灵的仪式和制度之总合,也一概用它去标指了。”至于“法术”,他认为主要是西方学者以狭隘的西方宗教标准去看待所谓野蛮原始民族的信仰时所称呼的概念,因此“法术”更直接与“异端”“迷信”联系在一起。江绍原虽然同时提出了宗教与法术的讲法,但显然并无意将二者进行绝对区分,他质疑到“高等的和低等的宗教之此二观念果真是有种类的而非仅程度的差异吗?“鬼”与“灵魂”、山精、河伯、树妖……与“管理全宇宙的神圣的心和意志”,果真是绝不相蒙的吗?”因此他将宗教与法术共同作为迷信的范畴。

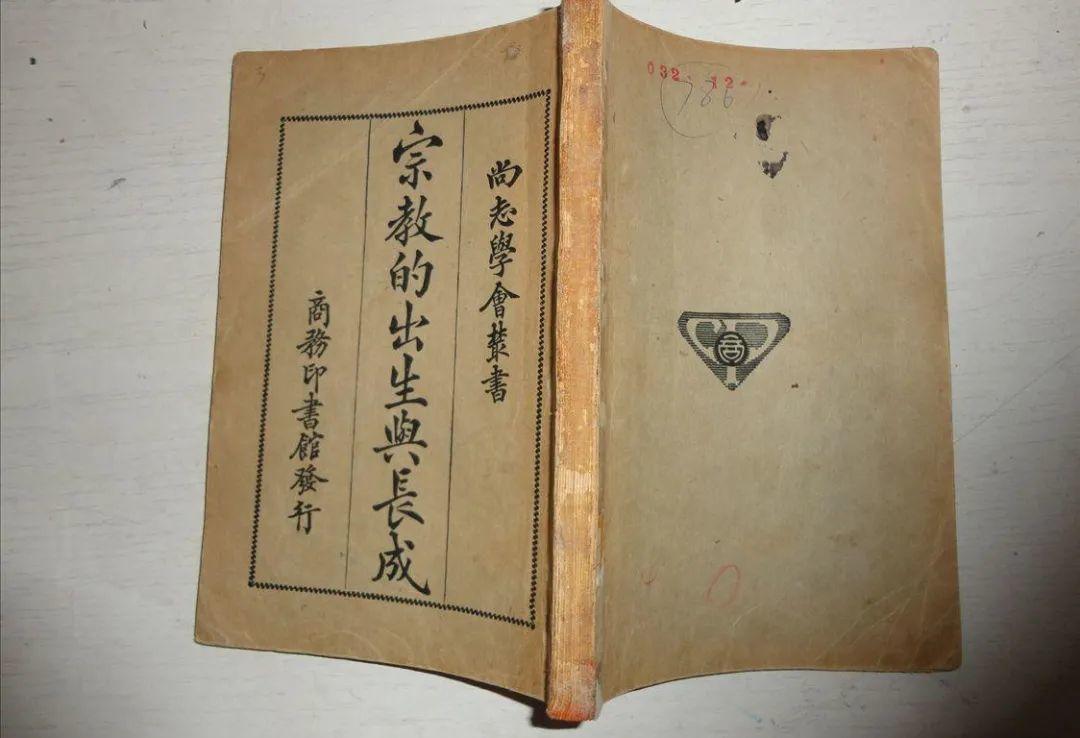

江绍原将宗教与法术定义为迷信,若结合考察他的各类著述与研究,便会发现这种迷信观或迷信学实际上体现出其时英美比较宗教学与人类学的思想话语印迹。就在江绍原写作《礼俗迷信之研究概说》一文的前一年,他翻译的美国学者摩耳(G.F.Moore)的书《宗教的出生与长成》(The Birth and Growth of Religion: Being the Morse Lectures of 1922)得以出版。摩耳是其时美国哈佛大学重要的比较宗教学学者,该书由他在1922年纽约协和神学院(Union Theological Seminary)的演讲整理而来。在第一章《宗教的前身和根苗》中,摩尔开篇便提到宗教在世界各地以及不同历史阶段的普遍性,反对以现代狭隘的宗教观为标准将“邪魅”与法术排除在宗教范畴之外。随后,他又借鉴其时著名的“前灵魂主义”研究,论述了原始时期人们对某种“力”(如mana等)的信仰,指出,“力者,只是野蛮人以为冥冥中那些能对他们做出一些事的东西”,它出现在法术或宗教的前阶段,但这种“力”信仰的现象却能够作为“法术与宗教之公同根据”。摩尔用宗教的“进化”来论述这一过程,也正是这种宗教进化观使摩尔不对“力”、法术与宗教做明确的本质区分,这与江绍原所言高等宗教与低等宗教之间没有种类的区分而只有程度的差异基本呼应。

正如前文所述,江绍原在1920年代于美国攻读比较宗教学,他对其时活跃在美国学界的摩尔进行译介当然不足为奇。尽管摩尔并未在著述中如江绍原一样表现出明显直接的“反迷信”姿态,但他的宗教进化论方法和相关人类学观点,其实根本上涉及到当时英美比较宗教学研究的“科学”思潮或者“宗教科学”(science of religion)的立场。马克思·缪勒(Max Muller)写于19世纪后半期的《宗教学导论》(Introduction to the Science of Religion)现已普遍被宗教史追溯为西方比较宗教学学科创立的奠基之作,在该书中,缪勒不仅提出对宗教进行比较研究的方法,更明确将“科学”与“宗教”联系在一起,指出比较宗教研究是一种科学研究。“建基于不偏不倚的、真正科学的比较人类所有或最重要的宗教基础上的宗教科学(Science of Religion),其到来只是一个时间问题了。……因此那些致力于以毕生精力研究世界重要宗教原文经典的人,以及那些重视并尊重任何形式宗教的人,其责任是以真正科学的名义占有这一新领域。”缪勒在此将“科学”理解为对原始文献进行历史比较的研究,这种方式被后来继承者追随发展,比较宗教学也逐渐发展成一门对宗教进行系统化资料整理的学科。20世纪前后研究者们又特别以达尔文进化论为原则,着重考察世界各地宗教的起源、发展以及演变。如宗教学学者埃里克·夏普(Eric. J. Sharpe)在《比较宗教学史》中所说,在进化论流行之前,宗教研究曾有过各种方法(如基督教神学的方法、哲学的方法等),但“所有这些方法都缺乏一种单一的指导性的、既能满足历史的要求又能满足科学的要求的方法论原则。这种原则就是——或看来就是——进化。”

以进化论为指导原则、以历史文献的整理考证为主要方法的比较宗教学,带来的是非宗教信仰式的宗教研究,它在将科学与宗教联系在一起的同时也使二者绝对对立。以19世纪末期英国为例,学者宾斯(L.E..Elliott-Binns)在《维多利亚时代的宗教》(Religion in the Victorian Era)一书中曾专门讨论了英国19世纪下半叶“科学与宗教的冲突”,他指出其时进化论科学的力量如此强大,人们认为科学可以解释一切,这种观念给人们带来的冲击甚至让人们坚信“至于上帝和宗教,人们将不再对他们有任何需要。” 在此学科语境下,便不难理解江绍原为何会将宗教与法术定义为“迷信”,而他所提倡的“科学”意涵,其实也正是来源于19世纪后期英美开始流行的“宗教科学”观念。江把比较宗教学中的进化论科学论述联结到其时中国的启蒙话语之中,西方现代学科中以科学研究宗教、以进化论理解宗教发展的方法立场被江绍原进一步发挥、表述为宗教即迷信,也由此参与到其时中国的反迷信话语与实践的大潮之中。

江绍原对英美比较宗教学和人类学的接受当然不仅限于他翻译了摩尔的《宗教的出生与长成》一书。他早在去美国留学之前曾在杭州养病,在此期间曾翻译了戴维斯(T.W.Rhys Davids)的《古佛教》(Early Buddhism)一书,分别刊登在《新潮》杂志1920年2卷5期和1921年3卷1期。江绍原说戴维斯此书“字数有限,陈义正精,是研究古佛教的学生最适宜的一本入门书。”戴维斯是谁呢?或许他在今天已鲜为人知,但在19世纪末却是英国十分重要的东方学和比较宗教学研究者,熟悉梵语和巴利语,在印度宗教研究方面有重要成就,还参与创建了英国国家学术院(The British Academy)和伦敦东方学院(London School for Oriental Studies)。戴维斯不仅是当时将佛教研究引入西方学者视野的主要人物,也恰是缪勒的亲密同事,他的研究正属于其时缪勒代表的语文学和比较宗教学脉络。

戴维斯及其这一东方学脉络对江绍原影响很大,他在去芝加哥大学念比较宗教学之前所拟的题目是《中文大藏里阿含部经(小承)与巴利文三藏里的经藏其间的关系为何?》,而在芝加哥大学学习比较宗教学期间江绍原学习的就是梵文和巴利文。当然后来江绍原并没有继续写作该题,因为他到美国后才发现日本近代宗教学学者姊崎正治已经对此题目有所研究,因而改为“涅盘经比较研究”。事实上,姊崎正治正是20世纪初通过接受戴维斯的影响建立日本现代佛教研究的重要学者,他十分著名的成果是曾将戴维斯的“Early Buddhism”翻译为“根本佛教”,并开展了一系列日本佛教研究。虽然江绍原的学术背景使他可以直接参考英美学者的研究,而不像同时代很多知识分子那样依赖于日本对西学的转译中介,但也无法排除他没有受到如姊崎正治等同时期日本相关学者的影响;或者可以说,20世纪初东亚形成了接受西方比较宗教学的互动网络,特别是英美以古典语文学和东方学为特色的比较宗教研究对东亚学术范式的确立以及自身宗教传统的再整理产生了重要影响。如江绍原在芝加哥读书期间曾给胡适和蒋梦麟写信,提到研究中国的佛教“迷信”。他说:“我不由得不觉悟有一个狠重大的责任,在我这一个稍微有点历史眼光、批评眼光的人的肩上了!我应该努力,替一般迷信佛教的中国人和刚有点生机的中国学术界努力。”

在此,江绍原将佛教定义为“迷信”,将整理佛教的工作理解为破除佛教迷信的过程,这一认识也体现了上文所提到的,他将英美比较宗教学中“宗教科学”的话语方法进一步发挥改写,形成关于迷信的观点。当然,被江归为迷信的不仅仅是佛教、基督教这样的“高级”宗教,更包括各种“低级”宗教,即人们不成体系的各种日常习俗信仰,而后者也是江绍原迷信研究的主要内容。总之,唯有将江绍原的迷信学和迷信观置于其跨文化的宗教学思想脉络中,才能理解他反迷信话语的形成脉络和深层意涵。

三、发现迷信与发明传统:

学科话语的跨文化实践

江绍原不仅通过接受和改写英美比较宗教学学科话语而形成迷信观,更为重要的是,他将其中的概念方法应用于整理中国传统的实践之中,由此带来的是一场跨文化的知识实践和对中国迷信传统的重新发明。

19世纪后期以来,人类学以及相关学科的进化论模型,在以抽象的、线性演进的时间观取代中世纪作为一系列神圣事件序列的神学时间观的同时,也使世界不同地区和民族可以共享一套进化的时间框架。学者法比安(Fabian)指出,这种时间观的后果是非欧洲中心地区或民族被定位在线性时间轴原始、落后的一端,它们永远成为被欧洲现代中心访古的“他者”。这种与欧洲殖民政治密切相关的学术话语,建构起与现代相对的“原始”范畴,也使得所谓落后地区的信仰习俗、法术宗教被认同为非理性的、神秘的“过去”。但当江绍原将相关知识挪用到中国本土时,原本的权力话语却在跨文化实践中成为参与民族科学启蒙的资源,中国传统中的辟邪术、占卜术、巫医、神话传说等内容在得到系统整理的过程中被认同为化石一般的“死物”,也因此成为应当被现代社会摒弃的事物。江在谈论迷信时,就时常强调迷信本质上是一种“过去”与“死物”,他说:“虹为淫气,发能变蝉等说,‘出卖重伤风’,咒水使逆流等办法,不见得再被人信仰了。它们的寿命完了,它们的光荣成为过去。像它们这类东西,我们或不妨放心大胆地称为迷信。” 如果现代人还依然持有迷信观念,那么就是古人的鬼附在了他们身上,“‘先民’的‘精神’‘智慧’,其实并未完全澌灭、隐晦;反之,在许多事物上,现代的旧人尽可以代表那些去世已久的古人,好像古人真有鬼附在他们身上。”

江绍原在跨文化实践英美学科知识的过程中,所认同的整理中国之“死物”、打传统之“鬼”的迷信研究,与1920、1930年代胡适等人“整理国故”的运动潮流相契合。胡适正是在1927年《现代评论》上发表了著名的《整理国故与“打鬼”》一文,提出考出古文化真相、从“烂纸堆”中“打鬼”的著名说法。实际上,江绍原也的确与胡适等人有所往来,胡适曾为江绍原《乔达摩底死》一书写作序言,称赞江绍原用“分析,批评,考据的方法来研究佛家书籍”,这正是六经四子被“当作考古数据而玩弄之” 而失去信仰效用的古史辨之功。此外,江绍原对中国宗教迷信的整理,基本限于对各类文献的搜集归纳而非现实田野调查,即他自己所说的“文书”研究,这也是他与人类学学科有所区别而更多受比较宗教学和东方语文学影响的结果。江在芝加哥读书时曾说到:“我很想通晓西洋人研究宗教历史和宗教文书的方法,预备将来自己用这些方法研究中国的宗教和传下来的宗教文书。”回国后,他对“迷信”文献的整理当然不仅仅限于《易经》、佛教等经典宗教文书,更包括他投入最大精力整理的记载中国人日常风俗习惯的文书典籍。他在形容自己讲授迷信研究课程时所说:“每讲完一个题目之后,我便将所讲的东西的纲目用英文写出付印,并将所看见的汉文文献(大半是关于本国的迷信的)(注:而且大半是那两个月间临时找到手录的),附于其下。”江在此提到的附加整理的“汉文文献”既包括中国古典经史文库中的相关章节,也涉及民间流传的各类文集,如其所言,“无论圣经贤传,史乘志书,稗官小说,文人笔记,民间的俗集,术士的底本,乃至诸教法藏,报纸新闻,都有被我们引用的资格。”

江绍原与其时主流的整理国故运动者一道,将迷信研究最终引向国故与传统的发明,实际也是以此方式实践其反迷信话语。不过与胡适、顾颉刚等人以考据为科学方法不同,江绍原除了《乔达摩底死》《中国古代旅行之研究》较多涉及考据外,其他研究主要以材料归类为主。他往往会根据自己阅读英美比较宗教学和人类学著作时的案例经验,提出几个迷信的“门类”——“至少须包括产乳,儿童时代,成人,性交与婚姻,种植,渔猎,疾病,战斗,死亡,丧葬祭祀等项”,在各个门类下集中搜集罗列中国不同文献中相关的超验性叙述或神话记载。以他最著名的《发须爪》一书为例,他以中国和世界各地人们对毛发、指甲的观念作为研究对象,广泛搜集了中国传统社会和当下风俗中对“发须爪”的“迷信”信仰,但他对中国“发须爪”这一现象的关注和认识却来源于马雷特(R.R.Marett)、弗雷泽(J.G.Frazer)等人类学者对原始法术的对象建构。其实,1930年代中国重要的人类学学者林惠祥就已经敏锐地发现江绍原的研究与弗雷泽观念的关联,林在《文化人类学》(1934)一书中指出江绍原《发须爪》中整理的很多现象都是弗雷泽所说的“巫术”或“魔术”。

也是在此意义上,与其说江绍原的迷信研究是在运用西方现代学科知识破除中国迷信,不如说是以之重新发明中国的迷信传统。他批判中国自古以来的礼俗宗教,但这套迷信谱系却根本上是被英美现学术知识表述、结构的产物。江绍原将英美比较宗教学的进化论科学观与“文书”研究方法联结到中国其时流行的“整理国故”的实践大潮,以英美现代学科中的类别体系为依据去归类中国古典文献中相关现象,从而建构出各类风俗习惯和宗教信仰的国故传统。只是当这种迷信的历史一旦被建立,人们便容易忘记它是如何伴随着20世纪初中国引入、挪用英美人类学或比较宗教学学科话语机制才得以出现,而转以为它们是中国自古以来不言自明的自然存在,这种现象类似于柄谷行人所说的“颠倒”的现代性认知装置或者子安宣邦提出的“近代知识考古学”。1920年代以后,以西方现代学术体系为依据的知识表述十分明显地介入了中国的反迷信历史潮流,这一过程同时涉及到知识话语与文化政治实践的联结、西方与中国的联结。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《文化遗产》2019年第6期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛