摘要

哈尼族口头传统中的“哈巴”是一个总括性的本土文类概念,学者们也常用神话、史诗等学术文类概念对其进行描述。在哈尼族语言实践中,“哈巴”的口头表演有其自身的话语分类逻辑,并形成了一套本土的文类概念体系。但是,通过对“哈巴”的文本型态、实践形式进行深描,就能看到其中许多基本的、核心的语言运用法则与学术文类的基本分类法则是相通的。比如创世内容的“哈巴”和“神话”之间,就有内在的分类原则关联。因此,民间文学本土文类研究不能止步于内部描述,而应该开展本土文类与学术文类之间的对话研究。

关键词

哈尼族;哈尼哈巴;本土文类;

神话;口头传统

在民俗学和民间文学研究中,文类(genre)是一个最基本的分析范畴。学者对民间叙事或口头表演的分析有赖于对其先进行分类,形成了神话、史诗、民间故事、民间传说、歌谣、小戏等经典文类。这种由学者站在理论立场上对民间叙事的分类,被丹·本-阿莫斯(Dan Ben-Amos)称为“分析性范畴”(analytical categories)。同时,他区分出了社群文类/社群型式(ethnic genres):

民俗学家日益明确了口头传统研究中的学术文类和本土文类存在明显的分野。而这种认识对审视哈尼族“哈巴”这一语言实践行为至关重要。

“哈巴”(Habaq或Halbaq)是哈尼族口头传统中至关重要的本土文类,近年来,刘镜净等学者的田野研究,充分阐述了“哈巴”在哈尼族语言运用中作为一种文类划分的原则和机制。刘镜净运用口头诗学、民族志诗学的理论方法,将“哈巴”与哈尼族本土知识联系起来。她注意到“哈巴”在哈尼语不同方言中又有拉巴(ɬa31pa33)、惹咕(ze33ku33)、数枝(ʂu31tʂi33)等称谓,民众通常解释为“山歌”“曲子”或“调子”。但是,确认“哈巴”是一种本土文类,并不能说明这种“本土文类”就是自足的、原生的。笔者在检视田野所得时认为,在本土文类与学术性文类之间,存在很大的对话空间。

一、哈尼族口头传统中

诸文类概念的田野阐释

2015年夏天,笔者在云南省元阳县新街镇全福庄进行田野调查。笔者的合作研究者是著名哈尼“哈巴”翻译家卢朝贵。卢朝贵是著名歌手朱小和大部分口头演唱文本的主要翻译者。比如《窝果策尼果》《哈尼阿培聪坡坡》这两部“史诗”正是卢朝贵的译笔。笔者通过研读口头文本翻译手稿,并随卢朝贵进行深入学习,又访问朱小和,从而得以从语言学的角度整体梳理朱小和的语言艺术。

朱小和演唱的“窝果策尼果”意为“古歌十二路”。“窝果策尼果”中的“窝果”(hhol kov)一词对理解“哈巴”十分重要。Hhol是“话语”(叙事),kov是“诗行”(韵文),“窝果”这个词本身就是一种文类概念,也即通过演唱来表现的远古的叙事,是一种口语运用的实践形式。“窝果”概念本身已经规定了这一套“哈巴”的形式和内容。但是在“哈巴”演唱中,还有很多和“窝果”平行的本土文类概念。

在朱小和的唱本中,有一些不同的词最终都被翻译为“古歌”,其中最常用的词是hhol hoq[ɣo55xo31]。哈尼语哈雅方言中hhol是“规矩”或“不可逾越的硬道理”之意,而hoq就是“遵循传统的”“正确的”。因此hhol hoq可直接翻译为“古歌”,就是“古典的歌”。此外,soq daoq、daoq xal这两个词也被翻译为“古歌”。绿春县歌手白们普喜欢使用soq daoq这个词,soq是“古老的”,对应汉语形容词“古”。daoq有“话”和“规矩”的意思。这里的“话”意思是“言说的”或者“说出来的”,是一个名词。soq daoq意思就是“言说出来的规矩”。

可见,“口头性”在“哈巴”的分类观念中是一个重要标准,内涵着的规矩都是由祖先“说定”了的。xal意思是“百”,引申为“千百”,表示数量极多。所以在这里,soq daoq(古话)、hhol hoq(古歌)、daoq xal(﹝祖辈说的﹞千言万语)这三个文类概念,都可以对应到“古歌”范畴中,都表示古典的规范、古老的言说、老话。而这三个概念的核心就是“口头的”,口头传承下来的话语具有规范当下的约束力。这三个文类概念都是“哈巴”大概念下的亚类型。

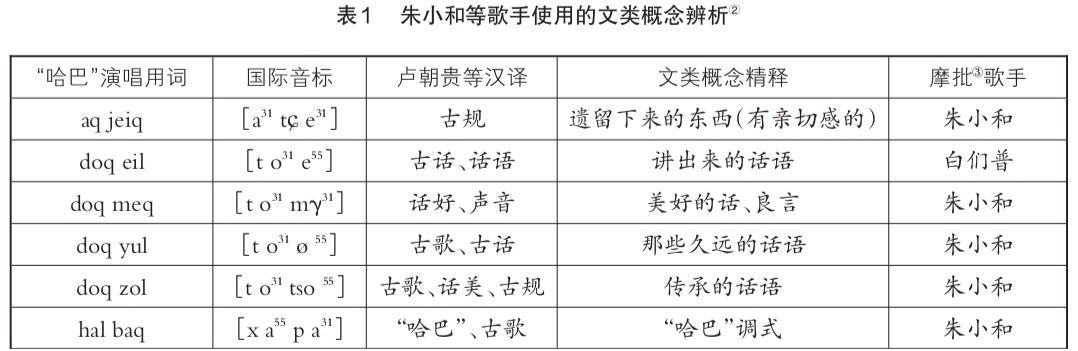

在朱小和与白们普等歌手演唱的“哈巴”“窝果策尼果”和“砍倒遮天树王”中,至少出现了15种文类概念,而他们共同使用的高频文类概念就是hhol hoq。笔者查阅了哈尼语词典,又经过语言学的分析,将这15个文类概念进行了比较(见表1)。

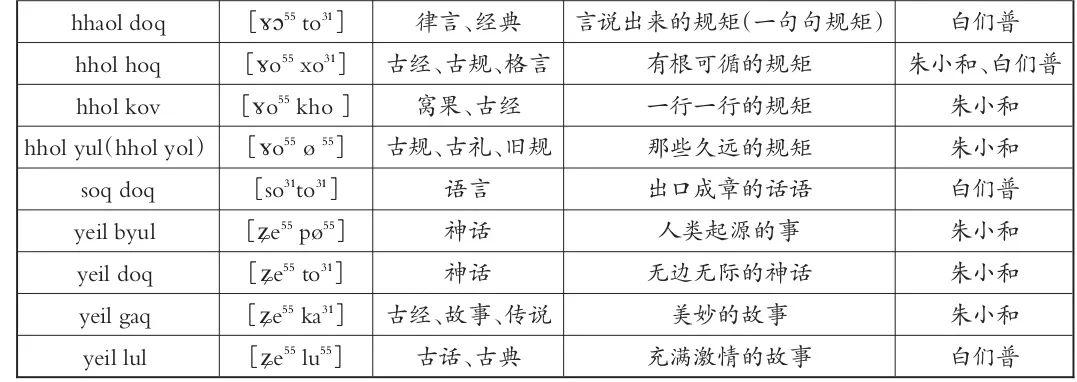

表1所列的这些文类概念,在哈尼族文化中并没有现成的界定,有些概念也只是表达相同内涵用了不同名称。比如doq eil、doq meq、doq yul、doq zol这一组概念,(见表1)其实际的语义差别非常细微,应属于修辞范畴的语言运用。但诸如aq jeiq、hhaol doq、yeil gaq这些概念,其差别显然不仅是修辞之别,还涉及文类意义之别(见表1)。但它们在摩批、歌手演唱“哈巴”的实践中,信手拈来,各有位置,似乎又有其特定的所指。因此,有必要对这些文类概念的每一个词根做语言学的语义分析,来探究歌手使用这些概念是基于怎样的共同理解。每一个单词单独使用的文类意义和组合使用的文类意义也有着微妙差异(见表2)。

这些文类概念大多是在“哈巴”的“歌头”和“歌尾”部分出现,歌手在演唱开始时,总要先向听众交代自己要唱什么,为什么唱,以及交代(夸耀)自己的能力。而像朱小和这样的技艺超群的歌手,其语言库非常丰富,他在同一段演唱中往往不愿意重复用词,于是就出现了如此多样的“要唱什么”的文类概念。也即这15个文类概念在每一支“哈巴”演唱中都是用来指称“所唱的这一支‘哈巴’”。这些文类概念可以理解为对“哈巴”各个层面意义、功能的细分解释。

通过上述分析可以看出,在“哈巴”本土文类概念中,有三个词十分关键:doq(话语)、hhol(规矩)、yeil(故事)。这三个词不仅是诸多概念的词根,而且它们本身就是典型的文类概念,在“哈巴”演唱中出现频率极高。Hhol是不可逾越的规矩,有典章、律法的文化功能,这种文类往往演唱的是社会规范,是一种典范的语言艺术实践。Doq是格言、良言,是经过经验沉淀的知识总结,蕴含着哲理与智慧。Yeil就是故事,是具有完整情节的一段叙事,讲述哈尼族的久远事件与场景。(见表2)

综合若干本土文类概念,“哈巴”是一个总括性的上位概念,其他的“古规”“古礼”“古话”都是从属于“哈巴”概念的,或者说是为“哈巴”的演唱方式服务的。在“哈巴”的交流框架下演唱的,就是这些“规矩”“故事”“话语”。理查德·鲍曼借用贝特森(Gregory Bateson)和欧文·戈夫曼(Erving Goffman)的“框架”(frame)概念来解释“表演”(performance)的本质。简言之,框架就是有限定的、阐释性的语境,可被特定社区的人用作日常交流的资源。如果“哈巴”是哈尼族日常话语交流的一个阐释性框架,那么其需要有一个阐释性指导原则(interpretive guidelines),对此,刘镜净的研究提供了启发。

刘镜净借鉴戴尔·海默斯(Dell Hymes)的“Model of SPEAKING”(言说模型)对哈尼族“哈巴”的演唱要素进行了分析。继而得出“哈巴”的阐释性界定:

但这样的界定依旧是特征排列式的集合性定义,尚不能明晰“哈巴”作为文类的边界。刘镜净进而运用语言学义素分析法对上述话语实践要素进行归纳,得出了一个等式:“哈巴=哈尼族+韵体+古规古矩+演唱者、受众、演唱场合和地域不限+无伴奏。”这个建立在民族志诗学研究基础上的义素分析可以看作是“哈巴”作为交流“框架”的一个阐释性指导原则。在某种程度上,“框架”和“文类”有着类似的阐释性原则的界定方式。而“本土”(vernacular)是一个比“文类”更普通的概念,“本土”着眼于当地的、地域性的定义、生产和表述。当一个本土的交流框架指向语言艺术时,它往往可以被视为一个口头传统的本土文类,比如彝族的克智论辩、羌族的德旨等。

作为一种指向特定话语生产和接受的框架,哈尼“哈巴”本身就已经构成了一个文类。这种文类是从哈尼族自身的语言实践出发的,因此它是一种“本土”意义上的交流框架,也即本土文类。哈巴的口头表演、共同理解、实践传统都构成了界定“哈巴”的主要出发点。但是,本土文类的提取与阐释,是否意味着学术文类的失效?如果并非如此,那么学术文类是否可以与本土文类进行对话?

二、本土文类与学术文类的通约性

——以“神话”为例

文类是一个流动的集合概念,无论是学术文类诸如神话、史诗,还是本土文类的“哈巴”,都是一种处理语言交流实践的权宜之计。但是针对一个具体的语言交流实践事件,一些指向语言运用的规律性问题是客观事实,不论内部知识还是公共知识都是围绕这些规律性事实来阐释。因此,本土文类与学术文类之间存在互文。比如“哈巴”和“神话”之间就有诸多共同的文类意义上的指向性。

从“哈巴”的演唱过程来看,歌手使用的文类概念实际上就是用不同的词界定“神话”。比如doq(话语)、hhol(规矩)、yeil(故事)这三个本土文类所蕴含的叙事意义,与“神话”就非常吻合。(见表2)作为“起源叙事”,神话符合“规矩”的语义,内蕴着宇宙秩序、人间秩序奠定。作为“群体性语言艺术”,神话符合“话语”“故事”的含义,表征着神话作为语言的本质。

因此,哈尼“哈巴”的“规矩”层面对应的是神话的功能,“话语”层面对应的是神话的形式,“故事”层面对应的是神话的意义。母题(motif)作为一个桥梁,贯穿于哈尼族神话的形式、功能与意义之中。“哈巴”和“神话”在有关表述创世叙事的形式、功能、意义上,有着共同的文类指向。

哈尼族歌手在谈论“哈巴”时常说“奴局”(nuqjoq)、“窝果”(hhol kov)。“奴局”意为“路子”“条”,引申为“调”“篇章”。“窝果”意为“古典的歌”。“窝果策尼果”即为“古歌十二路”之意,而并不是一个“作品”的标题。歌手将“哈巴”演唱的内容分为若干条线索、头绪,沿着每一条线演唱就能延伸出无穷的篇章。正如黄雯对歌手陈梅娘的调查显示,奴局是歌手记忆、复述“哈巴”的线索,而不是现成的形式规定。因此这些线索就像一条条路,通向哈尼族口头传统的深处。正如赵官禄所言:“一个‘奴局’之内又包含若干个有联系而又可以独立存在和演唱的内容,习俗上称之为‘哈巴’。”

通常“哈巴”由最基本的十二条路开始,“策尼果”就是“十二路歌”之意。但在实际演唱中很少一次唱完十二路歌。并且鉴于歌路不断延伸,尚可延伸出二十四路、三十六路、七十二路等,因此这些数字实际上是虚指,言“许多调”“若干调”。这些“十二调”或“七十二支哈巴”汇总起来就是“哈巴”。比如“窝果策尼果”之下可分出“窝扎尼期厄扎”,“窝”是“古规”,“尼期厄”是“二十四”,“扎”是“歌调”。具体到仪式上的表演,歌手可以根据一定规则选择特定路数,并不拘泥于“十二、二十四、三十六”这些数目。

哈尼“哈巴”的“路数”特点并非其独有,事实上这是彝语支民族口头传统共享的实践形式。比如巴莫曲布嫫对大凉山彝族“勒俄”的研究就指出了“勒俄册估阶”(hnewo cixggu jjie)的问题,也即勒俄的演唱可分为“十九枝勒俄”,就像若干条道路。尽管哈尼“哈巴”的十二、二十四未必是实数,但多数情况是偶数,也即存在一个二元的演唱路数。这也和彝族“勒俄”的“公母”“黑白”之分非常相似。朱小和自己曾说:“先祖传下来的古歌古礼,像十二条大路通向四方,一条大路又分两条小路通向八方。”“哈巴”演唱总是“天地”“阴阳”“生死”相对,如“牡地米地”“奥色密色”皆为“造天造地”。朱小和唱的“窝果策尼果”总体又分为“烟本霍本”(神的古今)和“窝本霍本”(人的古今)两大分支。

“哈巴”的路数,不仅仅是为了歌手便于组织演唱,更重要的是便于区分不同语境下所应该演唱的内容。2015年8月10日,笔者参加了元阳县全福庄一户人家的丧礼。这天丧礼上,摩批们已经唱了一夜“哈巴”,从开天辟地、人烟诞生、祖先迁徙、安寨开田、开创习俗,一直唱到亡人的诞生、婚恋、生育、耕作、老去、生病、死亡,一系列过程都要一一唱到。但是介于他家这次是一次中等规格葬礼(只杀了两头牛),因此丧葬“哈巴”就只唱二十四路,四十八节。如果是低等丧礼就要唱十二路,二十四节;高等葬礼“莫搓搓”要唱三十六路,七十二节。由此可见,“策尼果”实际上就是“哈巴”演唱的文本形态。

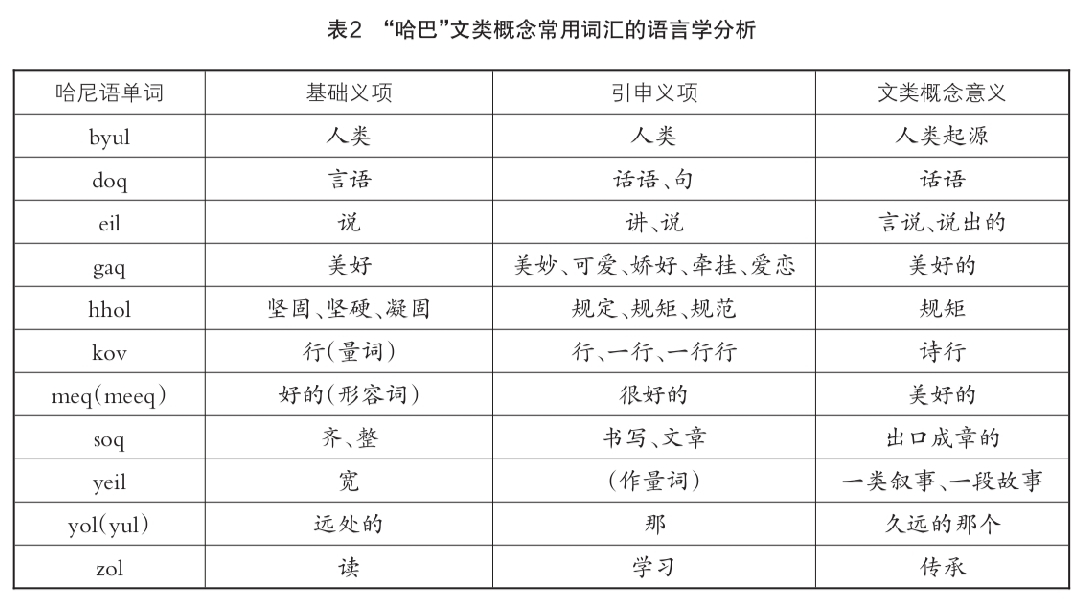

受到刘镜净的启发,笔者通过对比发现“哈巴”的十二条基本路数或篇章,实际上就是十二个核心性的神话母题。刘镜净发现,“哈巴”的分类有一种按照演唱内容的分法,这种内容分类恰恰与演唱的路数相吻合。李元庆的《哈尼“哈巴”初探》中对十二种‘哈巴’的音乐性分类,居然与哈尼族创世史诗《十二奴局》的篇目有着惊人的相似。如果将李元庆对“哈巴”的分类、张牛朗等演唱的《十二奴局》、朱小和演唱的《窝果策尼果》之篇目(内容)做一对比,就会发现不仅文本形态与演唱内容相关联,并且这些内容正好对应着神话母题。(见表3)进一步说,十二路“哈巴”的主要内容,包括天地起源、人类起源、定居农业、生老病死、生产节令,等等,都是站在“现时世界和群体起源”的角度进行叙事、表演和创编的。因此才会有学者使用“神话创世史诗”“创世史诗”来界定之。

由此可见,“哈巴”口头演述的形式和内容存在统一性,“哈巴”的“路数”一般就是特定的演唱主题。比如“三个能人的诞生”这一路,既是演唱时的具有单独音乐和仪式属性的一支,也是一个固定内容,同时也构成一个核心性的神话母题。(见表3)头人、摩批和工匠这三种能人是具有神祇属性的英雄祖先,也是传统哈尼族社会中的核心角色。“哈巴”中最基础、最重要的“路数”大多数是神话叙事。这些主题往往以一个或几个母题来统摄,歌手则在这些母题的带领下,一步一步将每一路的内容演绎出来。以“造天造地”为例,虽然各方言中名称各异,计有“牡底米底”“奥色密色”“牡帕密帕”等若干名称,但是“造天造地”就是“哈巴”的一条路。(见表3)在这个母题之下,可以沿着若干“小路”的母题演唱出庞大的宇宙起源神话:天帝造天——诸神的职司——天地有三层——天地的缺陷——撑天支地——补天补地——星辰日月的起源……

曲库丰富的歌手可以唱出非常丰富的“奥色密色”,而能力有限的歌手甚至只能演唱出其中一两个基本的母题路数。因而“哈巴”中的“这一路”本身就是一个庞杂的神话母题系统,并且宇宙起源的若干分支与其他“大路”也相互交织,比如和“补天补地”“人类起源”就常有交叠。从上述比较还可以看出,宇宙起源、人类起源、文化起源是“哈巴”最基本、最核心的内容。

至此,从“哈巴”到“神话”的互文之路已经显现。可以说,哈尼“哈巴”自身的文本形态——基本的“路数”——正是在描述神话母题群的关联性衍生能力。母题作为叙事动机的特点在“哈巴”表演中非常显著。因此虽然本土文类“哈巴”和学术文类“神话”看似是两套知识体系,但它们在描述同一个语言实践行为上,却有着同频的共鸣。

三、实践中检验:

如何用“神话”方法研究“哈巴”

既然本土文类与学术文类在描述同一个文类表演事件上有通约性,那么是否意味着两套文类知识体系可以共同运用于研究中?若仍以“哈巴”和“神话”为例,如何将神话文类研究的基本方法运用到“哈巴”研究上?

正如前文表3所示,“哈巴”的文本形态与神话母题系统对应的现象,绝非巧合,内中有哈尼族自身的文化逻辑做支撑。这实际上涉及“哈巴”“路数”如何实践的问题。

事实上,哈尼族社会生活中,有专门的“歌手”这类角色,他们不一定是摩批,但只要懂得多、唱得好,就会被邀请到仪式上唱歌。歌手在哈尼语中是“hal paq zil poq”,Zil是唱,Poq是职业词缀,意思就是“擅于唱‘哈巴’的人”“‘哈巴’歌手”。像元阳县的卢万明就不是摩批,但却是非常优秀的“哈巴”歌手。同理,有些摩批甚至不会唱“哈巴”,只会驱邪退鬼的仪式。但不可否认,高等级的摩批(斯批)一定是懂得“哈巴”极多、唱“哈巴”水平极高的人。

在哈尼语中,演唱“哈巴”叫“哈巴惹”,其他方言又称为“哈巴兹”“哈巴卡”“拉巴伊”,等等。“惹”“兹”“卡”“伊”都是动词,意思都是“唱”。有时候,摩批或歌手也会讲述“哈巴”的故事,但只有唱出来的“哈巴”才具有文化权威性和合法性。因此,“唱”是“哈巴”实践的主要身体行为。

就语境而言,“哈巴”基本是在仪式上唱的。一方面,哈巴是许多重大仪式的仪式过程之一部分,是仪式合法性的重要条件。在仪式上唱“哈巴”方能使仪式有效。另一方面,仪式上唱“哈巴”是许多摩批、歌手重要的生存方式,其生计来源与此相关,因此摩批、歌手对待“唱哈巴”是职业的、专业的。

“哈巴惹”对仪式而言,固然“唱”本身是仪式程序的一个环节,但是其有效性、合法性、权威性却不完全因为演唱。在特定仪式中选择唱哪条“路数”的“哈巴”,是摩批、歌手面临的重要抉择。只有唱对了路数,仪式才能获得有效性。然而决定哪些“路数”被实践的,恰恰是“哈巴”的内容,多数情况下这些内容就是以神话母题作为标记的。

在几个最重大的仪式,如婚礼、丧礼、建寨礼、祭天、祭寨神林、新年等,都有相应的“哈巴”“路数”与之对应。比如最典型的“昂玛突”(祭寨神林),昂玛突节的起源、源流、仪式程序、节日活动、意义等,都在“哈巴”“昂玛突”(hhaqmatul)中被演唱。这些重大时间点的“哈巴”演唱,都遵循一个基本的程式规律,也即以“造天造地”为开端、以仪式语境为线索展开演唱。这种叙事单元用史诗学的术语来说就是“大词”(large word)。在弗里(John Miles Foley)的界定中,“词”对一位歌手而言可以意味着全部演唱,或是其中任何有意味的部分。

从核心母题开始,歌手可以关联出若干起源叙事的细节。“母题”与“大词”的主要区别在于,“大词”是伴随着口头演唱即生即灭的,但“母题”不仅在口头演唱中显现,甚至可以体现为图像、造型和自然物。母题不仅是口头表演中的一个功能性单位,更是一个意义性单位,是一种叙事存在的形式。

因此,从哈尼族口头传统本土知识出发的田野研究,并不是提取一套自足的文类划分体系,而是在民俗生活中观察叙事资源和起源观念如何被运用、被实践。在“哈巴”所实践的仪式现场,神话之于仪式的有效性往往是由母题来表征的,而这些母题又恰恰是歌手选择“路数”的重要依据。尽管“神话”和“母题”的概念在哈尼族文化中并不存在,但是哈尼人同样有描述叙事存在的办法,有关于世界、人类起源的观念。母题是学术的概念,但哈尼族文化中也有相应的描述手段。

理解“哈巴”是研究哈尼族口头传统的核心和前提。哈尼族传统知识体系中那些事关重大的主题,如天地、祖先、生死、人鬼等,都会在重大的时间、空间被摩批歌手演唱。歌手将这些重要主题及其铺展开的繁复情节,浓缩在有限的一些核心母题上。这些核心母题规定了“哈巴”演唱的不同“路数”,指引着歌手表演实践的走向。每一路“哈巴”所承载的起源叙事、神圣观念,都会在特定时空节点上,以仪式、表演、符号、造型、观念、行为、道德等特定民俗型式加以重复和强化,从而形成一个稳定的实践框架。这样的逻辑推演证明了神话学的基本方法同样适用于对本土文类的分析与阐释。

由此可见,学术性文类能够与本土文类进行对话,二者不是对立关系。口头传统的本土文类研究不应止步于摆脱学术文类、确认本土文类,而更应进一步开展二者的对话。地方知识不见得是自足的知识体系,而很可能具有普遍意义。

余论:本土文类研究的可能路径

如何从一个群体的口头传统实践中,观察其本土文类的运作机制,仍然是现阶段口头传统研究的重要工作。“哈巴”作为哈尼族最重要的口头传统文类,目前学界对其实践机制进行深入调查和阐述的工作还远远不够。而在哈尼族神话研究中,“窝果”是“哈巴”中和神话关系最密切的文类,如何用神话学方法研究“窝果”也是亟待开展的课题。

本土文类的田野深描有助于阐释特定口头传统实践的形式、功能与意义,但是目前这类研究缺乏历时语境和跨文化比较,其研究往往容易陷入“就事论事”的浅表境地。因此学术文类或分析范畴更是不可或缺的参照。学术文类如何与本土文类研究相展开对话,是未来口头传统本土文类研究的重要工作。相近群体的本土文类也应进行比较研究,比如彝语支民族哈尼族、彝族、拉祜族的口头传统有同源的语言传统,就可以对其本土文类进行比较。

文章来源:《民族艺术》2020年第3期

图片来源:原文&网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛