朝戈金,男,蒙古族。1958年8月出生于内蒙古呼和浩特。内蒙古大学文学学士、硕士,北京师范大学法学博士(民俗学方向)。现为中国社会科学院学部委员,民族文学研究所所长、研究员,中国社会科学院研究生院少数民族文学系主任、博士生导师。目前担任的主要国际学术职务有:国际哲学与人文科学理事会主席(CIPSH, 2014-),国际史诗学会会长(ISES, 2012-),联合国教科文组织非物质文化遗产国际评审专家,联合国教科文组织亚太地区非物质文化遗产培训中心(CRIHAP)管理委员会委员,国际共识年(IYGU)指导委员会委员等。国内学术兼职主要有:第七届国务院学科评议组成员,国家社科基金评委,中国民俗学会会长,中国少数民族文学学会会长,中国蒙古文学学会副主席,中国大众文化学会副会长,国家非物质文化遗产专家委员会委员,中国作家协会少数民族文学委员会委员。担任《民族文学研究》主编,以及《中国社会科学》、Oral Tradition(《口头传统》美国)、Aman Johiyal Sudulul(《口头文学研究》蒙古国)、Эпосоведение(《史诗研究》俄罗斯)等十几家中外学术刊物编委。任《中国大百科全书》第二版《中国文学·少数民族文学分卷》副主编,任第三版《中国文学》副主编,兼任《少数民族文学分卷》主编。

研究领域为民俗学、民间文艺学、中国少数民族文学。有著作、论文、编著、译著、译文在中国、美国、日本、蒙古、越南、马来西亚等国以多种文字刊布。代表性成果为《少数民族文学学科的概念、对象和范围》《“多长算是长”:论口头史诗的长度问题》《“回到声音”的口头诗学》《口传史诗诗学:冉皮勒<江格尔>程式句法研究》(著作)、《从荷马到冉皮勒:反思国际史诗学术的范式转换》“Mongolian Epic Identity: Formulaic Approach to Janggar Epic Singing”等。其中后三种先后荣获中国社会科学院优秀科研成果奖二等奖。因在我国非物质文化遗产保护工作中贡献突出,2009年获文化部先进个人表彰及奖章。蒙古文学研究方面的成绩得到学界肯定,当选“中国蒙古学2014年度人物”。俄罗斯萨哈共和国议会于2015年表彰朝戈金在国际学术交流中所做出的贡献。目前担任国家社科基金重大委托项目“格萨(斯)尔抢救保护与研究”和“少数民族语言与文化研究”的首席专家。

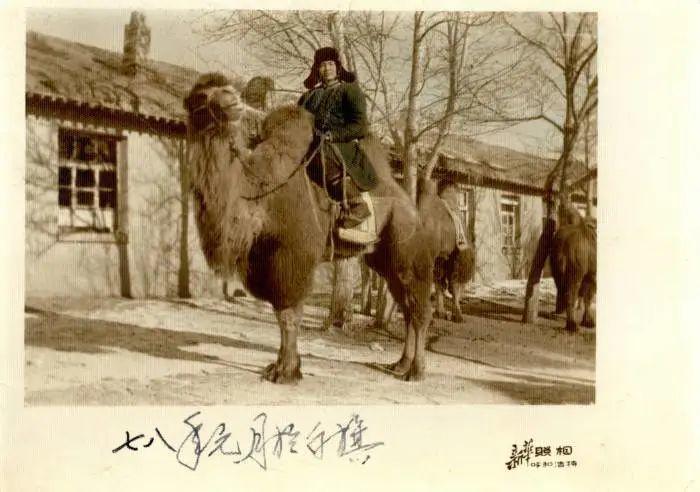

骑骆驼赶考,1978年元月,摄于内蒙古锡盟白旗。

百日照

我父亲是大学文学系老师,也是诗人,家中所藏中外名诗甚多。“文革”开始那一年,我刚上完小学一年级。由于父亲被打倒和批斗,我也一度被院子里的小伙伴们孤立,不大敢出门玩耍,只好蜷缩在家,读书打发时光。孩子看书,总是挑有趣的。《中国民间故事选》《蒙古族民间故事集》等,最容易懂。《百鸟衣》和《阿细的先基》这类情节分明人物生动的民间诗歌,我也喜欢。到《密色协惹》(民歌集)等,不光名字费解,内容也读得稀里糊涂。但就这样渐渐养成了读书的习惯,一路读下来,开始有点体会,普希金童话诗的轻快、拜伦的澎湃、莱蒙托夫的沉郁、惠特曼的奔放,泰戈尔的隽永,都给少年的我留下难以磨灭的印象。可以说,这些率性的阅读,开启了我对文学的兴趣。

和父亲布林贝赫教授(右一)共同参加1988年在新疆举行的首届江格尔国际学术会议。照片提供者:劳里·哈维拉赫提

上初中时,赶上“黑线回潮”,学校一度狠抓教育。老师认真教课,学生们也多少收了心,能认真学习。不久后这股潮流被清算,大家又都有些散漫了。高中时,上了加授蒙语课的“蒙生班”。班上颇有读书风气,有几位经常在一起交流,对日后各位的人生道路影响很大。今天已是著名油画家的朝戈那时就醉心美术,与我们分享了诸多西洋美术史的基础知识。同学纳日碧力戈如今是著名人类学家,当时正热心背诵古诗,魏碑写得颇有模样,他的使命感和进取精神,对我们很有影响。读哲学,特别是费希特和费尔巴哈,则是同学敖仁其带动的。他的聪明和敏感,是同学们公认的。今天他是草原经济方面的专家。德力黑十几岁就背手走路,谈吐老成,大家送他外号“老头子”。他是我们的头儿,嘴里常念叨歌德的《浮士德》和但丁的《神曲》,能整篇背诵屈原《离骚》。后来他进入电影界,对少数民族电影事业颇有贡献。我侧身班上这些同学间,偶尔露一下诗歌方面的储备。平日膜拜柳公权,喜欢用长峰狼毫,写几个瘦硬的字。总之,说那个时候的我们意气风发,求知欲强,读书驳杂,兴趣广泛,大体不错。

我发表的第一篇文章,是在大学期间与同窗王志远(后在中国社科院世界宗教研究所做佛教研究)合作完成的,内容是为文革时遭批判的《三上桃峰》平反。意大利作家皮蓝德娄的小说《青草的抚慰》是我的第一篇译作,发表在内蒙古的文学刊物《草原》上,得了20元稿费,正好用来买了“内部出版”的梁实秋《远东英汉大辞典》。我早年的不少翻译习作,像《世界名著鉴赏大辞典》中的一些词条,都离不开这部词典的襄助。它漂洋过海的经历和修补了多次的书脊,也算是见证。

1986年夏,于内蒙古大学。

大学期间我比较喜欢外国文学,学士学位论文写的是《斯巴达克斯与欧洲历史小说》。毕业时选择了留校任教,又因为师资配置的需要,到现代文学教研室当助教。不久后报考教研室主任丁正彬先生,成为他的硕士研究生。那段时间醉心卢卡奇,也得了点叙事学的皮毛(特别对在北大听乐黛云先生的叙事学课程印象深刻),这些都反映在硕士论文《老舍小说形式结构的分析》当中。

1986年在内蒙古大学主楼前和硕导丁正彬先生(左)合影。

硕士学习期间,争取到机会参加全国性学术活动,期间结识师友若干,毕业时得到举荐,就来到中国社会科学院少数民族文学研究所(今“民族文学研究所”)工作。进所之初是作《民族文学研究》刊物的编辑。编辑少数民族文学研究稿件,自己的学术兴趣也随之转向了当代少数民族文学批评。当时的学术性写作,缺少长远规划,多是即兴而为。其中既有作家评论,也有关于学科定位和发展趋势的学理性思考。今天看来,那时关于少数民族文学的概念定义和范围的讨论,以及关于少数民族文学中双语创作问题的思考,在学界产生了一点影响。与关纪新兄合作的《多重选择的世界——当代少数民族作家文学的理论描述》,出版已20年,仍不时被引述。

上个世纪八九十年代之交,刘魁立先生担任中国社会科学院少数民族文学研究所所长,身为留苏的民间文艺学大家,刘先生学养深厚,见识卓越。他和其他几位前辈的学术造诣,令我极为折服,特别是刘先生在所里的一次报告,讲弗雷泽的《金枝》,令我大开眼界,萌生了思考民间文学研究中一些问题的兴趣,讨论蒙古史诗和游牧文化关系的小文,大概可以算作这个转向的标志。大约是同一个时期,还奉命做了一点西方神话学的翻译,由于英文修养不够,民间文艺学专业积累不足,错讹在所难免。但在此过程中,增长了不少专业知识,也有了新的追攀榜样。

1990年与德国学者卡尔·赖歇尔(前排右二)一道在新疆伊犁州做田野调查。

民俗学研究离不开田野作业。我第一次观摩田野作业,引领者是德国学者卡尔•赖歇尔(Karl Reichl)。1990年深秋,他来新疆做田野调查,我奉命作翻译,陪同他从南疆到北疆走了几周。不知田野调查该如何入手的我,就在担当翻译的过程中,得到了初步的培训。随后,我翻译了他的论文《突厥和南斯拉夫史诗的平行式:程式化句法的诗学探索》,这是我接触“口头程式理论”的开端。卡尔•赖歇尔是突厥语族民间文学的国际权威,也是中古英语文学的大家,现在担任国际史诗研究学会副会长。我们后来成了同行和密友。他在突厥语民族口头文学研究方面,著述颇丰,其中《突厥语民族口头史诗——传统、形式和诗歌结构》收入由我主编的“中国社会科学院民俗学研究书系”出版了。

1995年参加芬兰民俗学暑校,从安娜-丽娜·西卡拉院士(左一)手中接过毕业证书。左二为芬兰著名民俗学家劳里·航柯教授。

我个人向民俗学研究实质性的迈进,是1995年夏天参加在芬兰举办的民俗学暑校(FFSS)。这个暑校,长期得到联合国教科文组织的支持,在国际民俗学界极有声望。在这里讲学的教师,都是名头响亮的大家。他们的理念之新颖,话题之深入,殊为难得。我参加的那一期,授课教师中就有劳里·航柯、劳里·哈维拉赫提、安娜-丽娜·西卡拉、约翰·弗里、理查德·鲍曼等。这些学者,在民俗学领域里个个名闻遐迩、建树不凡。我当时是在史诗小组,那些天,高密度的授课和讨论,陌生的术语和这些术语所传递的理念,听得我一头雾水,深感吃力。不过,正是由于这些新鲜理念对固有观念的撞击和前沿观点对习见思路的启迪,使我茅塞顿开,开始意识到,中国史诗研究的进路狭窄,研究视域多囿于书面文学研究法,讨论的话题往往聚焦于作品的主题、故事结构、人物塑造手法、语言艺术特征等一般文学研究中常见维度,在方法论上亟待更新。其间美国密苏里大学弗里教授的课程,高屋建瓴,条分缕析,令我不胜仰慕。

芬兰暑校后,我来到哈佛大学燕京学社,开始了为期一年的研修。我的学术兴趣朝向新的方向延伸。当时,我仍然对某些文学话题有兴趣,选听了李欧梵教授有关两岸三地文化观念比较研究的课程和尼古拉•第-科斯莫博士的蒙古历史文化等课程;同时,我也是哈佛托匝图书馆的常客。在哈佛众多的图书馆中,托匝图书馆浩繁的人类学和民俗学著作令我痴迷不已。在这座安静的图书馆里,我有大把时间啃哈佛前辈帕里和洛德的著述,兼及其他巨擘的大作,如非洲民间文学研究专家鲁斯-芬尼根的著作等等。经科斯莫的推荐,我得以用英文在哈佛大学的“内亚及阿尔泰委员会”做介绍中国的蒙古史诗研究的学术报告。这是我首次用英文做报告,当时的紧张和吃力,现在想起来仍历历在目。2010年12月我再次应邀来到哈佛大学,参加由古典学系主办的国际史诗大会,在大会上宣读了研究报告。这时的我,心态、专业积累和语言能力,已然不同从前。会议间歇再次徜徉校园,回想当初的青涩,问学的甘苦,不禁感慨。

1995年底或96年初,在哈佛燕京学社访学期间,在哈佛阿尔泰委员会宣读报告。

在哈佛泡图书馆之余,我开始翻译弗里教授关于口头程式理论的学术史著作。位于哈佛园(Harvard Yard)与东亚系之间的科学中心(Science Center)的公共电脑机房是我经常光顾的地方。我在网上与弗里讨论翻译中遇到的疑难,他都会及时细致地给予解释。学术史著作往往大量涉及本领域重要人物及其成果,这对我日后形成自己的问题意识,影响很大。

在哈佛大学研修期间,大量时间被用来吸收新知识。我至今仍觉得那时的读书时光非常愉快。这也要归功于哈佛大学燕京学社的管理理念,你可以按自己的兴致安排研修,想听课就去教室,想读书就泡图书馆,想旅行还给予适当的资助!除了每周都安排Coffee Klatch(咖啡聚会),鼓励大家相互切磋外,几乎没有管束。

在哈佛期间,我还应弗里教授之邀,前往他所在的密苏里大学哥伦比亚校区,做过一个简短的学术报告。我后来博士后研修选择追随弗里,与芬兰暑校初识、翻译往来笔谈、以及这次行程都有关系。有感于此前的许多年中,我国民间文艺学的研究成果多是运用书面文学的研究方法来解析民间口传文学,难免削足适履,就有志于利用民俗学的理念,推动民间文艺学研究范式的转换和方法的更新。用“他山之石”来解决我们学术研究的转向问题,已经责无旁贷地摆在我们这一代人面前。一天,我和前我一年在燕京学社做访问学者的同事尹虎彬在我位于Beacon Street的公寓聊天,说起如何在中国民间文艺学界引入新的理论和方法,在纵论了若干可资借鉴的学派后,我俩都认为应该把“口头程式理论”率先翻译介绍到国内,主要用于推进史诗和其他大型民间韵文体叙事的研究。彼时的兴奋,至今言犹在耳,景犹在目。后来,我和尹虎彬先后从当代文学批评转向民间文艺学,都做了口头程式理论的译介工作,出版了研究史诗的著作。这种转向也影响到了其他一些同事。几年后,一个方向大体一致、涵盖多个语言文化传统的研究梯队得以形成,并主要在史诗研究方面,产生了较大的影响。

确定一个学术方向并向其纵深跋涉,仅靠自学是不够的。或许只有极少数天才,不需高人指点,自成泰山北斗。我等不才,当然要拜师求教,于是决定报考博士,方向锁定“民间文学”。当时,国内招收民间文学博士的导师屈指可数,北京师范大学的钟敬文先生这里乃是一览众山小的绝顶,于是突击复习,考入先生门下。在钟先生和诸师点拨的三年中,我充分领略了北京师范大学的风范和传统,同时也领会了为什么人类要为知识的传承设立高等教育体系。在我看来,在学问的浩淼海洋中,书本所载,大概算是一些岛屿。泛舟海上,星夜迷航,老师或如灯塔,或如满月,或近或远指引着航向。

1998年与钟老在西郊工人疗养院

1998年与钟老在西郊工人疗养院

1999年在新疆巴音布鲁克做田野调查

读博士期间,我一边继续打磨弗里著作的汉译文稿,一边广泛阅读西方史诗学者的著作。那些论析,渐次打开了一扇扇学术之窗。首先,与我们所熟知的研究方法不同的,是帕里和洛德(以“帕里-洛德理论”闻名)的立论基础:口头传统的研究,不再是以“文学学”为出发点的文本解析。史诗,特别是口头传承的史诗,在他们看来,是一个个活形态的“传统”,而不是一部“作品”。史诗演述者们不是靠逐字逐句背诵和复述来表演,而是依靠大量的传统技巧和方法,每一次都是通过“现场创编”完成创作和传播。拜书写技术和其他科技手段,如录音录像等,这些在本质上诉诸于听觉的艺术,又因不同的动机和方法被“文本化”了,出现了手稿等承载形式,成为“目治”的对象。但是,伴随着文本化便利的同时,我们也失去了大量的信息,这就如同阅读剧本,不能代替到剧场观看戏剧演出一样,阅读文本化的口头诗歌,不能代替诗歌的口头演述。

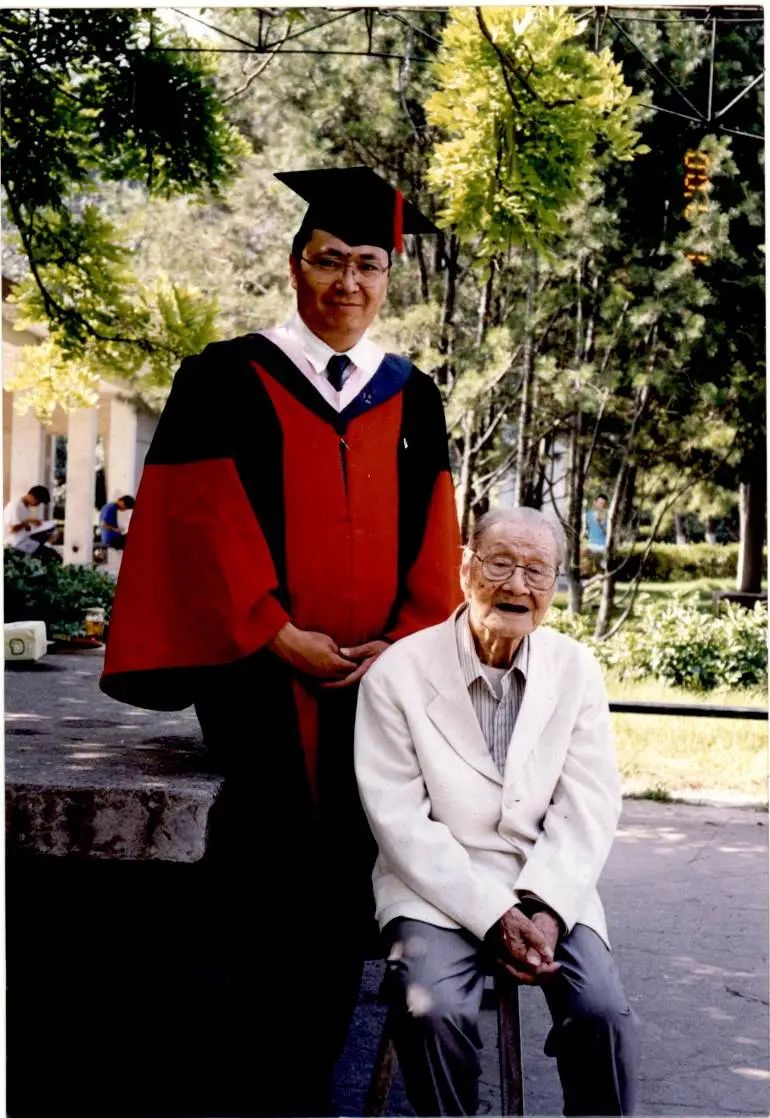

2000年与钟敬文先生在北京师范大学合影

我的博士学位论文要解决的,是一系列相互关联的问题:第一,口头传统是汪洋大海,通过研究某些片段或案例,是否能够说明或曰投射“全貌”?第二,作为研究样例的“这一首”诗歌,已经成为被文字固定下来的“标本”,如同实验室里的组织切片,应当如何建立起它与产生它的环境的模拟的活态关系?第三,对标本的解析,应当从何处入手?第四,如何构建片语和句法与音乐和旋律的关系?第五,程式如何决定性地影响了蒙古史诗的构造和传承?换句话说,在蒙古史诗中大量存在的结构性“单元”,是如何规定了演述者的保守和创新的?论文还开创性地讨论了蒙古诗歌韵律和韵式的某些问题,为蒙古史诗格律的研究,做了有益的尝试。例如对“腰韵”“内韵”等的总结等。在问题意识和解决问题的技术路线上,论文力求独辟蹊径,道前贤所未道。让我深为感激的是,钟老对我的想法非常支持。他在北京西郊避暑时,专门用几个半天的时间认真倾听我的研究方向和论文写作计划,对我的思考给予了充分的肯定。论文完稿后,钟老还写了长篇序言予以推荐,令我感念至今。

2011年10月11日与弗里教授合影于美国密苏里。

获得博士学位后, 我旋即参加了福特基金会的面试,得到资助赴美深造。我计划去密苏里大学的口头传统研究中心(Center for Studies in Oral Tradition)做一年的博士后研修,函洽后弗里慨然应允,于是再度赴美。在密苏里大学哥伦比亚校区的一年,我的部分工作是作为特邀主编,编辑《口头传统•中国专辑》。从民族文学研究所选了十几篇文章,组织人翻译为英文,目的是让英语学界了解中国少数民族口头传统研究的局部样貌。英译和编辑的过程颇多周折——既有表述方面的差异,也有学术理念和学术范式方面的不同。不过,与美国编辑们共同工作的一年,令我获益匪浅。

弗里教授是国际口头传统研究领域的旗手,他对我晚近学术方向的影响是关键性的。为全面了解他的学理性思考,也为提升英文水平,我一直去上他的课。他授课时慢声细语的讲解,逻辑清楚的表达,令我深为折服。关于他在学术上的成就,我有长文专门介绍,这里只说一件事情:他与我合作的长篇专论《口头诗学五题:四大传统的比较研究》,是比较诗学的一个有益尝试。该文写作的那段时间,我们每周都要抽出几个小时,并肩而坐,逐句商议。弗里后来撰文回忆这段经历,特别提及我当初在言及藏族史诗“掘藏”现象时,坚持不用他遴选的英文语词,而固执地反复解释“掘藏”含义的情景。他说他日后才明白,藏族文化传统里所谓从“意念”中发掘宝藏的意思所指。这篇专论的写作宗旨,是反思文学批评界对若干最基本的概念和术语的武断运用的。所以,论文将古希腊、古英语、南斯拉夫和蒙古四个传统并置,提出五个简单问题:何谓一首诗?何谓一个典型场景或主题?何谓一个诗行?何谓程式?何谓语域?通过用这四个传统来检验和核对我们所提出的问题,就发现,即便是那些看似最为简单的问题,也往往蕴含了深刻的文化差异。例如在解读何谓一个“诗行”时,我们发现“虽然初看上去这个问题似乎简单,但实际上却更加难以回答,因为答案五花八门。一旦我们离开古希腊-罗马的狭隘诗歌步格基准,例如音节标准或者词间停顿,我们就非得从其他特征获得诗行单元的定义”。这些差异,意味深长。在方法论上,该文受到“民族志诗学”(ethnopoetics)的启迪,又试图结合文化人类学的田野实证理念,而在句法分析方面,则明显有德国语文学(philology)研究的痕迹,而核心的部分,是在口头程式理论的烛照下进行的。写法上也有斟酌,例如没有试图先搭建理论框架,而是以几个问题为导向,逐条放到四个传统中加以验证,再通过将四个传统所给出的“答案”进行并置,让结论自动呈现。这种研究理路,就民俗学的跨传统比较研究而言,是一种有创意的尝试。我们想强调的是,人类的语词艺术是可以区分为文人书写的和民间口传的,如果它们各自在创作、传播、接受上运用了不同的法则,那么,对他们的解读,当然也应当运用不同的法则。

2003年,在联合国教科文组织大会上发言。

近年的研究成果中,长文《从荷马到冉皮勒:反思国际史诗学术的范式转换》和《多长算是长:论史诗的长度问题》等几篇文论得到同行的关注。在我近年的学术写作计划中,它们分别代表了两个方向:一个是对西方史诗学术史的梳理,一个是广泛参照史诗田野材料,特别偏重使用大量中国材料,来检讨和批判在西方文学研究传统中已几成“典律”的关于史诗的诸多论断。某些冲击西方文学尺度和定义的思考,已经引起西方同行的注意。史诗研究之外,我在民俗学和民间文艺学领域也有所思考。在著述和讲学之外,还多方面参与了国际层面和国家层面的非物质文化遗产的保护、评估和政策制定等工作。例如作为中国专家,参与联合国教科文组织的专家工作会议、评审工作会议、文件修订和地区性非物质文化遗产保护工作会议等。已名列联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录、急需保护名录中的若干中国项目,申报文案就是出自我领衔的团队之手。目前正率领中国民俗学会为联合国教科文组织主持的人类非物质文化遗产做评审工作。

2008年于内蒙古锡林郭勒盟。

我从2008年起担任联合国教科文组织推动成立并长期支持的“国际哲学与人文科学理事会”副主席,后于2014年当选主席。这个理事会是国际哲学与文人科学最高级别的学术联合会,有六十多年的历史,下辖18个大型的国际学术联盟,如现代语言与文学联合会,国际宗教史联合会等。目前,作为首届世界人文大会(2017年8月在比利时列日召开)学术委员会主席,我正为这个人文学术界的“奥林匹克大会”做筹备工作。国际学界感到哲学和人文精神的缺失,是当今世界各类病症的根源之一。所以,热切呼吁召开世界性的人文会议,商讨人文学术如何摆放自己,如何协调与社会科学和自然科学的关系,进而对人类所面临的重大和紧迫问题,给出症结的诊断和疗救的方案。

2017年8月6日,在比利时列日召开的首届世界人文大会开幕式上致辞。次日再次当选连任国际哲学与人文科学理事会主席。

多年来,我积极投身国际学术活动,在各种场合,或作为我国政府的专家代表,或作为独立专家,参与国际组织的各类议事和活动。在联合国会场,在著名学府、在重要机构,多次发表演讲,传递我们的专业见解和立场。以专业知识服务国际社会和国内相关领域的工作,让我感到我还算是一个有用的人。在国际场合走的多了,就更加感到中国学术界、尤其是人文学界的国际参与度比较低,于是,也就萌发了在这方面多做一点事情的想法,今后当朝着这个方向多努力。

据《回眸问学路》(载《民族艺术》2012年第1期)改写。

2016年3月16日

本文转引自“中国民族文学网(http://cel.cssn.cn)”

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛