摘要:以韦大列的《北京的歌谣》及其中提出的“真诗”这一说法为例,可以发现来华西方人在建立“诗”和“poetry”的对应关系的过程中,如何确定了歌谣在文学史中的地位,如何通过将民间歌谣引入“诗”的范畴,进而对晚清以降的中国新诗实践产生了影响,并进一步促成了中国知识分子对歌谣的“文艺的”价值的认同。而《北京的歌谣》一书中对歌谣的注解,也恰恰从白话语言与“民族心声”两个方面,为中国学者采集歌谣提供了一个“文艺的”范本。

关键词:韦大列;歌谣运动;“真诗”

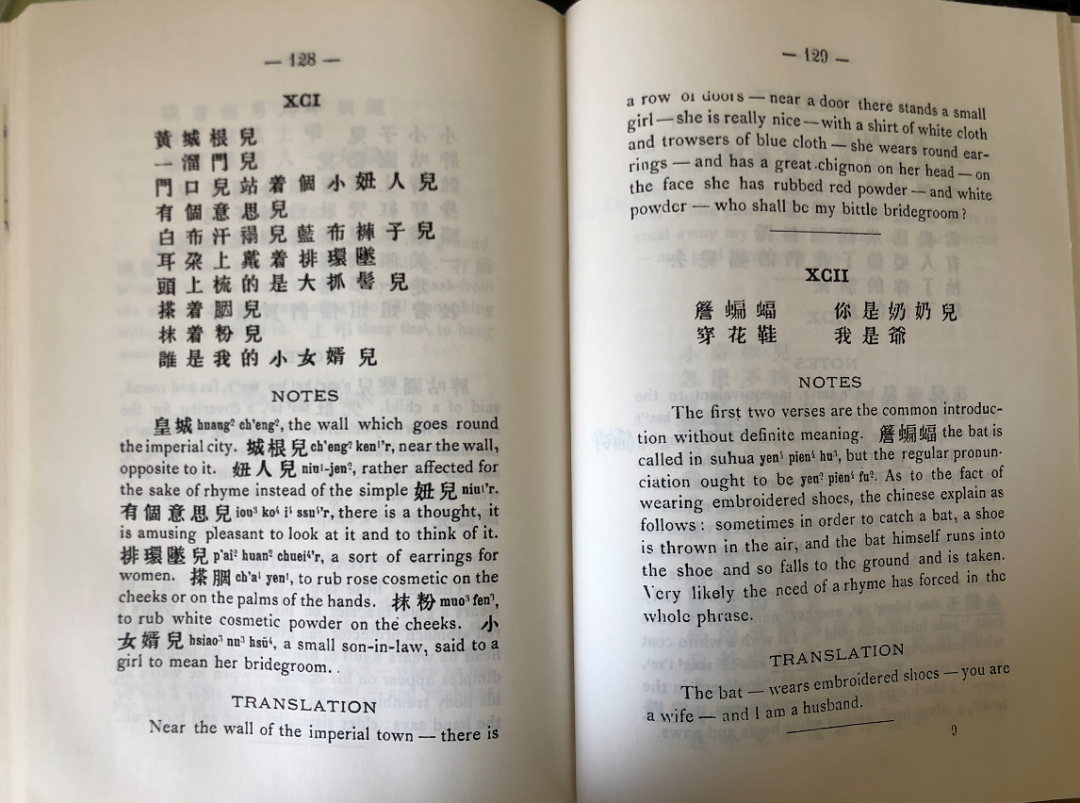

▲韦大列肖像

《歌谣》周刊《发刊词》中曾提出歌谣研究会搜集整理歌谣的两个目的:学术的与文艺的。“文艺的”指“从这学术的资料之中,再由文艺批评的眼光加以选择,编成一部国民心声的选集。意大利的卫太尔曾说‘根据在这些歌谣之上,根据在人民的真情感之上,一种新的‘民族的诗’也许能产生出来。’所以这种工作不仅是在表彰现在隐藏着的光辉,还在引起当来的民族的诗的发展;这是第二个目的。”这其中意大利驻华公使韦大列(Guido Amedeo Vitale,1872-1918)在《北京的歌谣》(Pekinese Rhymes)一书中提出的“民族的诗”这一说法即被引入其中,进而获得了当时歌谣运动知识分子的关注。

然而,这样一本被歌谣运动知识分子多次提及的书,却缺乏对其系统的评价,也没有研究涉及到其可能与歌谣运动的关联。但事实上,韦大列在《北京的歌谣》中还曾提到“真的诗歌可以从中国平民的歌找出”(The notion that some true poetry may be found in chinese popular songs),这段话也同时广为胡适、周作人、朱自清等歌谣运动中的知识分子所引用,“借以说明歌谣所传达的最为真实的‘人民的真的感情’是诗歌发展所应汲取的重要资源。”但是,“真诗”(true poetry)这一说法的提出,绝不仅仅是对民间歌谣中的情感因素的肯定。将“真诗”放入更广阔的历史、文化背景中加以考察,可以发现其背后关联着两个重要的学术问题:第一,在中国传统文论中,歌谣从来都是独立于“诗”的文类,但韦大列却将歌谣称为“真诗”。那么,以韦大列为代表的来华西方人是怎样看待“歌谣”与“诗”的关系?将“歌谣”归入“诗”的范畴(也即,间接肯定了歌谣的文学价值)是否对中国知识分子提出的歌谣研究的第二个目的——“文艺的”产生了影响?第二,韦大列所言之“真”具体指的是什么?他所指的“真”与《北京大学征集近世中国歌谣》所提倡的“歌辞文俗一仍其真”有何关系?韦大列在《北京的歌谣》中如何践行“真”的标准?歌谣之“真”与歌谣运动知识分子提出的歌谣研究的“文艺的”目的之间是否具有关联性?

沿着这一思路,梳理来华西方人对中国歌谣的认识,同时将韦大列提出的“真诗”与《歌谣》周刊发刊词中提出的“文艺的”目的进行比较,有助于我们重新理解来华西方人辑译中国歌谣的活动与中国歌谣运动之间若隐若现的关联,也有助于我们重新剖析中国歌谣运动中的“外来力量”。

一、歌谣与“诗”(poetry)

近现代以来,“诗学”常被对译为西方文论中的“poetics”,而“诗”也因此被对译为“poetics”的对象“poetry”。“poetry”在西方主要用来指“史诗或叙事诗、抒情诗和戏剧诗,即使是作为狭义的poetics之对象的‘poetry’也是指所有分行排列的韵文”。而在中国古代文论中,“诗”是一个与“词”“曲”“赋”等并立的文类,因此民间歌谣的相关文类如“歌”“谣”“谚”等并不属于传统的“诗”的研究范畴。中国古代所谓之“诗”与西方文论中之“poetry”意义并不对等。

民间歌谣被纳入“诗”及“诗学”研究中,当始自近代来华的西方汉学家在确立“诗”与“poetry”的对译关系中。宋莉华以18-19世纪西方汉籍目录为研究对象,探讨了在中西文体碰撞的过程中,小说、戏曲、民歌等原属于通俗文学的文类如何被纳入正统的“文学”(literature)范畴之下,进而获得合法性。其中,在谈及“诗”与“poetry”的关系时,她指出:“在西方汉籍目录中,诗、赋、词、曲一并归入‘poetry’……因而,当‘诗’与‘poetry’对应时,转换生新,变成了一种新的文体,即具有一定节奏和韵律的抒情言志的文学体裁,可以包容中、西多种文类和作品。”也即,“诗”这一中国古代原有的文类,在经西方汉学家“改造”之后,内涵更为丰富,将通俗文学中的韵文形式也纳入其范畴中,尤其是民间歌谣也进入“文学”(literature)之中,被归入“诗”(poetry)之下。

尽管宋莉华已经提及民间歌谣是如何进入近现代的“诗”中,但并未就此过多言及,也没有提到将民间歌谣纳入“诗”中对现代民间文学研究及中国歌谣运动可能产生的影响。因此,本文将在此基础上,补充文献,重新梳理西方汉学家如何将民间歌谣归入“诗”(poetry)中,以及其对歌谣运动中知识分子的影响。

要说明民间歌谣与“诗”的关系,首先需要讨论的是“诗”与“poetry”如何确立了对译关系,以及在这种对译过程中民间歌谣如何被纳入“诗”的范畴中。

以笔者所见,收录民间歌谣的西人目录学著述并不多,大多数目录学著述还是以中国传统的经典为主,附带有小说、戏曲等在民间较流行的通俗文本。歌谣在中国古代向来不受关注,多以口头流传,因此传世文本较少;此外,相比较而言,来华西方人集中在民间歌谣上的注意力也不如其他文类那么多。不过,在有限的关注中,毕竟还能寻到一些蛛丝马迹。

例如,早在1840年,德国汉学家威廉·肖特(Wilhelm Schott,1802-1889)的《御书房满汉书广录》(Verzeichniss der Chinesischen und Mandschu-Tungusischen Bücher und Handschriften der Könglichen Bibliothek zu Berlin)即在“诗歌”(Lyrische Poesie)下,收录了《行山歌》和《粤讴》这类民歌作品;1881年,法国著名汉学家考狄(Henri Cordier,1849-1925)在其《西人论中国书目》(Bibliotheca Sinica)的“诗歌”(Poésie)的类别下,也收录了司登德(George Carter Stent,1833-1884)的《中国歌谣》(Chinese lyrics)、《二十四颗玉珠串》(The Jade Couplet in Twenty-Four Beads. A Collection of Songs, Ballads, &c.(from the Chinese))和《活埋》(Entombed Alive and Other Songs, Ballads, &c)等歌谣类著述。

除了以上将民间歌谣归入“诗”的目录学著作外,在一些研究性著述中,也可见到这种传统。英国汉学家德庇时(John Francis Davis,1795-1890)1870年出版的《汉文诗解》(Poeseos Sinicae Commentarii; On the Poetry of the Chinese)就体现了这种倾向。德庇时在“诗”的选材上,不仅关注了《诗经》及各个朝代的文人诗,还引用了很多“民间”作品,如《三字经》《千字文》、打油诗、格言警句、对联及采茶歌(Tea- picking Ballad)。德庇时对民歌给予了很高的评价,他认为“也许没有哪一种语言的诗歌能比第68页的采茶歌包含更自然的情感表达,或者一种不那么夸张的风格。”

美国公理会传教士明恩溥(Arthur Henderson Smith,1845-1932)曾于1882至1885年间在《教务杂志》(The Chinese Recorder and Missionary Journal)上连续刊登了有关中国谚语俗语的系列文章,后结集出版为《汉语谚语俗语集》(Proverbs and Common Sayings from the Chinese)。在该书中,明恩溥将收集到的中国谚语、俗语分为七大类,其中有一类即是“以诗的形式呈现的诗行或对句”(Lines or couplets in a poetical form),其中就包括了“文人诗(如李白的《静夜思》、贺知章的《回乡偶书》、王之涣的《登鹳雀楼》等)、打油诗以及民间歌谣等”,这些内容在该书的第四章统一被称为“诗性引用”(poetical quotations)。而收入其中的民间歌谣《天皇皇地皇皇》也被称为“诗”(poem)。

1907年,英国汉学家波乃耶(J. Dyer Ball,1847-1919)在《中国的节奏与韵律:中国诗歌与诗人》(Rhythms and Rhymes in Chinese Climes: A Lecture on Chinese Poetry and Poets)一书中,除提到几首情歌(love-song)外,波乃耶在结尾还提醒读者在研究中国诗歌的韵律时,也不要忽视中国的儿歌,并引用了何德兰(Isaac Taylor Headland,1859-1942)的《孺子歌图》(Chinese Mother Goose Rhymes)中的五首儿歌译文作为例子。

除了以上直接将民间歌谣收录进poetry里的著述外,作为poetry下属类别之一的lyrics也常涉及一些民间歌谣的内容。lyrics主要指“抒情诗”。lyrics用在歌谣著述中主要是司登德的Chinese Lyrics一文。该文曾于1871年6月5日在皇家亚洲文会北华支会(North China Branch of the Royal Asiatic Society)宣讲过,后发表在《皇家亚洲文会北华支会会刊》(Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society)第7卷(1871-1872年)。Chinese Lyrics中共收录了五首歌谣,分别是《王大娘》(Wang Ta Niang)、《十二月歌谣》(The Twelve Months Many Stories)、《烟花柳巷》(The Haunts of Pleasure)、《玉美针》(The Beautiful Jade Needle)及《小刀子》(The Dagger)。文中每首歌谣均先附五线谱,次附中文原文和英文译文或作者的简要说明。

关于该文,有学者将其译作《中国的抒情诗歌》,也有学者将其译作《中国歌谣》。仅从Chinese Lyrics的字面意义来看,译作《中国的抒情诗歌》也无可厚非。因为lyrics一词在西方语境中,很少被直接用来指涉“歌谣”,大多数时候指的是诗歌。尤其当Chinese Lyrics连用时,一般指的多是中国古典诗歌。例如爱尔兰女诗人海伦·沃德尔(Helen Waddell,1889-1965)选译的《中国抒情诗》(Lyrics from the Chinese)(1913)、James Whitall译自法语的《中国歌词》(Chinese Lyrics from The Book of Jade)(1918)及初大告(Ch’u Ta-kao)选译的《中华隽词》(Chinese Lyrics,1937)等,都是对中国古诗的翻译。这五首民间歌谣后来收入司登德的《二十四颗玉珠串》和《活埋》中时,均以“ballad and song”命名,也直接说明了司登德实际上也是受到了西方poetry的含义的影响,即将中国民间歌谣也一并视为“诗”的一部分。

基于poetry在西方文论中的意义,在来华西方人这里“诗”(poetry)不再是中国古代文类中的传统意义,而被赋予了新的内涵,成为了以韵文为主的一切文类的代名词。正因为如此,在韦大列的《北京的歌谣》中,他才会称从“民歌”(popular song)中能发现“真诗”(true poetry)。而这也是为什么《北京的歌谣》中收录了一些被中国知识分子认为属于“唱本”“弹词”而不是歌谣的内容。例如,常惠就曾怀疑《北京的歌谣》和何德兰的《孺子歌图》中的部分儿歌,应当属于唱本或弹词,或者至少受到了它们的影响,不能算是完全的“自然的歌谣”。他还把韦大列所收的《石榴花儿的姐》、何德兰所收的《树叶青》分别与唱本《百花名》、弹词《英烈春秋》进行了比较。一方面,固然是由于民间歌谣与唱本、弹词类的说唱文学之间可能存在互相影响的关系,因此也不排除这些唱本、弹词演化出了民间歌谣版本,抑或反之;但另一方面,还有一个重要原因即在来华西方人这里“诗”(poetry)本来就是一个包含了“民歌”(popular song)、“儿歌”(nursery rhyme)、“唱本/弹词”(ballad)等多种韵文形式的文类。

通过以上的梳理可以看到,来华西方人在对译“诗”和“poetry”的过程中,将民间歌谣纳入了“诗”中,赋予其正统地位及合法性,承认了歌谣在文学上的价值。同时,这一做法直接进一步扩大了“诗”的研究范畴,而这很可能影响到了晚清的“诗界革命”,进而影响到歌谣运动中对“歌谣”的文学性的肯定。

梁启超于1899年12月25日在《夏威夷游记》中提出了“诗界革命”的说法。后来他在其主持的《清议报》和《新民丛报》上开辟了“诗文辞随录”和“诗界潮音集”两个专栏,在诗歌形式上就主张“吸收民歌形式和学习来源于古代民歌的歌行体”。而1903年,梁启超直接指出了西方的“poetry”被译为中国的“诗”时,扩大了“诗”的研究范围,进而提出“诗”的广义和狭义之分:“彼西人之诗不一体,吾侪译其名词,则皆曰‘诗’而已。若吾中国之骚、之乐府、之词、之曲,皆诗属也。而寻常不名曰‘诗’,于是乎诗之技乃有所限。吾以为若取最狭义,则惟‘三百篇’可谓之‘诗’;若取其最广义,则凡词曲之类,皆应谓之‘诗’。”

虽然一般学界将中国现代民间文学的源头追溯到了歌谣运动,但早在上个世纪,钟敬文已经将这个源头追溯到了晚清。钟敬文认为,蒋观云、黄遵宪、梁启超、刘师培等晚清学人因为受到西方学术的影响,才重新认识到了民间歌谣的价值。而黄遵宪首先在其《人境庐诗草》中收录了山歌九首,是我国文学史上的“一种创举”。只不过钟敬文的梳理只停留在了晚清的中国学人身上,并未进一步深入探讨西方学术思潮如何具体地影响到中国学者对“歌谣”的认识。

现在看来,梁启超对“诗”的广义的界定,很有可能参考了当时西方学术界对“poetry”的定义。尽管梁启超的“诗界革命”所倡导的是“当革其精神,非革其形式”,与胡适为代表的新诗一派在诗歌形式这一方面存在分歧,但胡适在提到梁启超的影响时说到:“二十年来的读书人差不多没有不受他的文章的影响的。”而对于“诗界革命”的主要实践者黄遵宪,胡适更是称其“我手写吾口”和以“俗语方言”写诗,是“诗界革命”的“宣言”。因此,就承认民间歌谣的文学价值来说,“诗界革命”说的影响不可小觑。它在肯定歌谣的文艺学价值的同时,还认为白话诗可取法于民歌。受其影响的胡适,在谈到韦大列的“真诗”说时,也直接肯定了民间歌谣对于新诗的重要性。他声称“卫太尔男爵是一个有心的人,他在三十年前就能认识这些歌谣之中有些‘真诗’……现在白话诗起来了,然而作诗的人似乎还不曾晓得俗歌里有许多可以供我们取法的风格与方法,所以他们宁可学那不容易读又不容易懂的生硬文句,却不屑研究那自然流利的民歌风格。这个似乎是今日诗国的一桩缺陷吧。我现在从卫太尔的书里,选出一些有文学趣味的俗歌,介绍给国中爱‘真诗’的人们。”直到1936年,《歌谣》周刊复刊,胡适还在提倡歌谣对新诗、新文学的重要性。

此外,歌谣运动中的另一健将周作人也很可能受到了韦大列的影响。陈泳超认为,在评价歌谣的文艺学价值上,周作人观念的转变“除了应合歌谣运动的时代因素外,大约Vitale(包括何德兰、平泽平七)之类的外来影响是要占很大势力的。”虽然陈泳超并未进一步具体分析是何种影响,以及这些外国人的歌谣著述从哪些方面体现出了歌谣的文艺学价值,但周作人几乎是最早向中国歌谣学界引介韦大列、何德兰、平泽清七等人的学者。加之周作人对西方学术的熟稔,在这种时代思潮下,韦大列的“真诗”影响到周作人对歌谣的文艺学价值的肯定也并非没有可能。周作人曾言:“民歌的最强烈的最有价值的特色是他的真挚与诚信,这是艺术品的共同的精魂,于文艺趣味的养成极是有益的。”此外,《北京的歌谣》序言中常被歌谣运动诸多学者提及的一句话、并且被引入《歌谣》周刊《发刊词》中的“民族的诗”(national poetry)这一说法,实质上也是在“诗”(poetry)的基础上定义歌谣,而周作人不可能不知道“诗”对于歌谣研究意味着什么。他毫不讳言歌谣可以“供诗的变迁的研究,或做新诗创作的参考”。从这个意义上来看,这也等于是在直接肯定歌谣的文艺学价值。

二、《北京的歌谣》:“文艺的”歌谣的范本

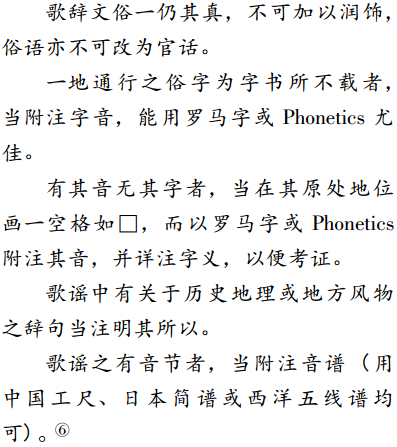

▲《北京的歌谣》书影

由来华西方人将歌谣纳入“诗”的范畴开始,歌谣在文学史中获得了正统地位,但如何体现出歌谣的文艺学价值,则要回到对“真诗”之“真”的探讨上。从韦大列提出“真诗”说开始,“真”就逐渐成为中国歌谣学研究中的一个重要问题。不仅歌谣运动中的诸多中国学人在不断引用韦大列的“真诗”说,同时,在歌谣研究会征集歌谣的诸多条例中也在不断强调“真”,甚至于到了二十世纪三四十年代,朱自清还在持续探讨与“真诗”相关的问题。

学界一般在探讨“真诗”时,往往集中于中国学者这一条脉络,而忽略了以韦大列为代表的西方学人。因此,笔者接下来将回到韦大列的《北京的歌谣》上,考察该书如何通过注解体现出歌谣之“真”,也即歌谣的文艺学价值。同时,发掘其与歌谣运动内在的、隐性的关联。

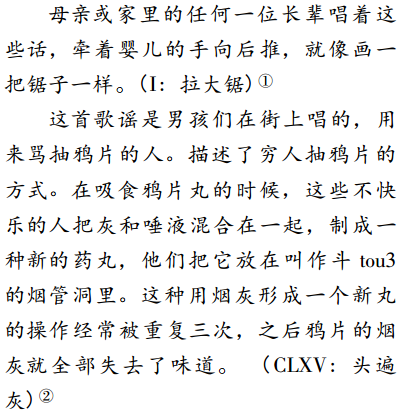

(一)《北京的歌谣》体例简介

《北京的歌谣》一书中最为突出的就是其中的“注解”(notes)部分。前人在提及该书时,多是泛泛而谈,很少从文本本身出发。实际上,该书的注解与其所记录的歌谣一样具有重要的意义。这些注解不仅有助于我们了解歌谣在当时的存在情况,同时也为我们今天向西方介绍中国歌谣提供了借鉴。因此,下文将集中探讨在辑录歌谣文本的过程中,韦大列以何种方式记录文本以及记录了哪些内容;同时,分析这些注解所具有的很少被前人发掘的意义。

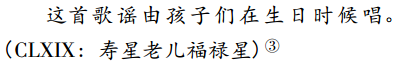

第一,从歌谣学的角度来说,该书有一点常被外界忽视的内容,即韦大列在注解中,对大部分歌谣的背景及内容作了分析,同时还以文字的形式还原了部分歌谣的演唱情境,而后者对于今日的歌谣研究意义尤其重大。以下给出的三个例子中,《拉大锯》是对演唱歌谣时的动作的描写;《头遍灰》是对歌谣的背景知识的介绍;《寿星老儿福禄星》是对歌谣演唱时间的说明。

由于该书辑录的主要是儿歌,因此“母歌”及“游戏歌”的数量也相当多。尤其在这两类歌谣中,韦大列经常会记录下歌谣的演唱情境。在“母歌”中,主要是描述了成年人(一般是母亲,或家中的其他长辈)如何边唱歌谣,边逗弄孩子。在“游戏歌”中,则是描述游戏过程中儿童们演唱歌谣时的动作。有了这些注解的存在,韦大列记录的歌谣已经不仅仅是民间文学的“记录文本”,更是具有田野作业雏形的“民间文学志”,这一点更是弥足珍贵。

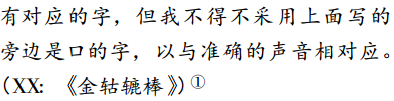

第二,除了在注解中还原歌谣的“表演情境”外,韦大列的注解中还为我们提供了辑录口头歌谣的范例。即,如何以书面语记录以方言形态存在的歌谣。这一点无论是在当时,还是对现在来说,都是有意义的。韦大列的记录方式,主要分为以下几种:

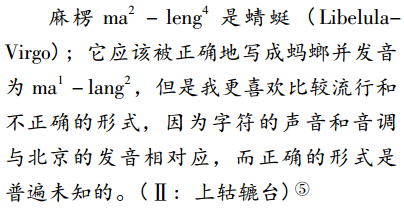

1、对于歌谣中的方言词汇,如果有书面写法,先以方言发音的相关汉字记录,再另行标注出正确的书面汉字及读音。

2、对于汉语中没有对应汉字的词,则用相近发音或相关的汉字代替,同时标出其方言读音:

3、对方言、方音进行考订。

4、记录了满语、蒙语等少数民族语言词汇。

第三,《北京的歌谣》中的注解还提出了一部分有关歌谣的形式或曰技巧的内容。其中之一即提出了“头子”这一形式,并指出其在歌谣中的意义。“头子”,可被理解为传统歌谣中的起兴。“头子”一般多出现在歌谣开头,但有时也会出现在中间。(见下引前两首)此外,韦大列还指出了歌谣中存在的很多重复的、无意义的叠句。而这些叠句出现在歌谣中,有时是为了押韵,有时是重复出现在每一小节的最后一句。(见下引后两首)

就笔者目前所见到的辑译中国歌谣的著作中,韦大列在《北京的歌谣》中所采用的这种体例即便不是先例,但也一定不是孤例。在韦大列之前,司登德即在《二十四颗玉珠串》和《活埋》中,采用了“英文译文+脚注”的形式,对译文中一些内容进行了解释,以方便西方读者更好地理解歌谣。其脚注中的内容就包括对歌谣背景知识的介绍、特殊的文化词汇、中国的历史知识等。

其后在1901年,《中国评论》(The China Review,Or,Notes and Queries on the Far East)上刊登了阿尔弗雷德·梅(Alfred J. May)的《中国童谣》(Chinese Nursery Rhymes),即采用的是与《北京的歌谣》类似的体例。《中国童谣》首先以罗马字母标出序号,其次是与歌谣相关的内容、情境等背景知识介绍,再次是英文译文,最后是中文原文。原文中对西方读者来说有理解困难的地方,作者也在注释中加以解释。作者声明“我并没有尝试用相应的韵律来构造任何形式的东西,我只是在必要的时候只给出了带有注释的恰当翻译。”《中国童谣》中所采用的体例与韦大列如出一辙,只是顺序稍有差别。

到1922年,英国汉学家倭讷(E. T. C. Werner, 1864-1954)将《北京大学日刊·歌谣选》中刊登的歌谣译为英文介绍给西方读者,所采取的也是这种“中文原文+注解+英文翻译”的形式。

虽然以《北京的歌谣》为代表的体例在来华西方人辑录中国歌谣的著述中较为常见,但这种体例既非西方传统歌谣著述的体例,也非中国传统采集歌谣的体例,而是中西文化碰撞过程中所形成的独特形式。但巧合的是,西方人出于其“阐释”中国文化的目的而开创的这种“解释性”体例,却刚好与中国歌谣运动中“文艺的”目的所倡导的征集要求不谋而合。

(二)“真”:《北京的歌谣》与歌谣运动中采集歌谣的文艺标准

从《歌谣》周刊的《发刊词》来看,“文艺的”目的指的是对征集到的歌谣“由文艺批评的眼光加以选择,编成一部国民心声的选集”。至于具体是怎样地“文艺批评”,周作人在《发刊词》中并没有深入讨论。然而,歌谣研究会同仁就此展开的讨论却并不少见。歌谣在文艺学上的意义,主要是为新诗服务,这一点几乎是中国知识分子在歌谣运动中的共识。实际上,早期歌谣运动的发起者刘半农、沈尹默等,其本身也是最早的新诗创作者。歌谣运动与新诗创作可以说是同时发生的。尽管歌谣运动后期,周作人、朱自清等都对歌谣之于新诗的价值产生过怀疑,但就早期而言,中国学界倾向于肯定歌谣的文艺学价值。

歌谣的“文艺”之美体现在歌谣的韵律、歌谣的唱和表演以及歌谣的内容上。因此,要同时满足这几方面的要求,涉及到的第一个重要问题就是如何采集歌谣。虽然歌谣运动同仁从未提及韦大列的《北京的歌谣》及其书中的注解在采集歌谣方面的意义,但通过梳理歌谣运动中中国知识分子就采集歌谣制定的一系列标准及相关论述来看,韦大列的注解为如何采集歌谣提供了一个良好的范本,其以“真”衡量歌谣之于诗歌的价值,也潜移默化地影响到了中国的知识分子。因此,歌谣运动“对西学规范的应用”毋庸置疑。

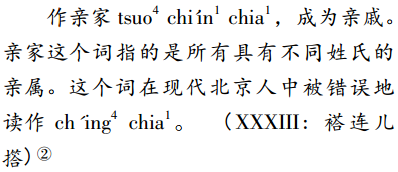

如何记录一首歌谣,周作人早在1914年就在《绍兴县教育会月刊》上发表征集启事,提到记录儿歌“须照本来口气记述。俗语难解处,以文言注释之。有音无字者,可以音切代之,下仍加注”。1918年刊登在《北京大学日刊》上的《北京大学征集全国近世歌谣简章》(由刘复、沈尹默、钱玄同、沈兼士负责)就做出了明确的说明,其中几条如下:

1922年,《歌谣》周刊创刊号上发表了由周作人起草的《本会征集全国近世歌谣简章》,对1918年的简章在部分内容上作出了重要调整:“歌谣性质并无限制,即语涉迷信或猥亵者,亦有研究之价值,当一并录寄,不必先由寄稿者加以甄择”。

《简章》及其后提到的对征集歌谣的要求,大部分都可在《北京的歌谣》中找到,基本无出其右。虽然没有直接证据表明《简章》参考了《北京的歌谣》或其他西方歌谣的体例,但以该书在当时知识分子中的影响,尤其是周作人在歌谣运动中的地位及影响,也可以大胆推断,简章中的各注意事项,并非中国古代歌谣著作中原有的,而更接近于来华西方人辑译中国歌谣时的体例。即使是周作人后来提到的“歌谣性质并无限制”,在《北京的歌谣》中也有体现。韦大列在注解中指出《隔着墙儿扔切糕》《出了门儿好丧气》及《羊巴巴蛋儿》等歌谣可能涉及到私情、排泄等内容,但其还是照实收录之,肯定了它们在洞见“中国人日常生活的状况和详情”中的价值。

在《简章》的影响下,诸多学人都提出了如何实现歌谣的“文艺的”目的,其中最重要的就是提倡在歌谣后添加注解。青柳在《读<各省童谣集>第一册》里提到,由于儿歌带着“地方色彩而且混杂着乡俗和方言”,因此“附有短的注释,这原是很好的”。此外,他还提倡在记录儿歌时,最好也将表情记录下来,这样“在意境上艺术上稍事立论,都饶有趣味”。何植三主张在收集儿童游戏歌的同时,最好能对其加以说明:“儿歌中的游嬉歌,仿佛文学上古时的歌剧,一面唱,一面演,设搜集时能把游戏说明,不仅歌意明白,同时可以得到儿童的游戏,供儿童戏剧儿童教育者的参考。……我想中国版图的辽阔,搜集儿童的游戏歌者,同时能把游戏下具体的说明,积之日久,必可得一部可观的儿童游戏集;搜集歌谣固是不易的事,然从这不易竟可找到不少珍品”杨世清认为至少应该“(一)由近及远研究歌谣的人,不妨先就本处的歌谣研究起,然后再慢慢地由近及远……(二)注明特点,如歌谣中的特别风俗习惯,方言土语,以及与歌谣同时表演的动作,都应当有详细地注释……(三)注音……(四)扫除附会……(五)比较的研究……。”但是,有关歌谣的“文艺的”实践却很少。直到1925年《歌谣》周刊停刊,其所刊载的大部分歌谣都没有注释。1936年《歌谣》复刊,徐芳的《儿歌的唱法》才算真正意义上以“文艺的”标准采集歌谣,对儿童游戏歌的演唱情境、演唱方式等作出了说明。

比较《北京的歌谣》与歌谣运动中的诸多采集歌谣的要求,可以发现,其所强调的歌谣的文艺价值都是建立在“真”之上的歌谣的语言和歌谣所反映出的民众的情感,也可简要概括为“真的语言”和“真的感情”。而这两者都可溯源至早期辑译中国歌谣的来华西方人。

“真的语言”主要体现在歌谣中的口语与方言,以及口语与“诗”的关系上。在《北京的歌谣》序言中,韦大列多次提及“诗”(poetry),可见其是以“诗”的标准来审视民间歌谣。韦大列说到:“我也要引读者的注意于这些歌谣所用的诗法。因为他们乃是不懂文言的不学的人所作的,现出一种与欧洲诸国相类的诗法,与意大利的诗规几乎完全相合”显然,韦大列所指的“与欧洲诸国相类的诗法”是那些“不懂文言不学的人”以口语的、白话的修辞方式——复沓、重章叠句等——所作的“诗”。对于歌谣中的口语,来华西方人早有认识。欧德理(Ernst John Eitel,1838-1908)在采集客家歌谣时就提到:“首先,在我看来,这些民歌的中文文本似乎是我们确定什么是好口语的唯一标准。从老师那里听来的口语和苦力们的不一样。”

“真”的另一方面,体现在歌谣所反映出的情感上。也即,歌谣所反映出的“民族心声/民族精神”。把歌谣视为“民族心声/民族精神”这与整个世界背景中歌谣的地位有关,学者们多将其追溯到德国浪漫民族主义的代表赫尔德,因此也有学者认为韦大列、周作人都受到了赫尔德的影响,只不过这种影响似乎看起来更多是隐形的。与其说是赫尔德对某个具体的个人产生了影响,倒不如说是个人受时代思潮的影响。实际上,除了韦大列外,将中国歌谣与中国人的民族精神联系在一起,这样的观念在来华西方人中并不少见。欧德理在《客家人种志略》(Ethnographical Sketches of the Hakka Chinese)的第五篇《客家歌谣》(Popular Songs of the Hakkas)中提到:“客家歌谣(Popular Song)或民歌(ballad)是表现个人或民族的感情、苦难、喜悦和英勇行为的媒介。他们是民众共同所有的,是民族性格(national character)的确信的索引。”司登德认为民众的歌是“最深刻和最广泛的自然思想倾向”。倭讷在其《中国歌谣》(Chinese Ditties)中也认为歌谣“是了解和认识中国人内心世界的重要渠道”。而如何借歌谣获知“民族心声”,在来华西方人这里主要是通过繁复的注解。在歌谣运动知识分子中,诚如《歌谣·发刊词》已经提到的,是借助对歌谣的“文艺批评”,而“文艺批评”实际上也是通过注解实现的。

三、结语

▲意大利那不勒斯市以“韦大列”命名的街道

从鸦片战争前后开始,在华从事民俗学、民间文学相关调查研究的西方人不在少数。然而长期以来,学界却多对他们的著述视而不见。除了民族心理和特殊国情以外,这些著述常被诟病的一个地方是它们由“业余汉学家”写作,在学术上不够专业严谨。因此,有学者直接断言“没有足够的证据说明它们对当时的中国新学界造成了影响”,甚至于“对现在的中国民俗学界也没发生过作用……它们充其量只具备民众资料的价值”。即便是被《歌谣》周刊同仁反复引用、提及的《北京的歌谣》,也未能幸免。事实上,若以“作品”的视角审视之,这些著述中的大部分的确不尽如人意,针对它们的指摘也无可厚非。但若是从“文本”的角度来看,那么,脱离语境对其进行的所有批评都是不公平的。于这些文本而言,写作其的语境本身就已经构成了其成果的一部分,这也是我们今日的研究不可忽视的地方。

总之,从《北京的歌谣》中提出的“真诗”这一细节着手,可以勾连起来华西方人群体对中国民间歌谣的整体认识。在歌谣运动开始之前,来华西方人在建立“诗”和“poetry”的对应关系的过程中,确定了歌谣在文学史中的地位,将民间歌谣引入“诗”的范畴,进而对晚清以降的中国新诗实践产生了影响,也进一步促成了中国知识分子对歌谣的“文艺的”价值的认同,而这一“文艺的”目的也贯穿了歌谣运动的始终。因此,从更宏观的角度来看,“真诗”说的提出不是韦大列的独创,而是时代思潮对个人的浸润。要挖掘出其中隐性的关联仅仅关注“作品”是远远不够的。此外,“真诗”这一看似不起眼的说法虽然只出现在《北京的歌谣》的序言中,但韦大列对其的实践却贯穿全书,尤其体现在书中的注解上。《北京的歌谣》中的“注解”是对歌谣之“真”的践行,也恰好为中国学者采集歌谣提供了一个范本。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《文化遗产》2020年第2期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛