摘要

《夸父逐日》神话产生于母系氏族社会向父系氏族社会过渡时期,保留了炎帝部族及其支系的族源记忆,是根植于特定历史语境中的文化象征。“逐日”行为实则体现出夸父对炎帝部族文化的强烈认同,以及对部族秩序的维系。在后世的流传中,夸父神话却因典籍的失载、民间口头叙事的断裂、传统习俗的缺位而日益衰微。面对悠久、厚重民族文化的失落,实现夸父文化、黄帝文化、蚩尤文化“三位一体”的整体性保护,是河南灵宝地区唤醒古老族源记忆、进行传统文化修复与重建的关键举措。

关键词

夸父逐日;神话;逐日意蕴;族源记忆;文化重构

一、引 言

上古神话是中国传统文化的直根所在,孕育了中华儿女的文化基因和民族性格。黄河流域是中华民族重要发祥地之一,山陕豫黄河金三角区域的神话传说高度密集,构成了类型丰富、意蕴深厚的神话传说群,是中国优秀传统文化的重要组成部分,为当下优秀传统文化的创造性转化、创新性发展提供了宝贵的文化资源。河南灵宝地 区流传的夸父神话传说颇具代表性,作为上古神 话中的典型人物,夸父是洪荒时代文化记忆的承载者。在历史长河中,以夸父为主体的“夸父文化”与“夸父神”,成为中华民族精神的象征性符号。

《夸父逐日》神话作为上古文化的重要内容,引起众多学者的关注与思考。那么,究竟用怎样的研究方法才能还原神话与历史的真实?早在20世纪初,王国维提出运用二重证据法进行文史研究,试图通过传世文献与出土文献对举,实现对中国古史的考辨。此后郑振铎、闻一多、顾颉刚等学者承续该方法,同时加入神话学、人类学的视角,成为三重证据法的滥觞。直到1941年,孙作云在《中国古代图腾研究》中明确提出“三层证明法”,即要在传世文献和出土文物研究之外,“再加一个古俗,用古代的风俗来帮助文献和考古之不足”。21世纪初,叶舒宪将考古实物与图像列为第四重证据,实现了“从书写文本到图像文本、从文字叙事到图像叙事的重心转移”。对夸父神话的研究也不例外。最初,学者们多运用二重证据法,对典籍文献记载中的《夸父逐日》进行考证训诂;后虽有张振犁、高有鹏等人运用民俗学资料对其探究考察,然或因时间久远,或因所得资料有限,都未能呈现出夸父神话在河南灵宝地区传承的真实状态。新时代下非遗保护逐渐深入,夸父神话研究也愈发多元化,如何“重估本土经典文本与非物质遗产的文化资源价值”,成为当代文化建设的重中之重。学者们以往多倚重于典籍文献的考证,发表对夸父神话研究之见解,无形中造成了一种文化假象,即夸父神话在灵宝地区是丰富多彩、活灵活现的。但我们在河南灵宝地区的实地考察中发现,“活态”的夸父文本几乎失传,文物、民俗资料也很难搜集到,夸父文化传承的实际情形发生了重大改变,对夸父神话原有的认知、结论有待重新审视反思。为此,笔者综合典籍文献与实地考察两方面资料,首先,从典籍文献入手,分析夸父逐日文本背后隐藏的族源记忆;其次,借助实地调查,解读夸父神话的真实传承状况,依托典籍文本与活态资料的双重对读,探究现代社会中夸父文化失忆与重构过程;最后,以灵宝为研究地域,不拘于以往研究的定论,用事实说话,正本清源,为神话资源的整合利用提出建议。

二、记忆与象征:“逐日”意蕴新释

学界对《夸父逐日》神话文本的研究,大致可以分为四类:一是从训诂学入手,分析“入日”一词的含义,指出夸父逐日是对当时大旱情景的描述;二是从文化学角度出发,探寻夸父逐日神话的文化意蕴与民族精神;三是从人类学层面来看,将夸父逐日的行为看作是一种祈雨巫术,是原始祈雨仪式的再现;四是从民俗学角度分析,通过田野调查,收集活态文本,对夸父文化生成的社会语境进行全方位考察。笔者认为,要真正解读夸父神话,首先应从传世文献入手,结合人类学、民族学相关知识,对夸父逐日神话的初始意义做还原式文化解读。

《夸父逐日》神话最早见于《山海经·海外北经》,记曰:“夸父与日逐走,入日。渴欲得饮,饮于河、渭;河渭不足,北饮大泽。未至,道渴而死。弃其杖,化为邓林。”这段记载大致可以提炼出四个要素——“夸父”“日”“水”“桃林”,即夸父逐日未果,道渴而死,化为桃林。要想厘清夸父与日的关系,首先要明确其“与日逐走”的目的;要想辨明夸父“逐走”的缘由,关键在于对“逐”字内涵的理解。“逐”为会意字,本义为追赶野猪,引申为普遍意义上的追赶;亦有驱逐、放逐的义项,有使追赶对象离开或消灭之意,含有敌对、仇视意味。《说文解字》曰:“逐,追也。”如“丧马勿逐”“良马逐”“乘白龟兮逐文鱼”等均含此意。此外,“逐”又有竞争之意。《韩非子·五蠹》:“逐于计谋。”喻之竞逐、争夺。与“逐”字含义相对应,夸父逐日大体有以下三种解释:一是夸父对太阳持向往态度,含追随、跟随之意;二是夸父憎恶太阳,因此“逐”的目的在于使其消失,有消灭之意;三是与太阳相竞争,含一试高下之意。学界多依从第三种解释对“夸父逐日”神话进行文化释义,盛赞夸父是与自然抗争的文化英雄,对其锲而不舍、甘于奉献的民族精神给予褒扬。但是,夸父神话不仅裹挟着极度的浪漫幻想,还隐藏着对特定历史语境下社会现状的文化记忆。若以“逐”的本义对夸父逐日行为进行关照,就会发现其文化意蕴不仅仅停留于“与日竞走”这一层面,亦不再是初民对当时大旱情形的描述、想象。夸父逐日之因,实则在于对炎帝部族的留恋与认同,在于对新生父系氏族社会的向往与追随。因此,笔者试图以新的视角对《夸父逐日》神话进行更深层次的文化探究与思考,以期对夸父文化意蕴进行新的阐释与整体把握。

其一,“逐日”是对炎帝部族的留恋与认同。据《山海经·大荒北经》载:“后土生信,信生夸父。”《山海经·海内经》又曰:“炎帝之妻,赤水之子听訞生炎居,炎居生节并,节并生戏器,戏器生祝融,祝融降处于江水,生共工,共工生术器,术器首方颠,是复土穰,以处江水。共工生后土,后土生噎鸣,噎鸣生岁十有二。”郭璞注:“(噎)生十二子,皆以岁名名之。”在同一典籍中,后土所生之子或称“信”,或称“噎”。从文献记载来看,所记事件基本相同,仅姓名差异,很可能本为一人。且古人常以“德号”名,即以其人特点称之,如燧人氏被世人尊为“火祖”,最大功绩在于“钻燧取火,以化腥臊而民说之”,“燧”本就有“上古取火器具”之意,与燧人氏这一称呼形成互释。同理,古籍记载噎鸣乃时间之神,“信”又含“按期、准时”之意,如《管子·任法》曰:“如四时之信”,这里“信”当“按时”所讲,与时间相联系,“信”这一称呼便可以看作是对“噎鸣”本身神职特点的互释说明。因此,信即噎鸣。这样,炎帝部族承续谱系清晰地呈现为炎帝→炎居→节并→戏器→祝融→共工→后土→信(噎鸣)→夸父。后土、信(噎鸣)、夸父均为炎帝后裔,夸父无疑与炎帝部族存在密切的血缘联系。

阪泉之战,炎帝部族战败,被迫东迁。夸父族作为炎帝部族的一个支系,跟随炎帝一同迁徙。在这样一个大的历史背景下,夸父所逐之日,便不再是自然界中的太阳,而是指兼具太阳神神格和族源象征意义的炎帝。甲骨文、金文“炎”字皆从重火,《左传》《淮南子》《汉书》等典籍皆言炎帝以火德王天下,是为火师。《白虎通义》又载:“炎帝者,太阳也。”上古时期,原始初民的思维方式属于线性思维,对自然界的认知往往是通过模拟、比附来实现的。他们直观感受到“火”与“日”的炙热,且二者色泽相近,遂将二者视为同一物。炎帝作为火神,兼具太阳神神格,自然是水到渠成之事。与典籍记载相呼应,陕西地区流传的“炎帝抱太阳”神话也充分反映出炎帝与太阳之间的关系。

原始社会时期,炎帝教会人们如何播种五谷,但却不见谷子生长。思来想去,炎帝终于想明白是没有太阳的缘故,因此打算上天要一个太阳。在一个白胡子神仙的帮助下,炎帝得到了太阳,驾着神鸟,想连夜返回人间。可旅途奔波,神鸟又累又渴,他们就在中途休息了片刻。神鸟休整好后就带着炎帝又出发了,等回到濠峪沟,炎帝突然发现太阳不见了,他们沿路返回去,找了半天,才发现太阳被二郎神捡走了。几番交涉后,炎帝终于抱着太阳回到濠峪沟。从此,五谷有了太阳的照射,生长得很好。当地老百姓为了感谢炎帝,就把他尊称为太阳神。

通过典籍文献记载与民间“活态”文本的双重对读,可见炎帝被称为太阳神并非虚妄之谈。

根据文本记载和实地访谈资料,发现灵宝地区《夸父逐日》神话大致可以概括为三类:

1

夸父被黄帝的手下应龙追赶到弘农涧(河南灵宝市境内),恰逢此地大旱。夸父族人过了弘农,往西南大山逃,走到一座山上,夸父精疲力尽,倒下身亡,身体化作大山。族人见族长倒下,不愿离开,便在此地居住下来。

2

炎帝与黄帝征战失败,夸父族为炎帝族的一个部落,被应龙追杀,到灵宝西塬时族人所剩无几,本要继续西逃,但是见面前荆山紫气环绕,怕惊扰神灵,便在此地驻留。待一切安稳后,夸父欲探究太阳的形状,故而一路追逐,最终道渴而死。

3

夸父喜爱光明而厌恶黑暗,他忧虑太阳下山,人间就会变得黑暗,于是萌生了追日的念头。夸父擅长跑,在太阳沟(太阳落山之地)抓住了太阳,他将巨大的火球抱在怀中,突然感到饥渴难耐,不得已又将太阳放下,饮尽了黄河、渭河之水,无奈仍无济于事,最终渴死道中。

在民众的讲述中,夸父逐日与部族迁徙有关,反映出上古时期部族征战的历史记忆:炎黄阪泉之战,炎帝部族战败后向西迁徙,退至豫、陕交界附近,夸父族作为炎帝族支系,随同炎帝迁徙至阌乡县(今灵宝市)一带。他死后化作大山,则是当地风物与神话人物相互粘着的附会之说,增加了夸父神话传说的“实指性”因素。从历史演进历程来讲,夸父作为炎帝后裔,其逐日行为,表面上是对太阳神的追随,究其深层含义,则隐喻着对炎帝部族的留恋,即对自己族源文化的认同。夸父“逐日”情节与部族征战联系在一起,“道渴而死”的结局也成为战败遇大旱的历史写照。这样,夸父逐日神话就由“单一型”神话发展成为“复合型”神话,即由单纯地表现夸父族追日的自然神话,演变成为夸父神话与黄帝、炎帝神话相互杂糅、复杂宏阔的神话体系。

其二,“逐日”也体现出夸父对父系氏族社会的向往与追随。在上古时期,“原始人在物质世界里所知的最尊贵、最完善的力量与仁慈的象征,就是作为全能者的太阳”。太阳是一切生命的核心,世界各民族均流传着与太阳有关的神话。与人类从母系向父系氏族社会过渡的历史进程相一致,太阳神也经历了一个由女性向男性转变的过程。《山海经》载:“有女子名曰羲和,方日浴于甘渊,羲和者,帝俊之妻,生十日。”羲和以“日母”的形象出现在世人面前,被尊奉为太阳神,成为“古华夏民族所崇拜的宇宙神和始祖神”,日神崇拜由此萌芽、生发、盛行。随着母权制的衰落,父权制兴起,日神性别也逐步由女性转变为男性。“日神的男性化,也昭示着父权的确立与强化”。因此,夸父逐日行为可以看作是对父系氏族社会兴起的肯定与守护。

首先,从社会生产力的发展上看,夸父部族处于母系氏族社会向父系氏族社会过渡时期。据考古发现,炎帝生活于新石器晚期,与母系氏族社会向父系氏族社会转变时期的社会特征相吻合。这一时期,原始农业获得较大发展,是原始社会农耕文明兴盛期。作为炎帝的后裔,或者炎帝部族的一个支系,夸父(族)大抵正生活在该时期。农业文明的发展,使得初民逐渐意识到农作物生长与太阳之间的密切关系,太阳崇拜被赋予了更重要的生存意义。世界各地以农耕为主的民族大多都是日神崇拜信仰盛行的地区。所以炎帝的太阳神神格在某种程度上寄予了初民对原始农业发展、生产力提高的愿望。而夸父对“日神”和部族先祖炎帝的追随,实则是对新生父权的肯定,即对父系氏族社会更为先进生产力的认同与支持。

其次,夸父“佩蛇”形象的塑造隐含着对女性生殖力的模拟,是夸父拥护父系氏族社会的象征性表现。《山海经·大荒北经》云:“大荒之中,有山名曰成都载天。有人珥两黄蛇,把两黄蛇,名曰夸父。”在采集狩猎时期,蛇作为常见猎物,其周期性蜕皮现象被原始初民视为新生命的象征。代表着女性的生殖力和野性的生命张力,形成众多人首蛇尾的女神形象,如创世始祖女娲。因此,在母系氏族社会早期,拥有繁衍子嗣能力的女性社会地位极高,形成了典型的女性生殖崇拜。到了母系氏族社会晚期,生产力不断提高,社会财富不断增多,男性为了获取财产的继承权,试图改变当时所流行的氏族成员继承制,逐渐获得了氏族社会的主导权。在这场女权与男权的较量中,对生育权的争夺成为双方斗争的焦点,象征生殖能力的蛇意象逐渐与男性产生关联。作为上古神话中典型的男性神祇,夸父两耳各挂一条黄蛇,手中亦各握一条黄蛇,蛇形象在男性身体多处出现,其实是借意象模拟象征着生殖权力的移转,代表了男性对于生殖力的占有,并以此树立男性权威,巩固新生的父系氏族社会。据《南楚新闻》载:“南方有僚妇,生子便起。其夫卧床褥,饮食皆如乳妇,稍不卫护,生疾亦如孕妇。妻反无所苦,炊爨樵苏自若。”至今,傣族、仡佬族、高山族等少数民族仍有男性坐月子的现象。这种产翁制习俗的实质是男性对女性繁衍子嗣权的占有,是夸父“佩蛇”形象的进一步现实演化。

综上,《夸父逐日》神话蕴含着对炎帝部族的留恋,体现出对父系氏族社会的追随,是对特定历史进程的写照,也是根植于特定文化语境的表达,深藏着夸父对族源文化的强烈认同。因此,“夸父逐日”产生于氏族社会转型、部族之间征战的宏大时代背景下,逐日行为并非仅是一种个人行为,而是杂糅了时代、族群、文化等多种因素后产生的象征性行为。

三、断裂与错位:失落的《夸父逐日》神话

夸父作为上古时期的神话人物,不仅是某一人物的投影,更是部族历史变迁的象征。时至今日,夸父文化却因典籍文献的失载、民间口头叙事的断裂、传统习俗的缺位而日益衰微,造成了当地民众的集体文化失忆。

( 一) 典籍文献的失载

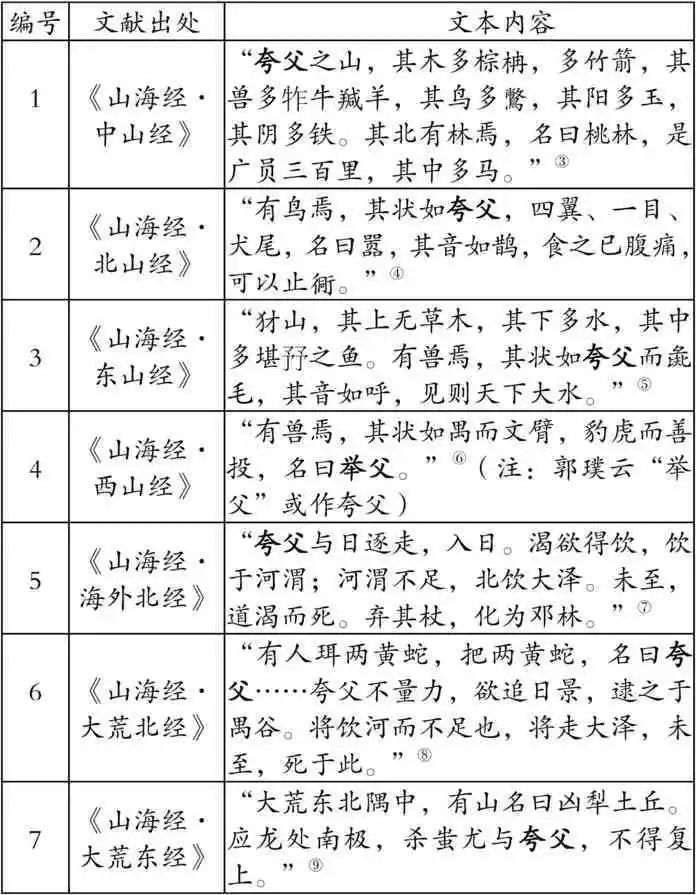

有关夸父的文本记载最早出现在《山海经》,据不完全统计,《山海经》中的夸父神话文本共有7处。

表 1 《山海经》所载 “夸父”文本

《山海经》中最早记载的夸父拥有多重身份。一为兽名,在《北山经》《东山经》与《西山经》中夸父为兽名,其形态怪异,“四翼、一目、犬尾”,且亦有其他兽类“状如夸父而彘毛”;二为山名,夸父山在桃林之南,桃林的形成可能与夸父死后弃杖有关;三为神话人物,夸父作为文化英雄,多出现在以“逐日”为主题的文本叙事中。可见最初的夸父神话叙述呈多元化特点。但从《列子》《淮南子》《吕氏春秋》等文献来看,夸父作为“兽名”和“山名”的意义被弱化,甚至失载,而“逐日”主题则被历代记录和保存。“历史上已发生的事的失载和记录者的缺席,以及因之造成历史的失忆,令后世的‘叙述者’较之‘描写者’多出一份无奈”。由于文献失载与记录断裂,导致夸父神话从多元叙述逐渐演变为以“逐日”为主题的单一叙事。除历史演进、人为选择等因素外,神话本身的叙述传统也是造成这一现象的重要原因。“人们注意并记录下来的‘人物’与‘事件’常蕴含某种叙事模式。它们或遵循叙事模式而被书写,或因其符合此叙事模式而被记录,或因需要而被人们遵循此模式建构”。夸父逐日神话之所以传承,很大程度上得益于它同“盘古开天辟地”“女娲补天”“后羿射日”等经典神话“共同建构了以人为主体、以自然为客体、表现人战胜自然的叙事模式”。因其追日壮举,后人将其视为文化英雄,与传统意义上“人物+事迹”的神话叙事模式相吻合,与民众的叙述习惯相一致。固有的神话叙事模式成为“‘夸父’由多重叙事走向‘夸父逐日’的单一叙事”的重要缘由。

(二) 口头叙事的断裂

近年来,灵宝一带的夸父神话引起学界关注。既有成果对灵宝“八大社”做了较为深入的探讨,认为八社山民为夸父后裔,因争讼而结社。但笔者发现,八大社虽有其名,然随着时间的推移,灵宝地区夸父神话的传承者集中为地方文化精英与个别的故事讲述能手,普通民众对夸父的记忆逐渐模糊,对夸父神话的口头文本并不了解。以往学者多从碑刻记载、组织名称出发对八大社加以推断,却忽视了八大社传承的真实状况。夸父与八大社的联系,见于清道光十七年《灵宝夸父峪碑记》。

县治东南三十里有山曰夸父。余弟注东曾为赋陈其盛,今余又作记何也。癸亥冬,乡人谋欲峪内竖碑,嘱余作文以记之。余谓环閿皆山也,何独夸父是记。众曰夸父虽□山而大端当志此财。在崇祀典、考实录、息争讼,其崇祀典,奈何曰神道之设,为庇民也。凡能出云降雨,有庇民生者皆祀之。此山之神镇佑一方,民咸受其福,理合血食,兹故土入社士庶人等,每岁享祀,周而复始,昭其崇也。其考实录,奈何曰东海之滨,有夸父其人者,疾行善走,知太阳之出,不知其入,爰策杖追日至此山下,渴而死。山因以名焉,然非余之臆说也。尝考山海、广舆诸书记载甚详,其轶亦时时见于它说。今欲勒石以记,不得不循名核实也。至所谓息争讼,皆有说乎,曰有盖夸父与荆山并□□□,则山为民山审矣。奈狼寨屯、夸父营,有强梁之徒刘姓者,并不谋及里社人等,盗开山地,视为□□可居假捏文券,私相买卖霸占不舍,与八社人等争讼。乾隆五十九年,邑令□李公断定山系人民采樵之薮。夸父营不得擅入樵牧开垦,饬令存案永杜争端。此□碑记之所愈,不容泯没者也。由是观之,凡此数事所关,匪细详悉以记之。若夫云岩崒嵂石室含岈□□□□□俟后之,骚人逸士乘典往来,随笔笔所志。余年八旬强屳(《集韵》:屳,山居长往也。《字彙·山部》:屳,即仙字。笔者注。),![]() (《说文·部入》:

(《说文·部入》:![]() ,入山之深也。从山,从入。笔者注。)有洞天矣,昏髦不克及记。

,入山之深也。从山,从入。笔者注。)有洞天矣,昏髦不克及记。

岁进士候选儒学训道杨向荣薰沐撰

薛家寨、涧里村、贺家岭、寺上村、伍留村、麦王村、西坡村、庙底村

合村公议峪内临高寺各有碑记,恐有损伤,今立一座以志不朽云

邑儒学生员赵彦邦续书

道光七十年葭月乡侯张文秀、赵元昌仝建

碑文除记述夸父逐日的神话传说外,同时记录了“崇祀典、考实录、息争讼”之事。八个村子为了对抗夸父营、狼寨屯的财主,联合起来组成八大社,并赢得了争讼的胜利。据调查,清代至民国早年,八大社中村民自称是夸父族后裔,每年二月至十月期间都会举行祭祀活动。八大社祭祀“有神无庙”,八个村子轮流坐庄,按娄底、庙底、薛家寨、贺家岭、伍留、西坡、涧里、寺上的顺序进行。祭祀当天,神头带领本村村民到上村迎神,下村及剩余五村在村口接神,请神后数人抬着神灵巡游,沿途经过其他六个村落,待举行完落神仪式后,开始社火、赛戏等娱乐活动。整个祭祀活动庄严肃穆,有诸多礼仪规范,神头、社员在祭祀期间要斋戒沐浴,更有献牲、交牌、酬神等具体仪式。在碑记中,夸父被尊为山神,百姓“咸受其福,理合血食,兹故土入社士庶人等,每岁享祀,周而复始,昭其崇也”。可见夸父曾经在当地享有较高地位,受到民间祭祀。然而,随着历史变迁,语境改移,现今八大社的祭祀活动虽仍在继续,但仪式规模缩小、流程简化,最重要的是庙会的精神核心——夸父信仰已被遗忘。昔日神圣的庙会空间成为了民众单纯进行情感联系与物资交流的社交空间。当地民众对夸父的历史记忆逐渐淡薄,当问及八大社的起源与夸父有何关联、祭祀神灵为何人时,村民们莫衷一是,各执一词。

问:您说这儿的八大社和夸父有关系吗?

答1:好像有点,听说是夸父后代,但也闹不清楚具体怎么个事情。

答2:不,不,不,和夸父没关系。

答3:我们八大社祭的是山神介子推,不是夸父。

答4:山神是介子推,他死后登基封了巡山大王。

答5:听老人们说过,但实际上没有。

答6:有北京来的人说是八大社是夸父的后代,但咱这山神庙供的是介子推。

……

与夸父有关的神话传说,也仅有几个村民能断断续续讲出一些碎片,不能完整叙述,甚至有村民将夸父事迹嫁接到介子推身上。为何传承现状与碑刻记载反差如此之大?这种反差概源于灵宝夸父神话传承主体的断层与土著历史的失忆。究其原因,灵宝位于山陕豫黄河交汇处三角地带,自古以来既是中华民族繁衍生息之地,也是战争、灾害频发之地,经历了无数次改朝换代、人口迁徙之后,这里的土著居民早已发生了更易。尤其是20世纪上半叶受天灾人祸的影响,灵宝一带民众为了生存,被迫逃离故乡到外地谋生,一旦社会稳定之后,又有他籍乡民迁入此地。在夸父营村入户访谈时了解到,该村是仅有310口人的自然村,主要有王、张、赵、黄等姓氏构成,问到其祖先来自哪里?几乎众口一词:“是从山西洪洞大槐树下迁来的。”进一步追问方知大多为20世纪30、40年代分别从安徽或邻近的卢氏县迁来。夸父营村土著居民的移出,外地难民的移入,带来的不仅仅是姓氏、人口的变动,更造成了本土民间文化记忆的断裂。后来移入本地的居民对原有文化认同感不强,甚至把夸父置换为三晋历史人物介子推。为何会出现这种现象?从地域分布范围来看,介子推传说扩布广泛,以山西介休为传说中心,向四周辐射,波及原平、昔阳、翼城、万荣、夏县,甚至河南新密等地。灵宝与晋南隔河相望,人口流动频繁,不同的文化群体在某一特定空间下,发生持续的文化接触,双方或多方文化相互融合,致使原有文化模式发生改易。介子推与夸父的黏合便是两地文化交流的结果。夸父神话的口头传承群体发生了变化,加之上古神话讲述场合的缺失,直接导致了想象世界与现实生活之间契合点的模糊化。正因主体记忆的断层,在调查中才会出现“民众不知夸父为何人”的现象。

(三)传统习俗的缺位

“‘习俗’是融合了传统的人心机制、社群关系、道德规范以及法权状态的整体文化结构”。习俗既是对历史事象的传承,亦是对现实情境的记录,承载着特定区域的历史记忆、精神气质和文化品格。然而通过对三神庙、夸父碑、夸父茔、夸父山等遗迹的实地考察,对骂社火、吃桃馍、八大社庙会等风俗信仰的古今对比,以及与传承人、普通民众的交流访谈,发现灵宝地区夸父文化处于一种“失忆”的状态,失忆背后所隐藏的是深刻的“文化焦虑”,具体表现为传统习俗尚存,但民众对其背后所隐藏的文化意蕴缺乏应有的认知。灵宝当地传统习俗的缺位,主要表现在两个方面。

1.形实渐亡

灵宝市阳平镇东常村与西常村的“骂社火”又称“标驮子”,“是民间一种综合性群众艺术表演形式,包括:高跷、芯子、骑驴、旱船、海螺、狮子、锣鼓、山砲等”。每年正月初二至十六村民约好地点,按照“挑社火”“骂社火”“出牌子”“拜请”“制捏杆”流程,进行对骂表演,整个表演以“轻薄行歌过,颠狂社舞呈”为表现形式,以“骂”为核心要素,骂者极尽讽刺夸张,受骂者以“被骂”为荣,在被骂者看来,辱之愈甚,敬之愈重。事实上,看似无厘头的“骂社火”具有悠久的历史传承,起源于黄帝在灵宝征服万邦、采铜铸鼎庆贺功成,利用对骂的形式压倒敌方,是远古部族文化遗风。清代至民国早年,由于八大社庙会春祭常常与“骂社火”的活动时间重叠,两者的社会文化功能相通,民众通过“骂社火”这种戏谑形式,互相监督、警示,发挥着约束村民行为的作用。加之八大社本身也具有息争讼的规约功能,因而民众逐渐将黄帝信仰与夸父信仰融为一体。但在如今的实地调研中发现,“骂社火”原有的文化内涵早已发生位移,呈现出仪式过程简化、群众参与积极性不高、认同度减弱等倾向,民众对仪式的关注只是出于一种看热闹的心理,对其背后蕴含的历史文化毫无了解。“骂社火”这一传统习俗逐渐缺位的现象,实质反映出民众对夸父文化的失忆。

2.形存实亡

夸父死后“弃其杖,尸膏肉所浸,生邓林”,在灵宝当地形成“邓林弥广数千里焉”的盛景。“邓林”即桃林。作为一种易于栽种且果实繁多的植物,古时桃树被视为旺盛生命力与繁殖力的象征。夸父死后肉身化为桃林,同样蕴含父系氏族取代母系氏族社会后男性逐渐占有生殖权力的深意。因桃的特殊寓意,古代灵宝地区形成了“吃桃馍”的习俗。一是由于桃馍有“早生贵子”“长命富贵”之意,所以每逢结婚、生子等时节,每家每户必蒸桃馍。二是因夸父舍弃自己生命,化身桃林,“吃桃馍”是对夸父化育之功的纪念。传承至今,灵宝地区制作桃馍的技艺尚存,但民众对于为何要在特殊的人生仪礼时食用桃馍的缘由却茫然“失忆”,多数人认为仅仅是因桃馍的形状、颜色较为喜庆,更有甚者认为吃桃馍是为了走桃花运。作为实物存在的桃馍,在现代已失去了原有的厚重文化底蕴,逐渐沦为市场经济的附庸品。尽管桃林塞、桃林市场、桃林街等遗迹至今犹在,但其背后隐含的夸父文化已荡然无存。民众只知道这些地方曾经盛产桃树,却不会讲夸父昔日献身化桃林的文化史诗。民众的集体“失忆”使得文化遗产的发展形存实亡,剥离了实质而仅存空壳。

八大社庙会也难免同样的遭遇,作为灵宝地区重要的民俗活动之一,虽然庙会形式至今犹存,然而其文化内涵却发生了改变。八大社庙会原本兴起于对夸父的祭祀,但在实地调查中发现,祭祀的主体对象已然成为“外来的”山神介子推。神话、习俗、信仰之间相互联系,神话是信仰和习俗的文化肌理,习俗是神话与信仰的物化体现,信仰又是神话与习俗的精神支撑。夸父神话作为八大社庙会的文化实质内涵,早被民众淡忘,夸父信仰也消失已久,仅剩下庙会活动这一外在形式。形实不能兼具,终会导致失去地域文化发展的灵魂。

典籍文献失载、口头叙事断裂、传统习俗缺位表面上看是民众的集体失忆,但实质上恰恰是当地民众文化认同感不强的体现。由于人口迁徙、经济交往、政治推动等因素,外来者携带着“他”的文化基因扎根于此地,无形中就会对当地文化产生或大或小的影响。尤其是改革开放以来,各地交流愈加频繁,影视、传媒等现代技术给人们带来便利的同时,也带来了多种文化形态,对当地民间文化更是形成了一定冲击。而文化作为一个国家、一个民族的精神支柱,沉淀着民众的集体记忆与智慧。民族的文化记忆是超个人的,它不应只停留于典籍文献中,还应通过口头叙事、景观、遗迹等多种载体记录和保存。这些能够传承文化的载体,可以称之为“记忆的场”。但因文化的失忆,当地民众显然无法依托现有的文化认知来建构、维系这一场域,亦无法从传统的心理模式中汲取精神力量。在高扬民族精神、坚持文化自信的今天,如何实现夸父文化的再记忆、再建构,成为灵宝地区提升民族文化软实力,促进区域文化建设的重中之重。

四、重构与利用: 文化的整体保护

文化记忆依托神话传说、地方遗迹、风俗习尚等载体得以存续,对生活在其中的民众产生潜移默化的作用,从而形成人的内隐的心理情感。它存在于人的潜意识中,“会在当前的思想和行为上有所反映,但此过程无意识参与的痕迹”,因而难以察觉。“我们的过去中没有哪块区域会完全从我们的记忆中消失,人们投射进去的每一副景象都能在回忆的某处落脚,而不会纯粹基于想象——或者基于我们所陌生的历史想象”。河南灵宝作为夸父文化的发生地,遗留下来大量的夸父文化景观。特别是夸父营村(当地又叫夫夫峪、覆釜峪)背靠黄帝山、夸父山、蚩尤山,蕴含的文化资源异常丰富。但现今该地民众对夸父文化的认知模糊,政府对打造夸父文化的重视程度也非常不够。相比较而言,因当地还保留有黄帝铸鼎原历史文化遗迹、函谷关老子遗址,灵宝市大力加强黄帝文化与老子文化的宣传,却忽略了对夸父文化和蚩尤文化的发掘。由此导致当地文化风格不明晰,城市整体形象平庸化,未能形成文化遗产资源整体保护利用之格局。而整合文化资源,通过文化重构实现夸父文化的修复重建,是推动文化与经济联姻的重要举措。

要修复夸父文化的族源记忆,实现夸父文化重建,必须坚持黄帝文化、夸父文化、蚩尤文化“三位一体”的保护原则,走出一条区域民间文化资源整体性创新发展的路子。以往,灵宝市政府依托地域文化资源,倾力打造黄帝文化,建立了以铸鼎原为核心的旅游景区,却将相隔不过十几里的夸父山、蚩尤山及其传说遗迹、风俗活动等忽略疏离,这是有失偏颇的。实质上,黄帝文化、夸父文化与蚩尤文化是一个紧密相连的整体。据文献记载,夸父、蚩尤属炎帝部族,二人随炎帝与黄帝征战,阪泉之战中黄帝“三战然后得其志……诸侯咸归轩辕。”夸父、蚩尤二人不服,继续与黄帝相抗,涿鹿之战中均被黄帝部下应龙所杀。黄帝、蚩尤、夸父都是部族战争中的英雄,他们均为中华民族的形成做出了贡献,同样都应被视为民族的先祖。灵宝当地有民众所建三神庙,将三人供奉于一个庙中,究其缘由,大抵是民间信仰的“合力”所致。民间信仰是一种以本民族的传统历史文化为深刻社会背景,并深深植根于广大民众内心深处的特殊文化现象。其“合力”源自于民众的共同文化心理,是约束力、消融力、协调力、凝聚力的集合体。在民众看来,神灵能否庇佑百姓、解决矛盾冲突是最重要的职能,其真实身份并不重要。黄帝作为中华民族的人文始祖,其意义和价值是不言而喻的,民众对黄帝的供奉是先祖崇拜心理的外化表现;夸父与灵宝历史渊源深厚,八大社庙会“通过文化叙事形成一种特殊的‘合力’,消解生活中的矛盾和纠纷”,夸父也成为三者中最具生活化特征的神灵;蚩尤享供奉崇祀则主要源于对其誓死抗争、血性胆气的推崇,蚩尤英雄崇拜实质上是民众自我人生理想的寄托,是敬贤向上民族精神的延续。黄帝、夸父、蚩尤作为灵宝文化群的主体,共同构成了地方的保护神,成为维护乡村秩序、消解社会矛盾的重要力量。黄帝文化、夸父文化与蚩尤文化是一个完整的共同体,灵宝地区如果只着力打造某一种文化而忽视其他文化,势必会割裂这种完整性,削弱地域文化的影响力。因此,对灵宝区域文化的打造,必需建立在整体性保护、利用的基础上。

实现对黄帝文化、夸父文化和蚩尤文化“三位一体”的整体保护,可资借鉴的是中国非物质文化遗产生态区保护的成功经验,即将自然地理环境、人文社会景观、神话传说文本、文化传承主体视为一个相互依存、彼此关切、良性互动的文化生态系统,促进它们和谐共生、协调发展。灵宝地区的自然地理环境主要指铸鼎原、夸父山、蚩尤山、轩辕台以及桃林塞等自然景观。灵宝西部阳平镇境内的铸鼎原,又称荆山黄帝岭,是黄帝统一各部族之后铸鼎成功,由黄龙相迎升天,得神帝之道的地方。黄帝岭西南的龙须沟,相传是黄帝升天时,民众拽着他的衣物和胡须不忍让其离开,龙须坠落在地,生长出一种龙须草,此草周围皆无。民间传说还言黄帝战胜蚩尤之后,铭功铸鼎,并将小秦岭脚下的三座山分别命名为蚩尤山、轩辕台、夸父山。三座山远远望去,恰似三位神人躺卧在那里,青山巍峨,雄奇壮观。灵宝地区的社会人文资源包括三神庙、夸父茔等神话传说遗迹,八大社、“骂社火”、宗族村落等民间组织与社会风俗。神话传说文本是指围绕夸父、蚩尤、黄帝三位神话人物形成的书面的、口头的、行为的乃至空间的叙事形态,通过深入挖掘这些神话传说文本,辅之以可信的地方风物、社会习尚,就可以唤醒民众深藏内心的历史记忆,实现民间文化资源的永久延续。文化传承的主体是地方民众,他们既是神话传说记忆的主体,也是民间文化的拥有者和实践者,还是民间文化资源创新发展的受益者。作为保护主体的政府官员、地方精英、文化学者,要激发民众的文化自觉,调动民众积极参与以夸父神话为核心的民间文化资源的恢复与重建,让民间文化成为地域社会的标识。

总之,实现黄帝文化、夸父文化和蚩尤文化的整体性保护,要将灵宝视为三种文化共同发展的生态场,明确其所涵盖的时空范围和赖以存续的文化品类,同时注重文化、生态与人的三维互动。具体而言,就是要优化传承场域,对黄帝、夸父、蚩尤文化传承的自然与社会空间进行生态式的修复与重建;激活传承意识,唤醒当地民众的文化记忆并明确其传承使命;深化传承理念,制定完善的传承机制与文化保护策略;活化传承形态,实现口头文本、行为仪式与景观物象的互动展演。只有多管齐下,才能形成文化遗产的规模效应,实现“三位一体”整体保护的总体目标。

结语

“有夸父其人者,疾行善走,知太阳之出,不知其入,爰策杖追日至此山下,渴而死。”英雄的失败让人唏嘘,也恰是美的毁灭才会显得愈加悲壮、凄烈。《夸父逐日》神话如同震撼心灵的古旋律,带领我们回溯历史,探寻尘封已久的奥秘。“神话的价值在于,它诉诸想象,以一种具体形象的方式叙说……神话的意义在于它们的表意能力”。夸父神话体现着坚定不移的追求精神,百折不挠的进取精神,知其不可为而为之的执着精神,甘于牺牲的奉献精神。夸父精神是华夏民族的集体记忆,是民族精神的核心来源。虽然在后世的流传演绎中,夸父神话变得模糊难辨,但巍巍夸父山掩映着英雄的容貌,肃穆的夸父莹诉说着英雄的神异,夸父八大社回响着民族文化前行的足音。灵宝的一景一物,无一不是夸父神话的实物见证。“一个民族在长久的生命中要经过几回更新。但他的本来面目依旧存在,不仅因为世代连绵不断,并且构成民族的特性也始终存在”。夸父逐日蕴藏着上古时期的族源记忆,是对氏族社会转型时期先民生活的折射与写照,它也必将会在新时代通过创新性发展成为地方文化建设永不枯竭的精神源泉。

文章来源:《文化遗产》2020年第2期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛