摘要

随着“南方的发现”,盘瓠神话进入中国神话研究者视野。从20世纪30年代开始,盘瓠神话作为文本个案,被纳入西方近代以来所建构的全球文明秩序与文明等级,它更多意义上被作为图腾神话与族源神话予以阐释。文章通过对从汉代至民国“他者”视野所表述的盘瓠神话叙事文本与“自我”表述的书写型神话文书——“过山榜”文的分析,阐释了盘瓠型神话叙事的深层结构是其承载者自身地位与特权以及与汉族关系的表述,而不是族群内部文化事象、习俗由来的阐释。在此意义而言,盘瓠神话并不是族源神话,而是在神话基础上对社会秩序与政治关系的规范与维持。

关键词

过山瑶;盘瓠神话;“过山榜”;社会秩序

20世纪初,中国知识界从日本转译或从欧美直接翻译引入“神话学”,神话学从诞生之初就肩负着“启迪民智”的民族使命。首先进入学者视野的就是中国古代的神话传说研究,对此形成之因,王孝廉已经进行了精辟论述,即战争与清朝晚期的社会动荡引起了学者对古史观的思考与批判、疑古之风的影响、西方新史观的引入、考古学及古史辨的影响等。但是从20世纪30年代开始,除了中国古代的神话之外,南方少数民族的神话进入研究者视野,即所谓“南方的发现”。王国维在《屈子文学之精神》中提到:“南人想象力之伟大丰富,胜于北人远甚。彼等巧于比类,而善于滑稽。……夫儿童想象力之活泼,此人人公认之事实也。国民文化发达之初期亦然,古代印度及希腊之壮丽之神话,皆此等想象之产物。……南人之富于想象,亦自然之势也。”

王国维表述之逻辑与西方“二元论”较为近似,他将南方文学视为“儿童、活泼、想象”的文学,其特性为“神话”“巫咸之占”等。从20世纪初开始,随着歌谣运动的兴起,南方的神话、传说等民间叙事就进入中国新文学视野。尤其从20世纪30年代开始,因为战争影响,北方知识人大批南下,知识人对于西南、岭南一带的少数民族有了直接的认知。其中在苗、瑶、畲等民族中流传的盘瓠神话引起学者的关注。

一

20世纪初至40年代,盘瓠神话作为文化个案引起中国本土以及西方、日本学者的关注,在他们的研究中,更多将其视为图腾信仰理论之中国个案并纳入全球犬图腾信仰地图中,这也就将盘瓠神话之群体纳入了西方从16世纪开始建构的全球文明秩序与文明等级中。盘瓠作为瑶族、畲族的图腾信仰这一文化理念从20世纪上半叶开始成为此类学术论题的主流思想,学者长期以来基本延续了“神话复原”的研究传统。

从20世纪三四十年代,学者就开始考察瑶、畲、苗等民族中存在的盘瓠神话,并将之与《风俗通义》《搜神记》《后汉书·南蛮西南夷传》等文献材料对照,并使用西方的图腾理论,阐释这一神话传说。其中凌纯声对于畲民盘瓠神话研究是这一时期论述周密、考察全面的文章之一,他通过对畲族盘瓠神话以及龙犬崇拜的文献、口传、图谱等资料的阐释,论述了“盘瓠图腾与世界各犬图腾之关系”,指出自己对于盘瓠图腾的研究,为“图腾的地理分布供给一点新的材料”,填补“弗来善氏论及图腾的地理分布”之空白。

这种研究方法从21世纪初开始受到学者的质疑,他们认为“由于时空、民族、文化等多方面的巨大差异,要达到令人满意的效果,实在并不是一件容易的事情。”人类学、考古学材料对于历史文献补充的意义以及这些材料对于“神话原生态”还原的“效度与信度”难以确定。本文不再追溯盘瓠神话的源起以及传播、发展等,而主要阐述盘瓠神话叙事文本所呈现的族群与族群之间、族群内部的社会秩序以及族群与中央王朝的政治关系。盘瓠神话涉及苗、瑶、畲等民族,在不同民族中的流传,由于历史、文化、地域等因素的影响,其文本内容与表述均有差异。笔者在此主要选取了过山瑶中流传的盘瓠神话,且取神话之广义范畴,凡是与盘瓠有关的民间叙事均纳入对象文本。

瑶族支系繁多,因信仰、服饰、生产方式等有不同分类,据统计有三十余种。史学界一般认为,瑶族的名称,最早见于唐人姚思廉撰《梁书》所载:“零陵、衡阳等郡有莫徭蛮者,依山险为居,历政不宾服。”此后在《隋书》《岭外代答》《桂海虞衡志》《宋史》等史籍及刘禹锡、杜甫诗文中都有提及“莫徭”“蛮徭”“徭人”等。从唐至民国,瑶族的自称与他称繁多,直至新中国成立后,才统一了民族称谓。瑶族居住分散,主要分布于广西、广东、湖南、云南、贵州、江西等省区。“人们习惯按照语言把瑶族各支系分成瑶语支(也称盘瑶支系)、苗语支、侗水语支和汉语方言四大支系。”盘瓠神话主要流传于瑶语支系持“勉语”方言的瑶族之中,这部分瑶族占瑶族总人口的70%以上。他们秉持着刀耕火种的生产方式,在历史上长期过着迁徙流离的游耕生活,故又被称为“过山瑶”。

“过山瑶”盘瓠神话相关文本,最早见于史籍文献中,由于进入书写系统,它的演述场域无法构拟,再加上历史文献记载都是“他者”视域的书写与转述,因此本文在文献梳理中,不再关注盘瓠神话源起及它与“‘盘古开天地型’神话”的源流关系,而是关注从原初文献记载的“他者”叙事到文本型“神话文书”中所延续与传承的神话深层结构,即盘瓠神话叙事文本中“秩序与关系”的言说。

二

瑶族初期的历史,由于缺乏详尽的记述,我们无法得知。但到了12—13世纪的宋朝,随着中央王朝政治、军事力量的南移,瑶族先民从“原来居住的长江和珠江流域之间的肥沃的湖南地方”被迫南迁。他们进入中国最南部的西江流域一带的山地。他们保持了原初的生产方式即稻作,在崇山峻岭间开辟耕地,“耕地使用1年或2年之后便被放弃,而重新开垦新地。”在游耕迁徙过程中,瑶族逐渐分裂为大量不同的集团,在高山之中,他们之间“几乎或者说完全没有交往”,因此对瑶族的研究,“必须从一个一个的部族研究开始”,而不能对其统而论之。他们在不断迁徙过程中,面临着处理与迁徙地群体(主要是汉族、壮族、苗族等)的关系以及与中央王朝的政治交往,此外就是迁徙的不同支系内部、不同支系之间关系的协调以及他们对迁入空间生活与生产的适应等,“秩序”在这一过程中极为重要。而这也是“回答瑶族的起源、瑶族和汉族的关系、瑶族和其他民族的关系”等重要问题的前提。而过山瑶中有关盘瓠崇信的神话叙事与仪式恰是这种“秩序”的言说,“起着维持社会秩序正常化的作用。”

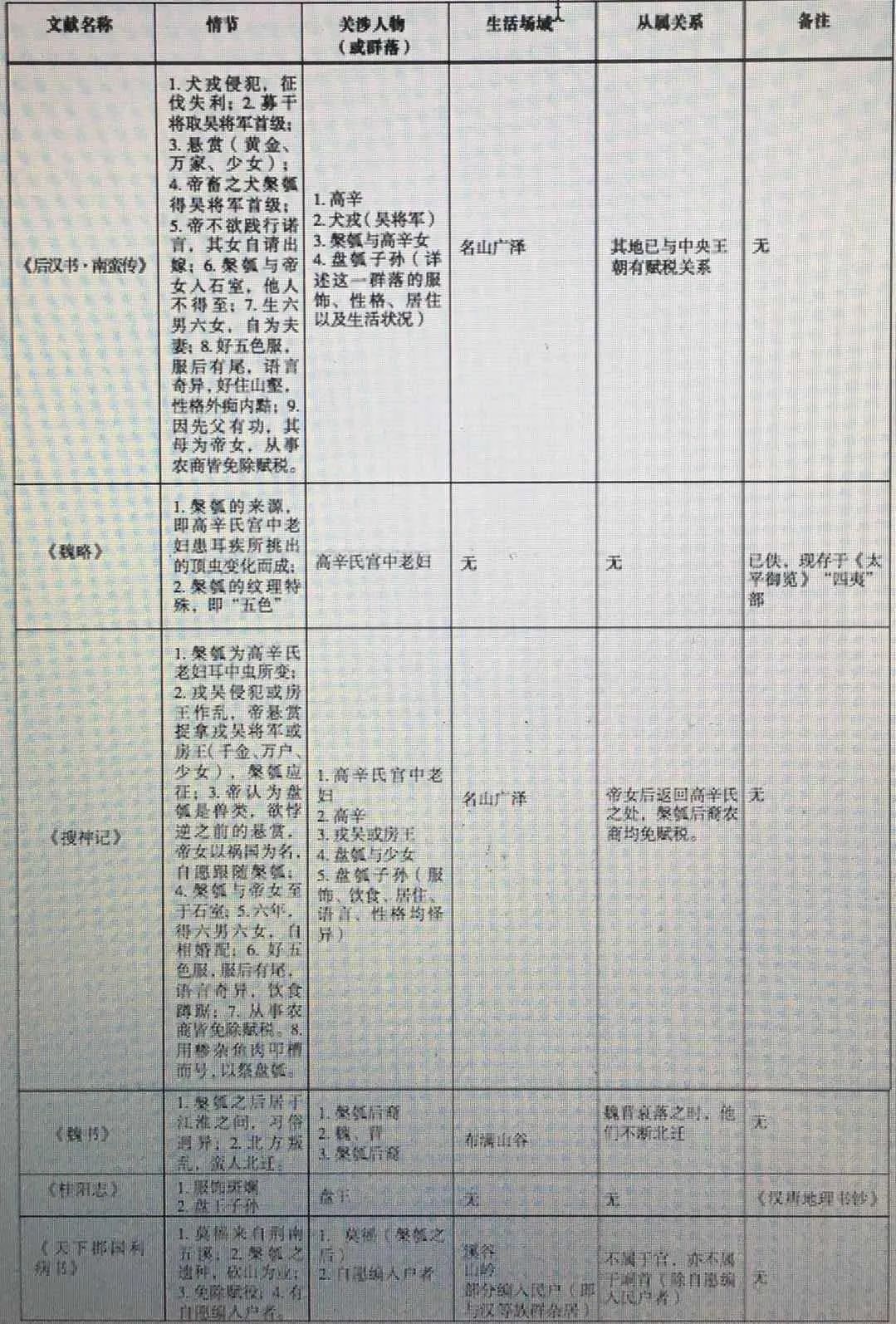

一般认为对盘瓠神话的记载最早出现于东汉应劭的《风俗通义》,但是目前流传的版本中并未得见。只是从罗泌《路史》的转述得知,之后其他文献亦有记载,这在相关研究中已论述得较为详尽。但是盘瓠神话从最初的记载就与其他“族源或起源型神话”不同,正如竹村卓二所说:槃瓠神话与同时期族源神话相比,具有特殊性质,“与其他民族起源故事有着根本不同之点”。为了清晰呈现盘瓠神话叙事的独特之处,笔者对从汉代到20世纪上半叶相关叙事文本进行了梳理,总结出叙事文本的情节(syuzhet)、关涉人物(或群落)、生活场域(主要指文本叙事中提及的生活范围等)、各群落之间的关系等(见下表)。

上表所罗列盘瓠神话文本,主要将盘瓠神话发展的不同节点予以呈现,在文本网络中,笔者没有剔除小说、笔记,将其与正史置于同等位置,因为在此叙事中,没有“正传”与“俗传”的区分,他们都是汉族知识人对“蛮夷”的记录或转述,而不是“族内人”视野。正如司马迁在《史记》中常常录入地方传说作为区域“史实”,即使录入正史的盘瓠叙事也是“俗传”的“历史化”。对盘瓠文本的分析,一来展示了盘瓠神话的叙事文本(narrativetext)中素材(fabula)的不断扩充;二来则呈现了文本承载群体强烈的秩序言说。前者与历史发展中,汉族对南方群落的知识有着直接关系,随着对“槃瓠之后”有了更多的了解,他们对盘瓠叙事就越发详尽,而且“素材”开始涉及除了特异先祖以外的居住、饮食、祭祀等多个层面,“盘瓠之后”的形象在史籍文献中越来越鲜活,而不仅仅是南方“异族”。后者,在文本解析中我们可以看到,盘瓠神话叙述之重点并不是“槃瓠之后”的源起及其民族习俗的由来,而旨在阐述“他者”世界的秩序,“盘瓠后人”的权利、特殊地位及其与“他者”族群的双边秩序。从上表所罗列的文本情节、故事角色、从属关系来看,上述内容一目了然。槃瓠、槃护、高辛帝、犬吴将军、高王、盘皇等,这些变化不影响神话叙事的本体。盘瓠神话叙事的深层结构要素就是:盘瓠与帝王的从属关系,盘瓠获得的特殊“封地”(崇山之间、东海之外),盘瓠禁地“石室”、生六男六女,“盘瓠之后”族内婚姻与生活习俗,盘瓠立功后人免除赋税、徭役,这些恰是“为保证蛮族的地位和特权所建立的原则。而这种地位和特权是建立在和主权者汉族不平等的交往关系以及地域协定的基础之上的。”由于文献记载的不完整,再加上从最初的记述者应劭而言,都是“他者”转述,在记述中,难免会依据“自我”的文化逻辑对叙事文本进行增删、修订,书写文本在传承中的演化不比口头传承会小。再加上古代少数民族与当下的民族名称很难一一对应,瑶族更是如此,由于其支系繁多、庞大,而从宋代开始,南方民族的称呼突然发生了改变,很难将盘瓠型神话叙事在历史脉络中全面、完整地梳理、排列,但是从当前已知文献的梳理中,可看到其叙事延续与传承的深层结构。通过梳理古代文献与检阅当下瑶学的研究成果,我们可以得知盘瓠神话与崇信活动主要流传于过山瑶中,并且这一支系形成了“自我”表述的“神话文书”——过山榜。

三

盘瓠神话不同于族源叙事,它的重点不是讲述某一文化事象在族群内部兴起之过程,也不是族群内部封闭性的叙事,即划定不同族群的标准;它只是“识别各支系范畴的标志”,因此它只在瑶族某一群体中流传就很正常,而且它的重点在于言说秩序与从属关系,而过山瑶恰是最需要这一叙事的群体。过山瑶出现于文献记载,较早的应是嘉庆版《广西通志》,即“义宁瑶有三:一曰盘古瑶,衣裈皆青布,系腰以花山,包头以花锦。能汉语。……伐木耕山,土薄则去,故又名过山瑶。”早在20世纪30年代,胡耐安的调查中就已经阐述过山瑶与八排瑶(深山瑶)之间的差异,他们不固守于土地,坚持盘瓠神话叙事中在“崇山峻岭”间自由游走,亦不接受中央政权的苛责,不承担赋役、不受基层乡村组织的规约。尽管他们分散四处,但群落标志鲜明。在特殊的社会体系与社会生产中,他们与周边汉族、壮族等交往甚多,语言能力极强。正像盘瓠叙事所述,他们需要处理各种族群之间的秩序、地域边界以及他们与中央王朝的从属关系等。神话不仅只是对过去的追溯,它还与现实关系紧密。正如杨·范西纳(JanVansina)所说:“大量的神话都完全是对现存的世界与社会做出解释,其功能就是为了证明现存的政治结构。”对于过山瑶而言,“过山榜”的出现恰是如此。因为随着时代发展,《搜神记》《后汉书》等所述盘瓠叙事的内容与社会结构开始格格不入,承载群体必然会进行文化调适(adaptation),以便适应自身的需求。“岭南板瑶有榜文一种,自谓先世所传,内列榜令律例条券牒文等项。上盖离奇怪诞文之篆文印信。……此文显然是由许多时期之多种传说和文件集合而成。但经历世传抄,遂致讹伪日甚,不能完全置信。但就大体而论,这确是岭南徭人之重要的历史文献。”在这过程中,过山瑶产生了诸多盘瓠型神话叙事,而且这一叙事从“他者”视野转换为“自我”族内叙述。当然在诸多的“过山榜”中无所谓谁为“标准”,正如利奇所说,神话不能分出“正确”和“不正确”的版本,“就克钦神话而言,其中的矛盾和不一致根本无法消除。它们是神话的根本。同一个故事如果有多个不同版本的话,没有哪个版本比别的‘更正确些’。”在“过山榜”中,异文众多,但基本上都包括了“盘瓠型神话叙事”“十二姓由来”“迁徙生活及其规约”,当然后两者都是基于“盘瓠型神话叙事”的拓展。盘瓠神话叙事中的秩序,规约了他们的迁徙生活以及群体意识,同时也标明了他们与中央王朝(主要指向汉族)的政治从属关系。限于篇幅,在此不再一一罗列“过山榜”各文,而就不同文本进行概述论析。在“过山榜”中,盘瓠的形象发生了变化,渲染其威猛、强大,强调其“王者身份”,如持有榜文者变为“盘皇子孙”,且“盘护王龙犬有猛虎之威”。这与笔者在湘桂一带调查时所见到的盘王像之形象吻合。在新的塑像中,盘王已经变成了君临天下的“王者”,特别是湖南江永“盘王像”。而在盘王庙中,雕塑也是盘王居中,十二姓氏的盘王子孙分列两边。“过山榜”中提及的盘瓠护国立功,国家之王有平王、盘王等不同名称,对手也是变换多样,有紫王、高王等,盘瓠的死亡方式也描述不同,但叙述的核心情节依然是“盘护(瓠)功劳,朕知非小,封世袭之臣,勃(敕)享国公之职。”盘瓠死后,“描成人貌之容,……应(广)受子女祭祀。”王瑶子孙,“出(给)管山照(营)神,蠲免身丁夫役。评王券牒发天下一十(三)省,万顷江山。”这在过山瑶的度戒(阶)仪式中亦有展示,度戒(阶)之后的“师男可以获得一张任免书,加冕仪式后即可封官任职,师男可以自己选择去目的地去做省长或其他职务。”这也是通过仪式对盘瓠型神话叙事深层结构“秩序”的隐喻。湖南江永民间收藏者田万载收藏了一份道光年间的“徭民”纠纷的审判文书,其中附有一张道光元年(1821年)瑶汉划分地界图。在此只是想作为过山瑶在迁徙过程中,彼此的分界秩序极为重要的例证,当然这也是他们社会体系与生产方式的重要根基。此外“过山榜”文中还强调“日后居住久远,人种山穷,开枝分派,圣旨敕下,许各出山另择山场”“王徭子孙之女,不许嫁与百姓为婚。……强夺王徭妻女,罪不轻恕。”甚至有更详细之规定,如“途中逢人不许作揖,过渡不用钱,见官不下跪,耕山不纳税。……”在“过山榜”文中,开始加入“七日”这一情节单元,“犬当七日之饿”,这与之后的“渡海叙事”在时间上有了一定关联。

连南瑶族过山榜

从上述详细的条文,可以看出在盘瓠型神话叙事基础上,“过山榜”这一“我者”神话文书或称为书写型神话文本,成为过山瑶社会秩序与行为规范之表述,同时也清晰呈现了过山瑶与中央王朝的政治隶属关系。至于它们在当下社会的功能,属于另外的问题,在此不予探讨。

总之,通过对从汉代至民国盘瓠神话叙事的文献记载及“过山榜”文中盘瓠型神话叙事的阐释,可以看出,过山瑶的盘瓠神话叙事并不是族源神话;这一神话叙事无论是“他者”演述,还是“自我”叙事,其深层都是一种“秩序与关系”的言说。

文章来源:《民间文化论坛》2017年第3期,注释详见原文。

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛