摘要

《荆楚岁时记》作为岁时民俗志的开创之作,它改变了中国古代以《月令》为代表的政令性时间表达方式,以地方民众的岁时节日作为时间生活的节点,开创了民俗记述的新体裁。本书贯彻了民俗记述的实录原则,对民俗进程作动态的描述。将“月令”与“岁时记”比较,我们不难发现上层社会的王官之时与一般民百姓的日用之时在文化性质上有着历时的差别与层位歧异。

关键词

《荆楚岁时记》;地域;民众;生活;时间

南朝时期,一统帝国已成为遥远的记忆,以北方物候为标志的统一的王官之时早已松懈,象征着帝王执掌时间威权的“四时读令”之制已基本停止。中央政权虽然依旧行使着政治职能,但其对地方的行政干预明显弱于前代,地方生活除了在一定程度上受世家大族的影响外,一般处于自为的状态,人们在开发利用地方经济、政治资源的同时,也注意开掘地方历史文化资源,注意地方文化传统与民众生活的联系。丰富多彩的区域时间民俗成为人们记录与欣赏的对象,因此,以记录地方民众时间生活为职志的“岁时记”应运而生,宗懔的《荆楚岁时记》就是这样一部在学术发展史上具有开宗立派意义的范本。

一、岁时民俗志记述体例的开创

《荆楚岁时记》是中国第一部地域时间民俗志,它在中国民俗学发展史上具有发凡起例的开创性意义。

古人很早就注意到地域民俗的差异特性,并且追寻了民俗差异的根源,《礼记·王制》说:“广谷大川异制,民生其间异俗。”认识到民俗与自然环境的协调关系。《诗经》十五“国风”记述了华夏不同地区的谣俗民风。但在汉魏以前基本上没有严格意义上的地域时间民俗记录,《豳风·七月》虽然逐月咏唱农夫生活,但它主要是一首农事歌谣。它与月令有近似的意义,是一种自然月度安排,当然也可以看成岁时民俗记述的萌芽。《四民月令》中确有部分时间民俗内容,但其主旨及时间表达的方式是自上而下的规范,因此它还不是地域时间民俗的记录。周处的《风土记》记述了吴地风物故事、时令节日,属地域民俗记述,虽然其中有较多的岁时民俗,但它的主旨不在于岁时记录,并且有蜀地、楚地的岁时,因此,它还不是专门的地方岁时记述。首次系统记述地方岁时民俗生活的是《荆楚岁时记》。

首先,《荆楚岁时记》改变了《月令》的时间叙述方式。这可从如下两方面看:

第一、改变时间表述角度。

由以王政活动为中心的、居高临下的政令叙述,转变为以民众生活为主体的富有情味的民俗论述。《月令》图式中的时间是严格的“天时”,天时代表着自然律令,人事活动需严密扣合自然时序。按一年四季的月度进程安排宗教祭祀、行政活动、农事生产等,由“审时”而“趣时”。《月令》的时间表述方式,在秦汉以前有着实在的指导意义。由于受知识结构与观测条件的限制,对自然节气点的预测只能是少数上层人士,他们掌握着时间,也垄断着时间。“时间就是权力,这对于一切文化形态的时间观而言都是正确的。谁控制了时间体系、时间象征和对时间的解释,谁就控制了社会生活。”

月令时代的民众生活由王官作统一的安排,所谓“观象授时”。《月令》以训诫的口吻发布着时间政令,显示了王官之时的专断与威权。《荆楚岁时记》记录平民百姓在年度周期中的岁时民俗表现。这种记述中心的转变,是一个根本立场的变化,虽然《荆楚岁时记》的记录者本人仍属于文人士大夫之列,但他却是从一般社会角度看待民众生活中的时间。

第二、改变了时间叙述方式。

《月令》依照四季自然节气的变化,叙述时令性活动;《荆楚岁时记》同样按时间流转叙述人事,并且也还带有月令的痕迹,但它主要依照人文节日这一民众生活的时间点来描述民众生活。虽然人文时间节点与自然时令有着密切关系,但它毕竟已自成系统,已成为服务民众生活的时间标示体系。这种以人文节日为标志点的时间体制的出现,即便利了一般民众对时间的掌握,也为民众从日常经验的角度解释时间生活提供了表达的机会。我们从《月令》与《荆楚岁时记》有关岁首的叙述比较中就能很方便地理解到时间叙述方式的前后变化;《月令》开篇讲“孟春之月”述月度天象、物候、五行、神灵、数字、音乐等,由宇宙节律说到人间祭祀、王政活动。《荆楚岁时记》首述历年之始“三元之日”(岁之元、时之元、月之元)的节日民俗活动,在新的年度周期的开端,人们以早起迎年,庭前爆竹,拜祭祖灵,饮桃汤、药酒,食五辛盘,佩却鬼丸,挂桃符、门神等种种民俗活动,表达人们在新年伊始对新生活的期盼。岁时记记载农事活动,但重点不在农事时令的指导安排,它主要记述农业岁时民俗事象。如三月清明节,在《四民月令》中是“命蚕妾治蚕室”等农事安排,而《荆楚岁时记》中只记寒食禁火之俗,不述清明农事,由此,我们可以看出岁时记与月令的具体区别。在后世岁时体系中仅保留了清明这一个节气日,而且,还只是沿用了清明之名,实际主要是寒食节俗形态的转移。岁时记从民间的角度记述了民众的岁时生活,从而为我们留下了一幅南朝荆楚岁时民俗的鲜活图景。

其次,开创了新的民俗记述体裁。在传统民俗著述中,专门记述岁时的著作,以《荆楚岁时记》为“始祖”。在《荆楚岁时记》之前,民俗事象大多散见于一般著述之中,它们或作为礼制的补充,以礼俗的面目出现,或是猎奇采异的片段记录。《荆楚岁时记》在民众岁时生活发展的情况下,在传统的著述体例中,别开生面,开创了岁时民俗志的著述体例。《荆楚岁时记》以岁时民俗为记述对象,依照时间的顺序,从元日到除日,一节一俗,对荆楚地区的岁时民俗作了系统的描述。通过节日民俗活动与神话传说凸现荆楚民众的信仰、情感、社会生活与物质生活。《荆楚岁时记》作为中国第一部岁时民俗志,具有垂范后世的典型意义。自《荆楚岁时记》之后,描述时间民俗的“岁时记”成为民俗著述的重要体裁,在中国形成了撰写岁时记即时间民俗志的文化传统。如《秦中岁时记》(唐)《乾淳岁时记》(宋)《岁时广记》(宋)《岁华纪丽谱》(元)《北京岁华记》(明)《燕京岁时记》(清)等构成了古代岁时记的著述系列。虽然后代的有关岁时著述与《荆楚岁时记》的著述动机、著述方式不尽一致,但他们大体上遵循着以时序为纵线,以节俗为中心的时间民俗叙述方式。岁时记著述传统的历代传袭,不仅使丰富多采的岁时民俗得到及时的记录,同时它自身也往往成为民众生活的精神文本,人们不断地从中寻找现实生活的历史依据。《荆楚岁时记》在时间民俗志上具有发凡起例的开创之功。

二、岁时民俗记述的实录原则

《荆楚岁时记》虽然成书于北国,是作者忆旧性的叙述,但它既不是道听途说式的猎奇录异,也不是传世文献的古俗集释,《荆楚岁时记》这部著作,是宗懔依据他在荆楚故地数十年的生活经历与民俗体验在异国他乡的特殊环境下追记成文的。这种回忆式的民俗记录,是中国古代民俗志的特点之一,如,后来宋代孟元老的《东京梦华录》、吴自牧的《梦粱录》与清代范祖述的《杭俗遗风》等。从目前所见到的古代民俗记录看,《荆楚岁时记》也是开创这类古代回忆式民俗描述的首部著作。

《荆楚岁时记》在中国民俗学史上的特殊贡献,是它在民俗记述上的实录原则。《荆楚岁时记》在记录民俗事象时以记录者的亲身体验作为民俗记述的重要基础,以岁时节俗为中心,依照岁时节日的民俗活动进程,作了力所能及的时空结合的动态描述。中国自古重视年节,自从有了确定的历法计年后,人们以年度周期的新旧界点作为庆祝日,对新年首日予以特别的关注。在元日,这一新的时间点上,中国人倾注了浓郁的情感,寄予着深切的期望。其中,对生命健康延续的祈求是年俗的核心内容。秦汉以前的年节情形,或因年俗的俭朴,或因记述的疏略,给人们留下的是概略的印象,但在新岁之际都特别突出对生命的祝福。《诗经》有“朋酒斯饗,曰杀羔羊,跻彼公堂,称彼兕觥,‘万寿无疆’!”这是周代的年节祝贺。《四民月令》记东汉正日节俗,先期斋戒,进酒降神,全家列坐先祖牌位前,“各上椒酒于其家长,称觞举寿,欣欣如也。”从《四民月令》叙述的年节习俗看,它主要强调的是家族伦理的意义,其中自然免不了有从礼教角度加以规范倡导的意味。魏晋南北朝时期,民众生活愈亦世俗化、地方化,作为时间节点的岁时节日就集中体现了这一民俗特色。《荆楚岁时记》以实录的记述方式,对荆楚地方的年节民俗作了较为清晰的记述。在新岁的第一朝,人们鸡鸣而起,首先在门庭前爆竹,说是“辟山臊恶鬼”;然后长幼都穿戴整齐,依次向尊长叩拜贺岁;接着行特别的年节饮食礼仪,进椒柏酒,饮桃汤,进屠苏酒,胶牙餳,下五辛盘,进敷于散,服却鬼丸,按传统习惯还各食一鸡蛋。饮酒的次第,从年龄小的开始。民间的说法是“小者得岁,先酒贺之。”事实上,这些具巫术意义的饮食是为了求取佑护生命的神力,南朝诗人庾信“正旦辟恶酒,新年长命杯”的诗句,咏叹的正是这一年节饮食民俗。宗懔在叙述了这些特定的年节食俗后,又特别补记了一句,“梁有天下不食荤,荆自此不复食鸡子,以从常则。”宗懔及时记录了民俗形态的局部变化,体现了宗懔在民俗记述上的实录原则。门户既是进出的孔道,也是防守的关口,《荆楚岁时记》记述了荆楚人在年节装饰门户的民俗,除户上布置有称为“仙木”的桃板外,帖画鸡户上,悬苇索于其上,旁插桃符,以使“百鬼畏之”。荆楚人还有主动求福的习俗,“又,以钱贯系杖脚,迴以投粪扫上,云令如愿。”宗懔将岁首民俗在时空中的特定表现逐次叙述,以“鸡鸣”为新年的起点,以家庭聚饮为岁首节俗高潮,由诸多具巫术意义的人生保障习俗,可见在动荡环境下荆楚民众面对新的时间阶段时的忐忑心理,人们利用岁首这一特殊的时间点,一方面服食各种“练形”食品,以强身健体,使用多种巫术手段以驱邪求吉;另一方面以聚饮、拜贺的礼仪凝聚家族力量,共同面对未来的时间生活。

图为桃符,刻神荼、郁垒

从《荆楚岁时记》对元日习俗进程的描述中,(其他节俗的描述大都如此)我们会自然得出这样的结论,这是古代前所未有的具动态意义的记录。《荆楚岁时记》所记述的民俗,既不是文献的辑录(虽然在理解流传的民俗事象时,博引诸书,追寻民俗源流),也不是旅行式的观风问俗,它是作者以亲身经历的民俗生活进程本身作为记述对象,是在变异了的环境下以怀旧情感对自己所熟悉的民俗事实的追记,可以说他具有主位与客位结合的双重视角。说它具有主位的视角,是因为记述者曾是所叙述的民俗社会中的一员;说它具有客位视角,理由是记述者已生活在另一习俗环境之中。正是这种主客互补的视角,树立了古代民俗记录的优势,人们在急剧变化了的民俗环境中,易于回想过去习惯了的生活,还特别容易发现其中的民俗特点。《荆楚岁时记》的特殊视角及对民俗的动态描述方式,在中国民俗学史上具有重要的意义。

三、岁时民俗记述范围的有效把握

岁时节日作为民众生活的时间节点,时间是其基本属性,它以年度为周期,以四季时序为基础。在自然农业的时代,人文时序必须适应自然时序,当然这种适应可以是被动的适应,也可以是主动的适应,汉魏以后形成的岁时体系,就是民众在适应自然时序过程中主动创制的人文时间系统。因此,在岁时节俗中包含着大量的文化信息,其中最主要的是民众对时间的态度与理解。

民众的时间态度具体体现在岁时信仰、岁时禁忌、岁时礼仪诸岁时民俗事象之中,《荆楚岁时记》在记述岁时民俗时基本上依照这一范围,对岁时节日中的信仰、禁忌、礼仪、饮食、娱乐与神话传说等民俗事象作了较全面地描述。如寒食是古代的禁火日,时间在冬至后的一百零五日,《荆楚岁时记》说“据历合在清明前两日”,节俗为禁火三日,作餳大麦粥食用。《荆楚岁时记》引录了文献中有关寒食与介子推的传说,认为是“流俗所传”,但亦予存录,宗懔显然已认识到这并非寒食起源的真相,但其反映了民众对寒食节俗的解释。寒食还是春嬉的娱乐节日,《荆楚岁时记》对斗蛋游戏与打毬、鞦韆等竞技娱乐的古近形态作了细致的描述。从宗懔对岁时民俗事象的叙述看,他注意突出心意民俗、行为民俗与口承民俗在岁时节俗中的地位。

由此可见《荆楚岁时记》作者有着较清晰的民俗观念,对民俗事象有较准确的把握,对民俗范围有确定理解,这种理解已接近当代人对民俗范围的界定。

四、月令与岁时记——两种不同时间观的比较

《荆楚岁时记》沿袭了《月令》依自然时序叙事的传统,《月令》本着春生夏长秋收冬藏的自然节律,安排人事活动,为“岁时记”叙述四时节俗提供了时间表述的参照。但《月令》与岁时记表述着不同的时间观念,二者在时间观念上不仅有前后的历时差别,而且也存在着层位不同的歧异。

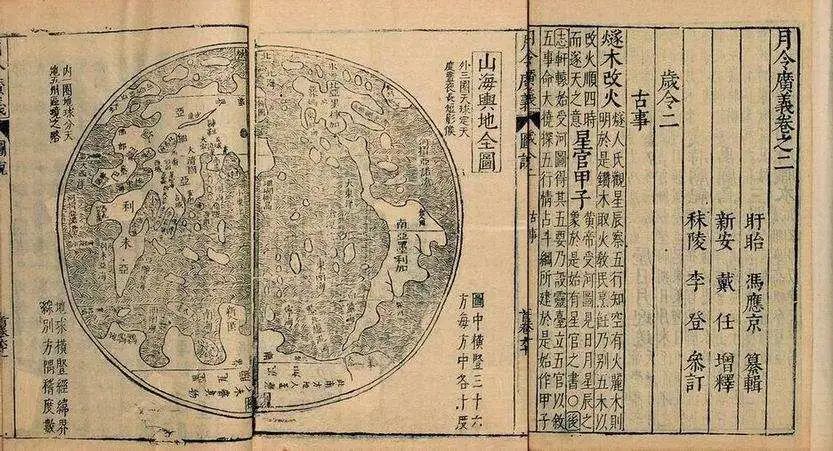

月令七十二候集解

《月令》如前所述,是王官时代的时间表述,它是少数人借对天象观测的知识垄断,从而实现对时间的垄断,自然时间被赋予阴阳五行的神秘属性,时间的颁授与天子的权力意志结合在一起,自然时间在王官那里转化为政治权力的资源。天子利用自然时序的季节特性,进行祭祀活动与社会行政管理,将王官之令作为自然律令的对应指令颁布给全社会,所谓“王者上奉天时,下布政于十二月也。”人们必须无条件的遵守由王官转述的“天时”。平心而论,在上古时代,“观象授时”是必要的,那时,人们限于生存能力,只有被动地适应自然节律而生活,因此人们要准确地观测天象物候的变化,以安排四时的生活。季节时间点的准确观测,在当时只能是朝廷中的专业人士,祭祀的时间与农事时间都依赖于这些专职人员的观测报告。王官在接到时令节点的预报后,就在相应的时间内举行一套特别的仪式,以显示对上天赐予人世以时间的特别尊重,将自然时间神秘化。帝王的迎气仪式的另一重要意义是向社会大众公告:天子以从上天那里迎来了新的时间,人们可依据季节特性循时而动,因时而藏。《月令》有着很强的规范与指导意义。它是作为时间政令发布的,违者将受到处罚。“宗教上的生存关怀”与统治权力结合以后,演变为时间指令。《月令》表述的是统一的、独断的、具政治意义的标准时间。

《月令》作为时间政令,在秦汉帝国时代曾发挥实际效用,魏晋时期尚存“四时读令”之制,南北朝时代以中原为中心的中央帝国崩溃,礼教制度瓦解,作为礼法主要内容的统一的王官之时失效,月令传统衰微。正是在这样一个动荡、分裂的时代,传统时令叙述中断的情况下南朝出现了地方性的时间表述。但月令叙述的衰微,并不能说月令传统就此消亡。事实上,在南北朝时期,北朝因地理及政权性质的关系,有意识地复兴古代礼制,月令亦在其中。北魏道武帝天兴元年(398)下诏:“五郊迎气,宣赞时令,敬授民时,行夏之正。”北齐亦行迎气读令之制,北周高祖保定三年(563)下诏:“自今举大事,行大政,非军机急速,皆依月令,以顺天心。”可见北朝不仅在地域空间上占有中原,而且在文化时间上也继承了中原政权的时间体制。随着隋政权自北而南的统一大业的完成,作为帝国时间体制的月令,重新恢复了它在全国范围内的独断地位,月令在隋唐时期得以复兴、延续。隋在统一之初,就着手修立明堂,认为明堂月令是“圣王仁恕之政”的体现。因此以《月令》为纲、详解《月令》奥义的《玉烛宝典》一经献上,就受到帝王的奖赏。接着唐亦由帝王钦定月令专书称为“御删定月令”,即《唐月令注》,并沿袭古代四时读令的传统。帝王以重新颁布月令的形式实现其对时间的垄断。宋代以后,由于经济重心的南移,非农经济成份的增长,社会生活出现多样化的趋势。因此,以北方农业物候为时间标识的月令已失去生活的指导意义。自宋开始不行读令之礼,“但以四立及土王日祀五方帝,以四孟及季冬有事于宗庙。”明朝进一步淡化传统时气观念,以世俗岁时取代传统的王家月令,“《明会典》:洪武二年(1369)重定时饗,春以清明,夏以端午,秋以中元,冬以冬至,惟岁除如旧。”皇家祭典的时日完全采用民间时序,这真是一个深刻的社会变化。因此反映在时间记述的文本上,宋以后出现可诸多岁时类著作,月令之书虽沿袭旧体,但其地位与性质已发生了根本变化,它们已不再有政令的指导意义,只是一种农事指南与社会生活的参考读物。如(宋)周守忠《养生月览》(明)冯应京《月令广义》(清)李光地《月令辑要》等,它们或是记专项的月度养生活动,或是古代月令知识的汇编。月令在中古以后已失去了神圣的时间指导意味。

“岁时记”表述的时间观念与月令有着根本的区别,作为地方民众岁时生活的实录,它揭示的是一种地方化的世俗性的时间观念。秦汉时期月令仍有实在的指导意义,但在汉晋时期这种情况发生了改变,当时形成了一种“证验”的风气。从汉末到晋初,一百多年间,是中国古代科技史上科学成果和科学人才都密集出现的时期,天文知识也因人们对天象观测的兢兢业业而取得了划时代的成绩,如东晋初年虞喜发现了岁差,北朝人张子信发现日行有迟疾。人们对天道运行规律的重新认识,有利于动摇传统的天时信仰,从而淡化天时的神秘色彩。天象知识的普及发展打破了少数人垄断天时的局面,一般百姓能够自己把握岁时的变化,月令逐渐失去指导意义。同时由于中央王权的衰微,地方社会的发展,人们对地方传承的时空生活发生兴趣。时间在普通百姓那里是具体可感的日常生活过程,人们以固定的人文节点作为时间段落的分隔标志,这种时间节点的连续,就组成了服务民众生活的人文时序,这种与民众生活密切相关的时间体制,不仅没有了王政的训诫意味,而且与自然节气也只是保持着大致对应的关系。这一文化与时间观念的变化,正出现在汉魏六朝时期,在南朝表现尤为显著。宗懔的学术卓见就在于他敏锐地感受到了这一时间观念的新变化,并及时地将它记录了下来。在民俗材料的取舍与编排上,体现了宗懔的对民众生活的理解与关怀。

《荆楚岁时记》是中国第一部时间民俗志,它从平民的角度记述了荆楚百姓对时间的体验与感受,它通过对人们在节日民俗活动中的行为描述,展现了当时民众的时间意识,为我们记录了弥足珍贵的民众文化史料。

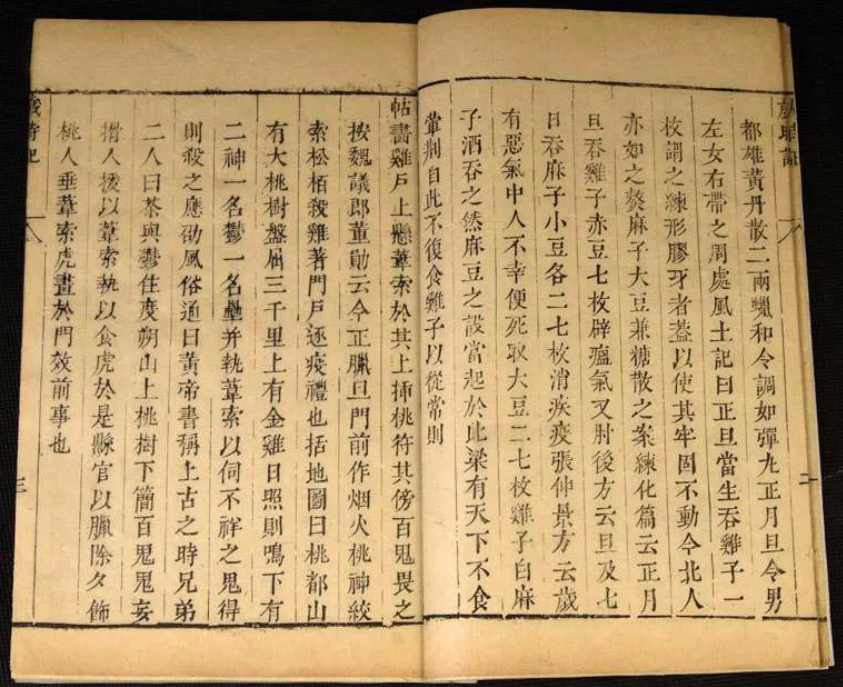

《广汉魏丛书》本《荆楚岁时记》书影

由此可见,从月令到岁时记的时间叙述方式的变化,不仅是一般的叙述形式的变化(从以自然节气为序到以人文节日为序),更重要的是它们各自代表着不同的时间观念,一是将自然时节转化为王官月令,人们只有绝对服从与被动适应;一是民众直接感受时气变化,采用种种民俗行为去主动协调人与自然(神)的关系。天人关系中的这种被动与主动的变化,决定了月令到岁时记的递嬗,它从时间的角度反映了中国传统社会内部文化观念由前期向后期的转变。

文章来源:北京师范大学学报(社会科学版) 2000年第6期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛