摘要:这篇文章讨论西南历史书写背后的政治与社会结构。大理作为昔日西南之政治中心,在明清治理下曾经留下丰富的历史文献。本文主要以大理之历史叙事为分析对象,透过不同文类与书写者、创造他们书写历史的政治与社会脉络,来讨论西南两种典范历史的建构:一是诸葛武侯南征的僰人论述,一是古天竺圣地历史。基本上,官方档案与志书支持建构以华夏中心的典范历史,但是,民间流传的章回小说,试图将古印度的佛教故事和地景编织在一起,支持大理为古天竺的典范历史。虽然官员和士人多支持前者,土官和乡里社会多支持后者,但更重要的是在两种典范历史之间所进行的诸多辩证,提供我们观察不同身份的书写者如何为合理化自身的处境而作出努力。综合来说,中央官员试图建立一套贯时性的正统历史叙事,而民间则采取共时性的传说来应对之,透过这两种典范历史的框架,我们可更清晰地观察不同社群在此两种典范间所产生多元历史叙事的可能性。

关键词:典范历史、中国西南、历史叙事、僰与白、诸葛亮与古天竺传说

一、前言

书写和它所指涉的对象产生既定的偏离,呈现更多的是书写者的身份、眼光及支持他认识世界的一套意义体系,书写内容也受限于承载其意义体系的文类与文本之体例等。当历史研究大量依赖档案文献作为“发现”过去的媒介时,其种种“再现”过去的限制,使得研究者的工作必须从检视过去的真相转向书写背后这套意义体系之何以然的讨论。然而,并非所有的社群都喜好用文字记载过去,小规模的社群倾向于以共时性的方式,像是特定空间的亲属、联姻、神话或仪式活动来维持社会关系。不同族群、阶级与身份的人群,所采用的方式不尽然相同。大致可确定的是,政治型式及阶序规模多偏好以贯时性的过去作为维系社会界线的机制,并以有系统的组织与制度性的规范来造就历史。这篇文章所使用的典范历史指的是这种有成体系地形塑过去的理想框架,在文字化过程中,它由一些要素组成,包括特定的书写者、意识架构、文类与文本的体例等。当然,它也提供政治治理的意识型态以及社会价值感的来源。

这篇文章讨论两种典范历史建构的过程,尤其集中于中国“西南”的历史书写。“西南”之所以重要,是因为它是被某种政治或文化中心观所创造出来的概念,在华夷二元论述下,它不仅成为政治意义的边域,也有文化异类的特殊意涵。这篇文章特别集中于大理,主要突显其曾经维持六百年之王权体系在分析上独具意义,也因为当地留下丰富的历史文献与叙事文本,使我们得以在此基础上讨论其历史建构的过程。然而,在明朝征服大理后,华夏与边夷的意识型态成为主导“西南”历史的叙事架构,政治更迭造成书写典范的改变,囿于僭越之嫌疑,昔日国王及贵族之历史不断被各种书写文类拆解导致零碎化,他们隐匿于各种书写框架下,或勉强以异闻、杂录与传说的方式被编入史册,或被创作成各种不同的故事。需要被遗忘的是昔日王权的历史,而被召唤的却是一套符合正统叙事的诸葛武侯征南中的古代叙事。王权、国王与贵族的历史被隐蔽后,取而代之的是被史册标准化所统称的僰人,在几经地方士人更正后,才以白子国的名义找回白人之称号。诸葛征南中的典范叙事之外,另一种极端的典范叙事是观音建国的故事,然因悖离正统原则,且涉及僭越,所以刻意隐蔽此神圣来源,改大理为古天竺佛教圣地来衬托过去之特殊地位。

诸葛南征与古天竺圣地分别在文化系谱中代表了两个极端,前者强调正统历史叙事;后者跳脱华夷二元性,强调异域的古天竺与佛教正统的叙事。二者有互别苗头的意味。除了方志以外,虽然没有合法文类支持大理之历史叙事,但白人可说是一群将书写技术发挥到最为极致的人群:他们投入士人之列,貌似“华化”,然在吸收各种文类与体例格式之余,仍致力于建构一套以大理为中心的历史叙事,保留相当多元与鲜活之地方记忆。这是将乡里口传历史纳入符合规范的体例之一的系列文化改造计划。

这篇文章讨论不同的文类及书写者如何在应对新的典范历史叙事过程中,重构一套由“僰”转变为“白”,进而古天竺圣域的历史叙事。有意思的是,许多官员与文人留下丰富文字的同时,当地的士子也不甘示弱写出相当具有代表性的作品。绕围在华夷架构下的“种类”架构,也激发不同身份人群开始投入历史写作的行列,这些不同的社会脉络正说明了历史知识背后的动态性与辩证性。昔日学者多用考证的方式从事民族史研究,但本文更重视书写者的身份及社会关系,以及不同文类之间呈现的对话性。讨论的文类包括官方史册、方志、野史与传说文本等。虽然历史叙事的建构是一直持续在进行的文化政治活动,然明中叶以来的官员与士子对大理为中心的历史建构尤为关键,故本文所讨论的时间也集中在明中以来到清初。

在各类历史文献中,三种事是并存的。官府试图以正统时空架构来建构大理世族之历史,故以僰人称之。地方精英又倾向建构一套华夏文明为中心的天下观,用来论证文化转向的进步性,他们一方面回避白人身份,另一方面又以白人历史来抵制官府之僰人论述,对身份表示出一幅摇摆与暧眛的态度。对乡里社会而言,他们更重视的是过去开化地方的祖先,并以近乎神话的宗教形象反复出现在民间传说之中。本文先从上层的正统叙事开始讨论:(一)官方的正统史观:僰人论述。(二)大理士人的文化史观:华夷之辨、风俗与白国。(三)乡里与地方的神话历史:圣地与开化者。这些历史叙事各有不同的书写架构、格式与内容,包括了一套既定标志性的人物、符号,及背后的意识型态。对不同文类以及特有的历史叙事作一个讨论,将有助于解构书写者背后的政治与社会网络,进而厘清不同身份人群参与文化创造之意图。

二、官方论述:僰人

(一)僰人近汉

明朝统治西南,特别重视对大理世族精英的拉拢。朱元璋先派遣云南布政使司张紞西南安抚地方势力,先后在昆明和大理两大佛寺留下碑记,指出僰人与佛教是治理西南不可或缺的两项辅助力量。张紞在昆明佛寺留下《具足禅院记》,指出当地最易教化的一群人是信仰佛教的“僰”人。

他说:

西南诸种曰僰、曰爨、曰獠、曰夷,而旁孽庶醜又不可悉纪。独僰人脩缮刹宇,寻袭师宗,事佛惟谨,余种皆不之信。盖其气习使然。……予既悯诸夷之寡识,而喜僰人之易化,特为叙其本末。

他将西南诸夷分为四大类,分别是僰、爨、獠与夷。他对僰人抱持特别的好感,认为僰人有寻袭师宗的传统,也是一群事佛易化的人群,往往被视为近汉者。张紞甚以僰人之佛寺“宛若华制”,使其心目洒然,忘记行旅之陌生感。

后来,张紞到大理拜会地位显要的无极和尚,他又重复了相同的僰人论调。他为无极和尚住持的佛寺撰写碑记《感通寺记》,其笔下的大理如下:

汉武壬戌,天兵南下云南。明年,取大理。大理之为土,负山面海,由唐以来,蒙段氏据而有之,始六百年,二氏皆僰人。西南夷为类虽杂,知文教者惟僰焉。其俗事佛而善释,段氏有国用僧为相,或已仕而更出家,故大理佛教最盛,而僧之拔萃者亦多。收附初,有征无战,其僰宇缮流悉获安堵。

指出蒙、段二氏据大理六百余年之久,而蒙、段二氏皆为僰人,其人“事佛善释”,文化水平最高。换句话说,僰人被标准化成为固定人群称号,是信仰佛教的人群,也是蒙段统治者的后裔。张紞也强调明初收附之初“有征无战”,没有引发大规模反抗与战争,主要是因为佛教之功。是以,明初治理西南,必须拉拢僰人,并优礼这批僧人集团。这是张紞为昆明与大理这两座大佛寺之碑刻所陈述的重要内容。此后,官方文献多以僰人称呼白人。

僰、白二字相通,但标准化之“僰”却隐藏了官府之文化意图。晋人《华阳国志》有“汉武开僰道”之说。这种边缘的历史记忆充斥在正统书写之中,元人李京到西南时便采用“僰道”之说,他在《云南志略》记载:

白人,有姓氏。汉武帝开僰道,通西南夷道,今叙州属县是也。故中庆、威楚、大理、永昌皆僰人,今转为白人矣。

元人李京是第一位将僰道的僰人视为白人的官员,他把汉武通西南夷开僰道和13世纪云南诸府之白人此相距千年的历史串连起来。明初承袭李京的论点,用“僰”取代“白”,并企图把白人的历史与汉武通西南夷这件事连结在一起。李京虽然认为白人祖先是僰人,但他很快就回到现实,承认僰人“转为”白人的事实,这里的“转”是关键,是指后来僰人土著化成为白人。明朝将白人转回“僰人”,试图强调华夏正统的观念,故明初官方文献都以“僰”指大理统治阶层,认为他们是古代的汉人。

明中叶以来士人们的经典化考证与崇古之风强化正统史籍的僰人可溯及《礼记》。嘉靖年间,官员姜龙为杨慎(1488-1559)的《滇载记》撰写序文,他在序文中指出:西南是外徼之地,声教不及,并引用《礼记》所言:

“王制出学,简不帅教,屏(摒)诸西方者曰僰。”“僰”在正统汉籍文献中指涉远古时期因犯罪被贬谪到四川、云南边境居住的人群。僰的论述在经典中被唤起,完美地成为搭建南诏大理与华夏正统两种不同历史叙事之间的媒介。当时之僰人历史被重新发现外,当时许多学者也投身于金沙江与黑水的源流考证,试图将大理境内之四渎五岳纳入中国正统经典之论述。很明显,将典范历史的书写架构套用在广大的西南地区,其背后蕴涵着一套扩大的华夏观。

僰有“僰汉同风”之意,即文化同源,或夷化汉人之意。将“僰”套用在白人身上,符合当时大理统治阶层的形象,也与白人文化转型有关。明初以来,许多大理世族继续拥有地方政治资源,也具有治理地方的统治技术,不论转型为士人或担任土官,都是沟通明朝与西南诸夷之重要中介者。他们很快就成为新朝治理西南之代理人,在西南各府州县土流官衙门担任儒官、学正,成为官府教化西南时之地方代表人物。再者,各府一旦设儒学配有庠生员额,地处渺远、散居山乡之夷民,难以趋学,白人很容易在科举任选制度下晋身为士人阶层。明英宗时,云南按察司提调学校副使姜濬指出当时西南夷受儒学教育的情形:

臣自受命以来,遍历云南各府司州县儒学,见生员多系僰人。罗罗、摩些、百夷种类性质愚鲁,不晓读书,不知礼让,廪膳增广,俱不及数,或缺半者有之。……惟恐虚费廪禄,因循日久,学政废弛。其各卫所军生多有人物聪俊,有志于学,缘不得补廪,无人养膳,难于读书,乞不拘常例,军民生员,相兼廪膳,庶使生徒向学,不负教养。

这里提及罗罗、摩些与百夷种类不晓读书,读书者多僰人,故各地儒学以僰人为主。终明之世,西南士子多僰人,这些僰人也逐渐从“西南夷”的人群身份转型为士人。

曾任云南布政使的陈文于景泰四年(1453)奉命撰写《景泰云南图经志书》,他在书中对“僰人”进行描写,大抵也指出他们“易于向化”的特质。由于僰人风俗古朴,较它处之华人更儒雅,致使外来官员认为僰人必定是古老的华人,否则无法理解何以其文化如此类于汉。陈文所编纂的《景泰云南图经志书》指出:

僰人有姓氏,云南在处有之。初从庄蹻至滇,遂留其地。复与夷人联姻,子姓蕃息。至汉武时,已侏离嗢咿,尽化为夷矣。迨今渐被华风,服食语言,多变其旧,亦皆尚诗书,习礼节,渐与中州齿。

这段文字特别有意思,内容指僰人原是汉人,他们随庄蹻到滇地,和夷人联姻,“夷化”为僰人,但今日又渐渐“被华风”,尚诗书,习礼节等。也因为如此,官方更愿意视僰人为华夷联姻后夷化的人群,毕竟,他们是“古老的汉人”。华夷之辨是后来才逐渐受到重视的意识框架,我们无法依据这些文献认真计较白人是否真的是源自于汉人,或是庄蹻留下的后裔,而这些问题本身的意义也超乎事实本身。为了将这些边陲地方精英纳入正统历史的系谱关系,不少书写者也开始产生“古代史”的考证兴趣。

上述有关僰人的描写,有以下的特色:一,僰人有姓氏;二,多居住在府县郡邑,在文化上和居住空间上都和汉人接近;三,读书致仕;四,散居其它地方的僰人仍保留许多习俗,诸如戌日祭祖,丧礼仍主火葬,以阿咤力僧执行之等。可知,僰人分布各地,各阶层适应之土俗情形不一,多样性并存。是以,明朝官方仍将“白”标准化统称之为“僰”。

(二)僰之土人化

当僰人被视为古汉人之同时,僰人也被归类为土人之一种。另一批世族精英透过制度性的“土人”身份获土官职衔,他们在官府档案《土官底簿》中也被登录为僰人。《土官底簿》列有土官籍贯,列籍僰人的土官多来自大理府、楚雄府、姚安府、鹤庆府、北胜州等地,他们的姓氏多以杨、段、王、高氏为主,高氏势力尤大。(见附表1)

从《土官底簿》可知,土官籍贯与族属一旦登记册籍,僰人身份便在档案中保留下来。以当时势力最大的高氏为例,控制楚雄、北胜州、姚州、鹤庆等府,在册籍中被登记为僰。这种土官制度的身份登记,使得“僰”等同土人。在明晩期后,当大理士人将僰改为白人之时,这些无法与时俱进的僰人土官,无法摆脱册籍中的僰人身份,又正当土官政治逐渐与山乡夷民产生愈来愈紧密的共生关系时,僰人反而成为一种空洞的政治符号,最后漂流到更南方的非汉边陲之境,与信仰佛教的百夷混融在一起,成为僰夷。

逐渐转型的大理士族并不认同袭的概念。这批世族精英选择新兴身份,一旦转型为士人,成为地方和中央王朝间的中介者,便不喜欢僰人的称呼。对转型土官的贵族而言,他们自认是一方领袖,“僰”有贬意,又有土人之意,离其尊贵身份甚远。“僰”遂成为《土官底簿》因循记载的空洞符号,成为官府册籍中一项无声的记录。

三、大理士人:杨士云与李元阳

李元阳(1497-1580)是大理知识精英之代表人物,也很可能是改变官府对白人认知的重要人物。在谈他之前,先要谈另一位大理士人杨士云(1477-1554),他们二人对大理的过去抱持着不同的看法。首先来谈他们二人的背景。

明中叶期间,代表大理社会的二位知识精英是杨士云与李元阳。杨士云,号弘山,字从龙,又号九龙真逸。他于弘治辛酉(1501)以《诗经》荐云贵乡试,在正德丁丑年(1517)获进士,改翰林院庶吉士。后来从陈白沙学,为白沙门人。他因为朝政日坏,选择退隐回乡,他在乡里积极推动婚丧礼仪的改革,使得大理世族豪贵之风逐渐趋于简朴。谢肇淛在《滇略》一书对杨士云有一段描写:“居里二十余年,郡县罕见其面,乡人不知婚娶丧葬之礼,士云条析教诱,令易奢为俭。通国化之。”指出他是一位崇尚朴素俭约的礼教隐士。他在家乡推动仪式改革,不遗余力。当时,全国有朱子家礼精简版《家礼四要》,他为之撰写序文并将之推广到大理社会。

李元阳,字仁甫,太和人。嘉靖丙戌(1526)进士,选翰林庶吉士,历江阴县令、户部主事、监察御史等,42岁(1539)见朝政日非,解任回乡,隐居40年。时大理乡里经济残破败坏,徒居他处者众。李元阳居住在乡里,发动许多慈善义举,也从事乡里重建工作。他“里居不出,不营生业,薄自奉,厚施予,如婚嫁丧葬飢寒冤抑,以至桥场道路列为三十二事,日以自课,至老不少替,虽废家产不恤也”。此乃李元阳经世济民于乡里之作风。这二位大理出身的士人有许多值得介绍之处,然研究者较少针对其白人身份进行讨论。

在经历明朝治理约百年之后,此二人从科举致仕,位高德重,在大理乡里凝聚士人社群,并形成一股士大夫风气。他们虽然已无强烈之遗民感,但杨士云与李元阳二人对历史所抱持的态度并不一致,正好可以用此突显地方历史叙事内在潜在的争议。关键的事件与编纂志书有关。嘉靖二十一年(1542),大理府守黄巖、蔡绍科邀请杨士云共同编纂府志,谪居的杨慎也往来相互讨论,当时主要参考《华阳国志》中之《南中志》作为《大理府志》书写架构。我们不清楚官员、杨士云与杨慎三方如何合作,但杨士云留下著作《郡大纪》(现已佚失)。20年后,李元阳以“近事无记”且“凡例纲目多有出入”,又重新编纂为《大理府志》;万历年间,李元阳又应云南巡抚之请撰有《云南通志》,不论是杨士云或是李元阳,都算是具有代表性的人物,他们对大理过去的看法也相当具有分析意义。

另一位被谪居云南的文人杨慎,虽未列入志书作者之列,但与杨士云和李元阳保持相当友好的关系。在流寓西南期间,杨慎广泛搜集民间文献,依据地方传说编写《滇载记》与《南诏野史》二书。杨慎书其名为《滇载志》或《野史》,若将之放在当时杨士云与李元阳正在从事之志书编纂工作脉络来看,此二书应有补充官方正统历史书写不足的意味。从此社会脉络与士人网络可知,此三位都曾参与地方史书的编写,只不过秉持的“春秋大义”略有不同。

首先,如何定义大理?杨士云是一位秉持文化正统观的代表人物,他对历史的看法和其崇尚礼教与强调中国正统历史的春秋大义有关。他认为大理府是一个不正确名称,大理国是一段僭越的历史,不应以大理作为府名。其诗作《大理传》:

大理传如南诏传,宋人未辩唐人辨。

春秋大义在纲常,万古日星容易见。

又,《大理国》:

大统如天覆万方,蛮夷谁许错相干。

继来史笔知何似,吴楚称王总未刊。

叢祠鬼恨古来传,僭号于今六百年。

掩卷几番成太息,漫郎寱语在残编。

他认为“大理”是僭号,并以其“僭号于今六百年”,建议废除大理府的名称。“大理”是国名,不是地名,此是“僭号”,不符春秋之法,不宜作为帝国郡县之名称。他在《大理郡名议》一文又指出:

谨按:郡名以地、以人、以物、以因事取义,古也。大理之名奚取焉,僭也。僭宜黜。

他又以《补议》一文强调“大理僭号不可不革”!大理系出大理国之国名,后来为总管府,仍以大理名之,明朝又以大理为府名,虽然辖境愈来愈小,但政治属性极为不同,今即已隶归郡县,所承袭的应是汉朝故名,即楪榆,这才符合春秋大义。他在《郡名》的诗作写道:

我本楪榆人,羞称大理国。

欲奏明天子,千古事当白。

我本“楪榆人”的意思很强烈,强调他在时间里的归属感;“羞称”一词是用来表达他对不正确过去的看法,故建议改用楪榆来取代大理。在另一首《建宁郡》的诗作中也透露他对大理历史的看法:

白国山川擅白崖,九隆八族是渠魁。

建宁改号兼张姓,千古南征葛亮来。

由这两首诗可以看到杨士云以楪榆取代大理,而“羞称大理国”的用词尤可见其立足正统史观来观看大理之过去。若要重写大理历史,他更愿意回到汉朝诸葛南征以前“古白国”九隆八族的历史叙事,并强调三国时期蜀汉南征西南夷的历史。这种强烈的历史感,使其追溯的文化符号也不同!

杨士云的论点不只涉及西南地理考证的问题,也攸关编纂志书者如何重新处理时间、空间与历史人物,也就是如何重新将地方历史放在典范的、正统的历史架构中来重新论述的问题。若其《郡大纪》是以正统历史之时间为主轴,那么其志书将会回避六百年来,以南诏、大理国与大理总管府为叙事主轴的人物与事件;相对地,志书也会因为“春秋大义”之书法原则,突显符合正统历史叙事的人物与事件。换句话说,随着地方政治正统的消失,地方史的书写不仅刻意回避并遗忘过去的历史,同时也重新塑造地方的记忆。

李元阳和杨士云不一样,他更重视历史作为政治实践的文化资源。他认为地方“风俗”有其重要性,其一地一方之风土,是政治根本之所在。他在《大理府志旧序》言道:

夫五方,地各有宜,民各有俗。善为政者,成其务,不易其宜;明其教,不易其俗。

他指出为政者必善其俗,故写史必须强调一方之“风俗”与“文化”。他对历史的态度与其说是同情与认同,毋宁说是写实的。虽然,嘉靖《大理府志》仅存二卷,无法得知其全貌,但仍可见他对“大理”的看法,和杨士云不同。首先,他认为大理是过去西南政治之统称,也是其中心。他在《大理府志》写道:

汉唐之云南,即今府地。元始移其名为路,国朝以其名为省。诸史中凡曰云南者,皆指大理而言。至段氏窃据始名大理国,府名因之。

汉唐时期文献所记录的云南“即今府地”,意指大理府是昔日云南之中心;元明以来,大理更是大理路总管府的政治中心,而明朝又以云南来统称云南省。所以,不论是大理府或云南省的名称,皆借自昔日大理国之称号。如果要重构以汉唐为正统的叙事架构,那么大理无疑是西南的核心地,范围甚至应该涵盖整个云南地区。这句话的背后,都指涉了大理王权在云南扮演着不可抹煞的地位。对李元阳而言,“大理”是一个充满历史感与地方感的名号。

也因为如此,李元阳编纂《大理府志》时,也将古国历史编入其中。他依据方志书体例,在“沿革”条目中,将南诏与大理国之历史编入唐宋王朝架构;在“古迹”条目,将南诏大理王国之传说遗迹,包括五华楼、大石案、妇负石、南诏城、宾川迦叶门等,以“地景”系事作为托古之架构。再者,他又增加“杂志”,以其“府地在唐之中叶为南诏都会,故列其本末,名曰杂志以终之”。换句话说,“沿革”“古迹”与“杂志”皆符合方志体例,同时也是得以变相寄存过去王权历史的架构。若将编纂志书与其终身致力修复大理佛寺塔庙的乡里活动放在一起讨论,可更清楚地观察李元阳将重建地方知识与修复历史的工程整合成一整套的社会实践。

李元阳所抱持的大理中心论述,也可能为其遭致各种批评,他后来稍加修正,改以南诏来概括大理王权。万历年间,李元阳应云南巡抚邹应龙之托请编纂《云南通志》。为突显地方传统,李元阳在《云南通志》中首创《羁縻志》条例,内容分为“羁縻差发”“贡象道路”“分制吐蕃”“僰夷风俗”“爨蛮风俗”“滇国始末”“白国始末”“南诏始末”“史传摘语”等子条目,为往后西南志书的编纂奠定式范性的基础。

《羁縻志》项下有两个重点:一是描写人群;一是古王权。他以大理为中心,将其边缘人群分为僰与爨二类,所以有“僰夷风俗”与“爨蛮风俗”。他写道:

官军从大将军南下,及五方之人,或以成、或以徙、或以侨寓不归,是曰汉人;并生夷地,是曰夷人。夷有二种:居黑水之里曰爨,居黑水之表曰僰。爨属郡县,僰属羁縻。总计夷汉,汉人三之,夷人七之;又分计两夷,僰人三之,爨人七之。天所以限华夷也。

他以黑水为界,界内称爨,界外称僰。当地五方之人,戍、从、侨寓不归者皆为汉人;爨与僰受到制度的制约,前者归郡县,由云南布政使司管辖;后者在黑水外,是为僰夷,即百夷,是土司羁縻之区。那么,在李元阳的心目中,白人是爨、僰还是汉呢?

有意思的是,在李元阳的笔下,白人似乎非西南夷。白人不在其夷人描写之列,其非汉非夷,是天竺人白饭王之王裔。他在嘉靖《大理府志》中记载的白人是这样的:

仁果……自谓天竺白饭王之裔,号大白子国。白人于种人最慧而责,以王裔也。

白人为天竺白饭王之裔,又最慧而贵,很明显是指白人是“印度”的“统治者后裔”。这里用“自谓”天竺白饭王的后裔,意思是“当地人这么说”是不置可否的意思。白人是来自于印度人白饭王的后裔,是王裔,其非爨非僰非汉,是最慧黠、最尊贵的人群。这种王裔并不是一种普遍性的身份,是一种特殊的身份,也不是西南夷之属。然而,白人虽为王裔,但却受到诸葛之封赐,他拉拢后汉诸葛亮征南中的一段历史,写出了白人的故事。他在志书中写道:

诸葛亮渡渡至南中,斩雍闓,服孟获,四郡皆平。时云南郡之白崖有国,号大白子,其首凤龙佑那,能抚其民,侯仍以其地封之,赐姓张氏。……地有白人之名始此。

为使白人来源得以被理解,将白人放在典范历史——诸葛武侯的历史脉络中叙述。白人是王权的象征,同时也是将古天竺白饭王和诸葛亮南征的历史连接在一起的中介人群。他将白人排除于西南夷之外,甚至将其身份抬高为超越西南夷的特殊阶层,并用佛教历史支撑其身份的独特性。

李元阳在万历《云南通志》对“白人”的用法又显得极其谨慎。他虽然交待白人的身份与历史,却没有把白人视为现在的大理人,态度甚为暧眛,也显得相当摇摆。他在“大理府”项下之“风俗”描写如下:“俗本于汉,民多士类;书有晋人笔意,科第显盛,士尚气节”。这一段文字传抄自《景泰云南图经志书》与《正德云南志》对大理府风俗的记载。然而,“俗本于汉”早就出现在陈文的《景泰云南图经志书》,然李元阳省略原文之“僰人”字眼,却没有以“白人”取代之,显然是另一种选择性的回避。他似乎认为白人是王裔,昔日王国之属民或贵族阶层多已转为士类。对他而言,白人是过去,源于古白国,不代表现在。他在历史与文化间,偏向文化身份的选择。

再者,《羁縻志》罗列古王国与土酋政治,包括滇国、白国与南诏。大理国名不见史册,被并入南诏始末。其回避大理国的心态,或许受到杨士云以及整体局势的影响。李元阳对这种回避大理国的心态有一些不同的想法,他曾自忖:

或曰:僭窃割据,奚取焉?而为是劳也。阳应之曰:不观土壤分裂之乱,何以知大一统之治。

又或曰:南诏世次固不可无纪,至于年号、封爵独不可略乎?曰:欧阳氏作《五代史》,于十国世家年谱载列无遗,岂非以其朝贡之日多而自绝之日少那?南诏之乖叛,起于一张虔陀,星星之火,遂至燎原之势,岂不可为深戒哉!

这里的两个“或曰”,应是指时人之疑虑,也可能指的就是杨士云。李元阳自问自答,也算是此二者辩论的过程。他最后还是把南诏王国的历史纳入大理与云南志书,作为明朝治滇之戒鉴。他视大理人的正统来自于滇国、白国与南诏国,是政治统治阶层。

李元阳虽提及白人历史,又迴避白人的身份叙事,也出现在明末的《邓川州志》。《邓川州志》将白人视为古天竺之王裔,但也没有用白人称其人,反称其民称为土人。“土人”即“白儿子,汉阿育王在大理以白米饭斋僧,号白饭王。所生之子孙称为白儿子。越今千余年无异”,指阿育王裔的白子被划隶为土官辖民,是为土人;另一是“汉人”,指“汉武帝开滇,诸葛武侯征南遗下官军,及我明平南遗留官军皆是”,也就是武侯遗裔的土军,被视为汉人;原来被官方采用的“僰人”也变成了“摆夷”。大理士人们摆脱僰人的他称,也没有自称是白人,他们将土官辖下之人称为土人,另一种是随诸葛南下的官军,是为汉人。僰人被张冠李戴变成摆夷,可能是邓川阿氏土官是统治者的身份,同时也是信仰佛教的人群有关。总之,明晩期这种白国支流的说法愈来愈主导性,稍具有地方意识的士人而言,都不喜言“僰”。

李元阳在《云南通志》留下《羁縻志》的书写条目,后来也为清初之王崧所承继。王崧是浪穹土官王药师典之后裔,他于道光间编纂《云南志钞》,其志书列有《封建志》,承继李元阳《云南通志》之《羁縻志》架构。他以“世家”取代“诸国”,罗列西南诸土酋世家来说明土官身份的合理性。《志钞》之《封建志》有上、下二部份,上古有滇、㽛町、夜郎、白蛮、九隆世家、爨氏世家、群蛮世家;近世则有南诏世家、大理世家、元宗室诸王世家乃至明黔宁世家等。可想而知,王崧所记录的诸世家是试图整合其眼下更为复杂的历史叙事,包括明朝治理以来诸氏族与土官政治世袭的传统。他虽也主张务实与考证,然最终,他必须承认:

大抵滇之疆域最广,立国于其中者,不止一姓,蛮荒文字猥陋,译语舛譌,文人于千百年后追述往代,臆度传闻,十不得一。太史公有言:非好学深思,心知其意,固难为浅见寡闻者道。爰稽正史,参以杂说,取其近是者述为世家;前志所载之妙香、鹤拓,荒唐过甚,退置轶事中。

从文人化的白人土官王崧笔下可知,单一时间轴线的滇史叙事面临很大的挑战,但愈是如此,“杂说”与“轶事”便显得更有其必要性,“杂说”得以罗列不容于官方记录的土酋世家之历史;“轶事”则可以记录无法考证之说。“杂说”和“轶事”都是溢出官修方志的写作框架,也因为如此,云南方志得以将许多不符正统历史的内容纳入其中。大理士子采取他者化的策略在地方知识书写和士人身份之间寻求平衡点,在正统格式与体例的限制下,他们将不符正统叙事的本土历史列入“杂说”和“轶事”,可看出其致力在正统历史的叙事架构中寻求新的可能性。换句话说,自我他者化不只是单纯指以标榜异类的方式来区辨外来治理者,而是地方士人在层层文类与体例的规范下,挹入一套具有对话性的、延伸的语言架构,使其得以成为容纳不同声音的叙事传统,即便这种自我表述是借用“他者”的符号来进行。这种叙事体例对地方社会而言,意义深远。

四、杨慎的《滇载记》与《南诏野史》

杨慎是将“羁縻”“杂说”与“轶事”之内容集其大成,以另一种文类来重新整理之的重要人物。前述已简单介绍杨士云、李元阳与杨慎之士友关系,当前二位受官府委托编写志书,杨慎随后所编纂的《滇载记》与《南诏野史》就显得极有意义了。

杨慎谪居永昌,流寓滇地,游走士人之间,与李元阳尤为相善。他在民间访罗耆旧,捜集许多地方历史之文本,并与李元阳共游多次。李元阳编写《大理府志》时邀他共同讨论志书之编纂,是相当合理之事。杨慎的历史书写提供一扇窗口,供我们间接地观察大理士子“没有写什么”,或刻意想要遗忘的内容。他写作的文类与风格,似乎显得更为自由,也没有本地士人既有的文化包袱。如果比对李元阳与杨慎的作品,二者皆有相互引录之处,李元阳的《云南通史》《羁縻志》之“南诏始末”,多出自于杨慎的《滇载记》;而李元阳认为有疑未录者,便是杨慎《南诏野史》所记载的内容。

首先,杨慎在《滇载记》的跋文中,自述撰书缘由:

余婴罪投裔,求蒙、段之故于图经而不得也,问其籍于旧家,有《白古通》《玄峰年运志》,其书用荚文,义兼众教,稍为删正,令其可赞,其可载者,盖尽书此矣。

问籍于“旧家”指向遗民征书,杨慎谪居永昌,熟悉当地方音,他征得僰文写成的《白古通》《玄峰年运志》二书,虽掺杂许多佛教传说,经杨慎稍加删正转译编为《滇载记》,后来又将无法编入《滇载记》者,编入另一本书,名为《南诏野史》。《滇载记》和《南诏野史》都有清晰的写作策略,谈的都是难以在志书被记录下来的内容。但二书的内容也是有所区别的。

《滇载记》主要以汉文典籍的西南夷神话为轴线,即沙壹触木有感生九男的九隆兄弟,九隆兄弟形成六诏诸部,因仰慕诸葛武侯南征之德,渐去山林,徙居平地,建城邑,务农桑的故事。书中记载如下:

当蜀汉建兴三年,诸葛武侯南征雍闓,师次白崖川,获闓斩之,封龙佑那为酋长,赐姓张氏,割永昌益州地,置云南郡于白崖。诸夷慕武侯之德,渐去山林,徙居平地,建城邑,务农桑。诸部于是始有姓氏。

《滇载记》立足于正统历史的框架来组织六诏历史,他把正统史籍的的哀牢夷沙壹神话与诸葛武侯,视为当地历史的主旋律,而诸葛武侯也成为西南王权六诏的开化者。值得注意的是,杨慎书名为《滇载记》,想要突显的是接下来的部酋政治,尤以诸葛赐姓张氏,到蒙氏、郑氏、赵氏、杨氏、段氏、高氏凡七姓等之王权传统:“蒙段最久,故著称焉”。他透过《滇载记》指出:西南最重要的历史并不是发生在滇东的云南府,大理才是滇地历史之主要舞台。再者,也是更值得提出来讨论的是,他描写南诏开国故事时,只提到开国国王细奴逻“耕于巍山之麓,数有神异”而已,这句话极其关键。他没有提到令南诏得以建国的“观音建国”之神圣来源。第三,他谈九隆兄弟时,也没有提及其源自于阿育王。他刻意遗忘的是当地盛传的佛教与印度的传说。简单地说,他在《滇载记》中不涉及任何与佛教有关的起源论述。

杨慎没有将《白古通》“义兼象教”的佛教传说放在《滇载记》,却将之放在《南诏野史》之中。他将书名冠以“野史”,有礼失求诸野之政治喻意,也有刻意保留过去已被遗忘的历史之意图。相较之下,《南诏野史》又增加了《滇载记》所“没记载”的佛教神话和传说,其书虽名为“南诏”,但内容包括大理国、大理路军民总管府段氏之世系,旁及西南夷诸人种的介绍等。首先,我们都知道,观音授权南诏建国是西南王权历史的核心论述。《南诏野史》还保留了那些原载于《白古通》《玄峰年运》的佛教传说,包括了西天天竺摩竭国阿育王九子后裔成为诸王国以及南诏建国以来之佛教与国王世代之演绎,而这些佛教传说并没有出现在《滇载记》。再者,“野史”也描写哀牢夷九隆族等同于大理诸大姓,《南诏野史》对九隆弟兄进行解释:

哀牢夷传,哀牢蛮蒙伽独捕鱼易罗池,溺死,其妻沙壹往哭之,水边触一浮木,有感而妊产十子。……故名之曰九隆氏。哀牢山下有妇名奴波息,生十女。九隆弟兄娶之,立为十姓:董、洪、段、施、何、王、张、杨、李、赵,皆刻画其身象龙文于衣后著尾,子孙繁衍,居九龙山谿谷间,分九十九部,而南诏出焉。

指出南诏九隆兄弟,共有10大姓:董、洪、段、施、何、王、张、杨、李、赵,这些大姓的共同祖先是哀牢夷,并以氏族联姻的方式建立南诏王朝。李元阳不知作何思考?在这样的佛教传说与哀牢夷双重论述下,他应该不想承认自己是哀牢夷之后裔吧,而或许这也是他迟迟不想在大理人与白人画上等号的原因。

同样地,《南诏野史》以南诏为中心,将周边人群列入“南诏各种蛮夷”,计有60条,其中有“白民”与“僰人”二类人群为例:

白民,有阿白、白儿子、民家等名。白国之后,即滇中之土著。妇女出门,携伞障面,谓之避嫌。宴客,切肉拌蒜,名曰食生。余同汉人。女镶边衣,以银花银吊为饰。

僰人,一名百夷,又名摆夷。性耐暑热,居多在棘下。本澜沧江外夷人。有水旱二种,水僰夷近水好浴,薙后发,蓄前发,盘髻如瓢,故又名瓢头僰夷;旱僰夷山居耕猎,又名汉僰夷。

这里有阿白、白儿子、民家之名,是白国之后,也是滇中之土著。而“僰人”条目,专门指澜沧江外的夷人,是僰夷。在李元阳与杨慎这类士子的整理下,白人论述也获得了更多的正视。白人是天竺阿育王之裔,也是西南夷沙壹之九隆兄弟之裔。当官府认定的“僰人”已不愿成为僰人时,那么“僰人”只好漂流到边陲成为“萸夷”,指的是澜沧江外的摆夷人群。

综合上述,杨慎将大理历史分为两种叙事版本,一是诸葛南征的汉人正统叙事;一是阿育王诸子王裔以及其佛教政治传统的历史叙事,两种历史叙事典范分别成为后来的《滇载记》与《南诏野史》两部作品。他刻意保留双重的历史叙事:《滇载记》想要强化华夏历史的主旋律,也可说是对《大理府志》与《云南通志》此文类之不足的一种补充。《南诏野史》强化地方历史的主旋律,试图要成为《滇载记》西南夷论述之不足的文字补充。明显地,宗教性起源在华夏文明架构下是被摒除在外。接下来两本传说文本《掷珠记》以及《白国因由》,可说是对《南诏野史》此文类的延伸。章回历史小说之格式提供了重复、延伸与渲染的体例,让被视为荒诞不经的佛教主题得以不断作文的方式扩大。这种文类似乎提供了一种自由创作的模式,不论故事所发生的地点以及叙事之细节为何,内容谨守着一种近几严谨的主题与要旨,这莫不与地方社会的政治与日常生活经验密切相关。

五、文字化的口传历史:祖师传说与开化者

最能代表乡里历史记忆的多以叙事性的传说来表现,而且这种叙事往往具有强烈的口语传统。传说无视于正统历史之时间架构,也无视于历史文类体例之限制,得以以一种反复的、周期的、预示的、神奇的面貌出现。明末清初以来,围绕外来者与开化者的传说文本不断出现,特别值得注意的是一本土官所编写的山志以及两本传说文本。前者乃由姚安土官高谓映所编写的《鸡足山志》;两本传说分别是流传大理的《白国因由》以及流传于鹤庆的《掷珠记》,二者皆以章回小说的型式刊刻佛教开化的故事,流传的时间大抵在清初。

(一)《鸡足山志》

正值大理士人杨士云与李元阳为官府编纂《大理府志》与《云南通志》时,受到良好教育的土官也试图宣示他们是一个有历史的社会阶层,《鸡足山志》便成为代表当时土官历史意志的作品。明末清初鸡足山的历史受到特别的重视,两位土官极其重要,一位是丽江木增(1587-1646),他请徐霞客(1587-1641)为鸡足山编志;第二位是姚安土官高奣映(1647-1707),他亲自编纂一份非常古怪的鸡足山志。新之所以说其古怪,是因为他将鸡足山视为西南历史的起源圣地,而此鸡足山又被视为是古天竺之所在,所以,这便造成通滇之史便是古天竺之史的古怪现象!然而,有意思的是高奣映还是依循中国正统志书之书写架构来描写印度的历史,仿效方志此文类与体例,将鸡足山分别以星野、疆域、形势、名胜、建置、人物、风俗、物产、艺文与诗各卷来记录之。可想而知,他的目的是要将佛经中的重要人物与事件放在山志中来描写,只不过采用的是方志的架构。也就是说,他用中央王朝核可的正统文类与体例将云南写成一个与中原文化绝然不同的异域:它是古天竺,此异域有佛教与政治的传统,其更深沉的企图是突显土官在区域社会的正统地位!如果不从书写者的政治与地方脉络来看的话,我们将很难读懂高奣映所写的《鸡足山志》的价值与意义,自然以其为荒诞!而它无法流传,不为后世所重视也就不奇怪了。

鸡足山的典故出自于佛经,《阿育王经》记载释迦牟尼佛即将涅槃时,将衣钵传给大弟子大迦叶尊者,后来大迦叶入鸡足山,以三山覆身的不坏之身,等待把袈裟衣钵等传给未来佛弥勒佛。据唐玄奘的《大唐西域记》记载:“迦叶承旨,住持正法。结集既已,至第二十年,厌世无常,将入寂灭,乃往鸡足山。”玄奘到印度求法的经验吿诉我们,印度佛教之创教者释迦牟尼将佛教正脉传给大弟子迦叶(Mahakasyapa)尊者,大迦叶承续正法,入灭于鸡足山(Kukkuta Padagiri),并在鸡足山等待未来佛弥勒降生,将象征佛教正脉的袈裟传给弥勒佛。鸡足山便是指释迦牟尼佛大弟子大迦叶的道场。从印度佛教史来看,鸡足山位于现今印度比尔省(Bihar)的葛帕(Gurpa)地区,应无争议。印度鸡足山之所以移植到大理,一方面与当时人们对古代印度地理知识的了解有限有关,另一方面也因边境之大理社会具有浓厚的佛教政治与文化传统,使得时人对印度异域的想象得以投射在大理境内,认为大理即昔日之古天竺所在。

披着山志体例,《鸡足山志》是以地方史的角度把它自己写成古天竺为中心的佛教史。惟大迦叶是整套山志中的核心人物:他承继释迦牟尼佛的袈裟,隐身于鸡足山等待着将袈裟传给未来佛弥勒佛。佛教经典已预设了大迦叶之不在场性,于是,在整本山志中,全滇皆成为佛教腹地,而通滇境之人群与历史也成为此核心论述之延伸。首先,通书以大迦叶为象征性代表,“沿革”采用双重原则,以中原正统纪年,系之以古天竺佛教事件。再者,“疆域”之描写亦然,他将鸡足山和西域系之于崑仑南干,于是有山水考证与附会之论。第三,在“风俗”项下,他将云南布政使司辖下诸府罗列其中,囊括云南府、大理府、临安府、澂江府、武定府、元江府、广西府、永昌府与楚雄府等21个府的风俗,并记录各府之佛教风俗。从这些书写内容来看,他的目的似乎不只是写鸡足山的历史,而是把云南之人、事、物放在古天竺的佛教史铺展开来,甚至有全滇之历史源自于释迦牟尼佛传袈裟之教法史之意味。整本山志的论述与《大理府志》《云南通志》相依、相仿,乃至有相抗衡的意味。它是一本从地方视野出发,试图讲述古天竺如何变成当下的云南之历史文本。

换句话说,高奣映的《鸡足山志》与李元阳的《大理府志》《云南通志》是一组文类相同,但文本内容却相互辩证,是更积极地在极端本土意识下塑造出来的历史叙事。他强化佛经大迦叶尊者此一神圣符号,也有衔接历来地方流传的佛教祖师信仰的历史意义。

我们不清楚高奣映的《鸡足山志》是否影响接下来两本传说文类的流传。清初以来刊行的章回小说《白国因由》与《掷珠记》,为地方历史留下其它书写的可能性,此二传说文本都强调佛教的开化者:一者是观音;一者是摩伽陀祖师。这三本书皆可视为地方士人以不同文类增修删补的方式,重新写出具有地方意志之历史的一脉表现。

(二)《白国因由》与《掷珠记》

这两本传说谈的都是外来者开化地方的故事,前者所开化的是白国;后者所开化的是鹤庆。《白国因由》由康熙年间大理圣元寺的僧人寂裕刊刻而成,内容来自圣元寺门扉刻画的观音故事,据说此事故是依据《白古通》刊刻而成,其内容又可追溯到10世纪“南诏图卷”,也就是观音七化授权南诏开国始祖细奴罗的一段故事。也就是说,《白国因由》采用章回小说的文类型式,将古老传说母题“观音七化”延展出“观音十八化”的民间故事。《掷珠记》记载的是摩伽陀祖师到鹤庆开化农田的故事。这位摩伽陀祖师和观音僰僧,皆以古老开化僧人的形象在新的传说文类中被重构出来。虽然此二传说迟至清初才出现,但故事主题却是从古老母题中延伸出来,其在民间以口耳相传的方式流传,复又在士大夫化过程中被“转译”或“转写”成为章回小说。章回小说此一文类的流通,很适合将社会与人群在空间与阶层流动与变化时的共同期望串连在一起,其体例之“延伸性”与“重复性”,也呈现出一种历史心态的结构性反应。

在由官府主导之典范历史架构下,观音与摩伽陀祖师的传说面临叙事零碎化,偶见于志书之“仙释”或“神异”条目,或出现于僧族之家谱或墓志铭。这些神僧开化的传说内容原有深厚的社会基础,也具有一脉相承的承续性,但因为明朝治理下缺乏正统叙事文类之支持,故其在民间传播的过程中产生重复、移植与挪用。这正说明某类历史文本随着不同政治局势的变化,而面临松散与自由地重新被编纂的情形。

以《白国因由》为例,它呈现循环性的时间周期,由观音反复示化来组织“历史”。观音以各种不同的形象出现于各地,“化身”足迹遍布大理邻近各地。观音七化扩大到十八化的内容包括《观音初入大理国第一》《观音化身显示罗刹第二》《观音乞罗刹立券第三》《观音诱罗刹盟誓第四》《观音展衣得国第五》《观音引罗刹入石舍第六》《天生细奴罗主白国第七》《茉莉羌送子与黄龙第八》《波细背幼主移居蒙舍观音授记第九》《观音雕像遗爱第十》《观音口授方广经辞张敬入寂第十一》《普哩降观音第十二》《观音利人民化普哩第十三》《观音化白夷反邪归正第十四》《观音以神通化二苍人第十五》《观音累世行化救劫第十六》《大杨明追段思平观音救护第十七》《段思平讨大杨明观音指路第十八》。很明显受到明清章回传奇小说此文类之表现型式的影响,故事轴心仍强调观音开化与大理的关系,不脱“南诏图卷”的架构。然在文字化过程中,此传说文本将过去王权的历史,改写成具有章回小说惯有的故事细节,并将开国国王细奴逻视为佛教天龙八部的“龙子”等。此神话的历史,是大理佛教徒将民间集体记忆予以重组与创作的后果。

这种传说文本正好突显大理社会在逐渐“去夷化”的同时,重新建构出一套以大理/宗教起源为中心的历史主义。虽其将大理及其周边视为古天竺所在地,但更重要的是要用释迦牟尼佛成佛悟道之所在地来神圣化地理空间,观音十八化是重复并宣示佛教神圣空间的绝对性。这些文本似乎是以一种无时间性的、循环的、宗教的叙事,对其历史进行领土主权(tenitorial sovereignty)的宣称。

再者,大理北方鹤庆也刊行另一个传说文本,名为《牟伽陀祖师开辟鹤庆掷珠记》,简称《掷珠记》,由乾隆甲午(1774)进士赵士圻刊印。《掷珠记》出现的时间已无可考,其主角是名为牟伽陀的僧人。摩伽陀实为印度古国之一,昔日有摩伽陀(即牟伽陀)僧人赞陀啒多开化鹤庆之传说,赞陀啒多后来成为鹤庆、丽江与腾冲等地之重要传奇人物,也被塑造为大理之土僧祖师。明中叶以来,林俊在鹤庆大肆毁佛,故时人以摩伽陀回避赞陀啒多。此牟伽陀祖师,即摩伽陀之异称,实为相通。牟伽陀之开化鹤庆,犹如《白国因由》观音开化大理的故事一般,只不过以牟伽陀取代观音,祂也是一位具有神僧形象的开化者。不同的是,《掷珠记》描写一位自吐蕃南下到大理的神僧名为摩伽陀祖师,因其法术高强,南诏国王将公主嫁给他,成为南诏国王的女婿,后来其前往北方解除鹤庆水患,受到百姓崇奉。不论是观音或是摩伽陀僧人赞陀啒多,都是一段与开化有关的叙事。

和前述正统历史所强调的诸葛武侯相较,“开化”与“降魔”的主人翁,一是观音,一是圣僧,传说内容通篇是宗教语言。文人士子以其不符典范历史,无法将之完整录于志书,但对原来寻袭师宗的大理传统社会来说,这些传说却顽强地重新塑造着他们不愿遗忘的过去,并以章回小说的方式重新将之组织起来。无疑地,支持传说历史的社会基础,是与逐渐活络的新兴乡里社会有关。他们为建立乡里日常生活的社会秩序,也重新建构开化者的历史。这些开化者的形象不仅是人群认同的标记,也是乡里人群在跨人群整合与重建地域社会时的重要文化资源。

不论是《白国因由》《掷珠记》或《鸡足山志》,它们的共通之处是将大理视为古天竺,并将佛经中的释迦牟尼佛与阿育王的故事地点挪置于白国所在地,也就是大理。《白国因由》写道:

一日,(阿育)王与师优波毱多点视其塔,至白国阳南村造塔所,乃问师曰:“此国山青水秀,有何灵迹?”师曰:“此处古称灵鹫山,释迦如来为法勇菩萨时,观音为常提菩萨时,在此地修行。常提菩萨求法殷勤,法勇菩萨将无上菩提心宗在此尽传。后来,观音菩萨当来此处。”

在《掷珠记》中,则有:

鹤庆,古名蒙统罗,属天竺国东南界。汉班固西域传所称越雋,即今迤西诸郡,鹤庆属焉。西域界天下西乾方,其俗信释。周灵王时,有释迦牟尼佛与孔圣同时生,载于内典释迦曾请灵鹫山修行,即大理之苍山也。

在高奣映的《鸡足山志》中,依据山志体例将大理的历史写成古天竺的历史。他在鸡足山之沿革中以正统历史编年为轴线,系事以佛教故事。其内容也引用《白国因由》以及其它地方传说。与上述二者不同的是,他强调鸡足山是大迦叶入定之处,也是未来佛弥勒佛即将下生的道场。

这里无法针对此三种传说文类展开比较,但想要提出一个论点,即:这些文类与文本的流传都有其社会与历史的基础,然随着各别身份人群的政治转向而使其论述产生各种他者化的倾向。这种他者化有从淡化“族群身份”转而强化“地缘中心意识”的表现,而且还采用宗教圣地的方式来建立其合法性。不同文类本身重视的不在于历史真实性与否,而是人群如何在华与夷、中央与地方、正史与野史、记忆与遗忘等政治不平衡的大架构重构他们的历史。这是一场隐晦的对话与辩论,也是相互妥协的过程。如果说,特定的身份拥有特有的历史记忆,那么,上述有关大理社会的多重历史叙事,正好说明了许多不同身份人群的意图与想法。

六、两种典范历史的建构

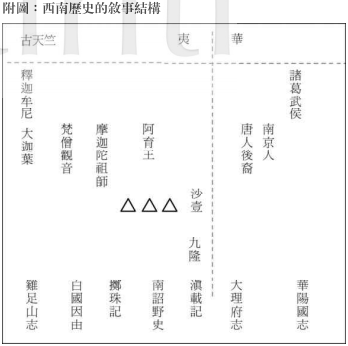

中央王朝对“边夷”有一套既定的书写典范,地方社会也有不同的叙事传统以及回应之策。放在长期的地方史脉络来看,这些不同历史叙事,看来似矛盾且纷歧,却巧妙地保留一种社会结构流变的遗留,或是说,不同身份人群藉由此书写媒介进行社会对话与历史想象,保持着某种不同历史机制下的记忆。(见附图)从本文的讨论大抵可以分为以下几个重点:

(一)官方文献往往强调线性的(linear)书写,以其正统政治之朝代与人物作为标志过去之经纬,试图以此来塑造具有特定价值与意义的时间系谱,这种时间系谱也暗示了“中心”与“边陲”的空间政治性;于是,僰人便成为拉拢大理世族的合理媒介。

(二)“僭越”的过去是中央与地方共同刻意回避的一段地方历史,大理士人如何在华夷架构中重新找到历史书写的出路是值得讨论的,此涉及历史书写之文类与体例。从杨士云、李元阳、杨慎与高奣映等人所留下的文字得知,他们以不同的文类来重构地方历史,包括地方志书、野史与山志,这些文类在“型式”上完全符合正统文化的表达。李元阳在面对正统文化的同时,有意识地在不同文类中保留相当丰富的历史线索。他在正统历史书写格式中,将这类“僭越”的历史编入《大理府志》与《云南通志》之“古迹”与“羁縻志”项目中。这种作法成为当时志书之异例,也被官府所接受。吊诡的是,李元阳的好友——流寓文人杨慎,他比白人士子更积极地将不符合体例的传说编成《滇载记》与《南诏野史》,留下许多古老的神话与传说。整体上来说,这些文本呈现相当的纷歧、不一致、相互挪用、混淆,也产生了神话与历史相杂揉等特质,甚至有学者以其为荒诞。但是,若将其书写者的身份、文类相互比对,可以看出这些书写者以巧妙的方式用不同的文类将不同版本的历史与传说记录下来,虽未知是否士人间的刻意安排,但可以看出文人间集体书写的文化。

(三)这种文字书写的技术、风气与传播曾发生一连串的连锁反应。李元阳受官府之托撰写地方志,也就是依据府州县的行政范围与既定之书写架构来论述之,其以府州县为中心,便意味着山乡是边陲之区,或是荒敝之地。但从土官的角度来说,山乡正是其辖地之所在,在政治治理以及宗教象征意义上来说,山神信仰是其统治领地的核心。丽江府的土官木增与姚安府的土官高尔映,他们在明末清初积极编纂以山乡为中心的《鸡足山志》,以地事人、以地系史的叙事架构,是对官志内容之不足所采取平衡书写的举措,此应视之为土官对官志书写之视角的一种抵制。二次编纂皆采用志书之格式与体例,也吸纳许多不容于当局历史意识型态的龙神与神话传说,在高奣映主导的版本中,甚至将云南划归于古天竺之辖境,宣称云南在地理空间上曾是“古老的印度”。此叙事与地方志书试图将西南纳入中央王朝之“华夏版图”的作法迥然不同。而这种古天竺的历史叙事,也成为结合山乡土官政治与佛教仪式正统的一次文化创举。明末杨慎所撰写的南诏“野史”象征着士人以积极态度面对不被重视的王权历史;高奣映的《鸡足山志》是对零碎化的志书叙事的间接评批。直到清初,古代佛教神话与历史叙事重新以另一种章回小说的型式出现,大理刊刻之《白国因由》、鹤庆乡士大夫刊行之《掷珠记》,此二者皆是地方社会对其历史记忆重组与再造的文化表现。换句话说,这些文类为多元纷歧的社会记忆与人群历史提供了更多元的发声管道。

(四)地方历史叙事的基础往往是口传性的记忆,呈现出多元的、复线的(bifiircated)时间观,如不同人群说不同起源的故事,不同身份也强调不同的祖先叙事,起源凝固成为特定的历史事件,呈现传说与神话般的反复性与结构性。在中央王朝主导的书写框架下,地方人群试图将多元的、象征身份的符号体系编织到正统历史叙事之中。只不过,地方所认知的“正统”往往是源自于宗教的力量,而且是透过一种重复的、挪用的符号来讲述无时间性的历史。圣地的历史甚至表现出强烈的共时性的意义!这些纷歧的历史文本,不仅提供一幅喧哗历史之生动图像,也呈现了其内部相互补充、竞争与仿效的历程。其重要性,不在于文字考证层面的意义,而在于历史话语权。

纷歧的历史叙事虽不利于考证真实,却有助我们认识到不同的行动者对历史有其主观的想象与期待,尤其是他们对“典范历史”的认知各有不同。而历史叙事之所以产生如此多样性,主要是与口传到文字书写时,不同身份人群在记忆过去时采取不同的书写策略有关。口传与有文字社会并不是线性的发展关系,不是口传社会消失,取而代之而成为文字型的社会。他们之间是并存的、复线的,甚至也会产生交叉攀附与仿效的效果。这些纷歧的文类与文本,正好说明不同人群处于不对衬的社会条件之中,人群的流动与身份分化促使其杂揉出不同的叙事文本。即便历史叙事内容没有产生一致性的标准版本,也透露出不同人群对历史话语权与诠释权的强烈需求。我无意在文中将这些纷歧的文字书写导向考据或实证性的研究,这些多元纷歧的叙事反而提醒我们,人群在适应新的文化时所产生的复线性的思维,而这正是明清西南历史与社会的特殊之处。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《历史人类学学刊》2018年4月第16卷第1期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛