西方学者多有论证《诗经》产生于口述文化环境中,认为在《诗》的创作和传授过程中,书写没有起到多少作用。然而,最近出土的几种《诗经》及与《诗经》有关的早期写本对这种说法提出了质疑。本文根据一些写本以及其他出土文字数据,论证了书写在《诗经》早期历史的每一阶段都曾起到重要作用。

原 载 /《文史哲》2020年第2期,第21-38页

最近有一篇讨论中国传统文学“不稳定性”的采访广为流传,宇文所安(Stephen Owen)在采访里表示《诗经》是“不可断代”的,认为没有证据表明在汉以前存在《诗经》的集合本,而且战国时期人们也确实没有能力把文本书写下来,至少没有能力正确地书写。宇文所安总结说,《诗经》里的诗歌当时大概是通过口头来传授的,这也在后来影响了它们最终的书写形式:

我同意柯马丁的很多意见,比如《诗经》是不可断代的。首先,没有任何证据表明在汉以前《诗经》曾被作为一个整体记录过,我们可以猜测它曾经被记录过,却在秦火中被焚毁了,但也可能是到比较晚的年代才出现了集合本。我觉得当时的人在没听过《诗经》之前是记录不下来的,得先有人记住诗的内容,解释给人们听,然后其他人才能从所知字库中找到对应听到的读音的汉字,艰难地记录下来。在汉以前,可能很多人都能把《诗经》背得很熟,以至于不需要文本的记录。想一想,如果《诗经》一直是一种口头文本,又是用古老的方言传颂的,那么如果语言变化了,文本的内容也就会跟着变化;在传播过程中,如果有人不明白某些细微之处的意思,他可能就会按照自己的理解添加某些声音相似的字……所以这不是一个在确切的时间写成的文本,而是经历了一段相当长的传播和诠释的历史过程。

较之他之前对《诗经》的性质发表的一些评论,这篇采访里宇文所安更为坚定地表明了他的主张。有一众研究中国早期文学的西方学术权威都发表过类似的看法,主张在《诗经》的创作和传授过程中口传性占据主导地位,而宇文所安不过是他们之中最著名的一位。

鉴于他们的这些言论,或许有人会以为存在什么切实的证据可以表明《诗经》是口头创作和传授的,而书写一直到很晚都还在文本创作中扮演着微不足道的角色。可事实上,在古代中国的环境里,罕有直接证据支持这些说法,甚至什么可以被视作证据,也是仁者见仁,智者见智。而口述文学的相关理论却常被认为是普世性的,而且有时还专门用来研究中国的《诗经》。

说几乎没有证据支持《诗经》的口头创作和传授,并不是说口述在这个过程中没有起到任何作用。今天我们当然以歌词的形式听过或许还唱过大多数的诗歌;大多数人听诗远多于实际去读诗。在古代自然也是如此。于今于古,笔者无意否认这种行为对诗人和歌词作者创作的影响;他们当然会在写作时再三地出声吟颂他们的作品。不过在今天,他们多半确实会写下来。在本文中,笔者将给出充分的证据(一些是最近发现的,更多是很早就有的)来说明在《诗经》形成的各个阶段,无论是公元前1000到公元前500年左右的最初创作阶段,还是贯穿整个春秋战国的传授阶段,亦或是汉代的最终编纂,书写都扮演了重要的角色。

于此,有必要说明笔者想要论证什么而不想论证什么。着力证明书写与写本在《诗经》创作和传授中所起的作用,并不是说仅有书写参与了其中。将文本的最初创作想象成是某个孤独的诗人(亦或是305个孤独的诗人)在竹简上龙飞凤舞的成果,或是低估口述在之后几个世纪的流传过程中所发挥的作用,都是荒谬的。毕竟,这些诗曾经在某种意义上是歌曲,所配的音乐赋予了它们生命。不过,如笔者所说,在古代中国的背景下,在一个书写发达且愈发普及的时代,幻想书写不影响这些诗歌的形式和措辞也是同样荒谬的。

一、口述文学理论与《诗经》

笔者提出的论点与很多《诗经》研究(尤其是西方的研究)观点背道而驰。有很多不同的论述支持《诗经》的口述性,不过它们大多数或明白或隐晦地来源于对荷马史诗、《新约》、马尔加什语言决斗、南斯拉夫民谣及古英语诗歌等的研究,而极少有观点是基于中国早期文学传统本身,甚至其中最具影响的为中国早期文化史各个方面的研究都带来了巨大转变的葛兰言(Marcel Granet, 1884-1940)和王靖献(C.H. Wang)的研究,也是产生于1970年代简帛写本发现之前。

而有一位学者的《诗经》研究既与口述理论相关又对新出土的写本给予了应有的关注,他就是柯马丁(Martin Kern)。宇文所安曾说,柯马丁的许多想法都与自己一致。柯氏结合古文字材料进行了一系列关于《诗经》的研究,他也认为《诗经》的传授在很大程度上是一个口头的过程。在对这个问题最深入的一篇研究里,他考察了六种不同的《诗经》或引《诗经》的写本,并且提出了一个方法论用于分析这些写本的书写。他发现,引文中有三成之多的汉字与传世文献不同,又进一步发现,这些异文大多数在本质上是同音的,它们的声旁属于同一个谐声序列。关于这些写本的产生,柯氏提出了三种可能的情境——“面前有底本,抄手一边看底本,一边写抄本”“有人朗读底本,抄手一边听底本,一边写抄本”“手头无底本,抄手凭着记忆写,或者听人背诵着写”。柯氏总结说,手头没有底本的传授过程可以最好地解释写本中出现的异文的比例和性质。

柯氏文章深入而清楚的论述对许多读者来说很有说服力。可惜他提出的文本创作情境存在一个基本的方法论问题。柯氏说:“异文的出现……影响了《诗》的引文,就像它们嵌在战国哲学散文里那样。”换句话说,《诗》的引文里所发现的异文的比例并没有什么特别的。更确切的说,这些引文的书写,与出现这些引文的文本的书写,以及其他写本的书写,都仅仅反映了当时的书写体系而已。

尽管秦代初期的官僚机构就已开始规范中国的书写体系,但是直到汉代,书写规范(笔者意指“正确的书写”)的牢固意识才逐步建立了起来。在这之前,情况类似于塞缪尔·约翰逊(1709-1784)或诺亚·韦伯斯特(1758-1843)的字典出现之前的英文书写:当时根本就没有“正确”的拼写。柯氏对这个现象有很清楚的认识:

从写本来看,帝国之前和帝国早期的书写体系似乎并没有系统地扫除音同或音近所导致的歧义。这可见于大量的音同或音近的异文。尽管当时对于书写系统肯定有一定程度的规范——否则,这个系统就无法运行——但是有个别抄手,也可能很多抄手,会使用迥然不同的文字来书写相同的词汇。即使在同一个写本当中,抄手也会使用不同的字来写同一个词,这说明他们享受了很大程度的书写自由,这也可以反过来帮助我们解释为什么在所有文本中都会有差不多三分之一的异文。

虽然如此,柯氏的整个分析却是建立在对战国至汉代早期的楚系文字写本与我们现在作为标准的楷书传世本《诗》的比较上。很难明白他怎么会说:

我们所分析的写本含有各种不同的异文,不但与传世文献不同,而且彼此也不同。就辨认这些异文而言,只要我们能够认出构成文字的各个部分,并为其作出相应的楷书释文,那么文本是否是用本地或地方的文字系统(譬如,现在通常所说的楚系文字)书写而成就并不重要。

文本是否是以楚系文字或传世本中的楷书文字书写当然重要。比较这两种不同的书写规范(于此笔者仅指书写系统;它们当然不仅是“书法”形式)就像是比较今天繁体字的《诗经》和简体字的《诗经》一样;这两种版本的不同无疑十分类似于古代写本之间的不同,但是这丝毫不能说明它们原来的书写方式和它们传抄用的底本到底是怎样的。

除了柯氏在分析写本抄写方式时存在的方法论问题,我们现在至少可以举出两个实例来表明写本的抄写过程涉及一个底本和一个抄本。首先,在柯氏文章发表之后,新的证据出现了,它非常类似于柯氏所用的证据,这一证据明确地表明了文本的抄写确实是基于底本。上海博物馆发表了所藏的四篇竹书写本,均有甲乙两本,它们是:《天子建州》《郑子家丧》《君人者何必安哉》和《凡物流形》。通过细致的比较,可以看出每篇竹书的甲乙本,都包含了同样的写法特别的文字和增加的装饰性笔划,甚至还有同样的标点符号。特别是《天子建州》和《凡物流形》,这两篇的甲乙本中肯定一个是底本,一个是抄本。

底本传抄的证据还见于之后的中国写本文化。倪健(Christopher Nugent)在有关唐代诗文传流的博士论文里考察了韦庄(836-910)《秦妇吟》的八篇敦煌写本。我们知道,或至少大概知道,韦庄这首238句的七言诗作于公元886年。在含有此诗的敦煌写本中,五篇载有确切的抄写年代,即P. 3381(905年)、P. 3780(955年或957年)、P. 3910(979年)、S. 692(919年)和P. 2700+S. 692(920年)。倪氏将这八篇写本两两比较,从中发现的异文种类与柯氏的发现并无任何不同。倪氏总结说:

虽然我们有理由相信,有的传流是根据记忆,但是有具体的文本证据表明,抄手的书写利用了底本。……《秦妇吟》的书写传授证据更为有力,可以分成两类:抄手利用传授过程中的底本,和抄手利用当时存有的底本。

这些抄本有的还保留了抄手的名字和抄写日期。毋庸置疑,唐代的抄写过程和战国时代的抄写过程并没有根本的不同。

柯氏的文章在将《诗经》的讨论引向近四十年来数量惊人的古代出土文献方面起到了积极的作用。不过,虽然这些出土文献提供了很多宝贵信息,但它们也揭示出我们对古代中国的认识有多么贫乏。柯氏在2005年提到,他的结论只是阶段性的,可以基于新的证据而改变。而新的文本发现也确实使我们的认识大为改观。笔者认为,有关《诗经》的一些最新发现及之前的一些证据都表明,从最初创作到传授过程,直至最终编纂,书写确实参与了《诗经》形成的每一步。

二、写本新发现与《诗经》

2001年,上海博物馆公布了首篇馆藏战国楚竹书,题为《孔子诗论》。整理者将这个写本归到孔子名下的做法激起了第一波关于写本性质的争论;不过,整理者的解读在后来得到了证实。尽管文中引孔子的话仍然有可能是后人伪托的,但它确实反映了公元前四世纪的儒家对《诗经》的理解。在整理拼复后仍旧残缺不全的状态下,与其说这个写本是《诗经》的集合本,倒不如说它更像是一连串零散的五十八首诗的篇题及非常简略的诗歌内容特点的描述。尽管如此,这个写本仍然提供了《诗经》的几个主要部分即《颂》《雅》和《国风》(《国风》作《邦风》)的简短介绍。虽然《孔子诗论》里提到的许多诗题都采用了与传世本《毛诗》中不同的字,但上海博物馆的整理者成功辨识出了传世本中相应的五十一首诗的篇题。其他一些学者也就文本其余部分的释读提出了合理意见。可以清楚地看出,无论是五十一首诗题还是五十八首诗题,《孔子诗论》与我们所知的《诗经》相去不远。尽管柯氏强烈地主张《诗经》的口头传授,他仍然写道,这个新的写本“表明存在一个与传世本出入不大的相对稳定的文本”。

自《孔子诗论》出版以来的几年里,关于《诗经》在先秦时期的性质与传流,又有更好的证据现世。2008年,清华大学的一位校友向母校匿名捐赠了一大批战国竹简。当时,没有人知道这些竹简的内容,许多竹简都还包裹在它们被盗掘的坟墓的泥团里。然而,因为认识到这些写本潜在的重要性,清华大学专门成立了出土文献研究与保护中心,这个中心在李学勤的领导下立即展开了整理工作。2010年底,中心公布了这些简的第一辑,此后,其他简以每年一辑的速度相继出版。据整理者估计,他们还需要十五年的时间才能将全部简出版完毕,而学者们无疑还需要更多的时间来消化这所有的财富。

清华简公布后,引起了中国学术界极大关注,中国经典的早期历史将因此变得更加明朗。虽然这些简不幸是通过盗墓和匿名捐赠来到清华大学的,但毫无疑问,它们是真正的战国写本。它们大部分显然是以南方楚国文字书写的,这种文字经过过去的二十五年已经为古文字学家们所熟知。碳14断代和古文字学家的估算都将这些竹简和上面的书写的年代推断为公元前四世纪末。在迄今出版的清华简里,有几辑的内容是诗歌或包含了诗歌,其中还包括传世本《诗经》中的两首诗。所有这些诗歌都直接关系到《诗经》的性质问题,值得更全面的研究。于此,笔者仅考察两首可与传世本对读的诗,或者更准确地说,是这两首诗的部分。

药药旨酒

兄弟,庶民和同。

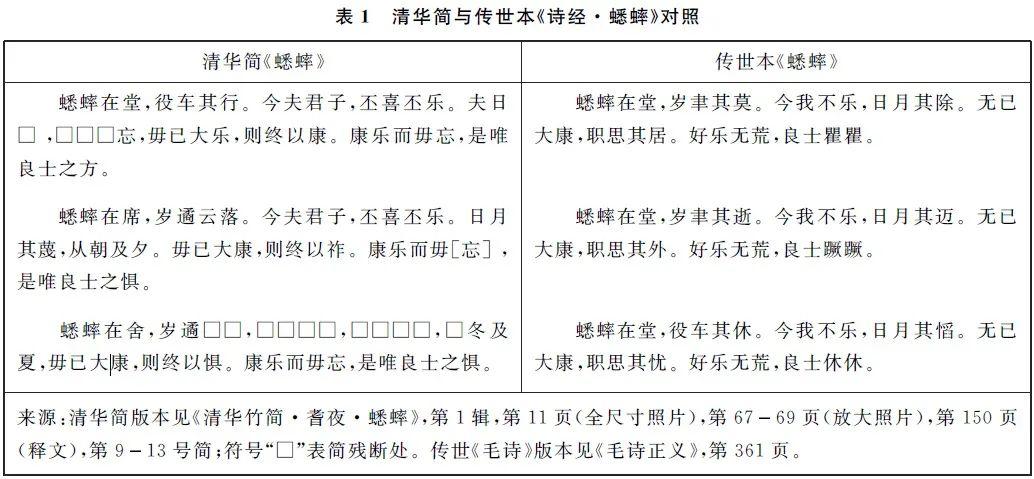

兄弟,庶民和同。在武王几番诵读类似的诗句后,正当周公要献上第二首诗时,一只蟋蟀跃入了大堂。见此,周公改音变调,唱出了一章应景的《蟋蟀》诗。不幸的是,此处清华简有两处残缺,不过保留下来的部分已经足够我们理解此诗的结构。这首诗的大部分内容对《毛诗》的读者来说应该很熟悉,会使他们联想起《唐风》中的那首同名诗。把这两首诗放在一起,可以很好地揭示出它们的异同(见表1)。

当然,个别字词会有一些不同。清华简里的“文非易”,在传世本中是“命不易”。清华简里,“陟降”的是“事”,而在传世本中却为“士”(不过《毛传》读为“事”)。在清华简里,“监”前面是动词“卑”,而在传世本中修饰“监”的是“日”。另外,这两个版本中“弼”这个词的用字也不同:清华简里为“弼”,而传世本中却为“佛”。

不过,这都是一些相对次要的差异。上文考察的《蟋蟀》的两个版本或许还可以被看成是两首不同的诗,只不过它们有一样的主题和一些相同的措辞罢了,但是,《敬之》的这两个版本就很难不被看作是同一首诗。这样的话,我们现在就有了一个无可辩驳的证据,表明传世本《诗经》里至少有一首诗在不晚于战国的时代以书写的形式传流。

三、《诗经》书写性的其他证据

据目前所知,清华简《敬之》是唯一能够表明《诗经》所有诗歌都是在秦焚书之前写就的人为证据。不过,另有一些密切程度和确凿程度不一的证据可以说明,在当时其他一些诗歌也是以书写的形式传流的。于此,笔者将考察《诗经》里的诗歌在三个历史时期中的书写:约在汉代的最终编纂,早期的传授阶段,及单首诗歌创作的大概时期。在对每一个时期的讨论中,笔者都会引用一些坊间证据,不过笔者相信,这些证据对于认识整体的趋势将会很有启发。在《诗经》的这三个历史时期中,笔者认为书写(这里“书写”指抄写汉字至比较持久的媒介上的体力活动)对文本的形成起到了,或至少可能起到了作用。这个观点不是说记忆、背诵、表演或它们的任意组合对文本的形成没有起作用,它们起过作用是毋庸置疑的。但是,《诗经》书写性的证据是值得所有对《诗经》创作方式感兴趣的学者们注意的。

(一)《诗经》的写作与编纂

一般认为,《诗》的所有抄本在公元前213年秦施行挟书令时被烧毁了,不过后来整个《诗经》又凭借秦代身处江湖与庙堂的学者们的记忆得以重建,这很大程度上得益于其押韵的性质。笔者认为,当时大多数的学者,无论是否身居朝廷,都确实熟记《诗经》,这种记忆肯定在汉代对《诗经》的重建中起到了某种作用,这点无可怀疑。但是,秦代焚书究竟对《诗经》的传授产生了多大影响,笔者认为还有相当大的疑问。我们有一些实证证据来探讨这个问题。1977年,安徽阜阳双古堆一号墓出土了《诗经》残简。墓主是汝阴侯夏侯灶,去世于公元前165年。似乎没有什么办法能够辨别出阜阳《诗经》写本是抄写于汉建立之前还是之后(基于某些理由可推断同一墓中出土的《周易》写本可能抄写于秦代,而它与《诗经》写本的字迹十分相近),不过,这座墓的断代给这份写本划定了一个明确的下限——不晚于西汉早期。

遗憾的是,阜阳《诗经》写本残损过甚,有关文本传授的直接信息几不可得。但无论如何,写本书于竹简的事实应该可以提示我们,最晚从春秋开始直至汉末,文本的标准媒介就是竹简。由此可得一个很好的推论,即这个媒介对文本的书写方式产生过深刻的影响。笔者认为更好的推断是,该媒介对文本重新书写的方式,也就是早期写本的重抄与编辑方式,产生过深刻的影响。在阜阳《诗经》写本的例子里,简上所书之字大小不一,这确保了每支简都可以正好容纳一首诗里的一章且仅有一章。写本的这种物质属性也应该对文本内容的呈现和保存起到了意想不到的影响。如果竹简编绳断开——这种情况在古代显然时常发生——可以料想,一首诗中的一章就可能会被嫁接到另一首诗上,尤其是当它们主题类似的时候。

关于《诗经》口头与书写性质问题的争议,在笔者看来,像这样的“错简”就证明了几乎必定是一个写本抄写到另一个写本。当然,我们没有完整的阜阳写本的抄本。然而,有其他证据——尽管是间接证据——表明有至少一枚这样的错简影响了传世本《毛诗》的最终定本。

在笔者最近出版的《重写中国古代文献》一书中,笔者将《缁衣》的两个战国写本与传世本《礼记》中同篇题的一章作了对比。《缁衣》含有大量的《诗经》引文,《缁衣》写本中大多数的《诗经》引文不仅与传世本《礼记·缁衣》吻合,也与传世本《诗经》相符。然而,在《缁衣》写本引《诗经》时,有一处与传世本《缁衣》里对应的引文存在显著差异。笔者认为这一处差异可以表明传世本《诗经》自身的一个有趣特征。

《缁衣》战国写本引《诗经》如下:

诗云:其容不改,出言又顺,黎民所信。

《礼记·缁衣》中对应的引文相似到足以表明它们应该来自同一首诗,但是又不同到足够引起我们的注意:

诗云:彼都人士,狐裘黄黄,其容不改,出言有章,行归于周,万民所望。

传世本《礼记》引用的这六句诗构成了传世本《毛诗·都人士》完整的第一章。然而,郑玄在他(127-200)对《礼记·缁衣》所作的注里指出这六句诗虽见于《毛诗》,却不见于《齐诗》《鲁诗》和《韩诗》,而这几个版本是郑玄其时《诗经》的官定本。

有两处文本证据可以证明,失传已久的齐、鲁、韩本《诗经》确实没有包含这一章诗。首先,《左传》也引用了这章诗的最后两句:

行归于周,万民所望。

唐初孔颖达(574-648)的《毛诗正义》又反过来引用了服虔(约125-195,郑玄同时代人)的《左传注》,说了如下明显自相矛盾的话:

逸诗也,《都人士》首章有之。

其次,熹平石经(官定儒家经本,抄刻于公元175-183年郑玄在世时)中有一首题作《都人士》的诗,但其中却根本没有包含这一章的内容。

清代学者王先谦(1842-1918)在对汉代《诗经》文本的研究中指出,这一章虽然表面上与同诗其他章相似,但其实却具有不同的结构。毫无疑问,这一章诗是某首佚诗的孤章被嫁接到了这首诗上。通过对这首诗的考察,笔者相信王氏肯定是正确的。这首诗全诗如下:

彼都人士,狐裘黄黄。其容不改,出言有章。行归于周,万民所望。

彼都人士,台笠缁撮。彼君子女,绸直如发。我不见兮,我心不说。

彼都人士,充耳琇实。彼君子女,谓之尹吉。我不见兮,我心苑结。

彼都人士,垂带而厉。彼君子女,卷发如虿。我不见兮,言从之迈。

匪伊垂之,带则有余。匪伊卷之,发则有旟。我不见兮,云何盱矣。

结构和基调的差异,再结合郑玄和服虔的注,都可以表明《诗经》里原本有两首不同的诗都题作《都人士》。第一首关乎道德的诗很可能既包含了见引于战国写本《缁衣》的文句,也包含了传世本《礼记·缁衣》中引用的整章内容——也就是传世本《都人士》的第一章。第二首关乎浪漫的诗大概原本只包含了《毛诗·都人士》中第2-5章的内容。

写本与传世本中不同的引文,为《缁衣》的编辑问题带来了一些有趣的启示。笔者在之前对这些写本的研究中,曾得出结论说:

显然,在《缁衣》的写作与汉代之间的某个时期,第一首《都人士》除第一章之外的其他章节就都亡佚了;之后,它的第一章就被嫁接到了《毛诗》里第二首《都人士》的开头。《礼记·缁衣》的编辑肯定熟知《毛诗》,他有可能意识到了《缁衣》中的引文并不见于《毛诗》,但他看出了引文与《毛诗·都人士》第一章的相似之处,于是就简单地将一个替换了另一个。

《毛诗》中这两首同题作《都人士》的诗的合并,可能会给《诗》的编辑问题带来更加有趣的启示。第一首《都人士》一定是在《左传》和《缁衣》的写作时期(也就是秦焚书之前)与汉代对《诗经》的编纂时期之间的某个时候被佚失的。然而,佚失的《都人士》中的一章显然幸存了下来,可能是被写在一枚单独的竹简上。《毛诗》的编辑看出了这一章与幸存的同题诗其他四章的表面相似之处,于是直接将这一章放在了其他四章的开头。

在笔者看来,两首不同的诗被这样合并不大可能是由于记忆错误所导致的,而更可能是将一组残断散乱的简抄写到一组新简上来做成一份副本的结果。诚然,这只是书写文本在汉代《毛诗》编纂中发挥过作用的一个孤例,不过这却是一个明确而值得考虑的证据。

(二)《诗经》的写作与传授

如本文第一部分所述,柯马丁和一些学者认为,《诗经》的早期传授主要是一个口头的过程。柯氏总结说,一个手头没有底本的传授过程能最好地解释写本所见异文的比例和性质。然而,他也承认古代写本中存在因字形相近而造成的异文,即他所说的“字形相似却并不相关的汉字看起来像是抄写错误,譬如,ér而(*njə)和tiān天(*thin)”,并承认这对他的观点产生了挑战,因为这样的异文似乎是视觉抄写的一个一望即知的证据:

即使这种情况很少见,但该如何用它们来解释现存的抄写错误呢?即使写本中只有一个错误能被解释为就是抄手的错误,那这个孤例也将足够证明这是个直接抄写的过程。然而,抄写错误却并不一定是抄手的错误,它们是文字书写和文字排序中出现的个别错误:字形错讹、文字颠倒、增字减字。这些错误并不只是在抄写过程中才有,也会在各种需要写下一个已经内化的文本的情况里发生。因此,把抄手的错误从更广泛意义的抄写错误中区别出来就极为困难。这并不是说,不存在抄手的错误;写本被抄写时,确实会出现错误。但是,如果我们不能证明抄写错误就是抄手的错误,比如,通过情境证据或信息说明写本确实是被抄写的,那我们就不能自作主张地去这样理解。其实,我们反而应该料想写本中的抄写错误是来自记忆或口头传授,尤其是当这个书写过程并没有底本的指导和支持的时候。

先且不论以“书写过程并没有底本的指导和支持”为前提来循环论证口头传授,笔者想说明的是,把传世本《诗经》里抄手的错误找出来是有可能的——字形错讹的例子就质疑了“抄写错误是来自记忆”这个情境。《诗经》的老师和学生不太可能会错记字形相似却读音不同的文字,除非这些错误之前就已经存在于书写文本当中了。一些例子还可能表明,错误大概是来源于周代文字字形的演变。

当然,这些字形相近的异文只不过在已知的《诗经》各种版本异文里占据极小的比例,但是,就其数量和重要性而言,却并非微不足道。于省吾(1896-1984)作为20世纪最著名的中国古文字学家之一,率先做了早期出土数据(尤其是甲骨文和铜器铭文)与传世文献的字形比较工作。他在传本《诗经》中发现了诸多字形错讹,于此笔者将引用其中的两例。

在传本《皇矣》中,有描述周文王的如下几句内容:

其德克明,克明克类,克长克君。王此大邦,克顺克比。

清代的江有诰(1681-1762)就已经指出,最后一个字“比”(*pih)没有押本章诗韵。他认为,最后一句应该颠倒顺序,读为“克比克顺”,这样“顺”(*m-luns)便可与前句“克长克君”的末字“君”(*kwən)押韵。这个订正意见当然是有可能的。不过,于省吾认为,更好的解决办法是将“比”(上古字形为 )看作是“从”(商和西周时期字形为

)看作是“从”(商和西周时期字形为 或“从”)的字形错讹。在《诗经》其他地方,“从”(*dzong)与“邦”(*prong)押韵,《皇矣》中,“邦”是倒数第二句末字,诗的押韵结构正说明此处应该押韵。正如于省吾进一步指出的,这个修正不但能够解决押韵问题,而且从前几句近义词的使用来看,相较于表“联合”义的“比”,表“跟从”义的“从”也与前面表“顺从”义的“顺”更加匹配。尽管于省吾在20世纪30年代写作时根本无从知晓,但将“

或“从”)的字形错讹。在《诗经》其他地方,“从”(*dzong)与“邦”(*prong)押韵,《皇矣》中,“邦”是倒数第二句末字,诗的押韵结构正说明此处应该押韵。正如于省吾进一步指出的,这个修正不但能够解决押韵问题,而且从前几句近义词的使用来看,相较于表“联合”义的“比”,表“跟从”义的“从”也与前面表“顺从”义的“顺”更加匹配。尽管于省吾在20世纪30年代写作时根本无从知晓,但将“ /从”错抄为“比”的时间必不晚于春秋,因为到了战国时代,原本写作“从”的字被固定写成“从”,“从”和它的古体“从”写法大异,以避免被误抄为“比”。

/从”错抄为“比”的时间必不晚于春秋,因为到了战国时代,原本写作“从”的字被固定写成“从”,“从”和它的古体“从”写法大异,以避免被误抄为“比”。

我们还可以找到一个不同类型的抄写错误,见于《诗经·周颂·维天之命》的倒数第二句:

骏惠我文王。

无论是《毛传》还是《郑笺》,都没有对这句里令人费解的前两字“骏惠”作出直接的批注。于省吾简要指出,“畯疐”(安定的统治)曾见于公元前七世纪的两件铜器铭文,即秦公钟和秦公簋的铭末祝辞:

以受纯鲁多厘,眉寿无疆,畯疐在位。

这个用法另有一例,在于省吾文很久之后才被发现。西周晚期铜器 簋的铭文中包含了如下两句,看上去是当时在位的周厉王(前857/53-前842/28在位)所作:

簋的铭文中包含了如下两句,看上去是当时在位的周厉王(前857/53-前842/28在位)所作:

畯在位,作疐在下。

按照于省吾的意见,在西周和春秋早期,“畯疐”是描述杰出统治者的习用语,表明“安定的统治”,这无疑适用于《维天之命》中的文王。然而,这种用法并未再见于后来的文献。大概最晚至战国,这个习语就不再使用了,甚至也不能被理解了。

相较于容易理解却并不恰当的“骏惠”,“畯疐”更加契合《维天之命》的语境,如果我们能同意这点的话,那么我们还需要问这个异文是如何产生的。当然,“骏”和“畯”的差异仅仅是一个偏旁的变化,因而文献学意义不大。但是,形近字“惠”(*wīs)和“疐”(*tits)的变异看起来就明显是一个用更简单和为人熟知的字去替代更难的(或许在当时是不可理解的)字的经典例子。这种类型的替换只有在诗歌文本的书写传授中才会发生。

一些学者循着于省吾的思路,也指出了一些传本《毛诗》中形近字讹的例子,许多意见很有说服力。或许比较尽如人意的做法是把这些意见都作一个详尽的说明。然而,在笔者看来,仅上面这个例子就足以表明,汉代之前(亦或许远早于汉代),从一个书写文本到另一个书写文本的抄写(和误抄)就已经对《诗经》的传授起到了作用。这个结论不是说口头传授没有同时起到作用,而是说口头传授无法解释《诗经》中的这些异文。

四、《诗经》中诗歌的写作与编纂

笔者已经论述,从一个写本到另一个写本的抄写曾对汉代《诗经》内容的形成起过作用,但在此之前,在先秦很多时候的《诗经》传授中,书写也扮演了重要角色。不过,行文至此,即使读者觉得就《诗经》这两个历史时期所举的这些证据都令人信服,笔者仍怀疑很多读者会感到这些证据并未触及口述论点的核心,即诗歌最初创作于一个大体上口头的环境,直到很久之后才被书写下来。就《诗经》编纂成集这个历史阶段而言,还没有直接的有关单首诗歌本身的书写或口头来源的证据。不过,我们却有约来自西周至春秋上半叶的书写证据,传统认为《诗经》创作于这一时期。鉴于诗歌是否及何时被付诸书写对于口述论点十分重要,这个问题值得我们仔细注意。

史嘉柏(David Schaberg)提出,把书写创作放到一般认为的诗歌创作时期是一个时代错误:

另一个极端——这里我承认是我主观的想法——这样的文本(即《诗经》和《尚书》)被认为不完全可靠,也不适合作为历史的权威直接引用,直到它们能够被表明是来自有可能和有需要创造出高度准确的言行记录的情境为止。

当然,由于缺乏公元前七世纪的《诗经》写本,或许永远也不可能证明《诗经》的诗歌是在传统认为的创作时期之前写成的。史氏不是在强求不可能的东西,他是把证据的要求降低了:只需展示出一个情境证据能够表明这些文本有可能写于当时即可。笔者现在就来论证。

《江汉》,传统上认为创作于周宣王(前827/25-前782在位)统治时期,经常被指出在结构和措辞上都类似于一些西周晚期的铜器铭文。诗歌的主角“召公虎”见于西周晚期的历史记载,他在铜器《调生簋》和《调生尊》(可以比较肯定地断代为周宣王五年和六年,即公元前823-前822)的铭文中也扮演了重要角色。据《竹书纪年》记载,公元前822年召公虎被派领军对抗淮夷,《江汉》显然纪念了这件事:

江汉浮浮,武夫滔滔。匪安匪游,淮夷来求。既出我车,既设我旟。匪安匪舒,淮夷来铺。江汉汤汤,武夫洸洸。经营四方,告成于王。四方既平,王国庶定。时靡有争,王心载宁。江汉之浒,王命召虎。式辟四方,彻我疆土。匪疚匪棘,王国来极。于疆于理,至于南海。王命召虎,来旬来宣。文武受命,召公维翰。无曰予小子,召公是似。肇敏戎公,用锡尔祉。厘尔圭瓒,秬鬯一卣。告于文人,锡山土田。于周受命,自召祖命。虎拜稽首,天子万年。虎拜稽首,对扬王休。作召公考,天子万寿。明明天子,令闻不已。矢其文德,洽此四国。

隹五年三月既死霸庚寅,/王初各伐

(玁狁)于

(玁狁)于

。兮/甲从王,折首执讯,休亡敃。/王易兮甲马四匹驹车。王/令甲政辞成周四方责至/于南淮尸。淮尸旧我

。兮/甲从王,折首执讯,休亡敃。/王易兮甲马四匹驹车。王/令甲政辞成周四方责至/于南淮尸。淮尸旧我 畮人,毋/敢不出其

畮人,毋/敢不出其 (帛)其责其进人,/其贾。毋敢不即

(帛)其责其进人,/其贾。毋敢不即 即市,敢/不用令,则即井

即市,敢/不用令,则即井 伐。其隹/我者侯百生,氒贾毋不即/市,毋敢或入

伐。其隹/我者侯百生,氒贾毋不即/市,毋敢或入 宄贾,则亦/井。兮白吉父乍般。其

宄贾,则亦/井。兮白吉父乍般。其 寿/万年无强。子子孙孙孙永宝用。

寿/万年无强。子子孙孙孙永宝用。

笔者认为,这篇召公虎征服淮夷的铜器铭文是否能够表现史嘉柏所要的“有可能和有需要创造出高度准确的言行记录的情境”是一个诠释和程度的问题。就这方面,或许值得回顾一下高本汉(Bernhard Karlgren)曾经所写的:“重要的是记住……中国早期的书是青铜礼器……冗长而重要的文书由于被铸造在青铜礼器上而保存了下来。真本《尚书》的章节和《诗经》的颂诗可能在被转录于普通木质文书很久之前,就已经被铸于铜器之上了。”我们无需全盘接受高氏的意见,便能领会到《兮甲盘》铭文与史氏所要的书写“情境”之间的关联。诚然,《江汉》诗整饬的结构和修辞效果都与《兮甲盘》铭文(笔者应该补充一句,该篇绝不是最具文采的西周铜器铭文)。但是,铭文确实准确地反映了铜器主人所希望描述的战役信息——尽管它未必是现代史学标准下准确的言行记录——而且描述得很明白。书写在公元前823年显然是可能的。

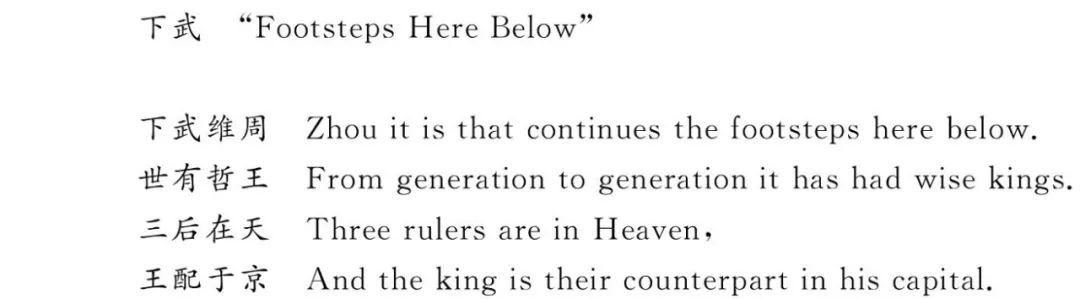

于此本可以多展示一些西周的铜器铭文,尤其是那些或多或少类似于《江汉》诗的西周晚期的铜器铭文。然而,限于篇幅,笔者仅打算再考察另外一首诗来进一步证明《诗经》的诗歌大概创作于这个时期。通过与一些西周中晚期的铜器铭文相比较,方能完美理解这首诗的结构和措辞。这首诗就是《下武》。据《诗序》,该诗是对周文王之子武王的颂辞,不过也早有人指出此诗应该与成王(武王之子)有关,亦或是更晚的某位君王。全诗共六章,每章四句。为了保持阐述的客观性,在此笔者另附上韦利(Arthur Waley; 1889-1966)对全诗及诗题的英文翻译:

与《毛序》理解为武王颂辞相反,韦利着眼于“三后在天”(他翻译为“Three rulers are in Heaven”)这一句,提出这首诗可能与周康王有关。不过,韦利进一步怀疑,这首诗的创作时间应该更晚于康王时期。

其他一些学者,诸如屈万里(1907-1979),从第二章末句和第三章首句的“成王之孚”中,看出了成王的庙号——即“成王”。应该指出,韦利的翻译“And fulfilled what is entrusted to a king” 与《毛传》对这一句的理解一致,即把“成”看作一个动词,意为“完成,实现”,而把“王”当作它直接宾语的一部分。笔者以为,把“成王”看成专有名词是目前为止对这一句比较容易的解读。但是,笔者认为这并不是解读这首诗的关键。

为此,我们还需去看这首诗的第四章,特别是其中的第二句“应侯顺德”。韦利的翻译差不多与传统阐释相符:“Meeting only with docile powers” (“仅只遇到柔和的势力”)。这句也同样容易(笔者看来,可谓更容易)将“应侯”二字看作专有名词“应国之侯”,而非传统上理解的两个动词。《毛传》分别将“应”和“侯”二字释为“当”和“维”,郑玄《笺》云:“武王能当此顺德,谓能成其祖考之功也。”然而,“应”通常意为“响应”,而“侯”几乎从来是一个表示社会阶层的名词。据笔者所知,在中国早期文学传统中,并没有任何其它地方将“侯”读作“维”。即使有,这整个句子在语法上和概念上也很难讲通。君主并不“是”美德,而把君主形容为“顺”也很奇怪。只有当我们认识到,当时确实有一个“应”国被“侯”统治,并且这个国家与周王室还有着非常特殊的关系,我们才能开始真正地理解这一句以至整首诗。

(应)侯见工/遗王于周。辛/未,王各于康。/

(应)侯见工/遗王于周。辛/未,王各于康。/ 白内右

白内右 /侯见工,易

/侯见工,易 一、

一、 百、马//四匹。见工敢/对扬天子休,用乍朕/皇且

百、马//四匹。见工敢/对扬天子休,用乍朕/皇且 侯/大

侯/大 钟,用/易

钟,用/易 寿/永命,子子孙孙永宝用。

寿/永命,子子孙孙永宝用。 乡/

乡/ 。

。 侯见工友,易玉/五瑴马四匹矢三千。见工敢/对扬天子休釐,用乍/皇考武侯尊簋,用易/

侯见工友,易玉/五瑴马四匹矢三千。见工敢/对扬天子休釐,用乍/皇考武侯尊簋,用易/ 寿永令。子子孙孙永宝。

寿永令。子子孙孙永宝。在笔者看来,《下武》这首诗也是一篇同样类型的见证词。为了更好地理解这首诗的结构及创作背景,十分有必要考察另外的两篇铜器铭文。第一篇是发现于1975年12月而现在已广为人知的《史墙盘》,盘面铸有很长的铭文(284字),可以被整齐地划为两部分。前半部分是纪念周王的成就,后半部分是纪念铸成此盘的史官墙和他的祖先为周王所作的服务。由于这篇铭文太长,无法引用全文,笔者于此仅引用其中最早的两位先祖的赞辞,即周文王和墙所属的微氏一族的高祖。

龢于政,上帝降懿德大甹,/匍有上下,

龢于政,上帝降懿德大甹,/匍有上下, 受万邦。……青幽高/且,才

受万邦。……青幽高/且,才 霝处。雩武王既

霝处。雩武王既 殷,

殷, 史剌且/廼来见武王,武王则令周公舍

史剌且/廼来见武王,武王则令周公舍 于周卑处。

于周卑处。 克明悊氒德,夹

克明悊氒德,夹 文王武王达殷

文王武王达殷 受天鲁令,匍有四方,并宅氒堇强土,用配上帝。

受天鲁令,匍有四方,并宅氒堇强土,用配上帝。

现在,仔细看诗的这两个部分,我们可以看出,“王”字在前半部分的三章里频繁地出现,而在后半部分里却突然消失了,被之前提到的“应侯”所代替。再仔细看这两部分的内容,我们发现,前半部分——我们可以把它称作王室部分——是关于王居于都,成其所托,范于四方的事,是《史墙盘》和《逑盘》里赞颂周王的那类事情。然而,在后半部分里,也就是第4章至第6章中,诗的基调就变了,就有了“顺德”“服”“佐”和“四方来贺”这样的形容,而这类质量正是应侯见工用来说他自己的——“遗”王于周、“友”其王——也是墙和逑用来赞美他们的祖先的。

不管与韦利的翻译比起来,笔者翻译的《下武》文学质量如何,笔者自信自己的翻译更好地反映了这首诗原本的结构和意图。笔者的贡献得自对一系列西周铜器铭文的认识,特别是《应侯见工钟》《应侯见工簋》以及《史墙盘》和《逑盘》。

当然,即便笔者对《下武》的背景和结构的理解是正确的,笔者在《江汉》之外也仅补充了一首可与西周铜器铭文比较的诗。虽然这个补充微不足道,《下武》却再一次印证了《诗经》中的一些诗的确“来自有可能和有需要创造出高度准确的言行记录的情境”——史嘉柏为文本的“可靠”和“适合作为历史的权威直接引用”设下的藩篱。其他的诗歌也可以去跨过这道藩篱。在这部分研究的尾声,允许笔者引用一段2009年柯马丁对这个问题所作的陈述:

西周中晚期的铜器铭文表现出了有意识的诗化努力。尤其是伴随礼仪改革,愈来愈多的铭文受到《诗经》韵律和格律的指导。绝大多数的西周铭文仅含几字,但目前已知的最长的两篇铜器铭文已接近500字,其他一些也有数十到200-300字不等。对所有这些更长的文本来说,它们的长度都落入了传授的雅诗的长度范畴。虽然押韵和四言在西周最早的铭文中就已经出现,但自共王、懿王以来,这些特征都变得越来越规范,正如铭文的书法和整体视觉布局(行距、字距等)所出现的变化那样。虽然语言的规范性并未达到《大雅》那样的程度,但总体而言毋庸置疑,语言的表达呈现出了更强的审美控制和更严格标准化,因而更精细化的趋势。此外,铭文似乎更加喜欢使用《诗经》有关礼仪的诗篇中所主要使用的韵部。依我之见,这些铭文优美的音调特征正是由复诵得来并不是不可想象的。

柯马丁说,《大雅》肯定是“由复诵得来”,并且这样的口头复诵也可能适用于铜器铭文。然而,铜器铭文更应该是书写出来的,而且是在西周时期被书写出来的。由于《下武》的措辞和结构及《江汉》的内容与铜器铭文属于同一个文字语境,在笔者看来,推断这两首诗也写于西周时期是很合理的。如果它们确实有可能写于西周,笔者看不出有什么理由否认《大雅》中大部分的诗歌也写于这个时期。

结 论

在本篇研究伊始,笔者引用了几位主要的支持口述在《诗经》创作、传授,甚至编纂中的重要性的权威学者。笔者举出了各种类型的证据,表明我们今天所看到的《诗经》在其成书的三个阶段,即创作、早期传授与编纂中,书写也发挥了非常重要的作用。这些证据中,最具说服力的几例仅在最近几年才出现:上海博物馆与清华大学收藏的几份战国写本都系统地引用了《诗经》或包含了一些独立诗篇的早期形态。这些写本是表明这些诗歌可能写于战国时期的最为坚实的证据。

也有另外一些证据,虽然不是那么直接,但有力地表明了书写参与了《诗经》创作与传授的每一步。铜器铭文显示出,在西周和春秋时期,至少有一些社会精英完全有能力写出与传世本《诗经》的诗歌非常类似的作品。在传世本《诗经》中见到的字形异文和错误,可能是公元前几百年中字形或习语用法的演变所导致的,这说明至少有一部分《诗经》传授是由从一个写本至另一个写本的抄写来完成的。此外,传本《毛诗》将本来分属两处的诗或章节合并,证明了作出合并的编辑是在跟竹简上的文本打交道。所有这些证据应该足以提醒读者,《诗经》与荷马史诗不同,它是在一个具备完全的读写能力的环境下创作出来的。至西周末年,也就是《江汉》和《下武》的创作时代,史官们已经在商周的朝廷里舞文弄墨四百多年了。

结束本文之前,还需明确两个笔者并未提出的观点。首先,笔者在本文里提出的任何证据都绝没有排除口述环境在传本《诗经》创作的各个时期中所可能起到的作用。毕竟,这些诗曾经是歌曲,吟唱它们肯定远比读写要常见得多。即使在它们被读写的时候,音乐和歌词也必定会在读者和作者的脑海中回响,这无疑也会影响他们读写的方式。第二,笔者绝没有说,我们所知道的《诗经》整本都写于西周时期,并且被分毫不差地传至了今天。笔者是说,《诗经·大雅》中的两首诗展示了见于西周铜器铭文中的措辞和结构,然后由此类推出,《大雅》中的其他诗或多或少也可能写于同一个时期。而其它诗歌,包括《国风》中的大多数诗歌,当然时代要晚一些,而且是在不同的背景下被创作出来的。

此外,笔者还表明了《诗经》在汉代的传授和最终编纂的过程中,文本又被引入了各种变化。在清华简《周公之琴舞》里,明显可以认出成王名下组诗的第一章就是《诗经·周颂·敬之》,而它其实与传世本之间多少存在一些重要的不同。其他诗歌的变化程度肯定不亚于清华简《耆夜》中的《蟋蟀》和《诗经》同名诗的不同。这些都是战国时期的证据。而更早期的诗歌,其变化程度无疑更甚于汉代《诗经》和今天《诗经》之间的差别。但是,这并不能表明它们的最初创作和传授没有书写的参与。

图文来源:转自微信公众号“文史哲杂志” 2020-03-26

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛