多元文化的隐性传承策略与文化逻辑

——图像学视野下的洮岷民间信仰

摘要:民间信仰是民间文化传承的重要载体,也是基层社会重要的群体性精神平衡和治愈机制,从丰富的民间宗教图像可以窥见地域民族文化隐性传承的方式与策略,其承载的地方性知识,隐含的二元结构映射出乡村社会在持续变迁中复杂的生命情态与矛盾的文化逻辑。

关键词:洮岷地区;民间信仰;文化互渗;层累;图像学

导言

临洮县古称狄道,是洮岷多民族聚居区的重要组成部分。临洮地区史前文明遗迹丰富,先秦至两汉为氐羌民族故地,唐宋时期先后被纳入吐蕃帝国、唃厮啰政权势力范围,尤其是作为元代藏传佛教萨迦派文化的重要传承地,藏文化的影响在临洮民间根深蒂固,羌藏遗俗至今盛行。

地理文化视野下的临洮为河湟、洮岷、关陇文化系统交叠的区域,以临洮县为中心的几百平方公里范围为多民族文化遗存富集地区,古羌遗俗与苯教文化、萨满教文化、藏传佛教文化、汉族民间信仰并存,多元文化的互渗与层累形成了驳杂的民间信仰体系,也衍生出丰富的民俗宗教图像。

衙下镇位于临洮县南部,故为藏族赵土司属地,因历史上规模宏大的土司署衙而得地名,当地部分群众为藏族土司后裔,更多则为明清时期由内地迁徙而来的汉族移民。衙下镇民间多供奉一种由本地画匠绘制的神像绘画,其风格原始质朴,内容多元杂糅,融合了多种宗教和民间信仰成分,是历史上多民族文化互渗与层累的典型例证。

一、“画匠”的身份、工作与行业知识

“画匠”在临洮地区的农村是一种祖传的职业,其身份不同于一般的民间书画家,尽管画匠群体中也不乏酷爱书画并以此怡情的艺术爱好者,但其生涯仍始终围绕着乡村的民俗和宗教活动展开,在这些活动中,“画匠”的工作是祈福、禳灾、娱神等仪式的重要媒介。与书画家不同的是,画匠的工作基本无涉审美,但需合乎复杂的仪轨和法度,这些法度来自体系化的行业知识,而这些知识是书画家所不具备的。

一般来说,画匠不仅为供奉者绘制神像,也从事寺庙彩绘、塑像等工作,并负责神像完成后的开光、装藏(音ZANG)等宗教仪轨,有些画匠还擅长彩绘棺木,兼营纸火及丧葬生意。每逢节庆、庙会或婚丧嫁娶等场合,画匠常和师公、阴阳、喇嘛(藏传佛教僧侣)结伴从事宗教活动,各司其职,场面蔚为壮观,而画匠们对这一称呼也高度认同,并不愿意他人称其为画家。

画匠行业的人自称为吃“十方”,大多并不自定作品价格,全凭客户根据情况“布施”,是为佛教文化在民间造像行业的遗俗。尽管在乡村社会中,宗教职业者的社会地位常处于下层,但是在乡民的思维逻辑中,画匠、阴阳、师公的工作会与个人、家族以及集体的利益和运势存在重要的关联,是人神沟通必不可少的中介,这种矛盾的逻辑并不因受教育程度的高低而产生明显的改变,甚至在乡村生活急剧变迁的当代社会愈益强烈。值得关注的是,近年来一些乡村画匠的业务范围甚至扩展到周边的大城市,更突显了这一职业矛盾和微妙的社会属性。

在“乡村”这一特定文化场域中,“画匠”行业具有手工艺人和宗教职业者的双重身份,除掌握专有的知识外,身份的合法性也十分重要。传统的画匠多为世袭传承,这种制度不但传承知识和技艺,也便于在乡村社会中不断积累相关的口碑,本地的乡民和师公们均认为只有世袭画匠绘制的神像才符合规格,具有法力。可以说,画匠的工作体现了宗教与艺术的诸多内在联系和本原特征,而画匠的生涯则成为乡村社会结构和生活形态的缩影。

(画匠口述)画匠所画的图案都是标准的,从古至今传承下来的,不能随便创作,否则画出来就不安稳了(指会显灵作祟、危害一方)。如果不按画谱,随意绘画,这样的神像是没法供奉的。小时候画神像也是先从纸上做练习,熟练以后才从案上(画布)上画,学画的时候先是用竹棍(经烧制的竹棍,相当于木炭)在上面画,然后请师傅看合适不合适,师傅会一边修改一边讲解,然后让你死记这些规范。然后是上色、勾线、渲染这些程序,要三勾九染。正规的神像都是有严格的规范的,画一百张都应该一模一样,神像是不能随意创作的,否则画出来会不安稳。规范和内容一般来说都记在心里,除非是一些特别复杂的东西才写在纸上。

神像完成以后,装藏的工作都是由画匠来完成的,这些工作即使是喇嘛也不太懂。装藏使用的药品有固定搭配,有些是中药的汤头,这种搭配都是按照传承下来的神单规定来做,多数可以从中药铺里买到,装藏有不同的类型,有的装香藏,有的装臭藏。香藏主要装八宝,传统的八宝主要是珍珠、玛瑙、琉璃、砗磲……,现在有些人装藏用各种宝石,价钱很贵,但并不属于传统八宝。臭藏比如蛇、蛤蟆、燕子、野鸡,这些动物都是活着装进去的,但是装的时候是有方法的,念了咒语,蛇会自己钻进去。装藏要分上藏、中藏、下藏,也叫上元、中元、下元,装不对的话就不会有神奇的效果,而且会带来灾害,不同的神装不同的藏,这些方法只有画匠掌握。

装藏不合适,还得请高明的画匠重新装,比如××庙装藏的时候不合适,结果会长总是生病,老婆也卧床不起,家里的羊都死光了,附近的山沟里洪水成灾,后来不得不请画匠重装,连神像都重新做了,因为原先做的神像尺寸都不对。神尺(神像的尺度)都是合乎吉祥数字的,不但刻的比例要准确,衣服穿得也要合适,装藏更要规范,包括装藏、绘制的规范都是家传的画谱上规定的。

二、“帧子”“案子”“神单”

(一)“帧子”和“案子”

卷轴神像绘画在明清时期的中国民间十分普及,以水陆画为代表,但高质量的卷轴水陆画国内存世仅千余件,以甘肃省河西走廊段民乐县境内保存的数百件为代表,这些作品的绘制技艺、艺术水准较高,具有院画格调,可以达到同时期汉族宫廷绘画和藏族唐卡的水准,可惜完整的绘画体系已经失传。

除体系完整的水陆画之外,另有一些民俗宗教特点浓厚的神像绘画至今在国内部分地区传承,典型的如南京高淳民间道教神像画、山西五台山地区的神案画(混坛神像)、纳西族的东巴神像画等,但已属于小范围的非物质文化遗存。“帧子”是临洮地区民间画匠对所绘神像的专用称呼,但是普通百姓更习惯于称其为“案子”,将神像称作“神案”,佛像称作“佛案”。经过文字考据,“帧子”一词应来自于中国古代对于佛像绘画的称呼,而“案”字则与山西五台山地区的民间神案绘画的名称一致,其词源由此可以确证。

帧子神像在省级非物质文化遗产名录中被归类为水陆画,但是其材料、装裱方式、供奉仪轨、神像体系与水陆画有较大区别。帧子神像绘制于上过胶粉底料的棉布上,图像系统虽多元混杂,但是逻辑清晰严密,多民族文化融合的特征明显,这些特点既不同于水陆画,也不同于混坛神像,从形式和内容上分析,帧子神像与藏族的唐卡绘画有更密切的传承关系,亦可理解为汉地民间绘画和唐卡绘画的中间形态。

帧子神像最大的特点是内容多元,以至于村村各异,户户不同。在临洮南部地区田野调查中发现的帧子神像大致有三种类型,均被百姓称作“案子”。第一种基本属于古代的藏族唐卡,第二种更接近汉族民间的水陆画,第三种则比较特殊,兼有唐卡和水陆画的形式和特征。如果细分,此类型的帧子还可按照内容和风格分为“藏化”“汉化”“藏汉结合”三种,“藏化”帧子的主尊为苯教山神或藏传佛教护法神,“汉化”帧子的主尊为汉族官神或祖先神,“藏汉结合”式的帧子主尊则为藏汉神祇并列,在图像上可以形成从唐卡——帧子——水陆画(包括神案画、混坛神像)的过渡序列。

在当地画匠的口传史中,由于旧时洮岷地区藏传佛教寺院众多,香火旺盛,清代至民国时期常有青海热贡地区的唐卡画师游走于洮岷地区民间绘制佛像,被称作“保安”匠人,当地的汉族画师常跟随学习,学成后也给藏区的寺院绘制唐卡。同时,来自陇中甘谷县一带的神像画师也常曾来此地作画谋生,被称作“佛像客”,亦有不少画师跟随学习。画师家中珍藏的临摹绘本证实了这种说法,这些来自藏、汉两个地域的宗教图像常被临摹于同一画师的绘本中。同时,如果比对从甘南藏区发现的民间唐卡,同样具有浓厚的汉族“帧子”神像特征,这些口传资料和文物证据均可以反映清代安多藏区和汉地之间在民间信仰和宗教图像方面的交流史。

每隔三至五年,帧子神像都要取出悬挂祭祀,并请师公跳神履行仪式,此举与藏传佛教的“浴佛”仪式类似,如年代长久或其他原因导致神像损毁严重,则需聘请画匠重新绘制,此举称作“翻案”,旧有的神像常在新画完成后被焚化,但是近年来一些人家也开始有意识的保存旧神像。翻案除了绘制工序外,尚有规定的仪式,内容为将神灵从旧的神像上请出,暂居于画匠设置的法器中,待新画像完成后再做法事,意在请神归位,画匠和雇主均认为,如果省略了此仪式,则无法达到翻案的效果。

在临洮民间,绘有家神的帧子和供师公跳神用的帧子神像常与一定的宗教仪式相关,被认为是具有灵气的法物,故要求最为严格,非世袭的画匠不能绘制。究其原因,与此种神像复杂多变的神祇、数位和神位布置相关,而这些内容大多属于画匠口传和特有的知识,甚至师公和其他宗教职业者都不得而知,故具有相当的神秘感。一般来说,每家供奉的神像内容均不一致,千差万别,而神祇和相应的数量、位置一旦确定则世代沿袭,不可轻易更改。如果究竟其来源,则画匠们一致认为系最初绘制此像的画匠所定,原因较为复杂,既与某一家族历史上世袭供奉的神祇有关,亦有应家宅不安者祈福、禳灾及答报(酬神)神灵等需求所绘。此外,临洮南乡一带原住的藏族居民多在近代迁移至藏区,按照当地习俗,新迁入的汉族居民仍需请画匠绘制神像供奉前者的家神,方能保证安居乐业。故万一神像遗失或者损毁,则只有画匠懂得图像的还原,如供奉者提供的信息过少,画匠甚至要动用占卜等法术加以确定。对于此种知识,供奉者和画匠之间有认识上的默契,深信如果供奉的神像不合乎家传神像的规范,则会引起诸种灾变,故常有供奉者由于家宅不安而请画匠重新绘制神像安宅的做法,更加深了客户与世袭画匠之间的默契。

(二)“神单”

(画匠口述)我们从小学画神像都是按照祖辈写好的神单来画的,根据不同的场合和需要,画面上神像的布置是不一样的,要是不按神单上的布置来,就会引起灾害,带来洪水、冰雹,这样的例子是很多的。供奉神像的人都不是平白无故去供奉的,都是因为祖祖辈辈供奉,文革期间神像被毁以后,神灵作祟,所以不得已才重新绘制供奉。现在很多地方的人都来请我重画神像,都是因为以前的神像画的不对,画匠不懂规范,而造成恶果。民间也有因为供奉的神像破旧而重新绘制的,一般都会把旧画烧掉,不敢保存,害怕引来灾祸,我也不敢把那些旧画存在家里,害怕供奉不当。

民间画匠家中藏有大量书写于纸张上的“神单”,常积攒成册置于工作场所。在神像绘制之前,画匠需先将神像的内容和构图写成“神单”向雇主展示,与雇主的要求达成一致后即可绘制。神单主要内容为用文字标注的神祗名号、方位、次序、颜色,也包括供奉者的姓名、籍贯、布施的数额等细节信息。画匠家常存有不同时期的神单供客户参阅,此物并有文化档案的功用,笔者在画匠家所见神单最早可追溯至清代中期,如按照年代仔细分析排序,则可以得出本地信仰文化的变迁与诸多历史细节。

(三)“画谱”与工具材料

此外,由于旧时印刷资料难得,大多数画匠都保留了祖上临摹或者创绘的神祗图像,这些图像装订成绘本,与藏族唐卡的度量经具有类似的作用,唯不标注度量尺寸,比例全凭感觉掌握,但是色彩按照汉族民间绘画的习惯用数字或文字符号标记(参见图1)。

图1 民间画匠常用的色彩文字标记

洮民间画匠的绘本内容十分丰富,既有藏汉神祗的图像,也包括仪式常用的咒语和祷文,一些民间流行画谱的摹本也很常见,但是其内容以临摹的图像为主,多数不著文字,不若传统的《绘事指蒙》等民间画诀集成完善系统。绘本中藏传佛教神祗的名号用汉语音译或用简单地藏文写出,限于文化水平,许多神祇名号多用音译,常在流传中产生音变和歧义,如“宗哈叭”(宗喀巴)、绿珠麻(绿度母)等,这些绘本既是绘制神像重要的参考资料,也是画匠家族身份和传统的确认,故在画匠眼中弥足珍贵,轻易不拿出示人。

由于帧子神像是纯粹的法器,故绘制和供奉习俗完全不同于普通的神像,画匠们基本上拒绝所有新兴的替代材料,画框、画布的制作方法为将棉布用线绳拉紧于四边形木框上,然后双面施以胶粉混合物并用光滑的卵石打磨,与藏族唐卡的做法极为类似,可以间接看出二者的同源性。所用起稿工具为自己用竹棍烧制的木炭,画笔亦用传统方法用竹棍和动物鬃毛扎制,笔锋钝而粗糙,较适宜在粗制画布底材上涂色。颜料尽量使用传统的矿石颜料,因其色性较弱,可多层敷色而不开裂,矿石颜料用洮河卵石制成的杵状磨具在石板上研磨,炮制工序严格遵循古法。颜料主要使用红、黄、蓝、绿、黑、白六种,并适量调和出粉红、粉蓝、橙黄等复色,与传统的色彩标记相对应,其中以靛蓝色为上品,据称旧时一钱靛蓝售价等值一钱黄金。

三、神灵体系与图像

(一)神灵体系

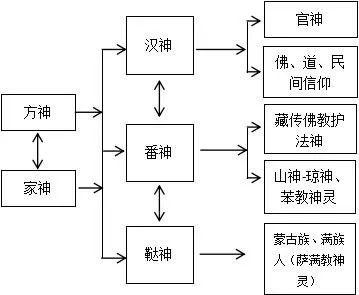

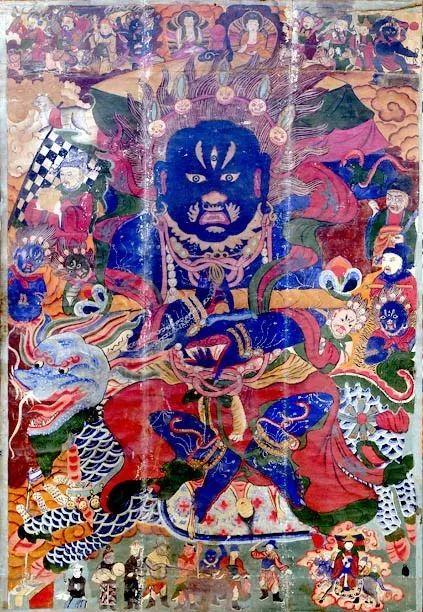

临洮民间的神灵体系多元混杂,难以归类,其影响范围、信仰频度只可描绘出大致的分布,如果大致区分,可以分为方神(即四方神、地域保护神)和家神(包括家族神)两种,而二者均包括汉神、蕃神、鞑神三个系统。如果进一步观察,其信仰体系则层次含混,相互交叠,功能多样,是可以窥见地方信仰的复杂性(参见图2)。从历史情况看,历代频繁的民族迁徙导致的民族融合和文化互动是其主因。这些神祗大致有以下来源,一是洮岷地区羌藏文化的遗留,其以遗俗的形式出现,如来自藏族山神与苯教神祇结合体的“拉扎爷”和“琼”神(参见图3)、来自水神崇拜的湫神信仰,也有来自藏传佛教各教派的护法神崇拜,这些羌藏血统的神祇多为洮岷地方的方神或者乡民的家族护法神;二是明清时期多次官方移民带来的官神崇拜,如常遇春、徐达等明朝政府册封的官神历来为河湟、洮岷各地城隍,是洮州龙神体系的重要组成部分(参见图4),亦作为各村、各乡的方神被广泛供奉;三是广泛流行于内地民间的民俗化的佛、道神祗,在当地也多作为方神供奉,寺庙数量甚多。

图2 洮岷民间信仰的神灵体系

图3 左为帧子神像中的“拉扎爷”,

右为用稻草扎制的“琼神”

图4 临洮地区的官神体系

此外,一些民间流行的邪神也有家庭私密供奉。除了上述神灵体系之外,一位画匠还提到了临洮民间崇拜的其他神灵:

有一些人供毛姑神,传说中这位大神爱偷东西,供这一类神灵有特殊的用意,不像供神佛那样光明正大,老百姓甚至认为不供的话,家里会丢东西。毛姑神是一个小孩形象,手里拿着一个布袋子。除此之外,老百姓也把一些冤魂当做神来供奉,比如说鸡秀娘娘就是个冤魂,按现在的话说,也是自由婚姻的牺牲者。

(二)文化逻辑

尽管临洮民间供奉的神像体系极为驳杂,但是仔细分析,则可以看到一系列显著的二元化特征,即蕃(读fan)汉二元、动静二元、公私二元,从这种二元性特点可以清晰的看到其文化逻辑、社会功能以及多层次的历史文化内涵。

在洮岷汉族民间神灵体系中,蕃—汉二元结构是一个基本特征,这种结构与相邻的河湟地区基本一致,藏汉两种文化之间涵化、互渗特征明显,清晰的显示了洮岷民族边界地区族群和文化漂移的痕迹,这一特点既表现在宗教职业者的二元化构成,也体现在宗教仪式的二元化结构,更直观的反映在民间神像复杂的图像体系中。

需要注意的是,洮岷地区的所谓的“蕃”是一个笼统的文化概念,而非清晰的族群概念,既包括当下的藏文化,也包括遗留下来的古代氐羌民族文化,其由于历史上萨满文化、苯教文化和藏传佛教文化的交替影响而错综复杂。也可以这样认为,在洮岷文化体系中,羌藏文化与汉文化共同构成了二元关系,同为必不可少的文化要素。

洮岷民间的汉神、蕃神常被供奉在同一座寺庙中,且汉神与蕃神的内容亦包罗万象,宗教归属十分模糊,民间信仰色彩十分强烈。由于神灵体系的复杂性,洮岷民间的宗教仪式由藏传佛教的喇嘛及汉族师公、道士、阴阳协同进行。其中的喇嘛和师公是两种最重要的角色,分别承担不同的宗教仪轨,前者主要诵经和祈愿,而后者的活动内容更为丰富,包括舞蹈、占卜、祭祀(包括插签 等血祭),主要功能是娱神、禳灾和答报(酬神),体现了鲜明的蕃—汉二元结构。如果进一步分析,师公也分为蕃师公和汉师公两类,具体来说,“蕃”、“汉”两类师公的民族成分均为汉族,因此并不代表民族成分的识别,而代表在同一文化场域中两种相互依存、互补的文化元素。此外,汉师公跳神用汉语,蕃师公用“蕃语” ;汉师公角色为男性,而蕃师公角色为女性(由男性扮演),进一步强化了阴阳相生的二元特点。

洮岷民间神像可分为雕塑神像和绘画神像两种,一般来说,雕塑神像和绘画神像均由画匠制作,其中雕塑神像的工艺和规范符合北方民间神佛造像的一般特征,唯特别重视造像完成后的“装藏”等宗教仪轨。与雕塑神像相比,绘画神像的特色更明显,应用场合更广泛,亦最能体现洮岷神灵体系复杂的构成和逻辑内涵。

寺庙的雕塑神像可分为“坐神”和“走神”两种,坐神固定于神台上,而走神则置于装饰过的木轿中,可以被抬出寺庙流动参与宗教活动。私家供奉的绘画神像(帧子)可分为“坐家神”和“出马神”两种(参见图5),坐家神像于普通人家供奉(非宗教职业者),不可出门,出马神像由师公家庭供奉,并由师公带出家外供奉于宗教仪式现场,是为动静二元。

从供奉范围来看,洮岷民间神像可为公共神(地域保护神、方神)和私家神(家族神或家庭护法神),二者均包括官神和民间神,神祗构成大致相同,这一特征应来源于频繁的民族迁徙和社会结构的变迁,是为公私二元。

图5 坐家神和出马神

(三)图像分析

“坐家神”和“出马神”像的内容和结构大致相同,但是神祇排列方向和画面细节有所不同,一位画匠这样描述私家供奉的帧子神像:

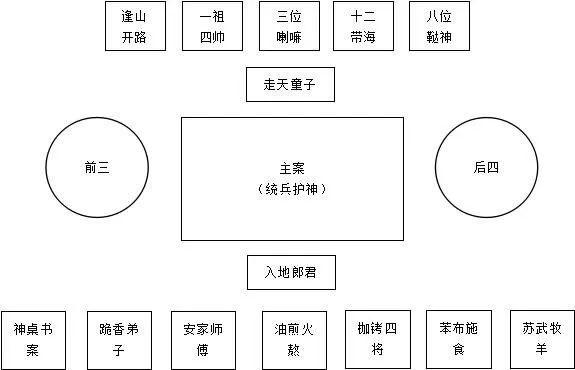

私人家里供奉的神主要是为了保佑家庭平安,神一般分作汉神、蕃神、鞑神三大类。咱们汉民的神每家供的不一样,蕃神主要是藏传佛教的护法神,有西牛带海、六臂护神、二臂护神、马王护神。在一张画上,上面是神逢山开路、一祖四帅、三位喇嘛、十二护神,还有八位鞑神。走天童子就是往天上报信的,骑着马,身上背的是皇敕。如意郎君就是给地府报信的。主案的是前三后四的形象,前面三个,一个怀里抱印,一个打旗,一个驾着鹰。主案是西牛带海或者六臂护神,也有黑虎爷、关老爷,每家都不一样。

汉神主要有祖先像,本地的老百姓供奉的祖先像大概有两种形象,一种是穿着清朝官服的,称作老太爷、老太太,主要是因为家里怕祖先不转世,打搅家里,所以供奉为神。还有一种是祖先牌,是跟家里祖坟的名号和次序相符的。还有青马将军、黄马娘娘, 上面画的是云里神兽金边指路,下面是鸣锣开道喇叭旗号队伍人马,牵羊带酒飞鹰走狗。此外还有专门供奉八位鞑神的,有的只供奉两位,下面画的是扬场、种庄稼的图像。神里面还有一位杨四爷,是耍棍的形象,也有耍拳的,也就是武术家。各种神像里骑马的形象应该都是历朝历代的人物,这些人死了以后灵魂不散,骚扰地方,所以被百姓供奉为神,也就是说这些神都是民间形成的神,而不是政府册封的神。

典型的帧子神像(参见图6)的构图分为上中下三个部分,民间画匠称作上转、中转、下转,其逻辑布置与藏族唐卡和汉族水陆画基本一致,其中间部分为主案(主尊),上方为天界诸神,下方为世俗景象或地狱诸神。

图6 典型的帧子神像

祯子神像的上方(上转)是天界护法神的层位,左右上角分别为日月图案,这种设置在唐卡构图中也较为常见。中间图像为固定的神祇序列,以出马神为例,从左至右为逢山开路、一祖四帅、三位喇嘛、十二带海、八位鞑神,上述护法神灵为蕃汉结合,均骑马。

上转和主案之间绘“走天童子”一位,是来往于天界的信使。

中转即主案,即供奉者的家神,主案(主尊)可单独为藏传佛教神祇或汉族官神,也可以蕃汉神祇并列,即藏传佛教的护法神加上汉族民间崇拜的官神或家神形成序列。主案中的藏传佛教护法骑麒麟,汉族神祗则骑马,周围固定有鬼卒随从数位,作举旗、吹角号和打伞的姿态,称作“前三后四”。

主案和下转之间绘制“入地郎君”一位,是来往于凡间、地府之间的信使。

下转的内容相对较为固定,按照顺序为神桌书案、跪香弟子、安家师傅、油煎火熬、枷栲四将、苯布(蕃,音bo)施食、苏武牧羊。

需要注意的是,神灵的排列顺序与马头的方向相关,马头朝右的排列方式用于家宅供奉,称为“坐家神”。此种神像不可移动,平日亦不可悬挂,常置于特制的木匣中按照画面中的马头方向存放,裹以锦缎,只有逢年过节或遇到喜事才取出烧香供奉,如遇白事,更需转移别处以避免沾染晦气。而马头朝向左者则称为“出马神”,画面神灵的排列顺序与坐家神刚好相反,为自右至左,此种神像专用于师公跳神时出门携带,为仪式现场专用的神像,家中不可供奉。

“坐家神”和“出马神”像除马头朝向及神灵排列的次序相反之外,还有一个重要特征,即前者画面周围绘制有一圈蓝色边框,而后者只在上下两端绘制铁红色边框,左右两端则没有边框,较为典型的出马神图像(蕃神)可以用以下图式表示(参见图7)。

图7 “ 出马神”像的神灵布局

护法神的层位可以看到蕃—汉并列的结构,格鲁派三尊居中,两边分列蕃汉护法神。逢山开路为本地山神,为穿盔甲的战神形象,与藏族唐卡中的山神形象一致。无量祖师即道教的真武大帝,马、赵、温、岳四帅为道教护法,应来自雷部二十四天君,为道教驱邪禳灾的四大神将,当地百姓供奉的四位元帅唯缺少关羽而增加了岳飞。

三位喇嘛的图像分别称作黄帽祖师、尖参、开珠,根据发音推断,显然是宗喀巴、克珠杰(第一世班禅)、贾曹杰三位格鲁派高僧,即唐卡中常见的师徒三尊,这一组合为典型的格鲁派唐卡图像。

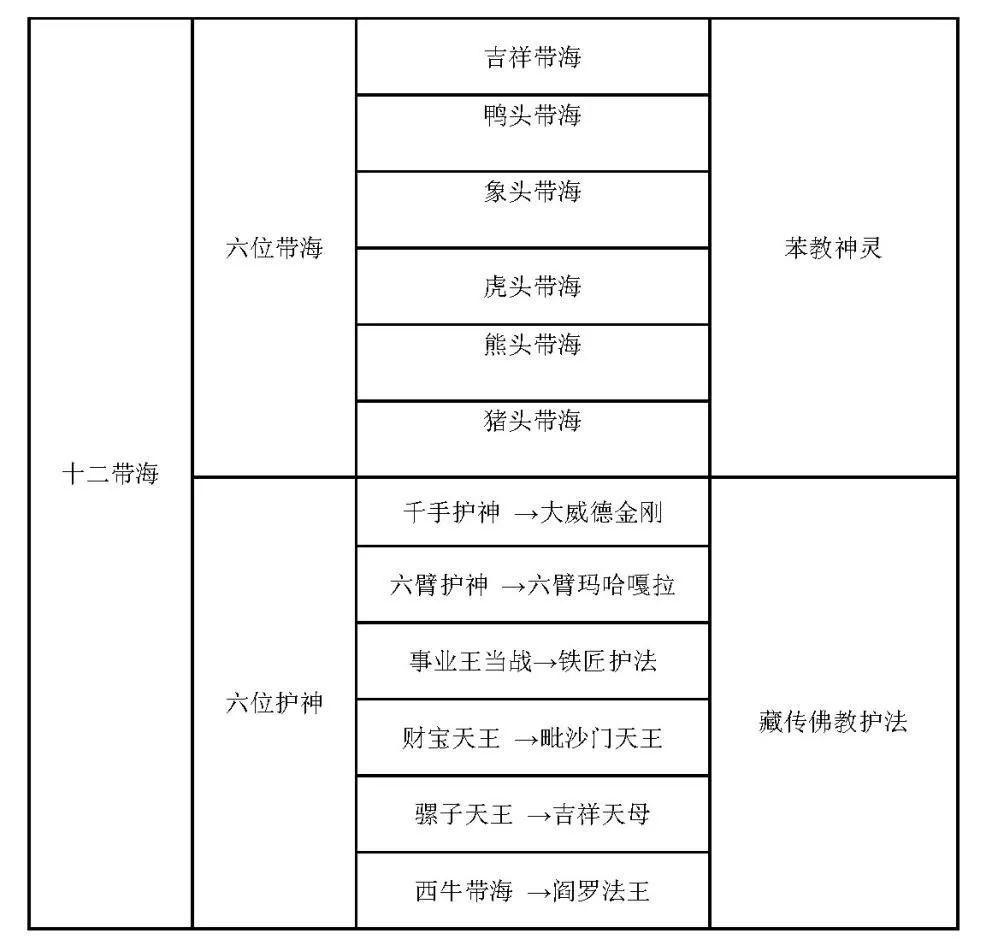

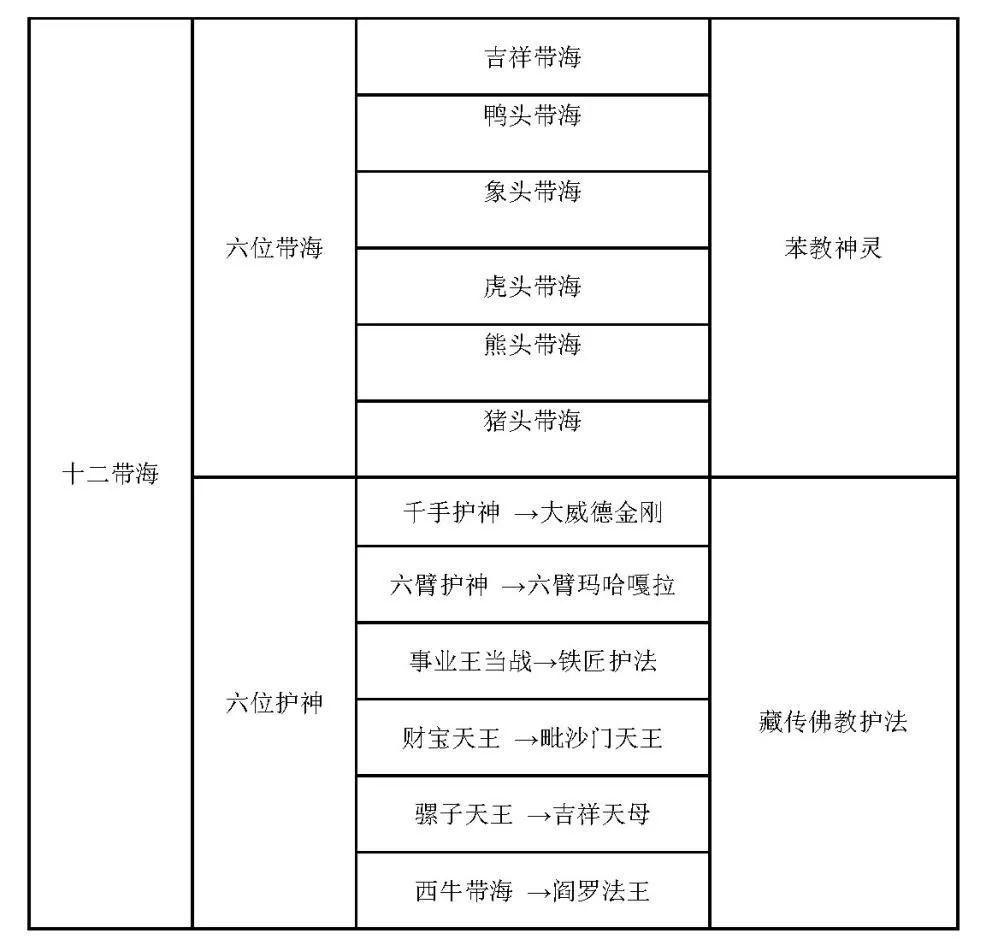

十二带海由六位动物形象的护法和六位藏传佛教护法神构成,临洮地区寺院和民间供奉的藏传佛教护法神较多,其中骡子天王、西牛带海、六臂护神(或者两臂、四臂护神)、财宝天王、千手护神、事业王当战等神灵是藏传佛教格鲁派重要的护法神,也是河湟、洮岷地区民间受到藏、汉、土族等各族群众广泛供奉的家族或村落保护神,其形成应与清代以来藏传佛教格鲁派在安多藏区的普及和兴盛有关。但是其他六位动物神形象的“带海”则令人费解,应另有出处(参见图8)。

图8 十二带海的神祇构成

从上图可以看出,“十二带海”中有六位是藏传佛教护法神,另六位则是动物神的形象,在一些从甘南藏区发现的古唐卡中可以看到十二带海的图像被画成“十二生肖”,藏族画师亦将这一组神灵理解为生肖动物,但是对于帧子神像中十二带海的组成则无法解释,国内的学术文献中也缺乏相关研究。此外,十二带海中的“西牛带海”,即阎罗法王,系藏传佛教护法神灵,汉文献中常写成“犀牛大海”、“西牛大海”,民间则简称为“西牛爷”或“西牛佛”,甚至藏族群众说汉语时也将阎罗法王称作“西牛带海”。汉族画师和师公们依据口传史均认为其来源于苯教,认为“是一个女人抱着牛从海里带过来了,所以叫西牛带海”,此解释显然属于望文生义。根据文献研究,“西牛带海”在洮岷、河湟地区民间常作为家神广受供奉,其历史应远比清代传入洮岷地区的藏传佛教格鲁派护法更为久远。而“带海”这一称呼的由来则更难以解释,经过考察,藏语、蒙古语、突厥语中均未能找到与该一词汇发音和词义接近者,其词源至今未明。唯一可以确定的现象是,“西牛带海”崇拜广泛存在于西北的河湟、洮岷地区,但是向东北方向则逐渐消失于关陇文化区。

八位鞑神均为蒙古族和满族将领形象,与带海崇拜不同的是,鞑神供奉广泛见于北方地区,但是关于其来源均没有合理的解释,民间传说认为其来源于元朝的蒙古人统治。从图像来看,帧子神像中的鞑神共八位,其中四位为蒙古官员形象,另四位夹在蒙古人中间者为满清官员形象,民间画匠解释为“四位鞑子配四位娘娘”。同时,八位鞑神与十二带海在神像中处于同一层位的相邻位置,均属于主尊的护法神,如果类比鞑神系统的二元结构及阴阳相配的观念,十二带海中的六位藏传佛教护法应为男性(阳性),六位动物神护法应理解为女性(阴性)形象。

主案是帧子神像的核心,神祇的体量最大,绘制最为工细,文化互融的特征亦最为显著。如主尊为统兵护神(二臂玛哈嘎拉)、千手护神(大威德金刚)、六臂护法(六臂玛哈嘎拉)、西牛带海(阎罗法王)、骡子天王(吉祥天女)加上常山辅王(常遇春)、黑虎赵灵官(赵公明)等共同构成蕃汉合一的主尊系列。

帧子下方(下转)的图像亦为固定的序列,基本为祈愿、驱鬼、镇邪的主题,但无二元化的逻辑结构,其中神桌书案描绘供奉神灵的人家,跪香弟子描绘画匠家族,安家师傅描绘跳神的蕃汉师公的形象,油煎火熬绘制鬼卒油炸恶鬼、镇恶驱邪的场景,枷栲四将为道教的镇邪神将,苯布(蕃,音bo)施食是苯教巫师供奉“朵玛” 、奉祀鬼神的场景,苏武牧羊则为西汉名臣苏武的牧羊人形象。

在上述图像中,苏武牧羊的图像比较特别,当地百姓对于苏武牧羊的理解已经完全等同于历史人物,慕其忠信而奉祀。但是按照帧子神像的图像排列,苏武牧羊与蕃汉师公、苯教巫师等图像并列,按照其内在的文化逻辑,仍应考虑其与北方萨满教崇拜的密切联系,故笔者认为应认定为萨满教祖神或蒙古民族牧神崇拜的遗留。

经过综合分析,“带海”、“鞑神”、“苏武牧羊”崇拜比较集中的区域均为早期羌族部落生活区,且均具有多重的含义和形象,如果纵深考虑河湟、洮岷地区的文明背景和持续的历史文化变迁,则可以试作以下推论,这几种神灵的形象应该同属于河湟、洮岷地区不同时期民族变迁造成神灵信仰层累的结果,如果向上回溯,则可窥见其与古羌民族原始崇拜,甚至与北方萨满教之间的关系,而帧子中的神灵形象则是在多元文化相互渗透和融合过程中被不断置换的结果。由此可以看到,尽管文化的真相会被复杂的文化变迁所遮蔽,但是其最终会依附于不同的物质媒介,以隐藏的逻辑方式获得延续。

结语

二十一世纪以来,洮岷地区经济文化的迅速发展与民间信仰的兴盛共同构成了特殊的文化景观。从文化角度关照,民间信仰并非制度化的宗教体系,而是民间文化传承的重要载体,也是基层社会重要的群体性精神平衡和治愈机制,不论社会如何发展,这种机制均可将复杂的文化记忆和生存逻辑转移到相对简单的物与仪式,并实现其功能。在乡村社会的现代化进程中,这种多重的文化图景从一个侧面体现了地域民族文化隐性传承的方式与策略,并映射出乡村社会在持续变迁中复杂的生命情态与矛盾的文化逻辑。

原文发表于《青海民族研究》2018年第3期,注释和参考文献请参见原文。

作者简介:牛乐(1971-),男,文学博士,文艺学博士后,西北民族大学教授,博士生导师,主要从事民族学、艺术人类学及非物质文化遗产研究。

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛