【摘要】民俗学对灾害记忆空间、口头传承、仪式行为等的调查与总结,已经取得了丰富的研究成果。今后的研究需要对应民俗学的学术转向,即从传承事象研究转向生活世界中的“经验、知识和表象” 构成的常识体系的研究。灾害民俗志的书写是极为有效的方法。

【关键词】灾害;民俗志;记忆空间;身体感知;传承

【作者介绍】王晓葵,出生于北京。1985年南京大学中文系毕业,2001年日本名古屋大学国际开发研究科博士课程毕业,获学术博士学位。先后任教于南京大学、中山大学、日本爱知县立大学、华东师范大学。现为南方科技大学社会科学高等研究院教授,中国民俗学会会员、日本民俗学会国际交流委员会委员。主要著述有《记录与记忆的比较文化史》(2005)、《明治维新与文化》(2005)、《现代中国道案内2》(2009)、《日本民俗学译丛》(主编)(2010)等。研究方向为文化记忆研究、灾难民俗学研究、日本民俗学史等。

一、引言

经典民俗学把跨世代的、非一次性的、类型化的、反复循环的传承性行为作为自己的研究对象,比如春节习俗、祭祖仪式等。战争、灾害这样的一次性的、偶然发生的“事件”,很难进入民俗学研究的视野。

但是,当“事件”过后,作为记忆的载体储存下来的空间构造和仪式性行为,以及相关的口头传承,却是民俗学擅长分析和解释的对象。由此,当“事件”通过“记忆”转换成“传承行为”,而成为民俗学关注的对象的时候,民俗学就有了关注灾害这样的社会重大问题的契机。

2005年,日本民俗学家樱井龙彦发表了《灾害民俗学的提倡》,提出了民俗学研究灾害的三个视角。“第一类是以‘故事’或者‘传说’的形式流传下来的神话、传说、谚语等‘口头传承’;它有别于用文字记载的历史性记录资料。第二类是为了不让灾害的经验风化,以一种可视的形式来记录保存的纪念碑等‘纪念物’。第三类是供奉灾害遇难者灵魂的‘慰灵祭祀’、表彰救助受灾人员的英雄的‘纪念仪式’,以及为了避开灾难所用的‘咒术’等。这些‘祭祀’伴随着定期的重温灾难记忆的‘仪式’,成为提高当今人们防灾意识的一个好机会。”另一位日本民俗学家野本宽一在2013年出版的《自然灾害与民俗》中介绍了地震、火灾、台风、泥石流、洪水、霜冻等灾害在日本民间传承中的反映。

透过樱井龙彦和野本宽一的研究,我们可以了解民俗学研究灾害的基本视角:即通过口头传承、纪念物及其空间、纪念仪式这三个维度来揭示灾害记忆的传承与变迁,并通过分析这些传承的意义和价值,探讨传统的地方性知识对防灾减灾的意义和价值。十多年来,沿着这个研究范式,中国和日本,出现了很多对灾害空间建构、仪式行为以及口头传承研究的成果,这些都为灾害民俗学在中国的发展做出了贡献。

近年来,民俗学界开启了对经典民俗学注重传承事象研究的反思,认为在高速发展变化的现代社会,原有的传承概念已经无法有效分析人们生活中发生的诸多事象。日本民俗学家岛村恭则将作为民俗学研究对象的“民俗”定义为“在作为生存世界的‘生世界’中产生并活态存在的经验、知识、表现”。具体来说,处于作为生存世界的“生世界”之外的,不是“民俗”。如果其被导入作为生存世界的“生世界”,并在其中活态生存,那么便成为了“民俗”。同理,在作为生存世界的“生世界”之中活态生存过的事物,如果不再活态生存于其中,便也不再是“民俗”了。

岛村新的民俗定义,最本质的部分是将原有的静态的、固化的传承性事象的民俗学研究,转变为对动态的常识体系的研究。这个常识体系包含了“经验、知识和表现”,它存在于人们的生存方式与生命认知的集合体之中。为了建立稳定的可以把握的生活实践模式,人们需要不断将新的知识和经验,纳入到自己的“生世界”中来,我们认为,这也是建立自己的“常识体系”的过程。

我们认为,将民俗学上述的新思考,纳入到灾害研究中是必要的。因为已有的关于灾害的口头传承、记忆空间,以及仪式性行为的调查和研究,其重点是在对过去的灾害传承进行分析,在当代社会,那些传统样式灾害的传承,虽然还有遗存并发挥着作用,但是,和工业化时代之前的社会相比,有关灾害的知识、经验和表现都发生了巨大的变化。用传统的传承概念来分析,有很多现象难以解释,比如灾因论,以前的神话传说式的解释、天谴论式的道德论断,已经被地质学、气象学等科学知识所取代。与此相应呈现为口头传说化、宗教性预言叙事的传统灾害记忆模式,已经被体验叙事和科学解释话语等所取代。但是,传统的叙事框架并未因此消失,两者并存在当下的灾害记忆之中。当“科学的”灾害解释框架成为我们生活中的“理所当然”的时候,如何理解传统的灾害解释框架和记忆模式依然有其生命力,便成为一个新的课题。

分析特定时代的灾害常识体系的形成,民俗志方法是非常有效的。一般认为,将知识变成常识,将技能变成本能,是人类获得稳定生存状态的基本条件。它是一个相对稳定的动态过程。好像一个水池,水面下有进水口和出水口,表面看起来池水是安静不动的,但是下面进出口在不断地进行着新陈代谢。我们的经验常识体系,就是不断有新知融入,过时的知识技能被忘却舍弃,从而保持了一个有效的、能应对生活世界各种要求和挑战的常识结构。灾害的常识也是如此。套用岛村的民俗定义,是人们不断将有关灾害的经验、知识和表现,纳入到灾害的常识体系中来,形成应对灾害的新的常识系统。这个过程的分析,需要对相关的细节进行参与观察和访谈记录,才能获得可靠的资料。

二、灾害常识体系形成——以空间建构为例

灾害常识体系的形成,是人类应对灾害、理解灾害、接受灾害的必然过程。其方式有多种,比如灾害记忆空间的建构,人们为防止灾害记忆的风化,建立警示碑和纪念碑,其主要作用在于传达灾害信息以及追悼死难者。位于日本东北地区的《大津浪纪念碑》,就是一例(图1)。当地人在经历了明治29年和昭和8年的两次海啸袭击之后,在水位的最高处留下了此碑。碑文告诫人们,不要在这个石碑立碑处以下建造住房。在过去的海啸中,已经有村毁人亡的惨剧发生。

大津浪纪念碑

高台建房,子孙和乐

勿忘惨祸,海浪滔天

此碑之下,勿建家屋

明治29年、昭和8年、大海啸涨水水位到此,全村尽毁,幸存者前2人,后4人,逝者如斯,后人谨记。

图1 大津浪纪念碑

这类警示碑,作为灾害信息的发信源和灾害记忆的生成装置,一直被有效地沿用到现在。2011年发生的东日本大地震的灾害现场,当地居委会设立了一个“东日本大震灾教训碑”(图2),碑文如下:

东日本大震灾教训碑

平成二十三年三月十一日下午二时四十六分,观测史上最大的大地震袭击了日本,之后不久,就

在这个碑的正下方,巨大的海啸袭来。

尾崎白滨町内,有二十二户房屋被冲走,四位町民丧失了宝贵的生命。

后人切记:

大震之后必有大海啸袭来。

切勿犹豫,迅速向高处转移。

绝不要折返回来。

平成二十四年六月十五日

尾崎白滨町内会

从功能上来说,这个东日本大震灾教训碑既有记忆灾害和纪念死者的功能,又提供了灾害发生时救生的经验。这个经验和大津浪纪念碑都强调了应对海啸,“往高处去”的重要性。而东日本大震灾教训碑碑文的最后一句,“绝不要折返回来”,是在这次东日本大地震的惨痛教训基础上总结出来的。海啸袭来的时候,有的人本来已经登高脱险,但是,突然想到家中还有老人,还有祖先的牌位,或者别的重要的物件比如银行存折、印章等。有人又折返回去,结果遇难。

由此可知,在立碑这个日本灾害传承之下,日本社会不断将新的经验和知识加入进灾害的常识系统中。这样可以保证这个系统的有效性。

图2 东日本大震灾教训碑

警示碑、纪念碑承担了将灾害信息传达给社会的功能,因此需要在空间选择上有所考量,一般都选择在日常的生活空间。比如图3,是日本东北地区的一个交通要道的拐角处。人来车往,经过这里的人们都可以看到树立在这里的明治时代、昭和年间,以及这次平成23年(2011)东日本大地震的纪念碑。最新的五面碑体上,镌刻了当地中小学生撰写的灾害体验,其中既有对失去同学的思念,也有对这次地震海啸的人生感悟。还有的提醒人们加强防灾意识。这个名为“将大海啸传承下去”的碑群(图4)和过去的同类纪念碑的一个不同之处,是将普通人的灾害体验作为构建灾害记忆的材料,在这个记忆空间中表象出来。我们不难想象,这些碑文的作者们,在和自己的朋友、亲人在日常会话中,会谈到这个碑的存在,甚至会带领或介绍他们来看,将来还有可能告知于自己的子孙后代。这些日常性的行为都在无形中强化了这个记忆表象装置生产—消费灾害记忆的能力。

图3 明治-平成海啸纪念碑群

图3最左侧的明治29年的海啸纪念碑,中间的是昭和8年的海啸纪念碑,最左边的五个黑色的纪念碑,则是为了纪念2011年的东日本大地震树立的纪念碑。有关碑群的说明告知我们,明治和昭和的纪念碑,是从别处移过来的,不同年代的纪念碑放在一起,形成了一个时间连续性的链条。地震和海啸的信息,以及相关的逃生经验,人生的感悟等,都在这个空间实现了生产和再生产。

图4 “将大海啸传承下去”碑群

三、灾害记忆表象化过程的动态分析

任何带有主体意识的表象化操作,都伴随着意义的生成与价值的判断,灾害记忆的表象也是如此。表象的主体和消费的主体如果一致,意义和价值的共享程度高,产生对立和矛盾的几率就低;相反,如果意义的建构者与消费者产生理解的错位而导致空间意义与价值的双重性呈现,对立和矛盾就会产生。研究汶川大地震灾后重建中空间意义认知问题的雷天来讨论了汶川地震后,在北川县建造的纪念广场上发生的多种意义的理解a。雷天来在调查中,看到5•12汶川地震发生后,异地重建的北川县城地理中轴线处建起一处地标式公共纪念空间——北川抗震纪念园。但是,他发现这座抗震纪念园同时拥有两个内涵截然不同的指称。当地人将该园称为“新生广场”,只有在极少数情况(如当地导游词)中,“抗震纪念园”这一指称才会被提及。雷天来认为,就字面意思看,“新生”二字赋予此处空间较为积极向上的空间意象,相反,“抗震纪念”则将该空间与灾害这一类创伤记忆的关联加以明确。

而从空间使用情况看,在当地节庆日(如春节、羌历年等),园内会举办一系列大型庆祝活动,而在非节庆日,几乎在每个傍晚时分,园内都会临时搭建起大面积儿童游乐设施,它们将建筑形制较庄重肃穆的纪念园区“装饰”成一个儿童乐园,数百名孩童穿梭其间,嬉戏玩耍……以上种种现象似乎都与纪念空间这一初始设定相左。

雷天来指出,移居到新县城的北川人选择在新县城外围隐蔽僻静的荒地上进行祭奠活动,当地人选择一处叫“水厂”的地方,作为他们“自己的”祭奠空间。

政府行政部门作为建构记忆空间的主体,将抗震作为这个空间的意义,但是,受灾者则选择了“新生”来消费这个空间的价值。他们在这里游乐和消遣,双方对灾害记忆空间的意义理解和价值判断的乖离,来自不同的主体的对空间的身体感受的差异,其背后也有可能是政治经济社会的结构性原因。

日本学者羽贺祥二调查了1891年10月28日发生在日本中部的岐阜、爱知两地的浓尾地震的灾害表象的变迁史。据史料记载,此次地震造成的灾害重大,其中超过七千人遇难。灾后,岐阜、爱知两县纷纷在本地设立追悼塔与纪念碑等,以悼念遇难同胞、记录灾后的重建过程。其中作为值得关注的哀悼场所之一,便是在地震三周年的1893年时于岐阜设立的震灾纪念堂。

在对这个震灾纪念堂的建设以及举行的相关纪念仪式、赈灾措施等进行了调查之后,羽贺指出佛教寺院之所以积极参与并主导了这个过程,是因为当时日本社会基督教的影响力在逐渐扩大,佛教和神道等本土宗教有很强的危机感,因此,围绕这个地震的纪念与祭祀,以及记忆空间的构建,表面上是救灾和灾后重建,但其背后有深刻的政治背景。

黄凡考察了通海地震(1970年)五年之后,当地社会围绕这一事件所建构的记忆空间。具体呈现了高大乡五街村修建的“地震历史记载碑”、通海县政府和云南省地震局建立的“通海地震记事碑”和九街乡六一村的“地震记事碑”的建构过程,并对这三个记忆空间进行微观层面的分析。他的研究结果表明,在中国,围绕灾害表象,国家权力的行事是影响其构造的最大力量,地域社会的自我认同,以及特定地域的生活惯习,都对灾害的表象发生影响。

笔者曾经对1976年7月28日发生的唐山大地震和1920年发生的云南通海大地震的记忆表象化过程做过追踪研究。结果表明,呈现在特定历史时期的灾害记忆表象,是政治制度、社会结构、文化传统等因素复合作用的结果。对其建构过程的民俗志式的微观考察和描写,不仅可以了解受灾地区和人群在受灾—救灾过程中是如何平复灾害所造成的心灵创伤,重建恢复原有的社会机制,也可以揭示这个社会的政治、经济、文化等多方面的时代特征和地域特性。

上述研究都涉及灾害发生之后如何被表象的社会关系。这是围绕事件→记忆化→传承过程中的价值与意义的生活实践考察。过去的民俗学灾害研究,主要关注有关传承静态收集和呈现,比如对神话传说、谚语,以及纪念空间和祭祀等仪式性行为的调查和描写。而当下的人们如何把过去的灾害事件转换成记忆并传承下去的动态分析,也应该成为灾害民俗学的重要领域。

四、灾害民俗志的可能性

民俗志是对人以及人的文化进行详细的、动态的、情境化描绘的一种方法,探究的是一个文化的整体性生活、态度和行为模式。而灾害民俗志,就是从灾害的视角,探求社会诸因素的整体性构造和细部的特征。同样,对灾害常识体系的形成和特点的研究,灾害民俗志方法也是非常有效的。

众所周知,当今世界,科学知识已经渗透进了大部分社会领域,其他形式的知识即使未被消灭,也极大程度地为科学所替代。在灾害领域,前近代流传的诸如大地是在鲇鱼的背上,鲇鱼翻身引起地震的灾因论,早已被地质学或地震学的相关科学解释所取代。各种预报和防灾知识,也都进入了我们的常识体系。但是,与此相对,很多基于身体感受的,无法用系统的概念描述的“无言之知”也依然有必要得到重视。我们认为,科学技术与这类“无言之知”的融合,共同构成了人们的灾害常识系统的整体。

这两种知识系统,一类是现代科学的专门性知识,另一类是身体性的传承,他们具有不同的特点。科学知识的特征,被认为有如下几点:体系化、客观性、社会性、理性主义、数据化、表达的明确化。

而身体性的传承,是基于感性的“无言之知”,具有主观的、个人的、情绪的、感性的、非数据化的特点。在科学主义的时代,探求“无言之知”的灾害民俗志有助于全面理解灾害的全过程,避免灾害过程的刻板印象,把握现场的多样化事实。

例如,在以往的救灾报告中,科学的规范性知识通常报告说,某灾区五万户住宅一年内建造完成,三年之内所有灾民入住新房等。但是,其背后可能存在被忽略的信息,比如确保建设用地过程的矛盾和冲突(灾民与原住民)、分配住房时候的纠纷、新房入住后的适应过程等。

日本学者针对阪神淡路大震灾,在震灾一年后开始了灾害民族志的调查书写。一批人类学家2008年和日本放送协会NHK电视台,共同展开了一个灾害民俗志的调查。这个调查的主要问题是,“灾害发生的时候,你印象最深的事情,请按照时间序列全部说出来。”调查对象从灾区之一的兵库县西宫市开始,最后涵盖了神户市的救灾人员以及包括在东京的国家领导人和上层官员。其主要目的在于从多种角度获取证言,并进行多角度分析,以形成“灾害对应的整体面貌”,具体如下:

1. 从受灾者和救灾者的视角来描绘灾害的整体。

2. 从现场相关的人们口中,通过他们自己的语言获取他们的体验。

3. 通过系统整理受灾者和救灾者眼中的灾害图景,更深入理解灾害。

4. 通过揭示灾害现场的“无言之知”和“默契”,来实现更有效的灾害对应策略。

5. 明确灾害现场的人们在解释自己的体验,采取社会化行动时所依据的知识体系。

6. 把受灾者和救灾者的灾害认知,转换成不在现场的人们可以理解的知识体系。

7. 让没有灾难体验的人们,抛弃灾难旁观者的视角,改变无意识中形成的对灾害的刻板印象,真正认识和了解灾害。

在访谈的时候,调查人员侧重于如下四个方面的问题:

1.下次发生灾害时,你一定会做的事情。

2.下次发生灾害时,应该努力做得更好的事情。

3.下次发生灾害时,绝对不能做的事情。

4.决策决定的时候,最困难的是什么?

在对行政部门、消防队员、警察、参与救助的市民等大量的访谈调查之后,调查人员析出了很多只有在现场才能接触到的问题。一个典型的例子是,调查者问消防队员在震灾期间遇到的最为困难的局面的时候,其回答是,在灾害现场灭火时,遇到灾民求助时候应该如何对应。消防队员在灾区执行灭火任务的时候,常常会遇到灾民请他们帮助挖掘埋在瓦砾下面的生存者。这个时候,他们就面临着两种抉择,坚持职务行为——灭火,还是放下灭火枪去救人。如果救人,可能延烧的火灾会让更多人丧生,可要是拒绝面前求助的灾民,又有一种见死不救的负罪感。这种心理上的矛盾,会长期折磨这些消防队员。而这个调查的结果,直接被利用到修正和补充消防队员在未来行动的行为规范之中。

上述的困境,是事前任何一个所谓防灾手册都没有触及的。事实上,任何防灾预案、灾害应对指南等都无法穷尽灾害发生的各种场面和面临的问题。因此,灾害民俗志的调查成果,以它还原出的临场感和基于亲身体验得出的带体温的“经验、知识和表现”对理解灾害和对应灾害的复杂局面,有重要的价值和作用。

灾害民俗志的另一个例子,是日本东日本大地震灾区之一,气仙沼地区防潮堤建设与“和大海共生”的日常生活感之间的对立事件。

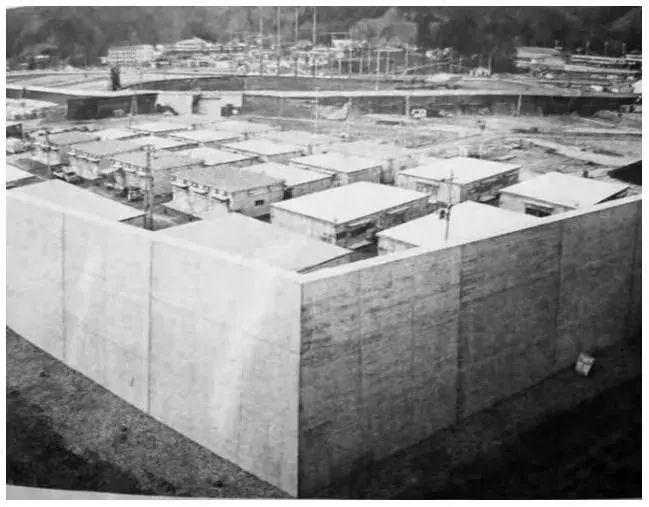

在气仙沼,由于史无前例的大海啸造成了巨大损失,政府部门组织了工程专家进行了精密的测算,认为应该在海边修建高12米的堤坝,才能有效地保护住民的安全(图5)。建设堤坝的计划在征询住民意见的时候,因为大灾刚过,人们惊魂未定,所以绝大多数人都投了赞成票。但是,当大坝完成在即的时候,人们发现自己好像生活在牢狱之中(图6)。他们开始思考自己的日常生活感与安全性之间的关系。从渔业生产的条件,比如渔船的出入,以及养殖业生产的便利性来看,住在海边是最好的选择。而且从生活感受来说,漫长的岁月中养成的他们的对“海”的身体感知,他们的日常,就是每天看着潮涨潮落、听着海鸥的鸣叫,感受着咸湿的海风(图7)。在他们看来,大海是有呼吸的,潮涨潮落,就是生命的诞生与死亡。甚至海啸夺取了他们的财产和亲人的生命,他们还是“对大海恨不起来”。这种经过民俗学家和人类学家表象化的渔民们基于身体感受的无言之知,和建筑工学与防灾行政部门基于科学做出的建造堤坝,以抵御百年一遇、千年一遇的海啸的选择,共同构成了灾害常识体系的整体。如果说防潮堤代表着安全与抵抗,那么当地人们对大海的身体感知,则代表着挑战和共生。两者都是人类生活不可或缺的要素。

图5 东日本大地震灾区即将竣工的防潮堤

图6 防潮堤和居住区的景观

图7 海啸之前的日常风景

需要指出的是,当初海边的灾民同意修大坝,是基于科学和理性的选择。后来带有某种程度的“后悔”的反思,则是基于他们的日常感知。两者并不对立和矛盾。他们都是人们在不同境遇下应对自己生活事件的正常选择。我们认为,研究灾害的民俗学家,必须对灾害中人们行为的复杂性和矛盾性有足够同情式的理解。如上面的例子,正是土木工程等科学的“知识”与基于生活传承的身体感受之“经验”,共同构成了灾害的常识体系。而对这个过程的动态分析和微观考察,以及在此基础上的宏观把握,则是灾害民俗学的魅力和价值所在。

文章来源:原文发表于《民间文化论坛》2019年第5期,注释从略,详见原刊。

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛