“口头程式理论”是由米尔曼•帕里和阿尔伯特•洛德创立的,因此又称为“帕里一洛德理论”,是二十世纪在西方发展起来的为数不多的民俗学理论之一。其思想渊源可追溯到十九世纪的语言学和人类学的一些成果,其直接动因则与著名的“荷马问题”相关联。

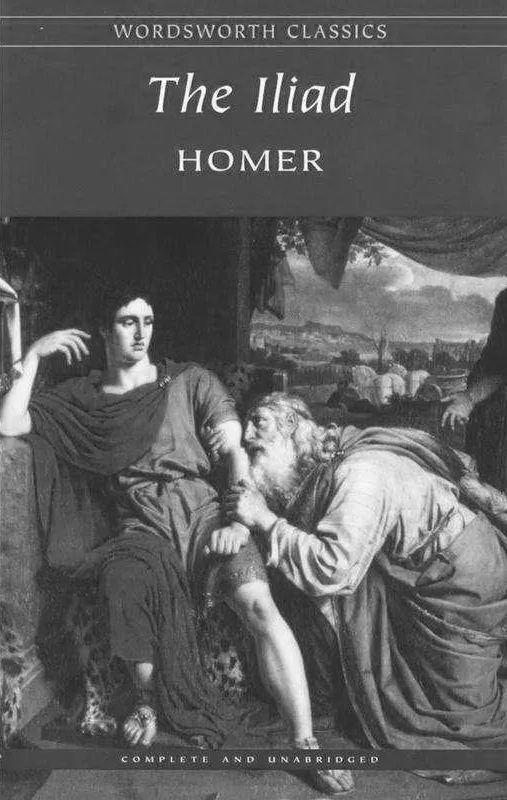

“荷马问题”指的是相互关联的两个问题:一是荷马其人的历史真实性,二是《伊利亚特》和《奥德赛》是如何形成的。口头理论的最初的发展,正是基于对荷马史诗的两个设定与论证:第一,设定并论证荷马史诗是传统的;第二,设定并验证荷马史诗因此必定曾经是口头的。前者是通过对荷马史诗本文的语言学解析而完成,后者则是利用人类学的成果,依据口头诗歌经验的现实而确认的。口头理论这两个关键性突破,标志着该理论的方法论已基本确立。

口头理论作为一种方法论,在基本架构上利用现代语言学、人类学研究成果,以史诗本文的语言学解析为基础,论证口头诗歌尤其是史诗的口述性的叙事特点,独特的诗学法则和美学特征。口头理论其实就是口头诗歌的创作理论。促使口头理论不断发展的基本问题,一部史诗是逐字逐句记忆下来的呢,抑或史诗演唱者口述史诗时每一次都要重新创作。

口头理论的核心是关于程式的概念及其理论延伸。帕里和洛德通过对“同一”史诗本文的反复比较研究而发现了程式与主题。因此,他们强调在现场的史诗表演中研究史诗。只有在表演的层面才能观察到口头诗人利用程式和主题进行创作的实际过程。

当我们讨论由帕里和洛德创立的口头理论时,不能忘记他们的前辈所做出的宝贵贡献。荷马问题在十九世纪和二十世纪初曾经是古典学者及其思想的试金石。语言学则在史诗格律、语言,以及调査方法上提供了理论视野。至于人类学,则使帕里关于荷马史诗的理论描述,在活形态的口头文学的现实中获得了类比的验证,并由此而发展了一种比较的方法。

(一)帕里:从传统的荷马到口头的荷马

米尔曼•帕里是口头理论的奠基者,他开拓了我们今天所知道的这一领域。

帕里的研究从荷马史诗本文分析开始。这需要深厚的语言学知识,大量艰苦细致的词语例证的搜寻辨析工作。帕里的研究扎实、严谨,这种学术特点被西方古典学界称为“严格的帕里主义”,它的特点是研究者所提供的从史诗本文中严格遴选的大量程式化用语的例句,并用图表显示、数据统计分析的方法,使严密的语言学解析系统化、科学化。

帕里的研究表明,史诗研究应从扎实的本文分析开始,更具体地说要从史诗的诗学层面的研究开始,研究其“口头的”“传统的”特质。因此,帕里摒弃了史诗研究者所惯用的所谓“原始的”“民间的”“自然本色的”以及“英雄式的”这样一些语焉不详的陈旧术语。他的研究是实证的、分析的,而不是从既定概念或某些现成的教条出发。

帕里对荷马史诗本文的语言学解析,首先注意到的是史诗创作中基本的表述单元(express unit)程式。帕里提岀的口头程式概念被后人称为口头文学的“原子”。程式是史诗多样化的叙事结构、叙事单元的最小的公分母。恢宏庞大的史诗本文作为一种有机整体,正是从程式这个最小的细胞培育起来的。

帕里认为口头诗歌的语言总体上表现为程式化的传统特点。他确信在不借助文字的情况下,诗人只能以古老的方式把旧有的诗行或诗行的一些部分组合到一起,从而实现在即兴表演的过程中顺利遍构筑诗行。

1928年帕里提出了程式这一概念。他认为荷马史诗中用以描绘神或英雄的名词属性形容词程式(noun—epithet formula)最能说明其关于程式的概念。例如,名词属性形容词程式“受尽煎熬的奥德修斯”,常常出现于诗行的末端,即它常常填补在史诗六音步诗行的第四个音步,它在荷马史诗中出现过五十多次。

仔细体会荷马的名词属性形容词程式,我们可以看出它具有以下一些特点:(1)它们常常是修饰性的。(2)它们总是与格律价值相联系。名词属性形容词在诗行中总是处于固定的、相同的位置,表明它们的使用必须符合格律要求,即中国古典诗歌所说的合辙押韵。(3)它们是传统的。程式化用语形成和发展经历了漫长的岁月。

帕里认为荷马史诗文体是程式化的,史诗的这种表达方式是因格律的作用而逐渐形成的。1928年帕里在其《荷马史诗中传统的名词属性形容词》中指出,这一过程和结果可以通过名词属性形容词程式的分析来说明。“为了创造一种适应格律需要的文体,歌手建立并保持了这样一些表达方式,它们可以用于各种句子之中,或维持原状,或稍有变异,在六音步诗行中占据着一个固定的位置。”

荷马的六音步诗是一种复杂的格律结构。它容许一定的词、短语形式处于固定的位置。这时韵行起着某种选择的机制,它把词语表达的各种成份按其格律特征分门归类。一旦这些名词属性形容词程式进入适当的格律位置之后,那么它们对诗歌创作便具有实用价值,成为歌手们经常使用的特殊语汇并代代相传。

名词属性形容词经过传统的洗礼而系统化。这些传统的表达方式,涉及对神、英雄出场时的惯常叙述,如“受尽煎熬的奥德修斯”“飞毛腿阿喀琉斯”“牛眼睛的赫拉”“灰眼女神雅典娜”“驯马能手狄俄墨得斯”“车战者奈斯托耳”“沉雷远播的宙斯”等等。

基于上述事实,帕里为程式下了这样一个定义:“程式是一种在相同的格律条件下,为表述某一特定意义而经常使用的一组词语。”该定义起初针对名词属性形容词短语,后被扩大到其它类型的词语表达模式上。

后来帕里又提出了“程式类型”(formulaic type)的概念:在诗行中填补在同一部分,并且功能相同的一连串的词语(虽然词语的实际构成性质往往并不相互关联),被称为程式类型。例如,关于阿基里斯的名词属性形容词有四十五个,它们在诗行中的位置是相同的,但格律价值并不相同,因而在特定韵律条件下不能彼此替换。以上这些四十五个名词属性形容词程式可统称为程式类型。

由此我们可以得岀以下结论:

在相同的程式类型之内,人们可以为不同的神、英雄找到选择面极广的短语。相反,对相同格律限定下的单角色来说,只能有一个程式,这是荷马史诗最为典型的、十分经济的表达方式,帕里将这一特点称之为俭省(thrift)。俭省的规律说明荷马史诗非荷马一人所能为。因为史诗中有关于不同的神、英雄的四十个系列的程式类型,其中的每一固定的名词属性形容词程式都具有各自独特的格律价值,这些复杂的程式化用语一定是经过许多诗人在漫长的历史时期中逐渐积累起来的。

一旦人们在以上的描述中加上这种认识,即对荷马和他的听众来说,名词属性形容词并不怎么修饰单行诗句,就象它们常常修饰整个一部史诗一样,那么人们就会了解帕里揭示了名词属性形容词程式对整个史诗创作的意义。帕里正是通过这一种类型的实例,一种规律的历时的作用,综合阐释了荷马史诗的创作。

此外,帕里还研究了荷马史诗文体的另一个传统结构“跨行接句”(即enjambement,法文术语,指句法结构到行尾处尚不完整而不得不延续到下一行的现象)。在此,帕里所关注的是作为创作和表述单元的单行诗句的完整性,而他的尺度是想测试出荷马史诗对下例三种可能性的遵循程度:1.不可跨行接句。句意在诗行末尾完成,无继续之可能性;2.可有可无的跨行接句。句意在诗行末尾结束,也可以延续到第二行;3.必须的跨行接句,它把未完成的句法或句法成份留给下一行。帕里发现,荷马史诗有一半诗行不可跨行接句,可有可无的跨行接句比书面诗人维吉尔的诗多两倍,必须的跨行接句比书面作家作品少两倍。这证明荷马的思维和创作是排比式的,采用自然的、直线性的单元进行创作,以传统所赋予的文体构筑自己的诗行。由此,人们可以感受到荷马作为口头诗人的暗示:即口头史诗和创作速度必须主要借助并列的平行式的文体来完成。

自1928年关于“跨行接句”的文章开始,帕里开始注意到荷马史诗本文背后的口头传统。帕里1930年和1933年的两篇论文《荷马与荷马史诗文体》《荷马史诗的语言作为口头诗歌的语言》,标志着帕里的思想出现重要转折,即从传统的荷马史诗,进入一种必然的口头传统的荷马史诗。

要想令人信服地论证荷马史诗传统的特质,必须回答以下两个问题:既然可以在所有诗歌中发现程式化的表达方式,那么程式便不能理解为传统结构的试金石;名词属性形容词仅为个别例证,不能作为一种反映荷马史诗特点的模式。

对此,帕里的回应是:首先,提出了程式的实用标准,即诗人在以史诗形式进行口头创作的即兴演唱中在多大程度上依赖于程式。帕里认为一个在观众面前演唱时总是处于一种压力的歌手,他必须拥有程式化的词语,使自己能利用传统的形式流畅地讲述故事。其次,扩大了程式概念的有效性。帕里将原来仅限于名词属性形容词的程式概念和定义扩大了,此时,程式概念的有效性已涵盖了构成荷马史诗的所有的习惯用语户这包括重复,它是史诗程式化结构的实践要素。第三,帕里提出了“程式系统”(formulaic system)的概念。

帕里将程式系统的概念定义为:“一组具有相同格律意义的词组,其内涵和词语本身都非常相似,这使那些使用这些词组的诗人,不仅把这些词组确认为一些单个的程式,而且把它们作为一种特定的程式类型。”说白了,程式系统是一组程式,它们组成了一种可以替换的模式。

为便于理解,我们可以援引《诗经》中的类似例句说明“程式系统”的概念。如:

以上这一组诗句,它们在语义学上、韵律上常有某种联系,它们在形式上的共同之处,表现为词组两个部分相对一致的组合方式,一个为固定的复合词,另一个为可变的词,它们很契合特定的韵律模式。

通过程式系统我们可以了解到荷马史诗的语言是一种自由的表达方式,它们具有相同的韵律价值,表达同一种意义,可以彼此替换。这种“俭省”的规律只有在表演的层面上才能观察到。

于是,帕里运用扩大了的程式概念,对《伊利亚特》和《奥德赛》开头部分进行了本文分析。他用实线标明完全的重复,用虚线标明程式化的词语,只要看一眼帕里对这两例二十五行诗所划出的密密的标示,人们便可以从直观上领略到荷马对传统的程式化表述方式的依赖程度。

▲ 《伊利亚特》

通过本文分析,帕里提出荷马如此恪守程式的文体,是由其利用口头语言进行创作的必要性所决定的。“在非书面的情况下,诗人只有掌握程式化表达方式,才能创作他的诗,程式化的表达方式可以为之提供现成的诗句。”

这种必要性的验证,虽然建立在扎实的文本分析的基础上,但它仍属于假设的范畴。如果没有田野调査的第一手资料,还不能构成事实。为取得类比的验证,帕里决定对仍在流布的南斯拉夫口头史诗进行调査。

帕里把荷马史诗本文分析得来的理论放到南斯拉夫口传史诗实践中去检验。这说明对口述文体特点的分析不能限于荷马史诗文体特点的逻辑推理。口述文体的研究应有实际表演的材料作为证据。

1934年6月至1935年9月,帕里与洛德赴南斯拉夫进行了为期十六个月的田野调査。他们搜集到一千五百部史诗本文,其中包括从同一歌手那里捜集的不同的史诗作品,也包括从同一歌手或不同歌手那里搜集到的同一种作品的大量变体。

帕里对希腊史诗与南斯拉夫史诗这两种史诗传统的比较,是以惯用词语的语言学解析为基础的,其目的是为了证明这两种史诗表达方式的口头性、传统性比较研究加重了帕里学说的论证力度,同时,比较研究背后的人类学视角,成为口头理论的重要内容。

(二)洛德:从比较口头传统到比较口头诗学

帕里研究了荷马史诗的口头传统,他的开拓性的工作是非常扎实的。他提出了口头史诗和叙事单元的一些严密而准确的概念,如程式、程式类型、程式系统等概念。他试图在南斯拉夫口头史诗传统中验证这些概念,并提出过一整套比较研究的计划。1935年帕里突然逝世。洛德是帕里的学生兼合作伙伴,是帕里口头理论的倡导者。

洛德在长达半个世纪的研究中,出色地完成了帕里提出的比较研究计划,使口头理论迅速成为一门学科。与帕里不同,洛德的研究是从“口头诗歌”的研究开始的。他的工作为荷马史诗的主要冋题“表演”提供了一把钥匙。关于口头诗歌的研究给传统的荷马问题带来了根本性的永远的改变。古老的“荷马问题”成为口头传统的问题。洛德从口头诗歌传统中挖掘古希腊乃至整个西方古代、中世纪文学经典的根。并由此建立了他的广泛的极富活力的比较研究的方法。

洛德通过自己的广泛深入的比较口头传统的研究实践,将口头理论推向全面成熟阶段。他从口头史诗的“表演中的创作”(composition in performance)这一基本事实出发,研究了歌手的演唱活动,研究了口头传统叙事单元,如程式、主题、故事模式等。这些概念的科学性、普泛性,直接促使其比较方法的全面成熟,被不同传统领域的相关学者广泛运用,从而使口头理论和方法论迅速延伸到世界一百多种不同语言文学传统的研究中,产生了巨大影响。

与帕里学说的逻辑严密性特点相对而言,洛德的学说更具实践性、灵活性特点,因而他的一些比较研究的学术思想更有活力。洛德充分利用了自己对口头诗歌传统与现实的深刻理解,在研究工作中一向注重对口头传统叙事特点的深入领会,从感觉和理性的两层面准确把握研究对象的本质。因此,洛德的著作,尤其是《故事歌手》表现出他对口述现实的鲜活的感知,他善于从感觉入手处理一些带有理论内涵的问题,善于在朴实的描述中把握难度较大的研究题目。洛德著作所容含的意义,大大超过了人们对它的惯常的理解或误解。我们从他的著作中可以获得取之不尽的灵感。

洛德早期的研究工作,主要是根据三十年代南斯拉夫田野调査资料,将荷马史诗与南斯拉夫史诗进行类比研究。比较研究的基本点主要是主题、程式、跨行接句、语音模式等,他继承了帕里的学术典范,将丰富翔实的资料与充满想象力的分析结合在一起。

洛德的代表著作是1960年出版的《故事歌手》,这部著作被学界称为口头理论的《圣经》。在本书中,洛德将自己关于口头传统的经验,运用于更早的文学之中,以类比的方法阐述西方古代、中世纪文学的传统的口头形式。洛德的研究从经验开始,引用调査得来的第一手资料。他的论述充分,生动可感,易于理解。

洛德用专章说明了歌手要想利用程式化文体表达思想,必须从演唱技能的实际演练中不断感受、体验、揣摩,最终达到出口成章。歌手在学习阶段,一般要从聆听别人的演唱开始,在此期间熟悉叙事和措词的谐韵。在第二步试唱过程中,歌手从感觉上吃透节奏、音律这两个基本要素。第三步,一个成熟些的歌手,可以运用熟练的技巧演唱一系列史诗篇目,并在一定程度上把握修辞成份,情节发展,以适应即兴表演的具体情境。所谓“程式”的概念,正是交融在这种实际的演唱之中的。它不是抽象的东西,而是口述史诗文体的经验的现实。洛德的描述为程式下了一个无言的定义,它直达这一现象的本质。关于程式,洛德采用了帕里的概念。但他表述起来更为具体可感:程式是一种口头诗歌的语言,强调形式的节奏和格律功能。程式是一种能动的、多样式的、可以替换的词语。此外,与程式相关的句法上的平行式和语音模式等,这些要素是以程式为基础的。总之,在口头诗歌中,一切都是程式化的。

洛德还从表演这一层面揭示了关于主题的内涵和功能。他的研究仍然是从歌手的角度开始。熟悉口头史诗的人都了解这样一个事实,即基本事件、描写,在许多民族的史诗中是不断重复出现的。如英雄盟誓、宴饮、神的集会、一次长旅等。歌手,特别是年轻歌手,逐渐熟悉了这些反复出现的事件。歌手对这些主题结构的感受、吸收,就象他感受和吸收程式的节奏和模式一样。主题并非由一些固定的词语所固定下来的,而是由一组意义固定下来的。歌手对主题的不断积累是从他开始学歌时便开始了。在歌手的成长过程中,听歌与学歌同步进行,一次完成。

埃夫朵是腹藏五十八部史诗的南斯拉夫著名史诗歌手。他可以听一遍另一位歌手演唱,便把这部自己从未听过的史诗再演唱一遍,而且唱得更生动内容更丰满。这时的埃夫朵并不试图记住固定的本文,而是用程式和主题进行再创作。他的脑子里已经有了一套系统的叙事模式,这一模式可以迅速消化他所听到的史诗作品,通过自己的加工,润饰、创造,将其重新创作出来。埃夫朵的成就看似高不可攀,其实他只不过继承了前辈的遗产,有深厚的主题积累的经验。这种情形正如歌德论述的莎士比亚的伟大,看莎士比亚就象看瑞士的群山。

一个基本的主题,在一位歌手那里,可以采用多样的形式。当他在一部新的史诗中听到这种主题时,他倾向于用自己业已占有的材料将这一主题重新创造出来。

主题是传统史诗在叙事层面上的建构材料。洛德认为主题是“在传统诗歌中,以程式化的形式讲述故事时有规律地使用的一组意义。”主题是最基本的内容单元。

主题可以概括为以下三个特点:首先,主题是一组意义,而非一组词;其次,主题的结构允许变化,,或丰富;第三,主题同时具有个人的和文化的两种定位。同一主题的文体有相应的变化,但其主要意义程式化的表达在一定范围内相呼应,从而限制了这种变化的程度。与观众的反应相呼应,与自己的才禀和目标相一致,一个歌手可以使自己对“全副武装的斗士”或“集会”的演唱或长或短。传统有一种力量,把一定的主题群联结在一起。这种力量使歌手不能轻易地破坏主题群,从而保证了史诗传统的相对稳定性。

我们可以将程式和主题进行比较,更进一步领会它们各自的含义。程式用于构筑诗行,常遵循一种韵律一语法上的规则;主题则引导歌手快速创作的思考,建构更大的结构。它对歌手来说是记忆的手段。程式可比之于同词素的异形词,它们是流动易变的,永远处于变化之中,这种变化是与具体情形相联系并受其约束。因此,口头诗歌语言的基本要素不是词,而是具有语法和韵律价值的词语模式,一种语法韵律单元。由主题导引,由语法韵律单元即程式系统调控,口头诗人以传统的固定的词语为手段进行创作。

洛德用专章讨论了“歌”的两种不同含义:“特定意义的歌”和“一般意义的歌,这涉及到口头史诗的本文和作者问题。同样,这些问题也只能在表演这一层面来理解。

对口头诗歌而言,表演和创作是同一过程的两个方面。

在英文中,“歌”(song)和动词“唱”(sing)表明、表演和创作是相并存的连续的统一体。“歌”(song)涵纳了表演的意味,而作为总体概念的“诗”(poetry)则没有这个意味。

而一提到表演便有变异的问题。不确定性或变异性是口头诗歌的本质特性。诚如洛德所说:“我们所面临的真正困难来自于这样的事实,不象口头诗人那样,我们不习惯于在流动性的不确定性的意义上去思考问题。我们不善于把握多样性的事物。对我们来说总是有必要建立一种理想的本文或寻觅一种原始的本文。我们对于永远在变化中的现象总是不能感到满意。如果我们了解到口头创作的实际,我们将不会试图去寻找任何一部原始意义的歌。从某种角度看,每一次演唱都是一种原始的歌。”

因此,我们对口头史诗的文学观,与存在于传统中的诗歌,即作为各种主题灵活组合、排列的诗是有区别的。这正如中国古代疱丁解牛的寓言,疱丁视牛为一系列的肌理、骨架组成的复杂结构,而俗人所看到的仅仅是牛的外观牛的皮毛而已。

洛德指出:“每一次演唱都是一种特定的歌,同时又是一般意义上的歌。”因为每一次演唱的意义不仅限于演唱本身,那是一种再创造。关于歌与歌之间的这种相互联系的观念,比“原始的”或“变体”这类概念更接近口头诗歌的真实。

按照弗利的说法,洛德所说的歌的不同含义可以按下列三个层面来理解。第一种含义指任何一次演唱。每一次演唱都是唯一的、独特的、实实在在的。第二种含义可称之为特定题目的歌。如《苏尔坦•沙拉姆攻占巴格达》。特定题目的歌可以因数次演唱而出现不同的本文。第三种含义可称之为一般意义的歌。如《奥德赛》在总体上可以归入一个类,它叙述一位英雄在长期远离家乡之后的回归。这种一般意义上的歌有许多不同的本文,这些本文已融入人类历史的深处。

洛德还阐述了口头史诗非常保守的传统结构和它的易变部分。既使从同一歌手的角度看,每一次演唱之间的稳定性并不在于本文的词的层面上,而是在于主题和故事类型的层面上。变化的形式包括精心的铺陈或简化,叙事顺序的变化,材料的增删,主题的替换,最为常见的是歌的接尾的不同方式。

与口头诗歌易变性特点相联系,洛德还讨论了书面撰写与口头传统的问题。洛德指出,我们作为书面文化的一员,常常误以为当书面文字出现并普及之后,史诗歌手包括那些最卓越的史诗歌手,并不了解文字的“能动性”,也没有迅速利用文字并从中获益。也许他们比我们还聪明,因为人们是不能写歌的。不能让变幻无常的海神成为俘虏,捆绑他就是毁灭他。易变性恰恰是传统诗歌的生命。这种易变性存在的条件是在歌手和传统之间没有固定成形的文本的干预;一旦一次演唱成为特指的歌,那么来源于不同途径的传统就会失去作用。即使固定文本本身而言,如果为了记忆而获得这种文本,也意味着传统的死亡。洛德指出,南斯拉夫老辈子歌手并不识字,不受民歌本子的影响,他们还是照表演的程式去学习。所以,书面文学并非一定能对口头文学产生影响。书面文学往往不是从口头文学中,而是从外国借鉴而来的。书面文学发达的时代,程式、主题、故事模式等口头创作方式将最终夫去其存在的理由,因为不需要。那么,照此看来,书面样式就一定高于口头样式吗?并不如此简单。远在文字创造之前,艺术已发展得很完美了。而古希腊之前的诗人已经将程式化等口头诗歌技巧发展到令人仰慕的程度。这正如我国《诗经》产生的时代口头诗歌必定很发达一样。

关于书面文字与口头传统的关系问题,在洛德后来的著述中有许多论述。1962年,洛德在《荷马与其他史诗》中论述了荷马在口头传统中的地位问题。指出,我们现在所知道的荷马史诗是否为口头的答案,是建立在对其风格形式的分析上,而不是建立在书面文字的有无上,更不是建立在书面文学传统的有无上。

洛德根据自己关于口头诗歌的经验认识到,对一个已经具有充分的口头技能的歌手来说,他不可能被阅读和书面撰写所吸引。即使是喜爱书面媒体的歌手,假如他彻底地植根于以前的口头传统的话,仍然会继续以口头传统方式进行创作。屈服于固定文本的歌手会很快失去口头创作的能力。

有人说,书面文字扼杀了南斯拉夫口头诗人,因为它使诗人接触了更高一级的文化,并且无疑地书面文字也会对古希腊口头诗歌产生类似的影响。这些观点的提出,是因为不了解口头诗歌的本质特性所致。

随着洛德《故事歌手》的出版,口头理论受到各个领域许多学者的关注;同时,这一理论的一些基本概念也不断受到挑战、不断被修正、不断被深化。

▲ 《故事的歌手》

口头程式理论由帕里于本世纪三十年代发起,这一理论的更大背景为形式主义和结构主义的学术范例。鉴于十九世纪民俗学理论历时性的基本原则,并主要关注于历史重建,二十世纪的理论趋向于共时性,更加注重民俗学的功能与形式的研究。俄国的形式主义(以普洛普、巴赫金、梅列金斯基为代表)、布拉格语言学派(以穆卡洛夫斯基为代表),对民俗学诸多体裁样式中基本结构单元的探寻,以及口头程式理论,都属于这种趋势的例证。

口头程式理论与普洛普故事形态学有共同特征:它们都有一个结构空位,都有一个可能的空位填补项来填补的。洛德与普洛普都属于神话一仪式学派的一部分。普洛普确信俄国神话故事的结构顺序反映了某种成年礼仪式。而洛德认为他所谓的回归歌的故事模式(失踪、劫掠、回归、果报、婚礼)与植物荣枯交替仪式有关联。普洛普和洛德的图示都从“失踪”开始,而以“婚礼”结尾。

帕里、洛德实际上是“表演理论”的先驱。这种方法强调的是表演而不是本文。表演者一观众二者交互作用而产生了本文。口头理论通过对“同一”史诗文本的细致比较研究而发现了程式与主题。因此,他们强调在现场的史诗表演中研究史诗本文。

口头程式理论研究,主要集中在口头诗歌的概念、程式和关于以程式、主题进行创作的问题,以及与之相对应在的即兴创作、记忆、本文背景的研究。而这一切都必须在口头史诗表演这个层面来理解。

口头理论带有一定局限性。它大都运用在毫无演唱背景的书面史诗的研究上,强调本文而忽略背景。口头理论研究领域仍限于西方主要语言传统,对东方尤其是中国各民族活形态的口头文学的研究甚少。这也是该理论目前所面临的一大挑战和新的发展契机。

与西方史诗书面文本定型较早的特点相比,我国少数民族史诗仍处于口头流传的活形态。这意味着口头理论在阐释史诗传统的口头性特点,和其他众多领域具有广阔前景,最有可能克服西方相关领域的局限,形成具有中国特色的、内涵丰富的口头诗学,以丰富世界诗学理论的宝库。

文章来源:《民族文学研究》1996.3,注释从略,详见原刊

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛