摘要

经典知识的生成并不是从现象到本质的逻辑推导,而是客观性、主观性和偶然性接力形成的结果。“四大传说”概念的生成,经历了一个从知识生产到知识改装,再到知识普及的复杂历程。我们将这一概念的知识生成模式归纳为一种“烟花商模型”,划分为四个阶段:生产期(1957—1962)、存储期(1963—1978)、推介期(1979—1982)、燃放期(1983)。生产期和存储期主要是上海民间文艺工作者罗永麟的个人努力;在推介期,罗永麟不断抓住机遇,三度北上,借势发力;到燃放期,最终点燃知识烟花的并不是烟花商,而是烟花用户。对于概念生产者来说,用户如何改装和使用产品,是他无法主导也难以预料的。

作为文体概念的“故事”和“传说”都是“五四”新文化运动以后的新生知识。民间文学和作家文学不一样,只有异文,没有定本,每一次讲述都是一次新的创造,异文和异文之间是平行关系,没有高下之别,要在民间文学作品中评出“四大代表作”,在理论上是很难实施的。孟姜女、牛郎织女、梁山伯与祝英台、白蛇传并称“四大传说”,如今已是家喻户晓的共同知识。那么,到底是谁,出于什么目的,如何选出“四大传说”,又是如何将之推广为全民共同知识的?

一、“孟姜女故事学术讨论会”对

“四大传说”概念的推广

在1983年8月16日秦皇岛“孟姜女故事学术讨论会”召开之前,虽然已有“四大故事”或“四大传说”的说法,但罕见于正式出版物。秦皇岛会议结束后,《光明日报》《北京日报》《民间文学》《秦皇岛日报》以及香港《大公报》《文汇报》《中报》等均据新华社电讯发布了消息,特地指出:“孟姜女故事是中国四大著名传说之一(编者注:其它三个传说是《梁山伯与祝英台》《牛郎织女》和《白蛇传》)。这个故事不但在我国各族人民中广为流传,而且受到了日本、苏联等国家的学者和民间文艺专家的注意。”自此,“四大传说”的提法得到迅速传播。

1983年8月,在秦皇岛举行的孟姜女故事学术研讨会上,与会人员参观孟姜女庙,中间打伞者罗永麟,左二过伟

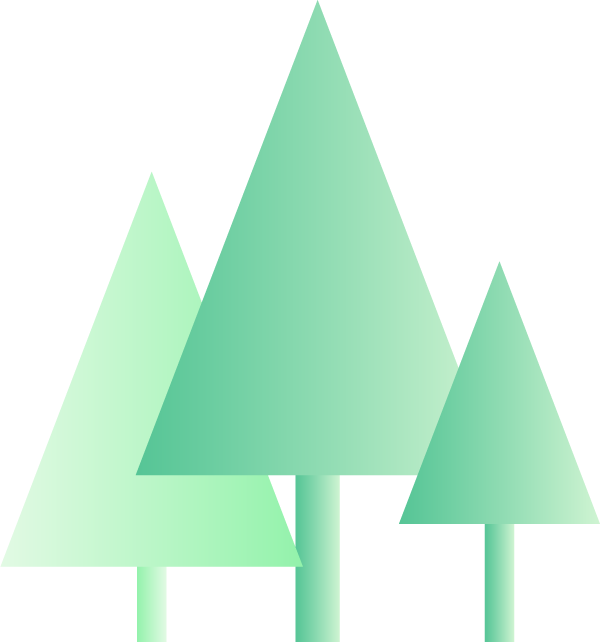

可是,当时提交会议的全部16篇正式论文以及会议印发的17篇“近年来有关孟姜女的评述”资料,却无一提及“四大传说”。这一提法只出现在下表中收入《孟姜女故事学术讨论会资料汇编》的四篇领导讲话及会议综述里。

表中的作者身份最值得我们关注。提交论文的十几位学者无一人提及“四大传说”;而作为会议主办方,从中国民间文艺研究会(以下简称“中国民研会”)领导到中国民研会河北分会领导,再到秦皇岛市文联编辑、新华社记者,都着重提到“四大传说”(来自北京的程远和李荣琨称“四大传说”或“四大著名传说”,来自河北的魏茂林和杜树起称“四大著名故事”或“四大民间故事”)。可见这是由会议主办方着力推广的一个概念。

1983年8月16日秦皇岛“孟姜女故事学术讨论会”会议资料

最有意思的是广西师范学院教授过伟,他在开会前还没有听过“四大传说”的提法,其论文第一句是“孟姜女是我国各族人民众口传讲津津乐道的传说故事”,会议进行当中他就将之修订为“《孟姜女》是广泛流传于汉族地区的四大传说之一”,并投给同来参会的《民族文学研究》创办人贾芝。20世纪80年代初,“四大传说”概念对于多数民间文艺工作者来说还比较陌生。中国社会科学院文学研究所退休研究员马昌仪回忆说,她有一次去上海,看见民俗学者钱小柏家的阳台上堆满了资料,其中一堆据说全是“四大民间故事”资料,她当时觉得这个提法很新鲜,还特意在日记中记了一笔。

埃玛纽埃尔-爱德华·沙畹(Edouard Chavannes)1907年拍摄的山海关孟姜女庙

那么,会议主办方推广的“四大传说”概念又是从哪里来的?我们根据会议资料可以找到两条线索:一是苏浙沪民研会的联动;二是中国民研会副主席贾芝(1913—2016)的提倡。

二、 线索一:罗永麟与苏浙沪《白蛇传》研究小组

秦皇岛文联负责人在会议“汇报发言”中特别指出:“去年(1982年——引者注)8月……我们提出了开展孟姜女故事学术研究活动的意见……上海、浙江、江苏《白蛇传》讨论组,闻讯要求参加讨论;上海华东师大教授罗永麟先生亲笔撰写论文万言。”这里提到的“《白蛇传》讨论组”以及罗永麟,正是“四大传说”概念传播中最重要的两股力量。

罗永麟(1913—2012)是“四大传说”最著名的研究者和推动者,贺学君称其为“中国四大传说研究的一位专家”。罗永麟早在20世纪50年代就致力于民间文学代表性作品的研究,1957年写成《试论〈牛郎织女〉》。他说:“我国民间文学如此丰富多彩,浩如烟海,又当从哪里入手呢?前人经验告诉我们,应当从有代表性的作品入手。”“四大”一说在公开出版物上的第一次出现,正是罗永麟写于1964年、正式发表于1980年的《试论梁山伯与祝英台的故事》,该文开篇即称:“梁山伯与祝英台故事是我国广大人民群众喜闻乐见的民间传统四大故事之一。”下注:“四大故事即《牛郎织女》《孟姜女》《梁山伯与祝英台》和《白蛇传》。”另一次较早出现是在1982年苏浙沪《白蛇传》学术研究预备会上,罗永麟数次提及“汉族四大民间故事中,我以为最有价值的是《白蛇传》”,并这样要求会议筹备组:“下次学术会,一定要能够提供《白蛇传》的新(即没有上过文献的)资料,好比考古学中的‘新出土文物’。”

1984年4月,罗永麟(右)、吕洪年(左)参加在杭州召开的“白蛇传故事学术研讨会”

罗永麟为何如此强调“新资料”的重要性?他在杭州大学一次讲座中说:“现在很多搞民间文学研究的同志,常常怀疑《白蛇传》的属性,因为现在流传的《白蛇传》作品,不是戏曲,就是弹词及其他说唱文学……就因为《白蛇传》现在流行的资料,大多是戏曲和说唱文学,而且这些东西,又大都是文人所作,对象又是一般市民……所以从现象上看问题,就容易不承认它是民间文学,这也难怪。”有鉴于此,浙江民研会于1982年春季开始向全国征集白蛇传相关资料,并在各种印刷品的显要位置反复强调这个故事是“四大民间故事之一”。《〈白蛇传〉资料索引》(1982)和《〈白蛇传〉故事资料选》(1983)这两种小册子都在封底印有《征集启事》,第一句都是“《白蛇传》为我国四大神话故事之一”,其“前言”也强调“《白蛇传》是我国四大民间神话传说故事之一”。几乎同时,江苏省民间文学工作者协会(以下简称“江苏民协”)也在积极搜集整理,于1982年印出《白蛇传(资料本)》,该书“编后语”第一句就说:“《白蛇传》为我国著名的四大神话故事之一,主要流传的发生地区在江苏、浙江、四川等地。”这里除了苏浙,只提到罗永麟的家乡四川,可见受其影响。

由上述引文比对可知,苏浙沪民间文艺工作者明显在联手推广“四大传说”概念。不过,由于当时尚未统一名称,提法略有出入,罗永麟说的是“四大民间故事”,浙江民研会、江苏民协说的是“四大神话故事”或“四大民间神话传说故事”。这些小册子制作粗糙,发行量也很小,从全国范围来说,影响并不大。

1981年夏,苏浙沪三地民间文学工作者联合成立“两省一市民间文学吴语协作区”,白蛇传研究就是协作区成立后的重点课题之一。由于白蛇传主要流传在吴语方言区,当时北方学者的相关研究很少。要将“四大传说”概念输送到北方文化圈,需要采取更积极的方式,于是,以罗永麟为代表的《白蛇传》研究小组做出了主动北上“传经送宝”的行动。曾亲自参加秦皇岛“孟姜女故事学术讨论会”的苏州民研会干部马汉民说:“秦皇岛那边消息比较闭塞,他们对‘四大传说’不了解,是我们主动去跟他们交流,他们一听就对我们的工作非常认可的。”

1989年6月,罗永麟第二次白蛇传会议期间考察镇江金山寺

“孟姜女故事学术讨论会”筹备小组之所以能够跟《白蛇传》研究小组一拍即合,也跟孟姜女传说的多舛命运有关。早在20世纪50年代,孟姜女就因为反对秦始皇(被疑为影射最高领导人)而受到质疑,比如有人认为:“秦始皇是暴君不错,可他到底统一了中国,许多措施在客观上是符合人民长远利益的。就说长城,那是多伟大的工程,你弄个孟姜女去哭倒一截,那怎么行!违反历史进程,没有进步意义,也没什么思想性。”到了1966年“破四旧”时,“红卫兵迫令望夫石大队砸烂孟姜女塑像,社员们迫不得已用绳子拉塑像,嘴里还不停地念叨:‘姜女姜女你别怪,上指下派叫我拽。拽、拽、拽!’庙内扫荡一空,成了大队办公室”。

罗永麟主要学术著作

于是,一边是急于取得北方学界认可白蛇传民间文学地位的苏浙沪《白蛇传》研究小组,一边是急于为孟姜女打“翻身仗”的河北民间文艺工作者,两者惺惺相惜,来自前者的“四大传说”概念,经过秦皇岛会议上新华社记者的推广,迅速传到了全国各地。

三、 线索二:贾芝与《民间文学》

一个来自地方学者的民间文学概念,如果不能得到中国民研会的认可,要想借助主流媒体成为公共文化知识,是很难想象的。“四大传说”之所以能够得到中国民研会多数领导和专家的认可,关键还在于它们都是异文丰富的大容量民间传说,深受广大民众喜爱,具备多种面向的可塑性,经过适当的编选和阐释,有利于宣传和推广民间文学在社会主义精神文明建设中的重要作用。

贾芝(1913—2016),中国社科院荣誉学部委员、中国文联第八届荣誉委员、中国民间文艺家协会名誉主席

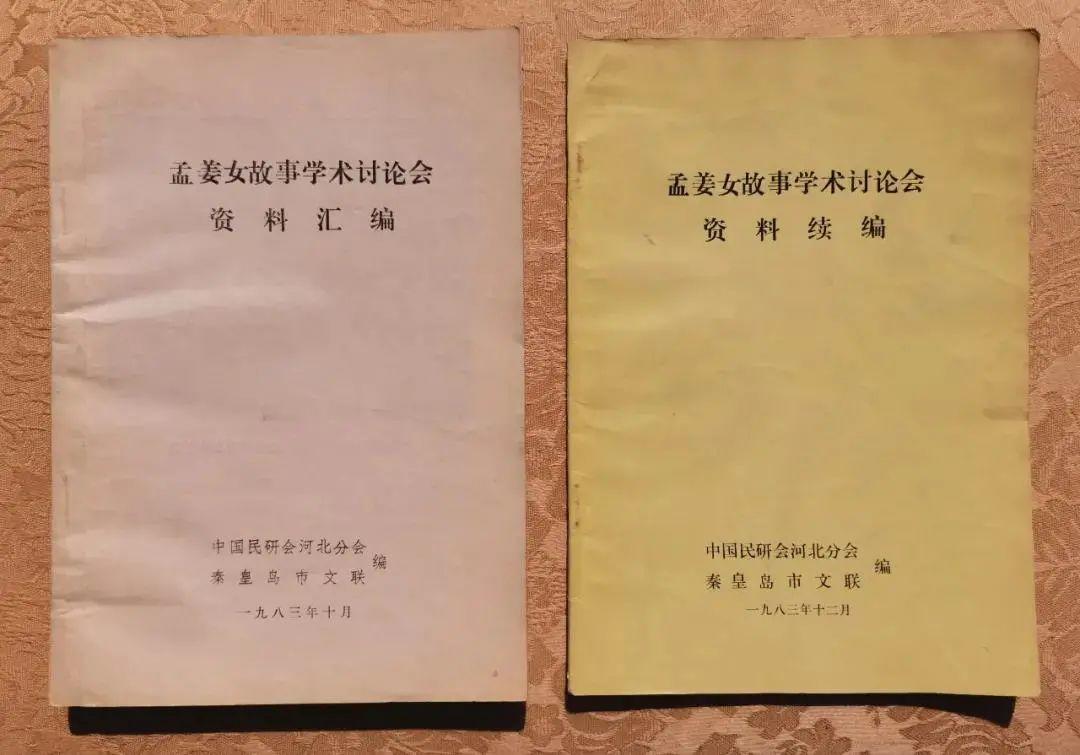

贾芝对“孟姜女故事学术讨论会”的召开起到了重要的推动作用,他在会上做了报告,会后补写了论文,其中特别指出:“大约在1954年,我提议发动搜集四大传说,曾由《民间文学》发了一个征集启事,收到了一部分各地流传的孟姜女故事以及关于孟姜女的碑文记载。可惜后来未能坚持征集,十年动乱中又丧失了大量资料。”贾芝的记忆可能有误,《民间文学》创刊于1955年,不可能在1954年发征集启事。笔者翻遍1955—1966年全部107期《民间文学》,没有找到这则征集启事,只有两则疑似征集启事的“编后记”,集中出现在“百花齐放,百家争鸣”的1957年。由于该年第3期刊发了河北民间曲艺《哭长城》,“编后记”指出:“汉族的有名的传说故事如孟姜女、梁山伯与祝英台、牛郎织女(‘牛郎织女’最初是神话)……虽然已经有过不少记录本,但是还有许多不同的说法在口头流传着,现在的材料还远远不能满足整理和研究的需要。像关于牛郎织女,对它的主题、情节,有过一些不同看法,但是大家所依据的材料太少,特别是直接从口头记录的材料太少,到现在还未看到十分有说服性的结论。”第6期“编后记”也有相似内容:“关于汉族的一些重要的传说,如孟姜女、牛郎织女、梁山伯祝英台、鲁班……我们收到的资料还不是很多。我们再一次在这里宣告,征集这样一些传说、故事的资料,希望大家踊跃寄赠。”但在1958年“大跃进”运动开始后,《民间文学》全面转向歌谣运动和革命故事、新故事的挖掘整理,很少编发传统民间文学作品。

1957年3月号《民间文学》开始讨论著名传说的搜集整理问题

中国社会科学院文学研究所退休研究员祁连休在与笔者共同分析这两则“编后记”时认为,这里两度提及孟姜女、梁祝传说、牛郎织女,都缺少白蛇传,反而插入鲁班传说,恰恰说明直到1957年,在主流的民间文艺研究界还没有形成“四大传说”的提法。只能说明孟姜女、牛郎织女、梁祝传说、鲁班传说在当时已经被认为是最重要的一批传说。

事实上,鲁班传说才是最典型的民间文学作品,在总共107期《民间文学》中出现频率稳居第一,数量远超“四大传说”相加的总和。由于工匠行业分布广泛,鲁班传说的流传区域也远胜于“四大传说”中的任何一个。钟敬文《民间文学概论》(1980)的“民间传说”部分列举了近两百个传说案例,其中出现最多的如鲁班传说9次,孟姜女传说6次,梁祝传说5次,包公传说、白蛇传说各4次,刘三姐传说、岳飞传说、李冰治水传说、董永传说、李闯传说、干将莫邪传说各3次,而牛郎织女传说仅1次。尤其在北京,广泛流传着鲁班助建北京城的传说,鲁班被认为是劳动人民聪明才智和创造力的杰出代表。如果让北京民间文艺界来评选“四大传说”,鲁班传说一定能入选,而主要流传于吴语方言区的白蛇传则很可能落选。

四、 相提并论的重要传说与“四大”成立的印象基础

在20世纪50年代,将“孟梁牛白”任意两个放在一起相提并论是很常见的,将其中三个放在一起也偶或可见,如路工《孟姜女万里寻夫集》“序言”:“我们的作法,大致上按故事作单元,如‘梁山伯·祝英台’‘白蛇传’‘孟姜女’……不加任何删改,同时印上原书的插图、书影,以供研究者的参考。”此序只缺牛郎织女。又如,《人民日报》社论《重视戏曲改革工作》(《人民日报》1951年5月7日)只缺孟姜女,周扬《改革和发展民族戏曲艺术》(《文艺报》1952年第24期)只缺孟姜女,吕霜《略谈中国的神话与传说》(《光明日报》1954年4月12日)只缺白蛇传,曹道衡《批判胡风对祖国文学遗产的虚无主义态度》(《光明日报》1955年2月27日)只缺牛郎织女,北京大学中文系二年级一班瞿秋白文学会《评郑振铎先生的〈中国俗文学史〉》(《光明日报》1958年9月14日)只缺梁祝传说。但是,要在一篇文章中将“四大传说”全部论及,却极罕见。笔者所能找到的,只有梅兰芳《中国戏曲艺术的新方向》(《光明日报》1952年9月3日)、程毅中《从神话传说谈到“白蛇传”》(《光明日报》1954年4月12日)。上述七文之中心思想,大约可以梅兰芳一文为代表:

优美的民间传说也是戏曲艺术的宝贵遗产之一。如表现反抗封建婚姻制度的“梁山伯与祝英台”,表现反对暴政(徭役)的“孟姜女”,表现鼓励劳动的“天河配”,都是非常可喜的剧目。坚贞纯朴的爱情穿插着曲折动人的故事,无怪它们能够博得广大观众的欢迎。我们在剧改中处理这些民间传说的剧目,反对反历史的反现实的创作方法。如有人改编“白蛇传”把白蛇改为普通的人,改编“天河配”,牵强附会地穿插一些我们现在的生活内容和思想意识,机械地结合现代生活这些错误,都受到了批判和纠正。我们现在所要作的和正在作的就是尽量恢复这些民间传说的纯朴、优美的本来面目,保存其传统的、美丽的、富有想像的故事,加以正确的分析处理。

“四大传说”与主要通过口头流传的一般民间文学作品不同,它们都被戏曲、说唱等表演形式和文字载体反复改编。它们之所以在50年代被视作最重要的传说,与民研会的人事组成也有关联。1950年3月29日成立的中国民间文艺研究会,下设五个专业组:民间文学组、民间戏剧组、民间音乐组、民间美术组、民间舞蹈组。其中民间文学组和民间戏剧组共享大量俗文学作品,关系最为密切。因此,俗文学中的戏曲唱本和弹词、宝卷,都被当作“民间文学资料”得以印行,比如《孟姜女万里寻夫集》主要收录了“孟姜女哭倒长城故事的各种民间传唱文学,从敦煌石室发现的唐曲子起,到本世纪初年的宝卷,共计36种。表现的形式,有民间歌曲、传奇、鼓词、宣讲、南词、宝卷等”。50年代,汉族的民间文学类遗产清理,主要还是以歌谣搜集和旧唱本整理为主。上海出版公司印行的“民间文学资料丛书”几乎全是说唱资料,《梁祝故事说唱集》《白蛇传集》《孟姜女万里寻夫集》《董永沉香合集》外,连《西厢记说唱集》都被当成了民间文学。这套“民间文学资料丛书”很可能是“孟梁牛白”被捆绑打包最重要的印象基础。

另一个有助于将这四个传说捆绑在一起的参考文献是北京师范大学中文系55级学生集体编写的《中国民间文学史》(人民文学出版社1959年版)。这是1978年之前唯一公开出版的民间文学专史,在学界有很大影响。该书为七个故事列出专章:梁山伯与祝英台、牛郎织女、花木兰、孟姜女、岳飞故事、杨家将、白蛇传。这七个故事中有四个爱情故事,单独拎出来成为一组,是很容易想到的组合方式,至少也为后来“四大传说”的通行提供了印象基础。

北京师范大学中文系55级学生集体编写的《中国民间文学史》

五、 “四大传说”概念的发明

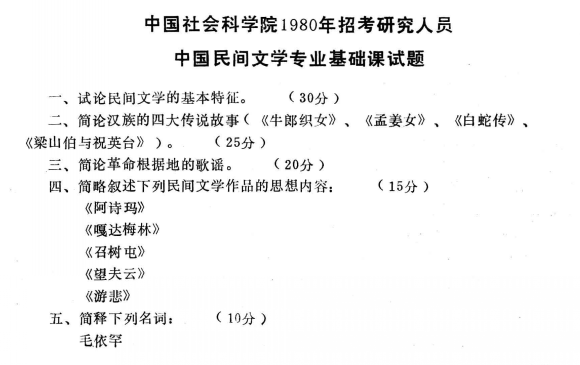

较早提及“四大传说”的文献,还有一份“中国社会科学院1980年招考研究人员中国民间文学专业基础课试题”,第二题“简论汉族的四大传说故事(《牛郎织女》《孟姜女》《白蛇传》《梁山伯与祝英台》)(25分)”。据出题者祁连休说:“(‘四大传说’)不是我首先提出的,何人首先提出,我真记不起了。在‘四大传说’研究中卓有建树的罗永麟先生,使用的术语却是‘四大故事’。正因为那时候‘四大传说’的提法还不怎么流行,所以才需要在括号中将四个传说一个个罗列出来;再有,试题中用的是‘四大传说故事’,这也说明‘四大传说’的术语当时还没有定型。”

中国社会科学院1980年招考研究人员中国民间文学专业基础课试题

20世纪80年代初“四大传说”概念难以定型的状况跟上海文艺圈密切相关。这一时期,上海是民间文艺研究最活跃的地区之一,仅次于作为全国中心的北京。早在新中国成立之初,上海就有两所大学开设了民间文学课程,据罗永麟回忆:“当时钟敬文先生在北京师范大学,赵景深先生在复旦大学,震旦大学就是我教,当时开民间文学课最早就是我们三个人,那是1951年。”因为没有统编教材,三人各有一套民间文学理论体系和概念体系。钟敬文的概念体系中严格区分了神话、传说和故事,赵景深则将故事区分为神话与童话两类,罗永麟则以故事来统称神话之外的所有口头散文叙事作品。所以,罗永麟自始至终未用过“四大传说”,而是顽强地使用“四大民间故事”或“民间传统四大故事”,与此相应,苏浙沪的民间文艺工作者也不区分传说和故事,统称故事。而北京的民间文艺工作者大多接受钟敬文的概念体系,传说和故事区分得比较清楚。

1981年5月18日,罗永麟参加二十所高校民间文学教学座谈会期间与钟敬文先生交流

1983年之前,除了祁连休的“专业基础课试题”,所有提及“四大传说”的文献资料,全都出自以上海为中心的两省一市民间文学吴语协作区,也就是说,“四大传说”很可能是源于以罗永麟为代表的上海民间文艺工作者。郑土有曾经专门就这个问题请教过罗永麟:“据罗永麟回忆,中国四大民间故事的说法是在20世纪50年代中期所写的一篇谈个人研究计划的文章中首先提出来的,该文发表在中国民间文艺研究会的一份内部通讯上。但由于资料保管的原因,目前该通讯尚未找到,似乎要成为一个文学史之‘谜’了。”可是,罗永麟的记忆或许有误,因为当时中国民研会通讯从不发表个人研究计划。不过,据华东师范大学教授陈勤建回忆:“有一件事情我记得很清楚,大概在1977或者1978年的时候,中文系派我担任罗永麟先生的助手,徐中玉找我谈话,他反复提到一点:‘你跟着罗先生搞民间文学,要多向他学习,但是呢,像他那样专搞“四大传说”也是不够的,不能只停留在一个方面。’可见这个时候大家都已经认定罗先生主要搞‘四大传说’了。”事后陈勤建再次电话告知:据50年代入学的一些老校友回忆,罗永麟讲课时,内容就是以“四大传说”为主,其他一些老师对此还颇有微词,觉得他的课程来来去去只讲四个传说,学术视野太窄。

1991年,陈勤建(左)、郑土有(右)两位教授在罗永麟(中)书房兼卧室合影

罗永麟曾回忆自己从小就听祖母讲“四大传说”,上海另一位较早在论文中提及“四大传说”的学者任嘉禾,也在接受记者采访时说自己从小就对“四大传说”很有兴趣。但这些材料并不能说明很早就有“四大传说”的概念,两人的回忆只表明他们从小就听过这四个且不限于这四个著名传说。任嘉禾的说法大概属于事后追忆,事实上苏浙沪一带牛郎织女传说并不盛行。两省一市民间文学吴语协作区曾先后展开过白蛇传、梁祝传说、孟姜女传说专项调查,却从未调查过牛郎织女。协作区主要倡导者姜彬曾反复强调吴语方言区是以“三大传说”为主:“以长篇吴歌、《白蛇传》、孟姜女传说、梁祝传说三大民间传说和新故事为中心的民间文学,到一定时期,也会成为全国乃至世界学者所注目的一个研究对象的。”

苏浙沪“两省一市民间文学吴语协作区”印发的三大传说采风资料,惟独缺少牛郎织女的资料

江苏长大的北大中文系教授陈泳超在与笔者的电话讨论中指出,三大传说是符合吴方言区实际的,“四大传说”反而不大可能由吴方言区的地方学者提出来,因为牛郎织女传说在当地远不能跟另外三大传说相提并论,倒是罗永麟这样的四川人,作为外来学者,更有可能提出一个更具全国覆盖性的新概念。郑土有的解释是:“罗先生之所以把牛郎织女放入四大故事,应该与他对牛郎织女的情有独钟相关,他在1953年12月29日完成的叙事长诗《牵牛与织女——民间传说》(未发表,手稿在我处),仿佛再现了罗先生小时候听祖母讲故事的场景,其中还提到四川特有乞巧风俗。”

六、 解开罗永麟的文学史之“谜”

那么,罗永麟回忆中的那份“个人研究计划”究竟是否存在?中国社科院民族文学研究所研究员毛巧晖意外地发现一份《上海文学研究所民间文学组1962—1971年工作规划(草案)》(以下简称《工作规划》),其中提及:“有重点地进行专题性的理论研究,如‘历代民间歌谣的思想倾向’‘我国四大传统故事的特点’等。”从《工作规划》的选题计划可以看出,民间文学组的成员包括姜彬、赵景深、罗永麟、洪汛涛、魏同贤、任嘉禾、皮作玖七人。但是《工作规划》未署作者,就在笔者努力寻找新线索时,陈泳超说扬州大学退休教授车锡伦提供了一条重要线索:

车锡伦1955年考入复旦大学,1960年跟着赵景深读民间文学研究生,赵景深先生曾对他说,应该多向罗永麟请教学问。于是车锡伦就经常去罗永麟家,两人也很谈得来,罗永麟那时就经常说到四大民间故事。这个时期刚好有一个契机,中国民间文艺研究会当时在上海还没有成立分会,罗永麟等人老想在上海成立一个民间文学的研究组织,就想先在作协下面建一个民间文学组,因为当时是姜彬担任上海作协党组书记兼秘书长(据姜彬履历,应为中国作家协会上海分会党组副书记、书记处书记——引者注)。既然要成立民研会,当然就得向组织汇报他们将要从事哪些工作。当时罗永麟给作协写过好几次工作计划,可惜那些计划都找不着了。在这些计划里,罗永麟把四大民间故事的调查研究计划写进去,这个事,罗永麟跟车锡伦提到过好几次,他记得很清楚。1962年的时候,上海召开第二次文代会,当时罗永麟、车锡伦都是特邀代表,车锡伦虽然还只是学生,但他是很活跃的学生,所以也受邀参会了。文代会本来没有民间文学方面的代表,他们因为想要成立民间文艺研究会,所以也受到邀请,写了计划。总之,在1960年前后,罗永麟递交过好几份计划书,每次都讲到要做四大民间故事。

毛巧晖研究员发现的,揭开文学史之“谜”的《民间文学参考资料》

上海市第二次文代会召开时间是1962年5月8—15日,《工作规划》的发表时间是1962年7月,车锡伦的口述史与毛巧晖的资料高度吻合。现在就只剩下一个关键问题:上海文学研究所与上海市作协是什么关系?据陈勤建介绍,在上海市社会科学院成立前,上海文学研究所是上海市作协下属的研究机构,民间文学组就挂靠在这里。1980年,民间文学组被并到上海市文联,这才成立中国民间文艺研究会上海分会。来自不同渠道的信息在此完全吻合,现在可以确定无疑地说,这份《工作规划》正是出自罗永麟之手。

2003年4月25日,华东师范大中文系和上海民间文艺家协会联合召开“罗永麟先生九十华诞——暨先秦诸子与民间文化学术研讨会”,左为贾植芳教授

那么,这份《工作规划》是不是罗永麟生前感叹“似乎要成为一个文学史之‘谜’”的那份“个人研究计划”呢?答案也是肯定的,证据有两条:第一,在这份《工作规划》的末尾有“研究选题及出版计划”,其中“我国四大传统故事研究,1962—1963年进行”就只归在罗永麟个人名下;第二,赵景深在《开展上海民间文学工作》一文中提及:“我们民间文学工作者在几次的会上大都表示了愿望……华东师范大学罗永麟教授准备编写民间文学概论的详细提纲约五六万字,还准备完成四大民间故事研究十万字,其中的梁祝故事已经写成,可以供给剧曲界参考。”可见,《工作规划》中关于“四大传说”的部分,就是罗永麟的“个人研究计划”。

七、 从“四大故事”到“四大传说”的转化

1983年还有两个“四大传说”的重要传播事件:一是《孟姜女》重回初中语文课本;二是《百科知识》1983年第5期刊载李稚田的《中国民间四大传说》。

1979年为孟姜女冤案平反,是传统民间文学复兴的一个拐点,相关文化部门在观望和酝酿一段时间后,从1981年开始付诸行动,曾经被剥离初中语文教材的《孟姜女》,重新回归人民教育出版社第七套语文教材初中第三册(1982年开始使用)。为了配合中学教师的备课与教学,北京师范大学出版社于1983年推出《初中语文教材新探》第三册,由该校中文系教师赵仁珪撰写的课文解读中,第一句就说“孟姜女、牛郎织女、白蛇传、梁山伯与祝英台,合称中国四大传说”。赵仁珪回忆:“我那时刚刚研究生毕业留校不久,对民间文学也不太懂,我当时一定是请教过搞民间文学的同事。我们北师大有一位民间文学泰斗钟敬文你知道吗?还有其他一些老师,他的学生,我们关系都很好,我一定是向他们请教过的,具体谁我想不起来了。”该书仅第一版就印了12万册,假设当年有10万教师用了这本书,就可能有数百万学生接受了“四大传说”的概念,教材与教辅的知识渗透力是无与伦比的。

右为人民教育出版社第七套语文教材初中第三册(1982年开始使用),左为作者写作期间错购的高中语文第三册

同一年,当时风靡全国的《百科知识》杂志发表了李稚田的《中国民间四大传说》,这是最早将“四大传说”用作标题的文章。诸如“三大××”“四大××”这类“叫起来比较响亮,也比较简洁”的小知识,正迎合了80年代初全民知识饥渴阶段的知识速成诉求。这篇文章很快被各种文化普及性书刊竞相改编、转载,如《中国民间的四大传说》(《解放军报通讯》1984年第5期)、《中国民间四大传说》(《沙堆侨刊》1985年第9期)、《我国民间四大传说》(《常用知识手册》,延边人民出版社1985年版)、《四大民间传说和四大谴责小说》(《中学生》1985年第1期)等。

经历了1983年的“孟姜女故事学术讨论会”以及赵仁珪的教辅渗透、李稚田的知识普及,从1984年开始,“四大传说”作为一个民间文学新概念,不仅被写入刘守华的《民间文学概论十讲》(湖北教育出版社1985年版),甚至被当作“科学文化知识”编入《全国知识竞赛题解汇编》(安徽科学技术出版社1984年版)、《全国百科知识竞赛大全》(海洋出版社1985年版)等。

对于“四大传说”概念的习得渠道,李稚田只记得是在北师大读研究生的时候听老师提过。李稚田的同学程蔷也记得,她读研究生时就听说过“四大传说”,但当时关心的重点不在“四大”,而在传说与故事的区别,按钟敬文的定义,这四个作品理应属于传说。李稚田的另一位同学刘铁梁更清楚记得:1979年他们研究生刚入学不久,“四大传说”就在钟敬文的课堂上讨论过,许钰和陈子艾两位教师也在。“之所以要讨论‘四大传说’,是为了讨论传说和故事的区别。当时有同学提出来,这‘四大传说’,单拎出来,谁也比不上许钰老师研究的鲁班传说大,因为许钰老师有一篇写鲁班传说的论文(《民间文学中巧匠的典型——关于鲁班传说》,《民间文学》1963年第2期),大家都看过。甚至有同学认为这‘四大传说’连王昭君传说都比不上。钟先生一般不说话,他的意思是,所谓‘四大故事’或‘四大传说’,只是个噱头,为什么是‘四大’而不是‘五大’,为什么是这‘四大’而不是那‘四大’,这不是一个学理问题,没有讨论价值,应该讨论的是它们到底是传说还是故事。通过这样的案例讨论,大家对于传说和故事就区分得比较清楚了,也认识到这四个都是传说。”

也就是说,在北师大的课堂上,罗永麟的“四大民间故事”被用来教育研究生如何区分传说和故事。刘铁梁的回忆清楚地解释了为什么上海的“四大故事”传到北京就变成了“四大传说”,同时也解答了笔者心中的疑惑:钟敬文很少使用“四大传说”的概念,直到1990年,他才用不大情愿的语气在一篇文章中顺带提及“例如现代号称四大传说之一的孟姜女故事”。

钟敬文是中国传说学的主要倡导者,早在1931年,他就在《中国的地方传说》中对传说的特点进行概括。20世纪三四十年代,他先后在浙江民众教育实验学校、中山大学、香港达德学院讲授民间文学课程,其结构体系中就包括了传说这一体裁:“民间文学这一科印的共有两类,一类是神话、传说、童话、歌谣、谚语等民间作品选,另一类是关于这种作品说明、研究的论文。”50年代以来,其民间文学结构体系调整为“神话、传说、民间故事;各类歌谣和故事歌;谚语、谜语;民间戏剧”,传说学始终占有一个突出的位置。1984年启动的“中国民间文学集成”项目,钟敬文担任故事卷主编,力主采用神话、传说、故事三分法,将其分类体系强势落实到全国故事普查工作中。可见,对传说概念的捍卫,就是对钟敬文民间文学理论体系的捍卫,在这个问题上,钟敬文是毫不含糊的。来自罗永麟民间文艺学体系的“四大故事”不断北上,但最终只能以“四大传说”的身份立住脚跟。

八、 “烟花商模型”:知识生成模式的一种

追踪了“四大传说”的知识生成,有必要再按时间顺序做一简单梳理,以厘清从知识生产到知识接受、再到知识普及的经典生成脉络。

(一)生产期(1957—1962)

1951年有三家大学开设民间文学课程,没有统编教材,各自使用不同的民间文学分类体系。其中早稻田大学农业经济专业出身的罗永麟因爱好民间文学,被贾植芳拉进教学队伍,他计划从民间文学的代表性作品入手,从个案研究上升到系统研究,建立自己的民间文学理论体系。为了申办独立的上海民间文学研究机构,罗永麟将“四大传统故事”的研究设想写入了申办机构的《工作规划》,上报给中国民研会。民研会将之刊载于内部发行的《民间文学参考资料》第2辑,这份内刊虽发行量不大,却很受民间文艺工作者重视。

1980年代罗永麟(中)夫妇与贾植芳(左一)夫妇、贾芝(左二)在贾植芳家中合影

“四大传统故事”的提出在1962年是不合时宜的,当时没有引起任何反响。但是,它在许多民间文艺工作者的记忆深处埋下了一些隐约的印象,以至于多年以后再次被提及的时候,他们都没有觉得太陌生,觉得“印象中很早以前就有这种说法”,因而很容易默认为一种“传统”。

(二)存储期(1963—1978)

罗永麟这份不合时宜的《工作规划》虽然没有引起反响,但没有影响他对“四大传说”的继续思考和研究。1964年,他完成了第二篇论文《试论梁山伯与祝英台故事》的初稿,但在当时的学术环境下已经无处发表。一直沉寂到1978年,就如做好的产品,被压在仓库,一压就是十几年。

(三)推介期(1979—1982)

1979年,本已退休的罗永麟重新上岗,他参加了在北京举办的中国民间文学工作者第二次代表大会,会上热烈讨论了以孟姜女传说为代表的传统民间文学的研究问题以及新时期的工作任务和规划。从当时罗永麟的学术地位及其学术雄心来看,他一定努力推介过“四大故事”的概念。1981年,罗永麟参加在北京召开的中国民间文艺研究会首届年会,当选大会主席团成员,提交论文《论〈白蛇传〉》,继续北上推介。

“四大传说”中有三大传说盛行于吴语方言区,80年代初,“吴语协作区相继召开了数次中国四大民间故事的学术研讨会,这都与罗永麟的推动有密切的关系”。罗永麟一再强调“四大民间故事”,苏浙沪等地民研会也在相关资料中反复申明该传说是“我国著名的四大神话故事之一”。由于这些资料只是内部发行和寄赠,虽然加深了部分民间文艺工作者对“四大传说”概念的印象,但并未获得大范围传播。此外,“四大民间故事”“四大神话故事”“四大传统故事”之类的混乱称呼,也妨碍了这一概念的传播效力。

(四)燃放期(1983)

1983年,“孟姜女故事学术讨论会”的召开、主流媒体的报道、孟姜女重回初中语文课本以及《中国民间四大传说》在《百科知识》发表,终于让“四大传说”像烟花一样在中国优秀传统文化的大家庭里绚烂绽放,逐渐定格为一组文化经典。而1983年的三大传播事件,恰恰都不是罗永麟主导的。罗永麟就像一名烟花商,其产品自从生产出来后,就一直储存在寂寞的阁楼上无人问津,必须熬到春节来临,才有机会四处推销。而最终点燃这些烟花的,并不是烟花商(罗永麟),也不是他的客户(《白蛇传》研究小组、钟敬文),而是客户的客户(新华社记者、赵仁珪、李稚田)。对于烟花商来说,他只是设计产品(反复修改论文)、推销产品(三次北上),至于产品落入哪一级分销商,是否重新贴牌包装(改装成“四大传说”),用哪种方式来营销和使用(新华社通稿、初中语文教材教辅、《百科知识》),则是他无法掌控也难以预料的。

正如罗永麟永远不会想到的,“四大民间故事”被钟敬文当成课堂上文类教学的反面案例,却被学生批判性地正面吸收,糅合罗派“四大”与钟派“传说”,以“中国民间四大传说”的响亮标题,在五十万发行量的《百科知识》上高调推出。他更加想不到,一个并非民间文学专业的青年教师,会将“四大传说”写入初中语文教辅,成为最有效力的积极传播者。他孜孜不倦努力了二十多年没有成功的事业,在他七十岁这一年,突然像烟花一样绽放,照亮了他的整个学术生涯,至今依然闪耀在民族文化的灿烂星空下。

经典知识的生成并不是从现象到本质的必然逻辑推导,而是客观性(传说本身的价值)、主观性(罗永麟的偏爱)和偶然性(三大传播事件)接力而成的结果。尤其在文学艺术领域,知识生产并不受到科学法则及辩证逻辑的必然约束,一个在学理上“没有讨论价值”(钟敬文)的“四大××”话题,在全民渴望知识的80年代,却是一剂解渴甘霖,一经媒体传播,就迅速成为社会共同知识。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《文艺研究》2020年第6期

图片来源:网络&作者提供

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛