【摘要】相际经营原理将跨民族经济活动的非经济制约因素所规约的社会及自然实体称为“相”。滇南梯田农耕生态地景的共同缔造者、稻作灌溉社会的多元维系者,长期守望相助,跨“相”结社。联合劳动中分工的不同,将异质性的梯田农耕民族整合到以水系、地域为基础的灌溉社会中,灌溉行动者的结社之道即将自身与他者组织起来,以最优路径同自然展开能量和物质交换,同邻人开展互惠和意义交换,从而维系“两种再生产”。来自滇南梯田农耕社会的田野个案表明,多民族跨“相”经营的“三交”实践不但受传统文化、族群生境、制度设计三个“相”度的影响,还受族际“选择性亲和”逻辑的非线性影响。通过开展联合劳动对配置性的灌溉水资源实现控驭,既是多民族共享生态智慧的写照,又是“族群—边界”二元逻辑下集体行动的意义表征,相较于权威性资源的予夺,跨“相”结社更符合诸梯田农耕民族摆脱生态束缚且维系客观社会发展的内在需求。实践证明,在共享相同基础资源的地方和社群内部相互依赖的行动者,常会通过特殊的制度安排对共有资源实现成功且适度的治理,并将之化约为社会结构内部长期稳定的核心要素之一,此为多民族在共生空间内妥善解决公共资源配置与民族关系问题的基点之一。

【关键词】相际经营;交往交流交融;滇南;梯田农耕民族

问题的提出

特定生计空间内共享相同资源的人群如何开展物质和意义上的交换、交往、交流行动,如何有效并持续地配置他们的共有资源,实现物质资料和人类自身的再生产,是民族学研究焦点之一。区域或空间内同质性和异质性群体“结社”研究的演进,与社会整体观的确立密切相关。“20世纪50年代以后,一些人类学家开始摆脱把研究对象视为与外界没有关联的‘孤岛’式的研究路径,并借助西方马克思主义热潮的影响,逐渐建构了各种超越社区、区域、族群和社会的理论构想和研究范式”;从宏大叙事的区域视角落实到更具体的空间视角,人类学往往倾向于引入权力分析视角,“使用空间作为行使权力进行社会控制的策略和技术。”更多地聚焦于权力的予夺和配置性资源的控制,空间策略在于“维护一个集团对另一个集团的控制权”;民族学也关注到“山—坝”互构的多元社会空间中,山区社群作为资源持有者对社会具有较强的适应能动性,而坝区行政力量对山区的管理是有限和式微的。但这些讨论大多未将问题聚焦到特定社群中行动者的“结社”逻辑上去深描。

政治经济学家和经济人类学家早已考量过人群如何将自己与“他者”组织起来以实现再生产。弗朗西斯·福山从现代社会如何进行自我组织的角度来理解人群的经济活动。这是对卡尔·波兰尼(Karl Polanyi)“能动社会”的一种延续性讨论。在波兰尼看来,人类的经济生活原是嵌入非经济的制度和社会关系之中的,社会能对市场逻辑做出能动性的回应。中国民族经济学较早将这种社会能动性引入族群讨论:民族经济学和生态民族学用“相”指称社会文化规约下的社会与自然诸特征的综合体。每一个“相”包括三个子系统:一是每个民族特有的社会传统文化;二是该民族凭借文化加以改造的当下生存的自然环境;三是民族国家实行的法律政策及行政体制。处于不同“相”度中的不同民族,往往并处于相同生计空间、共享相同资源。一方面,他们必须通过联合劳动消除“来自自然的限制”;另一方面,他们需要通过必要的交往交流和结社行动,以支配共有的配置性资源。与福山的结社之道相比,相际经营“所考虑的社会组织界缘,是指与生产组织有直接关系的社会人的集合”。也就是说,结社是人们在交往交流中确立的生产和再生产关系。

跨相经营实指跨民族/文化间的经济活动,它指向的是一组因果关系:跨相结社需建立在两个及以上的“相”度中;是依托于某一特定族群文化但又跨文化的集体行动且有其内在逻辑;跨相经营活动有主客方之分并由主位主导;参与跨相结社的主客方的地位会随跨相经营项目的不同而变化。但相际经营原理的落脚点在于探寻跨民族经济活动的非经济、结构性影响因素,“相际经营活动中所遇到的非经济制约因素,主要是由于文化差异所造成的”。那么,在相同生计空间内处理配置性资源的跨相结社行为,必然涉及具体空间的族群认同和文化整合问题。当代中国生态人类学者认为,相较于政治强制的权力控制,仪式性的空间策略更具智慧。作为空间策略的仪式在跨相结社中的动员和整合效能当然是一个重要的讨论面向,但它还不足以全面概括西南地区族群交往交流的结社逻辑。

无论是跨相经营的三个基本“相”度、一组因果关系以及非物质第三要素——文化差异的基本考量;还是基于认同的空间策略及生态仪式诠释,都为“山—坝”异质性梯田稻作农耕民族的结社关系提供了一种解释的逻辑切面。但事实却不仅囿于此,来自滇南的田野民族志材料还支撑了多民族跨相结社的另一个维度,即结社的“选择性亲和”(Elective Affinity)面向——笔者认为梅花间竹、立体筑居的西南梯田农耕民族之间普遍存在的一种基于认同又超越认同的非经济、非强制的信任理性。“选择性亲和”概念最初由马克斯·韦伯(Max Weber)用于宗教人类学研究领域,韦伯借用了德国作家歌德小说中的“化学隐喻”这一概念,阐释新教伦理与资本主义精神之间的复杂关系。梯田农耕民族之间长期存在的这种信任的品性,是经济的,更是文化与社会的主题,却鲜少有学者将“选择性亲和”作为概念工具置于民族学人群关系的方法论脉络中去考量行动者的跨相结社关系。

笔者分别于2017年7月到8月、2018年10月到12月、2019年1月到3月在世界文化遗产红河哈尼梯田农耕区进行田野调查,对滇南梯田农耕民族的交往交流交融进行了专题研究。诚然,不同地缘空间不同人群的结社之道各不相同,但笔者认为,深描滇南梯田农耕民族的交往交流交融个案,有益于揭示地处西南而超越西南的多民族跨相结社互动经验。在人类命运共同体语境中提炼一种跨“相”结社的模型,或能让那些长期被忽略或遮蔽的经验系统彰显其鉴照意义。

滇南梯田农耕民族跨“相”结社的

自然和社会基础

梯田稻作灌溉垦殖技术并非仅存在于红河水系南岸,并非为梯田稻作族群所独有,但就其集中连片的规模性、农耕技术传承的历史经验性、人文意涵的丰富性而言,其在世界范畴内都具有典型的代表意义。2013年被联合国教科文组织世界遗产委员会列入世界文化遗产名录的红河哈尼梯田,其核心区及缓冲区集中连片分布在云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县。元阳县境内的梯田总面积为46103.22公顷(下文统称梯田农耕区),其中列入世界遗产名录的核心区面积为16603.22公顷;缓冲区包括Ⅰ类缓冲区13700公顷,Ⅱ类缓冲区15800公顷。

(一)滇南梯田农耕生计空间的自然环境

红河南岸梯田农耕生态系统是由当地的自然地貌、气候条件、自然资源禀赋、水文环境多维叠加共构的生态谱系。

梯田稻作农耕生计空间地处低纬度高海拔地区,境内地势由西北向东南倾斜,在自西向东迂回蜿蜒的红河、藤条江雕蚀下地貌中部突起、两侧低下,呈倒“V”形,地貌总特征为“二山二谷三面坡,一江一河万级田”。元阳梯田遗产区内层峦叠嶂,沟渠连阡,山势起伏连绵。最低海拔144米,与最高海拔2939.6米形成巨大落差。高山与河谷的温差明显,属亚热带山地季风气候类型。哈尼族、彝族居住的中高海拔山区年均温为16.6℃,傣族和汉族聚居的干热河谷地区年均温为24.4℃,区域降水量上呈“南部多于北部,东部多于西部,高山多于河谷”的态势,在低地干热河谷地区年平均降雨量仅为800—1100毫米。由此形成了高地与河谷热区之间的农事生产时间差序,这也成为“山—坝”民族生计互惠型跨相结社行动的自然基础。

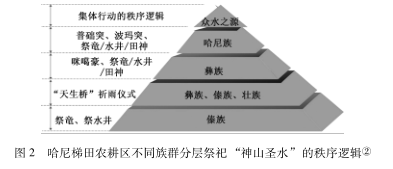

哈尼梯田农耕区山高谷深,区内有名的东西观音山是滇南梯田群落的天然绿色水库,灌溉着约66.7平方千米梯田。东观音山主峰面积约200平方千米,有森林面积约88.7平方千米;西观音山主峰面积60平方千米,有森林面积约19.1平方千米。两山是梯田农耕区内一切灌溉活动的“诸水之源”,围绕其开展的突破族群、村寨、信仰边界的“神山圣水”集体祭祀仪式也是梯田农耕民族跨相结社的重要生态仪式性表征之一。

哈尼梯田农耕区以红河、藤条江两大干流为主,两水系共有支流29条,总长700余公里,水资源总量为26.9亿立方米。域内能实现有效灌溉的8条河流总面积为168.36公顷,占遗产区总面积的0.56%。其中,仅在梯田遗产核心区的新街镇就有326条大小河流、攀枝花乡有124条,Ⅰ类缓冲区牛角寨乡有129条。诚如莫里斯·弗里德曼(Maurice Freed man)的评价,“中国是一个农业人口占绝大多数的国家;这些生活在村落中的人们几乎都以某种方式联结着他们的土地和劳作。”在滇南梯田农耕区内,以东西观音山水源为起点,呈网状纵向相间悬置的河流水系都自上而下串联了村寨、族群、灌渠和梯田,稻作农耕民族在这些水系上组织着各自的生产生活,又因稻作灌溉诉求而不断突破族群、文化的边界而结社互动,无数个大大小小的梯田灌溉社会由此嵌套结成。

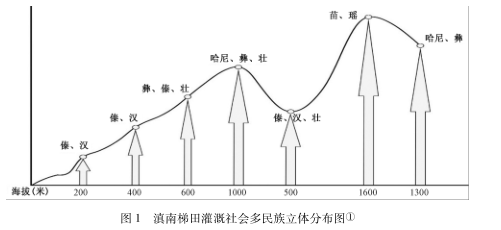

(二)滇南梯田农耕民族的基本构成

滇南梯田农耕区世居哈尼、彝、汉、傣、苗、瑶、壮7个民族。其中梯田遗产核心区内人口共计5.41万,哈尼族人口最多,约占全域总人口的70%;缓冲区人口共5.94万。核心区内共有82个村寨,它们中多数是只有50—100户村民的小规模村寨。在整个梯田农耕区的住居空间分层上,苗族和瑶族通常分布在1600—1800米的高海拔山区;哈尼族、彝族通常分布在1000—1600米的哀牢山中高海拔地区,该区内还有一部分壮族;傣族、一小部分汉族和部分壮族分布在200—600米的干热红河谷地中,也有极少一部分傣族分布在中高海拔哈尼族和彝族聚居的过渡地带。整体而言,滇南梯田农耕区按照地势地貌和海拔分层通常分为:河谷、下半山、上半山、高山四种区域。海拔600米以下一般称为河谷热区,约占梯田遗文化遗产区总面积的5%,占梯田核农耕区总人口4.53%的傣族通常就在低海拔干热河谷地区尚水而居;海拔600—1400米的下半山区和海拔1400—1800米的上半山区两种地形区合起来占全县总面积的84%,这里是梯田集中连片规模性分布的区域,也是哈尼族、彝族和小部分壮族的主要聚居区,该地形区内的哈尼族占梯田农耕区总人口的53.92%,彝族占23.46%,壮族占0.93%,其余21.69%为其他民族;海拔1800米以上为高山地区,约占梯田农耕区总面积的11%,除了小部分的哈尼族村寨,这里主要散居着苗族和瑶族,其中苗族占农耕区总人口的3.49%,瑶族占2.25%,该海拔空间已经超出稻作生长的极限,但这里的苗族和瑶族以其传统“轮耕”的生计运营方式,为整个梯田稻作灌溉系统提供并输送了肥源和地力。

居住在滇南梯田农耕区的哈尼族属汉藏语系藏缅语族彝语支民族,操哈雅方言,自称和他称累计有十数种支系,内部又因地域区隔分为数种次方言区;服饰、习俗、饮食和节庆文化因分布地域差异而略有不同;以本民族传统民间宗教为主要信仰体系。围绕稻作农耕生计活动开展的较大节日和礼仪庆典有“昂玛突”“矻扎扎”“扎勒特”等。在居住空间选择上,滇南哈尼族倾向于与彝族毗邻而居,在当地民间流传着这样一句哈尼文谚语:“Haqniq Haqhhol qiq ma ssaq,Zadev lapil qiq gaoq taoq”(意为“哈尼彝族是一家,盐巴辣子一起舂”)。据民间口述史资料显示,滇南梯田农耕生计空间内的哈尼族和彝族是最早形成结社关系并最常发生姻亲缔结关联的近邻。这里的哈尼族常选择在海拔相对较高的水源林附近居住,传统上在高山密林中狩取猎物,以满足日常蛋白质的摄取需要。随着社会制度的变迁,野生动物保护和国家禁猎制度以及山林水源保护制度的不断完善和推行,当前哈尼族主要饲养并食用稻田鸭、鱼类、小耳朵猪等家禽(畜),其他梯田稻作农副产品也是摄取蛋白的重要途径之一。

居住在滇南梯田农耕区的彝族也是当地的主要世居民族之一,语言属于汉藏语系藏缅语族彝语支,操数种南部方言和元阳次方言。根据语言的不同,有尼苏、仆拉、阿鲁、姆基四种不同的自称。这里的彝族有自然崇拜和祖先崇拜的传统,信仰万物有灵,但是在祭祀礼仪和物化的自然崇拜对象方面与哈尼族有具体差别。与梯田农事生产密切相关的传统节日庆典为祭寨神“咪噶豪”和“火把节”。其筑居空间和饮食结构与哈尼族大致相似。因常与哈尼族毗邻而居,在梯田灌溉技术、制度等方面与哈尼族之间呈现较多的共性,这方面的文化叠层、稻作农耕技术共享、制度相承现象也比较普遍。

居住在滇南梯田农耕区的傣族主要分布在梯田灌溉系统的末端——低地河谷热区,他们围聚在红河、排沙河、者那河、藤条江沿岸河谷地带的21个乡、64个自然村内。语言属汉藏语系壮侗语族壮傣语支,这里的傣族有傣尤、傣倮、傣尤倮三种自称。宗教上未受南传上座部佛教影响,普遍信仰本民族传统民间宗教。在具体的住居格局上,傣倮不连片居住,而傣尤则通常连片居住。与稻作灌溉活动相关的重要农耕礼仪庆典有开门节、关门节、“隆示”(即“祭寨神”)。饮食结构上,喜食糯米,风味食品有扁米、酸鱼和“龙粑”。因分布在物产较为丰富的河谷热区,历史上与相邻民族的物质交换频度较高,他们摄取蛋白的方式和种类也相对丰富。

摆脱生态束缚:

梯田农耕民族跨“相”结社的自然之维

空间社群中的行动者们所领有的共同资源,即为跨相经营三个子系统的“自然生境”之维,“相关各相的自然条件既有客观存在的自然因素,又有各相社会文化所模塑成的次生性自然因素。”为了摆脱生态束缚,人们通过联合劳动与自然实体进行物质能量交换,并模塑了长期存续的自然生境。

面对来自地形等自然因素的挑战,“人类做了许多次重要的调整土地的工作,例如平整土地或者修筑梯田——人们做得最经常的看来是农业浇灌活动”。滇南梯田农耕区的田制主要有水田、干田、旱地和轮歇地。水田需常年蓄水,多种植水稻,也种植水芋、茨菇、莲藕等农作物;干田无固定水源引灌,待雨季引山洪灌水才耕种,故亦称雷响田,用来种植水稻;旱地分台地和坡地,以坡地为主,用来种植山谷(陆稻)、玉米、高粱、荞子、小麦、豆类、薯类等粮食作物和棉花、花生、香蕉等经济作物及蔬菜等,这类旱地通常出现在灌溉纵向水系从中高海拔向河谷低地过渡的区域;轮歇地一般耕种三年左右,后休耕三四年,等增加肥力后再耕种。如此多样的田制及其耕种系统与多元的民族社会结构互相嵌套,消解“来自自然的限制”的集体诉求,使跨相结社关系必然成为滇南梯田农耕系统中的生动图景,其中最具代表性的一个是作为重要生产工具的畜力——耕牛的跨相共营,另一个是“神山圣水”跨相共祭的集体结社行动。

(一)生产工具交换——畜力共营的跨相结社关系

相较于中国其他区域的梯田农耕生态地景,滇南梯田农耕系统“自然与生态结构本身就具有小规模多样并存的特色,不同类型的自然与生态集合相互穿插、密集分布,而且很少相互干扰、相互排斥。”以某一种民族及其文化为主位的生态集合常以梅花间竹的方式散布在梯田稻作系统的不同生态位上。他们领有共同的稻作生计空间,其中作为重要生产工具的耕牛一直以来都是不同生态集合上的农耕民族形成跨相结社关系的关键点。

滇南梯田农耕区不同等高线上的山山岭岭,不同民族的村寨星罗棋布,下半山以傣族居多,上半山以哈尼族、彝族为主。他们都是农耕民族,耕牛是稻作生活中最重要的生产工具。冬季高山上降霜,草木枯萎的时候,耕牛难以越冬,下半山正值草木河坝水草发绿之际,冷热相宜,适合放牧催膘;当河坝地方种下五谷、牧场减少的时候,高山牧场草正茂盛,庄稼也没种下,正好可放牧。因立体气候,高山与河谷庄稼栽种季节不同,故高山的哈尼族、彝族与河谷地区的傣族合伙养牛,以牛结成“牛亲家”。“牛亲家”之间的感情深厚,有的持续几十年甚至两三代,婚丧嫁娶、重要节庆仪典都要互赠蔬菜水果,互通有无,礼尚往来。收早稻种晚稻是傣族农忙季节,哈尼族的“牛亲家”会主动前往帮助干活;另一方面,当高山正处于“五荒六月天”,缺少粮食的哈尼族人家时常会从傣族人家背粮度荒,“牛亲家”每年相互走动几次,杀鸡宰鸭款待,友谊代代相传。

在高地和低地农耕民族之间结为“牛亲家”的这种畜力共营关系中,耕牛并非作为商品和财富来进行交易或交换。它指向一种“山—坝”互异的生态集合之间优势互补的跨相结社关系,“牛亲家”之间耕牛的共同维营,不仅有效规避了畜力在物候差异期面临的亏损及风险问题,还带出了劳动力交换,生产生活资料互补的社会运营机制。

围绕畜力—耕牛所发生的结社关系,除了满足不同生态集合资源禀赋的差序互补需求,还有更深层次的象征意义。在哈尼族的哈雅方言区中“财产/财物”“家畜”为同一语词“zeiq”,该词与名词后缀“hhaq”连用,“zeiqhhaq”则表示“财产”“财力”“畜力”的意思。传统哈尼族社区中的个体以拥有很多畜力(耕牛)或者拥有很多粮食(稻作物)作为“财富”的象征,即在他们的宇宙观中,只有不断获取畜力(牛)和稻作物这两项生产资料才能更好地发展生产力。而在民族交往交流过程中,他们也愿意通过结“牛亲家”的方式将畜力这种表征财富的生产工具与其他民族共营,这反映出梯田农耕民族很早就建构了与其他人群组织起来去消解“来自自然的限制”的意识。

(二)驭水以祈“生”的集体跨相结社逻辑

稻作与灌溉是滇南梯田农耕民族日常生活的基本形式。自上而下的灌溉水系、交错相间的梯田权属关系以及互为前提、相互依存的纵向灌溉需求,使同一水系上的多个民族意识到必须通过开展联合灌溉行动才能获得相对公平的灌溉权益。联合灌溉行动中分工的不同,使梯田农耕民族实现了相互依赖的有机团结,异文化群体被整合到以水系、地域为基础的中小型灌溉社会中去,多民族围绕灌溉活动开展交往、交流成为可能,跨相结社的动态平衡也得以实现。

跨相经营是一种集体行动,而非个人行为,其根源在于诸梯田农耕民族对稻作生计空间的决定性资源——灌溉用水集体领有。处于滇南梯田农耕系统不同生态位上的稻作民族,即便是经常依水源而居的哈尼族、彝族,都并未宣称对灌溉水源的专有配置权。当然,在梯田灌溉系统中,依水源而居的农耕民族显然是跨相结社行动的主方。“相际经营活动所凭借的民族文化基础和依托取决于相际经营的主方。”在前文提到的东西观音山的一些水源主峰附近,迄今还存在纵向灌溉水系上诸民族共同祭祀的集体仪式。在一年一度对众水之源的“波玛突”祭祀仪式中,处在纵向灌溉水系上不同生态集合的诸民族,都能克服社会组织差异带来的制约因素,而共同遵循哈尼族民间宗教仪典所主导的“神山圣水”祭祀仪式的惯例与规则。

如图2所示,在笔者的调研区域内,围绕驭水以祈“生”这一发展主题,居于不同生态集合中的不同民族各有其文化逻辑内世代继替的与稻作相关的“祈雨”“祭水”仪式。古老的生态仪式旨在祈愿和禳解,体现出对自然的敬畏之情。“人类无法控制自身环境中对他们至关重要的许多活动与过程,人们体验到一种无助感。这种无助激起了人们的焦虑、恐惧和不安全感。举行仪式则能抑制人们的焦虑、驱逐其恐惧,并给人们提供一种安全感。”而延续至今的众水之源集体祭祀仪式,则表征了与自然抗争的人群的结社逻辑:不同文化和信仰边界的人群因为灌溉水资源配置行动而联结在一起。多族共襄的“神山圣水”集体祭祀仪式中,哈尼族显示出了跨相结社的主方优势。在笔者分别参与观察的东、西观音山多族共祭仪式中,仪式组织者都来自高地上近水源而居的哈尼族村寨;仪式主持者多为哈尼族传统民间宗教人士“咪谷”和“贝玛”;而献给山神的“牺牲”则是梯田农事生产中重要的畜力——耕牛,或为他们提供主要肉类蛋白的猪。在梯田农耕民族之间这种超界缘的跨相结社公祭活动中,全体参与稻作灌溉活动的民族都被整合到了以哈尼族的水崇拜、水祭祀为仪式内核的信仰系统中。

实现“两种再生产”:

梯田农耕民族跨“相”结社的社会之维

“文化是维系各民族的社会综合规范体系。由于世界并存的各民族间传统文化各异,因而每一个民族对于其他民族而言,都是相对独立的社会实体。”此为跨相经营三个子系统中的文化维度。多民族的跨相结社集体行动除受自然生态约束外,也受到持续共生的多元文化的影响。“稻作空间是以特定的农作物的生产、分配、流通以及消费所构成的文化空间。”在滇南梯田农耕社会中,稻米依旧是当地氐羌和百越后裔民族的主食。尽管不是村落生活的全部,但在相当长的历史时期内,稻作和灌溉活动在哈尼梯田农耕族群的社会生活中扮演着重要角色,并成为他们组织社会和经济生活的基本形式。作为主食的稻米在梯田灌溉社会中最重要的意义在于它为梯田稻作空间内的人口再生产提供了基本支撑。互惠交换型和意义交往型的跨相结社关系,是生计空间交叠的异文化群体合类劳动的直接结果。

(一)基于互惠交换的跨相结社关系

“从文化的角度看,截然不同的族群在相同的大致区域里相互接触,形成了一个综合的社会实体,这些成员在某些生活领域,尤其是商业交易领域里不断地相互影响。”因水热光照等物候特征的不同,所领有的生态资源也互异,“山—坝”社群之间的互惠型跨相经营关系也颇为密切。

历史上,居于高山的彝族、哈尼族与低海拔的傣族、汉族等进行的主要互动就是“以物易物”。在红河南岸地区尚未引入棉花种植技术时,当地的相应替代资源是河谷热区盛产的木棉(攀枝花),高地的苗族种植麻,但数量有限,不能支撑整个梯田农耕区所有民族的需求。高山苗族流动性较强,中低地和河谷热区的其他民族较难与他们开展物质交换活动。哈尼族、彝族居住的中半山区茶叶种植较普遍,为整个农耕核心区提供了茶叶资源。在物质生活资料匮乏的历史时期,中半山区的哈尼族和彝族常用他们猎取的野味、梯田鱼等腌制品向河谷热区的傣族换取新鲜果蔬乃至谷物等的生活资料。

在相际经营逻辑中,“经济活动的产品、原料、设备、动力、人员在相关的各‘相’中会出现使用价值不一样,或者无法直接提供的状况。遇到前一种情况,则必须将产品运往另‘相’中,才能实现其价值。”而滇南梯田农耕民族之间的互惠交换与结社行动,则是整个梯田农耕传统社会中全体成员社会分工的一种表现形式,立体生态集合中的各民族之间的物质资料或自然物资的交换,更多的是指“古式社会”中人与人之间的契约和交往关系,因而更需要“观察这些交易中起作用的道德和经济”。以物质资料为基本形式的交换或许直接目的不在于获得经济上的利益。社会成员在交换物质资料的过程中往往要比较机会成本,如生产某一物品耗费的时间、资源的比例。物质间的交换可以建立在节省成本的技术性互通有无上,有时这种“无”并非是由于没有生产技术或制作资源,而是因为某一族群意识到生产该物比从其他族群那里交换回来成本更高。

实际上,参与跨相结社的多元文化群体在生产生活经验的导向下都是理性经济人,而他们在交往交流过程中常出现的一些非线性的互惠结社行为,则是空间策略的一种呈现:在滇南梯田农耕区河谷与中高山地的交汇过渡地带附近,聚居着一群被称作“冲沟里的傣族”的居民(属于傣倮支系和傣尤支系)。梯田核心区共有8个这样的傣族村落。这部分傣族大多数与哈尼族、彝族杂居,同时又保持内部小聚落围聚。他们日常讲傣语,尚傣俗,遵傣律,但通常也会流利的哈尼语、彝语,谙熟高地哈尼族、彝族的农事生产经验,以梯田农耕为主要生计。他们的梯田常与哈尼族、彝族相连,灌溉用水主要来自哈尼族的梯田,在水资源和劳动力方面对高地民族具有较强依附性,也是高地水源祭祀仪式的积极参与者。

笔者在田野调查中发现,这些被称作“冲沟里的傣族”的居民,通常具有较强的双语或多语能力,能讲彝话,会唱哈尼山歌,与他们的近邻哈尼族和彝族一起从事稻作灌溉活动。然而,从文化符号表征层面的服饰、饮食、习俗到精神层面的民间宗教信仰、心理、认同等,他们仍强调自身与哈尼族、彝族的“他我之别”。在既不能与其他傣族支系分享河谷热区优渥生境资源,又不能完全归入高地民族社会结构的双重困境之下,这部分傣族通过独特的跨相结社能力,从他们的高地邻人那里获得物质和社会生产资料,同时与他们的低地同胞维持有序的社会联结,在“山—坝”交汇地带成功地实现了生存自洽。

(二)作为意义交换的跨相结社关系

既定空间内的多民族间的跨相结社行动未必全然在相际经营的既有因果逻辑中线性演进,它更多表现为一种变动、弹性的界缘关系。学者尝试以“差序格局”和“文化亲昵”(Cultural Intimacy)的杂糅模型来阐释:云南红河地区低地的傣族和高地上的哈尼族(阿卡人)之间结成的“牛田亲家”关系是一个很有说服力的民族志案例。在夏季,山下的傣族把牛寄养到山上的哈尼族家里;到了秋天,傣族收割水稻时,山上的哈尼族就会下来同他们一起干活并带回一些粮食。

虽表述上略有差异,但是此个案所呈现的确实是一组“山—坝”稻作农耕民族跨相结社的事实关系。纳日碧力戈等认为“差序格局并不就意味着对立,社会生活中一些心照不宣、不言自明的文化亲昵可以使高山和坝子的族群成立互助的伙伴关系。”但若深入分析来自当地的田野民族志材料,就会发现促成这种跨相结社关系的逻辑结合点远非异质民族之间天然存在“不言自明的文化亲昵”,确切地说,它更是一种“选择性亲和”指导下的族群相际经营选择。例如笔者在河谷区访谈到的一位傣族居民说:“我们为什么更多的是和山区、半山区的哈尼族、彝族结成‘牛马亲家’和‘寨亲家’,而不是和旁边的壮族或汉族结呢?因为壮族的语言、风俗、稻作农耕生产周期节令都与我们十分近,相互结亲交换劳动力的话,无法错开农忙和农闲时令,这样的换工是没有意义;高山地区的苗族和瑶族与我们坝区的傣族生产生活习惯实在差异巨大,且这两个民族常年处于流动状态,所以我们通常也难以和他们结为稳定的‘亲家’关系,而哈尼族和彝族刚好满足了我们互补的需要。”

从上述民族志材料中笔者捕捉到了梯田农耕民族跨相结社逻辑中“选择性亲和”的“意义”隐喻。河谷热区的傣族可以选择与高地的哈尼族或彝族结为“牛马亲家”和“寨亲家”,但不同的结社内容背后所涉及再生产关系的逻辑也不同;这也解释了哈尼族为什么不和同源异流的氐羌后裔族群——彝族跨相结社,而是和异源异流的百越后裔族群——河谷傣族实现跨相互动,此为“选择性亲和”的生动呈现。

笔者的田野民族志呈现的多民族跨相经营的“三交”实践不但受传统文化、族群生境等“相”度的影响,还受族际“选择性亲和”逻辑的非线性影响。这种结社逻辑始于生计策略的因果关联,但“选择性亲和”机制的建立,却综合了更多更复杂的要素,包含文化、经济、生计等。更有意思是,选择性亲和也并未完全遮蔽文化亲昵所坚持的某种契合点的认同导向。譬如,作为氐羌后裔的哈尼族能在生产生活中与族源信仰风俗文化大相径庭的百越后裔傣族开展互惠互补的交换结社行动;但在涉及人口再生产的姻亲缔结方面,哈尼族较少和傣族、壮族之间通婚,而更倾向于和同源异流且相互毗邻的彝族通婚。

滇南梯田农耕区高地与低地过渡地带的一个彝族村落——石头寨村,是彝族(仆拉支系)聚居区,共500余户。当地其他民族认为“仆拉”这个支系是彝族和哈尼族通婚后繁衍的后代。仆拉人日常讲彝语,也擅讲哈尼语,长期睦邻而居。石头寨仆拉人的旱地向下分布在河谷傣族聚居区,寨—地距离较远,他们便与河谷傣族互结亲密关系,借一下牛、镰刀等生产工具都比较方便;而他们的水田则向上分布在高地哈尼族的寨脚,寨—田距离太远,因此他们也和高地哈尼族互结亲家、共事生产,结成兄弟关系的各民族迄今往来甚密。

滇南“山—坝”农耕民族交往交流交融过程中“选择性亲和”机制的确立,不是机械生计策略的单线因果产物,而是跨相结社的人群基于地方性知识的相互鉴照所长期积累而成的排除各种社会干扰、保持多元文化并置的“意义”之选。

结论和讨论

民族交往的内容广涉民族生存和发展所需诸领域,包括物质资料的生产、精神产品的生产、人类自身的生产(即民族生命群体的延续)。本研究对滇南梯田农耕民族跨相结社的“三交”实践开展形式和内容的田野考察和民族志深描指向这样一个结论:跨相经营“是发生在两个甚至更多种生命体系之间的物质能量和信息交流。它肯定不会遵从某一民族文化的理性,而表现出当事各方始料未及的非理性的存在。”若是从共时性的某一具体空间节点上去理解历时性绵延的跨相结社关系,就不难发现异质性人群的结社之道不仅仅建构在经济交易、物质交换、外部性制度设计、文化亲昵、接触与涵化的基础上,更建立在某种基于信任扩张的非线性的选择性亲和上:“它们必须和互惠、道德义务、共同体责任以及信任一起孕育发酵,而这些因素往往根植于习惯而非理性计算。”山地与河谷、高地与低地各个生态集合上的行动者,拟构了超越族群与边界的亲和机制,消解了自然限制,排除了社会干扰,实现了延续的等价进出和自我优化。

实现有效的理论接驳是区域个案深描的意义之维。在以往空间交往和资源配置的论题中,空间策略是实现一集团对另一集团的统治,“佐米亚”(Zomia)概念旨在强调山民对统治的逃避。而本研究刻画的“山—坝”间跨相结社则是一种多维共赢的联结,生计和资源的共有者不存在谁对谁的占有、控制、逃避和敌意,而是以非因果、非线性的亲和机制为导向,集体应对和处理人与人、人与自然关系的再生产实践。

质言之,源自中国西南而超越西南经验的“山—坝”族群互动及“三交”实践,为学界贡献了多元生动的民族志深描个案和理论拓殖空间。相较于靶向对话“佐米亚”之类的区域叙事论题,讨论这些研究“并没有充分体现‘佐米亚’人的能动性,并没有充分肯定他们能在自己所处的自然生态位与社会生态位上能动地创造出自己独特的生存方式的种种努力。”当代中国民族学研究者应更多地面向世界输出属于中华民族这一“共同体”所“量产”的智识系统和对话机制。

人类越来越面向这样一个语境:将自身变成了脱离生物网络的孤立之存在。“人类没有在世界的神圣的美中寻找认同和意义,或自我体验自己是依赖于相互作用的——空气、水、土壤的复杂的维持生命的相互作用。”引申而言,当前应该更多关照和描述那些化约在地方性社群行动者思维之内的理性关系和行动逻辑:他们如何理解人与人、人与非人(与生态、环境、疾病)的关系。非人类物体没有灵魂却拥有意义,它被赋予了这样一种新的符号力量,以一种可靠的方式向我们展示现象,当怀疑出现之时,人类最好是从非人类那里寻求帮助。人类需要学会如何在与人、与自然和非人的交互中自我优化。因此,研究者需要将固有的文化知识和与非人类世界的关系重新嵌入具体的地方性个案中去思考。地方性个案所贡献的参照系意义在于:人类应该确立一整套综合评估他们所面向的自然生境、文化语境、社会逻辑的体系,并对其加以科学的思考、现实的抉择,从而实现自己的目标。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2021年第2期

图片来源:原文&网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛