摘要

自1895年华人向纽芬兰移民伊始,他们参与当地社会生活的方式便与其所进行的经济活动紧密相连。通过族裔间的经济交往,华人形成了独特的日常生活模式和有效运作的社交网络体系。中华传统艺术便是经由这些日常生活网络,通过民间路径得以传播到非华人群体中,并在华人群体内部进行传承。对于中华传统艺术跨文化传播的民间路径考察,可以为建构以文化交流和经济互助为核心的人类命运共同体提供新的理论思考和实践经验。

关键词

海外华人;经济生活网络;

跨文化传播;人类命运共同体

1

一

1

引言

●(一)跨文化传播的民间取向 ●

亨廷顿认为,冷战结束后,世界格局主要是诸文明之间的冲突与对抗。在此情境中,我们能否在一种既彼此平等又互有差异的状态下共同生存?对此,中国秉承并践行建构“人类命运共同体”理念。这一理念的要义和基础是增进理解与相互尊重。在实践中,文化被视为联结不同文明、民族、地域以及个体的纽带与桥梁。正如本尼迪克特·安德森所言,它是我们“想象”自我与他人关系的关键媒介。在这个意义上,“讲好中国故事”“传播好中国声音”无疑成为了实现建构人类命运共同体的核心内容,这便指向了跨文化传播的题中之义。

在过往关于跨文化传播的学术史论述中,特别是在西方马克思主义和后殖民主义等思潮的影响之下,有关跨境、跨文化传播的表述一般都与传播现象背后的权力关系、话语结构以及资本运作方式等宏大叙事相互关联。诚然,跨文化传播的确是在宏观的政治、经济和文化语境下发生的,但是,作为一个具体的社会性活动、文化事件或者说个人行动,其核心是更具微观意义的社群与社群、个体与个体之间的能动关系。因此,单纯从宏观角度进行概而论之的普遍性和趋势性分析与阐释(如通过调查问卷或者其他采集大数据的方式),或者将讨论的维度停留于总体文化或者国家层面(传播策略研究),或不能真正体察跨文化传播的具体行动路径和实际发生过程,更不能体味在这一过程之中个体的实际行为、身体经验、心理状态和情感体验,从而真正认识和理解极具特殊性、偶然性和表演性的跨文化传播事件。同时,需要注意的是,跨文化传播并非同质化的人类活动,而是一个极其复杂的互动过程。民族文化在跨境、跨文化的传播语境中,大体有三种路径,即政府主导的官方外宣、以利润为中心的商业推广和以日常生活交往为基础的民间传播。与官方外宣和商业推广不同,民间传播,特别是以小群体和个人为基本单位的传播形式,主要是以日常生活实践为基础的交流活动。从一般性目的而言,民间传播并不具有非常鲜明的政治性背景和商业性诉求(但并不排除某些活动具有这些方面的考量)。很多情况下,民间传播是民众以个体为基本单位进行的、具有偶发性质的、非计划性的文化交流路径,它一般不会超越个体生存、生产和生活的日常惯例和行为逻辑之外。本文以加拿大纽芬兰地区为个案,探讨中国传统艺术是如何通过民间传播的方式,在与中华文化完全异质、地理历史区隔巨大的文化环境中得以扎根、发展和传承的。

●(二)经济生活与跨文化传播 ●

纽芬兰岛位于北美大陆的最东端,最早(约在公元11世纪)来到这里的欧洲人是斯堪的纳维亚半岛的维京人。在大英帝国称霸海洋的“日不落帝国”时代,纽芬兰丰富的渔业资源吸引了大量英国等国家渔民来此作业。为方便日常劳作,他们中的一些人最后举家搬迁、定居在这个海岛之上,其后裔构成了今日纽芬兰人口的主体。由于当地较为闭塞的地理特点和恶劣的天气状况,外来人口规模很小,促成了此地语言、文化和社会生活形态同一化特质,并使得当地社区居民在对待外来文化的态度上趋于保守。

华人是除英裔和爱尔兰裔移民(以及岛屿西部少量法裔移民)之外较早来到纽芬兰的群体之一(1895年),他们在当地主要从事的职业是洗衣工,这是当时北美华人最为普遍的职业之一。自华人到达纽芬兰伊始,其社区的历史便与洗衣行业以及其后的餐饮行业紧密相连,在很大程度上,华人在这两个主要领域内所进行的经济活动,构成了这一少数族裔一定时期内在当地几乎全部的日常生活和社交网络的基础。在过往的研究中,华人的经济活动一直是学界关注的焦点之一。其重要意义在于职业以及与此相关的经济行为,作为华人个体、亚群体(如地缘群体、亲缘群体或者代际群体)、抑或华人全体,在多族裔共存的公共空间中极为显著的身份标签。它揭示了该群体介入社会公共生活的路径、方式及其在特定的社会文化政治语境中,关于自我形象的塑造以及关于自我与他者之间关系的想象。在各族裔相互博弈的多元文化场域,作为个体或者群体一分子的华人,其参与社会经济生活的方式,并非完全出于其自身生存和发展的实际利益需要,并为完全自由的市场运行机制所制约和调节,而是更多地受制于特定语境下种族、民族、阶级、文化传统、意识形态等诸多非经济性因素。可以说,在多族裔共存的社会空间中,华人的经济活动首先可以被视为一种民族志意义上的文化现象(表演性)。所谓作为文化现象的华人经济活动,是指华人特殊的、区隔于其他族裔的经济行为模式和生产关系形态,构建了多元文化生态中华人独有的身份认同模式和信息、意义交流方式,使之成为华人应对不同社会文化语境变迁时极具个体性和地方性的情感表达方式和表演形态。在很大程度上,华人传统的经济活动场所,如洗衣店和餐馆,并不仅仅是其进行经济活动的工作地点,更是华人进行文化表演和情感表达的地点。以这些经济活动场所为中心,依托华人群体内部以及华人与非华人之间的经济交往活动而形成的华人日常生活和经济活动的交际网络,除了承载与华人有关的经济活动外,还承担着传播和传承中华传统艺术的作用。这是本文考察的重点。

基于笔者自2008年至今在纽芬兰所进行的文献资料收集和田野调查,本文将以华人向纽芬兰移民的历史及其主要经济活动为主要关注点,勾勒这一曾经遭受制度性歧视、社会性孤立和文化压制的群体,在特定的社会文化空间中,如何通过不同族裔间的经济互动以及自我族群内部的情感互助,得以立足、发展,并与他者多样共存的生活样态和社会交往模式。其中,本研究的重心放置于探讨华人移民所保有和秉承的传统文化元素,是如何通过日常的经济活动和社会交往行为而得以在族群内部传承,并在跨越文化边界的情形中得以传播的。由于移居地社会政治文化语境的变化,华人社区内部经济活动以及整个社会生活的组织方式及其文化传播传承和身份认同的模式,也会随之发生改变。在纽芬兰的个案中,目标社区的移民形式和经济结构大致经历了从同质化社区生存向多元性社会生活的转变。在这一过程中,具有表演性、流动性、杂糅性和多义性特质的现代华人民族性(Chineseness),成为了个人、亚群体甚至整个华人社会,在回应不同社会文化情境中有关身份认同的自我想象和展演时,不断博弈、建构和重新定义的、众声喧哗的公共场域。与之相随的,中华传统艺术在这一过程中也逐渐在跨文化的场域中得到认知、理解和接纳,它与本地文化一道,建构起了具有丰富层次和多元面向的“人类命运共同体”意义上的“新文化”。

1

二

1

纽芬兰华人早期的

经济生活与跨文化传播

●(一)洗衣店经营与同质化社区 ●

据司徒育亭先生的回忆录和当地报纸《晨报》(Daily News)1895年8月19日的报道,来自广东开平县的方彩(Fong Toi或Fong Choy)和司徒兴(Soo-oo-HIn或Szeto Hing)是最早到达纽芬兰的两位华人。在来到纽芬兰之前,他们曾在美国从事了六七年的洗衣工作;此次来到纽芬兰,是作为前往英国的中转,但他们发现此处还未有华人到来,认为是开设洗衣店的良好去处,便临时决定改变行程,留下经营。于是,数天之后,据当地报纸《晚间电讯报》(Evening Telegram)1895年8月24日的报道,方彩和司徒兴在圣约翰斯市中心的新高华街(New Gower Street)37号,开设了纽芬兰历史上第一家华人洗衣店——胜利洗衣店(Sing Lee and Co.)。

胜利洗衣店的开设,将纽芬兰与孔飞力所言“大移民时代”华人向外迁徙的全球历史联结在了一起。在19世纪中后期,由于中国内部战乱(如鸦片战争、太平天国运动等)和饥荒,北美洲发现黄金和修建太平洋铁路等外部事件,以及广州曾长期作为中国唯一的对外通商口岸所造就的具有较强开拓精神的广东人性格使然,大量广东人,特别是居于毗邻香港的四邑地区居民,开始到北美谋生。1950年从广东台山来到纽芬兰的熊楚亮医生(Dr. Kim Hong)(时年13岁)告诉笔者:“我的祖父在1910年便来到纽芬兰谋生。当时,出外打工在我的家乡十分普遍,大家都想着到外面的世界闯一闯,赚一些钱,最后衣锦还乡。无论如何,比起在乡下饱受的各种苦难,在美洲的生活还是要相对容易一些的。”根据威克伯格(Wickberg)的总结,中国向外移民的类型大致可分为两种:一是合约制的劳务输出,此类移民形式主要发生在移民历史的早期,往往归因于移居地大量且急切的劳务需求,如美加太平洋铁路的修建工程等;二是以地缘或亲缘关系为基础性纽带的移民模式,在1900年以后,北美大型工程建设基本完成,这一移民形式便成为了中国对该地移民的主流。在纽芬兰,华人移民的模式为上述第二种类型。

在传统的资本运作和商业经营原则中,出于对利益最大化的渴望,行业性的垄断似乎是大多数经营者所追求的最终目标之一。然而,在胜利洗衣店开设后不久,方彩和司徒兴便写信告知其同乡纽芬兰所具有的潜在商机。于是,据《晚间电讯报》所刊载的广告可知,1895年10月23日,金隆洗衣店(Kam Lung Laundry)在位于圣约翰斯市中心的达克沃斯大街(Duckworth Street)214号正式营业。随后,同样是由于同乡或者亲戚相互之间的信息传递,华人洗衣店在纽芬兰,特别是其首府圣约翰斯市,陆续开设了多家。根据1913年在美国旧金山编辑出版的《万国寄信便览》记录,圣约翰斯当时至少有八家华人洗衣店,它们分别是宏利洗衣店(Fong Lee Laundry)、针利洗衣店(Jim Lee Laundry)、转利洗衣店(John Lee Laundry)、恒利洗衣店(Hong Lee Laundry)、合利洗衣店(Hop Wah Laundry)、裕利洗衣店(Yee Lee Laundry)以及金隆洗衣店(Kam Lung Laundry)的两家分店,它们均位于城市的中心区域,构成了华人在圣约翰斯基本的经济网络,这个网络也是华人最基本的社交网络。

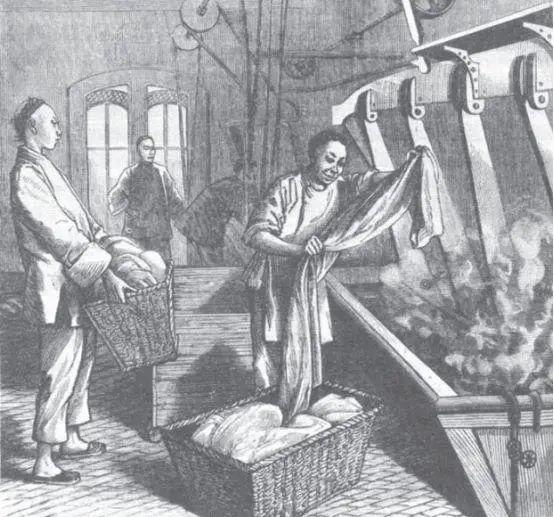

为了节约成本,华人所开设的洗衣店全为不使用机器的手洗作坊。随着业务量的逐渐增大,其对于劳动力的需求也不断增加,因此,店主们往往会通过各种通信方式联系亲属和同乡或者亲自回到家乡招募合意的洗衣工人。对此,1949年来到纽芬兰的熊华耀先生(Wallace Hong)解释道:“在那个时候,许多人都想到北美去。但是,原来并不像现在这么方便,可以通过网络提交申请。移民申请表格都是依靠回乡探亲的人带回去的。当人们从纽芬兰把表格带回来以后,他们只会把这些表格交给他们想要交给的人,比如说亲人、熟人或者同乡,而不是一个他们不熟悉或者根本不认识的人。可以说,早年到纽芬兰的人都是知根知底的,要么是亲人,要么是关系不错的同乡”。在纽芬兰纪念大学中国学生会1975年发表的一份调查报告中显示,直至当时,虽然许多来自中国台湾、香港地区和东南亚国家的华人已经来到纽芬兰定居,二代土生华人群体也逐渐出现,但是占华人人口绝大多数的,仍然是操着乡音、来自中国广东珠三角四邑地区的乡民。

●(二)外部的限制和内向性的深化 ●

由于纽芬兰华人个体之间存在着紧密的地缘或亲缘关系,在当时并不友善的社会环境中,群体内部的互助与自我调节成为了可能。从华人抵达纽芬兰开始,他们便面临着来自当地社会的敌意。在1895年8月19日《晨报》的报道中,华人的到来被撰文者称为“来自东方的入侵”(“An invasion from the Orient”)。在美国(1882年)和加拿大(1903年)等邻近国家相继出台限制华人移民法案之后,随着华人洗衣店的增加而带来华人人口数量的增长,华人逐渐被当地白人看作职场中潜在的竞争对手。特别是当华人洗衣店不能完全吸收日益增长的华人移民、后者开始涌向当地白人主导的渔业和矿业时,排华之声便开始在纽芬兰出现。1906年4月30日,在经过纽芬兰众议院激烈讨论之后,排华法案(The Act Respecting the Immigration of Chinese Persons)最终正式通过,并于当年8月1日起施行。此法案直至1949年纽芬兰加入加拿大联邦后,才得以废除。法案对于华人移民而言,最为实际的影响是经济方面的,即除外交官、牧师等少数具有特定身份的人士外,每位进入纽芬兰的华人需要向当地政府缴纳300纽芬兰元的人头税。在当时,这笔钱相当于一个普通纽芬兰家庭两三年的收入总和,这是许多希望来此谋生的贫困华人移民首先需要解决的现实问题。解决的方法大体有两种:一是该华人在中国积攒、借贷到相应的钱数,方才成行;二是由希望雇佣和帮助他的纽芬兰洗衣店(后来主要是餐馆和洗衣店)老板凑够相应的金额垫付,而移民通过其后的工作薪金进行偿还。大多数华人移民所采用的是第一种方式,如司徒育亭和熊文振(Gene Hong)等。而第二种路径则是许多更为贫困无助华人的无奈选择。在排华法案施行后不久,1906年11月27日《晨报》的一篇报道展现了一位华人移民的两难困境。这位不知名的华人当时坐船离开纽芬兰到加拿大谋生,但是,当他抵达加拿大新斯科舍省(Nova Scotia)的北悉尼港(North Sydney)时,由于无法缴纳500加元的人头税,于是决定重新回到纽芬兰。然而,离开后再次进入纽芬兰的他,需要交付300纽芬兰元的人头税。由于他同样无法支付这笔费用,因此陷入了进退两难的境地。最后,圣约翰斯的华人同乡凑钱,为其缴纳了300纽芬兰元的人头税,使其可以进入海关,作为报偿,他则需要在洗衣店内劳作。

一个更为典型的例子可以从区荣照先生(Au Kim Lee)回应当地卫生检察官奥·布莱恩(O’Brian)对其洗衣店的批评中看到。区荣照先生于1899年从英格兰来到纽芬兰,开设了锦利洗衣店(Kim Lee Laundry)。由于其较为熟练的英语沟通能力,区荣照先生成为了当时纽芬兰华人的领袖。1906年2月初,当地卫生检察官奥·布莱恩到锦利洗衣店巡视,发现洗衣店内污水横流,器具摆放散乱,卫生条件极差,他特别指出,在锦利洗衣店狭小的空间中,居然住着17名中国人。针对卫生检察官的批评,区荣照先生特别就洗衣店拥挤不堪的情况作了说明:“我的洗衣店只雇佣了10个人。检察官您看到的其他7位都是我的同乡,他们来到圣约翰斯以后,没能找到相应的工作,他们无处可去,我只能暂时收留他们。”历史学者克里斯塔·查特曼·李(Krista Chapman Li)对此评论道:“在区荣照的辩护中最有意思的一点是,他选择为自己和所有的华人同乡辩护”。区荣照所践行的正是传统中国对于社区(如乡绅)和宗族领袖所要求承担的保护和照顾乡民和族人的责任和义务。再如,在访谈中,区经佐先生(George Au)告诉笔者:“1949年我从中国乘坐航班来到纽芬兰投奔我的父亲。当我走出位于纽芬兰岛中部城市甘德(Gander)的甘德国际机场(Gander International Airport)时,迎接我的并非我的父亲,而是已经年过六旬、头发花白的区荣照先生。”笔者曾于2014年5月5日在纽芬兰西部城市斯蒂芬维尔(Stephenville)对区经佐先生进行了访谈。可见,当时的华人洗衣店所实际承载的不仅是经济功能,它还起到了传统社会中会馆的作用,构建了一处华人可以依靠的、具有排他性的族裔空间。

当然,族裔内部的个体关系并非全是田园牧歌式的。由于存在个体之间不同的利益和价值取向,以及各异的自我调整和对抗压力的能力,群体内部的矛盾和冲突似乎是无可避免的。1922年5月3日, 由于参与赌博输钱,并长期自认为受到亲戚和族人的歧视,洗衣工人伍勋锦(Wo Fen Game)枪杀了包括其妻兄和表兄在内的3位同乡,并使其他7位同乡受伤。这一悲剧性事件折射出了当时华人日常生活的孤独和无助。由于中国传统性别观念的影响,旅程的漫长——更为重要的是繁重的经济负担(如人头税)等原因,与世界其他地区华人移民历史相似甚至更为极端。从华人移民纽芬兰历史的开端至1949年排华法案废除的这段历史时期,仅有区荣照先生的妻子曾经于1927年,即区荣照抵达此地28年之后,曾在纽芬兰居住数月,后因为身孕,又返回中国。这种以男性为主体的移民社区模式,被华人历史研究者马悟水(Alison Marshall)称为“单身汉社区”(bachelor community)。这些结了婚或者还未结婚的、形式或实质上的“单身汉们”,通常在华人洗衣店中辛勤劳作,盼望尽快积蓄足够多的存款,然后回到家乡。司徒育亭回忆道:“那时候我在华人洗衣店打工,经常睡眠不足。我们通常凌晨两点收工,然后吃晚饭,有些时候我凌晨四点才吃上晚餐,但是早上六点就又要起来了。我们每天必须得洗、烘干、熨烫,然后把干净的衣物包好,等着客人来取。工作真的特别辛苦,我经常是一边流泪,一边干活的。”在这样的工作环境中,由于正常家庭生活的缺失,许多华人沉溺于吸食鸦片和赌博。面对华人的生存处境,即使是当地社区的民众,对早期华人移民也表现出了深切同情。例如,在回顾伍勋锦案件时,有报道称:“他是怀揣着对大好前程的允诺,满怀希望地来到圣约翰斯的,心里想着能赚到比留在中国更多的钱。因此,他其实并没有想要在这里停留多长时间,而是打算尽快攒到足够多的钱,可以回到自己妻子和女儿的身边,使她们过上更好的生活。他从来未曾想过,命运让他在纽芬兰的生活备受折磨和煎熬。”

针对这一纽芬兰历史上情节最为严重的刑事案件,除当地教会开始进一步为华人社区提供帮助外,华人社区内部也采取了积极的回应。1927年,在区荣照的领导下,以来自开平县的区姓族人为主体,成立了纽芬兰第一个具有真正传统会馆性质的集美社(Tai Mei Club)。随后,在1932年,来自台山县的乡民,特别是人数较多的谭姓、熊姓和甄姓族人,共同成立了“同乡会”(Hong Hang Society)。对此,熊楚亮医生评论道:“集美社和同乡会成立的目的是为了让大家在闲暇时有地方聚在一起,以增进华人之间的友谊和亲情。”除了增进感情的目的之外,这些组织还是具有较强功能性的非正式机构,为当地华人提供英文服务(如翻译和填写各类表格等),向中国寄送钱物,为来到纽芬兰的华人提供暂时性住宿,以及为华人预约医疗服务等。区经佐先生回忆道:“初到纽芬兰时,我在一家名为‘纽芬兰洗衣店’( Newfoundland Laundry)的地方做帮工。我们每周日休息一天。到了这一天,很多人都会来到集美社聊天,看中文报纸、书籍或者打麻将,度过一天的休闲生活。那个时候,我记得有几位独身的老人在楼上的房间常住。”可见,早期纽芬兰华人移民的经济和社会交往模式表现出了突出的同质化特点。

●(三)中华传统艺术文化在纽芬兰的早期传播 ●

在这一具有私密性的族裔空间中,华人可以通过各种方式表达自我的身份认同和彰显在外部空间中可能受到压抑的民族文化艺术传统和个人情愫。例如,据《晨报》1896年2月14日的报道,这一年的2月12日星期三,是1895年初到纽芬兰的华人们在当地度过的第一个春节。这一天,华人们装饰了他们的洗衣店,将之变得灯火通明、熠熠生辉,而且还燃放了爆竹和烟火来庆祝传统节日。节日装饰和庆祝仪式使得原本单纯的经济空间,转化为了传递华人族裔身份信息的文化空间。在很大程度上,华人在洗衣店中进行的农历春节庆祝,其主要目的是愉悦华人自身以及表达其思乡思亲的情感。不过,由于华人洗衣店作为经济实体的自身性质,使其在诸如礼拜三这样的工作时间中,被外部社会定义为一个公共空间,因此,即使华人在此间的文化实践并不指向其族群之外,来自外部世界的经济活动的参与者(顾客)仍然会不时地闯入这一原本应该具有私密性的空间中,使之成为了具有公共性的跨文化交流场域。在《晨报》的报道中提到:“华人新年庆祝活动——十分吵闹和喧嚣——吸引了很多人聚集于他们的店铺之外进行观赏。”事实上,华人在其洗衣店中(以及在之后的中餐馆中)所进行的许多文娱活动,均表明了华人洗衣店在日常经济活动之外,作为文化空间所承担的复杂文化载体和跨文化交流功能。在这个意义上,除了服务华人社区内部的文化需求,缓解具有敌意的外部社会和日常辛劳所带来的生理和心理压力以外,华人洗衣店还间接作为了跨文化交流的媒介空间。

到20世纪40年代左右,圣约翰斯华人洗衣店的数量已达19家,大部分已使用机器作业,雇佣了百余名华人,仍然作为当地华人主要从事的经济活动领域。在这一时期,华人与当地社区之间的交往,主要是通过前者为后者提供劳动服务等经济活动而进行的,双方之间并不存在主动、明显的跨文化交流行为。不过,由于经济性互动频繁发生以及华人作为文化群体在当地社区的实际存在状态,使得艺术的跨文化传播在不经意之间、以一种间接的方式得以进行。

当然,在接触华人艺术的初期,特别是在排华法案通过后不久的岁月里,当地社区对于华人艺术主要持排斥态度。例如,据《晚间电讯报》1906 年 7 月 25 日的报道,在金隆洗衣店工作的华人洗衣工购买了留声机和传统中国音乐唱片,但是这些华人以为美妙的音乐作品在当地人听来,却成为了扰民和令人不安的印第安人丧歌一类的乐曲。然而,这类对于外来文化的拒斥态度也并非绝对的。在排华风潮降温的时候,当地社区对于华人传统艺术则更易于接受,评判也更趋公允。例如,1909年7 月 7 日,《晚间电讯报》做了关于某类中国乐器的报道。该报道称:“昨晚,位于高华新街的锦利洗衣店对面聚集了很多人。在那里,该洗衣店的一名甄姓工人(Jim Lung)正在演奏一种类似竖笛的管弦乐器。这个乐器的嘴是一个很小的簧片。他演奏的技巧非常高超。声音同高地风笛类似,在近处听起来比较刺耳,但是在远处则十分美妙。”从这一报道看,公众对于中华传统艺术呈认可的态度。可见,外部政治环境对艺术的跨文化传播实践起到了非常关键性的作用。从另一方面来说,艺术似乎又可作为一种有效的互动媒介,增进不同族群之间的相互理解和尊重。

1

三

1

经营活动的新拓展与跨文化传播的新空间

●(一)餐饮业:新的经济领域和融入策略 ●

在华人进入纽芬兰伊始,虽然遭到一些讥讽性质的调侃和无来由的警惕,但是,他们的到来并未引起当地社会普遍的恐慌,这便是为何1904年首次提出的排华法案并未获得通过的重要原因。然而,当华人开始试图进入由当地白人主导的行业,如渔业和采矿业,寻找就业机会时,他们和他们的行动便被认为是所谓的“黄色灾祸”(Yellow Peril),而遭到了来自纽芬兰社会各个阶层的一致阻绝,并最终导致了前述具有歧视性的排华法案的通过。当时,华人所面临的现实处境是:一方面,他们遭受着来自纽芬兰当地社会的排斥而拥有极小的经济活动空间;另一方面,由于华人洗衣店规模有限,不能容纳更多华人人口,这要求希望在当地留下的华人必须开辟新的、同时被当地社会接纳的行业方向。其实,纽芬兰华人经济活动的多元取向从早期便已经开始了。在1913年时,除进入传统白人主导的行业和开设洗衣店外,华人还经营着金利杂货(Kim Lee)、利利杂货(Lee Lee)、远东干货(Oriental Store)、三兴丝绸(Sam Hing Silk)、荣盛茶庄(Wing Sing & Co.)和永盛漆器(Wing Sing Chinese and Japanese Bazaar)等店铺。可见,纽芬兰华人的经济活动在当时已然呈现出较为多元特征。

与世界其他地区华人社区历史相似,在纽芬兰,除洗衣店外,华人最主要的经济活动便是围绕着餐馆而展开的。华人在纽芬兰经营餐馆的历史,最早可以追溯到1915年一位名为唐南豪(Tom Cook)的厨师自广东四邑地区来到纽芬兰谋生,他在圣约翰斯附近出产铁矿的贝尔岛(Bell Island)上开设了一家专售薯条和炸鱼(fish and chips)的餐馆。1918年,方慕式(Fong Moo Sic)在圣约翰斯市中心的沃特尔大街(Water Street,又名“水街”)开设了该市第一家华人经营的餐馆——帝王餐厅(King Café)。到20世纪40年代左右,圣约翰斯市内华人经营的餐馆数量已达到十余家,包括:帝国餐馆(The Imperial Restaurant)、联合国餐厅(United Nation Café)、银球餐厅(Silver Ball Café)、美景饭店(Good View Restaurant)、白百合饭店(White Lily Restaurant)、伦敦餐厅(London Café)、西部餐厅(Western Café)、大众餐厅(People Café)、圣约翰斯餐厅(St. John’s Café)和西侧餐厅(West End Café)等,以及在新高华街的多家薯条炸鱼店。

从餐厅的命名来看,与许多北美大城市华人餐馆通常会选取具有中国或者华人特征的名号不同(如1849年开始营业的北美第一家中国餐馆——广东饭店),早期华人在纽芬兰经营的餐馆并未显露出明确的华人特征。究其原因,北美的大都会,如旧金山、纽约等,均拥有大量华人人口,特别是占据较高社会经济地位的商人阶层,他们成为了华人经营的豪华餐馆的主要客源,采用具有中国特征的店名是吸引这些顾客的重要手段之一。而对于以纽芬兰为代表的、北美较为偏远或者华人较少的地区,当地华人经营餐馆的主要目标顾客为当地的非华人群体,因此,在对于中国文化认知尚浅、中餐并不流行的地区,这些餐馆为避免引起潜在顾客的陌生感和对于文化差异的恐惧感,通常不会刻意宣扬其作为华人餐馆的信息。1953年来到纽芬兰经营餐馆的比利·熊先生(Billy Hong)介绍到:“我听我的父亲和一些老华侨说,在他们的那个时代,所有在华人经营的餐馆中就餐的都是白人。他们的目的并不是吃中餐,而是找一个便宜的馆子饕餮一顿。我最初在圣约翰斯附近铁矿业发达的贝尔岛开餐馆,名字叫作‘太阳餐厅’(Sun Café)。从餐厅的名字和建筑外观看,顾客们都不知道这是由华人经营的。当时在贝尔岛有十余家华人经营的餐馆,顾客几乎都是白人矿工或者他们的家人,所以,我们的名字都像是外国人开的饭店一样。”

从以上熊先生的话中可以看到纽芬兰华人餐馆所售卖的饭菜并非中餐。在20世纪三四十年代的纽芬兰,华人经营的餐馆主要售卖的是诸如牛排、猪排、炸鱼和薯条等西式餐点,而非中餐。据熊楚亮医生所言,第一家售卖中餐的餐馆名叫“华美餐厅”(Deluxe Café),由1946年来到纽芬兰的区荣鼎(Wing Ding Au)于1958年左右开始经营的。然而,华美餐厅所烹饪的餐点也并非传统意义上的“正宗”中餐,而是其赴多伦多学来的、适应当地白人口味的“美式中餐”(American Chinese food)。

除了在口味上适应当地白人顾客的需求,早期纽芬兰华人经营的餐馆还对就餐环境作出了相应改变。首先,在外观和软装方面,这些餐馆所使用的全为西式装饰。原因有二:第一,根据第二代华人纳维·区(Navy Au)的解释,早期华人餐馆业主为了节约成本,他们通常会从当地白人经营者手中选择那些不需要进行大规模整修就能即刻开始经营的店铺。因此,他们通常不会改变原来物业的外观和内饰。第二,为避免由于自身华人身份所可能造成的不必要麻烦,华人店主往往选择隐藏自己的族裔身份。其次,除了建筑本身不具有华人特征以外,早期华人经营的餐馆还运用了以下两个策略来进一步遮蔽自身的民族和文化特征:第一条策略是,除店主以及主要厨师外,服务人员几乎全为当地白人,特别是白人女性;第二条策略是,餐馆的店主与厨师通常仅在厨房活动,较少与就餐的客人进行直接的接触和交流。关于第一条策略,首先可以从司徒育亭的回忆录中有关洗衣店和餐馆名录的列表中得到证实。该回忆录有关洗衣店和餐馆的记述包括以下几个方面:中英文名称(餐馆名录仅有英文名称)、所在街道以及从业人员姓名。例如,在记录芳利洗衣店(Fong Lee Laundry)时,司徒育亭标注其地点为布莱森特街(Present Street),并列举了六位洗衣工人的名字:谭辰长、方襄文、谭昌达、朱昌华、谭世昌和方灼俊。而在其关于西部餐厅从业人员的记录中,仅有区国常一人。笔者认为,这种差异性并非源于作者记忆的缺失,而是在于华人经营的餐馆除厨师外,极少雇佣华人。关于第二条策略,例如,在20世纪40年代,查理·熊(Charlie Hong)在圣约翰斯经营一家餐馆,其妻芙洛妮·马修斯(Fronie Matthews)在婚前是其餐馆的女招待。对此,查理·思努克(Charlie Snook)告诉笔者:“在(20世纪)四五十年代的时候,我还是一个单身小伙子,经常会到一些餐馆吃饭。有一家餐馆是查理·熊开的,我的亲戚芙洛妮嫁给了他,我还参加了他们的婚礼。我经常去餐馆找他们。每一次我只看到芙洛妮在大厅干活,而查理永远是留在他的厨房里。”

从以上对于早期纽芬兰华人经营的餐馆的论述中可见,与洗衣店从业的华人不同,作为经营者的华人似乎在有意识地从各个方面弱化餐馆的华人特征,从而达到隐藏自己族裔身份的目的。这种隐藏使得中国传统艺术的跨文化传播无从谈起。在这一行业转变过程中,华人除了接受来自外部强制性的民族和文化标签之外,他们还有可能选择通过各种策略和路径隐藏自我身份认同,以适应不同的社会政治经济语境,从而达到某种意义上的成功并获得相应的利益。另外,更为重要的是,由于雇佣了当地白人女性,原本极为封闭的华人单身汉社区和劳作模式开始转变,华人与当地人的关系也从原先偶然的、完全经济性质的商业关系,逐渐变得丰富和多元。在日常生活中,华人通过他们雇佣的白人而一定程度上拓展和延伸了自身的社交网络和能动空间,使得华人群体与外部世界之间的联系更为广泛和深入,为跨文化传播实践创造了可能。

●(二)华人社区的结构变化 ●

1949年,纽芬兰通过全民公投加入了加拿大联邦,后者于1947年在联合国《人权公约》的总体纲要指引下,废除了分别于1903年和1923年颁布的排华法案。根据联邦法律高于地方法律的原则,纽芬兰的排华法案也随之被废除。由于社会政治环境的改变以及随之而来的新移民政策的利好因素,纽芬兰华人开始申请加拿大的永久居留权,并在获得常住居民身份之后,将自己的直系亲属申请到纽芬兰定居。这一举措的直接结果是纽芬兰华人人口的快速增长和第二代土生华人的崛起。但是,与纽芬兰华人具有相似的经济条件和文化教育背景的他们的配偶以及未成年子女的到来,并未引起当地华人人口在社会经济结构方面的变化。在来到纽芬兰之后,他们中的绝大多数仍旧从事传统上纽芬兰华人所从事的行业。例如,少年区经佐先生来到纽芬兰以后,便首先在父辈的洗衣店中劳作,而熊华耀的太太在来到圣约翰斯的第二天,便投入了家庭餐馆的生意中。不过,这些新移民的到来,使得原初的华人单身汉社会逐渐瓦解,男女比例渐趋平衡,由此,华人男性逐渐脱离了同性共同体式的生活模式,回归较为正常的家庭生活。这在一定程度上造成了曾以同吃同住同劳动的同性共同体为基础的华人洗衣店劳作模式逐渐式微。从20世纪五六十年代开始,经营华人餐馆,特别是以个体家庭为单位的小型餐馆,逐渐取代了洗衣店,成为纽芬兰华人维持生计的主要模式。到20世纪80年代中期,纽芬兰全岛仅有司徒育亭的白雪洗衣店一家还在经营,而当地华人餐馆的数量则达到了数十家,遍布纽芬兰和拉布拉多省的每一个城镇。

1949年,纽芬兰通过全民公投加入了加拿大联邦,后者于1947年在联合国《人权公约》的总体纲要指引下,废除了分别于1903年和1923年颁布的排华法案。根据联邦法律高于地方法律的原则,纽芬兰的排华法案也随之被废除。由于社会政治环境的改变以及随之而来的新移民政策的利好因素,纽芬兰华人开始申请加拿大的永久居留权,并在获得常住居民身份之后,将自己的直系亲属申请到纽芬兰定居。这一举措的直接结果是纽芬兰华人人口的快速增长和第二代土生华人的崛起。但是,与纽芬兰华人具有相似的经济条件和文化教育背景的他们的配偶以及未成年子女的到来,并未引起当地华人人口在社会经济结构方面的变化。在来到纽芬兰之后,他们中的绝大多数仍旧从事传统上纽芬兰华人所从事的行业。例如,少年区经佐先生来到纽芬兰以后,便首先在父辈的洗衣店中劳作,而熊华耀的太太在来到圣约翰斯的第二天,便投入了家庭餐馆的生意中。不过,这些新移民的到来,使得原初的华人单身汉社会逐渐瓦解,男女比例渐趋平衡,由此,华人男性逐渐脱离了同性共同体式的生活模式,回归较为正常的家庭生活。这在一定程度上造成了曾以同吃同住同劳动的同性共同体为基础的华人洗衣店劳作模式逐渐式微。从20世纪五六十年代开始,经营华人餐馆,特别是以个体家庭为单位的小型餐馆,逐渐取代了洗衣店,成为纽芬兰华人维持生计的主要模式。到20世纪80年代中期,纽芬兰全岛仅有司徒育亭的白雪洗衣店一家还在经营,而当地华人餐馆的数量则达到了数十家,遍布纽芬兰和拉布拉多省的每一个城镇。

●(三)新经济领域中跨文化传播的新可能 ●

在美式中餐引入纽芬兰、华人餐馆逐渐被当地社会所认识和接受的时期,这些中餐馆从外观和内饰上,又出现了一种与之前隐藏自身华人身份不同的趋势,即极力凸显自我的族裔特征和极具东方色彩的异国情调。在纽芬兰,中餐馆的外观和软装风格大体经历了从纯粹西式风格,到传统中式风格,再到当代糅合式风格的转变所谓西式风格,是指华人所经营的餐馆中,没有特别标注其族裔特征的中华传统元素,其代表是前述早期的华人餐馆。所谓传统中式风格,是指餐馆中采用了十分明显的传统中式饭店的装潢元素,如使用中式外部建筑风格(包括门前石狮)、绘画、摆件、软装设计(天顶、玄关影壁和柱廊等)和家具等,其代表是位于圣约翰斯的、1971年重新装修的金门酒家(Kenmount Restaurant)。金门酒家的店主之一熊华耀说道:“在20世纪60年代末,美式中餐在纽芬兰开始流行,我的侄子熊光楫(Ted Hong)从多伦多和香港学厨归来,我们决定开始售卖中餐。为了让我们的餐馆看起来与当地餐馆有所不同,我们从香港和多伦多购置了装潢材料,还专门请了一位专业设计北美中餐馆的设计师。”所谓当代糅合式风格,是指餐馆中同时具有中国传统和较为西式的现代元素,其目的是在展现华人传统元素的同时,表明其自身符合现代文明社会各项标准和规范的存在性。这三种风格分别对应着华人餐馆历史发展的不同时期。西式风格大体在华人受到制度性压制的时期较为流行,反映了华人文化对于主流文化的屈从。传统中式风格反映了逐渐摆脱制度性歧视的华人群体对于新历史时期社会文化的理解和自我阐释,体现了华人对于提倡多元文化的全新社会氛围的憧憬和认同。当代糅合式的风格表现出华人内部出现的、与地方社会发展相适应的多元认同特性,表明华人作为社会构成一分子的社会参与和族裔间的积极互动。

在经济活动中,纽芬兰华人经历了由原先主要经营洗衣店向后来主要经营中餐馆的转变。在这一过程中,华人群体展现其民族特征以及进行跨文化传播的场域,也从洗衣店的空间转移到了中餐馆的空间中。与曾经的洗衣店不同的是,中餐馆的空间有着非常适宜于进行跨文化传播的特质。中餐馆的空间不仅仅是经济交往活动的商业空间,由于顾客需要在此停留较长时间,并进行一系列涉及自我存在需要的活动(如进餐、交际等),而使得这一空间以一种更为深入的方式介入了顾客的日常生活。换句话说,与洗衣店中简单的经济交易不同,中餐馆的就餐活动使得顾客的身体得以在这一空间中更多地沉浸,成为了顾客身体经验和对于其所经历的生活世界的一部分。在这种情况下,基于商业利益的推动,中餐馆经营者就必须顾及这一点,而创造一种更适宜于顾客驻足的空间环境。据笔者调查发现,中餐馆经营者所采用的最为普遍的策略,便是在用餐空间中加入中华传统元素(如绘画、书法、手工艺摆件、器具、中国传统音乐等),这在很大程度上形成了中华传统艺术在当地非华人社区中近距离的且具有持续性的跨文化传播实践。很多调查对象告诉笔者,印象中,他们与中华传统文化艺术的相遇,最初均缘起于中餐馆中的中国菜以及充满异国情调的室内装饰。值得一提的是,除了建筑外观、软装等方面凸显中国传统艺术元素外,文化表演也不时被引入餐馆的就餐活动中,用以加强食客的中华文化体验,从而进一步推动了中国传统艺术在中餐馆空间中的跨文化传播实践。例如,在20世纪70年代中后期至20世纪90年代中期,金门酒家在纽芬兰当地广受欢迎,经营者们时常从多伦多等地请来华人戏班,在餐馆中为常客进行表演。可见,华人经济活动的扩展,从成果上而言,并不仅是着力于推动商业成功,同时也为中华传统艺术的跨文化传播创造了展示的空间和可能。当然,必须注意的是,餐馆所展现的中国传统艺术,仅是中国传统艺术总体中的一个微小侧面,引起的可能是顾客对于中国文化的片面和刻板印象。同时,顾客的就餐行为并非以学习中华文化为目的,其就餐过程也不以领略中华艺术而展开。因此,本文所强调的是中餐馆在跨文化传播实践中的可能性,而非过分夸大其作用。

1

四

1

多元社会:新移民、新裔代

以及新经济领域

●(一)纽芬兰华人移民社区人口结构变化 ●

纽芬兰华人社区出现实际意义上的人口结构变化以及社交网络扩展,起始于20世纪60年代左右,主要归因于两大华人亚群体的崛起:新裔代华人和来自四邑地区之外的新移民。所谓新裔代(New Ethnicity),指涉的是那些在移居地出生或者成长起来的、具有不同于自己移民祖辈和父辈的、关于自身族裔身份和文化认同的移民后代。在纽芬兰,新裔代华人主要包括两类人:一是在当地出生的华人后代(包括混血儿);二是并非在当地出生,但是在当地成长并接受基础教育的华人后代。他们的共同特点在于都接受过当地正规基础教育,故而熟悉当地社会主流价值、意识形态和文化倾向。通常这些新裔代成员在文化选择上经常会面临一种两难处境。首先,他们必须接受来自祖辈和父辈关于祖先文化的天然标签,并被来自社区内部和外部力量(主流价值观)要求认同这一他们或许并不熟悉的文化形态;其次,他们又表现出对融入当地主流文化的强烈渴望和主观倾向。最后,新裔代对于主流文化的认同和对于自身祖先文化的陌生感,除了来自移居地的强势文化冲击外,很多情况下也是由于祖辈或者父辈的影响而造成的。在北美许多华人家庭中(特别是20世纪90年代之前),尤其是在文化程度较高的家庭中,父母往往出于希望孩子融入主流文化的期待,多会刻意减少子女与原先华人文化的接触(如语言),使其后代在身份认同上更为当地化。

前文提到,纽芬兰华人社区在性别构成上曾是一个纯粹的“男性单身汉”社区。在这一社区中,虽然同样存在诸如父子、祖孙、叔侄、甥舅等代际关系,但由于所有华人均来自相同社会经济阶层和类似的文化教育背景,同时,他们面临着相同的外部政治文化环境,因此,处于不同代际的个体之间,并不存在明显的身份认同上的差异。即使在1949年排华法案废除之后,许多新近来到纽芬兰的华人青少年,也未能跳脱出原先的社会经济阶层。因此,具有文化主体意识的新裔代华人在当时还未出现。具体说来,在父母均来自广东四邑地区的家庭中,大多数来到纽芬兰的华人青少年,如熊华耀、区声亮(Sing Lang Au)、熊光永(Wayne Hong)以及区如柏(Peter Hing)等,虽然其中的许多人曾经就读于当地学校(一般为初中或者高中),掌握了一定的英语交流能力,但是,他们通常并未接着进入大学或者技工学校学习,因此,未能在掌握一定专业技能后进入专业领域。相反,他们通常仍然作为普通劳动力(general labor),延续着传统华人谋求生计的方式,即接手家庭餐馆生意或者重新开设中餐馆。究其原因,家庭因素在华人职业选择上和经济活动中具有十分重要的作用。例如,谭惠美(May Soo)1958年出生于纽芬兰中部城市格兰德弗斯—温莎(Grand Falls—Windsor),后赴加拿大西部阿尔伯塔省(Alberta)的阿尔伯塔大学(University of Alberta)学习心理学,获得理学学士学位。但是,其父并未允许她从事自己的专业,而是让其回到纽芬兰,经营家族餐馆。

然而,除上述回归族裔传统经济模式的趋势之外,纽芬兰华人社群还存在着另外一种趋向。当问及为何自己得到家庭支持而有机会进入大学深造时,熊楚亮医生说道:“因为父亲去世,1950年我来到圣约翰斯是投奔我的祖父,他在纽芬兰已经待了40年。他尝过太多辛苦,因此不太希望我继续做洗衣工或者经营餐馆。”1951年出生的方大卫(David Fong)也得到家人支持,取得了工程学学位,长期经营一家工程公司,后来还与人合作,开办了当地最大的酿酒企业(Quidi Vidi Brewery)。在传统华人职业之外,特别是专业技术领域获得就业机会,标志着纽芬兰华人新裔代登上了历史舞台。从此,华人新裔代逐渐走出原有的、封闭的族裔经济空间,逐渐开始以积极的能动参与者身份,迈入先前被禁止进入的、主流话语所主导的社会和经济场域。

可见,来自广东四邑地区的父母在子女职业选择上大体呈现出两种倾向:一是要求“子承父业”,希望孩子能传承家庭生意;二是鼓励孩子掌握专业技能,进入主流社会。在很大程度上,不同职业选择造成了个人对自我华人身份的不同认知。对于子承父业的华人而言,华人圈,特别是由餐馆业主、其他餐馆从业人员、食材供货商等组成的亚华人圈,是其主要的社交和经济活动网络。在此网络之中,他们所使用的交往模式基本来自传统中国社会的礼仪秩序和道德规范,而在纽芬兰这个以英语为主要语言的地区,广东话(及其方言)却成为这一华人亚群体最主要使用的语言(20世纪90年代以前)。对于这一群体而言,华人概念似乎是与生俱来的、标志其自我身份的、理所当然的标签。在很多情况下,这些华人与作为杜维明意义上的“文化中国”(cultural China)的祖居地之间,存在着千丝万缕的紧密关联,而将纽芬兰这处他们已经定居的土地,认为是暂时栖居之所,因此,无论是当地社会抑或他们自身,均将其视为所谓的“侨居者”(sojourners)。然而,对于已经脱离传统经济生活模式的新裔代华人而言,在日常交往和经济活动空间中,他们与其他华人之间的接触很少,他们的生活圈子和社交网络是由以学缘或职场关系为基础而构成的、主要由非华人所组成的、非排他性的空间。他们在日常交往中主要使用英语,并更多地将纽芬兰视为其永久性居所,而对于自身的华人身份,他们在认同的同时,也会强调自身与当地社会的情感联系。在这些新裔代华人看来,其作为华人的族裔身份并非指向远方那个他们或许并不熟悉的祖先之国,而是指向其正身处其中的社会文化空间。也就是说,华人身份是其在纽芬兰社会进行跨族裔交往的基础,在这一前提之下,华人更关注的是在当地的政治经济文化语境中,如何与其他族裔之间共同生存。

这一点在拥有非单一族裔血统的华人后代中更为明显。在华人与白人组成的家庭中出生的孩子,他们对于自身身份的认知更为复杂,也极少出现子承父业的现象。例如,纽芬兰华人历史学家罗伯特·熊(Robert Hong)是中餐馆店主熊文振及其白人妻子埃德娜·曼斯菲尔德(Edna Mansfield)之子,他说:“我父亲在自己的餐馆中遇到了我母亲,他们结婚生子。这是一个幸福的故事。但我从来都不愿意成为一个中餐馆的老板。因为我觉得自己不是一个纯粹的华人。我父亲是一个纯粹的华人,但我不是。我生活在两种文化之间,并游离在两种文化之外。我是一个历史学家,我的兴趣是中世纪历史。如今,我的很多研究都与纽芬兰华人有关,只是因为我父亲的缘故,我希望他和那些逝去的华人历史能够被公众所知晓。”在很多情况下,出生于跨族裔婚姻家庭的华人后代,或表现出与罗伯特·熊相似的、游离于华人文化之外的倾向,或表现为对于祖先传统的强烈认同。

司徒育亭与其妻埃塞尔·玛丽·施贵宝(Ethel Mary Squibb)之子比尔·司徒(Bill Ping)是加拿大海岸警卫队的一名成员。他说:“在很多场合中,虽然我看起来是一个白人,但我都说自己是一名中国人,这不仅是因为我有来自父亲50%的血统,而更是因为我现在仍然住在我父亲曾经住过的房子中,这里面装饰和摆放的都是他从中国带来的或者和中国有关的东西,它们每天提醒着我,我的父亲是一名华人,我当然也是华人。”实际上,在跨族裔婚姻家庭中成长起来的新裔代华人具有比从纯粹华人家庭成长起来的孩子更具有选择自我族裔身份的自由度。在比尔的例子中,其关于自我华人身份的认定,并非来自生物学意义上的关联,而来自切实的、基于其个体生命体验的生活经历和情感纽带。比尔的儿子司徒蔚林(William Ping Jr.)虽然只有25%的华人血统,但倾向于将自己定义为华人,这是因为其参加了当地华人协会组织的舞狮队,并担任鼓手,在一次次排练和演出中,他逐渐认识、体悟和接受了这一族裔身份。这一身体经验使其关于华人身份和文化的认识不再是纯粹理念意义的,而是通过承载中国传统艺术的具体器物、行动和实践而被建构和想象的。

除了具有新意识的新裔代的成长之外,纽芬兰华人人口结构的改变还缘于新移民的到来。在纽芬兰加入加拿大联邦以后,华人移民此地的方式主要有两种:一是延续前述以地缘或亲缘关系为基础的纽带式移民模式;二是为加拿大移民新政吸引而来的移民。在1949年之后,纽芬兰华人除了申请自己直系亲属来到加拿大与自己团聚以外,许多华人业主(主要是中餐馆老板)为了维持或者扩大现有经营规模,也需要不断招募劳动力。与早期华人雇主类似,他们会首先寻找自己的亲戚、同乡或者他们的熟人所介绍的朋友。例如,谭燦洲、谭鸿顺、莫丙章等均是通过这种方式来到纽芬兰谋生,并最终定居此地的。谭燦洲的到来是因为他的姨父,谭鸿顺是因为四邑乡下村中的族兄,莫丙章则是通过在澳门打工时认识的师傅。

更多新移民的到来是因由加拿大移民政策的新变化以及加拿大社会经济和文化发展对于专业技术人才的强烈需求。1966年,在皮埃尔·特鲁多(Pierre Trudeau)政府推动多元文化和民族平等的努力下,加拿大国会通过了关于取消倾向欧洲白人移民的种族配额制,而采用记分制(point system)来筛选移民的新政策,并宣布于1967年正式施行,这便是著名的加拿大1967年新移民法。根据新移民法的规定,申请人的各项条件只要能达到规定的分值,便可以按照申请流程的提示移民加拿大,成为其永久居民,并在该国住满一定年限后,通过申请成为该国公民。其中,种族、族裔身份不占任何分值。在纽芬兰,一个更为具体的地方性情况是,由于政府鼓励居住在交通不便或者生活设施不完备地区的居民(特别是老年人和行动不便者)迁徙至邻近的城镇(relocation programs),这使得这些城镇的医院需要扩大容量,以满足新增人口的医疗卫生需求。在这一背景下,纽芬兰和拉布拉多省最大的医院——圣约翰斯市综合医院及健康科学中心(St. John’s General Hospital and Health Science Center),开始面向全球招聘医护人员。1962年,来自中国澳门地区、刚从医学中心毕业的何谓鉴(Cosmos Ho)成为了移民至纽芬兰的第一位华人医生。笔者于2009年8月24日在圣约翰斯与何谓鉴医生进行交谈。之后许多执业医生,如来自印度尼西亚的耳鼻喉科医生曾永志(E. T. Tjan)和来自马来西亚的家庭医生陈进才(Chin Tan)等,也陆续来到纽芬兰定居行医。截至1976年,在纽芬兰行医的华人医生达到16人。在这一时期,位于圣约翰斯的纽芬兰纪念大学(包括其所属的加拿大科学院海洋研究所)也正在扩大自身办学规模。许多在美国接受高等教育、出生或成长于中国香港和台湾地区的华人,成功应聘了大学职位,如教育学系的虞崇贞(Miriam Yu)(1972年)、经济系的曹有盛(Eugene Tsoa)(1974年)等。与此同时,来自中国香港、台湾地区和东南亚华人社区的学生开始赴纽芬兰纪念大学留学,如来自中国台湾地区的黄信嘉攻读海洋研究院的博士学位(1966年)、来自中国香港地区的王国贤攻读工程学学士学位(1968年)等。笔者于2013年8月29日在圣约翰斯对王国贤先生进行访谈。一些学生在毕业以后选择留在纽芬兰工作,成为华人专业技术人士。由此可见,从20世纪六七十年代开始,由于加拿大移民政策的新变化,华人开始从世界各地移居纽芬兰,逐渐打破了原来由来自广东四邑地区乡民及其后裔所构成的华人社区结构,形成了多元经济结构的基本样态。

●(二)华人新社团的建立

与跨文化传播新趋势 ●

由于华人群体组成日趋多元化的特性,原本服务于地方和宗族的会馆式组织逐渐不能适应华人社区自身扩大和向外部社会发展的需要,而渐趋走向解体。例如,同乡会首先于1973年宣布解散,而集美社虽然一直将组织延续至20世纪90年代中期,但在此之前,它基本上已经不再作为华人活动的中心场所,仅是用于为孤寡老人提供住宿。1976年,在熊楚亮医生的倡导和组织下,联合了包括餐馆业主、餐馆其他从业人员、专业技术人士和学生在内的几乎所有华人,组成了“纽芬兰华协会”(Chinese Association of Newfoundland and Labrador)。第一届纽芬兰华协会理事会成员包括:会长熊楚亮、副会长区声亮(东部地区)、副会长谭奕桓(Tom Chow)(中部地区)、副会长谭锦添(Kim Ham Tom)(西部地区)、中文书记马臻尘(Dick Mar)、英文书记玛格丽特(白人)、财务黎健华(Brian Winn,来自缅甸)、财务熊光楫、西部地区书记谭珍霞(Jeannie Tom)、助理书记区彩霞(Rita Aue)以及会计谭灿成(Chansing Tam)。在这份名单中,除玛格丽特外,餐馆从业人员与专业技术人员所占比例相当,均为5人。这进一步说明了纽芬兰华人职业选择日益分化的态势。纽芬兰华协会的成立,使得纽芬兰华人组织从先前的“会馆”转变成为更具包容性和功能性的“社团”。

作为一个民间非营利性组织,该协会的宗旨和目标是团结在纽芬兰的所有华人,服务于华人全体的各项社会和文化需求;另外,向非华人社区介绍中国传统文化艺术,亦为该协会的重要工作目标。例如,1982 年 1 月22、23 日,为庆祝华人新年,在纽芬兰华协会的组织下,蒙特利尔的中国舞蹈研究社(The Montreal Society of Chinese Performing Arts)受到纽芬兰圣约翰斯文化艺术中心(St. John’s Arts and Culture Center)的邀请进行专场演出,曲目包括《春江花月夜》《双飞蝴蝶》《鱼美人》《剑舞》《孔雀舞》《江南好》《苗女弄杯》《筷子舞》《花伞舞》《彩绸迎春》《灯舞》《蒙古舞》。纽芬兰音乐界与公众对此次展演反响热烈。纽芬兰纪念大学音乐学院教授莫林·沃尔克(Maureen Volk)告诉笔者:“我那时是第一次近距离地看到中国舞蹈的现场表演,感觉非常优美,我当时便产生了学习中国音乐和舞蹈的冲动。”2010年10月16日在加拿大纽芬兰纪念大学音乐学院沃尔克办公室的谈话。在随后的时间里,许多表演艺术家,如舞蹈与京剧表演艺术家刘威廉(William Lau)经常受邀来访和演出。

改革开放后,来自中国大陆的学者和学生开始赴纽芬兰纪念大学访问学习。1982年,首批来自中国大陆的访问学者来到纽芬兰做短暂交流;1986年,纽芬兰纪念大学正式招收了第一批来自中国大陆的留学生。1988年,来自中国大陆的谢顺恩(John Shieh)等四人,在北美大学获得博士学位后,被任命为新成立的纽芬兰纪念大学计算机系教授。随后,大批来自中国大陆的学者就职于纽芬兰纪念大学及附属的研究、医疗机构。截至2019年8月,在纽芬兰纪念大学、北大西洋学院(College of North Atlantic)、加拿大科学院海洋研究所和健康科学中心(圣约翰斯综合医院)正式工作的华人,共计已逾七十人,已然成为当地教学、科研和社会服务事业的重要力量。如今,常住纽芬兰的各类华人专业人士数量已经与中餐馆从业人员数量基本持平,甚至已经超过了后者的人数。另外,纽芬兰纪念大学每年都会吸引数百名来自全世界的华人学生(主要来自中国)在此攻读学位,他们中的大多数人都倾向于留在当地,从事与所学知识相关的专业技术领域工作,诸如商业、银行业、工程以及医药等。由于来自中国的人群本身所具有的非地缘性特征,他们的到来使得纽芬兰华人人口结构和经济生活模式进一步趋向于非同质化。对于许多华人,特别是华人新裔代而言,在他们的工作伙伴、邻居甚至朋友圈子中,华人所占据的比例逐渐缩小。除了极少数比较亲密的伙伴以外,他们与其他华人之间的交往更多时候是在由诸如纽芬兰华协会、中国学生会或者当地多元文化指导委员会(Newfoundland and Labrador Multicultural and Folk Art Council)所组织的华人传统节日(如春节、中秋等)的庆祝活动中。即是说,华人之间的交往逐渐成为了相互之间文化上的相互勾连,由此,纽芬兰的华人社交网络,已由原先的“经济共同体”,转变成为令狐萍(Huping Ling)所谓的“文化共同体”。

在纽芬兰华人文化共同体的形成过程中,原先居于主导地位的族裔空间——主要经济活动发生的场所,如华人洗衣店和中餐馆等,逐渐不再作为华人,特别是新裔代和华人专业技术人士日常生活的中心场域。由于华人日益成为纽芬兰主流生活模式的参与者和实践者,原先对于华人而言处于相对封闭状态的公共空间,正逐渐对华人社群及其文化开放。例如,在1976年纽芬兰华协会成立之后,其每年组织的春节庆祝活动场所,从未在任何一家华人餐馆或者当时仍然存在的集美社房舍中举行,而是均选址于当地著名活动中心,如当地大教堂或者学校演艺厅、殖民地俱乐部(Colony Club)、加拿大退伍军人俱乐部(Royal Canadian Legion)等。可见,在很大程度上,华人在经济和文化上正逐渐被整合到纽芬兰主流社交网络与活动场域中。由于华人群体与当地社区之间的交往日益密切,中华传统文化艺术也随之被引入非华人群体的日常生活之中。例如,上述提到的诸如华人的新年庆祝和当地多元文化节的华人活动,都是对公众开放的文化活动,吸引了非常多非华人群体和个人参与。例如,舞狮作为当地华人艺术文化的突出代表,一直都是这些艺术活动的中心环节,并逐渐成为了当地多元文化兴盛的重要表征。如今,在纽芬兰非物质文化遗产委员会所编撰的手册中,华人舞狮活动的形象被醒目地印制于封面之上。另外,在没有华人就学的圣约翰斯圣特蕾莎小学(St. Teresa School)以及并无华人定居的拉布拉多市(Labrador City),华人歌舞及新年庆祝都成为了学校和社区活动的主题。很显然,通过华人社区与当地社会频繁的经济文化互动,华人文化不再被视为一种可怕的外来威胁,而逐渐成为了共享性的公共资源。这为人类命运共同体的建构,提供了坚实有力的文化基础。

1

五

1

结语

总体而言,在移民活动大背景之下,作为在社会经济生活秩序和权力话语结构中处于劣势的少数族裔,华人在很大程度上受制于当地政治经济文化的现实语境,不断在族裔关系的互动与博弈中,建构和不断拓展着自我生存、发展和自我表达的族裔空间,并在变化的现实场域中,适时地将之逐渐向主流公共空间移动,以此获取更多的社会承认、发展机遇和象征资本。华人在与外部世界的交流过程中表现出来的策略性和能动性是其应对不同社会文化空间挑战的积极姿态,造就了华人作为一个族群本身的主体存在性和独特性。在不同族裔共存的多元文化空间中,即使在遭受歧视和不平等对待的时期,华人的经济活动和日常生活也并不是完全孤立且局限于族群内部的,而是处于与其他族群和外部社会持续性的间性互动和信息交换中,因此,跨文化传播是这一族裔间交流过程中发生的、无可避免的必然事件。在族裔间的交往互动中,华人通过建构日常社交和经济活动网络,能动地进行着跨文化传播实践活动,使其从隐藏于族裔空间内部的传统知识,逐渐转变为超越族裔边界的共享性文化资源和建构人类命运共同体与“全球艺术”及“新文化”的基础。可见,与政治交锋、商品和劳务交易不同,艺术通过民间方式的传播往往是以一种非常个人化、非正式的方式进行的,其成功和实现的基础,通常是创造了一种传播主体与接受主体共同经历的体验,以及由此带来的智识与情感共鸣。于是乎,一种以此为基础的共同体,便有可能因此而形成,这便体现了艺术所具有的重要认同功能。

在日益多元开放的现实政治文化环境中,中心与边缘是一种相对的、具有流动性的权力状态。在各种社会政治文化运动和思潮的冲击下,以逻各斯中心主义为主导的绝对权力逐渐失效,随之而起的是以文化民主为基本理念的多元文化社会中所体现的文化经验与认同感的多元化和杂糅性倾向。认同形态的多元性、流动性和杂糅性使其被指涉为一种去本质化的现象学状态,它是过程性和未完成的。与当代社会占据主流地位的多元认同状态相呼应的是日益浮现的新的主体性、新的身份和新的族群意识,以谋求建构和整合新的文化(也是政治)身份和共同体。

在这种多元认同的状态下,对地方性知识和民族传统的强调构成了各方在公共空间之中进行对话的基本前提。Zygmunt Bauman,Identity:Conversations with Benedetto Vecchi(Cambridge:Polity Press,2004).在跨境和跨文化交流不断深化的现实情境中,以复语境化为基础的不同文化体系之间的交流与融合,成为了新的发展动力和前进刺激,而新的认同与文化身份也会因此而被建构。而今,在艺术历史的进程从以西方中心主义为基点的“世界艺术”(纵向历史)向由多元文化视角定义的“全球艺术”(横向历史)的过程中,艺术认同的关键在于如何实现地方性、民族性与全球性的对话,如何建构多元一体的认同机制和存在论意义上的文化共同体,或者说艺术的多元文化主义(artistic multiculturalism)。在这个意义上,华人艺术传统在纽芬兰的跨文化传播案例,便具有了切实且重要的讨论价值。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2021年第2期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛