摘 要

清代河神朱大王由第二任河督朱之锡殁后化身而成。朱氏于顺治十四年莅任河督,治河十载,勤勉节俭,体恤民情,但受客观环境制约,殁后河患依然深重,他亦随即在沿河地方化身河神朱大王。乾隆四十五年,在一场持续两年之久的漫决堵筑工程令清帝及诸臣倍感艰辛,由此更加希冀神灵护佑之时,朱大王正式获得朝廷封典,成为官民共同信仰的河神。朱大王成神的这一经历,有别于另三位颇为流行的河神金龙四大王、黄大王以及栗大王,也与靳辅等其他治河富有成效的河督不同,其中既显示出传统的民俗与礼法以及二者之间的互动,更有来自现实灾害情境以及特定政治环境的强大驱动。

关键词:清代;朱大王;朱之锡;河督;河患情境

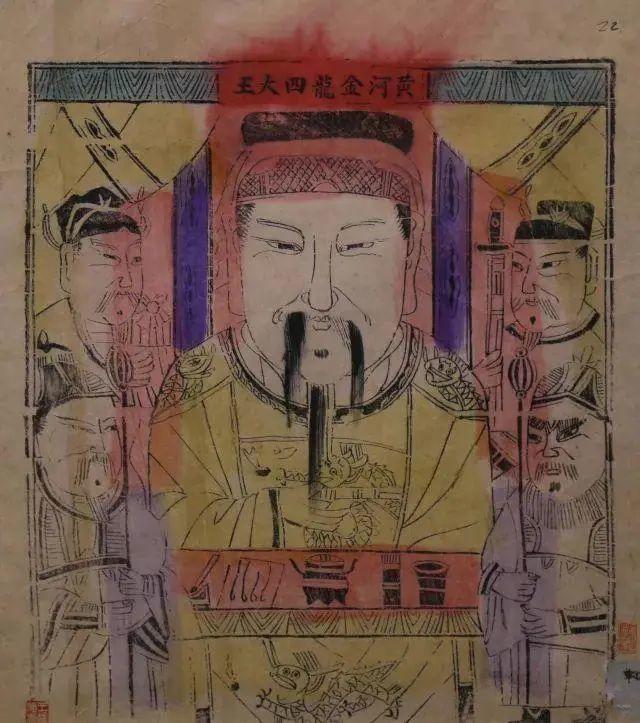

在清代颇为流行的河神信仰中,地位较高的河神有金龙四大王、黄大王、朱大王与栗大王,其中朱大王由清代第二任河督朱之锡殁后化身而成。考诸文献,朱之锡,字孟九,号梅麓,浙江义乌人,少时家贫,顺治三年(1646)中进士。担任庶吉士编修时,曾因勤勉得到顺治帝嘉奖,后迁吏部右侍郎,被“命清理庶狱,悉心平反”,再获肯定。顺治十四年(1657),黄河在河南祥符、陈留等处发生决口,顺治帝以朱之锡“气度端醇,才品勤敏,著升兵部尚书兼都察院右副都御使,总督河道,提督军务”;接着又强调“卿以才品特简河督,著即遵旨任事,不必逊辞”。据嘉庆年间的河督康基田记述:“故事节钺,皆由廷推,之锡出自特简,盖异数也。”易言之,朱之锡因德才兼备深受赏识而莅任河督,也由此开启了长达十年的治河之路。康熙五年(1666),其卒于任上,随即为沿河百姓感念祭祀并奉为河神“朱大王”,及至乾隆四十五年(1780),经朝廷加封,正式成为官民共同信仰的河神。

治河卓有成效者殁后为人祭祀,自古就有,但进而化身灵异的河神并得到朝廷封典者却较为少见。若此,清代为何会出现河督殁后化身河神并得到封典的现象?或者说,既然已有两位传自前朝的比较灵应的河神金龙四大王和黄大王,官民为何还要将河督朱之锡殁后制造成河神?朝廷封典背后的驱动因素是传统的礼俗互动还是另有原因?再者,在清代百余位河督中,治河最富成效者并非朱之锡,殁后为人感念祭祀者也有不少,为何殁后化身河神的只有朱之锡与栗毓美(栗大王)?毫无疑问,弄清楚这些问题有助于更为深入地认识清代的河神信仰,亦能够从一个侧面管窥该时期的黄河治理及其彰显的人与河流的复杂关系。

目前,学界对河神信仰关注较多,在关于民俗以及历史时期水神问题研究中有不少涉及,或做专门性研究,或以某一河神为对象,重在厘析河神信仰的渊源流变、空间分布、区域差异以及从官民互动的角度予以阐释,或以某一地域为视点探讨河神信仰的区域文化特征,至于清代河督殁后化身河神的问题,则主要探讨栗毓美,且侧重其成神后的传播与影响。总之,学界多就河神本身展开研究,尚未深入挖掘清代河督殁后化身河神现象背后的驱动因素,亦未给予河神朱大王应有的关注。缘此种种,本文拟系统探讨河神朱大王的形成过程,包括朱之锡生前的治河实践,并比较其他几位河神的渊源流变以及清代主要河督的治河贡献,以着力揭示该信仰形成背后的驱动因素,管窥其中蕴含的人与河流的复杂关系。

一、河上十载:朱之锡的治河实践及其成效

朱之锡受任河督之时,黄河水患极为严重,时人吴伟业曾作诗予以描写。在《行路难》中,作者叙写了明末李自成起义军攻打开封时,明军扒开黄河大堤,以水代兵,开封城又一次遭遇灭顶之灾的情景:

千里金堤坏,百里严城开。君臣将相竟安在,化为白鼋与黄能。乃知水可亡人国,昆明劫灭何如哉。

一句“水可亡人国”表达了作者对黄河水患影响至深且重的忧思。另一首《黄河》诗则描写了顺治九年封丘大王庙决口时滚滚黄水的肆意漫淹:

白浪日崔嵬,鱼龙亦壮哉。河声天上改,地脉水中来。潮落神鸦庙,沙平戏马台。沧桑今古事,战鼓不须哀。

还有查慎行的《黄河打鱼词》,细致入微地描写了河患对沿河区域社会经济的影响:

桃花水涨冲新渠,船船满载黄河鱼。大鱼恃强犹掉尾,小鱼力薄唯噞水。鱼多价贱不论斤,率以千头换斗米。河壖大潦秋不登,今年两税姑停征。但愿田荒免逋赋,与官改籍充渔户。

在其笔下,沿黄农业区渔业繁荣,农业却衰败不已,老百姓甚至欲由农户改成“渔户”,这一戏谑式描写不能不令人唏嘘清初的黄河水患之重。

面对水患,清廷于顺治元年(1644)就沿袭明制,设置了品衔很高的河督专门负责治河事务,但是由于战事未熄,政局未稳,实际并未投入多少精力与财力,亦未取得明显成效。这一局面直到顺治十四年朱之锡莅任河督,仍未见好转。治理河患,历来不外“疏、堵、分”三策,其时,不少大臣主张“疏”,而朱之锡力持“堵”的办法,因为在他看来,“为今之计,亦惟是内约盈虚,外权缓急,随时补苴,期不失为治标之策而已”。具体到治河实践,据嘉庆年间的河督康基田记述,“惟有广积夫料,加意修防”,“至河平后,惟有固守堤防,增高培厚,广积土料,以备不虞”。对于朱氏治河,康基田还谈到:“梅麓当钱粮支诎,众论纷繁之时,独持大计,以筑不以疏,非独得敷治之本,经国体民之功用,亦有必出于此者矣。”另据地方志记载,朱之锡担任河督十年间,着力修筑易于决溢的河南祥符、封丘等处河堤,并堵筑大小决口无数次。

除了这类急要工程,朱之锡还综合察考河务状况,提出了一系列富有针对性的措施。经考察,他发现“前明经营遗迹数十年来,废弛已甚”,运河自清口以北“旧时规制,仅存十五”,以及“司农告匮,民力凋敝”等诸多问题,遂基于此,奏陈下一步需要重点抓好的十件大事,包括厘析其必要性与可行性:

一曰陈明河南夫役。一曰酌议淮工夫役。一曰查议通恵河工。一曰特议建设柳园。一曰严剔河工弊端。一曰厘覈旷尽银两。一曰慎重河工职守。一曰申明河官专责。一 曰申明激劝大典。一曰酌议拨补夫食。

以“特议建设柳园”一事为例,朱之锡强调,栽柳一事,看起来“竹头木屑,似乎琐细,而其实乃治河者之第一义也”,若此,比较妥洽的实施办法为:

责令黄河经行各州县印官,于濒河处所,各置柳园数区,或取之荒地,或就近民田,量给官价。每园安置徭堡夫数名,布种浇灌,既便责成,而道厅等官,可以亲诣稽察,秋冬验明,行以劝惩之例。将见数年之后,遍地成林,不但有济河工,而河帑亦可以少节,民力亦可以少更矣。再照官给柳价,每束五分,虽不为少,但一工用柳,多至数万,既非市贩之物,又重以转运之难,断非一二人所能办。故屡经部覆照例,令印官责成里甲,均采均运,奉旨通行已久。今惟严行申饬,照地均买,有柳之家,听其转售,如有包揽掯索、扣刻准折等弊,司道等官,力行揭报,到臣以凭参究,毋徇毋纵。河道民生,兼济之,无以易此。

明显可见,朱之锡不仅深刻认识到物料问题的重要性,还就如何种植、如何购运以及利弊得失等问题提出了较为可行的办法,就像其本人所分析的能够“兼济”“河道民生”。

再以“慎重河工职守”一事为例。朱之锡认为欲做好事情,必须重视人才,而相较之下,治河对人才的要求有独特之处,即“非澹泊无以耐风雨之劳,非精细无以察防护之理,非慈断兼行无以尽群夫之力,非勇往直前无以应仓猝之机”,故而“非预选不可”。具体办法有二:

一曰荐用。除道印各官不系专司者,不敢荐用,外伏读敕书内开称,若所属大小官员,果能尽心河务,即指实荐举擢用……一曰储材。凡河官悬缺,吏部升补之日,准于臣岁终题荐官员内,照其本等职级循序升转,庶始终练达,驾轻就熟,而河防有恃,似应题请酌议者也。

接着又指出所选人才必须熟谙河务方能有济实际。至于如何“谙习”,“一曰久任”,并就此建言将“各河差例,改为三年”;“一曰交代”,主要指包括沿河省府州县在内的各管河官员,若遇“升调降用,俱令候代离任,仍将任内修防事宜,备造清册,专告新官”。在其看来,两者相辅相成,有助于提升治河成效。

从此后的治河实践以及《清会典事例》河工部分的诸多规条可以窥见,朱之锡所陈对于河患治理具有巨大价值,就像雍正年间河官傅泽洪编纂大型水利文献《行水金鉴》时所言,“十疏俱切中时宜”。乾隆年间,以“清节”闻名的官员陆耀亦曾谈到,朱之锡治河“不屑于萧规曹随”,举凡黄运河工,“无不悉心擘画”,由此,其“功著扬豫二省,至今尸祝不衰”。

不难想见,朱之锡担任河督期间,“河政焕然改观”,令人交口称赞。不仅如此,其还勤俭节约,体恤民情,深受官民爱戴,就像其最初因德才兼备而为顺治帝简拔那样。据其奏陈,顺治十八年(1661)二月,他在河南考城办理河务时,亲眼目睹沿河百姓为河所累之情状,随即上奏“两岸堡夫,率皆取之,傍河居民既已效力河干,何堪复充别役?所有本身门夫杂差,似应量与豁免,以示体恤”。另据《南阳县志》记载,康熙五年,朱之锡受命查核御史关于“南阳、汝宁二府,开垦荒地,请免河工差徭”的奏请时,提出“差徭贵均劳逸,新垦者偏逸,则旧业之民偏劳,请自今领垦地亩者,五年后起派杂差”。《济宁直隶州志》也有相关记载:“其在济上兴利除弊,民间以疾苦诉者,即为剖 断。”在此德惠之外,其俭朴之风也颇令时人感佩。据记载,其担任河督期间,体念时艰,尽可能节省河工经费,“历年节省河帑多至四十六万有奇”,“其居官清介,一切耳目玩好无所尚。惟藏书数百卷,被服如儒生,布衣蔬食,泊如也”。康熙五年,朱之锡卒于河督任上后,与其颇多交道的直隶山东河南总督朱昌祚上呈奏疏,其中讲到:

之锡治河十载,绸缪旱溢,则尽瘁昕宵,疏濬堤渠,则驰驱南北。受事之初,河库贮银十馀万,频年撙节,现今贮库四十六万有奇。覈其官守,可谓公忠。及至积劳撄疾,以河事孔亟,不敢请告。北往临清,南至邳、宿,夙病日增,遂以不起。年止四十有四,未有子嗣。籥请恩恤, 赐祭葬。

寥寥数语即可概见,其对朱之锡治河十载所展现操守与才华的由衷赞佩。

诚然,若把朱之锡的治河实践置于清代黄河史中考察会发现,受制于客观环境,其实并未取得实质性突破,黄淮运水系近于崩溃的局面也未得到扭转,无法跟此后治河名臣靳辅的贡献相比。不过无论如何,其治河实践都有助于缓解沿河百姓的苦难,所谈治河设想也多具有较强的实践价值,甚至可以说,为政局稳定后治河新局面的出现打下了基础。

二、从民间祭祀到朝廷封典:

朱之锡殁后化身河神的历程

康熙五年二月,朱之锡卒于任上,消息传开之后,“一时中外僚友,无不嗟悼,两河之民,皆悲号陨涕,其济州士庶,巷哭不已,则又匍匐聚哭于堂,如是者累月。盛德感人,咸以为近代稀有”。对于这位德才兼备、体恤民艰的河官,黄运沿线的士绅百姓还在悲痛之余进行祭祀,并称之为河神“朱大王”。清代笔记《坚瓠集》中有记这位新河神之情形:

康熙庚戌,昆陵吴翰林耕方,讳珂鸣,过池州青谿镇,见有新建总河朱公庙。入礼之,见神像六,五则封号之素著者,六之位号犹生时宫保大司马也。五者冠衣从古,而六者制则今式,橠题焕然。吴进庙祝,询其新河神之说何所从来。祝曰:“神所命也。去岁有巫降于此,自言我总河朱之锡奉上帝勅督理江河,宜庙食此土。里人询巫何所征信,神言:‘今江滨丹中有同年二人,盍邀来?’乃讯之,果得其人。亟请与神面叙生平交谊,皆人所不知之语。二君信为不诬,拜哭而去。舟行祈祷,无不应者。”

从这份记述可以看出,朱之锡殁后在民间成神较速,沿河百姓对这个新河神的灵异也比较笃信,所谓“舟行祈祷,无不应者”。对其灵异,沿河地方志中也多有记载。比如《密县志》:

顺治间金华朱公之锡为总河,正直慈惠,闻殁后为河神。行舟水手时见公戎服红灯,侍从往来河上。嘉庆七年衡工告成,颇著灵异,勅封庙祀如堂庙。一称郐郡庙。

除了沿河士绅百姓自发祭祀并视之为河神,官方也对这位治河十载、功德颇丰的河督多有祭奠。朱之锡去世之初,康熙帝依例“赐祭葬”,加太子太保衔。五年后,后任河督罗多给驻地所在的济宁直隶州知州廖有恒发宪票指出,“崇祀未行,殊为阙典”,需立即调查本州报功祠的崇祀情况,以将朱之锡“入祠供奉”,并叮嘱“查明典例,确议具详,慎勿违错,取咎未便”。廖有恒即复“崇报尚未举行,实为阙典”,续又报本州阖学生员姜兆嘉、旧员刘秉忠等人“连名上呈”,请求入祠崇祀朱公,乡约里长孙光祖等人还在列述朱公之“善政流风”外,特别提到当地百姓的悲恸之情,“合州人民罢市,辍相扶老携幼,匍匐恸哭,若失考妣。至今言及,无不泪下”。对此呈请,罗多立作批示:

前部院朱,政绩昭著,尽瘁河干。今据士民呈词,爱戴不忘,尤征公论。允宜置主入祠,以慰舆情。仰州作速举行报缴。

接到批示后,知州廖有恒即设置神主一座,上题“皇清进阶资政大夫总督河督提督军务太子少保兵部尚书兼督察院右副都御史朱公”,并举行隆重的入祠仪式,“用香烛猪羊旗吹,原任执事伞轿,神主请于轿上,旗吹执事前导,择于三月二十七日巳时入于南关报公祠内讫”,以示崇敬之意。两年后,另一任河督王光裕则奏请朝廷予以封典,并述及:

公生而尽瘁,殁为河神。江淮两河商民,追思惠政弗谖。邳州、宿迁、中牟、阳武、曹、单等县,皆建庙,塑像尸祝,漕艘运丁,每涉险有祷辄验。谨据舆情,吁请赐封。

而礼部“以河臣封神无成例”为由,予以否决。自此,官方以名宦祭祀,民间以河神崇祀,持续了一百余年,直到一次罕见的、令朝廷焦头烂额的黄河大决口发生。

乾隆四十三年(1778)六月,黄河在河南祥符南岸多处漫口,续又在仪封发生漫决。览毕奏陈,乾隆帝命东河总督姚立德与河南巡抚郑大进赶紧抢筑,并调南河总督高晋带领熟谙抢堵工程的官员前往协办,还派尚书袁守侗会同查办。然而由于形势复杂险峻,堵筑困难极大。据嘉庆年间的河督康基田记述,“自秋徂冬,堵筑至五次之多,悉遭冲溃,未能合龙”,不仅如此,“新庄八堡继开,亦复兴筑”。面对这一局面,乾隆帝“昼夜悬念”,敦促高晋等人“必须于惊蛰节前办竣”,并亲自在河督所呈河图上批示意见,还加派大学士阿桂前往河干助力堵筑工程。即便如此,河工形势并未好转。翌年二月,口门蛰塌达四十八丈,四月一侧坝工又蛰塌二十余丈,五月续又蛰塌十五丈。毫无疑问,这不仅意味着此前阿桂等人“四月初可望合龙”的愿景成了泡影,还为此次河务工程增加了更多不确定性。对此愈发复杂之形势,乾隆帝“深为烦闷”,除了继续督促河务工程,将东河总督姚立德革职,改任袁守侗,还“颁御制祭文一道,白玉璧一件”,命阿桂于河干告祭河神。

乾隆四十四年(1779)八月,诸臣希望通过挑挖引河来助力口门堵筑工程的想法经实践也未成功。闻此,乾隆帝不由得感叹“黄河漫口之事,所经已多,速或一两月,迟亦不过三四月,无不堵筑合龙,从无似此次之经年未成者!”不难想见,其“因此烦懑异常,悬念无时或释”“竟夕不能成寐”之状。好在接下来的一段时间,工程进展较顺,阿桂等人甚至乐观地估计,“九月初旬,不过余存二三十丈”,兼以时届霜降,施工较易,“约九月二十日后可望合龙”。这令乾隆帝颇感欣慰,决定命“阿桂即可起程回京”。然而,河工形势再一次超出了预期,口门不仅未能在预计的时间内合龙,还于十一月十一日又一次蛰塌二十余丈。当时,乾隆帝以及诸在河官员都无比烦闷,阿桂等人“另折恳请议罪”,乾隆帝也“引过自讼”,虽然仍勉励在河官员“全力赴之”,但更加希冀“天佑神助”来缓解困局。

翌年二月,乾隆帝巡幸江浙,途中“临河驻跸,默祷于神”,恰巧当天,“口门立见填淤”,在河官员趁机下埽,很快就将口门成功堵筑,乾隆帝与官民百姓无不欢呼雀跃。不过事情并未就此打 住。或许由于此次决口此堵彼决,久未成功,极大地触动了乾隆帝,其随即谋划派人前往河源“告祭河神”,以消弭水患。诸臣归来之后,又命人修撰《河源纪略》一书,并将《黄河源图》置于书案,时常御览,并钤印“五福五代堂古稀天子宝”“八征耄念之宝”“太上皇帝之宝”三枚御玺。从中不难窥测,河神祭祀的重要性在乾隆帝心中急剧提升。何况山川祭祀自古就意涵丰富,具有很强的政治象征意义。在此情境之下,早就在民间流行的河神朱大王得到了朝廷正式封典。

口门堵筑之后,大学士阿桂等人上呈奏疏,请求封赐河南境内颇为灵验的河神黄大王与朱大王,其中对“功著南豫二省,殁为河神,屡著灵应”的河督朱之锡,恳请“颁发御书扁额,以昭灵迹”,并述及目前铜瓦厢险工处所开引河进展顺利,“显有默相之功”;至于黄大王,鉴于从前已经封典为灵佑襄济大王,“拟为修坟种树,并请于其子孙中,赏给奉祀生一人”。应此奏请,朝廷正式封朱大王为“助顺永宁侯”,并“于新工专庙奉祀,各大吏以开封省会复择地于宋门内,别建一祠,以昭妥侑”。这一举措深得河南沿河绅民拥护,他们捐款捐物,无不踊跃。另有坊间相传,朱大王在大工进行期间,曾显灵相助:

方仪封大工之将竣也,或见老人往来河滩,若有所相度者,然既而植竿为标识。问之曰,河水将从此过,非官定引河所经也。叩其姓曰朱,言已失所在,而其竿故存。其人走告河北观察朱公岐,亲往视之,已而开放,引河果由此刷路别去,工得以成。咸以为神之默佑也。

一年多后,随着新河神庙建成,民间素称的“朱大王”升级为“助顺永宁侯”,成了官民共同崇祀信仰的河神。据地方志记载,自乾隆帝敕封河神,“豫河两岸先后立庙,奉勅建,赐名嘉应观、惠安观、佑宁观、庆顺祠,每年春秋上戊,照龙神庙仪致祭”。另清代著名经学家孙星衍在应邀为单父助顺永宁侯庙之两厢及别室作序时,所记该庙之由来即与朱大王护佑河工之灵异有关。嘉庆元年(1796)六月,丰北、曹单等处发生决口,当时就有“闻决河之信,始自朱侯庙”的说法,后因抢堵工程进展顺利,在河官员认为“必神默告而佑成之”。迨河工告成之时,“天子适阅国史馆所进朱督臣传,勅下河臣访求庙祀,若有神感,事甚灵异”,遂修建单父助顺永宁侯庙。在作此记述之外,孙星衍还作“迎神之歌”与“送神之歌”:

神之来兮单父宁,功成不曰兮驱六丁,沛泽决兮险既平,帝赐福兮神之灵,西邻沦祭兮惟德馨。

神之去兮在河浒,南豫东扬兮历商鲁,宜侯王兮帝嘉予,感神告兮避风雨,筑宫祠祀兮千万古。

从中明显可以感知,时人对朱大王护佑河工之灵异的笃信与赞颂。

综上可见,河神朱大王信仰在朱之锡殁后不久就在沿河流行,究其原因,除了朱氏的德才功绩,更因殁后“显灵”护佑河工,故一百余年后获得朝廷正式封典。这其中虽有早已为百姓所祀奉为河神这一基础,但更是黄河漫决久治不愈牵动乾隆帝心弦,令其与诸官民更加希冀神灵保佑的结果。易言之,河督朱之锡殁后化身官民共同信仰的河神朱大王可谓开“庙祀王故河臣”之先,背后的驱动因素,除了传统的俗与礼以及二者之间的互动,更有河患深重难以治理这一现实情境。

三、朱大王信仰形成的灾害驱动:

基于两组比较

从康熙五年朱之锡卒于河督任上,民间奉祀为河神朱大王,到乾隆四十五年朝廷正式加封“助顺侯”,前后共114年时间,其中不乏曲折繁复。这既不同于在其之前就已得到封典的河神金龙四大王和黄大王,也与栗大王或者说道光年间的河督栗毓美有别,并且这种差异背后所揭示的是清代河患之深重以及治理问题的复杂性。

关于金龙四大王的渊源流变以及历代朝廷予以封典的情况,颇多文献记载,亦有不少研究。对其渊源,有研究指出,“护国金龙”的特指名号大约在宋元之际出现于黄河下游地区,及至明中叶前后,逐渐具体化为“金龙四大王”,并与南宋灭亡时自杀殉国的杭州士人谢绪的事迹夹缠一体,成 为人格神,亦即诸多文献所记,金龙四大王,姓谢名绪。也有研究指出,该崇拜形成于明初山东运河沿线地区,永乐以后沿运河迅速向南北传播。无论如何,类似研究都表明金龙四大王信仰的产生早于清代,且其人格神的特征并不明显。清入关之初,接续前朝传统,“封黄河神为显佑通济金龙四大王之神”,“命总河臣致祭”。及至康熙二十三年(1684),康熙帝第一次南巡途中派人前往祭祀,康熙四十年(1701)又加封“显佑通济昭灵效顺金龙四大王”。前述研究显示,经朝廷加封,金龙四大王成了黄运地区首屈一指的河神,并不断由核心区域向外围扩散,几乎遍及全国。

关于另一河神黄大王,也有不少文献记载与相关研究。总体而言,与金龙四大王不同,其人格神的特征比较突出,几乎没有其乃自然神附会人事而成的记载。或者说,姓黄,名守才,河南堰师人,乃真有其事。另根据相关研究,黄守才是明朝末年的一位船工,生而神异,殁后经船户水手塑造成为黄大王,具有退沙活船之神功;至于其治水功绩,则是崇祯以后由民间社会建构的,目的在于通过重塑黄大王形象,服务国家的黄河治理,来求得国家认同,或曰民间信仰的合法化,消解两者之间的紧张。及至清代,除了民间流传的禳灾灵异,黄大王作为河神护佑河工的一面被强化,并受到官方重视。比如康熙十八年(1679),河南开封黄河大堤塌陷,危险异常,巡抚董国兴“赴庙祈祷,未几河水退落,给匾立碑,人遂呼为黄大王”。再如雍正十三年(1735),因河神庙倾圮,雍正帝“特命动帑兴修,重新庙貌,以佑河工”。这意味着国家正祀中的河神系统由以前的金龙四大王一神独尊,变成了黄大王与金龙四大王并肩而坐,不过黄大王正式获得朝廷封典是在乾隆三年(1738)。该年,东河总督白钟山等人奏请,黄大王“退水退沙,片言立验”,“近日黄河水势日渐南趋,最关紧要,连年以来,河工平稳,实由于圣德神功默契。似应俯顺舆情,请加封号”。应此,朝廷正式封典灵佑襄济黄大王。透过黄大王的经历可见,其曾经具有多般神功,后来变成主要护佑河 工并得朝廷封典,主要是沿河官民基于实际需要的建构或者说官民互动的结果。

通过简要厘析可以看出,金龙四大王有一个从自然神向人格神的转化过程,黄大王虽然从一开始就是人格神,且生而神异,神功多样,但其河神形象是民间有意建构的,而朱大王是由治河富有成效且德才兼备的河督殁后化身而成,其神异只在护佑河工,这或许也是朱之锡殁后即为沿河百姓奉为河神的一个原因。再者,三位河神获得清廷封典的具体情境及意涵也存有差异。目前学界基本从官民互动或者礼俗互动的角度阐释金龙四大王与黄大王的封典,认为清前期将河神祭祀纳入国家正祀并不断强化,既有治理水患的现实需要,更有利用河神信仰这一象征符号克服阶级与民族差异、培育共同体意识的考虑。而晚于两位获得封典的河神朱大王则有特定的契机,即在一次可以说清政权奠基一百多年以后极为艰难的一次堵口工程之后进行的,是在人力难为更加希冀神灵保佑的情况下出现的,尽管当时有朱大王信仰早在民间流行且比较灵异这一客观考虑——所谓“所以从民望也”。

至于河神栗大王,虽然由道光年间的河督栗毓美殁后化身而成这一点与朱大王相似,但具体情境也有不小的差异。栗毓美于道光十五年(1835)莅任东河河督,道光二十年卒于任上,前后五年时间里,勤勉治河,“创筑砖坝”,并创造了任期“河不为患”的奇迹。栗毓美殁后,黄河在河南祥符、中牟以及江苏桃源连续三年发生大决口。其时,口门堵筑工程进展得极其艰难,以致有原河神护佑失灵,而刚刚过世的河督栗毓美显灵相佑的传说。进一步讲,在时人看来,栗毓美殁后即显灵护佑官方重大河务工程,不像朱之锡殁后显灵之事长期在民间流传,是沿河百姓心中的希冀与风俗将其化作了河神。再 有,两位河神获得朝廷封典的具体情境也存有不同。同治十二年(1873),鉴于山东郓城上下河段频繁发生决口,朝廷正式封典河神栗大王,准于该处金龙四大王庙内添置神位附祀,翌年,又予加封“诚孚栗大王”。这一情境看似与朱大王相同,实际若将视野放宽还可发现,在同治朝短短十三年中,朝廷屡屡封典河神。以朱大王所获加封为例,同治二年“封号曰显应”,同治四年“封号曰绥靖”,同治六年“封号曰昭感”,同治七年“封号曰护国”,同年又“封号曰孚惠”,同治十一年“封号曰灵庇”。这是清初以降比较罕见的现象,背后隐藏的问题是,咸丰五年黄河第六次大规模改道后黄河新河道的无防无治,以及清廷面对黄河水患之重的慌乱不堪与束手无策。易言之,栗大王获得加封是在朝廷无法控御黄患的形势下进行的,与乾隆四十五年朝廷将漫口堵筑之后痛定思痛加封朱大王的情境很不一样。

通过比较清代颇为流行的四位河神从民间信仰到朝廷封典的情况明显可见,河神朱大王形成的驱动因素,在俗与礼以及二者之间的互动之外,更有现实河患的力量。这一点还可通过与清代其他治河富有成效的河督比较予以呈现。

自元明以降,黄淮运交汇,关涉甚重,如何治理黄河、维持水系运转成为一个重要问题,也由此涌现出一批治河专家,比如明代后期的河臣潘季驯,再如康雍乾时期的河督靳辅、齐苏勒、嵇曾筠等。这些河督殁后也有专祠祭祀,就像嘉庆年间进士吴振棫所记:“明代河臣以陈公瑄、潘公季驯并称,曩时清江浦有陈专祠,而潘未列祀典,乾隆间命以陈潘并祠。本朝河臣,最著者靳公辅而外,齐公苏勒,嵇公曾筠,高公斌次之,先后奉旨于江南建祠。”其中靳辅的治河事迹尤值得关注。自康熙十六年(1667)被简拔为河道总督,靳辅治河前后十余年。其间,他实心任事,成效卓著,不仅成功扭转了黄淮运水系近于崩溃的局面,还多次建言助力清廷构建起一套系统的管理制度,就像康熙帝本人所言:

靳辅自受事以后,斟酌时宜,相度形势,兴建堤坝,广疏引河,排众议而不挠,竭精勤以自效,于是淮黄故道次第修复,而漕运大通,其一切经理之法具在。虽嗣后河臣互有损益,而规模措置不能易也。

由此不难想见,靳辅殁后为沿河官民的感念之状,就连康熙帝也“临轩叹息”,并鉴于“灵輀既归,特命入都城,返厝其家,前此所未有也”,还“命大臣侍卫,奠酒赐茶,命礼部议赐祭葬,命内阁议易名,赐谥文襄”。康熙三十五年(1696),又允准设立祠堂,以便崇祀。及至雍正七年(1729),雍正帝命江苏巡抚尹继善“择地建祠”,八年又“诏建贤良祠于京师,以辅入祀”。这一切足以显示靳辅治河成效之卓著及其所得的圣心与民意,不过其并未由此而变成神灵。

据民国年间吴君勉研究,“靳辅以后,迄于乾隆中,六十年间”,黄河“无大变患,称为极盛”。另据岑仲勉研究,自靳辅治河起的三十余年间,“算是清代河务办理最善而黄河又比较安静的时 候”。而朱之锡治河,虽然勤勉,也富有成效,但受制于客观条件,只能像其本人莅任河督之初所说的“随时补苴,期不失为治标之策而已”。若此,朱之锡殁后,河患依然非常严重。康熙十六年靳辅莅任河督时曾讲到,黄河下游“旋堵旋决,或堵东决西”,两岸“非一望汪洋,即沮洳苇渚”。不难想见,沿河百姓仍处于水患的困顿之中,也不难理解前述所及民间有关朱之锡殁后化身河神显灵禳灾的传闻,就像光绪年间东河河督曾国荃编纂《敕封朱大王传》时所言,“没身不可抑塞之气, 独留于天地,而常系于人心”。

对于河督朱之锡何以殁后化身河神,时人也多有分析。比如曾国荃在整理相关文献时谈到,当朝所祀诸神,“事迹或不尽显著”,惟朱之锡治河十年,“功德在人”,且“始终为国为民之精诚,复能昭揭于身后”;至于为何与“靳文襄、陈恪勤、齐勤恪、嵇文敏诸公”有别,化身河神,则因“公特开其先路,其神异乃尤著”。这类记述不无道理,但明显忽略了清代河患以及治河关涉甚重这一现实情境的深刻影响。

四、结 语

综上可见,清代河神朱大王之所以形成,首先因为朱之锡在任期间德才兼备,取得了良好的治河成效,并体恤民情,心系百姓,殁后为沿河官民感念祭祀。这一点比较符合中国古代的祭祀传统,就像《礼记·祭法》所言:“夫圣王之制祭祀也,法施于民则祀之,以死勤事则祀之,以劳定国则祀之,能御大灾则祀之,能捍大患则祀之。”其次在礼俗之外,更得力于当时的灾害环境。通过祭祀神灵祈祷“免灾逃祸”是民间信仰的一般特征,这在金龙四大王和黄大王信仰中有着明显体现,而河神朱大王在民间的流行,除了这一朴素观念外,更因朱之锡殁后河患依然深重,身处其中的沿河百姓对神灵护佑有着比较强烈的精神祈求。一百余年后,作为民间信仰的朱大王获得朝廷正式封典,虽然有如金龙四大王和黄大王所展现的礼与俗互动的一面,但在一次非常复杂的甚至令清帝及诸臣寝食难安倍感艰辛的黄河漫决堵筑成功之后进行,更有来自现实河患的强力驱动。诚然,总体而论,清代河神信仰颇为流行的背后,除了河患深重,还与该时期黄河治理关涉政权合法性构建被视为“国之大政”这一特定的政治环境有关,毕竟河督一职设置本身就基于此。易言之,清代国家对黄河治理重要性的深刻认知也给朱之锡化身河神提供了深厚的生长土壤。若此,不难理解为何清代“凡新莅任”之河督,“先祭河神,而后视事”。

总之,通过厘析清代河神朱大王的形成过程以及与其他河神、河督的比较可见,清代的河神信仰体系颇具复杂性,有传承,更有创造性发展,有传统的民俗与礼法以及二者之间的互动,更有来自现实灾害情境以及特定政治环境的强大驱动。因此,对清代河神信仰的探讨不仅要从人格神特征突出以及官民互动的角度出发,还需结合当时黄运水患的具体情境以及朝廷予以治理的深层考量,如此一来,还可管窥清代河患之深重以及清人为此所逼而产生的认知变化,或者说清代人与河流关系的复杂性。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《民俗研究》2021年第3期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛