点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

陈泳超,北京大学中文系教授、博士生导师,兼任中国俗文学学会、中国民俗学会副会长,《民族文学研究》与《民间文化论坛》编委,《中国大百科全书·中国文学卷》第三版“民间文学”分支主编等职。主要研究方向为民间文学、俗文学。已出版《中国民间文学研究的现代轨辙》《背过身去的大娘娘:地方民间传说生息的动力学研究》《尧舜传说研究》(增订本)及《白茆山歌的现代传承史:以“革命”为标杆》等多部著作。

摘 要

江南宝卷的历史研究有很多成果,但大多是在吴方言区或者苏州这样的大文化区域视野下进行的,而宝卷的实际生存区域通常不大于市县一级的地方单位。以常熟宝卷为例可以发现,其宣卷活动的历史进程,既有与整个江南宝卷一致的时段分割,也有自己的特点:它在可追溯的近百年历史中,不断进行着宝卷文本的创编工作,甚至到改革开放后再次掀起了前所未有的创编高峰,许多最具当地特色的神灵宝卷,并非人们想象的那样历史悠久,皆为近百年内的新创。它凸显了常熟宝卷始终为现实生活具体需求提供信仰服务的一贯传统,这在整个江南宝卷的发展史上,具有非常鲜明的地方性特点。

关键词

宝卷;创编;常熟;地方性

对于江南宝卷的研究,学者们向来注重历史文本分析和当下活动考察相结合,取得了丰富的成果。就历史研究而言,已有成果主要体现于两个方面:一是对古老版本的搜集、鉴定和分析;二是对某一较大地区(比如江南、苏州地区等)历史脉络的勾勒。代表性成果有李世瑜的《江浙诸省的宣卷》、桑毓喜的《苏州宣卷考略》等,而在这两方面做得最持久深入且成绩卓著者,首推车锡伦先生。正是前辈学者的筚路蓝缕,使得江南宝卷的历史有了一个较为清晰的图景。大致说来:江南宣卷活动从明代中后期便已有记载,但受教派宝卷影响较少,清代中期以来有大量卷本留存于世,至晚清民国进入高峰期,从日军侵入江南以至1949年后的30年间,由于政治的因素江南宣卷陷入低谷,改革开放后又重现生机。

从江南宝卷研究的深入开展来说,笔者认为有两个问题需要考虑:其一,江南作为一个文化区域固然有其一体性,但内部还有很大的地方性差异。即如宝卷现状来说,虽然随着非物质文化遗产思潮的出现,各地宣卷都重现生机,但实际情况却大有区别,有些地方奄奄一息再难恢复,有的地方却进入前所未有的高潮。因此,应当在大文化圈的视野下,选定一些更具现实有机关联的小地域作为研究单位,才能触及宝卷存在的真实生态。这样的单位,笔者以为最大不能超过市县一级行政区划,甚至应该鼓励对一些代表性乡镇乃至村落的宣卷活动进行专门研究,这是依循江南宝卷实存状态决定的。人们交流时通常会说“无锡宝卷”“靖江宝卷”(市县级)乃至“同里宝卷”“沙上宝卷”(乡镇级)等,正是对此地方性单位的直观体认。其二,已有的历史研究似乎更偏重于宣卷演出的形式变化和卷本的多寡性质,而对于江南各地方不同的文本创编过程及其与本地文化的关联,尚缺乏足够的关注。如今,随着江南各地的地方性宝卷集成之作大批涌现,相关研究已经蓬勃兴起,但大多以现状为主,历史过程着力较少,这就很难说清楚来龙去脉,因而不容易真正把握当地宣卷活动以及文本编创中的地方传统及特色元素。

本文将以江苏省常熟市为单位,在我们团队长期实地调查的基础上,结合相关文献记载,以及搜集到的公私所藏各时段宝卷文本,对常熟宣卷(当地也称为“讲经”)活动的历史脉络进行一次较为完整的梳理,该工作目前尚未有人着手。在此基础上,本文拟进一步探讨常熟宝卷文本创编的历史进程及基本特征,这方面白若思(Rostislav Berezkin)、陆永峰、丘慧莹等学者已有相当之成绩,但均主要基于现时段的新创,其过往历史多被当作一个概貌的参照,本文则希望从当地已有的全部文本出发,将其可考历史作为完整对象直接晤对,在动态过程中揭示其相对稳定的传统。

一、常熟宣卷活动简史

(一)文献记载的历史

据我们目前搜索的古代文献资料,还没有发现一条可以明确断定为常熟地区讲经宣卷活动的记载,这是比较遗憾的。但我们可以通过邻近地区的相关记载,窥测到常熟宣卷历史的吉光片羽。事实上,较为广义的江南地区,早在明代中后期,就有一些关于宣卷的文献记录:

其一,明代徐献忠撰《吴兴掌故集》卷十二“风土记”:

近来村庄流俗,以佛经插入劝世文俗语,什伍群聚,相为倡和,名曰宣卷,盖白莲之遗习也。湖人大习之,村妪更相为主,多为點僧所诱化,虽丈夫亦不知堕其术中,大为善俗之累。贤有司禁绝之可也。

其刊本出于明嘉靖三十九年(1560),记录的是湖州地区乡间风俗,作者认为“盖白莲之遗习”,或许与教派宝卷有关。

其二,明代黄洪宪《碧山学士集》卷九之“秀水县志小序·风俗”:

妇女绩麻辟絖纫箴刺绣精女红者甚多,然或垂绡戴胜,袨服靓妆,出其闉阇,拈香寺观中。亦有十五聚群,喧扬佛偈,名曰宣卷。不有厉禁,阶之为邪。

黄洪宪,秀水人,隆庆辛未(1571)进士,自称“碧山学士”,其所记载之情形,与今日常熟城乡宣卷习俗非常相似。

以上两条均出于浙江北部吴语区,事实上,在常熟所属的苏州地区也有零星记载。明末冯梦龙所编辑的《山歌》,乃采集苏州地区民间歌谣而成,但今日通行的《山歌》版本,尚有遗漏。署名“方来馆主人点校”的明末刻本《万锦清音》中录了一首通行本未收的长篇山歌《闺怨》,其中唱到要让世上各种怨女旷夫配亲,列举说:“送娘配子待诏,媒公配子媒婆,搬演戏文须用男生女旦,回向功德要搭和尚尼姑。宣卷个师娘配子传香太保,打木鱼个道友配子挂念珠个佛婆……”其中“宣卷个(的)师娘”与“传香太保”相配,可见师娘与宣卷活动紧密相关,甚至可能充当宣卷先生。而师娘在常熟至今仍是广泛存在且非常活跃的一类民间巫性人员,她们靠神灵附身为民众看香判事,其攘除邪祟的主要方法之一就是讲经宣卷。

明末话本小说集《型世言》约刊于崇祯五年(1632),其第10回《烈妇忍死殉夫贤媪割爱成女》中描写了万历十八年(1590),苏州昆山县一家去杭州上天竺进香,路遇同去烧香的太仓亲戚,“一路说说笑笑,打鼓筛锣,宣卷念佛”,次日就上岸买了香烛纸马,到上天竺进香还愿的过程。《型世言》的作者陆人龙是浙江杭州人,他对江南各地去杭州天竺朝山进香的情况似乎非常了解,小说中粗略勾勒了一条从昆山到杭州的进香线路:

昆山→平望→北新关→松木场→昭庆→葛岭→岳王坟→玉泉→雷院→灵隐→三竺

其实凡苏州地区香客从水路去杭州进香者,大抵循此线路,一直延续到20世纪末,可见这篇小说具有相当程度的“实录”性质。其中提及的昆山和太仓,皆与常熟接壤,可以推想常熟的情形应该相差不多。而其途中必要“宣卷念佛”,这在不久前的常熟还依然如此。

由此可见,常熟地区最晚到明末时已经有颇为兴盛的宣卷活动了,只是没被直接记录罢了。事实上,我们再分析下面几条较为婉曲的材料,或许还可对常熟地区的宣卷活动作更久远的推想。

其一,黄暐《蓬窗类纪》卷五“祛惑纪”:

……吴下多淫祠。五神者,人敬之尤甚,居民亿万计,无五神庙者不数家。庙必极庄严,富者斗胜相夸。神象赭衣,冲天巾,类王者,列于左;五夫人盛饰如后妃,列于右。中设太夫人,五神母也,皆面南。贫者亦绘于版,奉之曰“圣版”。迎版绘工家,主人赍香以往,乐导以归,迎象亦然。至则盛设以祀,名曰“茶筵”,又曰“待天地”。召歌者为神侑,歌则详神岀处灵应以怵人。自后主人朝夕庙见,娶妇不祀庙,不敢会亲友。有事必祷,祷必许茶筵,祈神佑,病愈讼胜,咸归功之神,报礼不敢后。苟病死讼败,则曰心不诚耳,罔出一语为神讪。中人之家,一祀费千钱,多称贷为之。

其二,陆粲《庚巳编》卷五“说妖”:

吴俗所奉妖神,号曰“五圣”,又曰“五显灵公”,乡村中呼为五郎神,……五魅皆称侯王,其牝称夫人,母称太夫人,又曰“太妈”。民畏之甚,家家置庙庄严,设五人冠服如王者,夫人为后妃饰。贫者绘像于板事之,曰“圣板”。祭则杂以观音、城隍、土地之神,别祭马下,谓是其从官。每一举则击牲设乐,巫者叹歌,辞皆道神之出处,云神听之则乐,谓之“茶筵”。尤盛者曰“烧纸”。虽士大夫家皆然,小民竭产以从事,至称贷为之。一切事必祷,祷则许茶筵,以祈阴佑。偶获佑则归功于神,祸则自咎不诚,竟死不敢出一言怨讪。有疾病,巫卜动指五圣见责,或戒不得服药,愚人信之,有却医待尽者。又有一辈媪,能为收惊、见鬼诸法,自谓“五圣阴教”,其人率与魅为奸云。城西楞伽山是魅巢窟,山中人言,往往见火炬出没湖中,或见五丈夫拥驺从姬妾入古坟屋下,张乐设宴,就地掷倒,竟夕乃散去以为常。

这两条记录的作者都生活在明代中期弘治到嘉靖年间,又都是苏州府人士,关键是两条记录几乎可以一一对应,充分反映了明代中期广义的苏州地区之一般面貌。其中关于对上方山太姥和五通一家神灵的供奉情况,包括一些细节如圣版、五显灵公的称谓、“茶筵”“待天地”之类的专名,跟现在常熟地区几乎全同。根据我们在整个太湖流域多年来的广泛调查,上方山太姥一家的神灵崇拜虽然遍及各地,但以常熟一带为最。常熟城乡许多地方,几乎家家户户都有它们的妆台(即家庭供奉特殊神灵的神台),有些崇信之家大小事情都要向它们祈请汇报,这在别处是很少见的。笔者对上方山阴历八月十八太姥圣诞庙会活动进行了持续两年的调查,发现上山烧香做事的民众以及宣卷班子一半以上来自常熟。尤为重要的是,这两条记载中的所谓“召歌者为神侑,歌则详神岀处灵应以怵人”“巫者叹歌,辞皆道神之出处”云云,也与现在流行的《太姥宝卷》文本内容和表演情形颇多相似。据笔者考证,《太姥宝卷》主要情节构成与明末话本小说《南游记》非常相似,但未必像多数学者认为的那样定是改窜《南游记》而成,“《太姥宝卷》可能具有比《南游记》更早的本地仪式性的叙事作品为其借鉴,它与《南游记》的相应部分或许都以此类早期文本为其共同源头”。而在常熟,《太姥宝卷》至今仍是荤台必宣的最重要卷本。

还有一个可以间接证明常熟宣卷历史的途径,那就是前面提到的师娘。上引两条明代中期的史料中提到的“巫者”“五圣阴教”者流,即是这般人物。嘉靖《常熟县志》之“风俗志”中就说常熟人“听巫史、事鬼神……此其为俗,沿染已久”,后来的常熟方志也多将此作为地方主要风俗之一反复叙说,只是没有提及“师娘”二字,但在前引《山歌》轶文中,则直接出现了“宣卷个(的)师娘”的说法。

清代后期的常熟地方志中,还记录一些与师娘、宣卷相关的风俗条文,不过均非专指常熟本地,而是抄录清代中期两任江苏巡抚先后发布的告民条约,相关文字如下:

第一篇是陈宏谋(1696年-1771年)的《风俗条约》,中曰:

至于乡民信鬼,疾病不求医药,专事巫祝,竟日彻夜,大排牲醴,舞蹈歌唱,以为禳解。巫师神婆,听其剖判:今日请一神,明日送一鬼。幸而病愈。又须破产酬谢。即或不愈,止云前求未善,不悔昨非。身死之后,反致衣棺无出,不能安葬。愚妄至此,殊可哀也。

第二篇是宣卷研究者经常引录的裕谦(1793-1841年)在道光年间写的《训俗条约》,中曰:

苏俗治病不事医药,妄用师巫,有看香、画水、叫喜、宣卷情事,惟师公、师娘之命是听。或听烧香拜忏,或听借寿关亡,幸而获痊,酬谢之资,视其家道贫富,已无定数,甚至捏称前生冤孽,以及神灵欲其舍生,则更化疏烧香,多生枝节,有系小病,因此耽误而成痼疾者,亦有一时得验而终身奉若神明者。更有罗雀掘鼠,不暇办理衣棺,而先须酬神还愿者,昏愚颠倒,可憾可怜。

这与当今常熟的情况颇为相似,尤其是第二篇,原文作于道光十九年(1839),而抄录它的邓琳《虞乡志略》乃作于道光庚子年(1840),两者只相差1年,可见作者认为常熟的情况与裕谦所说是非常类似的。

(二)口述史

宣卷研究领域对于江南宣卷活动的历史描述,一般都认为在晚清民国时候达到高峰,此时期出现了大量的宝卷卷本,并有许多书坊出版各种技术的印刷本,艺人们向上海等大城市进军,出现了多种形式的改良宣卷、文明宣卷,更适合于纯娱乐活动,在苏州市甚至出现了宣卷行业组织“宣扬公所”,设定了行业祖师“斗姥菩萨”等等。此后,正如车锡伦所说:“吴方言区宣卷的衰微始于1940年前后。”即日军侵略江南带来的动乱,以及新中国成立后长期将宣卷活动当作封建迷信加以禁止,直到1980年代改革开放之后,宣卷才重新复活。这样的历史脉络,大致是符合实情的。但具体到常熟宣卷历史,却又有一些自身的特点。

我们当下采访的宣卷先生,资格老一点也是新中国成立初期才开始学练,更多的是改革开放之后才入行;至于其渊源,一般只能上溯三、四代,再往前便说不上师承了。而且,宣卷师徒关系的“代”,经常会小于人际辈分的“代”,比如常熟宣卷先生的代表人物余鼎君虽然追溯了4代传承,但他的上一代直接师承是其大哥,在人际关系上实为同代。故他们所传闻的历史,最多只能及于百年左右,但我们几乎没有听过关于清末民初宣卷盛况的讲述,而其亲身经历的时段,通常只能及于新中国成立前后,正是宣卷活动的低潮期。

常熟大义地区的高岳兴老先生是我们采访到的唯一一位新中国成立前就入行操业的宣卷先生,他生于1931年,17岁开始讲经,也就是说1948年前后已经从业了,当我们问他当年去学这行当是不是为了赚钱养家时,他说:“赚不到钱的。现在讲经多,以前就在庙里讲讲经。那时候没有几个人的。就庙里新年里、八月半里讲讲《香山卷》,其他不大讲的。一年到头没有几次讲经的。解放了就不讲了。后来有的时候就讲讲。”可见当时宣卷行业情况之一斑。

余鼎君回忆其父亲余俊章(1901-1968)新中国成立前的讲经宣卷情况:“我父辈的时候(一九四九年前)只有生病的时候,请‘师娘’(即神汉巫婆)来看香,判定,才讲经。人死了,做超度功德,也只有少数有钱人家,在‘五七’里讲一台地狱卷。而现在,宣卷的范围深入到生活的各个领域,无论婚丧喜事,都要宣卷,有些生意人,啥事都没有,请人讲台经,谢谢菩萨,保佑生意兴隆。”这与前面高岳兴的回忆连缀起来看,恰好体现了家中与庙观两个场所、也即家庭斋事与公众佛会两方面的情况。

总之,新中国成立前后一段相当长的历史阶段,常熟的讲经宣卷是颇为凋敝的。但也从未断流,民间私下的活动还是不绝如缕地进行着,这和江南很多地方一样。通过调查访谈,我们发现常熟的宣卷活动其实还存在着一条颇为活跃的“潜流”,最显著的现象是,这段时间涌现出了许多新编卷本,尤其集中于地方社神、地方职能神以及“师娘卷”的卷本,后文将有详细介绍,说明宣卷的生命力颇为旺盛,可以在如此艰难的环境中挣扎生长甚至有所超越。

改革开放后,形势和政策渐次松动,宣卷也逐渐恢复并走向兴盛。许多接受我们采访的宣卷先生都会提及上世纪八十年代之后一段禁止与不禁止的拉锯战,每个人几乎都有一段罚款乃至其他的受迫害叙事。但宣卷先生也有许多应对的办法,尤其是那些比较年轻的新入行者,桑雪元可为代表,他生于1968年,大概二十一二岁开始学宣卷,他跟我们讲述的当年历程非常生动:

陈:是什么样一个契机让你想要去学它的呢?

桑:当时呢这个事情,我也不瞒你说,因为当时我是做油漆工的,在建筑公司做油漆工的嘛,在工作当中呢,也忽然发生了一些摩擦,受了那次惊吓以后嘛,身体经常不好。因为念佛这个东西,在我们这里比较是信的。所以他们就劝我:“你反正是年纪轻,在家休息也没事,那么就跟我们去念念佛,这个事情也蛮好的。”当时的工资啊,反正是比那些泥工、瓦工啊高多了,因为我当时做油漆工的时候好像是6块钱一工,30年前嘛。我们这一行呢,大概要60块一工,相差十倍多,十倍左右。那么我想也蛮好,反正现在闲着也是闲着,无所谓啊,“跟你们出去念念佛”。那么时间过了一段以后嘛,反正我有初中文化嘛,就跟他们念念经,他们说:“后面没人啦,你现在年纪轻学吧。”

陈:二十一二岁,是八十年代末九十年代初的时候?

桑:对对。那时候对这个方面紧的,不允许搞的。我当时学的时候还是半夜出去的,在家吃了晚饭以后,不是像现在这样开着汽车拉着拎包出去的,都是搞着一个篮子一个布袋,把所有用的东西都放在那个布袋里面,你看反正我也拎着布袋走,你也不知道我是做什么的,就这样去偷偷摸摸去做的。等到天一亮了我们早就结束了。就是这样子开始学的。

陈:就不管什么事情都是晚上做?白天是不敢做的?

桑:不敢做的,万一举报什么的,对东家也不利的。

陈:那个时候也要带这么多香烛佛码的吗?

桑:要,就是少一点。没有像现在这样。哎哟,我既然做,我就要买五六百、七八百的。当时做的时候,买个一两百块,尽量在天明之前要烧完的,不能留下来的。等到你看见了,反正嘛我烧完了,你也管不了我。

陈:那时候佛码有卖吗?

桑:有。

陈:私下流通的?

桑:有的有的,这个倒私下流通,一直有的。那么从那以后一直学学学,学过来一路上面嘛,说实话,收入嘛还可以,因为我们年纪轻,毕竟喉咙好一点,各方面也比较专业。一直做到三四年以后嘛,人家看起来,也挺好的,就是这样传开来传开来。其实我一直从开始学起来到现在,在沙家浜我的生意不多,我都是做在外面的。

是什么力量能让几乎所有的宣卷先生这么执着地去冒险,乃至像桑雪元这样当时的年轻人也如此热衷呢?很多文章愿意从民间文化的生命力、人们对传统遗产的珍爱等方面立论,这固然无可厚非,但其中最关键的是:宣卷能挣钱!生意是不可能靠奉献而存在的,它靠的是市场。等到世纪之交正式开禁后,常熟宝卷才真正迎来了自己的兴盛期,正如余鼎君前文所说:“而现在,宣卷的范围深入到生活的各个领域,无论婚丧喜事,都要宣卷,有些生意人,啥事都没有,请人讲台经,谢谢菩萨,保佑生意兴隆。”只是兴盛的原因,尚可进一步探讨。余鼎君认为:“经济发展了,生活提高了,人们自然而然地会产生这方面的需要。”恐怕还不全面,为什么其他一些颇具宣卷传统的地方,改革开放后宣卷活动反而销声匿迹了呢?笔者以为,关键还在于常熟人对宣卷活动的普遍信仰。正是因为信仰,人们在生活中对它的需求非但没有因为政策的缘故而减退,反而在长期压抑后强势反弹;也正是因为信仰,常熟人会选择宣卷活动来应对这些现实需求,而别处可能就选择其他形式了。比如结婚,除了常熟之外,大概没有多少地方的人会想到要宣诵《桃花宝卷》以禳退轿前凶神恶煞。归根结底,这是常熟地方民众的集体选择,宣卷民俗正是这样产生和维系的。

20世纪以来,随着国家大力推行“非物质文化遗产”保护的文化政策,宝卷的命运也得到了极大的改善,它从封建迷信一跃而成传统文化的精华,其身份形象有了本质改变。2015年,常熟市在大规模普查搜集的基础上出版了四大本《中国常熟宝卷》,成为常熟宝卷的集大成之作。目前,常熟宝卷作为“吴地宝卷”的一个扩展项目已经在2016年列入江苏省第四批非物质文化遗产代表作名录,而尚湖宝卷、古里宝卷和沙家浜宝卷也被列为常熟市的非遗名录,多位宣卷先生被评为各级代表性传承人,其中余鼎君先生则是唯一的江苏省级传承人。

综上所述,从当地口述史中我们得出的印象是:改革开放以来才是常熟宣卷活动的全盛期,至今方兴未艾。这不光与当代周边地区相比格外引人瞩目,甚至超越了学界对于江南宝卷历史进程的一般印象。这在后文还将有进一步的展开。

二、常熟宝卷创编的历史进程

本文所谓的创编,包括新创和改编两类行为,除非特别说明,通常则合而观之。

常熟目前搜集到的所有卷本,绝大多数都是改革开放之后的新版本,这与前文所述常熟宣卷的兴盛期完全一致。另外还有一大宗就是晚清民国年间,数量也达到70种左右,说明常熟宣卷在此阶段也颇为繁荣,只是口述史无法溯及而已。而在这两个时段之间的版本极少,显然跟1949年前后的历史进程尤其中华人民共和国建立后30年左右的特殊政策密切相关。这跟苏州地区宣卷活动的一般节律相同,但具体分析,却又有很多地方特殊现象。

现存清代到民国年间的卷本,一般被称作“老本子”,通过全面普查搜集,我们共发现69本。从卷本年代来说,明确可知为清代版本的有17本,其中除了嘉庆、道光年间各一本外,其余15本均为晚清光绪、宣统年间的卷本;明确可知为民国年间的有28本,分布时段较为均衡;另有24本无明确时间信息,但从其内文及收藏情况来看,必在晚清民国时段之内。

分析这些现存的“老本子”,我们发现它们大多是各地广泛流行的卷本,除了某些抄本带有一些常熟方言意味之外,很少能看出明确的常熟本地色彩。有些“老本子”,到底是不是宝卷,尚在疑似之间。比如常熟现存最早的抄本《虎堆岭》及其合订的《释迦佛下凡抄化》(嘉庆己卯年即1819年),均为简单的劝善故事,全文没有出现过一处作为文体名的“宝卷”或“卷”。事实上,此类劝善小册子及其合订现象,当时可能颇为流行,最典型的莫若《中国常熟宝卷》中的抄本《公案宝卷集》,它是13个因果报应小故事的合订本,除了第一个故事在结尾处出现“猫儿卷”字样之外,其余各处都没出现过“宝卷”或“卷”,从其自带的题名来看,作为类似“宝卷”的文体名词后缀有:“因果”(4次+2次)、“讲义”(1次)、“公案”(3次),其余3篇没有名词后缀。可见当时更多是以《戆大因果》《婆媳公案》这样的名目流通,并不一定是宝卷的专属文本,或许将之定名为《因果十三篇》更适当。当然,它们的基本形式都是韵散相间的,这一点与宝卷相似,而且其中很多单篇,确有同题材的宝卷,比如《知府公案》即为《王花宝卷》的简化本,而据《中国宝卷总目》记载,《王花宝卷》最早版本为光绪丙午(1906),所以《中国常熟宝卷》将这13篇合订本标目为《公案宝卷集》,也未尝不可,只是这里的“公案”并非《包公案》《施公案》那样的官司故事。

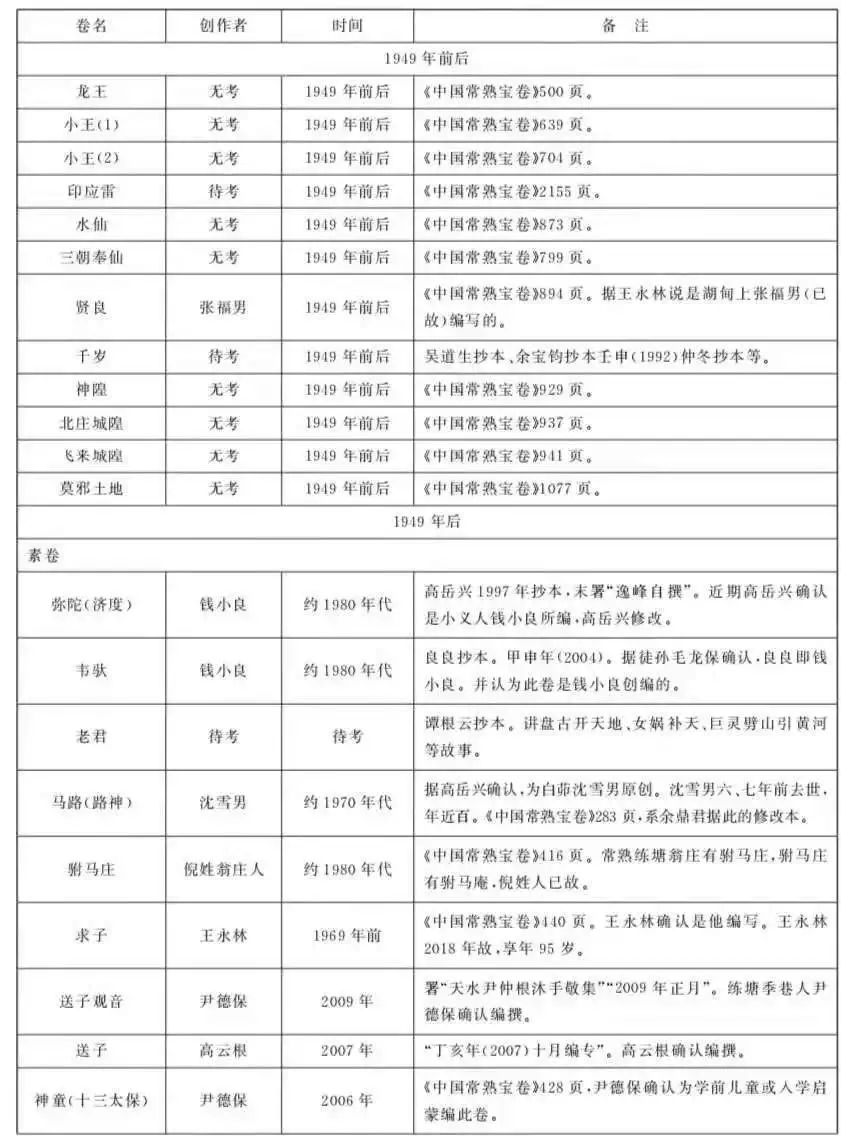

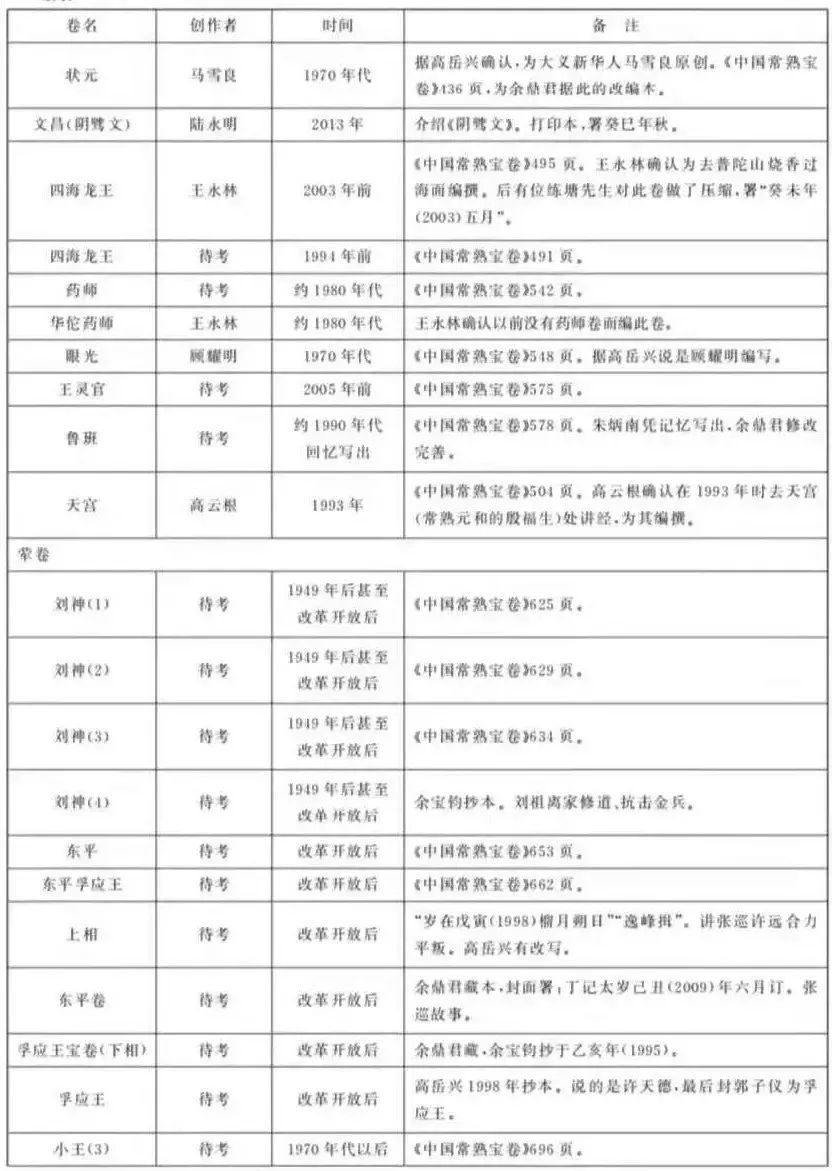

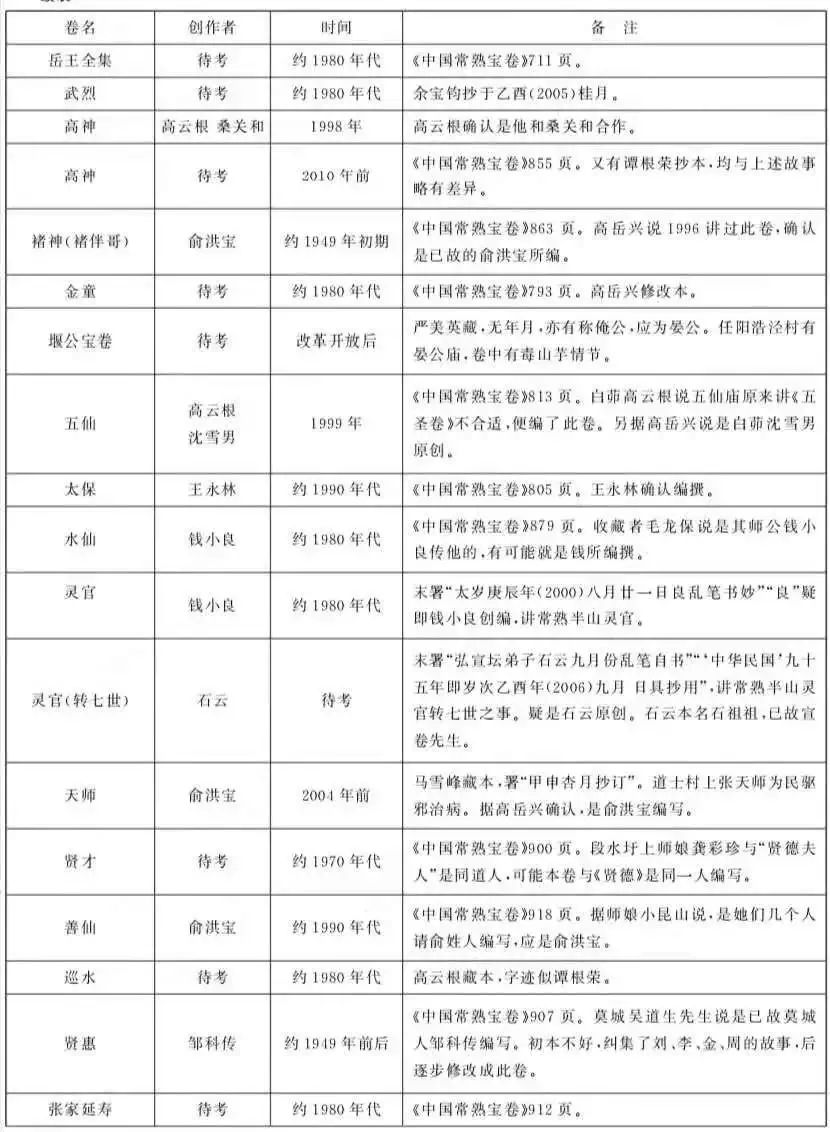

再从分类上说,《中国常熟宝卷》分为素卷、荤卷、冥卷、闲卷和科仪卷五类,前两类最重要,又被合称为“愿卷”或“神卷”,是讲述神灵身世和灵验故事的。素卷一般是佛道两教的著名神灵如佛祖、观音、玉皇、祖师等;荤卷则以地方神灵为主,尤以刘、李、周、金(中山永定公刘锜、李王、周孝子、金总管)“四殿侯王”为代表,最能体现常熟民间信仰和宝卷的特色;冥卷用于丧事;闲卷则是从弹词、戏曲等改编而来的通俗故事,在宣卷仪式中只起到娱乐作用,不具有神圣性。我们团队在全部搜集常熟已发现卷本(有全部的原卷扫描件)的基础上,编订了十多万字的《常熟宝卷总目提要》,到目前为止,共得素卷83种、荤卷84种、冥卷33种、闲卷79种,科仪卷若干,可见其一般格局。

但现存69种“老本子”中,占半壁江山的是闲卷(35本),其次素卷也占四成(27本)。荤卷(3本)和冥卷(4本)加起来才一成,这与上列常熟宝卷各类别的一般格局大相径庭。最大落差是荤卷,一般格局中它应该与素卷、闲卷的种数差不多,但现存“老本子”中一共只有2种共3本,即《五圣家堂宝卷》(2本)和《猛将宝卷》,它们最晚在清代中期已经广泛流传于整个江南地区,并非常熟特产。相反,被公认为最具常熟特色的那些神灵,即便是刘李周金“四殿侯王”,也没发现任何一个“老本子”。余鼎君访问过许多较为年老的宣卷先生,他们都说在开始学艺的时候,以“四殿侯王”为代表的诸多地方神灵卷本已经存在,故余鼎君认为(我们一开始也如此认为)这些卷本应该是历史悠久的“老宝卷”。注意,这里的“老宝卷”与“老本子”不是同一概念。前者指该宝卷文本被认为最晚也创编于1949年前,后者是目前实际存在的1949年前的版本。“老本子”一定是“老宝卷”,但“老宝卷”未必存在“老本子”,因而它们是否真的是“老宝卷”,尚需斟酌。比如以“四殿侯王”为代表的地方神灵卷,至今未见一本“老本子”,这恐怕不能以散佚的偶然性因素来解释,因而不能支持它们必定是“老宝卷”。余鼎君所举最有力的证据,也只是说在练塘季巷有人记得最晚在1958年抄过一本《周神宝卷》(即周孝子的故事),其母本应该更早。由此结合文本推测,《周神宝卷》大约在1949年前后产生。更何况,刘李周金的卷本在《中国宝卷总目》中一本都没出现,目前各种大型宝卷集中也从未看到过关于它们的1949年前版本,即便邻近地区的宝卷提要或汇编,比如《苏州戏曲博物馆藏宝卷提要》《中国民间宝卷文献集成·江苏无锡卷》等也无一涉及,说明这些地方神灵类荤卷文本很可能在1949年前还没产生,至少没有广泛流通吧。至于常熟老辈宣卷先生的那些回忆,一来这些先生的学艺时间很少是在1949年前的;二来也可能年事已高,记忆模糊。笔者由此推断,以刘李周金“四殿侯王”为代表的常熟本地创编的地方神灵宝卷,最早恐怕也只能笼统地说是创编于“1949年前后”,才较为合适。

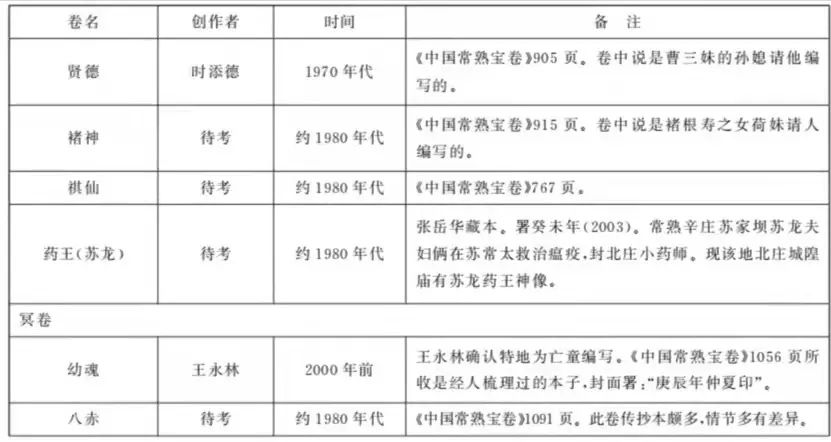

为了较为全面地呈现当代常熟地区宝卷创编的情况,笔者请余鼎君先生在他以前诸多零散叙述的基础上,专门编制一张表格,把确信为常熟本地土产的卷种尽可能罗列出相关信息。余先生为此专门采访了不少老辈先生,让一些长期的疑问得到了大致的落实,很快编出了一份颇为详尽的表格。经过多次往复交换意见而成文末的“附录:常熟宝卷创编一览表(余鼎君除外)”。

由此表可见,单从数量来说,常熟土产的宝卷就有约66种(这还是余鼎君个人所及,事实数字还要增加)。需要说明的是,其中创编于“1949年前后”作者“无考”的卷本,余鼎君主要根据这些宝卷讲的是常熟地方的故事,常熟以外的地方不用,且卷中多有常熟方言,故认定是常熟人的创编。笔者以为这样的取舍标准偏于严格,那些主神并非出于常熟(比如总管、李王之类)的宝卷,一律没有被余鼎君计算在内。其实从情理上推断,这些外来神灵在外地的卷本并不多,常熟对他们的崇祀程度很高,每位都有不止一种宝卷流传,其中应该也有不少是常熟人自己的创编,只是难以证明罢了,其数量最保守估计也不会少于10种。再加上作为新编宝卷的代表人物余鼎君的个人新创(因笔者将另文专论,故本次未予收载),其数量也有20种左右。如此统计,则常熟光是自创宝卷就有约100种,早已超过了存世的“老本子”总数。

再看创编的时间,改革开放前包括1949年前后的创编本在内,大约只占四分之一,四分之三左右的卷本创始于改革开放之后,而且愈演愈烈,至今未歇。桑雪元就说在他刚开始学艺的二十世纪八九十年代还很简单,“我们就是一个《玉皇》《香山》,一个《祖师》,一个《上寿》,一个《太姥》,一个《城隍》,念完就结束了,而且是一台搞的。”但后来就越来越纷繁复杂了。余鼎君也有类似的介绍并加以分析:

随着讲经宣卷范围的扩大,宣讲的宝卷也逐渐多起来。我父辈的时候,开设香山斋坛,只讲这样几本:《玉皇》《祖师》《香山》《延寿》《太姆》《家堂》《灶界》,其中玉皇祖师要“师娘”特判才讲。而现在,起码要十六七本,有时要二十多本。这些多出来的宝卷,有两种来源。一种是一些庙神的宝卷,如《猛将》《周神》《总官》等,原来只在庙堂里讲,在人家里是不讲的。而现在,每一地方,奉祀什么神,就要讲什么卷,有时,相临地方的,也要讲。……另一种是撰写。有两种情况:1.有些神,本来没有宝卷,如千圣小王,贤良,二郎,等等,讲经先生自己撰写出来……另一种情况,宣卷的事因增多了,好多事情没有卷,于是讲经先生按需要撰书。比如小孩上学,学子高考,便有人撰出《状元宝卷》……

这就难怪常熟的宝卷种类和版本会在改革开放尤其是2000年急剧增多,而且,从种类上看,增多的主要是社神(即一个社区的全能保护神)和职能神卷本,即上列的“两种情况”,它们主要集中于荤卷,也有少量归入素卷或冥卷,因为这些都在信仰层面上与常熟民众的日常生活直接关联,有不断增进的需求。于是,我们看到在常熟,不光那些地方性大小神灵都有专属卷本,连庙里的陪神,比如大义东面李王庙(非所有李王庙)里的“三朝奉”、沙家浜镇上的周神堂(非所有周神庙)里的“申祖”,也都有自己的卷本;甚至连民间庙宇里常见的小差役“太保”,也由老辈讲经先生王永林编了一个卷本。至于大量的师娘卷,由于跟师娘的附身靠背以及她们视香口判的“事体”直接相关,也经常需要编订专门的卷本,在这些师娘的生意中宣颂。

我们在常熟民间搜集到一本《灵官宝卷》,生动地记录了其颇费周章的创编过程。

关于王灵官的卷本,除了余鼎君先生的个人编创之外,我们在常熟至少搜集到三个版本,一种是《中国常熟宝卷》之“素卷”中收录的《王灵官宝卷》,讲的是比较体面的“三眼王灵官”身世,一般可用于在道教庙观中宣讲。但民间还有多种属于“师娘卷”的《灵官宝卷》,《中国常熟宝卷》未予收录,其实颇富意蕴。笔者从余鼎君那里看到两本,其一,内文末署“太岁庚辰年八月廿一日良乱笔书妙”,当为2000年抄本,说常熟西门城外落乡凌福向观音求子得灵官,灵官十岁时为救娘病而割腹取心,死后被玉皇封为“半山灵官”,显灵征战得胜云云。其二,内文末署“弘宣坛弟子石云九月份乱笔自书”“‘中华民国’九十五年即岁次乙酉年九月日具抄用”,显然是石云在2006年创编抄录的,它比前本多了七世投胎于七省的故事,首(割腹取心)尾(打仗)两世即为上述故事,中间五世没有什么情节,其文字与前本多有相同,两者孰先孰后暂时无法断定,但后者末尾有一段饶有兴味的说明:

众到常熟兴福寺,兴福寺里们(面),说道:“老师太,阿有《灵官宝卷》?或者抄一问(份),或者印一问(份)。”太师爷说道:“我众断断不看。《全集香山》到(倒)有。腊里(哪里)《灵官卷》,没有!”难末(那么)没有《灵官宝卷》文。

回到常州天宁寺,天宁寺里余问,弟子说道:“阿有《灵官宝卷》?或者抄一问(份),或者印一问(份)。”老师太说道:“我去(处?)断断不到。”夜(也)没有《灵官宝卷》文。

弟子开动恼茎(脑筋)想,

想出《灵官宝卷》文。

修得功成已圆满,

斋僧布施保平安。

……

为了得到针对性的《灵官宝卷》,作者到常熟兴福寺、常州天宁寺去询问无着,最后只好自己创编,尽管此创编者的文化水平实在不高(这也代表了常熟宝卷创编的真实基准),却更可见出民间对此宝卷的强烈需求以及作者的执着精神。

以上说的还只是“新创”,何况还有更频繁的改编现象呢?光余鼎君一人改编过的文本,大约就有80余种。根据我们的了解,常熟宣卷先生对自己经手的本子大多“动过手脚”,以便更加适应自己的宣颂习惯,只是各自所动手脚的大小不等罢了。像高岳兴等几位特别有改动热情的先生,笔者甚至一拿到其卷本(无论是谁收藏)就能感觉扑面而来的个人风格。桑雪元心直口快地说:“随便你老先生也好、小先生也好,拿出来的《香山》是一模一样的,除了这个以外,每个人的卷本都不一样的。”笔者这里再列举两个很好的案例:

《中国常熟宝卷》中收录一本《当世宝卷》,其结卷诗中说道:“此本名叫当世卷,光绪年间到今朝。要闻此卷啥人编,言课堂里丁淦文。”卷文中又有“恰巧光绪三十四年文宣统皇帝登基”之语,可见这一种宝卷应该是民国年间“言课堂里”人丁淦文的个人创编,此“言课堂”究竟是地名还是宣卷先生的堂名,无法考证,从其卷内方言来看,应该是常熟地区之人。但现存的底本内文没有任何时间信息,只有封面上题写“癸酉年桃花玉成”字样,从其内文字迹是硬笔所书且主要是简体字来看,显然不是民国时期的抄本,故此“癸酉年”当指1993年。该卷主要讲述太仓县富户张兴夫妇之子张文兆如何吃喝嫖赌的败家精故事,其中描写苏州、上海的游乐生活及其用语,带有明显的晚清民国风气,如:

且说文兆到了上海,经过青莲阁,走进长三堂子,乱吹牛皮,老鸡听见心里欢喜,来拍马屁,连忙喊了五六个婊子来陪伊吃花酒,唱小调,住浪一月不想朝外跑,吃是吃,用是用,铜钱用光便了。

但卷本中又夹杂着一些当代语言,比如:

一般青年人说张文兆作孽好家当,现在吊死水车棚里。内中有一个老人家说:“你们一般青年人年纪轻轻,也不晓得张文兆详细,张文兆爷就叫张兴,此人是个黑心人,作恶多端,心肠狠毒,剥削穷人,罚他没有子息,该个张文兆不是自己亲身养的,是养育堂里领来的,此就叫恶人恶报便了。”

从中可见上个世纪前半期和后半期语言风格的自然融汇。

再比如非常熟土产的《回郎宝卷》,其中有杀子救母的情节,据《中国宝卷总目》可知,它至少在光绪年间已有很多抄本和木刻、石印等多种印刷品流行于世。而《中国常熟宝卷》选录的王杏南“癸酉年”(1993)抄本,故事仍旧,但文本语言已经变得很当代了,如其结卷偈中说:“近代世人讲文明,也要叫你敬老人。敬老爱幼此卷有,听了也要学古人。”更重要的是,在卷末抄录者还加了一段自己的批注:

注:现代特别重视人权,杀子是侵犯人权之大者,触犯刑法,就有重罪,不是孝可抵也。

显然,具有现代法律观念的抄录者,已经不能接受宣卷中常见的不近人情的愚孝,带有浓厚且自觉的批判意识。这样的附加信息十分珍贵,但《中国常熟宝卷》直接删掉了,大概认为非宝卷正文没有价值。该宝卷集中类似的做法还很多,颇为可惜。

三、总 结

常熟的宣卷活动,至少在明代后期就已经蔚然成风,其间历程以及所宣诵之宝卷的内容和形式尽管很难历历呈现,却在持续发展中。由现存70种左右的“老本子”可见,到了清末及民国时期,常熟宣卷活动进入了一个繁荣期,这与整个江南宣卷的历程吻合,但仔细分析,这一时期的卷本,大多与别处的相仿,最多只是增加一些常熟方言色彩而已,似乎还没有形成自己的创编传统。从抗战开始至于1949年后30年左右的时段,由于社会、政治形势的强烈压制,常熟宣卷处于蛰伏期,尽管表面上趋于低潮,但从来没有消失,反而有了一些新动向,最引人瞩目的便是以“四殿侯王”为代表的地方神灵卷本被较多编创出来并有一定程度的流传。改革开放之后,常熟宣卷将积压多年的能量加倍释放,迎来了前所未有的高峰期,宣卷活动更加深入到地方群众日常生活的方方面面,无论在事由、频率还是规模上都远超1949年前,民众对宣卷的信仰更加广泛,需求日益增多,从而带动宝卷编创的极大热情,出现了一大批新编卷本。虽然整个江南宝卷都在改革开放后迎来了新的发展契机,但有的一蹶不振,有的不冷不热,也有的重新焕发活力,像常熟这样掀起更大高潮的颇为少见。

值得注意的是,在这一再创高峰的现象之中,也蕴藏着变异和转型,最突出的是,新创宝卷集中于本地社神、具有直接功用的职能神以及师娘意志,即主要是荤卷,附加一部分功能性素卷,它们都以直接服务于生活诉求为旨归,具有强烈的功利性,这正体现出宣卷活动与民众生活更加密切的连接。而先前大量流行的(占“老本子”半数)、在仪式之外发挥娱乐功效的“闲卷”,新创本几近于零,即便今日朝山进香活动(此乃过去闲卷主要发挥功用的场合)愈演愈烈,也因为交通设施的改变和娱乐形式的多样,而不再仰仗于它了。可见,现时段的常熟宣卷以信仰仪式为主,娱乐功能急剧消泯。

无论如何,我们可以肯定地说:不断创编新卷本以服务于现实需求,至少是近百年来常熟宣卷的一大特色,它已经成为常熟宣卷的根基传统,至今还处于攀升的活性状态,故相比于江南其他地区,常熟宝卷显得非常别致,有很多独特的地方卷种,总体蕴藏量也很高。这从三个方面提醒我们:其一,不能因为当地神灵有悠长的历史,就以为关于它们的宝卷一定古老,像从元明之际就兴起的四殿侯王,其卷本的创编历史却不会超过百年,许多卷本比如关于张巡、许远的《上相宝卷》(东平王)和《孚应王宝卷》,其实还是改革开放后的新编。其二,不能因为宣卷先生通常都说自己的卷本渊源有自,就相信其底本一定来历久远且一直固守传统,那只是宣卷先生的一种职业夸饰。深入调查就会发现,常熟宝卷的创编能力极强,本地土产的宝卷文本具有很高的可塑性。有些学者总拿古籍文献的标准来要求地方宝卷不得自由改动,实为对其文本属性缺乏“了解之同情”。其三,由于常熟宝卷至今仍保持最传统的木鱼宣卷形式,不像周边一些地区在表演方式上有明显的改观,比如同里的丝弦宣卷等,故许多人印象中常熟宣卷比较保守,但常熟保守的只是表演形式,而在卷本的新创和改编方面,相较于任何一个周边县市,恐怕都是最有活力的。

最后,本文对常熟宝卷创编历程的勾勒,充分证明江南宝卷的发展历史既有一致性,又有各自的地方特性,在强调文化一体性的同时,必须更加聚焦于宝卷实际运作的地方有机体,从而在知识生产的视野下,更深入地理解宝卷创编和宣卷活动的地方性特征。

附录 常熟宝卷创编一览表(余鼎君除外)

图文来源:微信公众号“民俗研究” 2021-07-05

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛