点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

作者简介

////

鞠熙,民俗学博士,

北京师范大学社会学院副教授。

摘 要

大禹神话曾被认为是用以建构羌族族群身份的符号,但汶川地震引发了对这一理论的质疑。四川省绵竹县清平乡曾是汶川地震中的极重灾区,震中与震后的若干年中,灾区一些民众的自救行动在一定程度上受到大禹神话所代表的地方性民俗传统的影响。从此意义上讲,大禹神话既是关于地震的知识与记忆,也是社会行动的指南索引。但神话并不通过社会结构、世系系谱与身份范畴来维系历史并发挥作用,这与杜梅齐尔所说的印欧社会或萨林斯所说的夏威夷神话根本不同。事实上,清平乡的山川均有其传说、祖先神灵多样而流动,大禹只是众多神灵楷模中的一位,更不是某一类人的祖先模板,其神话旨在为地震情境下人类的行动提供典范与依据,即所谓“聪明正直者为神”。大禹神话与其他神话一起,将清平描摹为群山深处、大河峡谷的小宇宙,这与当地地理环境与生计方式有关,也与早期道教在此处兴起以及洞天福地的观念有关。这种宇宙观很难用中心-边缘或者“化外之地”的模式去解释,更与印欧神话中常见的宇宙观有很大差异。

关键词

地震自救;神话;宇宙观

01

神话与社会行动

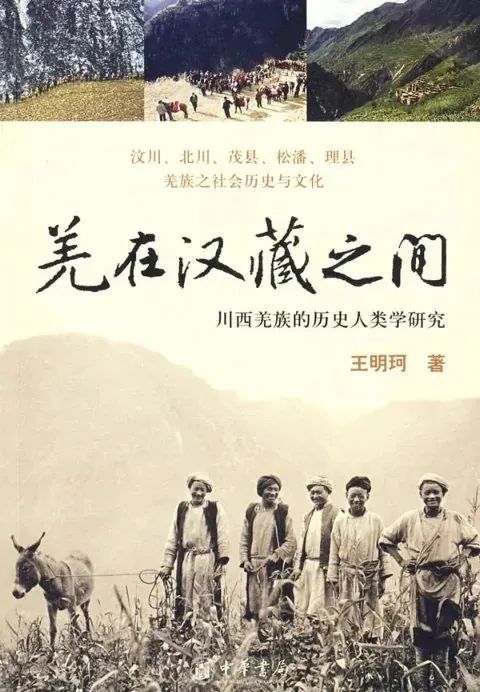

古代典籍中多记大禹生于西羌,《史记·六国年表序》中说禹兴于西羌,《华阳国志》中记禹生于汶山石纽等,对此历史学者早有详细梳理与研究(李学勤,1993;张泽洪,2003)。直到今天,大禹神话还在岷江上游的羌族地区有广泛分布与丰富的口头流传(工藤元男,2000)。关于这一神话的意义,王明珂认为,大禹神话与自汉晋以来汉人羁縻与教化边疆的历史密切相关,“近代之前‘禹兴西羌’之华夏空间记忆是边地汉人宣称‘华夏认同’的符号,也是被视为‘蛮子’的人群借以遗忘本身非汉族源的符号”(王明珂,2008:231)。1980年代以后,羌族知识分子不断强调这一神话,以塑造出羌族作为“最古老的华夏”“华夏始源”的族群身份。大禹作为羌族的“英雄祖先”,是社会集体记忆,也是被认同与建构的“族群起源历史”。经由大禹神话,华夏腹地的汉人重新塑造了其族群边缘,而世代生息于华夏西部“漂移的族群边缘”上的山民们也形成了根基性情感(primordial attachments),族群间的边界由此被想象和创造出来,本族的历史与认同亦得以形成(王明珂,2008:209-243)。对王明珂来说,大禹神话是羌族人的“根基历史”(primor⁃dial history),今天的羌族人讲述它,主要是为了在羌-汉关系中建构本民族身份,这在很长一段时间内是学术界普遍接受的观点。然而2008年的汶川地震却带来对这一观点的挑战。例如王曙光等人发现,汶川地震构成了极为特殊的情境,只有在这种特定情境中,神话话语实践的根本意图才会浮现。包括《木姐珠与斗安朱》在内的羌族神话,“意在为族群应对危机能够获得反复使用集体共享的文化经验提供索引准备”(王曙光、董雪,2015:116)。即是说,神话是集体经验的索引,是族群面对危机时可资利用的工具箱,是实践的导则与行动的指南,而不仅仅是关于遥远祖先或族群心性的故事。王曙光没有讨论大禹神话,而我在汶川地震的核心区——四川省绵竹市清平乡所作的调查表明,大禹神话同样也是作为震后自救行动指南而被当地人使用和讲述的。

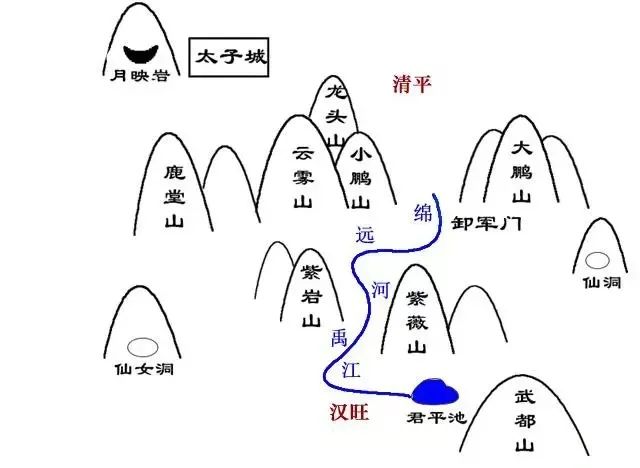

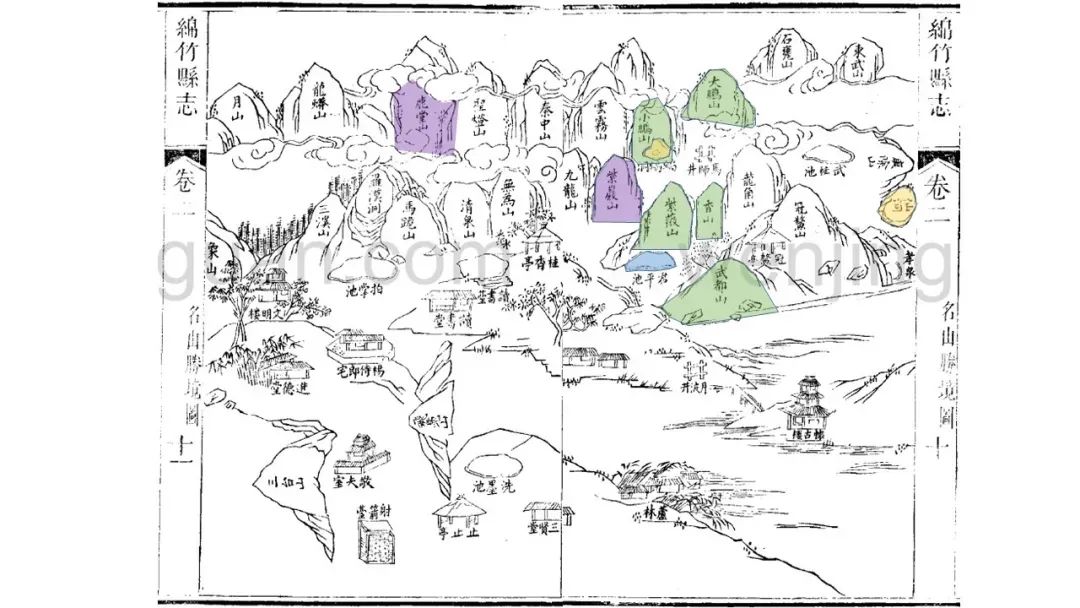

图一 大禹神话图

古老的始祖神话实际上是现实生活的行动“宪章”,这是马林诺夫斯基(Bronislaw Malinowski)早就提出的观点(马林诺夫斯基,2016)。致力于探讨神话讲述与行动实践的民俗学、人类学者们,都在这一观点的基础上不断修正前进。作为列维·斯特劳斯的学生和同事,法国学者伊凡娜·维尔迪埃(Yvonne Verdier)相信,与其说神话与故事是现实生活的规则或宪章,不如说它们是日常行为意义的结晶与表达。具体到法国中部米诺(Minot)村的女性生活,传说、故事与叙事话语不能仅从语言本身去理解,大量的符号与象征植根于人们的生计活动与习俗之中,“所说”来自“所做”,故事是习俗、技术与生活策略的艺术性呈现,只能通过“所做”的结构去理解。相应地,一旦人们的行为方式发生改变,故事也会随之变化(Verdier,1979)。最典型的例如《小红帽》的故事,故事中的岔路、鲜花与针线、狼吃掉祖母等情节与符号,其实讲的是少女的成年礼以及知识、权力与财富在女性世系之间的传承(Verdier,1978:17-55)。生活在故事讲述环境中的人熟悉这一整套行为方式,因此故事的意义也不言自明。与之相反,同时代的英国人类学家利奇(Edmund Leach)延续了马林诺夫斯基的想法,更信“所说”对“所做”的规则性意义,但他强调神话本身的多义性与矛盾性,并不是“神圣不可撼动”的一成不变。因为克钦人的社会本身在两个范畴之间摇摆,因此神话也必须彼此矛盾而意义模糊,以提供多种合法性的来源,最终每一则都可以便利地成为社会行动的纲领(利奇,2010:250-263)。萨林斯(Salins)更进一步认为,不仅不同的神话之间有矛盾,同一神话内部在逻辑上也有多种可能性,能动者因此能在神话结构中进行选择。神话是一种关于历史的公认结构,所有偶然性事件都被包含其中,它构成原型情境与基本范畴,可以被灵活地用于规约世界与行动(萨林斯,2003)。这一观点被阿赫托戈(FrançoisHartog)吸收后,由后者发展出关于“历史性的体制”(Régimes d’historicité)的理论,其核心是认为,人类社会有不同的时间观念,因此存在不同的“历史性”,如果说夏威夷人和古代欧洲人的历史都在神话框架中不断循环的话,那么夏多布里昂与法国大革命之后的时间就是面向未来的。而“文化遗产”这一概念突然兴盛的今天,欧洲实际上处于当下主义(presentism)的历史性体制之下。正是不同的历史性的体制造成了人类行为的不同方式(Hartog,2003)。荷马史诗与夏威夷神话就其“历史性”而言并无不同,神话就是历史的表演性结构(performative structure),是行动与实践的范式。

图二 (英)马林诺夫斯基:

《西太平洋上的航海者》

以萨林斯为代表的神话观与维尔迪埃式神话观的核心区别在于如何理解神话与普通人日常生活的关系。萨林斯认为夏威夷的老百姓几乎是“无历史”的,他们没有关于自身世系的谱系,其“历史时间”仅仅局限于个人回忆,因此神话对普通人而言没有意义。普通人的文化只处于当下,它是“活的”(意即与历史无关),作为惯习(Habitus)而存在,始终在不假思索的层面上被把握。神话是关于神灵与英雄的叙事,历史也相应地只属于在谱系上继承了神灵与英雄的祭祀和头人,他们能明确地把神话投射到历史中以指导行动。而对于维尔迪埃来说,神话(故事)的核心含义是普通人日常行动的策略、技术与意义化,无论故事中讲述的是神灵、英雄还是国王,当它被普通人讲述时,描述的就是普通人的行动实践,传达的就是关于日常生活的意义。然而我在清平所搜集到的大禹神话,与上述两种理论都有差距。

图三 萨林斯:《“土著”如何思考》

总的来说,在清平乡流传的大禹神话,绝不仅仅是英雄或头人的行动指南。无须成为“领袖”,普通人在地震的特殊情境中,也会下意识地以神话为导引进行行动与自救。但与此同时,大禹神话也不仅是日常生活与行动实践的叙事化,对一些乡民来说,它的意义明确而清晰、强烈而沉重,没有对隐秘关系的修辞,也不需要隐喻与符号来“意味深长”。大禹神话的确是行动指南,但并不通过社会结构、世系系谱与身份范畴来维系历史并发挥作用。它既是神灵与英雄的,也是普通人与技术性的;既是危机中的行动指南,也是日常生活的意义结晶。

图四 王明珂:《羌在汉藏之间——川西羌族的历史人类学研究》

本文作者曾在清平乡与绵竹市度过了整个童年时代。从我小时候开始,大禹神话就是耳熟能详的故事。禹江、卸军门、龙门山,许多与大禹有关的地名使得这一神话在这一带是无人不知的本土知识。但是在大多数时间中,这些神话也仅仅只以地名传说的面貌出现——解释地名的来历,言说本地风土的价值。直到2008年汶川地震后,大禹神话的另一层含义才在地震这一特殊情境中显现出来——就其根本而言,它是关于“天崩地裂”与“重建天地”的知识,地名反而只是其附属,是为了帮助人们记忆神话而留下的大地印迹。在十年间,我不断听说并经历着地震自救与重建的过程,直到2018年7月,与“汶川地震灾后重建模式与可持续发展研究”项目组的数位成员一起,我决定系统性地搜集大禹神话,并集中研究和反思它与地震自救的关系 。由我的熟人关系网开始拓展,在一个月时间内我们深入访谈各类身份的村民20余人,获得当地人自己记录并搜集整理的地震口述文本94页,神话口头文本数百则。当我们从地震出发去理解乡民的行动与叙事后,大禹神话的意义与功能才明白清晰地呈现出来,它并不是可有可无的传说故事、不是乡民对自己“羌民”身份的想象与认知,也不是为了证明领袖世系与身份范畴的“英雄神话”,就其知识核心与符号形式来说,它始终是关于“天崩地裂”与“治水重建”的故事,也始终是岷山-横断山脉这个地震高发地带人们关于地震的历史记忆、经验总结与行动指南。

以下,本文将首先解释大禹神话与地震自救的关系,其次将大禹神话放在整个神话与口述体系中去理解,并与萨林斯的“神话-历史”理论展开对话。最后,本文尝试通过分析清平乡的山川环境与文化底色,以期理解大禹神话不同于夏威夷神话的意义模式与宇宙观底色。

图五 萨林斯

02

地震中的大禹神话

四川省绵竹市清平乡,位于岷山主峰九顶山脚下,横断山脉的东部边缘,也是横断山断裂带的中心区,距离2018年汶川地震的震中点直线距离仅80公里,当时属于极重灾区,伤亡极为惨重。

图六 汶川地震图片

清平乡古称大坝,最高海拔4265米,最低海拔880米,属于典型的高山峡谷地形。从九顶山主峰南麓发源的禹江(也曾名大坝河,今称绵远河)穿镇而过,不到10公里即到达卸军门,这是龙门山脉的最后一道防线,也是1951年以前茂县与绵竹县的分界线。河水经过卸军门后便进入平原、再无阻挡,经绵竹、入德阳后改称沱江,直至最终汇入长江。清平乡所在地,是禹江在龙门山脉中的最后一处,也是唯一一处冲击小盆地。这里的山川地貌中有多处以大禹为名,除了禹江之外,例如龙门山据说是大禹化熊劈开山口之处、元宝山是大禹战锤所化,三线岩是石妞生下大禹后的血迹,卸军门是大禹的治水大军驻地,而至今岐山庙中还供奉着大禹神像。以地名为线索,数量众多且体系复杂的大禹神话历来在清平口耳相传,当地也不乏有识之士对其进行整理和搜集。我的主要信息提供人MKJ就是这样一位地方知识分子。

图七 清平乡及附近区域卫星遥感图

MKJ,1947年生人,清平乡盐井村人,小学文化程度,曾做过村里的民办教师,后长期担任村支部书记。自童年时代开始,他就喜欢听村里老人讲故事、唱山歌、跳羌舞,如今他也是德阳市非物质文化遗产项目“羌汉山歌”的传承人。他不仅善于讲故事,也有随手记录故事的习惯。他的记忆与记录不仅是自清末至当代的本土口传故事线,也是相当系统且完整的清平乡神话故事全集,而大禹神话仅仅只是其中的一部分。由于口传叙事的特点,这些故事不仅数量巨大,而且不乏凌乱、矛盾、模糊、重复、前后不一的部分。篇幅所限,我无法展现清平乡大禹神话的全貌,只能撮其最重要的情节梗概,重在说明神话与地震叙事的重合之处。以下关于大禹神话的记录,基本都来自MKJ给我所讲故事的录音转写,为了便于阅读,我对个别字句做了些许润色修饰。与此同时,其他村民回忆他们在地震中的真实经历,我几乎只字未改的全文照录于此。两者对照,我们就能清楚看出,大禹治水的神话与地震自救的经历是如何深刻的绞合在一起,前者是对后者的象征性讲述,而后者则一定程度上在前者所限定的框架下进行。

清平乡大禹神话的情节梗概:

1. 每过九千年就会天崩地裂。清平就是在天崩地裂中形成的。

2. 地裂时,河水漏光,地上的人没有水喝,瘟疫横行。

3. 仙女瑶姬打翻瑶池,引天水形成傅家山上的落池,人民得救。

4. 大禹出生在禹江西岸三线岩。

5. 天崩造成洪水滔天,清平被淹成了大海,至今地下都全是河沙。

6. 大禹治水靠疏通,为了炸山,他力战地乌龟,留下一对神锤,化作清平的元宝山。

7. 凿开了照壁山、疏通了清平坝,治水大军在卸军门集结,决战龙门山。

8. 龙门山久凿不开,治水大军缺衣少食,柏翳教大家吃枇杷树皮、蕨菜根粉,又教大家做棕衣。

9. 大军军心不稳,瑶姬教大家唱情歌、办庙会,男女对歌嬉水,稳定了军心。

10. 龙门山被凿开,大禹治水成功,人们为他修了岐山庙,每年农历六月二十四办庙会。

大禹的出生源于天崩地裂,“黄河九千年一清、长江九千年一浑,每过九千年就要天崩地裂” ,这段套语常常出现在大禹神话的开头处,它既标志出世界与时间的开端,也把整个世界放在注定重复发生的灾难与不断循环的时间之中。“天上的火烧到地上,无数的石头从天上掉下来,地上腾起灰尘,清平的大山裂开,山峰塌陷下去,变成了一处盆地。” 这一段对天崩地裂的描述,和盐井村另一位村民MSQ给我讲述的地震当时情形,几乎如出一辙:“我当时刚在电站那儿,那个路突然就沉了,山就这样就过来了,前面的人就没了,全活埋了。我头上也挨了一石头,那么大一个石头。我被砸到河里去了,看不见任何东西,不知道是啥子,灰尘,全是地震引起的灰尘,什么都看不见。山上的石头全部垮下来,把河都封了。河里也裂开了,没有水,只有干了的鱼。我糊里糊涂的,也不知道往哪儿走了。”我们可以确定地说,天崩地裂的神话,描述的就是地震场景的灾难记忆。神话中说天崩地裂在所难免,这是因为地震一定会到来。正位于地震高发的横断山脉断裂带的清平,就是以这种循环历史与灾难预警为基点,构筑了自己的基本宇宙观。

图八 清平庙会传统游戏“推杆”(作者提供)

天崩地裂后,第一件事是要派人去找水,而不仅仅是救人。因为在交通断绝的情况下,如果没有可靠的水源,侥幸活下来的人们也只能坐以待毙。这是大禹神话开头必须要讲瑶姬引来瑶池水,形成清平乡落池的重要原因。神话里讲,“大地裂开深深的口子,所有的泉水、河水都从大裂口漏了下去,地上只剩下了个黄泥凼。清平的人没有水喝,所有人都守着这个黄泥凼。但那个水不仅有毒,还全是泥沙,人们喝了屙不出来屎,瘟疫横行,眼看人就要死光了。” 现实中地震后人们也第一时间想到去找水、验水。盐井村村民YFP说:“当时大河里的水都干了,后来我分析,可能是地震山体滑坡把河隔了,我们就都没有水了。都说地震后的这个水有毒,不能喝,那会儿到处都没水,队长也急得没办法。我们第一件事就是要去找水。”大禹神话的深入人心,使得人们对地震后的黄泥水相当谨慎,“(山沟里还有一股水,)我接了半瓶水很清也没异味,我就喝了,我找到高大爷说快找老百姓拿桶去抬点水回来。高大爷说那个水敢不敢喝啊。我说我刚喝了2、3两,这一个多小时了,没啥问题。他们就去了。” 然而,人们始终不敢相信“黄泥凼”里的水,最终依靠农机公司一眼新打的水井供给了3000人一周的饮水。

尤为值得指出的是,大禹神话与地震之间的对应关系并不是在无意识或潜意识层面上进行的,清平乡民能清晰地意识到天崩地裂说的就是地震,而大禹治水讲的就是应对地震之后如何应对各种灾难。这从MKJ和其他人的讲述中能清楚地看出来。“这次天崩地裂,撑天的柱子又裂开了,没过多久,就发了大洪水。事情总是这样的,每次地震之后必然有洪水。1933年茂县叠溪地震,整个叠溪陷到地下,鳌鱼翻身、大山崩塌,隔年就发了大洪水2008年汶川地震,清平猪山的猪嘴岩整个裂开了,但就算这样也没有后年发洪水吓人。2010年8月13日深夜突发泥石流,整个清平变成一片汪洋大海,街上的水淹到人脖子那么深。这是因为地震把山体震松了,一下雨就特别容易发洪水和泥石流。古时候也是这样,南天门一倒,天崩地裂,随后就发起了洪水。当年的洪水把清平淹没成了大海子,可能就是地震的堰塞湖。”和地震本身比起来,随后发生的堰塞湖与泥石流才是更可怕的灾难,这才是大禹治水的真正开始。事实上,清平乡在地震后形成的最大堰塞湖,也正是位于神话中大禹与洪水决战的地方——龙门山卸军门。救灾队炸开堰塞湖疏通河道的过程,在一些乡民看来,似乎正是大禹率领治水大军凿开龙门山的再次上演。如此我们就能理解,大禹神话里许多蔓延出去的枝杈:枇杷树皮可食、蕨根如何磨粉、棕丝制衣制鞋,都不是说说而已的娱乐,它们在交通断绝的震后灾区,真的是可以救命的本土知识。甚至不仅是衣食等生存必须,连震后如何凝聚人心、重建社区,神话里都提出了详细而完整的方案。

图九 瑶姬化身之山,也是清平主山(作者提供)

正如前所述,大禹神话总会提到岐山庙会的来历。岐山庙内供奉大禹,也是清平乡等附近几个乡镇共享的圣地,每年六月庙会期间除了朝山进香之外,还固定会有三项活动:对山歌、嬉水节与男女婚配。关于庙会的来历在清平是这样说的:当年大禹治水最困难的时候,军心不稳,瑶姬就出个主意,让羌姑们与治水大军唱情歌、玩推杆、背媳妇,最好大家闹作一团,互相把对方推到水里取乐。这样纵情玩乐一天,互相闹一闹,让大家心里的情绪都宣泄出来,接下来就能团结一心、渡过难关。“2008年地震,清平通往外界的生命线断绝了很长时间,开始一年我们都住地震棚,后来慢慢回到山里来住。大家怨气沸腾。怎么办呢?到了2010年8月8日,我们盐井村就用瑶姬的办法,组织戏水节,让男女老少都来唱山歌、背媳妇、玩推杆,大家伙儿高兴坏了,好像再难的日子也能过下去了。平时里有些隔阂也打开了,争吵意见也放下了”。我有幸看到2010年庙会的录像片段,男人把女人背在背上赛跑,周围的人努力把他们推进水坑里,一旦双双摔入水坑,人群中就爆发出狂欢的大笑。当然,真正的社区重建之路艰辛而漫长,直到今天也没有真正完成。除了各级政府对灾区重建的大量投入之外,乡民们也没有放弃自我组织与自我治理的努力,他们仍然按照神话英雄的方式完成自我救赎。

大禹神话与地震自救之间的联系还能列举出来很多,我们几乎可以说,大禹治水的核心情节,同时就是地震后一些乡民的自救步骤。一些乡民的行动往往变到神话传统的影响、以神灵和英雄为模板,这的确正如萨林斯所说:“历史实践的原则就是神的行为,因为正是神创造了人类和宇宙秩序”(萨林斯,2003:61)。然而与此同时,大禹神话与萨林斯所描述的罗诺神话又有根本不同:大禹不是清平唯一的神,也不是乡民唯一的英雄祖先。如果说在波利尼西亚的宇宙观中,具有历史意义的所有事件都是罗诺神话的一再浮现,那么在清平,神话是高度杂糅且限定性的:在不同情境下,人们的英雄祖先与神灵模范可以很轻易地换成别人。要理解这一点,我们就必须暂时离开大禹神话本身,去整体性的了解清平乡神话与口传故事系统。

图十 从禹江上远眺清平镇(作者提供)

03

清平的山川传说与神话人物

清平的山水都有传说,站在大坝这片群山之间的平地上,凡是眼睛所能及的山川均有名字、来历与神奇之处。与大禹有关的地名仅仅只是其中的一部分。篇幅所限,我们无法一一列出这些故事,不过可以明确肯定的是,这些故事中充满了多种文化的元素:既有在典籍中记载的汉族神话如《共工怒触不周山》《黄帝战蚩尤》,亦有羌地师公仪式中使用的史诗《羌戈大战》;既有绵竹地区流传非常广泛的刘秀逃难的故事,也有乐府名篇《孔雀东南飞》中爱人化树的母题;既有传奇小说如《柳毅传书》中“龙女三公主”的影子,也有孟昶、赵匡胤等历史传说。但是不论这些故事的源头可以追溯至何种文献,它们在清平这个地方被讲述时,都被认为是曾经真实发生在“当地”的。因为故事所涉及的山川景物是真实的,日日所见、习以为常,因此这些山川故事也必然是“真实”的。

当地性,是传说的基本特征。经典的民间文学理论认为,传说与神话或故事的根本区别,就在于它总将故事说成是发生在当地历史的某一具体时刻中,即采取“某一地点发生了某一事件”这样的叙述模式(钟敬文,2010:185-207)。例如,河南宝丰香山是妙善出家处,而普陀则是观音菩萨道场白素贞乃是峨眉山中修行的白蛇,但遇见许仙却是在西湖;梁山伯与祝英台的家乡在哪里虽然有不同说法,但他们总是从不同的地方聚到了杭州的某座书院。山川与传说相互印证——传说是山川独一无二的名字,而山川是传说真实性的证明。从此在更广袤的地理版图中,每一处山川都有自己的独特气质,而无数的山川相加在一起,共同构成了想象中的“世界”的整体。换句话说,这些传说清楚的传递出这样的时空观:世界很大,“我”所在的当地虽然与众不同,但只是世界中的一个部分。我当地的历史虽然独一无二,但只有在大历史的背景下才能获得意义。

图十一 钟敬文:《民俗学概论》

与上述这些山川传说相比,清平的山川传说却呈现出不同的宇宙观:不是当地的山川作为整体“共享”一个传说作为名字,而是每一座山、每一处滩,甚至重要的石头,都有自己的名字、故事和历史。这些故事来源芜杂,彼此之间几乎毫无联系,并没有一个共同的主题。而清平也不能用一个“名字”来概括:它既是补天时留下的与天沟通的地方,也是大禹治水的出发地;既是瑶姬的精血所化,又是刘秀东山再起的大本营……宇宙历史上最重大的事件全都发生在九顶山下的这条沟内,除了本地之外,世界其他地方都退居为模糊的背影,或者从不出现。甚至雷峰塔、黄河、石纽等已有明确地理指向的地名,也被认为并不存在于其他地方,而是全都坐落于清平的空间范围之内。这方土地只与神话中的远古或天上世界有关:昆仑、泰山(天山)、南天门、瑶池、息壤等,清平就是它们落到大地上的分身,是“天上”在现实土地上的物质再现。全部的神话与历史都只在清平这处高山峡谷内发生,似乎这个小盆地就是世界的中心,或者可以说是一个封闭的小宇宙,丰富的神话与自远古以来的历史只在这里展开。

图十二 《绵竹县志》附“名山胜境图”,涂色为仙人居住处(作者提供)

与之类似,清平乡流传的祖先与族群起源传说,也与王明珂所说的羌族“根基历史”相当不同。王明珂的研究发现,在岷江上游的村寨中,基于日常生活中的“同胞感”和“异己感”,造成了模糊的、迁移性的边界,从而形成所谓“一截骂一截”的情况。在这样的社会情境下,村寨人群所讲述的“弟兄祖先故事”,与“英雄祖先故事”有很大的不同:山民们的故事没有空间“起点”,也没有中心与边缘。村寨的地缘与血缘关系并未分开,因此祖先在地理上迁移的故事,也就是祖先分家、人群繁衍与社会形成的故事(王明珂,2008:70-77、176-208)。虽然同属于岷山深处的羌族聚落,历史上也曾是茂县羌族自治县的核心区域,但清平的“根基历史”却并不是“兄弟几人来到不同地方安家,并形成村寨”这样的叙事模式。在清平的叙事中,“沟”旁的大山都直接来自“天上的世界”,是“天上”在“地下”的微缩再现。但人却不同,无数的英雄来到这里,留下痕迹,并成为祖先:神农带领夏族迁往四川,来到清平——原属戈人与氐人的地盘。氐族与夏族联手,在清平盟誓合为氐羌族。鱼凫带领氐羌人走出清平,从太子城到了绵竹。神农后人就是大禹,他打开卸军门后顺长江而下,平定了全国。清平人孽子强捡到大禹的治水宝珠、化身为龙,杨戬降伏孽子强,成了清平水神。后来刘秀被王莽追到这里,得到九顶山山神等的协助,娶了文香儿为妻,最终光武中兴,留在这里的文香儿成了女神东宫娘娘。孟昶也在清平遇到了花蕊夫人,二人在这里日日相会。花蕊夫人被赵匡胤抢走后,骗宋太祖金口御封孟昶为清平土主神。刘伯温被朱元璋所杀,他的孙子立志报仇,在清平建军屯兵、举旗造反,后兵败垂成、吞金而亡,为土人敬奉为神……

上述这些“英雄祖先”的故事,彼此交融混杂,这正反映出清平人族群认同上的模糊性:他们虽然自认为是羌族,但同时也是神农的后代、大禹的子孙、刘秀与唐明皇的骨血、花蕊夫人的亲人。如果说清平的群山直接来自于“天上”,群山之间的峡谷——清平沟就是宇宙的中心或封闭的小宇宙的话,清平的人群却来来往往,他们没有共同的起源,甚至也没有共同的归宿,只是因为他们都来到了大坝这个地方,于是都成了清平人。因此,与同为“羌族”的岷江上游村寨不同,在清平口述叙事中,当地的空间不是边缘性的,而是世界的中心;当地的人群没有共同的祖先,也没有平等的兄弟关系,祖先们甚至不真正留在这里,而只是清平大山中的匆匆过客。他们像这群山中的江流一样,事实上也的确是沿着河流的方向,来到这处群山之中的小世界,但也终将走出这封闭的小宇宙。

图十三 维尔迪埃著作Façons de dire, façons de faire(作者提供)

初步描摹了清平神话的全貌后,我们再回到与地震自救息息相关的大禹神话中,此时我们会发现,大禹只是众多神灵楷模中的一位,神话所提供的模板也不会超越其适用情境而无限再生产。例如,神农也被认为是清平人的祖先,神农尝百草的身份使得清平乡人相信本地拥有卓越的草药知识与草药资源。震后清平的所有矿山、伐木场均被关闭,今天的清平乡民正在尝试依靠草药与蜂蜜拯救当地经济。再如,文香儿被认为是刘秀的东宫娘娘,是曾拯救了当地人免遭屠杀的“救世之母”,震后正是她给予无数失去了孩子的家庭以求子的希望,她的“东宫寺”也是目前清平乡中最华丽的祭祀场所。大禹与地震、神农与草药、娘娘与求子,神灵与事件情境之间的关系几乎是一一对应的,萨林斯所说的那种罗诺神在不同情境、不同时代反复出现,并灵活地复制自身进行再生产的情况,我们并没有在清平乡看到。

归根结底,在萨林斯关于历史与神话的理论中,“范畴”是极为重要的变量。萨林斯受到杜梅齐尔关于印欧历史上三大范畴理论的影响,认为库克船长之死一事就是夏威夷神话中基本范畴关系的结果。在神话中,外来的神与本地的王是两大基本范畴,这投射于历史之后,就形成了罗诺祭司与武士头人这两类既对立又共存的上层集团。在每一次历史事件中,范畴及其关系不断复制自身,于是库克船长被认为是罗诺神,进入了神灵/祭司的范畴,与头人/武士从根本上对立。总之,在行动者层面,范畴可以被理解为某种共性的身份。然而在清平,大禹神话虽然重要,但绝不是作为根本性神话的帕奥传说(萨林斯,2003:243),也没有谁被认为是大禹的化身、必然承担大禹的使命。相应的,神并不会投影或复生(incarnation)为某个当下的人物。任何人都可以,并且应该模仿神来行动。神不是某一类人的祖先,而是所有人的楷模,旨在为不同情境下人类的行动提供典范与依据。这或许正是柳宗元所说:“聪明正直者为神”(柳宗元,2014:188),神与英雄并不是某一类身份的原型,而是某一种情境下的实践原则。

图十四 柳宗元文集

大禹的本质,是地震自救中的实践原则化身,这其中当然能看出儒家哲学的影子,但是清平乡的大禹神话和其他神话传说一起,塑造出一个似乎自成一体的“小宇宙”的世界,这却并不能用儒家哲学来解释。我们看到,清平口头叙事似乎是在描绘这样一幅“世界图景”:群山深处的清平,是整个宇宙的缩微,也是历史的起点——外在宇宙浓缩在这重峦叠嶂之间,而外在世界的“大历史”也是以此处为起点开始展开。如何理解这样一种神话宇宙观的图景?也许我们还必须回到清平的广阔山川与人文历史中去寻找答案。

04

清平乡的山川与历史

05

结 语

文章的最后,再次回到大禹神话中来。如前所说,大禹神话的本质,是地震自救中的实践原则化身。在救灾时,各种地方性和社会性的因素都被充分动员和利用,大禹神话所代表的地方性民俗传统即是其中一个组成部分。从整个神话宇宙的角度来看大禹神话与地震自救,我们会发现,神话在为清平乡民们预演了多种生命场景的同时,也告诉了他们不同行动的典范原则。当人们进入不同生命场景后,他们相应的可以认同不同的始祖与英雄——地震中以大禹为英雄,采药种药时以神农为祖先,驱邪捉鬼时又想起了氐羌人的释比传统——彼此之间并无龃龉,因为他们根本适用于不同情况,“身份政治”完全不是问题。而这一切之所以能并存,一方面由于清平与世隔绝又必须流动的生活方式,另一方面也由于道教洞天福地观念影响下所形成的宇宙观。这种宇宙观很难用中心-边缘或者“化外之地”的模式去解释,恰恰相反,大山之内被认为是世界的中心,是沟通天地的地方,河水从群山深处进入平原的峡口就是世界之脐——既是分界点,又是交汇处。

(注释从略,详见原文)

图文来源:微信公众号“瑶畔” 2021-06-29

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛