点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

摘 要

通过正式敕封抑或假借敕封这样的“正统化”方式,乡村神祠被抬高到了国家祀典的高度。区域社会民众对于“合法性”的追求,将山西省阳城县北崦山的白龙信仰与王朝的历史关联了起来。本研究以“祈雨”仪式为切入点,对白龙神信仰进行考察,一方面,探讨“结神亲”这样的拟亲属关系与礼治秩序之间的相互维护关系,以及对村落认同加强,对区域社会的整合作用。另一方面,从历时和共时两个维度,既关注信仰圈的历史变迁过程,又关注不同信仰圈的交叉与叠合,以及信仰圈内部的不均质性,由此深化信仰圈理论的研究。

关键词:白龙神;拟亲属关系;信仰圈;礼治秩序

据《山海经·大荒北经》记载,黄帝与蚩尤战于冀州,蚩尤请风伯雨师,纵大风雨,造成冀州大水;黄帝的女魃来到冀州,止住了大雨,最终女魃留在冀州,没有回昆仑山,结果造成该区域经常大旱。位于山西省晋东南地区的泽州府阳城县,就属于古冀州境地,清代雍正版《泽州府志》形容该区域“土瘠民贫、十年九旱、水陆不便、舟车不通”。从明成化二十七年(1484)到1985年的500多年里,发生过较大旱灾51次。春旱每四年一遇,夏旱每两年一遇,连续两年以上的旱情也有数次。与此相关的是该区域祈雨系统发达,区域内除大的祈雨处之外,几乎每个村庄都建有专门用于酬神祈雨的戏台。至迟从金代以来,以阳城县北崦山白龙庙为中心,形成了白龙神信仰圈。

林美容指出,“信仰圈以一神信仰为中心,祭祀圈为多神拜祭;信仰圈成员资格为志愿取得,祭祀圈的成员带有义务性质;信仰圈是区域性而祭祀圈是地方性,要大于乡镇的范围才有信仰圈可言;信仰圈活动没有节日性,祭祀圈活动有节日性”。信仰圈研究试图超越传统以乡村或社区为基本单位,开展了“以大区域而非小地方活动为范围,以庙神而非庙宇为崇拜对象,以神明诞辰而非岁时节日为活动时日的研究”。当把台湾地区汉人社会研究中归纳出的“信仰圈”理论运用于较大区域、较长文字记载的华北区域社会的时候,其积累的经验研究、形成的理论范式可以进一步推进区域社会研究。基于此,笔者开展了金元以降山西阳城县的白龙神信仰的考察。以民俗活动“祈雨”仪式为切入点,探讨了“结神亲”这样的拟亲属关系对礼治秩序的维系作用,对区域社会的整合作用。从历时和共时两个维度,审视了信仰圈的历史变迁过程,不同信仰圈的交叉与叠合,以及信仰圈内部的不均质性等问题,意在通过对这一个案的深入剖析,将信仰圈理论予以深化与拓展。

一、地方神明何以进入国家祀典

在中国传统文化中,龙担负着司雨的职能,也是最大的雨神,因此龙王治水在民间流传甚广。历史时期,每逢久旱不雨,民间就要进行祈雨活动。据《宋会要辑稿》记载:“宋徽宗大观二年十月,诏天下五龙神皆封王爵。青龙神封广仁王,赤龙神封嘉泽王,黄龙神封孚应王,白龙神封义济王,黑龙神封灵泽王。”而“白龙入藏生白泉,白泉之埃,上为白云”,能给民众带来泉水和甘霖。因此,在五龙之中,白龙最受青睐。阳城北崦山上有白龙祠,据清同治《阳城县志·山川》记载:“环祠万松森森。俗传石深处产有丹砂,柏心因发赤光。祠外有龙湫,亢旱不涸,为阖邑祷雨祈年之所。每值仲春,数百里外祷者络绎不绝。”同治《阳城县志·坛庙》也载,北崦山白龙庙为白龙显圣王之本庙,其行宫有三:“在苽堰西曰南崦山,碑载灵异;在宜固都曰西崦山,环祠皆松,祠侧古桧一株,三人接抱,未盈其围,洵千余年物;城外东冈曰小崦山,柏林仿北崦山。”

(一)北崦山白龙庙:本庙

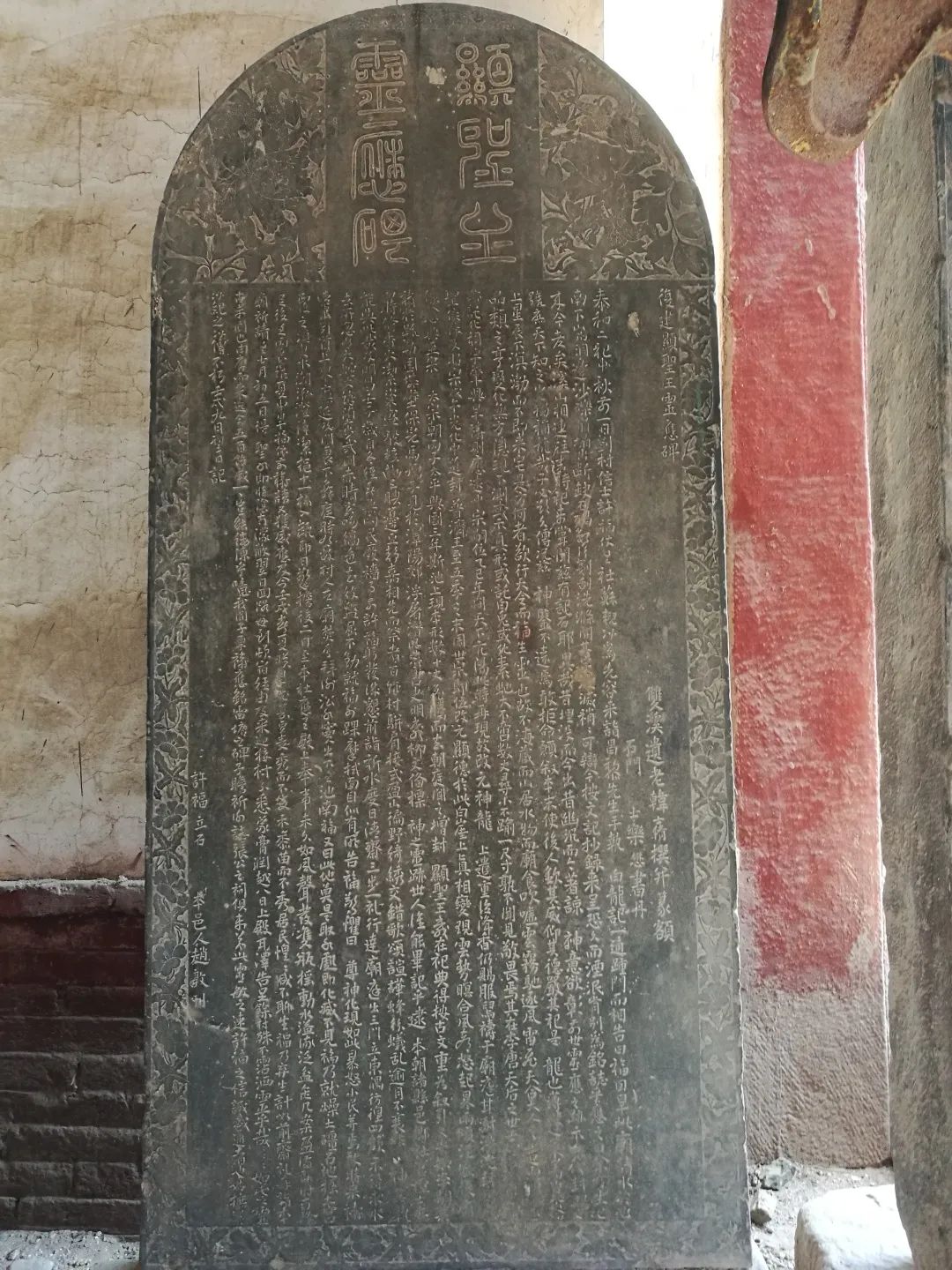

北崦山位于阳城县北22公里的町店镇境内,海拔1024米。明代嘉靖年间,曾任户部尚书的当地人王国光为白龙庙赋诗曰:“石磴穿斜径,灵山仰雨师;云低失乱壑,谷转出清池;虬柏苍波漾,龙宫白玉滋;王疾时秩望,遐迩慰民思。”白龙庙坐北朝南,现在保存有三进院,存碑20余通。碑刻较为完整地记录了庙宇的变迁过程,也反映了当地的社会秩序。白龙被地方民众认为是“灵雨正神”,至迟在金代已经颇具影响了。庙内现存最早的是金泰和二年(1202)的《复建显圣王灵应碑》,该碑铭由金大定十九年(1179)进士,沁水县人韩士倩撰写。令人困惑的是,这通碑中出现了许多明显与历史不符的内容。例如唐代武则天“壬戌长寿中,灵迹托化,祠宇肇兴,旱祷则应”就与历史不符,因为“长寿”仅有二年,分别为壬辰年(692)和癸巳年(693),并没有壬戌。其二是敕封,碑刻记载唐中宗时因其祷雨灵验,被封为“应圣侯”;唐昭宗时进封“普济王”;宋太宗时增封“显圣王”。然而查阅正史,却难以寻找到崦山白龙被封的记载。即便如此,在金代,“诸县邑乡礼宦僚士庶,四时修香火,洁粢盛,肴核丰,腆笾豆,静嘉相先而祭者百余村”,也就是说当时信仰圈的范围已近达到了百余村。这通碑还对白龙庙的历史产生了深远的影响,不论是大德元年(1297)撰文的《重修显圣王碑记》、至元元年(1335)的《阳城县归正赡庙田碑记》,还是正统八年的(1445)《创建水陆殿记》、成化十四年(1478)的《重建白龙祠记》,在追溯白龙庙历史的时候都均直接引用韩士倩的说法。后来的碑刻、志书,乃至于民间传说皆受金代碑记的影响。

(二)三座行祠:分庙

北崦山白龙庙是主庙,该庙有三座行祠,分别为南崦山、西崦山、小崦山。凤城镇窑头村的白龙庙属于小崦山系统,创建年代不详,现存有17通碑。庙中现存最早的是万历四十五年(1617)勒石的《重修白龙神庙记》,在当时,小崦山白龙神的重要功能是“兴云致雨、润泽苍生、发育万物”。“每岁四月初三、七月十五日,合县士民供戏丰洁,祭毕享胙,云集于溪径之间,蚁聚于树荫之下,彼时神欢民悦,山色增辉,物阜民安,自古记之矣。”可见,明代万历年间,在阳城县东南部,以小崦山白龙庙这座行祠为中心的信仰圈早已形成。又据康熙九年(1670)的《小崦山增修高禖神祠记》载:

县北三十里有山曰崦,盘亘耸拔,松柏苍翠,上有白龙神祠,禺一邑盛景。而县治东南二里许,复形如崦山,悬崖峭壁,松柏蓊郁,下临濩泽之水,亦有白龙神祠在焉。土人因呼之曰小崦山。若犹□霍之副衡岳、云亭之副岱宗也。附城里老之居西社者,每岁祈祷雨泽,则不乏崦山而毕萃于此,曰同为神之所栖,吾以致吾诚而已。今年,里老以其累岁所积攒百余缗,佥谋诸众,增高禖神祠于中。

万历四十五年(1617),增修子孙神祠;康熙九年(1670),增修高禖神祠;康熙二十八年(1689),创建风伯雨师雷公电母神殿;乾隆五年(1740),修建东廊;乾隆十六年(1751),增修东廊下门窗;道光元年(1821),修理大殿,创建显圣王祠拜殿;民国二年(1913),重修白龙祠正殿。

正是在屡次创修或重修过程中,小崦山最终形成了以白龙为主神,以白龙的副手风伯、雨师、雷公、电母这些具体施雨者为助手的、具有等级性的神明系统。庙会节日是社会传统的表征形式,同时也对社会秩序的构建起到重要作用。四月初三是崦山白龙神庙会。在庙会活动中,平淡无奇的生活被打破了,长期辛苦劳作的困乏被释放了出来,可以达到身心的愉悦与心理的平衡。同时,作为区隔“日常”和“非常”,人与神,凸显文化意义的突破点,节日也被赋予了特殊的文化意义。在这里,尤其应该提及国家的作用。光绪十八年(1892年)勒石的《小崦山白龙庙敬献官戏碑记》就记载了知县叶廷桢到任后,对神明采取了诚敬的态度,同时为了节省社费,不误祭期,在东社的请示下,叶廷桢准予演唱官戏。“官戏”的上演,仪式的持续展演,不仅为庙会期间祭祀演剧得以顺利进行提供了保障,更重要的是体现了国家的制度性教化对民间仪式的规范。地方神明在进入国家祀典的过程中,不仅有民间对国家礼仪的借用与模仿,也有国家对民间的认可与接纳。也正是在国家与民间的互动中,区域社会逐步被整合到王朝的秩序之中。

二、神亲链的缔结与地方性信仰圈的维系

“结神亲”是一项民俗活动,是地方民众的一种文化建构,是“通过象征性的亲属关系称谓和礼仪形式来建立一种新的与亲属关系相似的社会关系”。

(一)“亲戚”:翁(姑)婿、甥舅传说与拟亲属关系的缔结

拟亲属关系是指以亲属的称谓来称呼没有任何血缘关系的人。也正是通过拟亲属关系,原本没有婚姻、血缘关系的人或群体转变为亲密关系。

1.刘村:向外甥要雨。传说崦山白龙神是固隆乡固隆村人。姓白,名龙。白龙神是刘村人的外甥。每当大旱之年,崦山周围数百里内的村庄都要组织队伍去白龙庙祈雨。祈雨队伍由各村社长组织。队伍从芹池镇刘东、刘西村交界处的“点名圪洞”出发,头戴柳帽,身穿白布衣,手拄柳棍,鸣锣开道,24响礼炮紧随其后,每走数步,弯腰合手,口喊佛语“阿弥陀佛”,途径马寨、义城、上黄岩、下黄岩、八里湾、增村、花园条村到北崦山。路经各村,祈雨队伍均可以停下来歇脚。进入崦山,巨蟒悬挂于庙门前,挡住道路。只有刘村队伍到了,朝天鸣放24响礼炮,巨蟒才会让路。刘村先进,各村紧随后进入白龙庙,然后抽签祈雨。

2.后则腰村:接老姑父。后则腰村位于阳城县城关镇。相传白龙神云游各地,察看民间疾苦,走到后则腰村时,一妙龄少女将手中牡丹花抛给白龙神,于是白龙便娶了该女子为妻。后来,后则腰村的百姓都以娘家人自居。同辈的人叫白龙神是姐夫、妹夫,晚辈人称白龙神是姑父、老姑父。时间久了,辈数分不清了,后则腰村人便一律称之为老姑父。每逢干旱,各地村民会前往崦山白龙庙求雨,个个整衣正冠,洗手净身。唯独后则腰村人到达崦山,不仅可以在正殿里嘻哈吵闹,还趴到白龙神的身上,搂脖子、捋胡子、摸脸膛、亲嘴唇,充分显示了与白龙神特殊的亲缘关系。该村也被给予了“首社”的尊位。直至今天,后则腰村的首社位置,以及在白龙庙里所拥有的特权依然延续着。

(二)神亲链的延长:从走亲圈到信仰圈

神亲链所建构的人神关系,以及形成的跨区域的信仰圈,不仅维系了村落之间的秩序,而且成为了历史时期村落共同体形成的重要动力机制。

1.村社共同体。20世纪50年代前,水村、中李、下李、卧庄、上芹、下芹、王曲、峪则、郭河、阳邑、南任十村之间,每年轮流搬运汤王,称之为“起赛”。隔几年总要举行起赛活动。该活动由村中德高望重的长辈主持。各村“老社”负责管理村内敬神、庙会、起赛的事务。为了保证圣洁,出产贡品的庄稼地只能用豆黄做肥料。祈雨前,先派队伍到崦山白龙庙请白龙神出山。迎神队伍必须插柳条、戴柳帽(不准戴草帽),抬着白龙神,接到水村汤帝庙院中心,然后杀猪、宰羊,摆供品,祈求降雨。

2.跨区域的信仰圈。勒石于嘉庆元年(1796)的《怀庆府河内县东王召东申召西王召每年三月二十二日老庙祈拜神水碑记》载怀庆府(今沁阳市)河内县东乡东竹策、西竹策、南王召、东申召、东王召、西王召六村留有古训:三月二十二日要去崦山白龙庙祭拜取水。每年三月十九日,由执事率领,手捧荷花瓶,背上背着经书,手牵羊只(祭品),远赴崦山,两天后才能到达崦山。然后诣庙焚香,晚上留宿于庙内。二月二十二日杀牲祀神,拜取神水,仍守瓶于正殿。连诵三日,然后手持荷瓶,辞别崦山,返回河南。回村后,将荷瓶放置在本地泰山庙中。等到四月庙会,再迎瓶,进行祭拜。以上仪式需要费用,由执事办理,各村循环往复。明宪宗成化年,河水暴涨,冲毁了河内县东竹策、西竹策、南王召在内的许多村庄,人口死亡大半。以上三村没有财力再去崦山祭拜白龙神。嘉庆元年(1796),东申召、东王召、西王召三村相约去崦山祭拜取水。但年岁日久,以前所立之碑已破坏无存,恐时间久远,旧规被遗忘,于是将这次取水的过程勒石于白龙庙。由上可知,南太行山并没有阻隔了人们的信仰,以崦山为中心的白龙神信仰早已跨域了阳城县,扩布到了河南。

三、信仰圈的构建

“结神亲”所展示的拟亲属关系无疑拓展了人际网络,加强了村落之间的互动交往。也正是通过将地缘关系血缘化的拟亲属关系的方式,人与神、人与人、村落与村落之间这种结构化的交往模式和交换体系也被不断地延续了下去。不仅维系了信仰圈的稳定,同时也形塑了区域社会的结构。

(一)传说、仪式与拟亲属关系网络的形成

“仪式即社会的表象或象征模式,在此表象或模式中,呈现着有关社会秩序和社会冲突的象征性表述形式”。而“仪式与神话之间往往存在着密切的联系——仪式需要神话的证明和支持,神话也有赖于仪式而得以传承、强化和神圣化。”阳城民间传说:

刘村在崦山有很大权利,去白龙庙里祈雨,只能是刘村先进。在庙里抽签的时候,只有刘村可以任意抽取数回,直至抽到“清风细雨”的签为止。传说曾经有村不遵守秩序,首先进入庙内,突然飞沙走石,冰雹直砸祈雨队伍的人头,此后再无人敢违此规。每年夏天,和尚们用轿抬着白龙神像去河南收取道粮,那里的社长抱怨道粮太多,所以不想配合。后白龙显灵,将不交道粮社户的庄稼砸了。此后,各地道粮均按齐交上。

“翁(姑)婿关系”“甥舅关系”这样的拟亲属神话传说与祈雨仪式结构之间是一种互诠互释关系,这种动态的互释过程促成了拟亲戚关系网络的维系。每一次祈雨仪式的展演,就是一次对固有社会关系网络的确认,也正是在仪式不断重复展演中,既有的社会秩序得以不断地维系下去。同时,上述“恶报传说”所施加的对违反秩序者的惩罚,其本质上是不断确认金元以将形塑的社会结构。正是传说、仪式与拟亲属关系的互诠互释,共同维护了既有的网络秩序。

(二)信仰圈的再探讨

“神亲”场域中的祈雨活动以巡游性仪式实践,强化了村落间的社会秩序和等级关系,加强了村落间的联合,也建构了较为稳定的、不同层次的“信仰圈”。人与神的关系背后展示的是人与人、村落与村落之间,以及区域内部所形成的复杂的网络秩序。村落地位的高低所型构的象征秩序表现为白龙信仰圈内部的不均质性。

第一层:“拟亲属关系”形成的村落秩序。上文阐述了后则腰村与白龙神之间的翁(姑)婿关系,刘村与白龙神之间的舅甥关系,无不展示了拟亲属关系。不论是祈雨时刘村先进,还是后则腰村处于“首社”的位置,均说明基于“拟亲属”与白龙建立关系的村落享有最大的权利。

第二层:管理庙宇形成的村落秩序。相比“结神亲”缔造的拟亲属关系,第二层次的信仰圈则与元代开始形成的庙宇管理方式以及在此基础上建立村落秩序有关。至迟在元代,阳城北部的崦山白龙神信仰和南部的成汤信仰一样,成为周边村落祈雨的中心,最终形成了信仰圈的交叉与重叠现象。同时也出现了增村、义城、町店、大宁“四社”对于白龙庙的控制。四社负责神庙的日常管理、修葺和赛社时的秩序,即便是崦山白龙庙所在的刘家腰、花园条村,因为不在四社,所以只能作为小社参加。

第三层:崦山附近的村落。距离崦山白龙庙最近的是刘家腰、花园条村。可能这两个村形成较晚,所以元代奠定的“四社”里并不包括这两个村。到了清代,这两个村依然村小人少,只能附属于增村社。虽然两村距离崦山最近,但是权利却最小。

第四层:行祠。相对于崦山白龙庙这样的主庙所建构的信仰圈而言,三座行祠也各自建立了自己的信仰圈,显示了地域社会对同一文化资源的瓜分与各自利用。只是在岁月的流逝过程中,由于交通不便、各个小区域逐渐相对独立等诸多原因,围绕各自行祠所建立的信仰圈内的信众与主庙的关系日渐松散,以至在清代中期就已经很少再和主庙发生关系。

第五层:外省。从勒石于嘉庆元年(1796)的《怀庆府河内县东王召东申召西王召每年三月二十二日老庙祈拜神水碑记》可以看出,明代成化年之前,河南六村就形成了每年三月二十二日去崦山白龙庙祭拜取水的陈规。这些村落只能提前去崦山,他们没有在四月初三这样的正日子换取神水的权利。因此,离开信仰中心越远,其拥有的权利也就越小。

由上不难发现,信仰圈内部的存在不均质性。距崦山白龙庙最近,处于信仰圈最中心地点的村庄(如刘家腰村、花园条村)并不意味着在信仰圈中权利最大,反而是依靠拟亲属关系以及在此基础上形成的神亲链体系中的村庄拥有较大的权利。在姻亲关系中,女性被认为是一种特殊的礼物,当礼物赠与方赠送出这个不能以同等价值进行交换的礼物的时候,礼物赠与方在礼物交换体系中将会具有更高的仪式等级,嫁女家庭较之娶妻家庭就具有更高的仪式地位。很自然,赠出女儿的丈人亲属群体在赴崦山白龙庙祈雨中也就会拥有特殊的权利。这种“特权”除了依靠“结神亲”这种拟亲属关系形成的秩序得以维持外,还与“恶报传说”所具有的强烈的现实色彩不无关系。

四、结语与余论

林美容指出:所谓信仰圈,是以某一神明或(和)其分身之信仰为中心,信徒所形成的志愿性宗教组织,信徒的分布有一定的范围,通常必须超越地方社区的范围,才有信仰圈可言。但是信仰圈横向之间的重叠关系,纵向的变迁过程,信仰圈内部的不均质性,以及信仰者所拥有的权力的大小与距离信仰圈中心远近没有必然的联系。上述研究发现,至迟金代以降,崦山白龙庙就备受尊崇,主要原因在于祈雨灵验,而且屡受敕封。也正是在不断地“正统化”的过程中,白龙庙这座乡村的神祠被抬高到了国家祀典的高度。即便在其发展历程中存在多次虚构的合法性(主要是唐宋时期),但并没有妨碍地方的白龙信仰与王朝历史的关联。也正是在地方人士所开展的多次策略性的运用与合法性的强调中,崦山白龙最终获得了国家的认可。与此同时,通过拟亲属形成的神亲链,将阳城县县域之内,以及南太行山两边的众多村庄连接成一个共同体,这种共同的信仰密切了村落之间的联系,也加强了地方民众的认同感与归属感。然而,仪式结构所展示的信仰圈内差异性的宗教实践活动是靠何种力量能够得以维持七百余年而没有中断?首先,在既定的社会秩序中,民间传说起了重要的维护作用。也正是在被不断解释、不断实践的过程中,传说逐渐内化为地方民众的历史记忆,历史记忆最终成为了赋予集体认同的资源传统。其次,神亲关系的维持与所建构的稳定的关系秩序与文化结构,除了通过民间传说这样的社会记忆方式得以“刻写”外,仪式的不断展演也是其“刻写”社会记忆的重要工具。人在创造仪式,塑造仪式结构的同时,也赋予了仪式以意义。第三,文字的不断刻写。文字具有“魔力”效应。文字由谁来书写?怎样书写?为何书写?背后均存在着一套文化逻辑。刘村距离白龙庙比增村、义城、町店、大宁这四社远很多。按常理,祈雨的时候,距离崦山更近的“四社”比较远的刘村拥有优先权,但事实并非如此。白龙庙历史最早,最为确切的文字记载是金代进士韩士倩撰文的《复建显圣王灵应碑》。碑刻记载了刘村信士“许福”主持重修庙宇的事迹,他的功绩在后世不断传颂。在此过程中,许福所在的刘村拥有了很大的权利。随着时间的推移,这种权利的维系最终体现在拟亲属的舅甥关系的建立,以及在祈雨仪式时所具有的优先权。同时社会秩序的维系还辅以“恶报传说”这样一种人神之间的契约关系。在此需要强调的是,明代曾任右佥都御史的杨继宗和曾任户部尚书的王国光在追溯白龙庙历史的时候也是直接引用韩士倩的说法,而士绅、官僚撰写碑文,主持仪式,对地方社会来说更加具有示范作用。因此,这类通过“语言、文类或者行为表征”产生的实践活动,在延续与强化社会记忆的同时,也共同维系着地方的社会秩序与文化结构。

“中国民间信仰发展中,崇拜的神明可以看做是公众价值观的一种表达”。费孝通将传统、灵验、敬畏等价值观的表述诠释为一种“仪式”的秩序论。事实上,礼即仪式,“所谓礼治就是对传统规则的服膺”。传统社会“爹亲叔大、娘亲舅大”的谚语就是农耕社会秩序、农业文明价值观较好的表述。不论是祈雨仪式展演,还是故事传说的讲述,碑刻记载、志书文字的确认,都在互诠互释,合力维系着金元时代以来阳城县建立的这套规则。事实上,维系人与人、人与神、村庄与村庄之间长期形成的这套稳定的秩序实际上就是在维护传统的礼治秩序。只要礼治秩序不发生变动,白龙信仰圈也就不会发生根本的变化。进一步来讲,正是借助正式敕封抑或假借敕封这样的“正统化”方式,民间信奉的白龙信仰成为国家祀典所认可的乡村正神,乡村的神祠也被抬高到了国家祀典的高度。尤其是通过韩士倩、杨继宗、王国光等官员的不断塑造,以及祈雨仪式的不断展演,白龙信仰所具有的合法性和正统性也就被一次次的强化。而当某些神明逐渐被地方接受以后,神明传所伴随的观念体系会在社会层面产生影响,“政治伦理信仰”也就产生了。仪式结构、村落秩序背后反映的是区域社会历史时期以来建构的一套礼治秩序,只要礼治秩序不发生变化,信仰圈就会一直得以维系。然而,晚清以来,“四民社会”解体,礼治秩序得以维系的土壤逐渐消失,如今矗立于乡村的很多是“无根的庙宇”与不再“灵验”的神明。在此情况下,原有的依靠庙宇、神明所形成的网络在整合区域社会秩序中渐趋乏力,现代化进程中的乡村社会正在经历着深刻的重构。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《世界宗教文化》2021年第2期

图片来源:作者提供

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛