点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

作者简介

邓启耀,曾任云南省社会科学院研究员和所长,《山茶·人文地理》(《华夏地理》前身)杂志社长兼主编,中山大学人类学系教授,民俗学、视觉人类学和中文系文化遗产学博士生导师,中山大学传播与设计学院创院副院长。退休后分别续任中山大学南方学院教授、中山大学音像出版社战略发展委员会主席,现为广州美术学院教授和视觉文化研究中心主任。学术研究兴趣为视觉人类学和民俗学,部分人类学纪录片作品被邀参加国际交流,策展多个视觉文化艺术展;出版《民族服饰:一种文化符号》《中国神话的思维结构》《中国巫蛊考察》《我看与他观:在镜像自我与他性间探问》《非文字书写的文化史》等。爱走野路,曾任中国探险协会副主席。

南诏国都城巍山大理一带,由于地处“蜀-身毒道”(即现称“南方丝绸之路”)和茶马古道的十字路口,位于汉、藏及东南亚文化几大文化板块的结合部和交汇点,社会文化形态较为复杂。在南诏立国之前,社会组织尚为部落联盟制,意识形态杂糅巫教、道教等。南诏国创立后,佛教大兴,留下了诸如剑川石宝山石窟、《南诏中兴画卷》和观音传说等许多佛教艺术遗产。在这些视觉和口述的文化遗产中,我们注意到一些有趣的细节,即被描述者身份和服饰的微妙变化。我们看到,通过双向的变服改饰,促进了异文化的在地化和文化适应,完成了本区域或族群的意识形态转向及整合。仅从服饰这样一个视觉表征细节,我们即可读解到南诏社会文化转型期的某些有趣信息。

本文试图通过对民间传说和官方图像文献《南诏中兴画卷》中南诏始祖受点化而在巍山发迹的故事,结合田野考察中部分可见“遗迹”,对几种文本里人物角色及其视觉意象进行分析。试图从视觉人类学角度,探讨佛教初入“蛮地”时,是如何通过“变服”等行为,在不同地域或文化群体的文化冲突和文化融合中,完成族群互动、文化认同与信仰的在地化。

白袍老君还是袈裟梵僧?两种文本的世俗指向

在南诏国的发祥地云南巍山,唐代的事仍在老人的记忆范围,似乎消逝不久。老人们会给你讲巍山坝子东南角的巍宝山如何远在四川都可看到“青霞万丈”之类的奇观,某山某地如何风水好,“脉气”旺,王气大冒,住在这里的一个老农民,如何因之发迹为南诏创国的祖师爷。

至今还在民间祭祀中演奏古老“洞经音乐”的老人们,十分津津乐道于那位巍宝山老农民,如何因为妻子的贤惠而得到老君保佑的传说:

南诏国的祖师爷原来是个彝族(旧称“乌蛮”)老农民,六十岁了还没有一个小孩。他在巍宝山种山地,老伴天天要给他送晌午饭。有一天,祖师娘走到巍宝山的遇仙峰时,遇到一个穿白袍戴红冠,手拿鹅毛扇和白蚊帚的老头,向她讨吃的。祖师娘把背篓里的晌午饭给他吃了,回家重做。再送上山的时候,那个白袍老人还在,身边多了一个道士,依然向她讨吃的。如是三次,祖师娘都毫无怨言,把做好的晌午饭给他们了。直到日偏西,祖师娘才把丈夫的饭送到山上。祖师爷听她解释后,知道遇到了太上老君和两位天师。他们赶快回去,拜见老君和天师。老君送了六颗念珠给他们,说:“我包你家香火不断,儿孙满堂,世袭为王。”并用鹅毛扇在祖师爷的犁把上点了十三下。

回家后,祖师娘三年里连续生了三对双胞胎六个儿子,个个成器。其中,大儿子细奴逻更是天资过人。当时,蒙化(巍山旧称)一带实行部落联盟制,部落头领的推选,以铁柱上的金雀飞到谁的肩膀上为标准。结果,金雀飞到细奴逻肩上。部落头领让位给他,他几番推辞不掉,就找了个难题:“如果我该为王,剑必入此石。”挥剑一砍,剑果然入石三寸。细奴逻只好接手当王,建号大蒙国,自称齐嘉王。之后细奴逻统一各部落,兄弟六人分占六诏地盘,再后来合并为南诏国,世袭十三代,皆如老君所示。

这些民间口述文本,甚至还都同时提供一些“眼见为实”的视觉证据,用“民间考古学”似是而非的“遗迹”,印证着它们的“信史”意义。在巍宝山脚下的巍宝山乡新村村公所前新村,一些姓氏为字的彝族老人指着几间石脚土墙、木架瓦顶的房子说,老祖当年在此耕牧,房子就立在这片地基上:“那时的石脚做工粗得很,不规矩,只是砖大些,像城墙上那样。我们盖房子挖地基,挖出一些还能用的砖石,都砌到新房子里了。”他们的叙述如此,而《南诏中兴画卷》上细奴逻家房子的石脚或砖基形制规整,该是画工的美化。我想,彝族老人的叙述应该更接近事实一些。另外还有很多遗迹,都配套地印证着那些传说,比如巍宝山北面山腰供奉南诏始祖的土主庙“巡山殿”,巍宝山老君殿旁边的大石头,据说是老君打坐的石头,上面还留着打坐者衣服的痕迹。弥渡县城西铁柱庙里作为部落民主的盟誓祭祀之物的铁柱,县城北面十多公里处盟石村的“盟石”,等等。

在民间口述和视觉文本里,我们可以看到祖先崇拜、土主信仰和道教的影响,甚至还可以嗅到一点儒家的气息。现实生活中,具有巫教色彩的民间信仰,包括祖先崇拜和土主崇拜,在巍山彝族、汉族中普遍存在。唐初道教传入,关于老君和天师的崇拜,盛极一时。目前巍山道教尚有全真派和正一派两种,全真派主要为宫观里专业的道士,正一派主要是民间业余为人操办法事的“先生”。在巍山民间,凡有婚丧嫁娶、建房祈丰、求子祝寿、驱邪祛病,都会请“先生”来做法事。道教在巍山民间的实用性和影响力,似乎更大。

佛教的影响,可能主要在上层。比如画于南诏末年的《南诏中兴画卷》,出自末代南诏王舜化贞试图重申自己乃得道“真宗”的目的。纸本彩绘的《南诏中兴画卷》,在一帧长5.7米,宽0.3米的长卷上,从右向左,讲述了阿嵯耶观音化身梵僧,数度显灵以教化当地民族,南诏始祖受梵僧点化而在巍山发迹的故事。这个故事,在明万历《云南通志》、传元人张道宗著《记古滇说》、近年发现的传元人赵顺著抄本《焚古通记浅述》、各本《南诏野史》、清人文果《洱海丛谈》、清康熙年间喜州圣元寺僧寂裕刊刻的《白国因由》、清圆鼎《滇释记》均有记述。在南诏的官方文献和文人的书写中,点化者都是观音化身的“梵僧”。

同样一件事,在不同文献不同讲述者的叙述中,点化南诏始祖的那个关键角色是不同的,这要看讲述故事的人有什么信仰和取什么立场。在民间,点化南诏始祖的是穿白袍拿白蚊帚的汉地道教宗师“老君”;而在官修图像文献《南诏中兴画卷》里,点化南诏始祖和野蛮“蕃族”的,却是披袈裟戴赤莲冠来自西域的“阿嵯耶”观音。

这个差异很有意思,两种文本有不同的世俗指向。

一是意识形态指向。巍山本土原生意识形态是以祖先崇拜、多神崇拜为基础的原生信仰,主要表现形式为土主崇拜和对泛灵世界的祭祀。在与内地经济文化交往中,汉文化的影响逐步渗入。唐初传入道教,儒家传统也在民族上层有所接触。南诏国建立后,与唐王朝和吐蕃的关系十分微妙。由于发生了几次和唐王朝的摩擦,与内地交往时断时续;而南方诸古道的便利,又使南诏国与吐蕃、南亚及东南亚的交往日趋频繁,所以,来自西域擅长法术和祭祀仪式的佛教密宗,与南诏本土的泛灵崇拜,有机结合为一种叫“阿吒力”教的密宗教派(后俗称“白密”),主要供奉来自西域的“阿嵯耶”观音和“大黑天神”。据宗教学考察,在洱海区域,佛教密宗“阿咤力”教派较早进入,画卷上“梵僧七化”即为当地最早的观音故事,具有密宗的神秘色彩。传说此教派为传教的需要,常施法术,大显神通:或广留圣迹,使民敬畏;或变服改装,以“顺蕃俗”,与当地风俗民情交融在一起;或御龙制水,迎合洱海区域人民求治水患的心理;或在唐朝大军压境之时,施展法术,扰乱敌阵。所以,它迅速成为南诏时期显赫一时的“国教”。南诏王聘请了一些“阿吒力”法师作为“国师”,在国家祭祀、战争和意识形态管控方面发挥作用。尽管在国家层面南诏国极力推行佛教,试图通过官修国家文献(如《南诏中兴画卷》)的形式使意识形态规格化统一化,但在民间还是泛灵的基础。从祖先流传下来的诸灵,到汉地来的道教诸神,再到西域引进的“阿嵯耶”观音和“大黑天神”,民间不分彼此,也无高低,一概都拜。直到现在,老君和观音同坐一殿,山精野怪、道教神众和诸佛菩萨的雕版木刻“纸马”在一个法事仪式中混合使用,老君传说和观音传说一起流传,在巍山、大理一带还很常见。

一是社会政治指向。南诏国建立之前,巍山大理一带尚实行部落联盟民主制,不同地区由不同部落或“诏”分而自治之,另外以“神判”(如祭祀铁柱期间看鸟飞到谁肩膀上之类)方式,公推一个盟主作为协调人召集人。盟主自己也分管一地,并不能插手其他地方的事务。细奴逻当上盟主之后,逐渐将分散的部落归并为六“诏”。从此大权独揽,六诏合一为南诏,走上了向君王世袭制转型的套路。到末世南诏王时,危机渐显,别人看权力诱人,也想取而代之。南诏王试图通过官方文献,再次强调自己“王权佛授”的正版地位,但正如自己祖辈做过的事一样,人家也早不屑于理会这些说辞,该出手时就出手,把前朝痕迹抹得干干净净。只是为了在狂杀人之后寻点心理安慰,大量铸造了一些佛像。老百姓就没那么势利,他们把南诏初王奉为土主,建了巡山殿,让他做巡山的爷,继续保佑山里的乡亲。

外来梵僧变服改饰的“在地化”过程

下面我们进入细节,仅从《南诏中兴画卷》及所附文字,看“梵僧七化”过程中与服饰及服饰变化相关的内容,以此窥见佛教传入巍山过程中发生的冲突、互动与融合。

第一化,画南诏初王细奴逻迁居巍宝山后,在巍宝山前新村安了家。他的家房舍瓦顶红柱石基,家里有穿交襟大袖长袍和百褶长裙,束腰带,打赤脚操持家务的女人们。主妇佩饰珠宝项链及耳环手镯,室内陈设讲究(桌子铺有红色桌布,桌上器皿造型精致),室外晾晒黑色布帛(似为后来浔弥脚布施给梵僧的缠头布)。天空中,文有“天乐时时供养”,武有十二“天兵来助”。天女穿的都是汉式广袖深衣,武士亦着汉式甲胄,说明汉式神灵及其服饰,已经成为“上层”认同的主流样式。这时梵僧出现了,他满脸毛胡子,头戴赤莲冠,身穿红色交襟长衣,罩蓝袍,披绿色方格袈裟,脚着西域式长筒靴子,托钵向两位主妇乞食。身着朴素家居服的细奴逻夫人浔弥脚和儿媳梦讳,从房间取来刚做好的食物施以梵僧。画卷上南诏始祖居住的房子,依山傍水,祥云缭绕,房院花树茂盛,众鸟翔集(图1)。

图1

第二化,梵僧吃饱,“在奇王家内留住不去”。穿红锦绣袍的文士罗傍则“遇梵僧以乞书教”,着锦服披虎皮的武士各群矣立后旁听。物质食粮与精神食粮的初次互馈,以这样的方式发生了。趁男人们在做文化交流,主妇浔弥脚换上色彩鲜艳的衣服,和儿媳梦讳担起篮子,为在山田里耕作的男人们送饭。不料路上再遇梵僧,他竟然先她们一步候在了半道。这梵僧本来已经在她们家受过施舍的,此刻却继续跑到两人前面来讨吃,明摆着是看她们在饥肠辘辘的老公和本来已经吃饱的梵僧之间如何选择。两个女人先布施了他一个黑淡彩丝绸缠头,让他“叠以为首饰”,再把准备送给老公的“耕饭”施与梵僧。梵僧“顺蕃俗缠头”改装,把自己的赤莲冠置于路边的石头上,把饭吃光(图2)。

图2

第三化,“浔弥脚等再取耕饭家中,送至巍山顶上,再逢梵僧坐于石上。”这时梵僧在女人们面前显示了几个神迹,幻化出白马、白象和青沙牛,并在白马白象上方出现身穿汉式交襟长衣,手持金镜和铁杖坐在云端的两个侍童,梵僧亦升空居中坐于云端,背有光焰。女人们看到这样的奇迹,“敬心无异,惊喜交并,所将耕饭,再欲施之。梵僧见其敬心坚固,乃云恣汝所愿。”女人们本无大愿,但梵僧却许诺她们的先生,将得到“鸟飞三月之限,树叶如针之峰,奕叶相承,为汝臣属”的回报。授记结束,女人们急呼正在耕地的丈夫,告之“此有梵僧,奇形异服,乞食数遍,未恻圣贤,今现灵异,并与授记。”细奴逻等“相随往看圣化,诸余化尽,唯见五色云中,有一圣化,手捧钵盂,升空而往。又光明中仿佛见二童子,并见地上有一青牛,余无所在。”往看石上,有白马、白象和青沙牛分别留下的脚印。而梵僧,不仅像佛陀一样留下脚印,他坐过的石头上竟然留下了衣服的痕迹。衣痕可以留迹于石,足见其衣之分量不同寻常。就像“民间考古学”一样,《南诏中兴画卷》也特别强调:这些痕迹,“于今现在。后立青牛檮,此其因也。”由于女人们的善良,农夫细奴逻时来运转。梵僧几试之后,鉴定合格,示现神迹,浔弥脚等立刻跪下接受了授记(图3)。

图3

第四化,描绘了佛教初入“蛮地”的情况。大理地区原住民主要是乌蛮、白蛮等,以土主、本主崇拜或道教为主要信仰。佛教最初传入大理地区时,遇到不少阻力。虽然在衣着上汉化程度较高的细奴逻一家信了佛教,但同乡那些椎偏髻、跣足,上身穿坎肩,下着裙式“笼基”和短裤,饰有臂箍、手镯和脚环的其他“蕃族”村民,并不买梵僧的账。从他们剑拔弩张的神态中,明示他们拒绝接受“奇形异服”的外来念经的和尚。穷石村村主王乐等人把他牵来的白狗宰吃了。第二天早上,梵僧询问狗的下落,村人凌之,“僧乃高声呼犬,犬遂嗥于数十男子腹内。偷食人等,莫不惊惧相视,形神散去。”有此教训,村人本该服了,但本土的解释系统在此时发挥了作用。拥有巫术信仰的乡民“谓圣僧为妖怪”,仗着人多势众,“以陋质为骁雄”,索性一不做二不休,实行“暴民政治”,把梵僧连人都一起“做”了。他们夺了梵僧的钵盂锡杖,然后扯衣扒靴,刀矛齐下。其中,左侧一穿蓝色衣、锥髻赤足佩剑者,正紧紧拽住梵僧披挂的一条白色带子。这条白带子,据说是婆罗门教中学通五明的学者(班的达)所佩项带。村人把梵僧杀死,肢解为三段,焚化,再将骨灰装在竹筒里,抛入澜沧江。不料梵僧竟“破筒而出,形体如故,无能损坏”。梵僧被扒下的长筒靴子化为石头,他的锡杖钵盂,事后被送到南诏王宫垄于山内道场祭献。(图4)。

图4

第五化,梵僧看他们“根机下劣,未合化缘”,准备放弃,“因以隐避登山”。他的长筒靴子既已化为石头,只好换上相对适应环境一些的浅帮拖鞋(屟履),准备走人。但村主等人还不罢休,光脚丫奔走或骑着无镫的马、牛,追杀梵僧。梵僧缓步行走,他们却怎么也追不上。村民们张弓投矛,欲伤梵僧。梵僧回身而视,以观音习惯的姿势,将瓶中净水用树枝洒出。村民投出的长矛和射出的箭,纷纷变成莲花坠落。村民这才服了,“归心稽颡服罪”。(图5)。

图5

第六化,梵僧行化至忙道之界,这个地方的人依然“未识圣人”。梵僧懒得继续那么辛苦地行走教化了,便腾空乘云,化回真身(阿嵯耶观音)。大头领见到大为惊骇,忙打铜鼓,召集村民,率众合掌向圣像礼拜。大头领椎偏髻、戴粗大耳柱和项圈,赤裸上身,光膀子饰有臂箍和手镯,下身仅穿一条类似东南亚“笼基”的白色短裙,有带从中收束,跣足,足腕戴脚环。梵僧又化为另外一位扶杖,穿圆领汉式长衣,靸人字拖鞋的老人,自称可以把铜鼓熔铸为空中那个圣像,“毫厘不异”。大头领等惊喜从之,把村人的铜鼓集中起来,交给老人铸造圣像(图6)。

图6

梵僧化为铸匠,将部落神器铜鼓解熔,铸为阿嵯耶观音像,这个细节也很有意思。在云南一些少数民族中,铁匠和头人、祭司一起,是重大节祭活动中的“三个代表”。头人是传统制度文化的代表,祭司是传统精神文化的代表,铁匠是农业社会先进生产力的代表。远古圣王因铸鼎而王天下。在冷兵器和农具时代,谁拥有铸造技术,谁就拥有了权力。

南诏国建国之前,祭天是本土信仰的方式,铁柱是权力的象征。在铁柱前祭天,是当时部落联盟民主制以“神判”推举盟主的仪式,也是《南诏中兴画卷》的结点。椎高髻,穿圆领汉式长衣的九首领铁柱祭会时,细奴逻家树上栖息的鸟飞歇铁柱并落于坐在后排的主人肩臂,八日乃去,众人以为神灵显兆,老盟主遂将部落联盟的头领位置推让于细奴逻。细奴逻谦让道:“如果我真能当王,就看看这把剑砍不砍得进大石头。”说着举剑砍石,果然剑砍入石三寸。农夫细奴逻从此走上王者权坛,开疆辟土,将南诏国的版图扩展到鸟飞三月才飞得完的广阔地域。被剑砍过的石头称作盟石,而拥有这块石头的村子即为盟石村。这个段子,在典籍上和民间口头上,都是被说了又说的。铁柱上的神鸟飞到坐在后面的细奴逻肩上,从此改变了一个人和一个时代。画卷上解熔铜鼓,铸为圣像。祭铁柱(图7)。

图7

第七化文字部分较长,先述某年使大将军和酋望至益州,遇到一个金和尚,说云南自有圣人(密宗习惯,佛、菩萨名号前习加“圣”)入国授记,奇王得以兴王业并称为国。接着纠正了授记者是玄奘的传言,明确指出是“西域莲花部尊阿嵯耶观音从蕃国中行化至汝大封民国”来授的记。为了增强“君权神(佛)授”的合法性信念,南诏王还想寻得一些“圣化”的物证。在这个按圣旨由军人和官员负责执行的“考古”运动中,竟然貌似找到了“化石”——即第四化所述故事中,被暴民剥去、化为石头的梵僧之靴。官员们想取样带回来汇报,又怕动了这个不可移动文物,不合皇帝的意思,只好绘图上呈。知道了幼王想“博古今”,追溯“何圣为始”的意图,马上有人跟进。后来,还找到了第六化所述梵僧变的老人铸造的阿嵯耶观音圣像。包括《南诏中兴画卷》在内,这一切都是末代南诏王想拿出祖先功德和“圣化”故事来压压场子的做法,这基本是王朝气数将尽时的一种习惯套路。

第七化图绘铜鼓所化的“阿嵯耶”像,肃然而立,穿着和当地骠信(创国南诏王)和邑主大致相似的裙子,连褶纹都一模一样,也一样光着上身,佩饰耳环、项圈、臂箍等,只是发髻更高,裙子更长。围绕圣像的是身穿不同服装的各色人等,合十敬拜。而弃置在圣像下面的是铜鼓。画卷上众王合掌膜拜“阿嵯耶”像(图8)。

图8

据《南诏中兴画卷》载,梵僧显圣后,“归心稽颡服罪”的“蕃族”村民把当初他们抢夺的梵僧遗物供奉起来。梵僧所留的长筒靴子既已“变为石,今现在穷石村中”,对其“钵盂锡杖,王乐差部下外券赴奏于巄于山上,留着内道供养顶礼”。这是关于大理地区佛教寺院最早的记录。明正德《云南志·山川》载:龙宇图山在府城西北三十五里。蒙化龙伽独自哀牢将其子细奴罗居其上,筑龙宇图城。自立为奇王。今上有浮图及云隐寺。巍山坝子西北方向的南诏都城巄于图城遗址一带曾建有大量寺庙,南诏立国时盛极一时,迁都后废圮了,仅从后来的记录和当今的考古发掘中可得一二。当地村民告诉我:“巄于图古城早就毁了,就剩这些瓦渣渣啰。听老人款(讲),这点原来旺得很呢!一坡都是村子,密扎扎的,煮饭闻得着香,放屁听得见响,你说人烟有多密!你们来的那边有个山箐叫米汤箐,就是巄于山的人淘米煮饭滗出来的米汤,都淌成了山箐。那个时候,山上树又高又密,家家屋前的树头上歇着孔雀。水泉高,到处都是清丝丝的山泉水。”

在巄于图城遗址附近,有一座红土垒筑的土主庙“打猎将军庙”。守庙的老婆婆告诉我们,这位将军是奉令通知邓赕诏诏主参加六诏之会的信使,后来得知诏主在松明楼被烧死,悔恨难当,也跟着自尽了。这位有情有义的将军便被人们祀为地方的保护神和赶马人的土主。巄于图城遗址附近的西边大寺,传说最初是供奉梵僧所遗钵盂锡杖的地方。过去赶马的路过这里,都要进去烧几炷香。为诏主献身的“打猎将军”,后来成为佑护赶马人的土主,被人立庙祭祀。

阿嵯耶之“化”与滇西族群的社会文化变迁

在读图的过程中发现,仅仅体现在服饰上的内容就很有意思。我们试观察画卷上梵僧、阿嵯耶观音、天神和俗人的服饰,可以看到这几方面的情形:

梵僧的变服从俗

《南诏中兴画卷》演绎了赤脚的耕夫变为南诏初王的故事。其实,细奴逻的转运,首先是得益于他的妻子浔弥脚和儿媳梦讳。这两位善良的女人,在给细奴逻送饭的时候,一而再,再而三地把饭施于梵僧,不仅施饭,还施了“黑淡彩二端”缠头布。梵僧也“顺蕃俗”脱了莲花冠,改为缠头。

这一送一脱很有意思。梵僧不缺帽子,而且红色的莲花冠还更漂亮。但细奴逻的女人为什么还要送一个土里吧唧的黑布包头给梵僧呢?或许是善良的女人希望梵僧到了陌生环境,不要太过招摇,以免惹祸?莲花冠是八世纪入藏的印度佛教大师莲花生所戴之冠,后演变为藏传佛教宁玛派的传统着装。也有说梵僧所戴连花冠是莲花部的标志性饰物,而莲花部为密宗胎藏界三部之一、金刚界五部之一。西来的梵僧头戴莲花冠、脚穿高筒长靴(图9-1)。《南诏中兴画卷》文字卷记已经说明:“保和二年乙巳岁(825),有西域和尚菩立陁诃来至我京都,云:吾西域莲花部尊阿嵯耶观音,从蕃国中行化至汝大封民国,如今何在?语讫,经于七日,终于上元莲宇。我大封民始知阿嵯耶来至此也。”西域莲花部尊阿嵯耶观音化为西域梵僧从蕃国(西藏)行化至此,莲花冠应该是他身份的象征。但是,为了“顺蕃俗”,梵僧放弃了这一重要的服式,戴上了女人们送给他的具有当地民族特色的黑布包头。善良的女人施了“黑淡彩二端”缠头布,梵僧“顺蕃俗”脱了莲花冠,改为缠头(图9-2)。尽管梵僧已经换上了本地头饰,但他的外地人长相和与当地服式格格不入的奇装异服,特别是在“俗皆跣足,虽清平官、大军将亦不以为耻”的地方,他那长靴尤其显得招摇。梵僧先是受到挑衅,当地人把他的狗烹了。梵僧小施法术没有吓住他们,反被一拥而上的众人扯衣扒靴,招致了杀身之祸。虽然他复活了,但具有西域特征的长筒靴子还是没能还原。梵僧被村民肢解,弃置的长靴化为石(图9-3)。他此一行,已经从头到脚失去了两个衣物,一是象征他佛教密宗身份的莲花冠,因礼俗而自觉放弃;二是显示他地域来历的长筒靴子,因暴力被强行脱下,复活后换上了当地的浅帮鞋。(图9-4)

图9

“阿嵯耶”观音服饰的本土痕迹

我们已经注意到,“阿嵯耶”观音服饰与印度秣菟罗佛教造像和东南亚民间信仰及民族服饰,具有某些文化上的关系。在《南诏中兴画卷》上,我们惊讶地看到,“阿嵯耶”铸像服式竟和当地骠信和邑主的服式大致属于同一个类型(图10)。他们的发髻、耳环、项圈、臂箍等十分相似,也是上身赤裸,下身穿裳裙或滇西和东南亚少数民族习穿的“笼基”,式样和褶纹都属同类如果阿嵯耶观音的服式来自南亚或东南亚一带,那么,这些具有同样服式的人们是否与观音的服式同一来源呢?如果是,说明至少在大理地区,南诏时与南亚东南亚的族群跨界交往就已经深入到不同部落群体中了;如果只是士人和山民的服式差别,那观音选择山民的半裸短裳裙而非士人的宽袍大袖,就更有佛教传入时在地化的倾向。画卷上众王与“阿嵯耶”像服式比较。

图10

“阿嵯耶”造像的服式,从唐代一直流行到清代,覆盖空间亦从洱海地区延展到滇池地区。滇池边的观音洞,绘有一些佛教壁画。其中,在裸身坐在虎皮上的佛陀旁边站立两位菩萨,一位赤裸上身,下穿筒式裳裙与阿嵯耶类似;另外一位上身穿开襟衣,内穿红色抹胸,下穿百褶长裙,围绿色腰饰(图11)。

图11

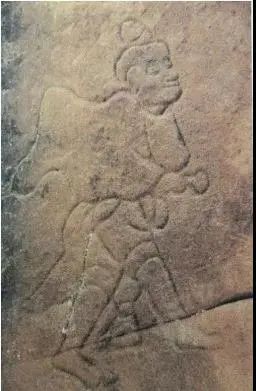

剑川石宝山石窟中,甚至有一位披着毛毡的梵僧(图12)。这些都是云南古代民族常有甚至延续至今的服式。虽然我们无法断定包括“阿嵯耶”观音在内的佛教造像服饰与南诏或其他土著服饰有什么关系,不过,这类和东南亚族群十分相似的服式,或可视为南诏与东南亚族群互动的一个侧面。它们至少在诸佛或“阿嵯耶”观音落地时,能够获得本土族群更多的认同。

图12

唐初梁建方《西洱河风土记》关于大理地区人们服式的记述:“男子以毡为帔,女子絁布为裙衫,仍披毡皮之帔,头髻有发,一盘而成,形如髽。男女皆跣。”在剑川石钟山石窟中披毡人石刻像中得到了印证。

服饰类型及其族群区别或社会分层情况

在《南诏中兴画卷》上,我们看到的服饰,大致有如下类型:

1. 高冠和头囊。在南诏时代,高冠和头囊是地位极高者的象征。梵僧初入“蛮地”,他高而鲜艳的赤莲冠引人注目(图13);“阿嵯耶”观音的宝冠也很高,足以安放一尊坐佛(图14);南诏王的头囊,在古代就已经引起注意,因为它太独特了(图15)。唐代《云南志》(《蛮书》)对其型制用料有详细描述:“其蛮,丈夫一切披毡。其余衣服略与汉同,唯头囊特异耳。南诏以红绫,其余向下(官将)皆以皂绫绢。其制度取一幅物,近边撮缝为角。刻木如樗蒲头,实角中,总发于脑后为一髻,即取头囊都包裹头髻上结之。”类似型制的头囊,只在敦煌壁画的西夏供养人(疑为一位王者)图像上发现。

图13、14

图15

巍山彝族一直自称自己是南诏王的后裔,在离南诏王老家不远的彝族山村里,姑娘仍然喜欢高高的头饰,她们的服饰,艳得和王妃一样(图16),甚至妇女背后的挂饰也基本类同。在大理,吃斋念佛的“斋奶”们,凡参与重大节祭,大多都会在背上挂一串背饰(图17),与南诏王夫人背饰相似(图18)。

图16

图17、18

2. 椎髻跣足、上身赤裸或坎肩与下身围短裙式。西南民族多椎髻,上身赤裸或穿坎肩短衣,下身围短裙、穿短裤或兜裆布,赤足;南诏国“俗皆跣足,虽清平官大军将亦不以为耻。”即使是王室贵胄,身穿长衣,豪华装束,下面也都光着脚板。奇怪的是,地方头领(图19)不仅赤足,还上身赤裸,下身只围一短裙,服式与“阿嵯耶”观音(图20)属于同一类型。这是否暗示着一种共同的文化脉象?值得细究。直到近代,当地民族“椎髻跣足”的装扮和“笼基”式短裙等服式才逐渐变异,但开襟坎肩、宽裆齐膝裤却依然存在。

图19、20

3. 汉式长衣。汉式长衣(图21~22)在《南诏中兴画卷》有多层次的人神混穿。最初协助初王天界神灵,天女穿广袖深衣,天将着短衣甲胄,显然是汉地神灵。老百姓从服饰上看大致有两种,被视为“以陋质为骁雄”“根机下劣”的乡民穿短装或赤裸上身,“开化”程度较高、容易接受外来文化的男子无论农夫、工匠还是官员、国王都穿圆领或交襟长衣,区别只在:一般人椎髻,官员有帽饰,王族或功臣有头囊;女子穿交襟大袖长袍和百褶长裙,束腰带,汉化程度较高。与内地汉人唯一的区别是打赤脚。

图21

图22

《南诏中兴画卷》描述了佛教密宗在唐代传入中国西南少数民族政权统辖地区“南诏国”的时候,曾与当地原生信仰发生过冲突。通过传教者的教化、许愿、“斗法”,主动进行了各种在地化的文化适应,不断变服从俗,逐渐融入到当地信仰系统中。其中,中国西南地区来自汉文化、藏文化和东南亚文化的影响较为错综复杂,佛教汉传、藏传、南传各宗在不同民族中产生程度不一的交集,其佛教造像也由此呈现了千姿百态的民族化服饰风格。在现实生活中,佛教中的毗沙门天王、观音、大黑天神、阿梨帝母、弥勒等与当地本主共享祭坛,甚至成为不同白族村落的本主。

俗界的服制,体现了明确的社会分工和阶层位序;神佛界的服制则可看出中原信仰体系和西域佛教在此的交集和互动。

仅仅通过对巍山民间传说和《南诏中兴画卷》中圣俗服饰的变化这样一个细节,我们已经看到南诏国时期滇西族群社会文化变迁的许多有趣的故事。其中,作为“蕃族”的民族服饰,是本土原生文化的视觉符号,它主要流行于底层村民和地方头领之中;这种服式,与南亚东南亚一些族群和神佛服式,似乎又是一脉相承,具有文化上的许多相似之处。而在民族上层,受汉文化的影响又是显而易见的。在梵僧到来之前,他们已有身穿汉服的天神护佑;他们自己虽然仍在赤足,汉式深衣却已成为身份和教养的象征。他们曾通过馈赠民族服饰(缠头),希望梵僧对原住民习俗有一定的认同,梵僧也接受了这种善意,部分地改变了行头。遇到冲突的时候,服饰也是关注的要点之一(如村民强行扒衣脱靴)。而当矛盾化解,对于观音原型的追捧和对其造型、服式的认同,立即成为了主流。

佛教在传入中国不同地域不同族群的时候,曾与当地原生信仰发生过冲突,通过教化、许愿、“斗法”等方式,主动进行了各种在地化的文化适应,不断变服从俗,逐渐融入到当地信仰系统中。其中,中国西南地区来自汉文化、藏文化和东南亚文化的影响较为错综复杂,民间信仰、道教和佛教汉传、藏传、南传各宗在不同民族中产生程度不一的交集,其宗教造像也由此呈现了千姿百态的民族化、地方化的多元服饰风格。

图文来源:微信公众号“云南师范大学学报哲社版” 2021-07-26

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛