点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

作者简介

杨银波,陕西紫阳人。陕西师范大学音乐学院博士研究生,主要研究方向为民族音乐学、音乐教育学。先后主持《麦盖提刀郎木卡姆研究》《“核心区”外刀郎木卡姆调查与研究》等省部级课题7项,出版《紫阳民歌音乐研究》等专著2部,发表《“体制外”的非遗困境——以南疆刀郎文化区的考察为例》等相关学术论文20余篇。

摘 要

刀郎木卡姆流传于新疆南部塔克拉玛干沙漠西北缘的叶尔羌河畔,是歌、舞、乐于一体的民间歌舞套曲,在无文本记录的传统刀郎社会中,局内人的身体是储存、内化、再现、重构其表演的主体。在宏观的社会环境和具体的“场域”中个体的身体被历史地建构,从而生成习惯性的“身体技术”,这种习惯性的“身体技术”在音乐表演文本的生成和重构中有着决定性作用。刀郎木卡姆表演个体的“身体技术”是在木卡姆团队、麦西来甫场景、刀郎文化系统三层语境的包围中生成的。变动不居、动态开放的多层语境必然建构着与之相适应的、开放性的身体记忆,模塑着能够适时而动的身体行为。由此,当表演现场身体符号转码成音响符号时必然伴随着信息的变形,使得每一次的表演再现都带有文本的“续写”和“重构”特点。

关键词

刀郎木卡姆;身体记忆;

动态语境;技艺建构

引 言

刀郎木卡姆流传于新疆南部塔克拉玛干沙漠西北缘的叶尔羌河畔,是一种群体性歌舞套曲。没有文本记录的刀郎木卡姆“活”在每一个表演者的身体中,与西方音乐以“曲谱文本”为中心不同,刀郎木卡姆“孕育了一种以演奏家为中心,并以唱(奏)操作行为为核心的注重过程、动态、功能的整体性音乐观念。……换句话说,形成了以身体行为为中心的实践性的音乐构成观。”本文受社会科学领域的“身体转向”以及音乐学领域的“以表演过程为中心”所启发,以期从身体记忆的角度去解读刀郎木卡姆传承的“活性”特质。

一

文本建构

与再现过程中的身体参与

(一)身体与身体记忆

身体承载着丰富的社会文化信息,是一个可以由文化在其上面书写的“文本”,也是可以铭刻事件的“平面”。法国社会学家布迪厄认为,人类的文化行为和文化记忆以“习性”的方式储存于“场域”中的身体,“习性”引导我们在社会实践中生成一种“做或不做某事”“这样做或那样做”的一种身体状态。当习性形成的情境出现时就会激活这种身体化的实践知识,使之成为行动的指南。与布迪厄的“习性”相比,莫斯的“身体技术”更加具体与微观。“身体技术”是由一套特定的身体运动或者形式组成的,靠训练和教育的方式习得,服务于一个特定的目的、功能或者目标(比如行走、跑步、跳舞等)。个体总是生活在一定的社会环境之中,其身体上“铭刻下什么样的事件”,最终生成何种类型的“身体技术”,往往是由个体所在的宏观社会和具体“场域”所规约的。布迪厄的“习性”具有非意识性,莫斯的“身体技术”也是在一种无意识的状态下形成的。保罗·唐纳顿将这种无意识的“铭刻”称为“习惯记忆”,这种记忆不需要经常回忆何时何地掌握了它,仅通过现场操演就能够确认记忆存在。维吾尔族民间有一句习语,“会说话就会唱歌,会走路就会跳舞”,说明唱歌与跳舞的技能已经内化于身体之中,在语境刺激下能够以习惯性的身体行为予以呈现。

(二)表演文本建构

与再现中的身体

在民间口传艺术中,身体行为是文本的一部分,参与着文本的构建与再现。“伯克莱·皮博蒂在论及身体行为时说:‘传统的诗歌创作总是和手势关联在一起的,澳大利亚等地方的土著一边唱一边使用一连串的身体动作。还有些民族边唱边用手拨动念珠。吟游诗人的吟诵往往用乐器或古乐伴奏。’……帕里在搜集录制《塞尔维亚-克罗地亚英雄歌》时的某个时段恰逢国王被暗杀,只允许歌手背诵史诗而没有音乐伴唱。结果录制出来的文本散韵结合、缺乏节奏、形式上非常糟糕。”说明了音乐符号在诗歌文本构建和再现中的作用。音乐本身是靠拨弄乐器的一系列习惯性动作而产生的,即便这一系列的习惯性动作并没有产生声音符号这个结果,动作本身依然具有辅助文本再现的功能。笔者2014年在喀什岳普湖县阿洪鲁库木乡采访一位70岁的维吾尔族女歌手的经历至今记忆犹新,该艺人来的匆忙忘了携带乐器,录制时总是无法连贯地回忆起一首完整的民歌。在断断续续的歌唱中她眼光四处扫视,直到她发现角落里的一把笤帚,眼睛立马有了神采。她拿过笤帚像持弹拨尔的姿势那样抱于怀中,双手做着上下扫拨的动作,顺利回忆起了所有的民歌。

手势、姿态、表情等身体动作在刀郎木卡姆的文本建构和再现中极为重要。刀郎艺人通过眼看、耳听、口念、模仿等多种方式获取表演信息,这些信息被过滤、转码、重组成一系列符合个人习惯的动作符号,并通过实践中反复操演形成身体记忆。或许,“在早期的操演中,必须有意识的选择每一个后续动作。由一系列错误的选择构成行动。但是,习惯最终被养成,每个活动都促成了下一个恰当活动,不会出现其他自然选择,也用不着借助判断意识。”这就是唐纳顿所说的“体化实践”。依赖“体化实践”存储的记忆具有开放性特点,为文本的“续写”与“重构”留有空间,一旦这种“体化实践”被“刻写实践”代替,也就意味着文本“被不可变地固定下来,其撰写过程就此截止,”转而变成封闭性静态文本。虽然,身体行为参与文本建构与再现并非刀郎木卡姆的专利,但不同表演艺术的身体参与程度是不同的。对于刀郎木卡姆而言,身体是技艺存储、内化、再现、重构的唯一主体,乐舞一体的互动、鼓不离手的歌唱、器身合一的演奏、普遍共享的舞蹈,都彰显着身体的重要性。离开了身体,表演文本无法生成,也无法再现。

艾海提·托乎提演奏刀郎热瓦普。

杨银波摄

二

动态的多层语境建构着开放性的身体记忆

音乐记忆的身体建构离不开语境,记忆再现同样需要语境的刺激。“语境围绕着音乐,并解释着音乐,或者说,在语境的整体中音乐才能存在。”山口修说,“除音乐本身以外,还必须同时把握围绕音乐的周围事项,才能够获得对音乐的真正的理解。”刀郎木卡姆的语境可分四层。

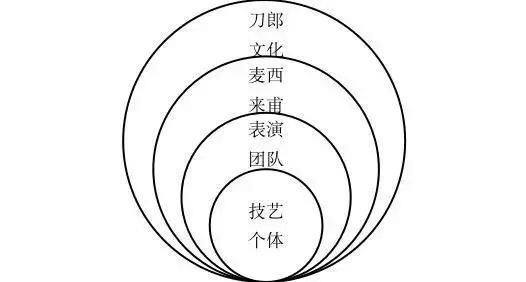

图一:刀郎木卡姆的四层语境

如图1所示,技艺个体首先依附于表演团队,团队又依附于麦西来甫,麦西来甫形成于宏观的刀郎文化系统。技艺个体被不断扩大的三层语境所包围,身体记忆的建构受这三层语境的影响与制约,离个体越近的语境层影响越直接、越显性,越远则越间接、越隐蔽。

(一)微观语境

——个体依附的木卡姆团队

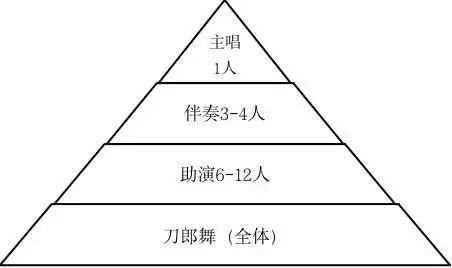

刀郎木卡姆是歌、舞、乐于一体的综合表演艺术,每一次表演既是集体经验的表达也是个体记忆的建构,团队中不同的身体技术构成了一个金字塔的模型。

图 2:刀郎木卡姆团队构成

如图2所示,最上两层通常被称为“木卡姆奇”,他们的技艺水平对整个团队的表演质量有着决定性影响,主唱是绝对的权威;助演层是技艺不熟练的歌者和演奏者,还不能独立担任一个领唱或伴奏的角色,尚处在实践训练阶段,部分人通过努力可以跃至金字塔顶端;刀郎舞是“局内人”普遍共享的“身体技术”,也是刀郎人身份认同的基本表达。“团队在场”对于技艺个体而言是最微观的语境,身体技术在团队互动中逐步形成、巩固和内化。

首先,个体角色在团队参照中得以确立。个体必须熟悉自己在团队中所扮演的角色以及与角色相适应的身体技巧,在团队互动中能够熟练操控自己的身体,发出团队认可的动作与声音符号。个体技艺只有成功融入团队表达才有意义,否则无论拥有多么娴熟的个体技巧,其身体记忆都没有真正建构起来。就如,舞者不会在“木凯迪曼”邀人跳舞,不会在“赛勒克”游离于圆圈之外;辅助演唱者不会在木凯迪曼部分参与歌唱;伴奏者不会在手鼓结束前停止演奏。这些得体的身体行为都是在团队互动中建立起来的习惯记忆,是个体私下练习无法获得的身体经验。

其次,个体的身体记忆在团队互动中形成并巩固。具体表现为五个方面:一是“木卡姆奇”与辅助表演者之间的互动。辅助表演者在“木卡姆奇”的带动下参与,生涩、不连贯的身体动作在团队的庇护中操演,通过“木卡姆奇”的提醒与暗示,身体在犹豫、试错、间断的运动中逐步连贯起来,建立起身体记忆;二是歌唱与伴奏者的互动。歌唱与伴奏在长期的合作中,已经建立了相对稳定的对应关系,特定位置的歌词及唱腔与相应的演奏姿势及声音符号相呼应,表演中二者相互参照与提醒;三是乐者(演奏与演唱者)与舞者的互动。热情高涨、动作协调的舞者会给予乐者正面的反馈,他们会延续当前模式。如果反馈相反,就会调整曲目、速度、情绪,以达到对舞者更好的刺激;四是主唱的手鼓与全体参与者的互动。主唱的手鼓是全场的指挥,把控着表演的起止、速度、情绪与变化。击鼓姿态的变化意味着音乐进程或情绪的转换,局内人能够理解这种符号意义,并作出适当的身体调整;五是舞者之间的互动。刀郎舞有一套完整的身体规程,建立在一系列的配合与协同之中,在不同阶段对应着男女不同姿态的对舞、绕圈、踏步、旋转、竞技等动作。

团队互动不仅建构着个体的记忆,也强化和巩固个体记忆,还会将处于遗忘边缘的记忆予以激活。麦盖提县央塔克乡的卡龙琴师艾麦尔·依麦尔曾告诉笔者,如果不是在团队的表演中听着手鼓节奏与歌唱,自己私下也很难独自演奏一套完整的木卡姆。正如哈布瓦赫所说:“就像上帝需要我们一样,记忆也需要他人。……大多数情况下,我之所以回忆,正是因为别人刺激了我;他们的记忆帮助了我的记忆,我的记忆借助于他们的记忆。”

(二)中层语境

——多样化的麦西来甫场景

麦西来甫是刀郎人的群体性聚会活动,刀郎木卡姆是麦西来甫活动中必不可少的内容。刀郎人用“没有离开木卡姆的麦西来甫,也没有离开麦西来甫的木卡姆”来描述二者关系。麦西来甫类似于米尔顿·辛格的“文化展演”,也与象征人类学的“元文化的展演”相似。刀郎人以高度结晶化的方式将自己的文化展示给同伴观看,其核心性的文化意义与价值观念被通过象征的形式公开展演与评论,具有浓重的反思性特征。

麦西来甫是团队表演所在的时空场域,是个体技艺建构的中层语境。不同类型的麦西来甫具有不同的场景效应,对身体记忆的建构有不同的影响。将“节日麦西来甫”与“聚会麦西来甫”进行比较,前者多在光线明亮的白天、宽阔的室外广场、参与面广泛;后者多在昏暗的夜间、狭小的家庭院落、参与面狭窄。“节日麦西来甫”中刀郎木卡姆是主要内容,表演形式相对正式,有舞台或刻意布置的表演中心,有较为明确的观演界限;表演成员与曲目提前确定,不可随意更换,唱词固定;场地空旷、声音混杂,音响追求整齐洪亮,即兴性小;明亮的光线能让表演细节清楚显露,歌词内容与肢体动作经过事先预演,动作规范、含蓄内敛;参与范围涉及多个村乡群体,人数众多,但多不熟悉,缺乏轻松的观演互动,表演趣味性低;结构封闭,起止明确,多在一至两个小时内结束。“聚会麦西来甫”中木卡姆表演与游戏、笑话、猜谜等各种活动穿插进行,形式自由,没有明确的表演中心和观演界限;表演成员与曲目自由组合,歌词多为现场发挥;封闭的庭院声音集中,音响追求复杂炫技,参差错落;昏暗的光线能遮掩细微的动作与表情,表演者身体松弛,动作夸张,即兴程度高;参与范围相对狭小,多为亲朋或近邻,关系密切,互动频繁,嬉笑怒骂,趣味性强;结构开放,起止不定,随性而起,兴至而终,经常通宵达旦,彻夜狂欢。两种麦西来甫给予表演者不同的语境刺激,影响着身体行为的呈现与记忆建构。

麦西来甫是一种极具伸缩性的时空场域,即便是亲朋聚会上一段自娱性表演,也具有麦西来甫的场景效应,食物、茶水、社交、歌舞等要素共同构建了语境空间。当然,麦西来甫有其基本范式,“如果没有充足的原因,这个变化不会太大”,这是传统得以延续的基础。现代社会,专业舞台上的刀郎木卡姆表演多了起来,脱离麦西来甫后“再语景化”为舞台表演时,刀郎木卡姆就从一种“文化表演”转变为一种世俗的“表演文化”了。即便如此,熟悉的团队、传统服饰与乐器等从传统麦西来甫场景中携带而来的“熟悉符号”成为纽带,勾连着两种不同的表演场景,从而激活表演者在传统场景中形成的身体记忆。

(三)宏观语境

——区隔边界的刀郎文化体系

习惯性的身体动作既有着跨文化的普遍性,也体现着一个特定人群非常特殊的、本地的、主位的(emic)思想。身体本是一张白纸,“铭刻”下什么样的“事件”是由社会文化决定的,置身不同的社会文化中“看和学”的内容不同,也便塑造着不同的身体技巧。每个人从出生就开始了漫长的文化学习与适应,民俗仪式、礼仪姿态、言语沟通、审美判断、社会参与等能力潜移默化融进了身体之中,不知不觉就获得了聆听、理解、感受与模仿该社会音乐文化的能力,这些能力的获得使其成为了一个合格的社会成员和音乐事象参与者。濡化中获得的能力稳定且隐蔽,是“局外人”难以拥有的,就如内特尔在伊朗所遭遇的那样:“你永远无法理解这种音乐。大街上任何一个波斯人凭直觉就能理解的东西,不管你怎么努力都理解不了。”

刀郎人生活在塔克拉玛干沙漠西北缘叶尔羌河畔的麦盖提、巴楚、阿瓦提、莎车等地,这一区域被称为刀郎地区,区域内的文化亦被称为刀郎文化。刀郎文化一词具有边界效应,将“刀郎文化”与“非刀郎文化”做了“我文化”与“他文化”的区分。不同的麦西来甫不论其具体场景有多么的悬殊,都共存于同一个大的文化背景之中,共享着一套通用的文化符号。这就是布迪厄所说的“场域”之外存在的那个更为宏观的经济、政治、社会与文化要素。这个宏观的文化系统并不会直接对个体产生影响,而是通过“场域”这个中介对个体施加影响。同理,刀郎文化系统是最外层的宏观语境,它对个体的影响是通过麦西来甫场景和木卡姆团队这两层中介来实施的。

传统的刀郎地区胡杨茂密、荆棘丛生,黄沙与戈壁共存,此环境下催生出渔猎与农耕并存的经济模式。刀郎人具有多元混成性,塔里木土著与漠北草原的回鹘人、蒙古人共同构成其人口主体。环境生态与人群结构使刀郎人形成了有别于周边其他维吾尔人的独特文化系统,并衍生了悲情与乐观同在的生命意识。只有历经刀郎文化的长期濡化才能理解为什么将唱刀郎木卡姆称作“喊巴亚宛”?刀郎舞为什么有追击与围猎的动作?刀郎乐器为何要固守其古朴的形制与粗涩的音色?唱腔中为什么会有明显的五声性框架?这些“局外人”眼中的疑问与不解恰恰就是刀郎人习以为常的文化记忆,作为刀郎人他们“必须记住这些内容,也只能记住这些内容。不相干的东西,不是被压缩到最小范围,就是被强制舍弃。”

综上,身体记忆就是在这三层语境包围下建构的,每个语境层都是动态的,身体记忆也必然是开放的。没有两个完全相同的语境,个体也不会呈现出两次完全相同的身体行为。

在庭院举行古勒巴格麦西热甫。楼望皓摄

刀郎木卡姆培训班上的师徒合唱。杨银波摄

三

不同表演技艺的身体建构与转码

刀郎木卡姆表演以内蕴歌、舞、乐的“技术性身体”为基础,不同技艺的身体建构过程不同,身体符号转码为声音符号的方式与难易程度也不相同。

(一)歌唱技艺的身体建构

刀郎木卡姆的歌者包括主唱与辅助歌者。主唱是团队的灵魂,不仅要掌控全局,也要承担主要的歌唱与手鼓领奏。歌唱者的身体记忆在歌唱与击鼓的协调联动中建立。

首先,刀郎木卡姆的歌唱需要与之适应的发声机能。特殊的自然环境与文化沉积使刀郎木卡姆形成了一种“吼喊”的歌唱方式,韩子勇先生对这种歌唱有精彩描述:“职业音乐家唱不了它,稚嫩柔弱的音乐学院的学生腔唱不了它,金碧辉煌的高堂华屋容不下它,只有刀郎地区的农民——这些杰出的民间音乐家,才能驾驭这烈火般的旋律。” 歌唱时“刀郎艺人为了完成持续的高音演唱而导致气息压力增强;强有力的气息压力又使得歌声中的音被加强,于是自然而然地出现了颤音现象。”独特的歌唱方式将音色、音高、音长、音强等信息以习惯性的机能反应储存于身体之中,在适当的语境中,身体机能便被激活。歌唱的声音可以嘶哑、音高可以不准,但身体的机能反应必须到位。初学者或局外人即便模仿出音调,也得不到局内人的认可,原因就是歌唱的身体反应不达标。

其次,击鼓的动作姿态联动着歌唱机能并辅助文本的建构与再现。手鼓是肢体的延伸,左手持鼓右手敲击的规律性动作伴随着身体的前后、左右、高低态势,呼应着歌唱的轻重缓急与高低起落。木凯迪曼被视为主唱能力的试金石,这一部分虽然没有手鼓节奏,但手鼓作为身体的延伸而被赋予了特殊的意义。辅助歌唱者不参与木凯迪曼的演唱,他们分坐“木卡姆奇”两侧,围成一隅,只在领唱结束时形成接替式合声帮腔。主唱开始歌唱时,他们手臂微伸,双手握住手鼓左右两侧,鼓面向外与身体平行,在胸前轻轻上下晃动,手鼓边沿的一圈铁环发出“哗啦啦”的声响,装点着歌唱的背景,晃动的双手掩盖“无所事事”般静坐的尴尬。主唱因为演唱跌宕起伏的腔调与把控张弛有度的情绪使得手势与肢体有更为复杂的运动。在松弛的中低音区,手鼓在头部以下轻微晃动,脸部与观众保持正面直视,随着音调升高,身体的紧张度加剧逐渐后倾,头部后仰45度,双手持握的手鼓随头部的后仰逐渐抬升,在最高处与后仰的头部平行,刚好盖住面部。伴随着声嘶力竭的“吼喊”,身体高度紧张,面部表情也因为频繁用力而青筋爆出。身体后倾、双手抬升、头部后仰等一系列动作的发出,既是力量喷发与紧张惯性的生理使然,也是对夸张表情的遮掩。木凯迪曼结束,辅助歌唱者敲击手鼓参与歌唱,固定节奏型整齐划一,左右手的敲击动作与受惯性影响的身体姿态协同而动,并随表演进程中节奏型的变化而调整。

歌唱记忆建立在以发声器官为核心并辅以击鼓动作的身体联动机制上,手鼓“长”进了歌者的身体,歌唱的内容及音调与身体的姿态形成了稳定的对应关系,击鼓的手势与身体姿态是歌者最重要的记忆符号。一个离开了手鼓的歌者,其惯常的肢体协调性被打乱,习惯性的身体符号不能正常呈现,储存于身体里的歌词与曲调文本也处于暂时性遗忘状态,无法完成身体符号向声音符号的顺利转码。而一旦手鼓在手,身体记忆被立刻激活。刀郎木卡姆的表演现场经常会有这样一种现象,一些临时参与帮唱的辅助歌唱者没有携带手鼓,为了激活身体记忆,他们用盛抓饭的盘子或头上戴的八角花帽代替手鼓,使身体发出相应肢体动作。如果连盘子和花帽也没有,便用两只手掌配合着节奏型调动身体运动,犹如拿着一面“虚拟手鼓”,以协助歌唱文本的再现。

在古勒巴格麦西热甫中,激情演唱木卡姆。

楼望皓摄

艾山·亚亚演奏刀郎艾捷克。杨银波摄

(二)舞蹈技艺的身体建构

刀郎舞是一种普遍共享的身体技术,记忆建构的复杂度与精细度比演奏与演唱小。舞者的身体由音响激活,音响由演唱与演奏者身体动作转码生成,声音的大小、高低、长短对应着舞者的身体变化。通过声音中介,舞者的身体与演唱演奏者的身体产生了互动。舞者尤其善于领会手鼓的动作变化将要传达的符号信息,会提前做好调节身体的准备。而手鼓演奏者同样可以读懂舞者的身体需求,在色勒利玛的竞技性旋转中,当场中只剩二三人时,技艺高超的舞者会用身体提醒鼓手加快速度,以越来越快的旋转尽快“干掉”场中的竞争者。

刀郎舞以其独特的身体姿态构拟了一个完整的狩猎过程,“木凯迪曼段落:舞者轻拂慢扭,似在召唤部落的人们参加狩猎,这是狩猎前的准备。且克脱曼段落:众舞者踏着手鼓的节拍,徐徐入场,结伴起舞,男舞者挥动双手,似在拨开草丛树枝,寻找野兽踪迹;女舞者一手高举过头顶,似在举着火把照亮前进路程。赛乃姆段落:舞蹈动作逐渐敏捷快速,似发现了猎物,众人逐渐开始围剿野兽。赛勒克段落:舞者随着乐曲节奏的加速而舞姿更为激烈动荡,男女相向,围圈而舞,似在为围剿猎物而生死搏斗。色勒利玛段落:舞者恢复双人对舞,气氛热烈,旋转加快,似在表达人们欢庆狩猎胜利后的喜悦。”身体姿态呈现的不仅是规约化的动作符号,更是对族群历史与文化的回忆,麦西来甫就是激活记忆、强化认同的场域。此外,刀郎舞的身体姿态也是现实习礼的映射。如邀请舞伴时走到其面前,左手掌贴胸,身体弯腰前倾,右手伸向邀请对象,被邀请者便会欣然起身一同走向舞场;在男女对舞环节,身体时刻保持超过一个手臂的距离,只在赛乃姆部分的旋转侧身后有一次背靠背的接触。这些“铭刻”在身体中的族群记忆与交往礼仪体现了历史与现实的双重关照。

舞者的身体也在一定程度上参与了声音的建构,双脚伴随着手鼓节奏有规律的踏步声、速度舒缓的拍手与响指声、舞至高潮时的尖叫声等,都是舞者通过身体参与的声音共建。

(三)演奏技艺的身体建构

刀郎木卡姆的乐器与音乐互为唯一,既没有其他乐器演奏刀郎木卡姆,也没有刀郎乐器演奏除刀郎木卡姆之外的其他音乐,表现出身体、乐器与音乐的高度合一性。

除了手鼓以外,刀郎乐器还有刀郎热瓦普、刀郎艾捷克与卡龙琴,伴奏时围绕唱腔演奏支声音调或节奏音型,操演复杂,专业性强。音乐结构的塑型,与人体和乐器形态之间的交互影响密不可分。“音乐思维不仅在听觉模式中形成,在与乐器活动面的布局和形态相关的运动模式中也一样。音乐模式不仅是作为听觉模式被记忆和执行,还作为运动的空间组织顺序,具有视觉、动觉、触觉以及听觉反应。”乐器演奏者建构的身体记忆是一个可以激发个人诠释和再造的、相对稳定的动作模式。模式下的创造依赖于身体行为所遵循的一套认知经验与长年累月习得的指法模式。认知经验是文化濡化的结果,指法模式是长期操演的动作内化。其“刻写”于身体的过程是“老师往往通过亲身示范将‘指法’传递到学徒脑中,学徒经过大量的观察和模仿得以领悟,获得实际操作的经验和能力。”

演奏乐器的持握姿态、手势轨迹、弦序弦距、操作力度及身体动势都是内化于身的记忆要素。每一次表演既是对身体记忆的唤醒,又是身体符号转码成音响的音调重构。对局内的演奏者而言,声音由习惯性动作转码生成,声音变化与身体运动是一体同步的,不连贯的身体动作自然无法转码生成流畅的旋律音调。而且这种操演记忆常常是隐蔽、不自觉的,就像一个技艺精湛的手工艺人“日用而不知”,对自己的技艺难以言传。唐纳顿通过描述在键盘上演奏和声A到和声B的一整套细微的身体动作,为我们展示了一个身体记忆建构的微观过程。“演奏A时,你必须紧缩手;演奏B时,你需要伸开手。演奏A时,你必须和键盘保持一条线,就像你在打字时和打字机的正常位置建立联系一样。演奏B时,你必须调整你的手轴线相对于键盘的距离,小拇指要比大拇指从身体中心伸得更远。A和B之间的距离不能一下子跨越;必须以某种特别的方式自发地穿越它。如果你要正确地从A到B,你的手,甚至你的整个身体,从一开始就不仅要指向B的位置;你的手还必须做好准备,沿着你要击键的线路,以正确的节奏和正确的演奏姿势到达B。当你的手从A向B移动时,要完成一段流畅的手势变化;所有这些细微的调整,都要在你恰当地调整手形和稍稍调整姿势的过程中,自发地同时完成。”这一系列动作的连贯性建立在长期的操演实践之上,当乐器真正成为身体的延伸,寻找乐器上的任何位置就像用手触碰自己的耳朵或膝盖那样迅速,这种身体记忆就建立起来了。

刀郎热瓦普为抱弹类鲁特,三根主奏弦,十余根共鸣弦,指板无品。演奏时共鸣箱体置于盘坐的两腿之间,琴头与左肩平行,右手持拨片拨弦发声,动作以单向下拨为主,偶尔向下扫弦。左手动作相对复杂,在“线性排列”的外侧高音弦进行取音,取音过程伴随大量的手部运动而不是指法运动,手部运动需要通过肩部和肘部运动实现,所以对视觉需求较大。而且滑、揉、拨、推等多种声音润饰技巧也需要左手运动来完成;卡龙琴形似扬琴,平置于地面或较矮的支架上,琴面张17-23对琴弦。演奏时席地而坐,右手持长条拨片由外向内拨弦,左手持一铜质揉音器以触、滑、压的方式对所拨琴弦的音色与音高进行修饰。右手难度在于认弦,需要准确地将音高概念换算成琴面上的琴弦距离,进而将琴弦距离与身体运动幅度相统一。左手运动没有右手频繁,每套木卡姆通常只对特定的一两个音位进行修饰,但必须使其在时间与位置上同右手拨弦精准同步;刀郎艾捷克为弓弦类乐器,席地而坐或跪坐演奏,马尾弓擦一束马尾弦发音。右手臂、腕配合往返擦弦,因为琴弓较短,基本是一弓一音,动作较为简单。左手只用一个把位,空弦上方纯四度以左手中指按压确定基本手位,在这个基本手位里每根手指都有自己负责的取音范围,尤其是食指和小指较为复杂。与前两件乐器相比,刀郎艾捷克身体运动的幅度较小,然而,看似波澜不惊的表象背后实则蕴含着微观内隐的复杂运动。同一手指小距离的位置变化以及同一位置按压力度的调整都是较难辨识的微小身体运动。运动幅度越微小,视觉信息的获取度就越低,演奏技艺的身体建构就越困难。刀郎艾捷克演奏技艺濒临失传不能不说与此有密切关联。其他乐器的演奏技艺通过不断地参与、聆听、模仿,就能逐渐获得一些基本的身体运动信息,而艾捷克演奏需要更多内省式的领悟和更加精细的动觉感知方能逐渐将其演奏技艺内化于身体之中。

每件乐器都有自己的操演模式,此模式在每一套具体的木卡姆中又形成了相对封闭、与该套木卡姆音调紧密配合的运动轨迹。一些关键位置的标识有助于运动轨迹的连贯,从而保证声音转码的流畅性。如卡龙琴伴奏不同的木卡姆有不同的拨弦范围与修饰琴弦,初学者常在卡龙琴两侧对右手开始琴弦与左手修饰琴弦以显眼的记号予以标记。又如“勃姆巴亚宛木卡姆”与“丝姆巴亚宛木卡姆”中的“勃姆”与“丝姆”就是暗示从热瓦普的低音弦与高音弦开始。这些民间的记忆方式都体现了运动轨迹的标识对身体记忆的辅助性。

买买提·阿西木演奏卡龙琴。杨银波摄

结 语

本文核心观点概略如下:

(一)刀郎艺人以观看、聆听、模仿、操演等方式获取表演信息,通过动觉感知与视听思维将信息转码为身体符号予以储存,并在反复的实践操演中形成身体记忆。在语境诱发下身体记忆被激活,身体符号转码生成声音信息。

(二)个体的身体记忆是在木卡姆团队、麦西来甫场景、刀郎文化系统三层语境包围中建构的。每一个语境层都是动态开放的,因而,形成的身体记忆能够随语境变化适时而动,每一次表演再现也都具有文本的“续写”与“重构”特点。

(三)刀郎乐器的音位多属于线性排列,取音过程伴随较大的身体运动与手部运动,身体记忆的精度不高,容易出错。因而,出错也是文本建构的一种常态,错误在一定范围内是被允许的,甚至一些无意识的出错会被当成有意识的即兴。

(四)身体的张弛度影响记忆效果与创造力。松弛的身体拥有更强的创造力,能够产生更加新颖、丰富的音调。反之,紧张的身体缺乏创新,再现的活性程度较低。身体的张弛度受多种因素影响。首先,精湛娴熟的技艺意味着松弛的身体与深度的记忆。所以团队中的老手比新手更松弛,也更富创造力;其次,表演的难易程度影响身体的张弛度。难度大、速度快的段落身体趋于紧张,难度低、速度舒缓的段落身体趋于松弛;最后,不同的表演语境中身体张弛度也不相同。置身于相互熟悉、配合默契的熟人团队以及非正式的聚会性麦西来甫中身体会更加松弛,表现力更加丰富。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《文化遗产》2021年第3期

图片来源:作者提供

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛